污染环境共同犯罪行为的类型化研究

——以湖北地区122份污染环境罪一审判决书为样本

2021-01-15袁逢曼

袁逢曼,赵 雷

(1.湖北楚韬律师事务所, 湖北 武汉 430071;2.江汉大学文理学院 湖北 武汉 430056)

一、污染环境共同犯罪的提出

(一)样本来源

本文所选取的研究样本来源于“中国裁判文书网”“北大法宝”“无讼网”等网站,作者设置的关键词为“污染环境罪”,设置的检索时间跨度为“2011年5月1日①《中华人民共和国刑法修正案(八)》于2011年5月1日正式将“重大环境污染事故罪”修正为“污染环境罪”,为确保本文对样本考察的准确性,作者将检索时间跨度的起点设置为“2011年5月1日”。至2019年12月31日”,设置的检索地域为“湖北省”,设置的文书类型为“判决书”,设置的审理层级为“一审”,共检索得到128份一审生效判决书,其中有效样本数为122份①在128份判决书中,有1份判决书中将罪名由污染环境罪变更为破坏计算机信息系统罪,有5份判决书属于依法不公开,故可供考察的有效样本为122份判决书。。

(二)样本情况

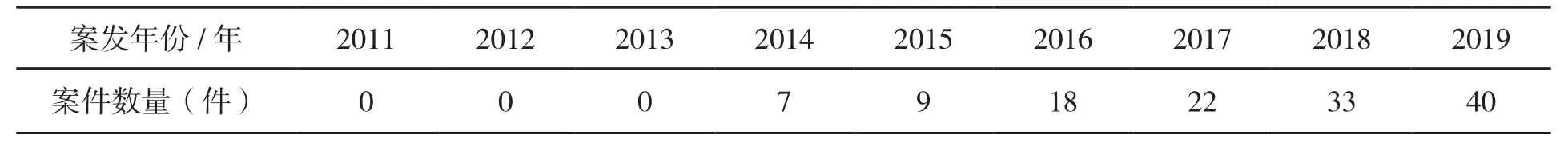

作者通过对2011年至2019年湖北地区污染环境犯罪样本进行统计分析,发现自2014年开始污染环境犯罪呈明显的增长态势,其中以2016年、2017年、2018年、2019年这4年最为显著(详见表1)。此外,以122份判决书为样本考察,发现其中属于共同犯罪的判例有47个,占比38.5%;不属于共同犯罪的判例有75个,占比61.5%。

表1 2011—2019年湖北地区污染环境犯罪情况统计表

由此可见,湖北地区污染环境犯罪呈现出以下特征:一是污染环境犯罪态势日趋严峻,情况不容乐观;二是污染环境犯罪的犯罪形态已经从传统的自然人犯罪向新型的共同犯罪转化;三是共同犯罪正在逐步成为污染环境犯罪的主要犯罪形态。

(三)样本分析

从对122份样本考察的情况来看,共同犯罪是湖北地区污染环境犯罪的主要形式。为此,有必要对污染环境共同犯罪所涉的问题展开分析:一是污染环境犯罪是否符合共同犯罪的构成要件,能否成立污染环境共同犯罪;二是若污染环境共同犯罪可以成立,那么污染环境共同犯罪行为能否以一定的标准进行类型化。对以上两个问题进行阐释,不仅有助于从刑法理论澄清污染环境共同犯罪领域的相关问题,而且还有助于为湖北地区打击污染环境犯罪提供理论支持。

二、污染环境共同犯罪的理论证成

(一)过失共同犯罪的构成之争

1.理论学说

就共同犯罪的构成要件而言,关于故意犯罪可以成立共同犯罪的论断,刑法理论界和实务界均一致同意,但对于过失是否可以成立共同犯罪,刑法学界和司法实务界均存在激烈的争议。所谓过失共同犯罪,是指两个以上的行为人负有共同注意的义务, 因过失违反该义务,进而导致危害结果发生的一种共同犯罪形态。[1]从文献检索来看,关于过失共同犯罪这一命题,刑法学界主要存在3种学说,即否定说、全面肯定说、部分肯定说。持否定说的学者认为,根据我国《刑法》第25条第1款②《刑法》第25条规定:共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。的规定,共同犯罪必须故意犯罪,过失犯罪不以共同犯罪论处。[2]持全面肯定说的学者认为,“过失共同正犯”与“共同过失正犯”在概念上并无区别之必要,应当肯定过失共同正犯的成立。在我国现有立法规定下,应主张立法论上的肯定论而非解释论上的肯定论,但仅仅是因为过失共同正犯理应属于共同犯罪的范畴, 而不是为了应对司法实践中的疑难案件之需,因为我国现行刑法第25条在处理案件上并无障碍。[3]部分肯定说则在全面肯定说的基础上进行了限缩,持部分肯定说的学者认为,承认过失共同正犯的成立以否认存在过失教唆犯和过失帮助犯为前提。[4]

2.判例检视

通过对47份污染环境共同犯罪样本进行分析,发现法院在共同犯罪的认定过程中承认过失共同犯罪成立的样本为0份,不承认过失共同犯罪成立的样本为47份。由此可见,虽然过失共同犯罪成立与否在理论上存在较大的争议,但是司法实践并不认可污染环境过失共同犯罪的成立。

3.本文立场

作者认为,过失犯罪不能成立共同犯罪。理由如下:一是不仅目前刑法学界主流观点认为共同犯罪以故意犯罪为前提,而且司法实践也论证了这一结论;二是过失共同犯罪要求各行为人之间具有共同的注意义务,而这种共同注意义务既缺乏存在的正当根据,又缺乏明确的判断标准,在司法实践中很难实现;三是承认过失共同犯罪成立,旨在实现量刑均衡的目的,然而通过司法解释或是刑法修正案是完全可以实现这一学理目的的,盲目将复杂的理论学说植入司法实践,不利于节约司法资源和提高司法效率。

(二)污染环境罪的罪过形式之争

1.理论学说

自从2011年《中华人民共和国刑法修正案(八)》将“重大环境污染事故罪”正式修正为“污染环境罪”之后,刑法学界对污染环境罪的罪过形式就一直没有停止过争论。从文献检索来看,刑法学界对于污染环境罪的罪过形式存在过失说、故意说、混合罪过说、模糊罪过说、罪过形式例外说5种学说。持过失说的学者认为污染环境罪的主观方面为过失,行为人应当预见自己的排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质的行为可能造成严重污染环境的后果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见但轻信能够避免。[5]持故意说的学者认为,重大环境污染事故罪的罪过形式是过失,但是经过《中华人民共和国刑法修正案(八)》修改之后,污染环境罪的罪过形式应为故意,即行为人明知违反国家规定仍有意实施排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质行为的主观心理态度。[6]持混合罪过说①在刑法学界中,有学者主张复合罪过说、混合罪过说、复杂罪过说等观点,为行文方便,作者在本文中将其统称为“混合罪过说”。的学者则认为,污染环境罪的主观罪过方面应当既包括故意,也包括过失。[7]持模糊罪过说的学者认为,无论有意排污还是因疏于管理发生污染物泄漏而过失污染环境, 只要行为人对可能发生严重污染环境的结果具有预见可能性,即除非意外事件(例如完好的排污设施因遭遇地震、海啸等难以预见的自然灾害导致污染物泄漏而严重污染环境),均已满足污染环境罪的主观要件,而成立污染环境罪。[8]持罪过形式例外说的学者认为污染环境罪罪过形式不明,无法判定其属于故意还是过失,应认定为故意与过失的例外罪过形式。[9]

2.判例检视

通过对122份样本进行考察分析,发现法院在认定污染环境罪的罪过形式时,将污染环境罪认定为故意犯罪的样本有122份,将污染环境罪认定为过失犯罪的样本有0份。由此可见,司法实践一致认为污染环境罪为故意犯罪。

3.本文立场

作者认为,必须澄清污染环境罪的罪过形式为故意而非过失。首先,从我国《刑法》的立法规律来看,《刑法》分则条文以规定故意犯罪为原则,以列举过失犯罪为例外,而《刑法》第338条并未明确列举污染环境罪的过失犯罪条款;其次,从司法实践来看,法院在审理案件过程中一致认可污染环境罪为故意犯罪;再次,将污染环境罪界定为过失犯罪会明显降低入罪门槛和扩大犯罪圈,与刑法的谦抑性原则不符;最后,将污染环境罪认定为过失犯罪旨在遵循严厉打击生态环境犯罪的刑事政策,而这种严厉的刑事政策目的完全可以通过规范污染环境罪量刑的方式实现,盲目将污染环境罪界定为过失犯罪只会事倍功半。

(三)单位内部共同犯罪的成立之争

1.理论学说

关于单位犯罪是否为共同犯罪这一问题,刑法学界和司法实务界均存在激烈的争议,从文献检索来看,主要存在否定说、全部肯定说、部分肯定说3种学说。持否定说的学者认为,在基本形态或本体意义上,单位犯罪就是单位的单独犯罪,既不是单位与直接责任人员的共同犯罪,也不能将其归结为直接责任人员的共同犯罪。[10]持全部肯定说的学者认为,承认单位犯罪是共同犯罪,在理论上和实践中都有其必要性,使对单位犯罪的直接负责的主管人员和直接责任人员追究刑事责任有明确的法律依据,而且在理论上也符合单位犯罪的本质和共同犯罪的成立条件。[11]持部分肯定说的学者则认为,单位犯罪是单位与直接责任人员的共同犯罪[12],或单位犯罪是不能为直接责任人员的共同犯罪。[13]

2.判例检视

通过对122份样本进行考察分析,法院承认污染环境罪中的单位犯罪属于共同犯罪的样本有1份,不承认污染环境罪中的单位犯罪属于共同犯罪的有121份。由此可见,司法实践以承认单位犯罪不是共同犯罪为原则,以承认单位犯罪是共同犯罪为例外。

3.本文立场

作者认为,单位犯罪不是共同犯罪。首先,从我国现行《刑法》规定来看,单位犯罪与共同犯罪是两个完全独立的概念,不能随意混淆;其次,共同犯罪要求行为人必须是两个独立的主体,而在承认单位犯罪的情形下,无法又将直接负责的主管人员和其他直接责任人员从单位的独立人格里分离出来进行共同犯罪认定;最后,单位犯罪已有对应的处罚规则,在认定单位犯罪的前提下又认定共同犯罪,会造成重复量刑加重处罚的不当结果。

综上所述,污染环境罪为故意犯罪,符合共同犯罪成立的主观方面要件,在污染环境罪满足其他条件的情形下,完全可以成立污染环境共同犯罪。承认污染环境共同犯罪的成立,不仅有利于摆脱污染环境罪的理论困境,而且有利于为司法实践打击共同犯罪提供明确的理论指引。

三、污染环境共同犯罪行为的类型化

(一)合伙投资型共同犯罪

1.案例导入

案例一:被告人王某甲、姜某合伙出资成立大冶市龙飞金属加工有限公司,一般经营金属废料(不含危险化学品)加工及销售,被告人王某甲任公司总经理,被告人姜某任公司法定代表人,聘用被告人王某乙任公司生产厂长。被告人王某甲、姜某、王某乙在公司无危险废物经营许可证的情况下,为获取非法利益,擅自改变环评工艺,多次从其他单位购进瓦斯灰等废物原料,采取加煤混合、回转窑煅烧的方法,形成次氧化锌产品对外销售。经黄石环境监测站鉴定,大冶市龙飞金属加工有限公司购进的瓦斯灰原料为危险废物。法院认为,被告人王某甲、姜某、王某乙构成污染环境罪的共同犯罪。①参见湖北省大冶市人民法院刑事判决书(2015)鄂大冶刑初字第00551号。

2.实证分析

在案例一中,被告人王某甲和姜某作为大冶市龙飞金属加工有限公司的投资人,其法律人格在公司依法成立后被公司所吸收,不再是独立的法律主体。此外,王某乙作为公司聘用的厂长,其所从事的污染环境行为是在公司的意志指示下进行,即使认定其所实施的污染环境行为是犯罪行为,也应按照公司直接负责的主管人员或其他直接责任人员进行定罪处罚。因此,作者认为法院将被告人王某甲、姜某、王某乙认定为污染环境罪的共同犯罪,不符合法律规定。此外,就合伙投资型共同犯罪而言,应注重考察合伙投资人之间是否具有实施污染环境犯罪行为的犯意联络,而不应过于注重投资设立单位后是否造成了严重污染环境罪的危害后果,否则会陷于论证过失共同犯罪成立的逻辑怪圈之中。

(二)雇佣生产型共同犯罪

1.案例导入

案例二:被告人李某某在十堰市茅箭区经营茅箭区丹江路兴旺汽车部件厂。因未配套建设电镀废水污染治理设施,十堰市茅箭区人民政府对该厂下达《关于关闭茅箭区丹江路兴旺汽车部件厂电镀生产线的决定》,后被告人李某某在明知的情况下,仍然指挥被告人马某某夜间生产,电镀生产废水未经任何处理直接外排。经十堰市环境保护监测站评定:茅箭区丹江路兴旺汽车部件厂电镀车间排放口废水六价铬超标98.5倍。法院认为,被告人李某某、马某某构成污染环境罪的共同犯罪。①参见湖北省十堰市茅箭区人民法院刑事判决书(2017)鄂0302刑初454号。

2.实证分析

在案例二中,马某某在李某某的指示下,将夜间电镀生产的废水未经任何处理直接外排,其行为应属于职务行为。根据中立帮助行为理论,马某某的行为属于一般正当的业务行为,虽然其行为与严重污染环境的危害后果之间具有因果关系,但其主观上不具有犯罪的故意,故不应过于扩大共同犯罪的处罚范围,将其认定为共同犯罪。申言之,就雇佣生产型共同犯罪而言,司法机关在对被雇佣者的行为分析时,除了要考察行为人的行为与危害后果之间是否具有因果关系,还应注重对其行为是否属于正当业务行为进行考量,进而构建一条较为合理的逻辑途径。

(三)委托处置型共同犯罪

1.案例导入

案例三:被告人张某某为湖北东某化工集团有限公司供应部长,在未查看相应资质的情况下将该公司硫磺制酸工艺中产生的废钒触媒56.86吨,以300元/吨的价格销售给被告人汪某某,汪某某又以620元/吨的价格销售给丁某,用于加工提炼偏钒酸铵。经湖北省环境保护厅确认,湖北东某化工集团有限公司硫磺制酸工艺中产生的含五氧化二钒催化剂属于危险废物,汪某某、丁某均无危险废物处置资质。法院认为,被告人张某某、汪某某构成污染环境罪的共同犯罪。②参见湖北省远安县人民法院刑事判决书(2017)鄂0525刑初1号。

2.实证分析

在案例三中,被告人张某某明知处置危险废物需要具备法定的资质,但因其间接故意致被告人汪某某购买危险废物后随意处置导致严重污染环境的危害后果发生。从这一论证逻辑上看,被告人张某某、汪某某构成污染环境罪的共同犯罪并无不当。然而需要指出的是,张某某作为湖北东某化工集团有限公司供应部长,其处置危险废物的行为是否属于湖北东某化工集团有限公司意志的体现不得而知,如是湖北东某化工集团有限公司意志的体现,则本案应构成湖北东某化工集团有限公司与汪某某之间的共同犯罪,故在本案中,法院应在对这一事实进行查明的基础上予以判决。从本案所体现的委托处置型共同犯罪类型来看,在委托人委托受托人处置有毒有害物质、危险废物等行为中,除了要关注委托人与受托人之间的犯意联络外,还应注重考察委托人与受托人各自是否存在单位犯罪意志的体现,即有可能成立“单位与单位” “自然人与单位”之间的共同犯罪。[14]

(四)出借资质型共同犯罪

1.案例导入

案例四:被告人曹某甲为购买滨海县南亚再生资源有限公司的固体废物,向该公司出示借来的江西上饶一家公司危险废物处置资格复印件,购买了36.5吨固体废物运输至大冶市大箕铺镇存放。为尽快将固体废物焚烧破碎出售获利,经被告人曹某乙寻找焚烧地点后,二人将固体废物运至大冶市刘仁八镇刘仁八村余游湾山上空地处进行焚烧,焚烧时产生的有害物质及气体给当地环境造成严重污染。法院认为,被告人曹某甲、曹某乙构成污染环境罪的共同犯罪。③参见湖北省大冶市人民法院刑事判决书(2016)鄂0281刑初382号。

2.实证分析

在案例四中,被告人曹某甲与曹某乙实施了共同非法焚烧固体废物的行为,两行为人之间具有共同的故意,且导致了严重污染环境后果的发生,法院将其认定为污染环境共同犯罪并无不当。但需要补充的是,被告人曹某甲为购买滨海县南亚再生资源有限公司的固体废物,向该公司出示借来的江西上饶一家公司危险废物处置资格复印件的行为,法院并未对此行为进行分析和判决,从本案来看,江西上饶公司明知危险废物处置资质不可出借,仍将其复印件予以外借,其应对曹某甲所造成的严重污染环境的后果负责,与曹某甲构成污染环境共同犯罪。从案例四所反映的出借资质型共同犯罪类型来看,在认定出借人将资质出借给他人是否构成污染环境共同犯罪时,应注重对出借人与借用人就借用目的的考察。

(五)出租场地型共同犯罪

1.案例导入

案例五:被告人刘某某租赁他人场地,建造加工作坊用于蒸馏煤焦油混合物。在未办理营业执照、环境影响评价手续和危险废物经营许可证的情况下,将从陶瓷企业购买的约200吨煤焦油混合物通过加热蒸馏的方式,先后3次将约90吨煤焦油混合物分离成为油和蒸馏渣。期间,被告人刘某某雇请被告人高某为其清理蒸馏罐内的蒸馏渣,并卖给被告人高某蒸馏渣42.84吨。经检测,被告人刘某某购买的煤焦油混合物和贮存于蒸馏灌中的膏状物均具浸出毒性,蒸馏渣中苯并芘超出限值的17.3倍。法院认为,被告人刘某某、高某构成污染环境罪的共同犯罪。①参见湖北省远安县人民法院刑事判决书(2016)鄂0525刑初21号。

2.实证分析

案例五中被告人刘某某雇佣高某为其清理蒸馏罐内的蒸馏渣的行为,在作者看来,还不足以论证共同犯罪的成立,真正导致被告人刘某某与高某构成共同犯罪的行为在于被告人刘某某将蒸馏渣42.84吨出卖给被告人高某。然而,在本案中还体现了另外一类污染环境共同犯罪,即出租场地型共同犯罪,尽管本案判决对出租人将场地出租给被告人刘某某的行为未予以评判,但作者认为实有必要对该行为进行评价。倘若出租人明知被告人刘某某租赁场地是为了建造加工作坊用于蒸馏煤焦油混合物,则出租人在主观上具有间接故意,应与被告人刘某某构成污染环境共同犯罪;倘若出租人不明知被告人刘某某租赁场地是为了建造加工作坊用于蒸馏煤焦油混合物,则可基于中立帮助行为理论,将出租人排除在污染环境共同犯罪的处罚范围之外。

(六)纂改数据型共同犯罪

1.案例导入

案例六:雄陶公司、星际公司污染源废气在线自动监测设施运行期间,因粉尘设备采样镜头有杂质残留,导致粉尘显示数据经常超标,被告人舒某某遂通过管理员权限修改了雄陶公司4号喷雾干燥塔和星际公司喷雾干燥塔的粉尘在线数据使其达标。后雄陶公司、星际公司的其他监测数据亦经常超标,雄陶公司部长姜某某和星际公司部长赵某分别多次通过多种方式要求被告人舒某某告诉管理员密码或者帮忙篡改数据使其达标,被告人舒某某经请示公司领导同意后,现场示范篡改、伪造在线检测设备数据的方法。被告人姜某某和赵某分别多次使用被告人舒某某教给的上述方法篡改、伪造在线监测设备数据,造成雄陶公司、星际公司长期逃避监管超标排放污染物污染环境。被告人舒某某定期到雄陶公司、星际公司进行运行维护时,重新标定恢复正常设置,掩盖了被告人姜某某和赵某等人篡改数据的痕迹,仅将部分篡改情况记录在运行维护记录单上。法院认为,被告人姜某某、舒某某、赵某构成污染环境罪的共同犯罪。②参见湖北省浠水县人民法院刑事判决书(2017)鄂1125刑初316号。

2.实证分析

在案例六中,舒某某明知雄陶公司姜某某和星际公司赵某要求其告诉管理员密码,是为了篡改数据使雄陶公司4号喷雾干燥塔和星际公司喷雾干燥塔的粉尘在线数据达标,仍然向其现场示范篡改、伪造在线检测设备数据的方法,以及在对设备进行运行维护时帮助纂改部分数据,单从行为上来看,被告人姜某某、舒某某、赵某构成污染环境罪的共同犯罪。但从犯罪意志上来看,被告人舒某某是经请示公司领导后传授了犯罪方法,这一行为应认定为单位行为而非自然人行为。此外,姜某某和赵某分别作为雄陶公司和星际公司的管理人员,其行为是否也为公司意志的体现,在本案中均未予以查明,而法院最终认定本案属于自然人之间的共同犯罪有待商榷。从本案所体现的纂改数据型共同犯罪来看,一方面要注重对各行为人之间篡改数据共同犯意的考察,另一方面要注重对各行为人的犯罪意志进行考察。

(七)居间介绍型共同犯罪

1.案例导入

案例七:重庆某公司、四川某公司在生产农药过程中产生废物含氟氯化钾。宜昌某公司通过宜昌市夷陵区农业局职工胡某联系购买生产肥料的原料氯化钾,胡某通过网络联系时任江苏某公司法定代表人的被告人王某某购买,王某某联系被告人齐某某购买重庆某公司的氯化钾36.98吨,由齐某某将货物直接发送至宜昌某公司。被告人王某某联系四川公司员工陈某购买氯化钾37.78吨,由陈某将货物直接发送至宜昌某公司。法院认为,被告人王某某、齐某某构成污染环境罪的共同犯罪。①参见湖北省远安县人民法院刑事判决书(2017)鄂0525刑初55号。

2.实证分析

在案例七中,被告人王某某联系被告人齐某某购买重庆某公司的“氯化钾”36.98吨,由齐某某将货物直接发送至宜昌某公司的过程中,王某某充当的是一个居间介绍者的角色,虽然其行为在客观上为严重污染环境的危害后果提供了帮助,但这一行为属于正当的居间介绍行为,在本质上并未产生严重的社会危害性,故不应作污染环境共同犯罪进行处罚。就本案所体现出来的居间介绍型共同犯罪而言,在对这种日常生活中习以为常的帮助行为进行考察时,应注重对该帮助行为是否超过了一般业务行为的必要性范围以及是否已经超过了社会与法律所不能容忍的范畴两个角度进行考察。[15]