基于语言分区的海南岛民族民系传统聚落景观特征分析

2021-01-15潘莹

潘 莹

蔡梦凡

施 瑛*

传统聚落景观是包含自然景观与人文景观在内的景观综合体[1]。孤悬海外、荒野莽莽的海南岛,在历朝历代不同民族民系移民的辛勤开垦下,形成了富有地域性特色的多样化传统聚落景观,是挖掘海南岛本土文化与建设海岛生态文明的重要参考依据。

关于海南岛传统聚落景观的研究开展时间较晚,但已有的数篇文章为本研究的开展奠定了良好的基础。现有研究在对象上侧重于汉族内部,尚未对不同民族民系景观开展比较研究。并且,就“景观”内涵而言,各学科学者存在明显分异。建筑学者主要论述聚居地景观,农林学者主要关注风水林等自然景观,较少从生态、生产、生活三生结合的角度完整描述聚落景观体系[2-4]。

基于海南岛丰富多元的生态环境与社会人文背景,本文以语言分区为切入点,强调语言分区所对应的海南岛民族民系传统聚落景观的差异化识别。通过采用辍合多学科研究优势的跨学科研究方法,从宏观、中观、微观3个层面选取关键指征,对聚落中的自然、人文景观进行分析,建构多层次的聚落景观描述体系,探索各民族民系聚落景观在不同层次上的显著性差异及其关联性机制,以期整体把握海南岛多样化的传统聚落景观特征。

1 海南岛民族民系与语言分区

1.1 民族民系组成及其迁徙历程

民族,是具有相同族源、相同文化性格的人类共同体。民系,则是民族内部交往不平衡的结果,是一个民族中的各个支派[5]。海南岛主要有汉、黎、苗三大民族及福佬民系、广府民系与客家民系等汉族分支。各民族民系移民在岛上迁移定居的过程大致为:史前时期,黎族最早聚居于岛四周低地,汉人迁入后逐渐向中部山区退居;西汉以后,不同来源的移民分东、西两路迁入海南岛,其中,广府、客家民系主要从西北部迁入,继而南下,福佬民系则经海路到达海南岛东部定居;另外,明清时期,为“剿平叛黎”从广西调入的“苗兵”在动乱平息后,就地定居于岛中部山区。

图1 移民迁移路线与语言分区图(作者改绘自参考文献[6])

图2 样本聚落分布图

1.2 语言分区的形成及其文化地理特征

移民在迁入初期,往往根据语言与来源地域群分、聚族而居。依据语音、词汇、语法等语言特征对聚居群体进行识别,语言特征类似的归属于同一语言板块,在岛域范围内共形成了6个独立的语言分区[6](图1)。鉴于语言多被视为民族民系文化的重要标志,因而语言分区也可被认定为民族民系分区[7]。对应上述迁移历程,同一民族民系主要聚居于同一地理区域内,海南岛民族民系分布格局基本确定。其中,岛东北部、东部为以福佬系移民为主的闽南语区,福佬人农渔并重,以精耕细作稻作文化和海洋文化为其特色。岛西北部的临高话区以原为百越族的临高人为主,但很大程度上已被汉化,其外显文化与汉文化类似;岛西部是以多来源移民混居为主的多语言区,其文化特征杂糅,不易辨析;岛西北近山区的客家话区为以山地文化与聚落防御文化著称的客家人;中部则是以黎人为主的黎语区,原生态部落文化明显;散布于黎语区中以苗人聚居为主的蕃话区,受黎族多方面裹挟,其表层文化与黎族文化趋同[8]。

2 样本选取与指征确立

通过查阅历史文献和实地调研,参考中国传统村落名单、历史文化名村及Google Earth卫星地图等,在语言分区范围内选取历史景观较为完整的代表性传统聚落作为研究样本并进行GIS落点(图2),各区自然村样本数量为15~20个,共选取94个样本,覆盖海南省各市县。

对不同语言分区的样本聚落进行观测后,确定影响其聚落景观差异化的关键指征为:宏观层面的海拔高度与聚居地规模;中观层面的用地布局、街巷肌理与农业景观;微观层面的民居组织方式与建筑平面形制。

3 多层次聚落景观差异化分析

3.1 宏观层面——聚落海拔高度与聚居地规模

宏观层面将聚落抽象为点,关注其空间分布与整体规模。借助Google Earth获取各语言分区样本聚落的海拔高度与聚居地斑块面积,在GIS平台中叠加数据信息进行相应分析。

3.1.1 聚落海拔高度

通过分析,不同语言分区样本聚落海拔高度的特点与差异表现为:1)闽南语区与临高话区两区的海拔高度小于50m的占比较大;2)多语言区的海拔高度均小于30m;3)客家话区的海拔高度集中于100~200m;4)黎语区的海拔高度多为100~350m;5)蕃话区的海拔高度分布于100~200m,与大于300m的占比相当;6)各语言区平均海拔高度比较:多语言区(17m)<闽南语区(34m)<临高话区(50m)<客家话区(155m)<黎语区(240m)<蕃话区(268m)。可见,汉族聚落整体海拔高度最低,黎族次之,苗族最高。另外,汉族各民系中多语言区聚落总体海拔高度最低,闽南语区与临高话区次之,客家话区最高,总体上形成汉族聚落选址海拔低、黎苗聚落选址海拔高的特点(图3、4)。

图3 样本聚落海拔高度分布图

图4 样本聚落海拔高度统计图

图5 样本聚落聚居地斑块面积分布图

图6 样本聚落聚居地斑块面积统计图

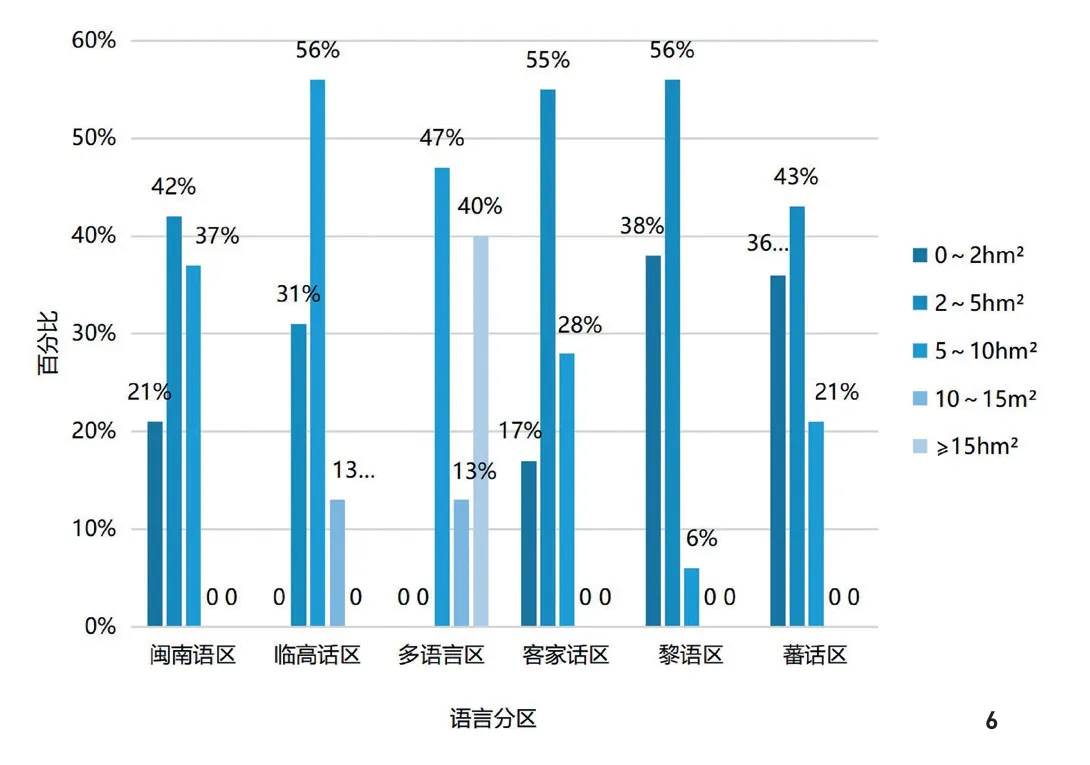

3.1.2 聚居地规模

借助Google Earth获取聚落聚居地斑块面积来量化聚居地规模,可以看出:1)闽南语区的聚居地斑块面积主要为2~10hm2;2)临高话区的聚居地斑块面积集中于5~10hm2;3)多语言区的聚居地斑块面积大于15hm2的数量较多;4)客家话区的聚居地斑块面积主要为2~10hm2;5)黎语区与蕃话区的聚居地斑块面积大多小于5hm2;6)各语言区平均居住地规模:多语言区(12.89hm2)>临高话区(6.57hm2)>闽南语区(4.24hm2)>客家话区(3.46hm2)>蕃话区(3.3hm2)>黎语区(2.41hm2)。可见,汉族聚落居住地规模最大,苗族次之,黎族最小。此外,在汉族聚落中,多语言区居住地平均规模最大,临高话区次之,客家话区最小。总体上呈现出汉族聚居地规模大、黎苗聚居地规模小的特点(图5、6)。

3.2 中观层面——聚落用地布局、街巷肌理及农业景观

中观层面,进入聚落内部,聚焦聚落的土地利用方式和空间肌理组成,分析海南岛不同语言分区聚落景观类型(表1)。

3.2.1 聚落用地布局

用地布局是聚落中生态、生产、生活用地的空间关系,体现人地关系的互动。海南岛不同语言分区的聚落用地布局特征如下。

在汉族区域,主要呈现为聚居地、农用地各自集中布局的特点,是对土地精细化利用的结果。其中,闽南语区位于“台风走廊”上,其用地布局十分注重防灾性,往往利用环形布局的片状风水林将聚居地致密包围。聚居地前大多分布等面宽的风水塘,外圈为连片的农田。临高话区的防灾性要求有所减弱,风水林不连续、密度不均衡,位于聚落迎风面的风水林较密实。其风水塘多与聚居地不等宽,聚居地外部局部分布有农田。多语言区对防风要求不高,风水林稀疏分布于主要公共空间周边,起遮阴纳凉作用。风水塘往往根据地形与灌溉需求离散分布于聚居地周边,农田则多依附风水塘布置。区别于平原地区的聚落,客家话区耕地资源可贵,其发展与山体存在紧密的关系。山谷平地与山前缓坡地常开辟农田,聚居地多位于山脚处,山上则种植果林,形成龙座林。

黎语区与蕃话区聚落用地往往呈现出聚居地、农用地等各用地分散布局的特点,反映其粗放的土地利用方式。具体而言,聚落中聚居地多背山面田,其内部分布寨场等公共空间,各家各户前辟有菜地。外围则常为环形布局的椰林,林带宽度不一,起到遮挡视线、提高聚落防御性的作用。农田间局部有小面积椰林,用作农耕休憩之地。聚落中基本不设水塘,通过对地形与河流的合理利用可满足生产、生活过程中对水的需求。

3.2.2 街巷肌理

汉族聚落中,建筑排布紧密,朝向基本统一,内部街巷空间多由建筑外界面围合而成,形态清晰,层级分明,规整性强。闽南语区与临高话区采用以纵巷为主的梳式布局,入口设在山墙面。两者差别在于闽南语区街巷更规整、密集。多语言区以横巷为主,入口设在檐面,随着聚落规模不断扩大,逐渐延伸出纵横交错的街巷体系,形成网状布局。客家话区则主要沿等高线呈带状布局。

黎族、苗族聚落中建筑排布松散,朝向多变,街巷多为自由式布局。但在受地形限制较大的山区,为顺应地势,趋向于沿等高线布局。街巷空间无明确边界限定,形态模糊,灵活多变[9],但其街巷体系仍具有一定的层级关系。一般而言,主要道路连接起村口、寨心等公共空间,次要道路由主路引出,连接各居住组团。道路等级体现在宽度有别上,如白查村中联系寨场与谷仓的道路明显宽于各船型屋间的巷道。

3.2.3 农业景观

汉族聚落中,闽南语区背山面海、热量充足、雨量充沛,适合于多熟水稻生长,常形成连片的水稻田景观。临高话区内分布大面积砖红壤,肥力高,但少雨且盛行季节风,以种植陆稻、甘蔗等旱粮为主,形成红土旱地景观。多语言区为热带半干旱稀树草原区[10],在砂质海岸平原与台地上,多种植豆类、粟类、玉米等耐旱作物,形成砂地旱作景观。客家话区则利用缓坡地开辟梯田,并在山上种植果林,以梯田-果林景观为主。

黎语区在聚落临河处种植水稻,围绕居住地外围种植椰树与槟榔,并在田头与房前屋后种植木棉,形成复合型农业景观。受地形与生产方式限制,蕃话区大多以分散种植山栏稻的旱作梯田景观为主。

图7 汉族(7-1)与黎、苗族(7-2)民居组织方式(作者改绘自参考文献[14])

表1 海南岛不同语言分区聚落景观类型

3.3 微观层次——民居组织方式与建筑平面形制

3.3.1 民居组织方式

海南岛汉族传统聚落以合院为民居组织的方式。院落中,以正屋作为核心,从功能与建造等级上统筹其他附属建筑的排布,各建筑单体往往彼此分离,具有独立的结构体系[11]。不同语言分区的合院空间形态略有差别,闽南语区以从厝合院为主,临高话区与多语言区以三合院为主,客家话区则多为封闭的四合院。

黎语区和蕃话区的传统聚落中无明显的围合空间,多采用开放自由的民居组织方式。根据血缘关系亲疏,将主屋、布隆闺、牲畜圈、谷仓等建筑单体聚集成家庭小组团[12]。组团内建筑彼此相离,朝向自由多变,形成边界模糊的外部空间(图7)。

3.3.2 民居建筑平面形制

民居是聚落中数量最多的人工景观要素,其平面形制包括原型、基型、扩展型与变异型等[13](表2)。海南汉族民居建筑平面形制基型为“一明两暗”的三开间布局,由此演变出了护厝式、三合独院式与多进院落式等多种平面形式[14]。其中,闽南语区多采用护厝式,由主屋加侧旁的从厝组成,分为单护厝与多护厝。临高话区和多语言区多采用与广府民系“三间两廊”及雷州地区“三合六方”相类似的三合院式平面形制,但两区的扩展型存在些许差异,临高话区为纵向扩展模式,而多语言区纵横方向的扩展趋势均有。与此不同,客家话区则以横向多开间排屋与天井式围屋为主。排屋往往进深较小,可横向自由增加开间联展成条带状,契合山地环境。此外,海南客家围屋体量与规模均较小,但仍保留了碉楼等防御性功能模块[15],在儋州市油麻村客家民居中有所体现。

黎族船型屋是海南原生态民居的典型代表,其基本平面空间为单间平面,主要由前廊和居室组成[16],室内无明显分割,居住功能混杂。根据汉化的程度,将黎族划分为“生黎”与“熟黎”,并区分出2种主要平面形制,即纵向式的船型屋与横向式的金字屋。随着空间需求的增大,常通过延长船型屋来增加居住空间,将室内分割成数个房间,形成多开间式船型屋。蕃话区的平面形制主要为横向式金字屋,较少继承原居地的民居形态与居住模式,多与黎族趋同。

4 不同语言分区差异化传统聚落景观的影响机制

海南岛各民族民系聚落景观的形成既包含对海岛特定自然生态系统的适应性发展,也包括对移民文化与土著文化的继承性发展。不同类型的自然、人文因子对聚落景观发生影响的层面和机制是不同的。大致来看,自然因子主要作用于聚落景观的宏观和中观层面,人文因子主要作用于中观和微观层面。

4.1 海岛生态环境的分异

海南岛地形“中高周低”,呈金字塔式,致使光热、降水等呈现垂直与水平分布的不均,岛内生态环境具有明显地域分异[17],为不同语言分区聚落景观的形成提供了差别化的自然基底。宏观层面上,受地形地貌影响,从四周沿海至中部山区,海拔高度不断增加,因而在岛屿中部形成的黎苗聚落具有更高海拔高度。此外,随着海拔的升高,可耕地资源逐渐减少,在土地承载力范围内聚居地规模受限,因而海拔越高聚居地规模反而越小。中观层面上,受气候环境影响,从东至西降水减少,且受台风的影响逐渐减弱,聚落中用作防风屏障的风水林相应地呈现出密度减小、连续性减弱的趋势。另外,农业景观也逐渐由水田向旱地转变。

4.2 经济技术水平的失衡

聚落的发展需要一定的经济基础做保障。海南岛长期以来形成了北部高于南部、沿海高于山区的经济文化格局,具有区域发展不平衡的特点。中观层面上,由于汉族多为平原集约农耕型,采用精耕细作的农耕方式及可控的水利灌溉系统实现对土地的重复利用,其聚居地与农用地往往各自集中布局,达到土地资源的最大利用率。黎族、苗族则主要为山林刀耕火种型和丘陵稻作型,为粗放型的游耕方式,多采用休耕制[18],导致其农田面积较小且分散。微观层面上,汉族具有较高建造技术水平,可使用复杂的砖木结构实现单体建造及建筑群的扩展,人为规划程度较高。而黎族、苗族长期处于原始社会,其技术水平受限,多用茅草搭建原生态的房屋,造型相对单一。

表2 海南岛各民族民系建筑平面形制

4.3 社会结构秩序的规约

传统社会大多通过亲缘关系与血缘关系进行维系,其内在秩序反映社会的组织规则,对建筑空间形态、布局等具有强有力的规范和控制。微观层面上,因海南岛汉族多以宗族为社会、经济组织的基本单元,强调社群成员的尊卑有序与家族内聚性,以合院作为空间组织的方式,是宗族观念在物理空间上的投射。由于岛内各语言分区宗族凝聚力呈现由北向南、由东向西逐渐减弱的趋势,反映在聚落上表现为合院的围合性与建筑单体排布的紧密性逐渐减弱。黎族、苗族多强调以家族长为向心力的亲缘关系,以及部族成员之间的共享共治。聚落以寨场、晒谷场等公共空间为中心,其他建筑单体自由布局,体现了原始氏族以血缘为纽带、平等的群居生活模式。

4.4 多元文化模式的互渗

海南岛是个多元文化综合体。行政隶属、地缘关系促进了区域族群文化的交流融合。首先,汉族聚落受到具有政治、经济优势的广府地区较强的文化辐射作用。中观层面上,普遍借鉴了广府地区的集约式用地布局与梳式布局街巷体系;微观层面上则多采用三合院式民居。其次,在少数民族区域,占主导地位的黎族文化在各方面影响着苗族。由于苗族人数少,文化凝聚力不高,在聚落营造时,通过学习模仿黎族,能较快适应当地生态环境,也有利于更好地融入黎族社群,缓解双方的敌对状态。因而在中观与微观层面上,其聚落景观特征无明显差别。此外,汉、黎两大文化主体也在相互渗透。微观层面上,黎族受汉族影响,逐渐实现由船型屋到金字屋的转变。汉族受黎族影响,房屋多低矮且分离。其中,客家人受黎族影响较明显,其在迁居海南岛后,维持了与邻近黎族的良好关系,存在黎、客混居的现象,客家围屋合院因而向着更符合黎人居住习惯的排屋转变。

5 结语

通过分析发现,各民族民系的聚落景观既有分异也有共性。共性特征体现在为适应岛屿环境气候而普遍采用防风林系统,以及建造结构独立的低矮房屋。各民族民系具有差异化的海岛生态环境、经济技术水平、社会结构秩序及文化交流方式促成了聚落景观多元化格局的形成。

就景观类型而言,海南岛有限岛域范围内的聚落景观类型颇为丰富,其原因在于:聚落景观多样性与生态多样性、文化多样性之间存在互动共存关系[19]。生态层面上,地势条件与气候条件等地理状况的复杂多变,在全岛范围内形成了许多迥异的地理小单元,为聚落发展提供了丰富的自然环境选择。文化层面上,海南岛历来是不断接纳不同移民文化的开放系统。各文化主体各据一隅,在有限的文化交流过程中发展各族群自身文化,存在明显的文化藩篱,多样文化得以保持与更新。

景观作为人与人、人与自然关系在大地上的烙印,致力于人居环境的改善,协调人地生态关系[20]。海南岛民族民系传统聚落景观作为海南岛人地关系的历史烙印,蕴含了积淀千百年的海岛可持续发展内涵,仍能为区域生态环境的健康发展发挥关键性的作用[21],对其进行深入挖掘,对新时代海南岛的发展建设具有十分积极的现实意义。

注:文中图片除注明外,均由蔡梦凡绘制。