大型水利工程影响下三峡库区山地城镇沿江风景演变探析

2021-01-15罗丹

罗 丹

潘 崟

杜春兰*

三峡库区是中国中西部重要的地理文化单元,具有独特的自然文化禀赋[1]。其沿江城镇依托山水环境组织形态与功能,形成具有“无法抗拒之美”[2]的独特峡江山城风景[3]。伴随着“兴长江之利,治洪水之患”的三峡工程建设,库区城乡环境产生了巨大变迁,特别是自古以来形成的以山形水系为依托的城镇沿江风景在自然条件和社会环境两大因素的推动下快速演变,城镇景观风貌面临被削弱的风险[4]。那么在大型水利工程的影响下,以三峡库区为代表的峡江山地城镇沿江风景有何变化,其演变特征如何总结?本文针对此问题展开论述。

现有大量针对三峡库区人居环境的研究。在传统历史文献资料中,以《巴县志》《重庆府志》为代表的地方志对于巴渝地区历史时期的山川形胜、城镇、风物均有较为翔实的记载。20世纪90年代,蓝勇的《西南历史文化地理》从历史地理的角度涵盖了巴渝地区传统古镇的历史特征、地理分布和交通变迁[5]。21世纪以后,季富政调查记录了三峡地区城镇的演变与兴衰[6];杜春兰及团队解读了文化景观中深层的场所规则体系,将三峡库区传统聚落置于原生环境中去考察其文化的在地呈现[7-8]。随着三峡工程建设序幕的拉开,针对三峡库区现代城镇体系的研究也快速跟进。赵万民及团队历时10余年对三峡库区人居环境建设进行追踪研究,围绕移民工作调查、城镇搬迁、建设模式,从“时间-空间-人文”三位一体的视角,探讨了库区人居环境变化的驱动机制[9-10]。毛华松分析了川江流域城镇的风景要素,并总结了空间分布与组织特征[11]。

上述成果为三峡库区城镇沿江风景系统的研究提供了基础,但大多着重论述城镇与聚落形态演变及机制,时间上也不完全聚焦于三峡工程建设与实施阶段。本文从水利与城市风景的关系出发,通过对已有文献、影像的分析和实地调研,探究三峡工程对库区城镇沿江区域的影响,分析风景系统的演变特征,继而对现代大型水利工程与区域和城市风景共建进行思考。

1 水利与城市风景

水利是改造人类与河流关系的系统性营建活动,与土地塑造关系最为密切[12]。中国自古以来重视水利,强调“乘势利导,因时制宜”。传统水利工程不仅满足灌溉、防洪、供水、航运等需求,还能完善区域自然体系,改善人居环境[13]。兼具多重综合效益的水利营建不仅塑造了土地和城市形态,更成为城市风景孕育和发展的基础。

早在2 200多年前,无坝引水的都江堰工程就解决了川西平原非涝即旱的问题,实现了“水旱从人,不知饥馑”,而且使得区域中心城市成都倍受其益[14]。经由都江堰内江分流出来的走马河水系自西北入城,由城南流出,田畴市坊街区布于两岸,舟楫便利、商贸繁华、风景如画[15]。李白诗云“芳树笼秦栈,春流绕蜀城”①。时至今日,这一水利系统仍支撑着区域诸多城市的发展。北京什刹海地区也是城市水利综合开发的结果,从曹魏时期修堰开渠开始,历经元代郭守敬引西山诸泉修筑通惠河,才造就了历史上“舢舻遮海水,仿佛到方壶”②的城市风景[16]。在浅丘地区,借助陂塘水利工程对区域内复杂的水网系统进行干预和调节,并历经长久营建,形成城湖风景体系[17-18]。

以上经典水利工程多兴于山前平原或浅丘地貌,而当面对地形险要的峡江环境时,水利营建则首先满足通航。在现代交通形成之前,重峦叠嶂的峡江区域极度依赖沿江水道以利航运商贸之便,于是在江流交汇之处,借助地形水势修建大小水码头。大型码头即为城市,中小型码头为场镇。各类风景要素围绕水码头组织成为顺江面展开的层次序列,形成沿江风景。如《蜀川胜概图》中所描绘,水码头作为水利交通枢纽,与城墙楼宇、滩石洞崖等要素紧紧嵌套于山水自然环境之中,体现了峡江区域传统营建智慧(图1)。

随着现代工程技术的发展和改造自然需求的增长,大型水利工程因兼具水资源综合利用的优势成为水利治理的重要工具,其中我国大型水坝的数量占世界总量的近一半[19]。峡江地区因蕴藏丰富的水能资源,近年来成为大型水利工程营建的主要区域,仅长江上游规划建设的大型水电站就达到了90多座[20]。由于营建目的、水利调控方式、系统构成等方面的差异,大型水利工程往往对区域环境产生显著改变从而影响城镇建设(表1)。而相比平原浅丘,峡江地区地形深切、河流湍急、地质条件复杂,整体环境脆弱且敏感度高[25],因此大型水坝难以避免地会对城镇沿江地区产生巨大改变[26]。三峡库区便是其中最为典型的区域。

2 三峡工程与库区城镇迁建概况

三峡大坝是世界上规模最大的水利工程,工程建成后形成三峡库区,坝前蓄水高度抬升至175m(成库前三峡坝址水位在65m高程上下)③,在上游流域形成了从宜昌三斗坪至重庆长寿区、长600多千米、面积约632km2的淹没范围④,其中直接淹没区包含重庆和湖北共计20个区(县),沿江城镇均遭受不同程度的淹没(图2)。

大规模的城镇淹没使得移民安置成为库区城乡发展的首要任务,工程筹备建设以来共完成移民129.64万人,在短短不到20年间迁建城市2座、县城10座(表2)、集镇106座(合并迁建8座)⑤,完成了快速的基础设施建设和移民安置,实现了库区城镇体系的重塑和发展,这在世界工程史和城建史上绝无仅有。但不可否认的是,三峡工程引发了库区城镇自然条件和社会环境的全然改变,作为两方面矛盾叠加冲突的沿江区域,其景观风貌和风景特色发生了极速转变。

3 三峡工程对库区城镇沿江地区的影响阶段

三峡工程从谋划到实现的过程长达数十年之久。有关工程的直接论证及移民试点工作早在1985年就已开展(更早的筹备与前期论证可追溯到20世纪50年代)。工程始建于1994年,2008年建成,形成三峡库区,仅实际建设就历经14年[29]。

3.1 峡江原貌

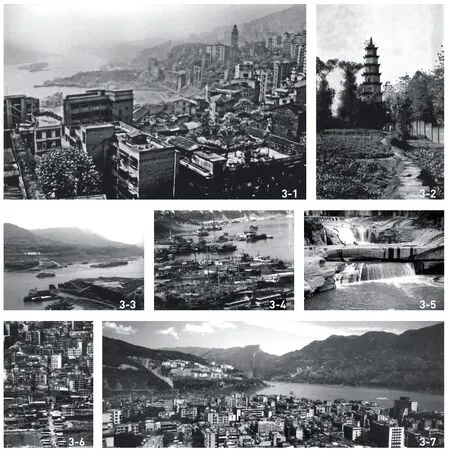

工程建设之前,长久的论证和决策过程使得三峡地区城镇化进程相对缓慢,沿江城镇大多停留在传统场镇的状态下。限于用地条件,城镇一般建于支流汇入一侧的临江山体上,规模较大的城镇会跨越支流两侧,如位于苎溪河口的万州。沿江界面既是商贸和活动聚集的场所、连接城市内外的通道,也是彰显城市景观特色的重要区域。城镇临江面以水码头为核心,码头向内连接城市,沿梯坎串联商业行政及居民区;城外舟楫驳靠、水文注记沿江面依地形横向散布;再向外,塔刹、名胜等依山而立,置于自然山水之中,形成一侧靠山、单面临江的整体性风景系统(图3)。

图1 《蜀川胜概图(局部·夔州附近)》(美国华盛顿弗瑞尔博物馆藏)

3.2 迁建扩容

城市迁建首先面临峡江地形条件的制约,适宜建设的用地十分有限。而集中安置人口数量巨大,新城相比迁建之前规模大大增加,更平添了选址的难度。在深度论证后,城市迁建分为3种情况。1)后靠扩建:淹没面积相对较小的城市在未淹没区域的后靠部分扩建新城,如万州、涪陵。2)后靠重建:完全淹没的城镇在老城后靠地区重建新城,如巫山、丰都、开州。3)异地迁建,完全淹没城镇原城址附近无适建土地,另择新址后重建新城,如云阳、秭归(表2)。无论是后靠或是重建,沿江区域已全然转变。

首先,水位上涨后大多数沿江传统风景要素随即淹没,仅有少量文物和风景遗产被搬迁保留,这种因自然条件颠覆性变化而导致的整体性“删除”不仅非常彻底,而且不可避免。其次,地质结构不稳定使得大多数城镇库岸需工程加固,于是原本凹凸参差的自然江岸被城市堤防所取代[34]。在重建过程中,城市沿江地区的通航商贸等功能逐渐弱化,在城市规模性质的转变下产生了新的需求,如交通连接需求大大增加,道路桥梁等大型基础设施向沿江地区汇集(图4)。

因紧迫的安置扩容任务,空间供给、基础设施完善和产业布局成为这一轮城市迁建中优先考虑的内容,针对城市风景和沿江风貌并未有明确的考量和要求。

3.3 成库后期

2008年三峡库区启动175m蓄水,标志着工程全面建成,库区城镇由此迎来了相对稳定的发展环境。一方面,大坝开始全面发挥水量调蓄作用,库区水位进入季律性消落,沿岸自然条件趋于稳定;另一方面,搬迁建设、产业重组、移民安置等工作进入尾声,社会经济开始稳步向好。城市发展目标从尽快完成移民安置转移到实现快速全面发展上。

图2 三峡库区纵断面水位变动与主要移民城镇分布示意

图3 三峡工程建设之前的沿江城镇风貌图3-1 万州老城局部,远处为西山钟楼(1990年)[30]图3-2 淹没前的回澜塔(1998年)[31]图3-3 万州港区三石(草盘石、盘盘石、千斤石)[32]图3-4 万州港口[32]图3-5 万州八景之一天生城石琴响雪[32]图3-6 奉节大南门街及下江梯道[33]图3-7 奉节老城全景,远处为夔门(2001年)[33]

这一阶段,城市进一步寻求空间增量,大多以组团式布局向背临山体扩展。如巫山跨过大宁河向东岸延展,将大宁湖围合成为城市内湖。万州则迅速完成了城市扩展,发展成一江三岸多片的组团式布局。

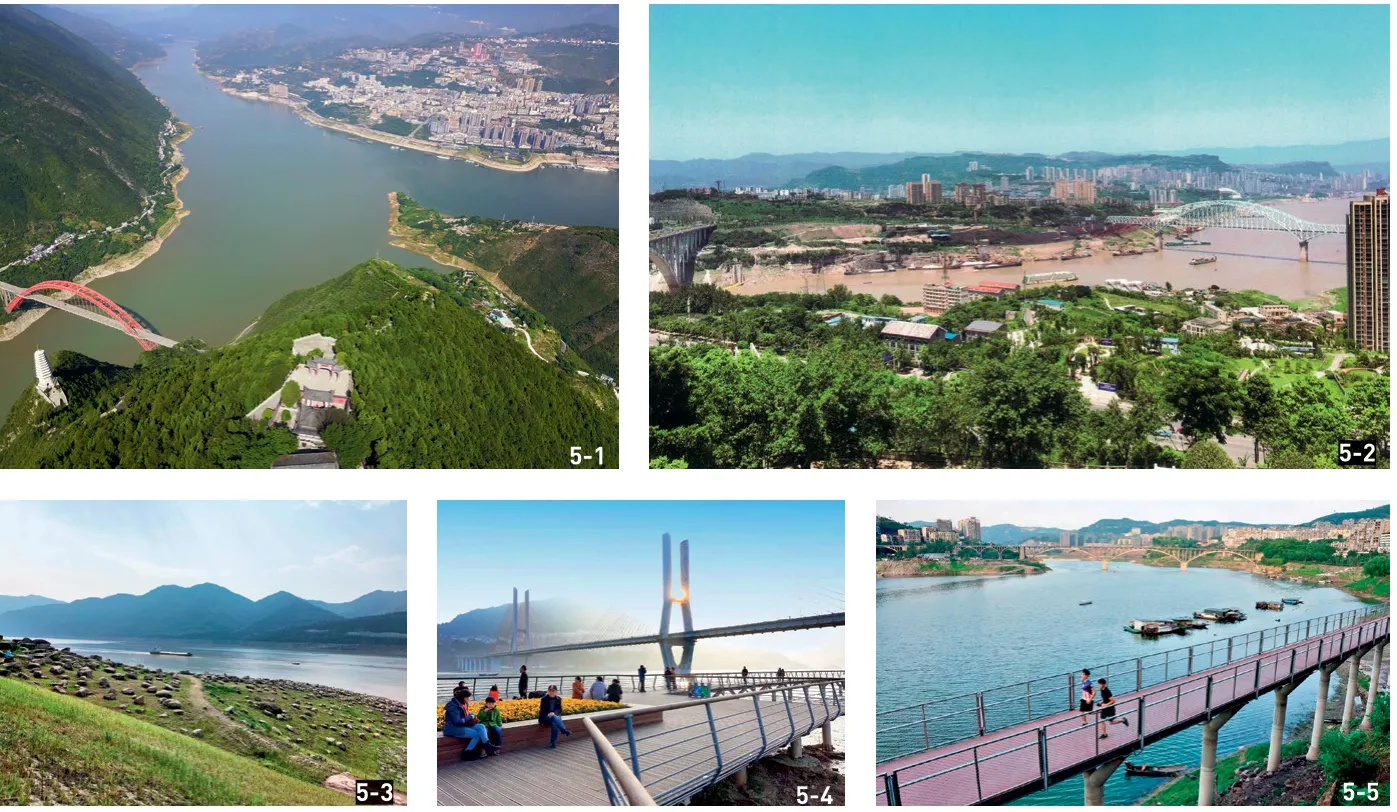

对滨江空间的综合价值认知也逐渐清晰。一方面加强风景遗产的保护和再利用,巫山对历史上著名的南陵观、高唐观、文峰观等历史古迹进行恢复或重建,这些风景遗产环抱城市,增加了城市的文化厚度;另一方面开始重视连续滨江景观带的建设,云阳在恢复滨江生态系统的基础上,基于水岸和消落带场地特征打造不同类型的公共空间[35]。这些可供市民开展各种活动的空间激活了江岸,加强了城与江的联系,在提高城市品质和提升城市活力方面发挥了巨大作用(图5)。

4 城镇沿江风景系统演变特征

风景系统基于城市所在的整体环境,与城市发展互动共生。三峡工程建设前后,库区的整体环境和城镇沿江地区自然社会条件发生了巨大改变,沿江风景系统在此影响下经历了快速演变,其特征可总结为如下4点。

4.1 风景要素更替与去集群化、弱圈层化

面对变化的环境和大规模的重建,库区城镇沿江面貌早已区别于传统场镇,最为直观的变化便是风景要素的更替。峡江地域沿江风景系统包含自然风景和人文胜迹两大类要素[36-37]。城镇沿江地区以峡、屏、峰、洞、岩、壁为代表的山形地貌,和以滩、沱、浩、坝、洲、碛、岛为代表的沿江水文地貌相互交织,形成极为丰富的山水形态,呈现“两岸连山,略无阙处,重岩叠嶂”⑥的独特景象。此外,风景主体出于生产生活、文化信仰、航运观测、军事防卫等目的,基于沿江环境进行长久营建和意义赋予,形成包括码头市肆、塔刹楼宇、栈桥船渡、水文标记等在内的一套人文风景集群。

水位上涨后,山水地貌不可避免地大量消失或受到改变,而人文胜迹除了少量得到了搬迁保护外其余全部随城镇淹没。在极短时间内,城市沿江地区完成了建设规模和功能的转变,桥梁、道路、大型公共建筑等向滨江地区填补,成为新的要素参与沿江风景构建。这些要素在尺度上大大增加,更加强调形态与构造,成为凸显的风景视觉焦点。有别于传统的突出整体环境观的集群式涌现,新的风景要素往往独立成景(图4-2)或缺乏必要联系及有效组织(图4-5),具有明显的去集群化特征,反映异化的审美范式。

同时,风景要素的组织方式还出现弱圈层化的转变。传统峡江城镇风景资源围绕城市沿江分布,在峡江环境独特的廊道格局内有序组织,以城镇为中心,形成“城内-环城-近郊-自然”的城镇风景圈层。城镇是圈层内核,聚拢紧凑,分布大量的生产生活型风景要素;面临江面与背临山体分布着丰富的自然和人文景观,形成环城风景圈层;峡谷范围内沿上下游散布的风景资源形成近郊风景圈层,成为向原生自然山水的过渡。在重建阶段,城镇的风景要素多集中于城市建成范围以内,城市与山水环境之间的风景圈层结构还难以恢复。

4.2 滨江界面推移与弹性转换

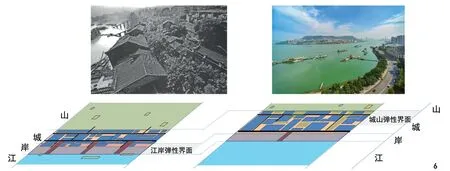

山地城镇滨江界面从山到水有鲜明的空间层序。以城镇所面向的江面为立足点,长江(或支流)作为交通转运的主要通道和山水环境中唯一的整体视线通廊,成为第一层次界面,以江流、航运、商贸等动态景观为主。第一层界面的比例尺度直接决定了沿江空间格局,如重庆上下半城所临江面尺度不同而产生的空间差异。第二层为滨江自然地貌形成的沿岸层次(消落带),包括驳岸、滩涂、堡坎,这一层次随水位消落的变化呈现动态性,水位高时主要作为城市安全的缓冲带,水位低时可供生产生活休闲使用,这是峡江沿岸最具特征的弹性界面。第三层为城镇聚落空间,各功能组团顺山势沿江面展开,尺度均衡,次序统一。空间核心围绕水码头展开,码头和梯坎系统纵向上连通城与江,横向打破了连续性,丰富了变化。最后是背临山体的背景层次,形成山为凭靠、江作廊道、城居主体、由近及远、由动至静的“江-岸-城-山”空间层序。

城镇迁建后,水位上涨导致界面层次整体向后推移,沿江界面无论在长度还是范围上均大大增加。开阔江面甚至湖面的出现改变了峡江格局,视觉廊道的效果被弱化。与此相对的是城镇背靠的山体大量转变为建设用地,界面背景层次被压缩,城镇在环境中被凸显出来(图6)。

界面弹性的转换同样明显。新的消落带原本位于山腰位置,与冲刷沉积出的相对平缓的自然江滩形态截然不同的是,它大多为陡坡直接入水,且被硬化为人工堤防,基本丧失了原先消落带的生态弹性。城市沿江界面被交通基础设施和大体量高密度的建设占据,大多简单地进行了布局组织,山地空间“顺势”和“层序”的原则未能得到良好贯彻,城镇界面层叠错落的感觉被削弱。同时过度强调沿江面的横向交通连接,反而阻隔了本应更加紧密连通的城与江。相反,城山界面开始具有弹性。因城市扩展,大量绿地由山体嵌入城市,形成绿廊,城市也加强了与山体的联系,将大量公共游赏空间分布于各山体之上,城山界面的丰富性大大增加。

图4 迁建扩容时期的城镇沿江风景图4-1 二期蓄水移民前万州清库现场(2002年)[31]图4-2 巫山长江大桥,与城市隔湖相对[30]图4-3 巫山滨江码头的工程护岸(作者摄)图4-4 云阳三峡文物园中被“圈养”的龙脊石,随之一道集中搬迁至此的还有原先分散在县域内的10处重要文物(作者摄)图4-5 搬迁复建至宝塔坪的奉节依斗门(左)、永安宫(中红色建筑)与耀奎塔(右)(引自https://www.sohu.com/a/366212699_99892258)

4.3 江-城-山风景结构多类型化

风景结构即城市与山水的关系。对比迁建前后,库区城镇由带状结构向多组团、多中心结构演变[38]。从城市与自然山水的作用关系来看,这一过程也伴随着江-城-山风景结构的重新生成。

三峡工程建设之前,峡江城镇大多单面临江,形态内聚(或呈线性布局)。城市重建过程中,山水环境一方面成为制约,另一方面其特征也决定了新的城市格局的差异,进而衍生出平行、环抱、叠错等不同的江-城-山空间结构类型,反映了山与江在城市重建中功能作用的转变。

1)平行式——奉节:位于长江与朱衣河交汇处北岸的山坡上,适宜建设用地非常紧张,且地质灾害风险较大[28]。城市顺应山水走势,形成单坡沿江带状组团式布局,城市与山体和江面保持相对平行的关系。组团之间由山体绿地间隔,山体从屏靠转变为嵌入城市的绿色网络。库区大部分城市,如忠县、开州、石柱,均呈现平行式结构。

表1 古代与现代大型水利工程的环境影响差异[21-24]

表2 三峡库区主要移民城镇基本信息与迁建类型[27-28]

2)环抱式——云阳、巫山:作为库区搬迁距离最远的城市,云阳新城选址澎溪河与长江交汇所围合的半岛,以“夔门之砥柱,东川之保障”⑦的磐石城所在的龙脊岭为中心。山岭向西一路延伸至两江交汇处的双井寨,形成一条通山达江的生态绿廊,城市以此为中心进行布局,确立了云阳江水环城、城抱山峦的结构。相似结构的城市还有涪陵、长寿。巫山则相反,城市各组团围绕因水系交汇处水位抬升出现的大宁湖布局,形成山环城、城抱湖的结构。

3)叠错式——万州:万州处于沟梁地形区,受破碎地形限制严重,由于移民安置和扩建的任务巨大,形成分片组团式布局。城市跨过长江,开阔江面被城市包围,在苎溪河口形成城市内湖。原本城市外围山体转变为城市绿色空间,成为主要的生态绿廊和活动载体。片区和组团由山、江、湖和各层级的绿地分隔,既独立又联系,形成城市与山水相互叠错的风景结构。

图5 成库后期城镇沿江风景图5-1 巫山复建的文峰塔、文峰观,塔下为巫山长江大桥,远处为新城高唐组团(贾刘耀摄)图5-2 万州百安坝组团滨江绿廊(2016年)[30]图5-3 云阳“月光草坪”滨江近自然消落带(作者摄)图5-4 云阳长江大桥桥头的“水上花园”[35]图5-5 云阳澎溪河滨江绿道[35]

图6 滨江界面空间对比示意(左为万州已淹没的一马路,右为现状滨江路)

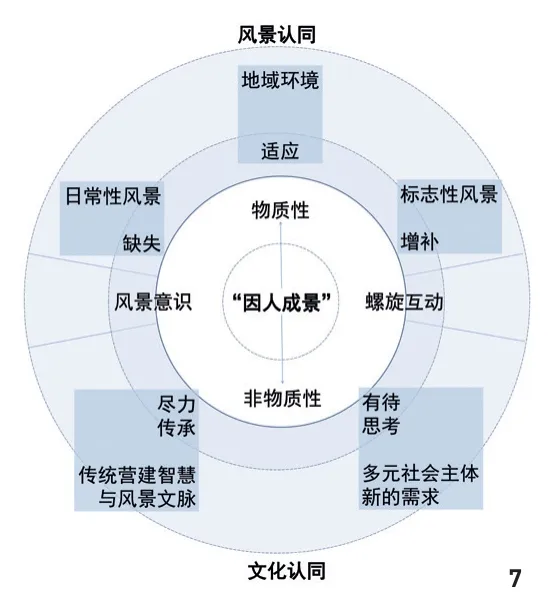

图7 “因人成景”的风景内涵演化构成

4.4 因人成景的风景内涵演化

“景物因人成胜概”⑧。三峡地区历来是重要的移民走廊,加之特殊的历史发展进程[39],决定了其城镇社会结构包含多元主体,主导了风景系统的生成和演变过程。在复杂社会结构的影响下,风景系统融汇了多源社会文化,孕育出具有地方特质的空间表征,继而影响风景的品览与参与范式,形成植根于地方民众内心的风景自觉。风景于是成为一种文化载体。

峡江城镇“因人成景”的风景内涵极为丰富,既涉及独特的山地自然环境和厚重的历史文化,也包含多元的社会关系和丰富的市井百态。无论是“俗素朴,无造次辩丽之气”⑨的地域环境、反映山水形胜与风景胜览的“八景”体系,还是“千帆蚁聚”⑩“楼台市气”的日常性片段,均贴合不同社会主体的公共意识与文化价值,是牵系民众与土地的重要纽带,巩固着风景认同与文化认同的表与里(图7)。

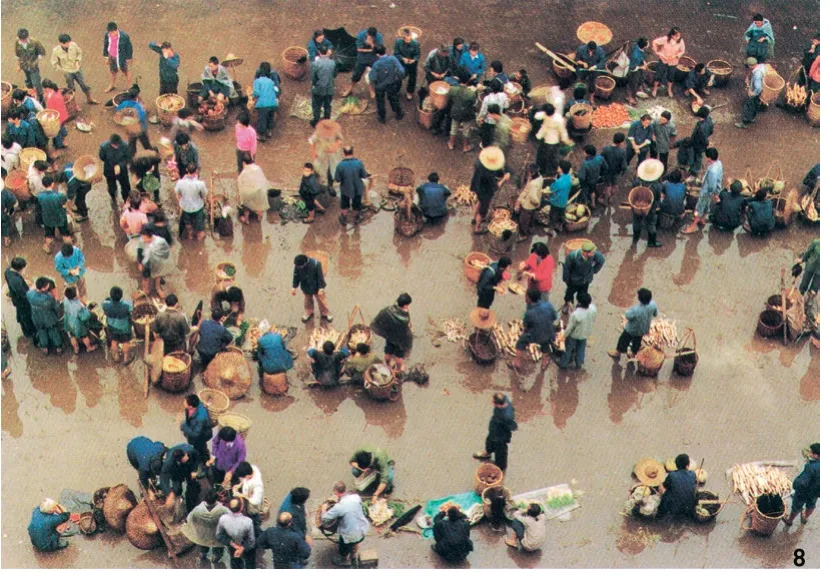

随着大多数老城和大量人文胜迹、风景遗产的淹没,传统沿江城镇的风景特色已然消逝,无法挽回。陡变的空间格局下,短时间内求速度、爆发式的建设虽有效供给了城市发展所需的空间资源,但峡江新城景观特色和风景内涵的重建却未必能够立竿见影。在沿江地段,代表城市形象的风景要素与空间快速出现,而非标志性的、具有广泛公共价值的风景在建设和发展中常常被忽视(图8)。大部分风景形象迎合了政治、经济导向下的社会发展目标,却在意境内涵和风景认同方面有所缺失。除了标志性、符号化的风景资源,那些承载地方风土、公共意识的场所在环境骤变后更需尽力恢复和重建,否则风景作为文化载体的连续性和传承性将面临考验。

此外,风景内涵的在地演化仍需深入思考。峡江城镇的重建伴随着社会生活的全面转型,物质空间和社会需求的转变在这一过程中同步发生。因此,需避免城市快速扩张导致的山水同质化,警惕忽视社会公平(特别是移民群体)[40]和偏离城市精神内核的媚俗化风景营建。面对传统营建智慧、历史图景与社会分异趋势下多元需求之间的矛盾,赋予自然和文化内涵的风景系统才能长久支撑城市的发展。

图8 淹没前巴南鱼洞江边的市集[32]

5 结论与启示

水利工程通过塑造区域整体环境进而影响城市风景的营建。现代语境下,随着人类工程技术的进步,通过大型水利工程改变区域自然和社会条件的能力不断增强,可能引发城乡环境和城镇面貌的整体性变迁。这一现象在以三峡库区为代表的峡江地区尤为明显,库区沿江城镇风景系统在大型水利工程影响下经历了快速演变,在要素、界面、结构和内涵等方面均有鲜明特征。

三峡库区山地城镇沿江风景演变的根本动因是以工程建设为触发点的迫切的区域城市化需求,如何在适度干预下寻求城市发展速和质上的平衡,加强峡江山地城市沿江地区风景系统的保护,更好地彰显城市特色、传承历史文脉,将是库区及其他具有相似自然社会环境区域的城市在快速扩张过程中面临的挑战。

本研究总结以下2点启示。首先,水利开发是峡江山地一种快速高效的城市化方式,但在论证与实施中,除了经济和社会效益的得失外,城市风景和文化内涵的影响需纳入考虑。由于多重原因,在进行诸如库区城镇迁建这样的宏大规划建设时,风景系统的保护和构建一直处于下游位置。规划在上,交通先行,建筑为主,经济优先[41],最后才是风景的营建和传承。导致风景资源无法支撑城市发展且可能遭到无意识的破坏,城市特色弱化甚至丧失。

其次,城市风景特色是长久营建的结果,具有自然和文化韧性的沿江风景系统是峡江地区城镇发展的基础。一方面,需要尊重历史的经验与智慧,在各种要素和复杂矛盾高度叠加的沿江地区,依托整体山水环境保护城市自然基底和构建满足发展所需的各种功能系统,实现变动格局下的城市安全和资源供给。另一方面,应剖析环境陡变下的人地关系,寻求场所性与在地性,挖掘风景系统在公共意识培育和文化涵养方面的综合价值,塑造山水城互融的人居环境,描绘新时代峡江都市风景。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。

注释:

① (唐)李白《送友人入蜀》。

② (元)傅若金《过银锭桥旧居诗》。

③ 数据来源:国务院《关于提请审议兴建长江三峡工程议案的说明》,其中“三、关于三峡工程的建设方案:水库正常蓄水位175m”。在实际运行过程中,库区水位存在消落,175m为正常蓄水最大高度。

④ 数据来源:国务院《关于提请审议兴建长江三峡工程议案说明的附件》,其中“八、关于水库移民问题:三峡水库面积1 084km2,受淹陆地面积632km2”。

⑤ 数据来源:重庆三峡移民纪念馆。

⑥ (北魏)郦道元《三峡》。

⑦ (清)《云阳县志》。

⑧ (宋)沈蔚《天仙子·景物因人成胜概》。

⑨ (东晋)常璩《华阳国志》。

⑩ (清)王尔鉴《五福宫远眺》。