磁共振灌注成像对脑胶质瘤放疗后复发与放射损伤的价值

2021-01-15郭伟

郭 伟

(无锡市滨湖区中医院影像科,江苏 无锡 214000)

脑胶质瘤为我国人群最常见的原发性颅脑恶性肿瘤疾病,具有治愈率低、病情易复发、病死率高的特点。放疗为我国临床脑胶质瘤的常用方案,可单独应用,也可辅助手术治疗,现阶段已成为我国临床改善脑胶质瘤患者预后的主要治疗方案。但由于部分患者在放疗后可能发生放射损伤,甚至可能病情复发[1-2]。因此,加强放疗患者的疾病复发评估和放射损伤评估具有必要性。本研究主要探讨磁共振灌注成像对脑胶质瘤患者放疗后复发和放射损伤的评估价值,现报告内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取2016年10月~2018年12月在我院接受放疗和放疗后随访的48例脑胶质瘤患者作为研究对象。本组患者中,男性患者28例,女性患者20例,年龄最小者25岁,年龄最大者70岁,平均年龄(53.01±3.98)岁,放疗结束后随访1年均生存,均为志愿参与本研究。

1.2 方法

回顾研究对象的磁共振灌注成像资料。研究对象磁共振灌注成像的检查系统均为东芝1.5T磁共振成像系统,头部线圈为发射线圈和接受线圈。均先进行常规序列(T1WI、T2WI)扫描,再进行灌注成像和增强扫描。

根据放疗结束随访1年时疾病是否复发对研究对象进行随机分组,疾病复发的患者纳入至研究组,疾病未复发的患者纳入至对照组。比较两组患者的磁共振灌注成像参数,具体包括标准化脑血容量、相对脑血流量[3]。

根据是否发生放射损伤将研究对象分为A组和B组,比较两组放射损伤参数放射损伤区标准化ADC值,该值越高表明放射损伤危害越严重。

根据数据统计学处理结果,评价磁共振灌注成像应用于患者疾病复发和放射损伤评估的价值。

1.3 数据统计分析

研究数据的统计学处理应用统计学软件SPSS 24.0,标准化脑血容量等计量资料采用平均数±标准差()表述,资料差异进行LSD-t检验,性别比例等计数资料采用n(%)表述,资料差异进行x2检验,P<0.05时判定差异存在统计学意义。

2 结 果

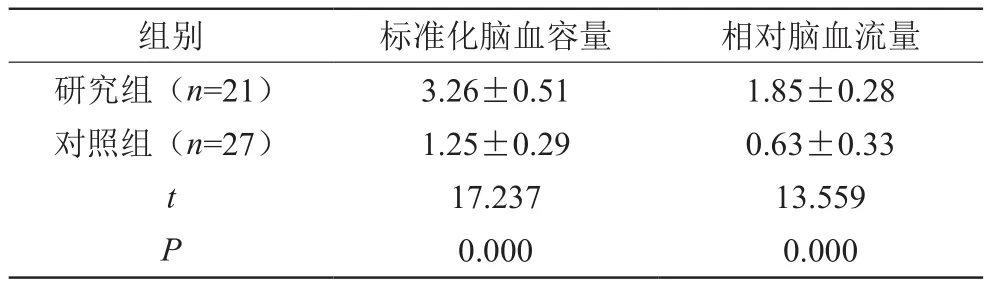

2.1 研究组、对照组的标准化脑血容量、相对脑血流量比较

放疗结束随访1年时48例患者中,共21例患者疾病复发。研究组的标准化脑血容量、相对脑血流量分别为(3.26±0.51)和(1.85±0.28),较对照组的(1.25±0.29)和(0.63±0.33)大,组间差异均存在统计学意义(P<0.05),具体统计学处理结果见下表所示。

表1 研究组、对照组的标准化脑血容量、相对脑血流量统计对比()

表1 研究组、对照组的标准化脑血容量、相对脑血流量统计对比()

组别 标准化脑血容量 相对脑血流量研究组(n=21) 3.26±0.51 1.85±0.28对照组(n=27) 1.25±0.29 0.63±0.33 t 17.237 13.559 P 0.000 0.000

2.2 A组、B组的放射损伤区标准化ADC值比较

48例患者中,共23例患者发生放射损伤。A组、B组患者的放射损伤区标准化ADC值分别为(1.62±0.35)、(1.58±0.33),组间差异无统计学意义(t=0.408;P=0.686)。

3 讨 论

回顾临床实践得出,对于接受放疗脑胶质瘤患者而言,无论是发生放疗损伤还是放疗后疾病复发均为机体健康水平下降的危险事件。但若能对患者发生上述危险事件的几率进行准确评估,并及时采取预防性措施,则可能较大程度避免上述事件的发生。磁共振灌注成像为能够显示微血管分布情况和血流灌注情况的一项磁共振检查技术,近年来已在颅脑疾病的临床诊断中得到较广泛的应用[3]。

因颅内微血管、血流分布变化与脑胶质瘤患者病情变化存在明显相关性,故本研究将磁共振灌注成像用于脑胶质瘤放疗患者的疾病复发和放射损伤评估[4]。结果显示放疗后疾病复发患者的标准化脑血容量、相对脑血流量均明显高于疾病未复发的患者,发生放射损伤患者和未发生放射损伤患者的放射损伤区标准化ADC值比较无明显差异。分析本研究得到上述结果的原因可能为:脑胶质瘤的复发往往伴随着血管新生,而颅内血管新生必然会影响脑血容量和血流量[5-6]。磁共振灌注成像为借助增强剂在患者脑组织中首过效应来观察患者脑组织的血流动力学变化,最终获得原始资料上传至工作站中,借助软件进行后处理获得相关参数,最终通过标准ROI与患侧和镜像侧参数值相得到标准化参数结果,其中包括脑血容量和血流量。ADC值为定量分析图,经实践证实能对脓肿和肿瘤坏死的鉴别诊断价值较高。因此,磁共振灌注成像对脑胶质瘤的诊断具有较明确的指导价值,对脑胶质瘤患者放疗后疾病的评估价值也较好。

综上所述,磁共振灌注成像对脑胶质瘤放疗患者疾病复发具有较高的敏感性,在患者放射损伤评估中的应用存在较明显的应用局限性。