论陶刻形式的多样表现

——紫砂画缸“楚简遗风”的创作感悟

2021-01-14程文兵

程文兵

陶都宜兴是紫砂文化的发源地,这里古称阳羡,春秋战国时期吴越就曾在这里争霸,所以自古这里就流传着范蠡和西施的美丽传说,同时这里也是荆楚文化的末端,深受上游文化的影响,黄龙山脚下繁荣的烧陶业通过一条条在江河中往来的船只逐渐传播到了中国的其他地区。所以从紫砂创作的角度而言,这里有着得天独厚的地理和文化优势,江南的人文荟萃

孕育出一位位博学多闻的学者,也为紫砂陶刻的艺术创作提供了无穷无尽的素材。

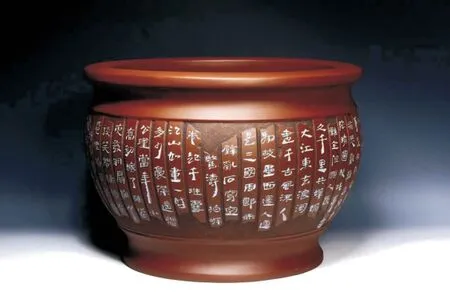

紫砂画缸“楚简遗风”是一件具有非常浓郁的传统文化风味的陶刻类作品,其以一种相当独特的形式在同一载体上表现出多重内涵,新颖的技法运用让人意识到紫砂陶刻还蕴含着无穷的可能,悠久而广博的中国文化是一座真正的艺术宝库,只要能创造性地投入其中,就能发掘出无限的可能。这件作品在创作时仅仅使用了单刀,运用刀笔化的书法,用汉简的字体形式刻画出“楚简”所自带的文化性格,再以苏东坡的三首词《念奴娇·赤壁怀古》、《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》,作为内容填充其中,带来了古韵古风的连贯融合,从而塑造出相当美感和具有古典韵味,却又能使现代人轻松感知的现代紫砂陶刻。

“楚风”在我国是一种文化上的概念,其发源于春秋时期的中国南方地区,诗仙李白曾作:“我本楚狂人,凤歌笑孔丘”,其中就包含了楚人的狂放不羁,豪迈无边,相对于中国的传统礼教,楚文化无疑更加的飘逸自由,当然这仅仅是跟儒家森严的礼教相比较,实际上江南人文荟萃,人们向往“楚风”并非是因为不懂规矩,而是追求那种豪放霸气与浪漫恣肆的时代美学风格,这种艺术风格就成为了紫砂画缸“楚简遗风”的核心内容。

在中国历史上,楚地是一个相对特殊的地区,在西周分封的时代,楚国的王是第一个称王与周王室并列的国家,所以楚地的文化天然的就有别于西周分封的那些诸侯国,虽然几千年的历史流变,最终让儒释道成为了中国的主流文化,但楚文化并非是同化消融,而是以一种独特的个性传承了下来。西晋后期,北方少数民族侵入中土,中原衣冠南渡,历史上评价这一时期是北方先进的生产力往南方传播的时期,同样也是在这之后,南北融合之后的东晋朝就诞生了一大批狂放不羁,文采风流的人物,所谓真名士自风流,这其中免不了就沾染着楚地的“烟云水气”和“风流自赏”,这种人的风姿历经千百年都为人所传颂和欣赏,在历史上大文豪苏东坡就是如此。

作品“楚简遗风”的刻画就是通过“楚简”的形式,重现历史长河中那一缕悠悠楚风,再通过苏东坡的词来使两者之间产生联系,利用文字天然的魅力,展现风流文采的古风,这样的组合是经过精心挑选组合以后才下刀刻画出来的,要知道苏轼苏东坡的一生始终保持着一种高冷的政治节操,而当他流落失意的时候,他文人的风度便会开花结果,泛舟饮酒赤壁怀古正是这种意念和情感的真实写照,这种文化长河中历史投影的叠加无疑会形成一种独特的魅力,当这种魅力以残缺的古简被书写的时候,就如同铭刻在历史当中的记忆来到了现实,正如苏轼在《东坡题跋》中写下的,“故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣”追溯过往的豪情,睥睨天下的志愿,以及一个人最真实的无奈,就如这画缸上的三首词一样,仿佛阅尽了一个人的一生。

“楚简遗风”上的铭刻用阳刻成简,阴刻铭字,词中的长短句被恰到好处的残简所记录,间隔有序,雄浑壮阔,这样的陶刻散发出的是一种浓郁到极点的古典气息,结合器形本身的简洁规整,成就了一种充满文韵的正统气息,这样的陶刻纯粹而自然,只用一柄单刀,就刻画出了相对复杂的内韵,整体制作考究,搭配合理,成就了一种崭新的陶刻艺术形式。

总结:屈原的《离骚》、项羽的《垓下歌》、司马相如的《长门赋》、《子虚赋》,无不瑰丽博大,洋洋洒洒,气吞山河,然而“楚简遗风”却恰恰选择与紫砂有着紧密联系的苏轼来展现更为久远年代之前的楚风,这恰恰证明了紫砂文化包容开放的艺术本质,以及中国文化在本源上的相互通融,这两种性质结合起来,就是紫砂陶刻无穷无尽的创作源泉,也是陶刻本身的魅力所在。