终末期病人配偶照顾者体验质性研究的Meta 整合

2021-01-14王蒙蒙宋静雨叶乃宽徐天梦岳鹏

王蒙蒙,宋静雨,叶乃宽,徐天梦,岳鹏

(1.首都医科大学 护理学院,北京100069;2.山东大学临床医学院,山东 济南250012)

老龄化背景下,疾病照顾尤其是终末期疾病照顾是老人面临的重要议题;我国空巢老人的数量逐年增加,预计2030 年中国空巢老人比例将达到90%[1],空巢家庭中配偶发挥主要的照顾作用[2-3]。 在照顾终末期病人的过程中,配偶不仅是照护者,还是伴侣,其照顾体验不同于其他家属。 作为照顾者,配偶发挥主要的决策作用,更有可能选择延长寿命的治疗决策,对病人的死亡质量影响更大,配偶的照顾负担更重,其自身健康结局受到较大影响[4-5];作为人生伴侣,目睹病人的疾病恶化或遭受的痛苦,配偶承受的压力和未来经历的丧亲之痛更具创伤性[6-8]。 近年来, 不同国家和地区的学者从不同角度关注了配偶照顾者的体验[9-20]。 现有配偶体验的Meta 整合多聚焦于非疾病终末期的病人[21]。 为了更全面的诠释终末期病人配偶照顾者的体验, 本研究整合国内外终末期病人的配偶照顾者真实体验的质性研究,以期为构建基于配偶体验的支持方案提供依据, 从而改善终末期病人配偶的照顾体验和照顾能力。

1 资料与方法

1.1 文献检索策略 计算机检索中英文数据库:PubMed、The Cochrane Library、Web of Science、MEDLINE、EMbase、 中国知网、CBM、 万方数据库、VIP 数据库,检索时限为建库至2020 年1 月,此外,追溯纳入文献的参考文献,以补充获取相关文献。检索采取主题词和自由词相结合的方式。中文检索词:配偶/妻子/丈夫/伴侣;临终/死亡/去世;体验/心理/感受/状 态。 英 文 检 索 词:spouse/wife/husband;death/dying;experience/feeling。

1.2 文献纳入标准和排除标准 纳入标准:(1)研究类型S(Study design)为质性研究(现象学研究、扎根理论研究、民族志研究、叙事研究等);(2)研究对象P(Population)为终末期病人,即患有当前医学不能治愈的疾病且处于不可逆转的疾病状态、 生命状态与日俱下、生存期有限的病人[22];(3)感兴趣的现象I(Interest of phenomena)为配偶在照顾病人期间的内心需求、期望、照顾感受、照顾态度、心理状况或情感等体验;(4)情境Co(Context)为医院或家中,患者与配偶同住。

排除标准:(1)研究对象为患特殊疾病(如艾滋病)病人的配偶;(2)重复发表或雷同的文献;(3)无法获取全文;(4)非中英文文献。

1.3 文献筛选与资料提取 由2 名研究者独立筛选文献和提取数据,并进行交叉核对,遇到分歧双方讨论解决,未达成一致意见时由第三方协助判断。首先通过阅读题目和摘要初筛, 之后通过阅读全文复筛。资料提取内容主要包括:纳入的研究、地区、研究类型、资料收集方法、研究对象、感兴趣的现象、情景因素、主要结果、文献中研究对象的引言及作者对引言的阐释。

1.4 文献方法学质量评价 2 名研究者依据澳大利亚JBI 循证卫生保健中心质性研究质量评价标准(2017 版)[23]对文献的方法学质量进行独立评价。 评价内容共10 项,每项均以“是”“否”“不清楚”“不适用”来评价,评价结果为A 级的文献满足全部标准,偏倚可能性最小;B 级文献满足部分标准,偏倚可能性为中度;C 级文献不满足所有标准,偏倚可能性最高。 最终纳入A、B 级文献,剔除C 级文献。

1.5 资料分析方法 本研究采用汇集性整合方法[24]对结果进行整合。 汇集性整合收集主题、 隐含的意义、分类等研究结果,并依据其含义进一步整合、汇总,使其更具有针对性、说服力和概括性。 研究者在理解各质性研究哲学思想和方法论的前提下, 反复阅读理解、 分析和解释每个文献结果的含义和研究对象的原始资料,使用Nvivo 11 软件对资料进行编码, 将相似或有关联的结果归纳组合, 形成新的类别,然后将类别归纳为整合结果。

2 结果

2.1 文献检索结果 共检索文献1 992 篇, 去除重复文献后为1 374 篇文献, 通过阅读题目和摘要初筛后为39 篇文献,通过阅读全文复筛并进行质量评价,最终纳入研究的文献12 篇[9-20],均为质性研究,其中包括5 篇现象学研究[9,11,16,18,20],1 篇扎根理论研究[10],6 篇为描述性质性研究[12-15,17,19]。

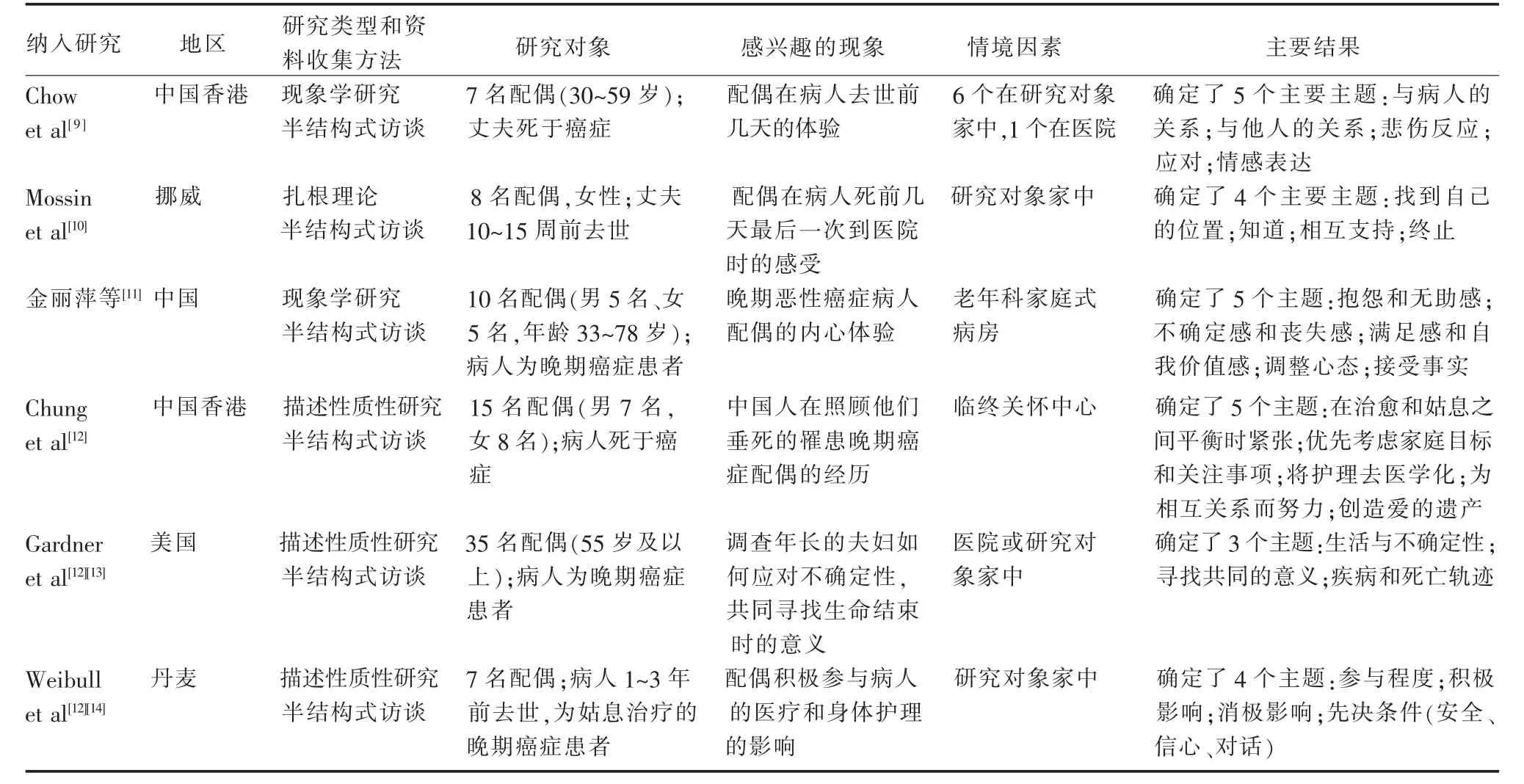

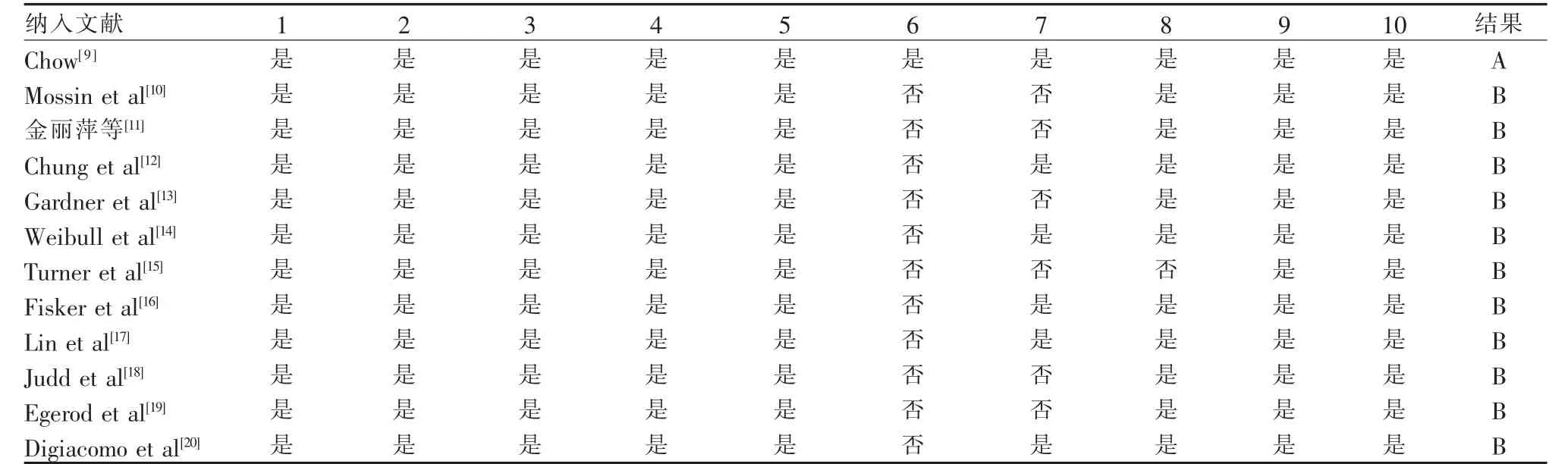

2.2 纳入文献的文献基本特征和文献质量 纳入文献的基本特征见表1, 方法学质量评价结果见表2。

表1 纳入文献的基本特征

续表1

表2 纳入文献的方法学质量评价

2.3 Meta 整合结果 研究者通过对纳入文献的反复阅读、理解与分析并与课题组研究者讨论,最终共提炼出14 个研究结果,相近结果归纳组合后形成8个类别,并综合得出2 个整合结果。

2.3.1 整合结果1:配偶照顾病人时的资源、动机、行为、 感受和困境 配偶在照顾终末期病人时对资源的获取存在差异,在“爱的责任”的照顾动机驱使下,呈现出满足双方需求的照顾行为;同时,配偶承担了沉重的照顾负担, 存在复杂的照顾感受和照顾困境。

类别1:资源获取的差异化。 配偶在照顾终末期病人的过程中往往由于主观上不愿意寻求帮助而缺乏社会支持,这主要表现在男性配偶身上,他们觉得男性应该表现出男子气概(“不告诉别人事情有多糟糕,这像男人,我的意思是我是个男人,我正在处理它”[18]),往往不到万不得已不寻求帮助;配偶不愿意寻求帮助的原因也可能是由于把家庭目标放在首位,忽略了自己需要得到帮助(“因为我的丈夫病了,所以我不得不把我的健康问题放在次要的位置,看看他在经历什么,他呼吸困难,不得不使用机器,所以我的问题并不重要”[20]);此外,他们刻意表现出积极乐观的态度, 也让别人不能及时发现他们需要帮助(“我不喜欢和别人谈论正在发生的事情,我通常会说,我很好”[20])。

除了主观因素之外, 还有客观因素导致的资源获取差异。配偶在照顾病人的过程中,较好的安宁疗护病房、 安宁疗护服务和可以随时联系的社区人员均是重要的资源(“环境还不错,气氛是舒适和放松的,也许病房的颜色和灯光也有帮助”[9]、“我们自己的全科医生说:‘如果有什么问题, 你就打电话给我’,然后他给了我们他的私人号码,我打电话给他,他来得非常非常快”[14]); 也有配偶由于无法获取好的医疗服务、 缺乏其他照顾者或被社会忽视自己的照顾者身份而无法获取足够的社会支持(“有很多很多的男性照顾者,但是他们是看不见的”[18]、“我确实没有孩子,我的孩子离开了我们”[15])。

类别2:爱与责任的照顾动机。 配偶与其他家庭照顾者的照顾动机不同;作为配偶,他们在照顾病人的过程中履行爱的承诺和婚姻责任, 他们认为自己的角色是配偶,而不仅仅是照顾者(“男性照护者或者其他什么的只是一种称呼, 我的意思是我以前在这里,以后我也会在这里,我是丈夫,当然要照顾我的妻子”[18]),他们是在履行婚姻的承诺(“这是结婚时自愿做的事情之一”[15]), 把照顾病人作为自己的责任(“我已经说过很多次了,因为这是我的责任”[18]);并且, 他们认为尽力照顾病人才不给自己留遗憾(“如果你不投入其中,你真的错过了某件事”[14])。

类别3:满足需求的照顾行为。 配偶认为照顾病人可以满足双方需求,照顾病人可以给病人安全感,同时自己产生满足感(“对我来说,我在那里,给病人安全,这能够帮助我感觉这是一件好事”[10]);例如,在照顾病人的过程中, 配偶尽力满足病人的饮食需求(“我不关心什么是不该吃的,只要他说他想吃,我就会为他准备”[12])和在家中去世的需求(“她说她想死在家里,我不会反对她,我非常爱她”[15]),同时配偶会尽力陪伴病人, 不错过陪伴病人走过生命最后阶段的机会(“我丈夫情况危急时如果我不能在他身边,我会责怪自己”[9])。

类别4: 复杂的照顾感受。 由于病人处于终末期,配偶在照顾病人时积极感受与消极感受并存。一方面由于履行照顾责任,兑现爱的承诺,配偶体验到自我价值感、 意义感、 满足感、 成就感和被支持感(“有更多的精力陪着她,安慰她,支持她,这才真正体现我的价值”[11]、“这个角色的存在,对我来说意义深远”[18]、“他有几天感觉比较好,我也可以宽心”[11]、“我之前从来没有做过如此密集的照顾工作,它让我惊讶我设法做到了一些事情”[15]、“他们 (医务人员)给了我一个拥抱并和我聊天,他们是关心我的,不仅仅是(关心)床上的那个人”[10])。

另一方面, 配偶由于沉重的照顾负担和较差的健康状况,而表现出绝望感、无助感、无力感、身体疲惫、生活节奏被打乱并对生活失去控制感(“维持‘他会继续活着’的信心变得越来越困难”[19]、“当我感到无助时,我没有得到帮助”[17]、“他很痛苦,我知道我不能把他的痛苦带走”[16]、“我们最后都累坏了”[14]、“我可能不得不每天晚上起床,给他做检查,所以也会有点失眠”[12]、“我觉得自己像是掉进了悬崖,好像马上就要爆炸了,我没办法控制它”[19])。

类别5:照顾的困境。 配偶在照顾病人时面临着两难的选择,对病人的需求或生活感受到不确定。关于是否在家中度过终末期阶段, 有时配偶无法与家属达成一致性意见(“(死在家里)很困难,因为他病得很重,需要做很多工作,我并不总是有足够的精力或知识来应对,所以有时我们会互相咆哮”[19]),为平衡治愈或舒适的治疗决策而感到情绪紧张(“我看着他不断被药物折磨,看的时候很痛”[12]),在复杂的照顾情境中配偶表现出亲密与疏离的矛盾状态(“我认为,当我们越来越亲密的时候,也因为担心而越来越疏远,天啊,我必须考虑如果他明天不在了会怎样,就像他必须考虑如果我明天不在这里会怎样一样”[13]);此外,在照顾病人时,由于不知道该如何做出医疗决策和不理解病人的一些想法, 配偶表现出不确定感(“我不知道该如何应对, 我不知道他真正需要什么”[13]、“我从来没有得过癌症,她的一些想法我就是无法理解”[17])。

2.3.2 整合结果2:病人死亡临近对夫妻关系、配偶态度和感受的影响 在直指死亡的疾病面前, 配偶与病人呈现出更亲密的夫妻关系; 由于不知病人的死亡何时到来,配偶产生不确定感,但是他们往往能够接受病人即将去世的事实。

类别1:死亡拉近夫妻关系。 死亡即将来临,配偶往往和病人形成“命运共同体”,他们把疾病当成两个人共同要面对和处理的事件(“我用‘我们’,因为它(疾病)是我们双方的”[19]);在病人生命最后阶段,配偶更愿意与病人享受当下的生活(“我们互相亲吻,互相拥抱,躺在床上看电影,听音乐,就像在家里一样。 如果我们今天不做,明天可能做不了,我们必须学会活在当下”[12]),制造美好的回忆(“这是我丈夫给我的特别礼物——他在床边写的一封信”[9])。

类别2:死亡何时到来的不确定感。 在病人疾病终末期, 由于疾病的不可治愈性和病人身体状况的日益恶化,配偶知道病人终将死去,但是不知死亡何时到来(“我早晨走出家门,不知道晚上回家后会是什么样子,这是一个持续的担忧,因为我知道最终她会死于这件事,问题是,她十年后会死还是一年后会死? ”[13]),这让配偶产生了很强的不确定感,他们不知道未来生活将是什么样, 也不能很好地为未来做计划(“或许可以在(医院)尝试另一种临床试验,然而,你知道,我们不能真正计划任何事情,不知道我们下一步做什么? ”[13])。

类别3:接受病人即将死亡的现实。 在病人的生命最后阶段,配偶对病人的最终结局很清楚(“会发生什么显而易见的,你知道他会走多远”[13]),能够接受配偶即将去世的事实(“我丈夫有慢性疾病,他的病情一天一天的恶化,慢慢的就可以接受了”[9]);在此阶段配偶希望能够对病人的病情保持了解(“我知道越多(病人的病情),就越容易适应我所知道的,我可以更容易地接受或处理”[10]), 并希望病人能够在关怀的氛围中有尊严的离世(“我查了一些相关的文章,希望医生能控制住她的疼痛,与其看着她痛苦地受肿瘤和治疗的折磨,还不如让她承受最小的痛苦,舒适安详地离开”[11])。

3 讨论

3.1 促进配偶共享积极体验 本研究的整合结果发现配偶在照顾终末期病人时产生了积极感受(自我价值感、意义感、满足感等),有丰富的照顾动机(责任、爱、不留遗憾等),同时他们在照顾过程中积累了照顾技巧和能力。 以上这些积极体验是不应被低估的重要资源, 可以与其他配偶照顾者分享提升照顾能力。终末期病人的配偶照顾者,由于相似的经历而产生同病相怜、 相扶相携、 同舟共济的合群情感,更容易产生情感分享和资源共享等互助行为[25]。作为有相同经历的配偶,他们之间更容易互相支持,未来可以通过组成配偶互助小组, 促进配偶照顾者共享照顾经验、丰富照顾动机、提升照顾能力。

3.2 提升配偶资源获取能力 本研究的整合结果显示配偶在照顾终末期病人时, 由于沉重的照顾负担而产生较多消极感受(无力感、无助感、身体疲惫等);然而,配偶虽意识到超负荷的照顾负担,但没有到“撑不下去”的地步,不主动寻求外界资源,这可能与中国传统“忍我”的人格特性[26]、配偶优先考虑病人的需求[12]以及男性配偶照顾者表现出的男子气概[18]等原因相关。除了配偶自身原因以外,配偶等家庭照顾者被医务人员视为病人照顾的背景因素,其照顾动机和能力没有被关注[27],以及男性配偶不被视为照顾者角色[18]等因素也阻碍了配偶获取社会支持资源。

为提升配偶资源获取能力, 首先需要关注配偶这个群体,尤其是要关注男性配偶照顾者;对配偶的关注也符合安宁疗护强调的“全人、全家、全程、全队”的理念[28]。 除了对配偶群体的关注外,还需要激发配偶关注自己的需求。 澳大利亚学者[29]在激发配偶关注自身需求并提升资源获取能力方面积累了经验。 他们发起的HELP 项目 (healthy end of life project)通过促进人们表达需求和加强社区卫生、社会组织和个人之间的创造性合作, 营造一种富有同情心的社区文化,促进人们之间互帮互助,从而使终末期患者及配偶得到帮助。

3.3 关注配偶夫妻关系的变化 配偶与病人之间的关系呈现出矛盾的状态:一方面在疾病面前,配偶与病人关系更亲密,共同应对疾病;另一方面面对病人离世后配偶需要独自一人开始新的生活, 配偶在照顾病人时又表现出与病人的疏离。 系统综述[30]显示, 病人与配偶之间的亲密关系有助于夫妻双方共同应对癌症带来的痛苦。 国内外学者通过干预病人与配偶,促进了癌症病人夫妇的沟通,为改善夫妻关系提供了可借鉴的经验;例如,Mowll 等[31]用尊严量表作为中介,由夫妻各自填写尊严量表,治疗师依据双方量表结果中的分歧进行沟通干预, 有针对性地促进彼此的情感表达, 改善了夫妻关系;Lewis 等[32]开发了“help her heal(助她痊愈)”乳腺癌患者配偶健康干预项目,聚焦于配偶与妻子的共情沟通,通过有效沟通促进了夫妻情感交流和关系调整; 中国学者李智等[33]对该项目进行文化调适后应用于中国显示出良好的效果。

3.4 研究不足和展望 本研究纳入的文献方法学质量评价结果表明,1 篇文献[9]为低偏倚风险,其他均为中度偏倚风险,文献整体质量不高;纳入的12篇 文 献 中 有7 篇[9-10,12,14,16,19-20]是 在 病 人 去 世 后 对 配偶进行访谈,可能由于事后反思,而不能完全反映配偶在照顾终末期病人时的体验。 但这些文献从一定程度上呈现了国内外关于临终病人配偶体验的研究结果,能够较真实的反映配偶的体验。

关注病人去世前配偶的体验, 有助于更好地为配偶提供支持,使其顺利度过居丧期[19]。 很多配偶在病人去世后体验到复杂性悲伤, 这与照顾病人的过程中的遗憾相关[6],而这些遗憾往往在病人去世后无法弥补。因此,有必要把对配偶的关注前移到病人在世的阶段, 未来需要有更多的研究在病人去世前关注配偶的体验, 并基于体验制定发挥配偶主观能动性的支持策略,从而缓解随之而来的丧偶之痛。