陀思妥耶夫斯基:在流刑中向死而生

2021-01-13李乃清

李乃清

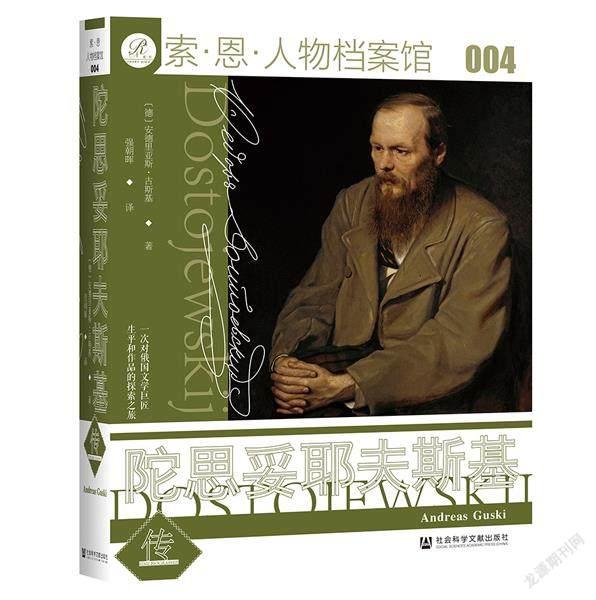

陀思妥耶夫斯基肖像,瓦西里·彼羅夫1872年拍摄,莫斯科特列季亚科夫画廊

2021年11月是陀思妥耶夫斯基诞辰200周年。俄罗斯白银时代的大诗人曼德尔施塔姆曾表示:写小说,至少得有托尔斯泰的地产,要么就得有陀思妥耶夫斯基的苦役。

1861年,40岁的陀思妥耶夫斯基,以自己的亲身经历为素材,创作发表了长篇纪实小说《死屋手记》。俄国思想家赫尔岑说,这部作品“以戴着镣铐的手为自己的难友画像,竟然将西伯利亚一座牢狱的风尚习俗,创作成米开朗琪罗式的壁画”,屠格涅夫更是把它比作但丁《神曲》的《地狱篇》。

《死屋手记》中,陀思妥耶夫斯基详尽描摹了苦役营的不堪景象:冬夜,拥挤狭窄的光板床上,身裹破洞羊皮袄、冻得缩成一团的囚犯;夏日,汗臭夹杂便桶的粪臭,在不通风的营房里凝滞淤积;跳蚤、虱子和臭虫,让人整夜睡不安生;寡淡的白菜汤里漂着蟑螂;囚犯的暴虐;狱卒的冷酷……人能想到的所有恶行:奸淫、酗酒、贿赂、偷盗、殴斗和谋杀,在这里一样不缺。

但对陀思妥耶夫斯基而言,苦役营中,比饥饿、病痛、屈辱更可怕的是,无法独处,不得写作。“这种漫长单调的生活对人的生理和道德都是一种摧残,它把我整个人都压垮了。”

从1849年末被捕到1859年重获自由,西伯利亚长达十年的流刑,成为陀思妥耶夫斯基人生的转折点。“那是一种难以言喻的无尽痛苦,因为每一小时、每一分钟都像石头一样压在我的灵魂上。”这段经历给他的精神世界打下激荡而疯狂的烙印,以致他后期的创作涌流着难以自已的躁郁、病态与痉挛。

但在1866年出版的小说《罪与罚》的结尾,陀思妥耶夫斯基却又借主人公拉斯柯尔尼科夫之口道出了心中某种奇特的感受,苦役确乎化作了令人期待的重生——“过去的这一切苦难又算得了什么?在这回归生活的第一阵欣喜中,一切,甚至包括他的罪行,他的被判刑,他的流放西伯利亚,所有这一切,在他的眼中似乎都是外来的、局外的事,他几乎要怀疑这一切是否真的发生过。”

“死屋”确如地狱,陀思妥耶夫斯基却不是旅人但丁,他不仅见证而且身受 “侮辱与损害”。“我不会永远在这里,而只是待上几年,我想重新把头枕在枕头上。”苦难没有锈蚀他的心灵。陀思妥耶夫斯基,从年轻的鹰,从山羊,从枣红马身上汲取力量,匍匐着,冲破“卡托加”(Kátorga,苦役营)的桎梏,直抵“人心的全部深度”,践行他在《死屋手记》中的宣言:“我们所有人的目的,就是自由,就是走出苦役营。”

1849年平安夜,晚上9点整,圣彼得堡彼得保罗要塞的教堂钟声敲响,一列由四辆敞篷雪橇组成的车队出了要塞大门,厚厚的积雪淹没了马蹄声。最前列的雪橇上坐着机要信使,后面三辆雪橇每辆由一名宪兵押送,上面分别是犯人杜罗夫、亚斯琴布斯基和陀思妥耶夫斯基。

雪橇车队先是驶向涅瓦大街,路旁圣诞树星星点点,一派祥和的节日气氛。接着,车队转头向东,穿过暗夜的城市、积雪的田野和森林,驶向拉多加湖畔的施吕瑟尔堡古要塞,那是去西伯利亚途中的第一处驿站,距圣彼得堡约十小时雪橇车程。之后,车队穿越大诺夫哥罗德、弗拉基米尔、雅罗斯拉夫尔、下诺夫哥罗德等城镇及俄罗斯位于欧洲部分的最东的省,直至乌拉尔山脉另一侧的托博尔斯克。

一行人在施吕瑟尔堡换上厚实冬衣,但因酷寒难耐,犯人们很快冻得僵硬,每次在驿站歇脚,火炉热茶都没法让他们暖和过来。“在彼尔姆那天夜里,气温低至零下40摄氏度……翻越乌拉尔山脉是最悲伤的时刻,马匹和雪橇陷在雪堆里,暴风雪肆虐……这里是欧洲边陲,前面就是西伯利亚,还有我们未知的命运,过去的一切都留在了身后——我心里一阵刺痛,不觉潸然泪下。”

西伯利亚的流刑,成了陀思妥耶夫斯基一生两世的分水岭。

回想1845年夏秋时分,随着普希金过世和果戈里搁笔,以处女作《穷人》一夜成名的陀思妥耶夫斯基,当时俨然成了俄国文学最大的希望。

这年11月16日,他在给哥哥米哈伊尔的信中骄傲地写道:“我认为,我的声望永远都不会超过现在。周围所有人都对我致以难以置信的敬意,对我个人怀有强烈的好奇心。我认识了很多上流社会人士,奥多耶夫斯基伯爵邀请我去府上拜访,索洛古柏公爵情绪失控地扯着我的头发,帕纳耶夫告诉他,一个天才诞生了,所有人都被踏在了脚底……别林斯基对我喜爱备至,无以复加。这些天屠格涅夫刚从巴黎回来……他第一刻便向我表示了好感,他对我的情谊之深,让别林斯基只能用一个理由解释:这是屠格涅夫爱上了我。”

这番话听上去有点像《钦差大臣》主人公的长篇独白,陀思妥耶夫斯基本人也意识到了自己的飘飘然,他在信尾附言中以愧疚的口吻补了一句:“我又读了一遍这封信,我发现:一,文风可憎;二,自命不凡。”

事实上,陀思妥耶夫斯基刚写成中篇小说《穷人》时并没信心,也不敢投稿。还是他的好友格里戈罗维奇把手稿拿去给了当时最有影响的文学评论杂志《现代》的出版人涅克拉索夫。交出手稿后,陀思妥耶夫斯基忐忑不安地上床睡觉了。他极其自卑,喃喃自语:“他们会嘲笑我的《穷人》。”

涅克拉索夫拿到手稿后,一直读到半夜,深受感动。凌晨4点,他拉上格里戈罗维奇敲开了陀思妥耶夫斯基的房门,把他从睡梦中叫醒,“他睡着了又有什么关系,这可比睡觉重要得多!”一阵拥抱亲吻,他们祝贺他写了部杰作。

“一个新的‘果戈里’诞生了!”涅克拉索夫拿着陀思妥耶夫斯基《穷人》的稿子去找别林斯基,进门就喊。别林斯基看见他的兴奋样,开玩笑道:“现在‘果戈里’同细菌一样多呢!”但未等读完稿子,别林斯基就比涅克拉索夫还激动,迫不及待地要见见陀思妥耶夫斯基,还为《穷人》写了评论。

处女作的成功給陀思妥耶夫斯基带来莫大荣耀,在文学贵族的簇拥下,他一下成了聚光灯下的明星。1845年11月,陀思妥耶夫斯基进入了帕纳耶夫夫妇的文学沙龙,这是当时俄国文人最喜欢的聚会场所,屠格涅夫和后来的托尔斯泰是那里的常客,此外还有左翼批评家车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫等人。阿芙多季娅·帕纳耶娃在回忆录中讲述了对这位客人的印象:“一眼就能看出,陀思妥耶夫斯基是个敏感和神经质的年轻人,他外貌清瘦,个子矮小,苍白的面色露出病容。他的灰色小眼睛总是不安地暼来暼去,没有血色的嘴唇紧张地抽搐着。”

陀思妥耶夫斯基的羞涩表现与女主人的魅力不无关系,但随着时间变化,最初的拘谨渐渐消失,初涉文坛的成功让他的虚荣心得到极大满足,他在众人面前的表现变得越来越傲慢,常以居高临下的态度评点同行作品,加上他举止缺乏修养,最终破坏了自己和朋友们之间的关系,屠格涅夫曾把他比作俄国文学这个鼻子上新长出的一颗粉刺。

uHNjjynJJ0Qbwo3WD0p8rA==四位彼得拉舍夫斯基小组成员:M·B·彼得拉舍夫斯基, N·A·斯佩什涅夫, S·F·杜罗夫, A·I·帕尔姆

“我拮据得只想上吊”、“我没钱还债,也没钱旅行,完全绝望了”,“我的脑子都裂开了。我再也找不到人借钱了。”陀思妥耶夫斯基的书信中,满是这样的抱怨,紧迫的金钱问题不断被提及。在好友、医生里森坎普眼中,陀思妥耶夫斯基是这样一种人,“你跟他在一起活得很开心,但他总是缺钱。”直至逝世前,这位大作家才真正摆脱债台高筑的困境。

《穷人》面世时,别林斯基的肯定让年轻的陀思妥耶夫斯基收获了名誉,同时也让他收获了大把卢布,但他挥霍无度,生活入不敷出。和1841年刚从工程兵学校毕业的那些日子一样,陀思妥耶夫斯基整日流连于圣彼得堡各种娱乐场所,从音乐厅到剧院,另外还有青楼。“敏儿、克莱尔和玛丽亚们个个漂亮得很,可也贵得出奇”,他在给哥哥的信中坦白道。对此,陀思妥耶夫斯基从不掩饰,屠格涅夫和别林斯基对他放荡纵欲的生活方式也明确表示出反感。

“如果你手里有两百银卢布……难道你不想拿它去投机吗?如果你把钱存起来,这些钱就会白白放在那里,没有任何用处。”青年时代的陀思妥耶夫斯基,还是纸牌和轮盘赌的狂热爱好者。他1840年代初涉文坛时,文学市场就像一桌庞大的轮盘赌,人人都想赚得盆满钵满,却随时有可能输得一文不剩。陀思妥耶夫斯基也想成为这股文学热潮的受益者,为此他总结出一条公式:“工作,冒险,赚钱。这便是力量之所在。”直至1849年12月22日凌晨,圣彼得堡谢苗诺夫校场,28岁的陀思妥耶夫斯基被架到白雪覆盖的行刑台上。

在人生的轮盘赌上,那一次,他差点输掉了自己的性命。

“俄国……需要在她的普通子民中唤醒一种人的尊严感,这么多世纪以来,这种尊严感失落在泥淖和粪肥中……在这个国家里,不仅没有对于一个人的生命、荣誉和财产的任何保障,而且连由警察维持的秩序都没有;这里有的只是由各种各样的行政窃贼和强盗组成的庞大团体机关。”

1849年,陀思妥耶夫斯基和“彼得拉舍夫斯基”小组成员一起被沙皇政府逮捕,他因在小组中朗读了别林斯基那封著名的反农奴制的《致果戈里的信》及其他“罪名”,被判处死刑。

法场当天,刽子手已举起了枪,但僵持了漫长的一分钟后,“行刑”命令迟迟没有下达。突然,喝令后退的鼓声响起,指挥官上来宣读了另一份判决书,宣布沙皇的免死令,改判流放西伯利亚。

陀思妥耶夫斯基当时正待被绑上行刑柱,听到这一消息后,“令人惊骇的恐惧”立刻被莫大的喜悦冲得烟消云散。“生命是一次馈赠……活着是福,每一分钟都能成为幸福的永恒……现在,我的生命改变了,我获得了新生。”

死刑赦免后的狂喜在情理之中,但在小组成员看来,“特赦令近乎是一种侮辱。这样以捉弄人为乐的做法,在他们心中唤起了满满的仇恨。”

陀思妥耶夫斯基不可能从未闪过这样的念头。二十多年后,他在长篇小说《白痴》中,借主人公梅什金公爵之口,描述了犯人临刑前最后一刻的感受:“彼时对他来说最难受的莫过于这样一个持续不断的念头:‘如果不死该多好哇!……那时我会把每分钟都变成一辈子……决不让光阴虚度!’他说,这个念头终于变成一股强烈的怨愤,以致他只希望快些被枪决。”梅什金公爵的结论是:“谁说人的天性忍受得了这种折磨而又不致发疯?为什么要这样侮弄人?……不,不能这样对待人。”

陀思妥耶夫斯基关注“被侮辱与被损害的人”,这与他自身的经历不无关联。假死刑事件后,10年流放生涯和苦役营毫无隐私的环境让他意识到,要保护自己人格不受损害多么困难。“在这种强制群居中,与人为敌成了常态。”偷窥或秘密监视因而成为陀氏作品中常见的情节。

此外,犯人对新人不乏猜忌和歧视,特别是像陀思妥耶夫斯基这种政治犯,无论他怎样努力摈弃社会偏见,可在平民犯人眼中,他永远被看作异类。“他们对我们的遭遇幸灾乐祸。如果允许的话,他们恨不能把我们生生吞掉。”

在与囚犯的朝夕相处中,陀思妥耶夫斯基对人性的复杂面有了更深的体悟,他甚至在狱中交到不少朋友:“我服苦役时,在强盗中最终发现一些真正的人,这里有深刻、坚强而美好的人物,污泥底下找到金子是多么可贵。”

外界生活中最重大的那些事件,无论多么具有悲剧性,在陀思妥耶夫斯基的生活中,其重要性可能都不及一件小事。流放西伯利亚途中,在托博尔斯克的最后一天,3位十二月党人的妻子向典狱长求情,与陀思妥耶夫斯基和杜罗夫安排了一次见面。“我们见到了这些崇高的受难者,她们自愿追随丈夫到西伯利亚。她们放弃了一切,地位、财富、家庭关系,牺牲了一切,为的是最高的道德责任,除了她们自己,没有什么能强迫她们承担这样的责任。她们清清白白,却在25年里承受了她们丈夫被判罚的一切。见面持续了一个小时。她们祝福我们进入新的生活,画着十字,送给我们一部《新约全书》——獄中唯一许可的书。四年苦役生活中,它就躺在我的枕下。我不时地阅读它,也读给别人听。我用它教一个罪犯识字。”

那本“不朽之书”伴随了陀思妥耶夫斯基一生,对信仰问题的探索成为他此后创作的核心。西伯利亚流刑期间,他忆起童年接受的东正教信仰,反思青年时对激进思想的迷恋……他将自己破碎,匍匐于地,谦卑主前。许多年后,他通过《罪与罚》中的拉斯柯尔尼科夫和《卡拉马佐夫兄弟》中的阿辽沙恣意狂放的情感宣泄,化解思想和心灵中积压的所有块垒:“他内心承载的一切都在顷刻间融化,眼泪止不住地淌了下来。”

《群魔》 手稿和手绘插图

陀思妥耶夫斯基出殡仪式,1881年1月31日,圣彼得堡

经过《罪与罚》、《白痴》、《群魔》对善恶纠缠、信仰冲突等主题的搭建,晚年陀思妥耶夫斯基最终抵达艺术的金字塔顶《卡拉马佐夫兄弟》。

“他虽然很痛苦,却还是含笑看着他们,慢慢地从扶手椅中撑起来,站到地上跪下,然后张开双臂匍匐下拜,仿佛在无比欣悦中吻着地面,念着祷文(如他自己所教的那样),安详而愉快地把灵魂交给了上帝。”陀思妥耶夫斯基借小说人物佐西马长老之口道出此生体悟:“不要惧怕权贵,不要惧怕强者,但要成为智者……独自一人的时候就祈祷。要养成趴下来亲吻大地的爱好……爱所有的人,爱世间万物……用你欢乐的眼泪濡湿土地,要爱你的眼泪。”

1859年夏末的那一天,下午5点,太阳高挂在天空。空气里到处是松脂、湿土、蘑菇和草莓的气味。那是俄罗斯的味道。乌拉尔山脉的一处山坡上,马车在小小的方尖碑前停下。碑上是两块黑底白字的路牌,一块写着“亚洲”,另一块写着“欧洲”。十年前,车上的旅人陀思妥耶夫斯基从这里经过:当时,这位戴着镣铐的囚犯冒着风雪严寒,驶向相反的方向。如今,这位重获自由的男人沿着边界另一块路标的指引,走向“欧洲”,走向他心目中的俄罗斯。

在他身后,是从塞米巴拉金斯克到叶卡捷琳堡的漫长旅途,是绵延数百公里的哈萨克草原,以及高温、沙尘和风暴;在他身后,是四年苦役和西伯利亚第七线列步兵团的五年半兵营生活;在他身后更遥远的地方,是他在文坛昙花一现的声望,还有曾经的青春……“我们下了车,”他在后来的信中写道,“我在胸前画了十字,承蒙主恩,让我终于抵达了这片应许之地。”

(参考书目:《人不单靠面包活着:陀思妥耶夫斯基书信选》;《陀思妥耶夫斯基传》,[德]安德里亚斯·古斯基;《陀思妥耶夫斯基》,[美]约瑟夫·弗兰克;《同时代人回忆陀思妥耶夫斯基》;《关于陀思妥耶夫斯基的六次讲座》;《俄罗斯文学讲稿》等)