玉璧底碗的年代特征

2021-01-13郝红星

郝红星

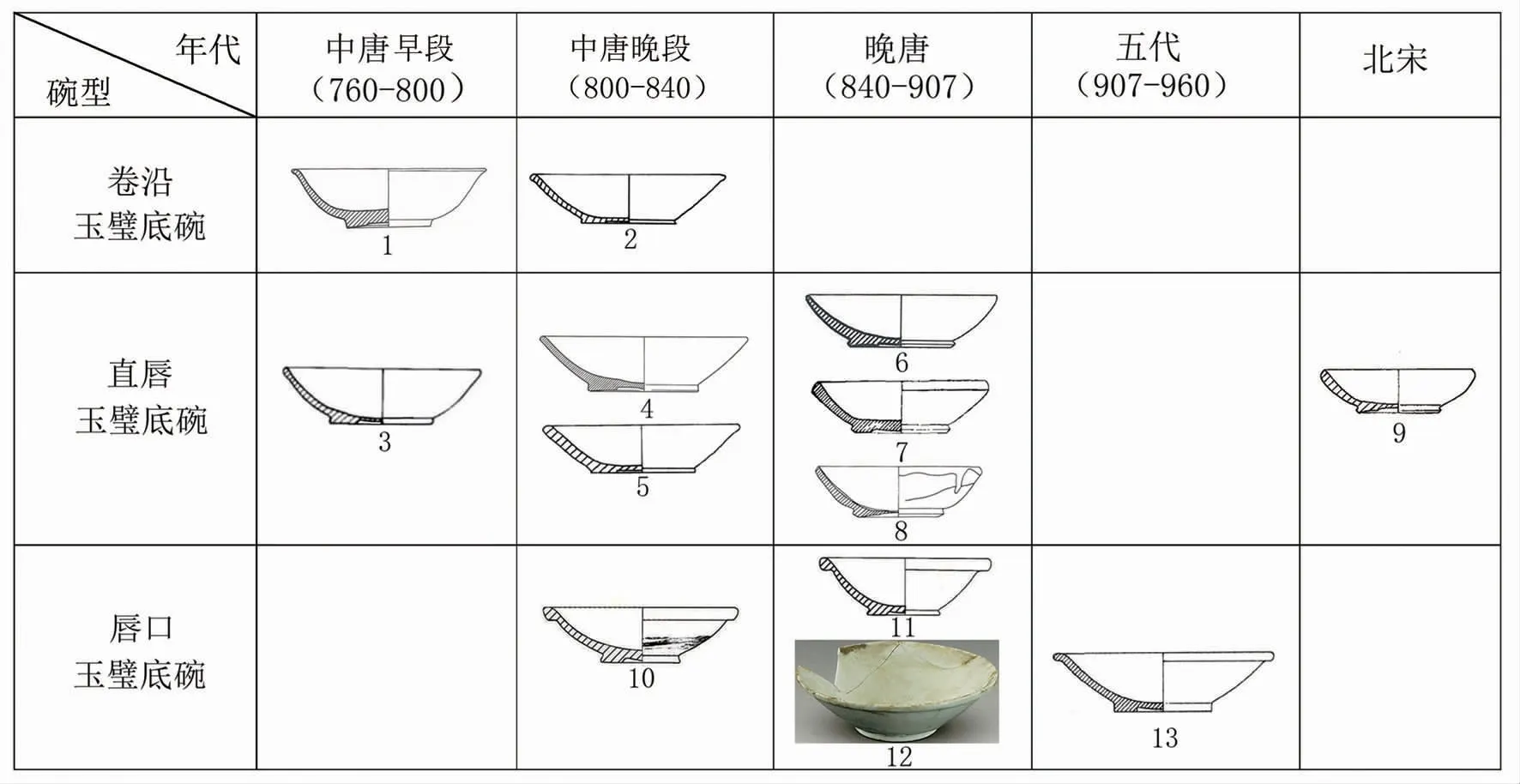

玉璧底碗是唐代最常见之碗, 其基本特征是圈足不高,圈足底面较宽,圈足内径较小,视之宛如玉璧,故称玉璧底碗。它自中唐出现以后,一直使用到北宋早中期之际,其间口沿及圈足底面多次发生变化,先后出现卷沿玉璧底碗、直唇玉璧底碗、唇口玉璧底碗三种样式。

卷沿玉璧底碗 最早在偃师杏园郑洵墓(778 年)[1]128中见到。 敞口,小卷沿,圆唇,浅弧腹,内底凸起,圈足底面外高内低。 内外壁施豆青釉。 口径14.4 厘米,底径6.2 厘米,高4.3 厘米。 (图1-1)巩义司马进墓(公元832 年)[2]所见的卷沿玉璧底碗,卷沿接近消失,内壁有四条凸棱。 敞口,窄卷沿,圆唇,浅弧腹稍直,内底近平,圈足底面平。内外壁施白釉。口径14.6 厘米,足径7.2 厘米,高3.9 厘米。(图1-2)这两个碗之间可能有缺环。

直唇玉璧底碗 唇在腹壁末端, 厚度与腹壁相同。郑州孙和墓(公元796 年)[3]最早见到这种玉璧底碗,口内敛,圆唇,唇下略有凹陷,浅弧腹,内底圜,圈足底面平。 内外壁施白釉。 口径14.5 厘米,足径7.5 厘米,高4.3 厘米。 (图1-3)三门峡印染厂M36(公元809 年)[4]也出土数件,敞口,方圆唇,浅弧腹,内底下凹,圈足面外高内低。内外壁施青白釉。口径15.2 厘米,足径8 厘米,高4 厘米。 (图1-4)巩义司马进墓出土一件内壁有四条凸棱的玉璧底碗,敞口,圆唇,浅弧腹,内底平,圈足底面平。 内外壁施白釉。 口径14.6 厘米,足径7.4 厘米,高3.9 厘米。 (图1-5)杏园李郃墓(公元843 年)[1]201玉璧底碗,敞口,圆唇,浅弧腹,内底圜,圈足底面平。内外壁施白釉。 口径13.9 厘米,足径7.4 厘米,高3.7 厘米。(图1-6)杏园李郁墓(公元843 年)[5]出土一种直径稍小的玉璧底碗,敞口,方唇,浅弧腹,内底平,圈足底平。内外壁施白釉。口径11.9 厘米,高3.6 厘米。 (图1-7)荥阳卢珰墓(公元867 年)出现釉下有化妆土的玉璧底碗,敞口,方唇,浅弧腹,内底圜,圈足底面内外高差较大。 内外壁施透明釉,外壁施釉不及底。 口径12.3 厘米,足径6.3 厘米,高4 厘米。 (图1-8)郑州南阳路北宋M8[6]仍能见到这种碗。 敞口,方圆唇,浅弧腹,内底圜,圈足底面外高内低。 内外壁施豆青釉。 口径11.6 厘米,高3.4 厘米。 (图1-9)墓葬出有祥符元宝,年代约在1016 年前后。

唇口玉璧底碗 指唇在碗沿外侧, 犹如人的嘴唇。安阳郭燧墓(公元828 年)[7]最早见到这种碗。唇口,浅弧腹,内底圜,圈足底面平。内外壁施白釉。 直径14.2 厘米, 足径5.7 厘米,高3.9厘米。(图1-10)安阳卢隐夫人墓(公元894年)[7]也出这种碗,内外壁施白釉。口径12.7 厘米,足径5.3 厘米,高4.2 厘米。(图1-11)扶风法门寺地宫(公元874 年)[8]出土一种近直壁的唇口碗,内外壁施白釉。 口径14.6 厘米,高4.4 厘米。 (图1-12)荥阳薛村M68[9]亦出土这样的碗,器形稍大,内底圜,圈足底面平。 内外壁施化妆土、白釉。 口径16.3 厘米,足径7.1 厘米,高4.2厘米。根据墓中所出小骑马俑的特征,判断年代为唐末或五代。 (图1-13)

从以上列表可以看出, 卷沿玉璧底碗在中唐出现,消失得也快。直唇玉璧底碗也在中唐出现,使用时间较长, 甚至在北宋仍有使用。 唇口玉璧底碗,在中唐末出现,一直使用到唐末,碗壁渐直,个别碗出现在五代也不足为奇。 有唐一代玉璧底碗的变化可以说是丰富多彩,明晰这些变化过程, 对于中晚唐墓葬的年代判断会有所裨益。

图1 玉璧底碗的演变过程