转基因抗除草剂大豆对大豆田节肢动物及杂草多样性的影响

2021-01-12陈彦君刘来盘

陈彦君, 刘来盘, 关 潇, 刘 标,*

(1. 中国环境科学研究院, 北京 100012; 2. 生态环境部南京环境科学研究所, 南京 210042;3. 海南大学热带作物学院, 海口 570228)

2019年是转基因作物商业化种植的第24年。2018年国际农业生物技术应用服务组织(International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA)报告显示,全球26个国家种植了1.917亿公顷转基因作物,与2017年相比增幅为1%,较1996年增长了约113倍;2018年全球种植面积相对较大的转基因作物主要是大豆、玉米、棉花和油菜,其中转基因大豆的种植面积最大,占全球转基因作物种植总面积的50%,应用率为78%;抗除草剂、抗虫和复合性状是全球转基因作物的主要目标性状,1997-2018年种植面积最大的为抗除草剂转基因作物,其2018年的种植面积占转基因作物种植总面积的46%(国际农业生物技术应用服务组织, 2019)。

随着生物技术的快速发展,转基因作物潜在的生态风险越来越值得关注(Gilbert, 2013)。但目前由于对科学认知的局限性、生态系统的复杂性、生物技术的新颖性和部分领域的未知性,转基因作物种植是否会带来环境安全问题,尤其是对生物多样性的影响,尚未得出明确结论(刘华锋和沈海滨, 2013)。部分研究表明,转基因作物种植对根际土壤微生物、昆虫、杂草等的群落结构与组成无显著影响(Leeetal., 2017; 尹俊琦等, 2017; 刘来盘等, 2019);但也有研究认为其种植会影响田间生物多样性(Turrinietal., 2015; 姜文虎等, 2018)。这表明,转基因作物对生物多样性的影响因受体、外源基因等的差异而有所不同,对其的安全评价应遵循“个案原则”(刘标等, 2016)。

大豆作为全球种植面积最大的油料作物,占据了油料总产量的50%以上。随着对大豆需求的日益增长,转基因大豆因成本低、产量大,成为全球大豆的主要来源,带来了显著的社会经济效益(谭巍巍等, 2019)。g10-epsps基因因其对除草剂的优良抗性已逐渐应用于大豆、棉花、玉米等作物,转g10-epsps基因抗除草剂大豆ZUTS-33是我国自主研发、具有知识产权的新型转基因大豆材料,对我国转基因作物发展具有深远意义。但因其目前仍处于田间释放阶段,针对环境安全方面的研究较为有限,其是否会对田间生物多样性产生影响仍未得到明确结论。本研究以转g10-epsps基因抗除草剂大豆ZUTS-33为研究对象,重点探讨其种植对田间节肢动物、杂草多样性的影响,以期为其生态安全评价提供数据支撑和理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于安徽省农业科学院岗集生态农业试验示范基地(31°57′49″N, 117°12′28″E),实验材料为转g10-epsps基因耐除草剂大豆ZUTS-33(浙江大学提供)、受体华春3号(HC-3)、本地主栽大豆品种中黄13(ZH-13)。

实验采取随机区组设计,共种植4种处理大豆品种,分别为喷施清水的ZUTS-33, HC-3和ZH-13,以及喷施目标除草剂的转基因大豆ZUTS-33;每处理4次重复,每个小区150 m2(10 m×15 m),小区间设置1 m宽空白隔离带,于2019年6月初播种,采用双粒穴播,株距0.2 m,行距0.5 m。于2019年7月20日对需喷目标除草剂处理的小区喷施草甘膦除草剂农达(Roundup),施用剂量为3 000 mL/hm2。其他3种处理均不喷施除草剂、不进行人工除草。根据《农业转基因生物安全管理通用要求试验基地》要求,本次转基因大豆种植符合监管部门要求的隔离距离且隔离距离内无野生近缘种,同时符合要求的其他相关规定。

1.2 样品采集

1.2.1田间节肢动物调查:从大豆出苗到成熟,即2019年6月11日-9月10日,采用直接观察法,每7 d调查一次(具体调查时间可根据天气情况做适当调整),共调查13次。调查采用五点法,避开道路等影响因素,每点调查20株,记载田间节肢动物的种类和数量。

1.2.2田间杂草调查:每小区按照五点采样法选取5个1 m×1 m样方(避开节肢动物调查选取的点),在喷施除草剂前(7月10日)调查1次、喷施除草剂后调查3次(7月30日、8月5日、8月27日),记录各样方杂草种类和植株数量。

1.3 数据分析

统计分析各个调查时期节肢动物与杂草群落的结构与组成,计算其群落丰富度指数、多样性指数、优势集中性指数、均匀度指数。丰富度指数:Dmg=(S-1)/lnN;香农指数:H=-∑PilnPi;辛普森指数:D=1-∑Pi2;优势集中性指数:C=∑(Ni/N)2;均匀度指数:J=H/lnS。式中,S为物种数,Pi=Ni/N,Ni为第i个物种的个体数,N为总个体数(Krebs, 1999)。

利用Excel 2010进行数据整理,利用SPSS 16.0软件对实验数据进行统计分析。使用Duncan氏复极差检验进行多重比较。

2 结果

2.1 转g10-epsps基因抗除草剂大豆ZUTS-33对田间节肢动物的影响

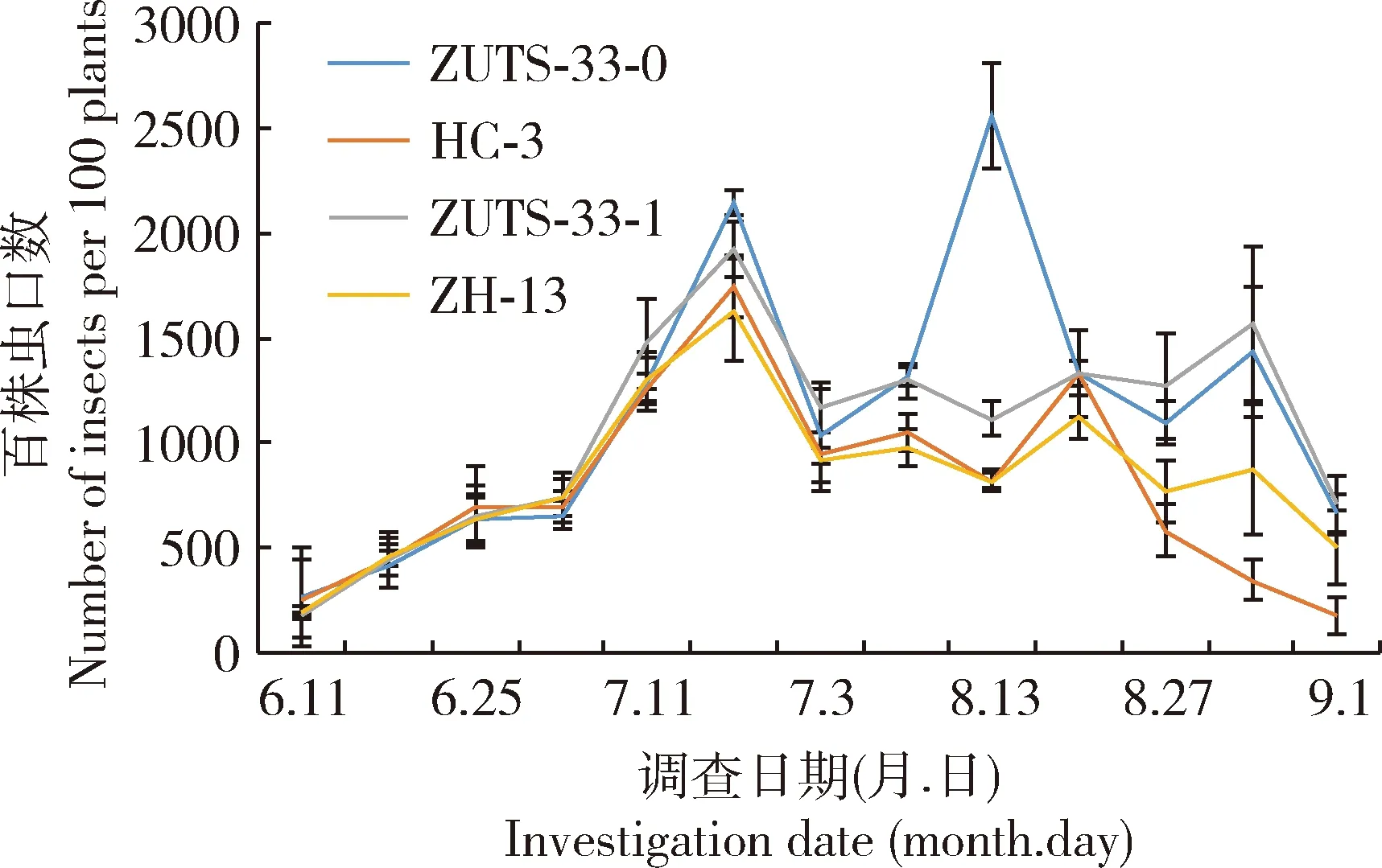

图1 2019年大豆田节肢动物数量(安徽合肥)

2.1.1对田间节肢动物多样性的影响:2019年6-9月,13次调查安徽合肥大豆田节肢动物数量(百株虫口数)的统计结果显示(图1),大豆生长的前期至中期(6月11日-8月20日),喷施清水的转基因抗除草剂大豆ZUTS-33、受体大豆HC-3和本地主栽大豆ZH-13以及喷施除草剂的ZUTS-33上的百株虫口数变化趋势较为一致,仅8月13日喷施清水的ZUTS-33上百株虫口数显著高于其他3种处理(P<0.05);大豆生长后期的3次(8月27日、9月3日和9月10日)调查结果显示,4种处理间百株虫口数存在一定差异,喷施清水和除草剂的ZUTS-33上百株虫口数高于喷施清水的HC-3与ZH-13上的,这与不同品种生长周期的差异有关。

比较不同调查时期4种处理间田间节肢动物的多样性指数(图2),发现各指标均表现为在大豆生长的前期、中期4种处理间差异不显著(P>0.05)。从丰富度指数(图2: A)来看,仅9月3日调查结果显示4种处理间存在差异,表现为喷施清水的ZUTS-33与喷施除草剂的ZUTS-33和喷施清水的ZH-13之间差异不显著(P>0.05),但显著高于喷施清水的HC-3(P<0.05),喷施清水的HC-3、喷施除草剂的ZUTS-33和喷施清水的ZH-13间差异不显著(P>0.05)。香农指数分析(图2: B)显示,13次调查4种处理间差异均不显著(P>0.05)。辛普森指数分析(图2: C)显示,仅8月13日、9月3日、9月10日3次调查4种处理间存在显著差异,8月13日表现为喷施清水的ZUTS-33显著低于其他3种处理;9月3日表现为喷施清水的HC-3显著低于其他3种处理(P<0.05);9月10日则表现为喷施清水的ZUTS-33的辛普森指数与喷施除草剂的ZUTS-33和喷施清水的ZH-13间差异不显著(P>0.05),但显著高于喷施清水的HC-3(P<0.05),喷施清水的HC-3、喷施除草剂的ZUTS-33和喷施清水的ZH-13三者间差异不显著(P>0.05)。优势集中性指数分析(图2: D)显示,仅8月13日、9月3日、9月10日3次调查4种处理间存在显著差异(P<0.05),8月13日表现为喷施清水的ZUTS-33与喷施除草剂的ZUTS-33间差异不显著(P>0.05),但显著高于喷施清水的HC-3和ZH-13(P<0.05);9月3日表现为喷施清水的ZUTS-33与喷施除草剂的ZUTS-33和喷施清水的ZH-13三者间差异均不显著(P>0.05),但三者均显著低于喷施清水的HC-3(P<0.05);9月10日则表现为喷施清水的ZUTS-33与喷施除草剂的ZUTS-33和喷施清水的ZH-13间差异不显著(P>0.05),但显著低于喷施清水的HC-3(P<0.05),喷施清水的HC-3、喷施除草剂的ZUTS-33和喷施清水的ZH-13三者间差异不显著(P>0.05)。均匀度指数分析(图2: E)显示,8月13日、8月20日2次调查4种处理间存在显著差异(P<0.05),8月13日表现喷施清水的ZUTS-33显著低于喷施清水的HC-3、喷施除草剂的ZUTS-33和喷施清水的ZH-13(P<0.05);8月20日表现为喷施清水的ZUTS-33与喷施除草剂的ZUTS-33和喷施清水的ZH-13间差异不显著(P>0.05),但这3种处理的均匀度指数均显著低于喷施清水的HC-3。从整体上看,转g10-epsps基因耐除草剂大豆ZUTS-33的种植对田间节肢动物各生态指标无显著影响,生长后期存在一定差异可能与不同品种大豆生长周期的差异有关。

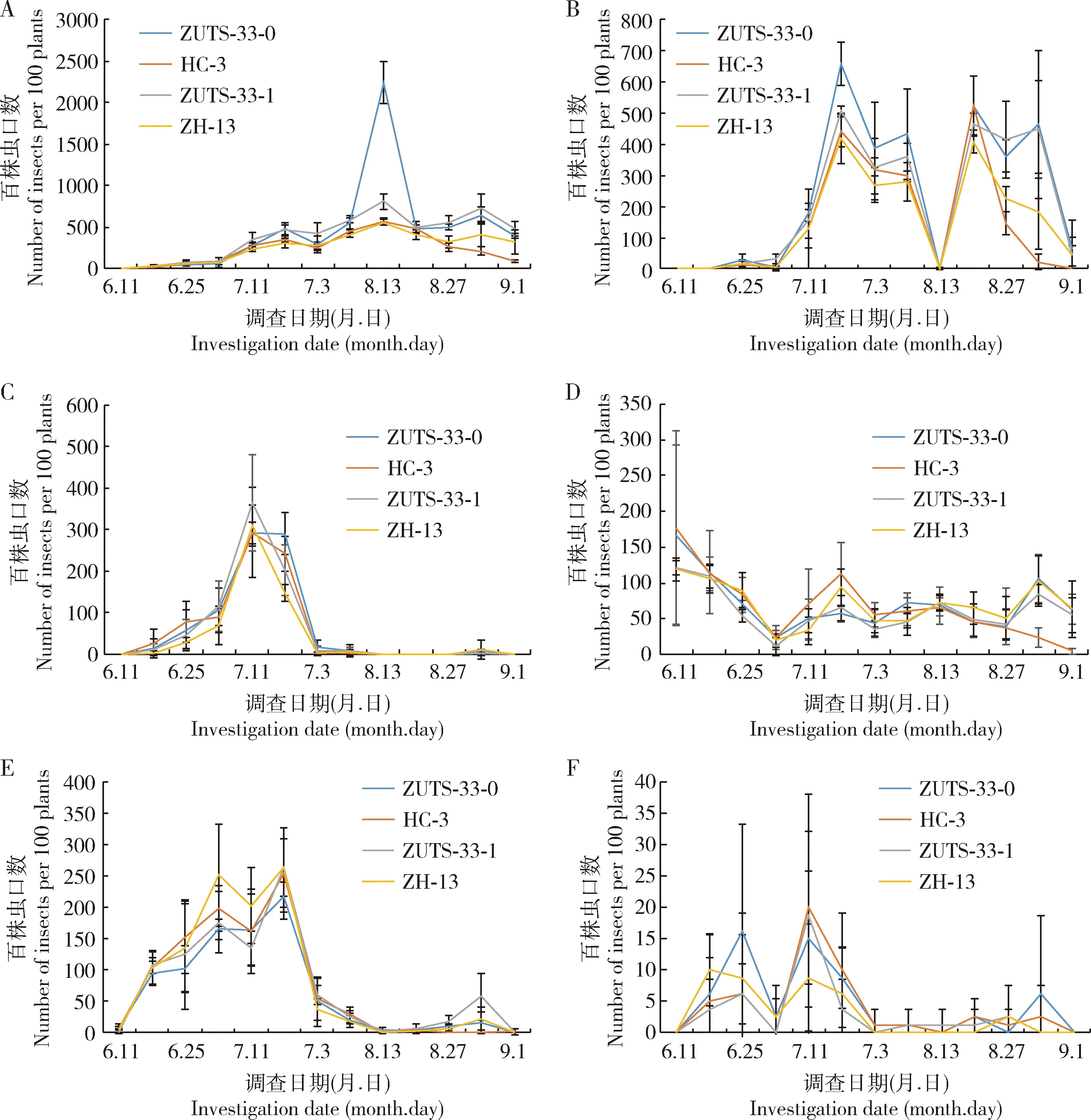

2.1.2对田间害虫和天敌的影响:对大豆田粉虱(Aleyrodidae)、蚜虫(Aphidoidea)、蓟马(Thripidae)、叶甲(Chrysomelidae)、叶蝉(Cicadellidae)和棉铃虫Helicoverpaarmigera6类害虫数量进行统计分析,调查期间这6类害虫的变化趋势较为一致(图3)。粉虱数量呈现先上升后期逐渐稳定的趋势,8月13日喷施清水的ZUTS-33处理粉虱数量高于其他3种处理,8月27日开始不同处理间存在一定差异,喷施清水和除草剂的ZUTS-33均高于喷施清水的HC-3与ZH-13上的(图3: A);蚜虫的发生高峰出现在7月23日、8月20日左右,4种处理变化趋势较为一致,8月27开始不同处理间存在一定差异,喷施清水和除草剂的ZUTS-33均显著高于喷施清水的HC-3与ZH-13(P<0.05)(图3: B);蓟马表现为先上升后降低的趋势,发生高峰出现在7月11日左右(图3: C);叶甲数量在整个生育期较为稳定,9月3日、9月10日两次调查结果显示喷施清水的HC-3的叶甲数量显著低于其他3种处理(图3: D);叶蝉表现为先上升后降低的趋势,7月数量相对较多(图3: E);棉铃虫数量在整个生育期数量相对较少,各次调查均在20头/百株以内(图3: F)。

图2 2019年大豆田节肢动物生物多样性指数(安徽合肥)

图3 2019年大豆田6类害虫种群动态(安徽合肥)

对大豆田蜘蛛(Araneida)、瓢虫(Coccinellidae)、草蛉(Chrysopidae)、花蝽(Anthocoridae)、盲蝽(Miridae)和造桥虫Anomisflava6类天敌数量进行统计分析,调查期间这6类天敌的变化趋势较为一致(图4)。蜘蛛、瓢虫和花蝽数量呈现先上升后降低的趋势,蜘蛛发生高峰在7月23日左右,瓢虫表现为7月末至8月中数量相对较大,花蝽发生高峰在6月末至7月初;草蛉呈现“升高-降低-升高-降低”的趋势,7月中与8月末数量相对较大;盲蝽与造桥虫数量较少,各处理均在15头/百株以内。

2.2 转g10-epsps基因抗除草剂大豆ZUTS-33对田间杂草的影响

2.2.1对田间杂草密度的影响:喷施除草剂前(7月10日)的调查结果显示,4种处理的田间杂草密度差异均不显著(P>0.05);7月30日、8月5日和8月27日的调查结果则表现为喷施除草剂的ZUTS-33田间杂草密度显著低于喷施清水的ZUTS-33, HC-3和ZH-13(P<0.05),且该3次调查中4种处理大豆田杂草密度均低于7月10日的调查结果(图5)。

2.2.2对田间杂草物种组成的影响:不同处理大豆田杂草发生种类有8科10种(表1和表2)。喷施除草剂前(7月10日)的调查结果显示,4种处理间除莲子草和牵牛存在一定差异外,田间其他种类杂草的植株数量差异均不显著(P>0.05);7月30日、8月5日、8月27日3次调查均显示,喷施除草剂的ZUTS-33田间各类杂草数量均显著低于其他3个喷施清水的处理(P<0.05),且3个喷施清水的处理间整体上差异不显著(P>0.05),表明转g10-epsps基因抗除草剂大豆ZUTS-33的种植对田间杂草数量无显著影响,但喷施除草剂对田间杂草的控制效果显著。

2.2.3大豆田杂草群落特征:对各处理大豆田杂草群落各多样性指数进行分析(图6),丰富度指数显示,7月10日与7月30日的调查结果均为4种处理间差异不显著(P>0.05);8月5日则表现为喷施除草剂的ZUTS-33的丰富度指数显著低于喷施清水的HC-3和ZH-13(P<0.05),但与喷施清水的ZUTS-33间差异不显著(P>0.05);8月27日的调查结果表现为喷施除草剂的ZUTS-33的丰富度指数显著低于喷施清水的3种处理(P<0.05)。香农指数分析结果显示,7月10日的调查结果为4种处理间差异均不显著(P>0.05);7月30日的调查则表现为喷施清水的ZUTS-33与HC-3和ZH-13间差异不显著(P>0.05),喷施除草剂的ZUTS-33的香农指数显著低于喷施清水的3种处理(P<0.05)。8月5日、8月27日的调查结果均表现为喷施清水的3种处理间香农指数差异不显著(P>0.05),但喷施除草剂的ZUTS-33的香农指数显著低于其他3种处理(P<0.05)。辛普森指数分析结果显示,7月10日的调查结果为4种处理差异间均不显著(P>0.05);7月30日、8月5日、8月27日的调查则表现为喷施清水的ZUTS-33与HC-3和ZH-13间差异不显著(P>0.05),但喷施除草剂的ZUTS-33与喷施清水的3种处理间差异显著(P<0.05)。均匀度指数分析结果显示,7月10日的调查结果为4种处理间差异均不显著(P>0.05);7月30日、8月5日、8月27日均表现为喷施清水的ZUTS-33与HC-3和ZH-13间差异不显著(P>0.05),但喷施除草剂的ZUTS-33与其他处理间存在显著差异(P<0.05)。分析结果表明,抗除草剂大豆ZUTS-33的种植对田间杂草各多样性指数无显著影响,但后期喷施除草剂会对其产生一定影响。

3 讨论

节肢动物是生态系统的重要组成部分, 处于食物链中的关键位置,在维持农田生态系统正常功能上发挥着重要作用(戈峰等, 2014; 王尚等, 2014),其多样性可体现生物与生物、生物与环境之间的相互关系,被视为是评价转基因作物生态风险的重要指标。本研究重点分析了转g10-epsps基因抗除草剂大豆ZUTS-33对田间节肢动物的影响,从调查结果上来看,各处理间大豆生长前期至中后期田间百株虫口数及各生态指标间差异不显著(P>0.05)(图1),后期出现差异的主要原因可能是不同品种大豆生长周期有所不同,HC-3与ZH-13生长周期相对较短,完熟期出现较早,导致调查后期其田间节肢动物种类、数量出现不同程度的下降;其次,除草剂的施用会使田间与杂草关系紧密的节肢动物数量出现一定的波动(Cerdeiraetal., 2007),喷施除草剂的处理在后期喷施农达后杂草的减少使田间节肢动物发生了一定变化。本研究得出的转基因抗除草剂大豆的种植对田间节肢动物影响不显著的结论与前人报道较为一致。已有研究表明,转基因大豆(李凡等, 2013)、玉米(何浩鹏等, 2018; 张洵铭等, 2018; 任梦云等, 2019)等的种植对田间节肢动物多样性的影响不显著,转基因作物的种植对农业生态系统不存在潜在风险(康岭生等, 2014)。陈伟等(2019)对抗草甘膦转基因大豆SHZD32-01的研究发现其对田间主要节肢动物数量、群落特征无显著影响;Buckelew (2000)研究发现,与对照相比,抗除草剂大豆田叶甲和马铃薯叶蝉的数量未出现显著变化;Mcpherson等(2003)亦认为转基因抗除草剂大豆田节肢动物丰度与常规大豆相比无显著差异;Marques等(2018)发现与非转基因大豆相比,转基因大豆DAS-81419-2对田间非靶标昆虫多样性无显著影响。但是也有研究得出了不同的结论,认为转基因抗虫作物的种植会在一定程度上造成田间天敌昆虫数量的下降及非靶标昆虫数量的上升(刘清松等, 2014);部分研究认为转基因抗虫作物可能影响田间节肢动物群落的丰富度和多样性,从而提高生态系统稳定性(Bhattietal., 2005; Bitzeretal., 2005)。

表1 2019年大豆田发生杂草种类(安徽合肥)

从本研究的结果来看,无论是田间杂草密度还是各生态学指标,转g10-epsps基因抗除草剂大豆ZUTS-33的种植并未对其产生显著影响(P>0.05)(图5; 表2),这与已有的部分研究结果较为一致。刘来盘等(2019)研究发现,转g10-epsps基因耐除草剂大豆田杂草多样性与受体大豆差异不显著;陈伟等(2019)指出,与受体中豆32相比,抗草甘膦转基因大豆SHZD32-01种植1年后对田间杂草多样性无显著影响;张卓(2011)研究发现抗草甘磷转基因大豆AG5601、呼交03-263、呼交06-698的种植对田间杂草密度、均度、频率、丰富度均未产生显著影响;赵思楠(2016)研究发现转G10evo-epsps基因和cry1Ab/cry2Aj融合基因抗虫耐草甘膦玉米双抗12-6田间杂草种类、密度等均与对照无明显差异,即双抗12-6对田间杂草多样性无显著影响。但Bohan等(2005)研究发现,抗草甘膦油菜的种植使田间单子叶、双子叶杂草比例发生了变化;也有研究认为转基因作物的竞争优势抢占生存空间,可能产生“化感”作用以抑制杂草生长(Inderjit and Keating, 1999)。

本研究得出,喷施草甘膦除草剂农达后对大豆田杂草的控制效果较为明显,同时对杂草丰富度、多样性等生态学指标产生了一定的影响(图6)。已有研究表明应用草甘膦对转基因大豆杂草防除效果明显(陈银竹等, 2018);Shaner (2000)研究指出,喷施草甘膦会造成田间杂草群落结构的改变,使苋、藜等杂草的发生频繁增加。

表2 2019年大豆田杂草物种数量调查结果(安徽合肥)

图6 2019年大豆田杂草群落各生物多样性指数(安徽合肥)

关于转基因作物对生物多样性影响的研究结果之所以存在差异,与转基因作物本身受体的类型、导入的外源基因、选择的评价指标以及研究方法等密切相关,在接下来的研究中,需遵循个案原则(刘标等, 2016),扩大研究范围,运用长期定位观测模式,进行更深入的分析,注重监测转基因作物对土壤生态系统的生态蠕变效应的有效性和及时性,明确其影响机制、强度及持续效应,更加科学、系统、准确地进行转基因作物的生态安全评价,以得到更加明确的结论。