间隙与持续性蓝光照射治疗新生儿黄疸的效果对比分析

2021-01-12刘帆

刘帆

(新疆库尔勒市妇幼保健院,新疆 库尔勒)

0 引言

黄疸在新生儿中较为常见,且分为生理性黄疸和病理性黄疸。该病的发生原因主要是新生儿的肝脏功能尚未发育完善,胆红素出现异常的代谢,血中的胆红素浓度出现升高现象,从而引发疾病。一旦发病后应及时进行对症处理,若不能进行及时的处理将会引发胆红素脑病,对新生儿的神经系统造成损伤,严重的会出现昏迷的状态,甚至引发中枢性呼吸衰竭,导致新生儿死亡。因此,一旦发现新生儿黄疸应及时进行治疗。目前临床上对于新生儿黄疸常给予蓝光照射治疗,成为治疗新生儿黄疸的有效手段[1,2]。在蓝光照射治疗中包括持续性蓝光照射治疗与间隙蓝光照射。为了进一步对比两种照射方法的治疗情况,选取了2019年2月至2020年2月收治过的48例新生儿黄疸作为观察对象,采取分组对照的方式进行深入分析,得出间隙蓝光照射效果同于持续性蓝光照射,但在照射治疗的过程中副作用较少。此研究充分证实了以上结论。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将本院2019年2月至2020年2月收治过的48例新生儿黄疸患儿作为观察对象,均符合新生儿黄疸的诊断标准。48例患儿中包括男婴28例,女婴20例,最长出生时间为11d,最短出生日期为3d,最大体质量为3.5kg,最小体质量为2.2kg。将所有患儿按照随机的方法进行分组,其中的24例纳入到对照组中,包括男婴13例,女婴11例,另外的24例纳入到观察组中,包括男婴11例,女婴13例。两组患儿的一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),能够进行后续的对比研究。

1.2 方法

两组患儿均给予补液处理,同时采取蓝光照射治疗。在照射治疗中要对患儿的眼部、会阴部进行有效的保护,将患儿放置到蓝光箱中,设置波长为425-475nm,光箱的温度设置为30℃。其中对照组采取持续性蓝光照射,照射的时间为12-16h,连续照射3d[3]。而观察组患儿则采取的是间隙蓝光照射的方法,4h/次,中间间隙2h,3-4次/d,共连续照射3d。

1.3 观察指标及疗效判定

对两组治疗效果、照射治疗过程中的副反应、患儿家属满意度进行对比观察。根据患儿的恢复情况将疗效分为三个等级:若患儿全身的皮肤及黏膜黄染在进行光照治疗后基本消失,没有其他临床症状出现,对其血清总胆红素进行测定得出结果降至到正常的范围值,则将疗效判定为显效。若患儿经过治疗后全身的皮肤及黏膜黄染有了很显著的减轻,对血清总胆红素进行测定得出的结果与治疗前相比有了明显的降低,与标准的正常值仍存在一定的差距,则将疗效判定为有效。若经过治疗后患儿的全身皮肤、黏膜黄染表现、血清总胆红素值没有发生任何的改变,甚至有的患儿病情会逐渐严重,则将疗效判定为无效[4]。副反应包括发热、腹泻、其他。患儿家属满意情况分为非常满意、一般满意、不满意,满意度为非常满意率与一般满意率之和。

1.4 统计学方法

所得出的数据均使用SPSS15.0软件进行统计学分析,涉及的计数资料采用(%)表示,并进行χ2检验,组间差异有统计学意义则使用P<0.05表示。

2 结果

2.1 两组治疗效果比较

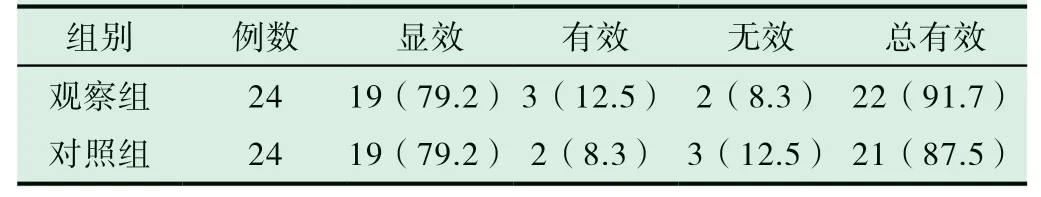

观察组总有效率与对照组比较差异并无统计学意义(P>0.05),具体数据见表1。

表1 两组治疗效果比较[n(%)]

2.2 两组副反应发生情况比较

观察组中有1例患儿出现发热,1例出现腹泻,未经特殊处理反应自行消失,发生率为8.3%,对照组中有2例患儿出现发热,2例出现腹泻,1例为其他反应,发生率为20.8%,观察组的副反应发生率明显低于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。具体见表2。

表2 两组副反应发生情况比较[n(%)]

2.3 两组患儿家属满意度比较

观察组患儿家属满意度明显高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患儿家属满意度比较[n(%)]

3 讨论

近年来,在新生儿中出现黄疸的情况较多,若不及时进行有效的处理将会影响新生儿的正常发育,对健康造成不良影响。目前,对于黄疸大多采取蓝光照射治疗。该治疗方法的原理为通过发射出波长在400-480nm之间的光线,将IXaZ型胆红素转化成IXaE型胆红素,后者通过胃肠及尿液等途径容易排泄,本质就是提高胆红素的代谢速度,从而起到治疗效果[5,6]。

蓝光照射治疗分为持续性蓝光照射与间隙蓝光照射,持续性蓝光照射能够有效地促进胆红素的代谢,收到一定的治疗效果。但在治疗的过程中患儿容易出现发热、腹泻等不良反应,同时在持续性的照射中光照不能对深部的胆红素起到作用,长时间的照射使得患儿出现不依从的状况。相比而言,间隙光照治疗则更优于持续性光照治疗,也是当前临床上推荐的治疗方法。人体在经蓝光照射后产生的某些代谢物质主要通过消化系统排泄,短时、多次光照能够减少代谢物质的产生,可减轻对肠壁的刺激,进而更好地预防腹泻的发生[7,8]。

本次研究结果得出,使用间隙光照治疗的观察组与采取持续性光照治疗的对照组,在总有效率上比较差异并无统计学意义,证明了两种方法对于新生儿黄疸均有效。但单纯从治疗过程中患儿副反应上看,观察组出现发热、腹泻的情况较少,副反应发生率仅为8.3%,而对照组中出现发热、腹泻及其他的情况较多,副反应发生率达到了20.8%,两组间差异比较具有统计学意义(P<0.05),同时患儿家属满意度观察组更高。这一结果证实了,对于新生儿黄疸采取间隙蓝光照射治疗更安全,让患儿在较为舒适的状态下进行光照治疗[9]。

综上所述,对于新生儿黄疸患儿给予间隙蓝光照射治疗效果与持续性蓝光照射治疗相比无明显的差异,前者的副反应发生率更低,安全性更高,在临床上成为新生儿黄疸的首选治疗措施[10]。