路径创造与制度企业家:基于中国故事的分析

2021-01-11罗影汪毅霖

罗影 汪毅霖

关键词 路径依赖 路径创造 制度企业家

〔中图分类号〕F019.5;F120.3 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2021)12-0109-11

“路径创造”(path creation)是“路径依赖”(path dependence)的反面,其意味着人类有可能通过有意识的行动而摆脱无效制度。而“路径依赖”关注为什么过去和当代的多数落后国家会被困于无效制度的陷阱之中,答案是“来自过去的制度和信念会影响当下的选择”。①于是,“由于路径依赖的性质,一个经济体一旦陷入了导致经济发展停滞的无效路径,就将可能无法自拔,正如历史上发生过的那样”。②所以对广大发展中国家来说,在公共政策意义上更值得关注的是有效制度的“路径创造”而非“路径依赖”。后者的成因和后果是间接的病理学研究,而如何实现前者则具有更为直接的救治意义。

近年来,经济学和临近学科中已经涌现出一批与“路径创造”相关的研究。“路径创造”原本指涉的研究对象是技术变迁。③这一类的“路径创造”框架对于分析制度变迁来说并不完善。这是因为,在分析技术的路径创造时,推动变迁的企业家的类型(经济组织的领导者)和激励(为了追求超额租金)都是单一的,但是制度的路径创造中制度企业家的类型和激励却是多元的,环境因素也更为复杂。于是,晚近的一些研究对路径创造的框架做了补充。例如,“路径独立”(path independence)概念强调了制度创新的激励来源于外生的全面社会危机;[美]卞历南:《制度变迁的逻辑:中国现代国营企业制度之形成》,杭州大学出版社,2011年,第15页。而“路径生成”(path generation)概念则认为,制度创新不能仅仅归因于外生危机和有知识的行动者的理性选择,还取决于一个社会的内部权力格局和文化传统,且是一个反复博弈和持续演化的过程。Marie-Laure Djelic, Sigrid Quack, “Overcoming Path Dependency: Path Generation in Open Systems,” Theory and Society, vol.36, no.2, 2007, pp.161~186.

总体来看,现有的基于“路径创造”的讨论尚未建立起一个完备的分析框架,从而不易合理地回答如下问题:一是在何种含义和哪些内容上,可以在一个制度创新的框架内理解路径创造;二是新制度的路径创造的行动主体是什么,而各类不同的行动主体的角色分工和相互关系又如何;三是发生制度的路径创造的直接起因是什么,而制度路径创造又是怎样获得合法性,从而成为可自我实施的新的稳态博弈均衡。接下来,我们将构建一个以制度企业家为中心的路径创造的分析框架,以之为基础,用改革开放以来的中国故事来检验关于路径创造的主要假说,进而得出路径创造的理论和实践之于当前中国的全面深化改革的启示。

路径创造的本质在于打破制度变迁的惯性,通过对制度环境——“构成生产、交换和分配的基础的重要政治、社会和法律基本规则的集合”Lance Davis, Douglass North,Institutional Change and American Economic Growth,Cambridge:Cambridge University Press,1971,p.6.——的显著创新来实现从无效制度向有效制度的转型。由于“路径创造”概念衍生并相反于“路径依赖”概念,所以可将二者放在一个制度创新程度的连续谱系中来理解(见图1)。

圖1 路径创造与路径依赖的关系

由图1可知,在制度变迁的时间历程中,“路径依赖”意味着制度沿着传统路径从“过去”到“现在”再到“未来”自我复制甚至自我强化。“路径依赖”除了直线形式外还有一种未被现有经济学文献注意的波浪形式——“路径复原”,即由于传统路径的超稳定性,“现在”所发生的对传统路径的冲击并没有引向真正的制度创新,反而在周期性冲击减退后,制度在“未来”又复原为传统路径。制度变迁中的“路径复原”的一个典型代表是中国封建社会的超稳定结构,金观涛、刘青峰:《兴盛与危机——论中国封建社会的超稳定结构》,湖南人民出版社,1984年,第193页。社会内在矛盾所导致的周期性冲击只是引发了王朝的更迭,而并未引致制度结构的质变,故有两千年不衰之秦制。

真正的“路径创造”意味着在“现在”的阶段发生制度重塑,而制度变迁的方向是“新的未来”,即出现了新的路径而不会发生路径复原。并且严格来说,只有发生了制度环境(institutional environment)而不是制度安排(institutional arrangement)的显著创新时,Oliver Williamson, “The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead,” Journal of Economic Literature, vol.38, no.3, 2000, pp.595~613.才可以称之为“路径创造”。因为制度安排只是在组织内部“处理治理机制”,对它的创新是规则下的选择;而制度环境“处理背景条件”,[美]奥利弗·威廉姆森:《治理机制》,石烁译,机械工业出版社,2016年,第329页。是在制度安排之上并约束着制度安排的环境变量,对它的创新是对规则的选择。

不过,即使真的产生了制度变迁的新路径,新路径在“现在”的出发点仍然是继承自“过去”的经济、政治和文化传统。就是说,即使发生了路径创造,“制度禀赋”的影响照样会存在,因为“随着制度的产生、成熟和消亡,每一代人所获得的禀赋中都包含了从过去历史继承下来的制度。在这种意义上,制度成为更广泛定义的资源禀赋集合的一部分,并且随着时间的流逝,越来越重要”。[美]哈罗德·德姆塞茨:《经济发展中的主次因素》,[法]克劳德·梅纳尔:《制度、契约与组织:从新制度经济学角度的透视》,刘刚等译,经济科学出版社,2003年,第98页。于是,除非一个文明被完全摧毁,否则任何“路径创造”都会继承有传统路径的DNA,对于中国这样一个有着几千年悠久历史和独立文化传统的大国来说尤为如此。金观涛、刘青峰:《开放中的变迁:再论中国社会超稳定结构》,法律出版社,2011年,第429页。

在现有研究中,对无效制度的路径依赖出现的直接起因被归于历史的偶然性,如君主的健康和有无子嗣、流行病的爆发、关键战役的胜负,等等。这些历史关键节点上的偶然事件会导致制度演化路径的分岔和长期锁定。由于偶然事件本身不可预测,所以由偶然事件直接诱发的路径依赖不具备事前可预测性。

路径创造的直接起因则更为复杂。有观点认为关键节点的偶然事件是把双刃剑,Daron Acemoglu, James Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty,New York: Crown Business, 2012,p.429.一方面可能将一个社会拉入无效制度的陷阱,另一方面则可能为有效制度的出现提供机会窗口。然而,既然路径依赖是人类历史的常态,那么偶然事件所提供的机会窗口顶多是路径创造的必要条件之一,否则很难解释为什么前者在人类历史上要远比后者更为常见。

在现有的新制度经济学文献中,关于路径创造的一个更有说服力的解释是:重大的且有时是激进的制度变迁源于整个社会的全面“危机”(crisis)。这类严重危机的策源地无外乎两种:一是来自外部的外生冲击,而旧的制度无法应对。如对外战争引发的财政危机,以及战败所可能导致的政治和经济上的不完全独立状态;又如黑死病给中世纪欧洲带来的危机。Douglass North, Robert Thomas, The Rise of The Western World: A New Economic History, Cambridge: Cambridge University Press, 1973,p.53;[美]S.R.爱泼斯坦:《自由与增长:1300—1750年欧洲国家与市场的兴起》,宋丙涛译,商务印书馆,2011年,第157页。二是来自内部的内生压力,从而在社会内部产生制度变迁的诉求。如不同阶级之间的矛盾或既有制度本身的运行成本过高都会引发社会失序。新制度经济学的研究已经开发了许多外生危机导致路径创造的实例,如支持抗日战争的需要促成了中国近代的强化国营企业的经济制度的出现,[美]卞历南:《制度变迁的逻辑:中国现代国营企业制度之形成》,杭州大学出版社,2011年,第20~21页。又如英国近代的政治制度的形成受国家间军事竞争及其所导致的财政危机的影响。Yoram Barzel, “Property Rights and the Evolution of the State,” Economics of Governance, vol.1, no.1, 2000, pp.25~51; Douglass North, Structure and Change in Economic History, New York: W. W. Norton, 1981,p.147.過往研究也有关于内生压力导致政治或经济制度变迁的文献,如精英与平民间的博弈引发政治制度变迁的研究,Daron Acemoglu, James Robinson,Economic Origins of Dictatorship and Democracy,Cambridge:Cambridge University Press,2006,p.23.或计划经济向市场经济转型的研究。周其仁:《邓小平做对了什么?》,《中国做对了什么:回望改革,面对未来》,北京大学出版社,2010年,第13~28页。

那么,为什么“危机”会导致制度的路径创造呢?原因在于,危机的出现通常会导致或放大旧制度的失灵,从而催生出制度创新的需求。当“危机”出现时,一个社会中的基本行动者所感受到的现实会随之发生改变,而现实的改变产生两种效果:一是制度变迁的基本行动者在反复出现的新的现实面前认识到原有制度的失灵,故有信念的变化;二是基本行动者所面对的拒绝改革的约束条件也会随着制度失灵的放大而逐渐软化。于是,基本行动者既可以用更低的信息成本获取“实事”以求“是”周其仁:《信息成本与制度变革——读〈杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实〉》,《经济研究》2005年第12期。(危机成为一种信号显示机制),也有激励和机会窗口来通过试错过程搜寻制度上的解决方案,故可能会发生路径创造。然后,新的制度决定了政策的类型和效果,而政策效果(或无效果)可以作为新的被改变了的现实被基本行动者所感知。改革开放以来从完全的计划经济向不断全面深化的市场经济的转型正体现了路径创造的正反馈逻辑。

按照上述逻辑,一旦我们确认了危机的出现(路径创造的需求侧),并能清楚地掌握一个社会的基本行动者的行为模式(路径创造的供给侧),那么制度的路径创造在原则上可以事前做出模式预测(pattern prediction)F.A. Hayek, “Degree of Explanation,” British Society for the Philosophy of Science, vol.6, no.23, 1955, pp.209~225;Amartya Sen, “Prediction and Economic Theory,” Proc. R. Soc. Lond. A, vol.407, no.1832, 1986, pp.3~23.——关于趋势和范围的预测以及某些情况不会发生或至少不会同时发生的预测。

制度变迁的路径依赖的维持机制大致可归因于经济、政治和信念三个方面。由于路径依赖与路径创造之间互为相反的镜像,这三者也对应地构成了路径创造的阻碍。

从经济方面来看,制度也同技术一样具有收益递增性质。所以就经济因素本身来说,制度变迁的“路径依赖源于可反复强化给定路径的收益递增机制”,Douglass North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, New York: Cambridge University Press, 1990, p.112.其意味著个人和组织如果要摆脱无效制度就必须付出较高的机会成本。反过来说,除非路径创造后的新制度能够面向整个社会发出明晰的信号,证明自身能够增进社会财富且不会导致分配恶化,否则旧制度的收益递增就必然会成为路径创造的经济阻碍。

此外与技术变迁不同,制度变迁的路径创造还要考虑另外两种阻碍因素——政治因素和信念(文化)因素的影响。前者意味着“主流组织的领导者……认为变革会危及到他们的地位。他们控制着决策权,也就可以阻碍变革的发生”。⑤[美]道格拉斯·诺思:《资本主义与经济增长》,北京大学中国经济研究中心编:《站在巨人的肩上——诺贝尔经济学奖获得者北大讲演集》,北京大学出版社,2004年,第74页。后者源于人们“习惯于已有的信仰体系,我们的思维模式、范畴和分类已经形成,当新现象渗透进来时,却没有既存的模式可以进行正确的评价”。⑤所以,除非在制度变迁的过程中有关键行动者能够有效化解政治和文化领域的交易成本,否则路径创造就不可能成功。

综上所述,以“路径依赖”为对照组,“路径创造”的多维含义可以概括如表1。

由上述讨论可知,“路径依赖”和“路径创造”具有全方位的不同含义。但是,我们基本尚未涉及的一个主题是“路径依赖”和“路径创造”的行动主体。对应三个方面的维持机制,路径依赖所涉及的行动主体分别是保守的经济、政治和文化组织及其领导者;而路径创造的行动主体则是这三类组织中的制度企业家,他们构成了路径创造的微观基础和供给侧。

在各个参与路径创造的经济、政治、文化组织中,必然有至少一个人扮演着类似但不完全等同于熊彼特意义上的企业家的角色Lance Davis,Douglass North,Institutional Change and American Economic Growth,Cambridge: Cambridge University Press,1971,p.8.——可称之为“制度企业家”(institutional entrepreneur)。他们偏好于特定的制度目标,是制度创新机会的发现者,也是制度创新的领导者和投资者。Raghu Garud, Cynthia Hardy, Steve Maguire, “Institutional Entrepreneurship,” in Elias Garaynnis, ed., Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation, and Entrepreneurship, New York: Springer, 2013, pp.1069~1074.

制度企业家所从事的是对制度性规则的选择而不是在规则下的选择,因而,制度企业家与熊彼特式企业家至少有三点不同:一是外部性。传统企业家提供的是可资模仿的成功商业模式,制度企业家则提供了具有开放性的有效制度;二是风险。制度企业家要承担的主要是与制度创新失败相关的制度风险,且不仅包括传统企业家所面对的经济风险,还有政治和意识形态的风险;三是个人能力。传统企业家需要具有创新能力和对机会的警觉,制度企业家不仅要具备这些才能,还需要具有领导集体行动和改变主流共享信念的能力。

上述制度企业家的三点特征对于路径创造来说都很重要。其中,制度创新的外部性有利于克服路径创造的经济阻碍。有效制度的外部性意味着制度创新所创造的不只是制度企业家的私人收益,而是整个社会的改革红利,于是新旧制度之间的相对收益会发生变化,越来越多的人会意识到基于经济理由应该赞同新制度,从而可化解路径创造的经济阻碍。此外,敢于承担风险和具备合格能力是所有领域的制度企业家都需具备的个体特征,否则不仅无法实现经济制度的创新,更无法发动政治和文化领域的制度创新,进而依凭三个领域的联动来推动路径创造。

按照理想类型,制度企业家可以分为经济企业家、政治企业家和文化企业家,三者分别从事经济制度、政治制度和文化信念的路径创造。

经济企业家与熊彼特式的企业家一样,都是经济组织的领导者。只不过在特定的激励下,经济企业家所从事的不是传统企业家所专注的生产领域的创新,而是自觉(理性构建)或不经意地(自生自发)参与了制度环境层面的经济制度创新。

虽然基层的制度创新很多时候都有自下而上的自发性质,但是中国的改革开放的经验表明,经济制度创新如果在政治和信念上得不到最终的合法性认同,终将无法自我实施(self-enforcement)。于是,对于路径创造来说,另一种类型的制度企业家——政治企业家——可能是更为关键的行动者。例如在中国的改革开放前期,成功的路径创造之所以能从“违纪”“违法”的状态(如家庭联产承包责任制)或试验状态(如经济特区)起步,最终获得了事后合法性的认同和大力推广,重要的原因就是制度创新不仅在经济上取得了政府满意的成功(解决了农业增产和扩大开放等问题),且政府认识到它们只会促进而非破坏社会稳定(解决了粮食安全和“逃港”等问题),于是政府作为唯一有能力将经济制度创新合法化的机构,也有意愿赋予它们合法性。这一事实体现了路径创造的中国经验之一:很多时候,作为特殊政治组织的政府和政党及其中的精英会扮演政治企业家的角色,为政治制度的创新解决“搭便车”问题和风险承担问题。林毅夫:《解读中国经济》,北京大学出版社,2018年,第319页。

进一步的问题在于:是否存在会同时左右政治企业家和经济企业家对规则的选择的因素呢?在新制度经济学中,制度被认为是内在信念的外在表现形式,Avner Greif, Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade, Cambridge: Cambridge University Press, 2006,p.29.故政治企業家和经济企业家对规则的选择背后所体现的是他们所持有的“信念”——个人在认识世界和改造世界时所拥有的内在的实证模型(世界实际是怎样)和规范模型(世界应该是怎样)。

在文化及其所主导的共享信念面前,每个时代的人们并非只能扮演被动接受的角色,“文化企业家”就是一个社会的文化的主动创新者。文化企业家从事文化创新有两层含义:一是扮演创造者的角色,文化企业家去旧存新、去腐存真,创造出一个更有条理的理论体系;二是扮演推广者的角色,文化企业家以个人的方式或更重要的是借助组织的力量将创造的新文化加以推广传播,以便重新塑造一个社会的共享信念。在中国近代史上,从林则徐和魏源到新文化运动的先驱,再到马克思主义中国化的理论改造者和实践推广者,都可以视为文化企业家。在党的历史上,“工作重心的转换首先是通过意识形态的再阐释来开道的”,景跃进、陈明明等主编:《当代中国政府与政治》,中国人民大学出版社,2016年,第24页。而信念(意识形态是它的子集)的变化往往是由身兼政治企业家和文化企业家的治国者所主导的。

既然文化企业家所从事的创新活动对于制度的路径创造如此重要,那么文化企业家的信念又是如何产生和发展的呢?无论是按照马克思历史唯物主义的观点还是新制度经济学的理论,个人信念的变迁都追随着其所感受到的现实。也就是说,先有现实的巨变——中国从天朝上国到民族存亡危机——然后才会有信念上的显著变化。而能够引起信念变迁继而促使制度变迁的重大现实变化来自一个社会所遭遇的“危机”。危机不仅会改变新旧制度的客观比较优势,也会导致主观信念的变化,从而给予制度企业家投资路径创造的更强激励和更为软化的约束条件。

路径创造的阻碍因素从根本上说无外乎是旧制度的收益递增、既得利益的阻挠和认知上的局限(见表1)。危机可以为克服三种阻碍因素提供一种机会窗口:危机所导致的制度失灵在中短期就可打破旧制度的收益递增和既得利益的僵化格局。一方面,危机下的制度失灵本身即意味着旧制度无法再提供给人们经济、政治和文化上的收益,此时更谈不上制度矩阵的规模经济。于是,随着危机深化,路径创造在经济上的机会成本会持续下降甚至在逻辑上可以为零。另一方面,危机往往伴随着相对价格的变化和经济结构的调整,使得既得利益者必须改变自己的租金获取方式。两次鸦片战争后帝国主义资本进入中国冲击了传统的自给自足的经济模式,中国上层部分精英所发起的洋务运动随之兴起,提出了“自强”和“求富”的口号,实质上是对租金获取方式的自我调整。再一方面,危机所导致的制度失灵的放大在长期更会挑战人们对传统制度的习惯认知,从而放松对传统的文化信念和意识形态的坚持,可令一个社会的多数人容忍甚至鼓励制度创新。如1840年后,中国人就先是认识到了器物的落后,再开始怀疑制度和文化的先进性,故启动了探索民族复兴之路的曲折历程。

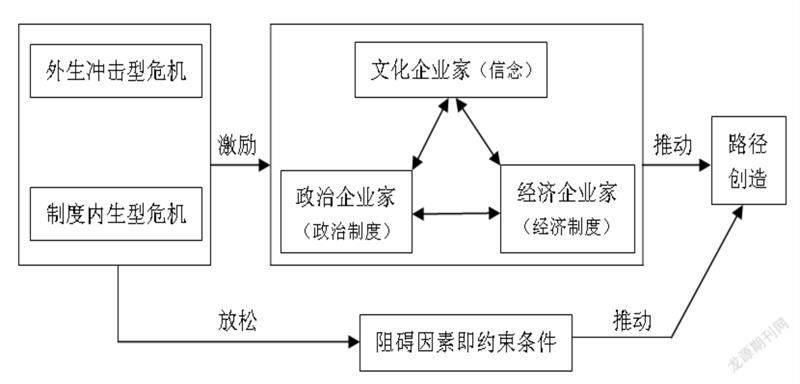

综上,一个关于制度企业家如何从事路径创造的简明分析框架见图2。从图2可知,路径创造之所以能够在制度企业家的主导下启动,是一个可以借用新古典主流经济学的“激励—约束”模型,即有约束的最优化模型来说明的过程。从激励上说,危机所导致的现实的变化将作用于一个社会中的制度企业家的偏好,激励其将才能投向路径创造。从约束条件来说,危机会提高维护旧制度的客观成本,而这会进而促使人们下调对旧制度的主观认同,故利益约束和信念约束都会从硬约束变为软约束。

图2 制度企业家从事路径创造的分析框架

图2还表现了信念(文化企业家)、政治制度(政治企业家)和经济制度(经济企业家)之间的交互作用,何种制度(哪类制度企业家)在路徑创造中起主导作用取决于制度变迁的具体情景。

在政治制度与经济制度的关系方面,晚近的新制度经济学文献都重视双重平衡(double balance):二者之间存在双向因果,且只有相互匹配的政治和经济制度的组合才是稳定的均衡。同时,这类文献更强调政治制度与经济制度之间的相互影响并不对等——“经济制度是由政治制度决定的”。[美]道格拉斯·诺思:《改变中的经济和经济学》,北京大学中国经济研究中心编:《站在巨人的肩上——诺贝尔经济学奖获得者北大讲演集》,北京大学出版社,2004年,第87页。这种因果认识与马克思主义并不冲突,恩格斯也承认:“有时过分看重经济方面,这有一部分是马克思和我应当负责的。我们在反驳我们的论敌时,经常不得不强调被他们否认的主要原则,并且不是始终都有时间、地点和机会来给其他参与相互作用的因素以应有的重视”。[德]弗里德里希·恩格斯:《恩格斯致约瑟夫·布洛赫(1890年9月21—22日)》,《马克思恩格斯选集》第4卷,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译,人民出版社,2012年,第606页。于是我们可知:由于政治企业家致力于政治制度的创新,也由于政治制度的主导性,他们会比经济企业家在路径创造中发挥更大的影响力。下一节关于中国改革开放之初的路径创造的经验分析可以验证这一假说。

文化信念与另外两类制度存在更为复杂的相互关系。一方面,文化信念决定偏好,而偏好决定人的行为(包括制度企业家在路径创造中的行为),故文化可能会对政治制度和经济制度的变迁及其形式产生显著影响;另一方面,文化信念的产生和变迁自有其客观物质基础和社会背景,政治制度和经济制度能够直接改变客观的物质世界,从而作用于文化信念。由于文化塑造了制度企业家的偏好,也由于政治制度与经济制度之间的不完全平衡,所以我们可知:一旦文化信念的变迁与政治制度的变迁同方向,则文化企业家会与政治企业家一道(甚至二者合二为一)显著影响经济制度变迁的方向和成败。在下一节中,中国改革开放之初的经验同样与该假说一致。

20世纪末发生的最重大的制度转型是中国从计划经济转向市场经济。中国在农村、城市和对外开放领域的制度创新显然都突破了计划经济的旧的信念和与之匹配的制度的边界,具有典型的路径创造性质,且中国以远低于其他前计划经济国家的成本完成了这一转型。

对照关于中国改革开放故事的经典讨论(认为中国的转型成功可归功于“边缘革命”),[英]罗纳德·科斯、王宁:《变革中国:市场经济的中国之路》,徐尧、李哲民译,中信出版社,2013年,第70页。我们在两个方面持有不同的看法:一是经典讨论认为边缘革命体现了哈耶克(F. A. Hayek)式的源于草根的自发秩序,反映了建构理性的有所不及;而我们认为,虽然中央政府确实没有一个长期的完整改革蓝图,但是边缘革命的案例中并不缺乏制度企业家的顶层设计(最典型的是经济特区),且顶层设计产生了重要的影响。二是经典讨论更注重草根的自发创新的发生问题,而我们更关注这些基层创新如何和为什么能够获得合法性(这是制度创新可自我实施的保证),这涉及三类制度企业家之间的合作。基于上述视角的差异,我们希望通过基于制度企业家的分析框架(见图2),来解释路径创造在中国何以成功。

农村的农业生产方式的改革即家庭联产承包责任制的兴起是典型的草根自发的制度创新。正如邓小平所说:“农村搞家庭联产承包,这个发明权是农民的。农村改革中的好多东西,都是基层创造出来”。《邓小平文选》第3卷,人民出版社,1993年,第382页。草根创新所意欲克服的危机是农业生产力的徘徊不前和农民生活水平的低下。国家统计局《关于一九七八年国民经济计划执行结果的公报》中承认,“按人口平均的粮食产量水平还是不高的。棉花、花生、甜菜等产量还没有达到历史最好水平。畜牧业发展比较缓慢”。

经济特区则从一开始就有明显的顶层设计色彩。特区的设计发端于1979年初广东省、交通部联合向国务院报送《关于我驻香港招商局在广东宝安建立工业区的报告》,从而有深圳蛇口工业区的立即动工;然后是1979年4月,广东省委向中央请示建立经济特区,并于1980年8月正式成立。作为顶层设计之产物的设立“经济特区”是源于“逃港”危机,而化危机为转机,为国家经济建设吸引外资和引进技术是建立“经济特区”的重要初衷。

危机及其所引发的制度失灵激励了三类制度企业家进行路径创造。合法性是路径创造的关键环节,因为如果没有政治上对合法性的确认,那么即使是有效率的经济制度创新,最终也会夭折。在中国的改革开放过程中,经济企业家的制度创新以不同的途径获得了政治上的合法性,而政治层面对制度创新的支持则离不开文化层面的治国理念的变迁。

回顾中国改革开放起源的案例,制度的路径创造的合法性初始条件可以分为三类:一是事前完全无合法性,甚至与当时的政策和法律相违背,如“家庭联产承包责任制”;二是事前的半合法性,即政府长期保持既不严禁也不鼓励的态度,代表如“城市的民营经济”和“乡镇企业”;三是事前已经具备有争议的合法性,即事前就获得了中央和省级政府的支持和批准,但是在党内和社会上仍然存在争议,如“经济特区”。事前合法性程度与政府参与顶层设计的程度是成正比的,如有较高事前合法性的经济特区的设立就是从广东省领导层到中央领导层一系列顶层设计的产物。事前合法性程度还与该部门在社会主义经济中的重要程度成反比,如作为仅次于国营工业的核心部门,农业生产制度的改革完全不具备任何事前合法性。

虽然事前合法性的水平有很大不同,但在事后,作为成功的路径创造的制度创新获取或补强合法性的方式有共同的特征——三类制度企业家相互配合:经济企业家领导改革取得实际的经济绩效,政治企业家为改革的合法性在政治上保驾护航,文化企业家通过打破信念(意识形态)上的障碍而从根本上构建了制度创新的合法性(合法性的本质是一种信念上的认同);同时,制度创新所取得的经济绩效为文化企业家的信念调整和政治企业家的政治赞同提供了实践结果上的支持。不同于理想類型的严格区隔,三类制度企业家在现实中发挥作用不存在固定的时间先后顺序,有时候也很难判断哪类制度企业家发挥了更重要的作用,甚至一身可以兼任复数的制度企业家角色。

在农村的改革中,关于家庭联产承包责任制的叙事需要先从基层的经济企业家开始。在村委会主任严宏昌的带领下,安徽省凤阳县的小岗村的分田单干在当时是非常显著的制度创新,完全打破了在意识形态和正式制度上对于农业集体化的规定。小岗村的实践虽然属于“违纪”“违法”,却受到了省级和中央层面的政治企业家的共同维护。当时的安徽省委书记万里于1979年6月18日就包产到户向邓小平和陈云请示。前者指示,“不要争论,你就这么干下去就完了,就实事求是干下去”;后者则表示,“我双手赞成”。中共中央文献研究室编:《陈云年谱:1905—1995》下卷,中央文献出版社,2000年,第248~249页。最终,1982—1986年的连续五个中央1号文件标志着家庭联产承包责任制取得了政治合法性。

按照图2的模型,在社会主义经济的核心部门发生的生产制度的重大变革如果要在事后获得政治上的合法性追认,离不开主流信念的变化。在某种程度上,以邓小平为核心的党的第二代领导集体更重要的角色可能既不是经济改革的总设计师,也不是政治企业家,而是文化企业家,即更多是通过治国理念的创新和推广来把控改革开放的进程。正如邓小平在赞同推广包产到户时所强调的,“现在农村工作中的主要问题还是思想不够解放”。《邓小平文选》第2卷,人民出版社,1994年,第316页。

由于新中国成立后经济建设经验和教训的积累,以及20世纪70年代末大范围出国考察的所见所感的刺激,中央领导层普遍意识到:对于什么是社会主义,怎样建设社会主义,这种根本性的理论问题仍未搞清楚,需要有新的思考。于是,打破“两个凡是”,“解放思想、实事求是”成为根本的思想原则,而“摸着石头过河”“猫论”“不争论”等组成了具体的改革方法论。这一思想解放运动的突出成果就是十一届三中全会作出把党和国家的工作重心转移到经济建设上来、实行改革开放的决策,从而为之后的经济制度创新奠定了上层建筑的前提。正是由于上层建筑前提的存在,改革开放后的农村生产制度的创新才能取得合法性上的事后追认,而不是像之前几次包产到户回潮那样,因意识形态阻碍而最终路径复原。反过来,农业等领域的经济制度创新的绩效也会影响作为文化企业家的治国者的信念,使得原先持保留意见者也愿意承认自己是“老观念”。杜润生:《杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实》,人民出版社,2005年,第111页。于是,坚持实事求是的治国者多数时会或快或慢地做出调整,以适应不断变化的经济环境,然后信念的变迁、政治的支持与经济的改革之间构成了正反馈良性循环,路径创造得以实现。

虽然在起步时并不算是“违纪”“违法”,且本身就是顶层设计的产物,但是经济特区获取完整合法性的过程与家庭联产承包责任制的经历颇有相似之处。回顾深圳经济特区的发展历程即可发现,袁庚在深圳的蛇口工业区的筹划和建设过程中起到了不可替代的经济企业家的作用,且利用特区的优惠条件在工资奖金待遇、人事制度、就业制度等方面进行了大量的制度创新。这些制度创新并非没有引起过反对。因此,与家庭联产承包责任制一样,作为顶层设计的产物的经济特区在成长过程中也离不开政治企业家的支持。广东的省级领导顶住压力支持经济特区的建设,更重要的是1984年和1992年,邓小平两次参观特区,在亲眼目睹发展成就后肯定了特区建设,彻底补全了经济特区的合法性:“对办特区,从一开始就有不同意见,担心是不是搞资本主义。深圳的建设成就,明确回答了那些有这样那样担心的人。特区姓‘社’不姓‘资’”。④⑤《邓小平文选》第3卷,人民出版社,1993年,第372、290、373页。

类似于草根自发的农村改革,经济特区的政治合法性的更深层的来源是作为文化企业家的治国者的信念变迁。信念变迁中与经济特区最直接相关的是认识到了开放的重要性,“我们最大的经验就是不要脱离世界,否则就会信息不灵”。④同时,肯定了经济特区搞市场经济符合社会主义性质,“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别”。⑤并且,提出了“三个有利于”的标准作为经济特区和其他制度创新的合法性的判断依据。经济特区的经验再次说明,信念的变迁和经济制度创新的绩效之间存在相互作用。因为只要坚持实事求是的根本思想原则,那么对经济特区持谨慎态度者最终也会同意:“深圳特区经济……发展确实很快。现在我们国家的经济建设规模比过去要大得多、复杂得多,过去行之有效的一些做法,在当前改革开放的新形势下很多已经不再适用。”陈云:《悼念李先念同志》,《人民日报》1992年7月23日,第1版。

对比家庭联产承包责任制和经济特区的案例可知,中国的路径创造既有起于基层草根的自下而上的模式(以摸着石头过河为主要改革方法),也有体现顶层的理性建构的自上而下的模式(以顶层设计为主要改革方法),两种成功模式的比较见表2。

经济制度创新领域危机的表现顶层设计色彩合法性的获得方式经济企业家制度创新的典型事例政治企业家政治支持的典型事例文化企业家信念支持的典型事例

农业:家庭联产承包责任制农业生产长期停滞,农民生活在饥饿的边缘事前没有任何的顶层设计,出自草根,属于“违纪”“违法”在事前完全无合法性,用农业增产的事实说话,事后得到了官方的合法性追认1978年11月底,小岗村村长严宏昌在村中推行包产到户,取得大丰收,起到了带头示范作用安徽省级领导鼓励,邓小平、陈云表态支持,1982—1986年连续五个中央1号文件的提倡打破“两个凡是”,支持“实践是检验真理的唯一标准”,提倡解放思想和实事求是

对外开放:经济特区“逃港”危害社会稳定,引进外资和国外技术的需要事前有比较强的顶层设计,高层事前有保留地支持,党内和社会上多有批评取得的发展成就为自身最终赢得了完整的合法性,消除了怀疑意见蛇口工业区的提议者和建设总指挥袁庚,在工资奖金、人事就业、工程招标等方面做了全国最早的创新香港招商局和广东省级领导先后提出了建设蛇口工业区和经济特区,在发展过程中顶住压力;邓小平两次到访深圳并表示赞许提出计划和市场都只是经济手段,提出必须坚持对外开放,提出“三个有利于”的标准

路径创造与路径依赖互为相反的镜像,其所指的不是一般的制度创新尤其不是组织内部的制度安排的创新,而是在制度环境上的重大变迁,所以具有从无效制度转型为有效制度的路径反转的意义。

从宏观上看,危机——包括外生冲击型危机和制度内生型危机——的出现是路径创造的直接原因。危机会触发和放大旧制度的失灵,从而构成路径创造的需求侧。一方面,危机激励制度创新的基本行动者不是在规则下做选择,而是投身规则的选择即路径创造;另一方面,危机通过放松阻碍路径创造的利益和认知约束为他们的创造性选择提供机会窗口。

路径创造在微观上的问题是由谁来承担制度创新的基本行动者的重任。路径创造的供给侧的基本行动者被称为制度企业家,相比熊彼特原初意义上的企业家,他们所从事的是制度创新而非商业和技术的创新,且需要承担更多类型的风险和具备更多类型的能力。制度企业家可按照所从事的制度创新的领域细分为经济企业家、政治企业家和文化企业家。三类制度企业家之间并非泾渭分明,且中国经验说明路径创造需要三类制度企业家在交互影响中共同发挥作用。

在新发展阶段的时代背景下,通过本文的上述研究可以引申出以下三点启示,或可有助于我们正确理解如何贯彻新发展理念和构建新发展格局。

第一,从“激励—约束”机制来说,一个社会需要能够为经济企业家的经济制度创新提供可试错、容错的上层建筑。我们的研究证明,三类制度企业家之于路径创造所起到的作用在不同的情景下是有层次差别的。一方面,经济基础即经济制度决定上层建筑(包括政治制度和文化信念)的情况确实存在,但基本上只是体现为一种长期根本的力量;另一方面,在更多的情景中,尤其是在短期剧烈的变革中,政治制度和文化信念明显地决定了经济制度的变迁,进而影响着经济绩效。正如习近平总书记所说:上层建筑尤其是政治制度和意识形态制度可以起到决定性的反作用,即“反作用于这个国家的经济社会基础,乃至于起到决定性作用”。习近平:《在庆祝全国人民代表大会成立六十周年大会上的讲话》,《求是》2019年第18期。所以,为了在新发展阶段实现高质量发展和加快构建新发展格局,需要在上层建筑维度上为经济企业家的创新(包括熊彼特意义上的创新和制度的创新)提供鼓励试验和允许试错、容错的环境,从而提高创新的激励并降低创新的潜在成本——尤其是经济风险之外的政策性风险。

第二,从改革方法论来说,要随着时代背景的变化不断调整顶层设计和基层自发创新之间的关系。顶层设计和基层自发创新皆为重要的改革方法,制度企业家的路径创造的具体行为都可以归结为二者之一。两种路径创造的方法在不同领域的重要性存在差异,且会随着时间历程而动态变化:在作为改革初期基层自发创新的代表的农业领域,党的十九大报告提出“深化农村土地制度改革,完善承包地‘三权’分置制度”,习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,人民出版社,2017年,第32页。其指向就是要通过完善农地产权的顶层设计,加速由基层政权或龙头企业所组织推进的农业规模化集约化产业化品牌化经营,从而实现邓小平晚年所提出的农业现代化的“第二个飞跃”。冷溶、汪作玲主编:《邓小平年谱:1975—1997》(下),中央文献出版社,2004年,第1311页。在特区问题上,深圳特区的各项事业的顶层设计色彩并未减弱。深圳前海合作区就是由广东省和发改委提出、国务院认可的成果,2019年党中央将深圳确立为先行示范区更为特区的发展指明了方向。所以,深化改革和扩大开放不仅仍要继续“坚持摸着石头过河和加强顶层设计相结合”,更要以“注重改革的系统性、整体性、协同性,提高改革综合效能”习近平:《在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话》,人民出版社,2020年,第8页。为旨归,从而意味着政治企业家和文化企业家以及他们所主导的顶层设计将在路径创造中扮演更为重要的角色。

第三,只有坚持中国共产党的领导,才能通过路径创造实现终极目标。对于评价“好”的制度创新来说,效率只是一个子目标和中介,在党的领导下實现中华民族的伟大复兴才是终极目标,启动改革开放即推动好制度的路径创造则是实现这一目标的关键一招。无论是在1921年、1949年、1978年还是当前的新时代,中国共产党的领导都是克服路径创造的既得利益约束和认知约束,最终实现民族伟大复兴这一终极目标的保障。之于克服经济和政治上的利益约束来说,中国共产党是一个使命型政党,从建党伊始就把中华民族的伟大复兴作为自己的初心使命。同时,中国共产党又是一个稳定的执政党而非西方式的选举型政党,其执政合法性是嵌入于中国的宪法架构之中的。这保证了中国共产党是从长期的普遍利益的视野而非短期的狭隘利益的视野来治国理政,从而可客观地看待和处理路径创造中所产生的利益冲突。正如习近平总书记所强调的:“中国共产党始终代表最广大人民根本利益,……,没有任何自己特殊的利益,从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益。”⑤习近平:《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》,人民出版社,2021年,第11~12、13页。之于克服信念约束来说,中国共产党是一个坚持中国化的而非教条式的马克思主义,并以此作为自己的意识形态即信念源泉的政党。一俟马克思主义进入中国,李大钊等先行者就已经意识到不能教条式地接受这一思想。毛泽东同志更明确地反对教条主义、本本主义,反对言必称希腊,从而开创了马克思主义的中国化。这实际上为改革开放后的思想解放和提出社会主义也能搞市场经济的新观点提供了哲学依据。在新时代,马克思主义中国化已经进一步升级为不仅要“同中国具体实际相结合”,而且要“同中华优秀传统文化相结合”。⑤这相当于为在意识形态上接受路径创造,允许新制度的试验和试错预留了非常大的思想领域的弹性空间,从而起码在原则上消解了路径创造的信念障碍。所以,中国人民只有在中国共产党的领导下,才能克服利益和信念对路径创造的约束,开创中国式的现代化道路和中国特色的现代化国家治理体系。

作者单位:西南政法大学经济学院

责任编辑:牛泽东