迷奸犯罪的被害性及被害预防

2021-01-10王跃跃

摘要:迷奸犯罪属于相对新型的性侵犯罪,具有严重的社会危害性。在对“中国裁判文书网”收录的88起迷奸犯罪相关刑事裁判文书进行梳理,并归纳迷奸犯罪中被害人年龄分布、被害人和行为人关系以及被害人和行为人同处的空间环境等特点的基础上,重点从生理因素、心理因素、行为因素和环境因素对迷奸犯罪被害性的构成因素进行了分析。预防迷奸犯罪,个人层面应提高安全防范意识,掌握自救技能;家庭层面应重视家庭教育,监护人要充分履行监护职责;社会层面公安机关应加强针对性宣传,构建迷奸犯罪的常态化预防机制。

关键词:迷奸犯罪;被害性;被害性因素;被害预防

中图分类号:D924.34文献标识码:A文章编号:2095-6916(2021)23-0084-04

最近两年发生的迷奸犯罪引起了社会的广泛关注:2020年7月4日,深圳某女孩在自助餐厅遭男性同伴下药①,所幸被店员发现并及时提醒才避免了悲剧发生;2021年1月23日,广东佛山某23岁女孩与同事聚餐,被迷晕遭到性侵后死亡,尸检报告显示体内含有用于全身麻醉的七氟烷成分②。迷奸犯罪给被害人及其家庭造成了不可弥补的伤害,同时也给整个社会带来了安全隐患。

不少学者对性侵犯罪的被害性进行研究,并提出相应的预防对策,但是迷奸犯罪作为相对新型的性侵犯罪,作案模式有其特殊性,因此有关研究结论并不完全适用于迷奸犯罪。笔者对“中国裁判文书网”收录的88起迷奸犯罪相关刑事裁判文书梳理后进行了被害性分析,重点关注此类犯罪与其他性侵犯罪的区别,在此基础上提出的被害预防对策更有针对性和指导意义。从被害人的角度出发,也能够避免学者以往过分强调对犯罪人、潜在犯罪人进行犯罪预防的局限性和滞后性。

一、概念界定

(一)迷奸犯罪的概念

在国外,迷奸(drug-facilitated sexual assault)主要指行为人利用他人在酒精、毒品或药物等物质的作用下陷入无意识状态而对其实施性侵的行为。我國尚未有学者对迷奸犯罪的概念进行界定,但是作为强奸犯罪的一种,根据强奸罪的概念结合迷奸犯罪自身特点,笔者倾向于将迷奸犯罪定义为“违背妇女意志,使用迷奸药的方式使妇女陷入不知反抗、不能反抗的状态,强行与之发生性关系的犯罪行为”。

(二)被害性的概念

犯罪被害人学创始人之一门德尔松将被害性定义为“由于某些社会因素所造成的某些损害的所有被害人的共同特征”[1]。我国学者王刚[2]提出,被害性是指自然人或社会组织自身存在的主客观因素具有诱发或刺激犯罪行为发生的作用,从而使自己容易成为或者已经成为犯罪被害人的特性,同时提出被害人的生理因素、心理因素、行为因素以及社会因素都属于被害性的讨论范畴。随着学科理论的发展,被害性内涵与外延的争议从未停止,但是基本都围绕两个核心特征展开:①被害人自身,即被害人自身具有诱使、推动犯罪发生的作用;②主客观因素,即被害人自身的主观因素和客观因素共同作用引起犯罪。对迷奸犯罪的被害性分析也重点围绕被害人自身存在的主观因素和客观因素展开。

二、迷奸犯罪相关刑事裁判文书数据统计

在“中国裁判文书网”中以“强奸”“迷药”等关键词进行检索,得到100篇刑事裁判文书,排除不符合条件的文书,最后梳理出88起迷奸犯罪相关刑事裁判文书,判决时间从2013年到2020年,跨度是8年;涉及27个省、自治区和直辖市的121名被害人,数据具有一定的普遍性。

(一)被害人年龄分布

在迷奸犯罪相关刑事裁判文书统计过程中发现,并非所有的裁判文书都明确记录了被害人的年龄情况,部分文书虽然未记录被害人年龄,基于合理推测也纳入了相关数据,比如迷奸犯罪被害人与行为人是高中同学,那么根据行为人年龄,可以推测出被害人的年龄范围。统计发现(见图1),有年龄记录或可推测年龄范围的被害人共41人。年龄范围最集中的是26岁至30岁,占样本总数的39%,其次是16岁至20岁之间,占到样本总数的27%;21岁至25岁的女性占样本总数的7%;15岁以下及31岁以上的女性分别占样本总数的10%和17%,其中31岁以上女性成为迷奸犯罪被害人的比例较高多与职业选择有关。

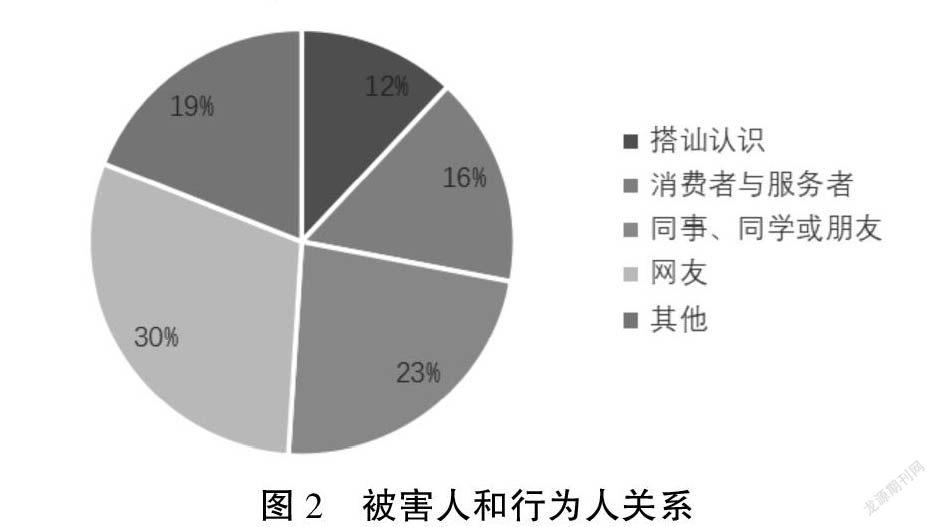

(二)被害人和行为人的关系

统计发现(见图2),迷奸犯罪的被害人和行为人最常见为网友关系,占样本总数的30%。被害人和行为人属于现实生活中的同事、同学或朋友关系的情况也较为常见,占样本总数的23%。消费者与服务者的关系(被害人作为酒吧、KTV等场所的服务人员为行为人提供陪侍服务的过程中形成的关系)占比16%。被害人和行为人属于搭讪认识的情形占到样本总数的12%,说明被害人的行为会在一定程度上强化犯罪动机,促使犯罪发生。其他关系具体表现为师生关系、医患关系、业务关系、朋友的朋友等关系,占样本总数的19%。

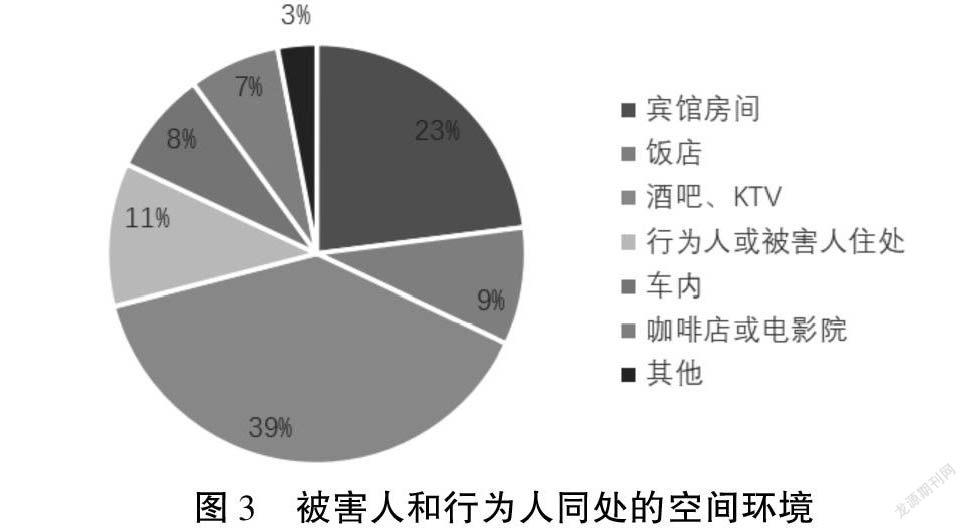

(三)被害人和行为人同处的空间环境

迷奸犯罪具有空间分离的特点,即投放迷奸药和实施性侵的行为通常分处不同空间,且投放迷奸药的行为对能否完成迷奸犯罪起到关键性作用。因此,本文重点讨论投放迷奸药时被害人和行为人同处的空间环境。统计发现(见图3),被害人和行为人同处的空间环境中,最多的是酒吧、KTV等环境比较复杂的开放性场所,占样本总数的39%,饭店、咖啡店或电影院等开放性场所也分别占到了样本总数的9%和7%,这说明开放性、人员流动量大的环境并不能避免迷奸犯罪的发生。被害人和行为人同处在宾馆房间、车内、行为人或被害人住处等封闭空间的情形也比较常见,分别占样本总数的23%、8%和11%。

三、迷奸犯罪的被害性分析

被害性作为一个抽象的集合概念,通过其构成因素可以加深对被害性的认识[3]。迷奸犯罪被害性的构成因素主要包括被害人的生理因素、心理因素、行为因素和环境因素。

(一)生理因素

1.性别。女性由于生理结构的特征,通过性行为或与性相关的行为可以实现男性生理、精神上的愉悦和满足,往往成为男性性侵害的对象,极易于成为性犯罪的被害人[3]。性别不同也决定了体型差异,女性体型一般瘦弱且体力较小,面对犯罪侵害时的自我防卫能力相对薄弱,对女性实施迷奸犯罪的难度低,即使失败,行为人也能凭借身体优势制服欲害女性或者顺利逃脱,降低犯罪风险,出于安全性考虑,女性往往成为迷奸犯罪的被害人[4]。

2.年龄。人的社会活动能力与年龄因素相关。一般而言,21岁至30岁的女性正在读书或已经工作,脱离了父母监管,经济上、生活上相对独立,社会活动限制少,进出酒吧等场所或网友见面更为方便,这就增加了该年龄段的女性成为被害人的风险。相反,15岁以下女性多与父母同住且社会关系、日常活动受到监管,经济上、生活上无法完全独立,社会活动限制多反而使她们不易成为被害对象。16岁至20岁的女性处于叛逆阶段且社会阅历浅,如果沉溺网络或频繁进出酒吧、KTV等场所会增加被害风险。31岁以上的女性成熟理智,基本已经结婚生子并有稳定的工作,人际交往相对较少且对象固定,因此除了从事具有风险职业的女性,31岁以上的女性成为迷奸犯罪被害人的几率较小。

(二)心理因素

1.疏忽心理。暴力、胁迫型强奸犯罪中,行为人可能是临时起意对独行女性实施性侵,这种情况下被害人根本无法预见,不存在疏忽心理。但是,迷奸犯罪基本都是有预谋犯罪,行為人会提前准备迷奸药,编造各种借口,行为表现异常,只要稍加留意就能预见可能发生的危险并采取应对措施。相当多的女性以为自己和行为人是多年的朋友关系或者是网络上相聊甚欢的“知己”,而且在饭店、电影院等开放性场所对方不会对自己的人身安全构成威胁,因而放松了警惕。正是这种疏忽心理,使她们成为迷奸犯罪的被害人。部分女性与行为人是搭讪认识,第一次见面时就将饮料、酒水长时间完全脱离自己的视线,给了行为人投放迷奸药的机会,导致自己遭受性侵,这都是疏忽心理造成的危害后果。

2.侥幸心理。迷奸犯罪中,相当多的女性应当预见或已经预见到自己可能面临的风险,但是仍然心存侥幸,对行为人的品行和自我保护能力过于乐观,不相信犯罪会发生在自己身上,因而成为了被害人。部分女性经常进出酒吧、KTV等“有色场所”,贸然与网友见面,随意搭讪陌生男性、搭乘陌生人车辆……这些女性心存侥幸、盲目自信,对可能发生的危险视而不见,使自己一步步陷入被害风险。“陈某强奸案”③中,行为人多次向被害人提出包养她并与之发生性关系的想法,被害人虽然拒绝,但是当行为人再次以交朋友的名义邀请其喝酒时,被害人仍独自赴约,遭到行为人迷奸。该案件中的被害人在对方明显有想要与其发生性关系的想法后,应当预见独自赴约可能发生的危险却置之不理,属于典型的侥幸心理。

3.虚荣心理。有些女性在虚荣心理的驱使下忽视实际情况过度追求奢侈生活,好逸恶劳却贪图享乐、贪慕虚荣,当正当收入无法满足其高额消费时,她们便将自己的年龄、长相作为资本,通过不正当的手段进行交易,常见为KTV、夜总会等场所从事有偿陪侍的女性服务人员。这些女性为得到更多收入而讨好前来消费的男性顾客,她们衣着暴露、浓妆艳抹,给人留下唯利是从的印象并产生这些女性对自己性自主权的处分十分随意的主观判断,导致其更容易成为迷奸犯罪的被害人。还有些女性享受自己被不同男性追求的乐趣,接受不同男性的赠予以体现自己的魅力,满足虚荣心。但是,有些男性在付出了时间和金钱却没有得到结果的情况下,可能会出于报复心理将这些女性作为迷奸犯罪的对象。

(三)行为因素

根据犯罪学的生活方式暴露理论,被害人的生活习性、家庭背景、文化差异等特征会影响到被害人的生活方式及其日常活动,他们一旦将其暴露于危险的时间、地点,就增加了他们自身成为犯罪被害人的可能性[5]。部分女性的行为本身具有一定的可谴责性,她们以积极的方式强化了迷奸犯罪行为人的犯罪动机,推动自己成为被害人。现实中有些女性生活作风存在问题,道德观念淡薄、人际关系混乱,喜欢结识不同男性且关系过于亲密,甚至存在挑逗、勾引等轻佻行为;日常生活中无原则、无底线,衣着袒胸露背、妖娆性感,故意激起男性欲望,增加了成为迷奸犯罪被害人的风险。“叶某某强奸案”④中,被害人与行为人是网友关系,行为人向被害人表明希望与其发生性关系的想法后,被害人虽然不同意但是表示可以帮助行为人“打飞机”(自慰),见面后遭到行为人迷奸。

(四)环境因素

女性与男性同处的空间环境能对犯罪产生影响。一般而言,女性与男性在气氛比较暧昧的封闭环境中更容易导致性侵犯罪的发生,因此有些女性与网友见面时出于自我保护意识,选择在饭店、咖啡店或电影院等人流量大的开放性场所,这些场所的确可以防止性侵犯罪的发生,但不能避免投放迷奸药的行为。相反,开放性场所更容易投放迷奸药。首先,女性在人员流动大的开放性场所容易放松警惕,加上投放迷奸药的行为只需要几秒钟,很难引起别人注意,给行为人带来了可乘之机。其次,误饮含有迷奸药的饮料或酒水会使人陷入神志不清的状态,这种状态与醉酒存在相同之处,因此,在饭店、酒吧等场所投放迷奸药后可以借助女性喝醉送其回家的理由将其带离,导致迷奸犯罪的发生。

四、迷奸犯罪的被害预防

轻视被害人预防的可能性,特别是忽视它,这标志着同犯罪的斗争只做了一半的工作[8]。通过被害性分析可以看出女性混乱的社会交往、轻浮的日常行为等都可能使自己成为迷奸犯罪的被害人。因此,从女性自身出发是被害预防的关键。同时,家庭监管和社会宣传共同发挥作用,也能实现最佳的预防效果。

(一)被害预防之个人预防

一是提高安全防范意识,规范日常行为。首先,要提高安全防范意识,从思想上对迷奸犯罪加以重视,避免出现疏忽心理或侥幸心理,克服虚荣心理,摆脱贪图享乐、好逸恶劳的陋习,约会聚餐时自己的酒水、饮料不要脱离视线,不随意接受他人的饮料,始终保持清醒与警惕。其次,要树立正确的道德观和价值观,拒绝不正当男女关系、出轨等有损社会风化的行为。第三,要规范日常行为,遵守社会规范和行为准则,注意言行举止,不随意与陌生男性搭讪,更不与网友贸然见面,减少进出酒吧、KTV等复杂场所的频率,通过减少被害因素以降低被害风险。

二是掌握自救技能。女性如果在约会聚餐中发现自己的饮料、酒水颜色或味道异常,应当立即停止饮用并转移至安全环境寻求帮助。迷奸犯罪的手段具有很强的隐蔽性,即使安分保守的女性也可能由于疏忽心理或侥幸心理误服迷奸药,因此有必要主动了解迷奸药相关知识以及误服迷奸药后的身体反应以及时采取应对措施,比如当女性在约会聚餐时出现口齿不清、恶心呕吐、呼吸困难、异常疲倦等症状时,需要提高警惕并保持冷静,对有求助条件的应当及时向别人寻求帮助;如果不具备向外界求助的条件,应当充分利用迷奸药在体内发生作用前的黄金时间大量喝水并采取催吐等自救措施。

(二)被害预防之家庭预防

一是重视家庭教育。通过家庭教育进行正确引导是实现被害预防的有效手段。父母应当转变观念,摆脱传统观念的束缚,将性教育作为家庭教育的重要一环,对发生的迷奸犯罪或者典型的性侵犯罪进行探讨,在交流中实现良好的预防效果。首先,要注重培养孩子正确的价值观和金钱观,及时制止盲目跟风攀比的行为,避免因为虚荣心理或贪利心理而成为迷奸犯罪的被害人。其次,要营造良好的家庭氛围,为孩子提供绿色健康的成长环境,减少与不良信息和不良群体的接触,降低被害风险。最后,父母是孩子最好的老师,要严于律己,注意规范自己的生活作风和行为举止,给孩子树立榜样。

二是監护人要充分履行监护职责。首先,未成年女性社会阅历浅且缺少辨别是非的能力,如果社交关系过于复杂则容易成为被害人,因此父母或其他监护人要落实好监护职责,在尊重未成年女性隐私的前提下密切关注社会交往以及日常活动,随时发现可能出现的危险并加以制止。其次,要开展经常性的沟通对话活动,全面了解未成年女性的思想动态,及时发现异常,及时沟通疏解。最后,监护人应当积极配合学校工作,共同保护未成年女性的人身安全。

(三)被害预防之社会预防

一是公安机关应加强预防迷奸犯罪宣传。定期开展迷奸犯罪相关数据统计工作,总结犯罪特点、作案手段和迷奸药信息并向社会通报。充分利用自媒体优势,创新预防迷奸犯罪的宣传形式,比如将真实案例改编成短视频、微电影等群众喜闻乐见的形式进行传播,只有被更多的人了解,迷奸犯罪的社会预防工作才能有良好的群众基础。

二是构建迷奸犯罪的常态化预防机制。充分发挥公安机关的职能作用,加强对辖区内重点单位和具有一定被害风险的女性群体的关注;加大科技支撑,强化迷奸犯罪预警能力。同时,迷奸犯罪多以网络为依托,网络运营商应当主动承担社会责任,积极配合公安机关,发现有关用户的异常操作时,应当及时处理并向公安机关汇报。公安机关应当加强与寄递物流行业以及酒店、酒吧、KTV等服务行业的合作,定期沟通联络,掌握相关人员动态信息,净化行业治安环境。最终形成以公安机关为主导,网络运营商、相关行业共同参与的防控局面,构建迷奸犯罪的常态化预防机制,切实保障女性群体的人身安全。

注释:

①澎湃新闻.https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_8274589.

②澎湃新闻.https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_11305194.

③中国裁判文书网.《陈钢强奸罪、盗窃罪等一审刑事判决书》https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=e7a25bc593f548eaa0bea73d01258513.

④中国裁判文书网.《叶镇伟强奸罪一审刑事判决书》https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=d8f11d3b44954805aa87a8ef00a2ebeb.

参考文献:

[1]赵可,周纪兰,董新臣.一个被忽视的社会群体——犯罪被害人[M].北京:群众出版社,2002:31.

[2]王刚.犯罪被害人学视阈中的被害性问题研究[J].犯罪研究,2014(6).

[3]骆群.论性犯罪被害人的被害性[J].理论月刊,2015(12).

[4]陈和华.被害性与被害预防[J].政法论丛,2009(2).

[5]秦杏鸽.微信红包诈骗的被害性及被害预防[J].铁道警察学院学报,2017(4).

[6]宋浩波.犯罪学新编[M].北京:中国人民公安大学出版社,2007:209.

[7]周强威.当前我国女大学生被害问题研究[D].北京:中国人民公安大学,2017.

[8]阿·伊·道尔戈娃.犯罪学[M].赵可,译.北京:群众出版社,2000:356.

作者简介:王跃跃(1995—),男,汉族,山东济宁人,单位为中国刑事警察学院,研究方向为侦查学。

(责任编辑:王宝林)