“以赛促教”模式在工程力学课程教学中的应用1)

2021-01-08常利武杜亚志

常利武杜亚志

(中原工学院建筑工程学院,郑州450007)

工程力学课程是高校众多工科专业的一门专业基础课,该课程关乎学生知识体系的构建和创新思维能力的培养,是学生进行后续专业课程学习不可或缺的重要基础。力学竞赛作为大学生科技竞赛的项目之一,不仅是青年学子展示自我、挑战自我的舞台,也是对高校基础力学教学成果和人才培养的一次重要检验[1]。为了提高竞赛成绩,众多高校采用多种形式对学生进行赛前辅导[2-4]。虽然这种“为了竞赛而竞赛”的赛前辅导对提高个人竞赛成绩有所帮助,但显然不利于学生综合能力的培养。据统计,我校参加力学竞赛的大二学生占80%以上,这部分学生刚接触到材料力学,直接采用赛前辅导的方式往往跟不上老师的进度而产生畏难情绪,甚至有部分学生在校赛后选择退出。将竞赛辅导内容引入常规课堂,特别是将典型的竞赛试题引入课堂教学,即课堂采用“以赛促教”的模式,不仅可以提高部分学生参加竞赛的热情,也有利于培养学生的创新思维能力和力学建模能力。

1 “以赛促教”教学模式改革的思路

“以赛促教”教学模式以力学竞赛为抓手,通过在课堂教学中使用竞赛试题为例题,实现将竞赛辅导日常化,从根本上激发部分学生参加竞赛的热情,调动学生学习的积极性,提高课堂效果。将富有趣味性的竞赛题目引入常规课堂,可以激发学生学习的兴趣,改变课堂气氛。具有生活实例背景的题目可以开阔学生的知识面,提高其学习的主动性。团体赛的成功案例可以激发学生的创新思维,通过创新性课题作业提高学生的团队合作能力。课堂教学改革的具体思路包括以下几个方面。

(1)精简课堂教学内容。为应对人才竞争的严峻形势,全国高校对力学基础课的学时进行了不同程度的压缩。随着课时的压缩,不少力学竞赛知识点不在授课范围,而将竞赛辅导内容引入课堂又占用了一定的课堂时间,因此必须对课堂教学内容进行精简。近年来,我校录取的学生水平参差不齐,不少同学基础知识薄弱,造成很多同学对课上难懂的理论推导、公式证明过程经常表现出心不在焉、漠不关心的态度,而对理论及公式的如何应用相对比较感兴趣。因此可将难懂的理论推导、公式证明的详细过程以微课的形式供学生课下自主学习,而在课堂教学中淡化理论推导、公式证明的过程,将重点放在讲清公式、原理的实际应用上,用节约的课上时间讲解贴近生活实际的力学竞赛应用题,这样可使学生感觉竞赛不再遥不可及,大大提高优秀学生参加竞赛的积极性。通过课下微课,基础好的同学不仅理解了证明和推导过程,课上也对公式的应用和增加的竞赛题有了更好的掌握,而基础相对薄弱的学生在课上也不再“开小差”,且较好地掌握了公式的应用。

(2)提升课堂教学的趣味性。工程力学课程理论性强,涉及的概念、公式繁多,学生学起来相对比较枯燥,容易产生厌学情绪。力学竞赛试题中有不少趣味性的题目,将趣味性的竞赛真题作为教学例题可提升学生的学习兴趣,激发学生学习的主动性。

(3)提高学生的建模能力。力学课程教学不仅仅要传授学生基础力学知识,更重要的是以力学知识为载体,通过培养学生的建模能力,来提高学生的创新思维能力和解决问题的能力[5]。将工程实例建模问题的竞赛试题作为课堂教学案例,深入剖析其隐含的力学要素和建模方法,可帮助学生提高建模能力。

(4)培养学生定性分析能力。将定性分析的力学竞赛试题融入到工程力学课堂教学中,培养学生的定性分析能力。教学中形成工程力学的定性分析方法,能使学生从更高层次理解并把握力学的核心概念,提高学生的力学素养。

2 力学竞赛融入课堂教学的改革与实践

2.1 调整教学例题,适应竞赛需要

为适应人才培养的需要,全国高校纷纷对工程力学基础教学的课时不断压缩,造成不少力学竞赛知识点不在授课范围,因此有必要在课堂教学中适时补充某些竞赛内容。在教学中可以将教材上的某些简单例题放在课下让学生自学,课上用竞赛题目作为例题。如求复合梁中性轴位置题目在第八届和第十二届全国周培源大学生力学竞赛中均有涉及,而这部分内容在“少学时”工程力学教学大纲中没有要求。实际上,只要补充转化同样弹性模量的折算面积知识点后,这类题就变成了组合截面图形求形心的问题。因此,课堂上完全可以用这类竞赛题目作为组合截面求形心的例题。此外,随着课堂教学学时的缩减,教师势必将重点放在基础知识点的讲解,而对相关知识点的工程应用却很少涉及,在一定程度上弱化了对学生综合素质的培养。用难度适中、具有一定工程背景的力学竞赛真题作为例题,让学生不再畏惧竞赛,增强学生学习的自信心。如河南省2018年竞赛试题中关于判断“凡梁之大小,各随其广为三分,以二为其厚”的合理性问题,其实就是讨论抗弯截面模量Wz和惯性矩Iz两个函数的极值问题,在课堂教学中用此题代替教材例题,可使学生清晰了解该知识点的工程应用,激发学生学习的热情。

2.2 重视力学建模能力

结合生活实例和工程实例,引导学生自己提炼力学模型,利用相关力学知识分析解决问题,可以使学生从“给定的力学模型”思维中解脱出来,掌握分析问题的真本领[5]。课堂例题选取贴近生活实际、简单易懂的大学生力学竞赛题目以激发学生的学习兴趣,提高学生参加竞赛的自信心。为此精选出如下2个课堂教学例题。

(1)跳水板力学模型的建立

以第七届全国周培源大学生力学竞赛中第4题跳水板(图1(a))的分析为实例,先以中国跳水“梦之队”的辉煌战绩引起学生的兴趣,然后分析跳板的实际结构,引导学生思考端部和中间支撑分别属于哪一类约束?启发学生思考端部抽象为固定铰支座和固定端哪个更合理?讨论跳水运动员对跳水板施加的力属于何种类型?最后引出跳水板端部可简化为固定铰支座,中间支撑简化为活动铰支座,跳水运动员对跳板的作用力属于冲击载荷,其力学模型如图1(b)所示。

图1 跳水板模型分析

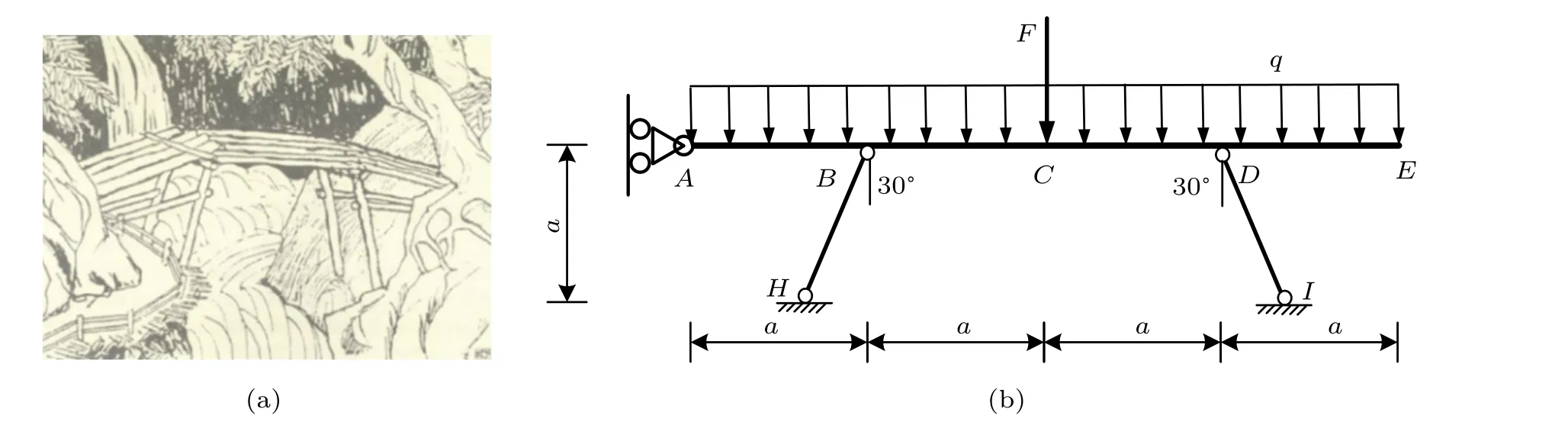

(2)撑架型木桥力学模型的建立

以宋代著名画家范宽所绘《秋林飞瀑图》的八字形撑架桥(图2(a),河南省2018大学生力学竞赛)为例,先由其“世界级”的山水画大师的地位引发学生的兴趣,引导学生思考支撑所限制桥体的位移,得出简化的支座形式。结合桥自重可简化为均布载荷q和行人可简化为集中载荷F,故一榀构架的力学模型分析如图2(b)所示。根据学生的生活知识,可以启发学生如何提高桥的承载能力。通过第八届周培源大学生力学竞赛团体赛“纸桥过车”的优秀作品,引导学生思考如何解决纸的连接问题,是采用梁式桥好还是拱桥形式好。最后分组讨论并制作相应的纸质桥梁模型,通过纸质桥梁承载力比赛激发学生学习的热情,提高学生的团队合作能力。

图2 撑架型木桥力学模型分析

2.3 运用例题的趣味性

兴趣是最好的老师,也是学生学习最好的动力。利用大学生力学竞赛题目的趣味性,能提高学生学习工程力学的积极性和主动性,也能吸引更多的优秀学生参加力学竞赛。例如在空间力系的平衡问题中,以 “骄傲自满的大力士”(第六届)为题,分析为何大力士拉不倒球门而力量小的夫人却可以。在摩擦问题讲解中加入趣味性题目 ––“技高一筹的魔术师”(第六届)和“令人惊讶的魔术师”(第八届),启发学生发散思维考虑为何魔术师能让水晶球驻停在明显倾斜的水晶板上以及魔术隐含的摩擦问题。以“奇怪的独木桥”(第六届样题)作为弯曲强度的例题来增加课堂的趣味性,让学生体会到力学问题原来可以表现得如此丰富多彩,激发学生探索题目隐含的力学原理。

2.4 发挥定性分析的作用

传统的工程力学教学以学生能够掌握好书本上的知识为目标,这种以解题为主的应试教育不利于创新型人才的培养。为提高人才培养质量,在教学过程中应引导学生从解题为主转向分析问题的本质为主,从注重答案转向注重力学概念运用的创新思维,培养学生的力学素质和定性分析能力。在周培源大学生力学竞赛试题中,“顾此失彼的挑战者”(第六届,图 3(a))、“趣味单杠”(第七届,图 3(b))和 “斜撑优化问题”(第十届)均有对定性分析能力的考查。将 “顾此失彼的挑战者”有关定性分析的部分作为例题,拓展学生思维空间,启发学生结合生活常识和力学知识思考梁变形的大致情况。“趣味单杠”实质是考查对称结构在对称力和反对称力作用下内力分布的特点,以此作为教学例题可以加深学生对该知识点的理解。“斜撑优化问题”可以使学生由书本上改善弯曲强度的措施转向对问题优化的思考,在关注结果的同时引导学生挖掘题目涉及的组合变形和压杆稳定知识点。在课堂教学中还应适时穿插身边实例多引导学生定性思考问题,提高学生的力学素养。以2012年哈尔滨阳明滩大桥坍塌事故为例(图3(c)),根据桥面主梁和桥墩基本完好的现场及三辆超重卡车的停放位置,引导学生对事故原因的定性分析,使学生理解事故并非属于弯曲强度破坏而是在超载作用下的倾覆破坏。

图3 定性分析例题

3 结语

将力学竞赛辅导内容引入课堂,充分发挥课堂教学的育人作用。采用“以赛促教”教学模式深化课堂教学改革,通过调整教学例题、增加例题的趣味性、注重力学建模和定性分析能力,提升学生学习的兴趣,强化创新思维能力的培养和基本力学素养的形成,最终提高学生善于思考和解决力学问题的能力。