民间锣鼓谱的“形声”

——以江苏地区戏曲与合奏乐种中的锣鼓牌子为例

2021-01-07唐承文

唐承文

(上海音乐学院研究生部,上海 200031)

锣鼓谱为专门记录打击乐声部的文字谱式。在民间器乐合奏中,打击乐声部以突出音色和节奏见长,锣鼓的记写在这两方面加以精细化。为方便打击乐手记诵,民间传统谱本中的锣鼓谱通常采用单行记写的形式,有时也加用一行板鼓谱。

形声,原是用于古文字结构分类的六书之一,许慎《说文解字·叙》有言:“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。”[1](316)简而言之,形声是用形旁与声旁构成文字的方法。笔者所要论述的锣鼓谱的“形声”借助了文字的“形声”一说,即锣鼓谱是“形旁”与“声旁”的合体。

锣鼓谱的“声旁”呈现打击乐的音色、音响。锣鼓谱所采用的谱字均是与打击乐器的音色相对应的象声字,艺人们通过念唱锣鼓谱初步实现对演奏效果的还原。

锣鼓谱的“形旁”显现打击乐的音乐形态,锣鼓音乐的内在要素与外在要素对于“形旁”的构造有着重要影响。牌名是对“形旁”的高度凝练与总结,透过牌名可以看到“形旁”最具有典型意义的部分。

一、“声旁”:谱字对音色的还原

先来说说锣鼓谱的“声旁”,谱字掌握着解读“声旁”的密码 ,作为构成锣鼓谱的最小单位,携带着锣鼓音乐最根本的基因链条。谱字的内涵赋予了“声旁”表达音色的属性,而其地域性特征使“声旁”的呈现更加多元。

1.谱字的含义

关于锣鼓谱字的含义,陈应时先生在《中国的古谱及其分类法》一文中对谱字作出解释:“谱字用法大体上分三种:①以一个字记录某一件打击乐器的音响。②以一个字记录若干打击乐器的音响组合。③以一个或二个字表示休止或前谱字音响的延长。”[2]锣鼓谱最为直观处便是突出打击乐器的音色、音响,但音色并不是锣鼓谱想要传达的唯一信息。

一个谱字可以囊括多件打击乐器,当打击乐器不同的音色特质交织于一字时,根据乐器性能编排演奏手法,在保证节奏核心框架不变的情况下,使得某些乐器声部的节奏实现进一步的分化,在谱字组合的规范之下蕴含着节奏织体的灵活可变性。同时,一件打击乐器的音色也包含多个谱字,比如昆剧锣鼓中班鼓的“厾”“六”“特”“拉”等,在艺人眼里象声谱字是与每件打击乐器的手法对应起来的,位置、力度、击法、发力点都能够成为影响音色的元素。因此,就谱字的性质而言,既能直接看作是音色,又间接指代击打手法。

“声旁”充分利用了锣鼓谱字的象声性,谱字音色之下暗含着锣鼓的手法、织体、节奏,其对于音色的模拟是综合多方面要素形成的。“声旁”可以通过念唱的形式靠近实际演奏音响,但“声旁”之外的音色明暗、音量大小、力度强弱则需要从演奏中得到解答。

2.谱字的地域性特征

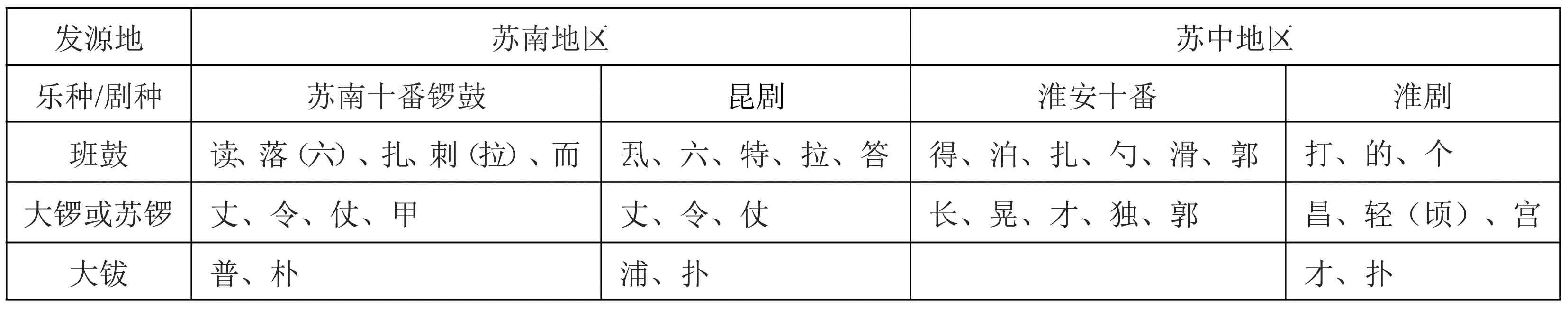

民间锣鼓谱所使用的象声字以当地方言为基础,乐谱被赋予了鲜明的地域性特征。下表列举了苏南、苏中地区戏曲与吹打乐中的班鼓、大锣和大钹的锣鼓谱字,进行对照。

表1 苏南、苏中地区乐种、剧种谱字对照表(1)依照乐种、剧种笔者对班鼓、大锣或苏锣、大钹的谱字分别进行转录,苏南十番锣鼓谱字转录自杨荫浏《十番锣鼓》,昆剧锣鼓谱字转录自吴锦亚《昆剧锣鼓》,淮安十番谱字转录自《中国民族民间器乐曲集成·江苏卷》,淮剧锣鼓谱字转录自《中国戏曲音乐集成·江苏卷》。

苏南、苏中两地的方言区划分属吴语区和江淮官话区,在字音、声调、音节等方面都存在差异。谱字虽以乐器音色为基础,但同一音色所用的谱字、方言读音并不相同,如表示重击中心的班鼓谱字(乐种/剧种由左向右):“读”“厾”“得”“打”,表示重击中心的大锣谱字(乐种/剧种由左向右):“丈”“丈”“长”“昌”。“一种语言可以分化成若干种方言,一种方言又可以一而再、再而三地分化成越来越来越小的方言。所以一个较大的方言往往包括许多处在不同层级上的亲属方言”[3](P1),笔者所列举的两个地区均属于大的方言区划层级,当它们内部分化成多个小层级时,谱字的变化及其解读将更加多元。

同一地区关联体裁的谱字及用法近似,如:苏南十番锣鼓与昆剧,共同的演奏主体造就了剧种与乐种之间的联系。“十番锣鼓对昆曲音乐的吸收采纳主要包括两个方面:一是南北曲牌中的丝竹曲调;一是由曲牌旋律派生的锣鼓段及昆剧锣鼓中的锣鼓牌子。”[4]锣鼓牌子由剧种转向乐种的过程中,乐器组合、演奏手法继承下来,谱本中用于记写锣鼓的谱字自然也就跟随着演奏者的读谱、解译习惯得到延续。相对的,同一地区不相关联的体裁谱字差异较大,如淮安十番与淮剧,二者虽同发源于苏中地区,但在音乐产生、发展的过程中并无深入的交互,又分别受到了其他方言区剧种、乐种的影响,因此在谱字上联系较少。

方言字调使得锣鼓谱的“声旁”以更多种样貌出现,但地域性特征的显现是与乐种、剧种自身音乐的发展羁绊在一起的,民间音乐间同地域的相互影响与不同地域的跨区渗透是谱字相近似的原因之一。

二、“形旁”:牌名与形态的有机统一

再来说说“形旁”,民间艺人在“形旁”的构思上蕴含着精巧的智慧。“形旁”不仅是音色与节奏的堆砌,它在表述的过程中往往意有所指,依照功能、场景、气氛来突出形态的某一方面,并通过牌名映射出来。短短几字的牌名直白、形象,但却凝结着锣鼓自身的结构框架,所以,讨论锣鼓谱的“形旁”必定离不开牌名。

1.“形旁”之节奏

打击乐的节奏可以划分为“单节奏”和“多节奏”(2)杨荫浏先生在《十番锣鼓》中对十番锣鼓的节奏特点进行论述,他谈到:“大多数锣鼓乐段,一方面包含着‘七’‘三’‘五’‘一’等形成的节奏单位,另一方面又包含着一些相当单纯的节奏单位”,特别指出多节奏的节奏结构不仅运用于十番锣鼓中,而且广泛应用于民间音乐之中。关于“单节奏”和“多节奏”的概念及其在十番锣鼓中的运用,详见《十番锣鼓》的第三章《论节奏特点》。两种类型,单节奏的锣鼓牌子结构短小,多节奏的锣鼓牌子节奏、音色组合丰富,篇幅通常比较长大。牌名粗看是对节奏形态的平铺直述,却将民间音乐的朴素美感内化其中。由牌名可知,用节奏构思的“形旁”可分为以下两种类型:

一是由谱字数或击打数主导构成“形旁”。牌名多与量词搭配,量词将锣鼓牌子所蕴含的数字语言提取出来。现主要以谱字数架构“形旁”为例,在编配锣鼓的过程中慢慢形成固定的节奏单位,这种节奏单位成为了锣鼓牌子间相互借鉴的素材。

谱例1[5](P43)

谱例2[6](P44)

昆剧锣鼓《七记声》是单节奏的锣鼓牌子,“七记”代表谱中反复处的七个谱字,七个谱字恰好形成了七字四拍的节奏型。不同的谱字组合有规律的拼接在一起,构成了多节奏的锣鼓牌子,如昆剧锣鼓《七五记声》,“七记”“五记”则对应七字四拍、五字三拍的节奏型。以上均为固定搭配的谱字数构成锣鼓牌子的典型,短小的组合时常被纳入到器乐乐种之中,成为架构“形旁”的最基本的音乐单位。如苏南十番锣鼓,短小者《七记音》以“令令七令七令| 丈”单一节奏贯穿整段锣鼓,并在谱字“一”处加用了七钹,丰富了演奏的音响效果;长大者如多节奏的锣鼓牌子甚至清锣鼓曲,其谱字数与牌子内在的逻辑结构紧密联系在一起(下文将作专门论述)。用击打数来架构“形旁”时节奏则相对来说更为丰富、自由,以固定乐器的击数为依据,段落结构可适当伸缩或穿插使用其他乐器,如《三锤锣》《五顶锤》等。

二是由情绪、氛围主导构成“形旁”。牌名多与形容速度、程度、情绪的形容词搭配,如快、慢、急、紧等,这类“形旁”可拉伸、紧缩形成与其相对的变体。

谱例3[7](P391)

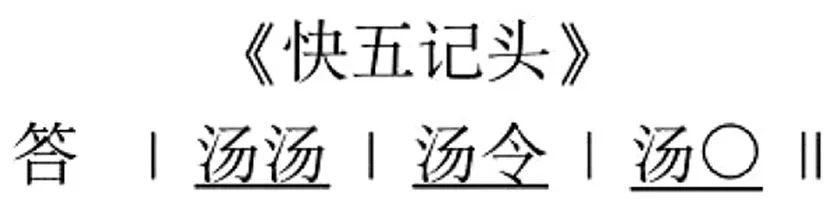

谱例4[8](P38)

以上两例均为单节奏的锣鼓牌子,《急急大排》在苏南十番鼓的快鼓段中使用,由“刺刺”两字组合反复击打,“急”字反映了节奏的进行速度;再如昆剧锣鼓《快五记头》,“汤汤|汤令|汤”为“五记”,何谓“快”,自然有“慢”,与其相对的《慢五记头》谱字保持不变,但节奏拉宽一倍,速度放缓。在戏曲中,某一程式为了适应场上情节的变化,在原锣鼓牌子的基础上,节奏进行拉宽、紧缩,谱字增加、减少,衍生出了更加多样的变形锣鼓牌子。在原锣鼓的框格之下形成了许多个相对关系,如《全浪头》和《半浪头》、《全帽子头》和《半帽子头》等。

2.“形旁”之结构

锣鼓素以节奏和音色见长,成熟的乐种之中篇幅长大的锣鼓牌子会形成严密且富于逻辑的结构,这种结构是以节奏数列和音色编配为基础的。锣鼓牌子彰显了民间艺人在曲式结构设计上的巧夺天工,他们将节奏序列、音色序列综合在一起,使“形旁”的结构完成了从量变到质变的过程。

十番锣鼓是结构与牌名有机统一的典范,乐种自身的成熟性与演奏艺人的多重身份共同推进了结构类型的发展,牌名对这种结构形态进行高度形象化的概括与比喻。

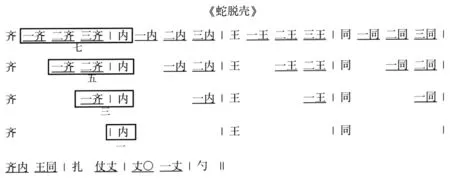

谱例5[9](P129)

《蛇脱壳》为苏南十番锣鼓中所用的锣鼓牌子,它将句式结构中的音色更替加以形象化加工。两种音色在同一节奏单位中交替,致使邻近节奏单位的谱字头尾相接,在七字组合向一字组合递减的过程中,此种音色变化方式一直持续着,正如牌名所道出的“蛇脱壳”的构型。头尾相接的变化方式总是能让人联想到与之相似的一种旋律发展手法——“鱼咬尾”,亦是以事物的动态比照音乐形态并对其进行命名。除此之外,苏南十番锣鼓中还有许多将结构构型形象化的锣鼓牌子,如《螺蛳结顶》《宝塔尖》等,“形旁”将各个微小的节奏单位编织起来,实现结构对于具像事物的再现,打击乐手借助谱字排列过程中所幻化出的“形”进一步巩固了他们对于锣鼓牌子的记诵。形声字中“以事为名”中的“事”可指“象形之物”,此时的“形旁”结构才是真正从“形”的意义出发而进行的模仿。

锣鼓结构的“形旁”也会对整首乐曲的结构产生影响,当含有数列构型的锣鼓牌子轮番演奏时,乐曲结构将得到扩展。如马甫锣鼓《闹月》,这里的“闹”与“番”“段”“节”“套”的含义相同,共计十二闹,一至四闹以七字组合的节奏单位为主体,五至八闹以五字组合的节奏单位为主体,九至十二闹以三字组合的节奏单位为主体,从头至尾节奏单位呈现出“七、五、三”的等差递减。

谱例6[10](P1385-1388)

“形旁”的数列构型从锣鼓牌子延展至整首乐曲,这些乐曲名称也多与量词搭配,以曲牌、锣鼓牌数或是段落数为依据进行命名,如兴化城头小牌子《粗乐十牌子》、焦庄锣鼓《十八番》等,在构造“节奏单位—句式—段式—曲式”的过程中,“形旁”由微观结构放置到整体层面,数理逻辑的体现愈发宏观。

3.“形旁”之音色

乐种、剧种中所使用的打击乐器十分多样,在高、中、低三个音区都能找到对应,不仅如此,鼓、锣、钹三类乐器的音色相当丰富。锣鼓音乐的编配凸显了特定乐器的使用和音响效果,用音色构成的“形旁”可分为以下两类:

一是由固定乐器主导构成“形旁”。牌名以“锤”“锣”“鼓”缀于前后,强调一件乐器或多件乐器的常用组合,谱字亦围绕几件固定乐器的音色,这类锣鼓牌子在不同体裁的器乐移植中几乎被保留下来,如《阴锣》《乱锣》《三通鼓》等。

二是由特殊音色主导构成“形旁”。牌名将最具典型意义的锣鼓谱字提取出来,所使用的乐器、对应技法与音响要素一目了然。虽然是单纯的谱字拼接,但化繁为简地把握住了整个锣鼓段的线索。

谱例7[11](P29)

谱例8[12](P796)

三是由模拟声响主导构成“形旁”。牌名与描摹事物或情感的词汇搭配,例如:象声锣通过特殊的演奏技巧模仿风、雨、雪的声响,相对于单个谱字的象声,谱字组合模仿场景声响被赋予了更加实质性的意义,最终也反映在了牌名之中。

谱例9[13](P1218)

《蓬头》用于高淳阳腔目连戏之中,是用模仿情绪和氛围的声响构成的“形旁”。“仓”的七字组合反复敲击,一时间大锣、小锣、大钹齐奏,“蓬头”本是形容头发散乱,用在此处则是形容声响较大且持续时间长,为烘托混乱、焦灼的氛围而使用。比较复杂的还有模拟特定事物的声响,如苏南十番鼓《鹤吃食》模仿的便是“飞禽啄食时所发剥剥之声”[14](P24),《鲤鱼扑水》模仿的是“鱼尾打击水面所发泼刺之声”[15](P24)等等。

4.“形旁”的外在要素

节奏和音色共同构成锣鼓牌子的独特性,成为锣鼓牌子的内在要素。抛开二者,锣鼓牌子的外在要素如:程式、唱腔曲牌、打击动作等,也都可以纳入到“形旁”的构成之中。

一是由程式主导构成“形旁”。在戏曲中,“打击乐的使用,不仅各种锣鼓点本身形成稳定、严谨的组合结构,而且就其使用上,也有一定格局和相应分工。”[16]伴奏音乐有一套常用的曲牌可供不同剧目的不同环境和气氛使用,“唱、念、做、打”搭配固定的锣鼓点子,“形旁”被赋予了表演程式的象征意义——上场根据行当有着固定的上场锣鼓,如:《小锣上场》《单上场》;趟马根据动作有着相对固定的身段锣鼓,如:《走马》《三马鞭》等。由于吹打合奏乐对戏曲的吸收和借鉴,这种程式性在合奏乐种中被继承了下来,锣鼓发挥着渲染气氛与承接段落起讫的作用,音色的共通造成了锣鼓牌子在不同曲目固定位置上的使用,如十番锣鼓《急急风》《跳判头》(3)杨荫浏先生在《十番锣鼓》一书中对“跳判头”的解释:《急急风》《求头》《七记音》三者有时可连接使用,用作开场锣鼓。三者如此连着演奏,合称为跳判头。在之后的谱例《十八六四二》《擒锣》《清钹锣鼓》等曲中都将《跳判头》用作开场锣鼓。多位于乐曲开头。

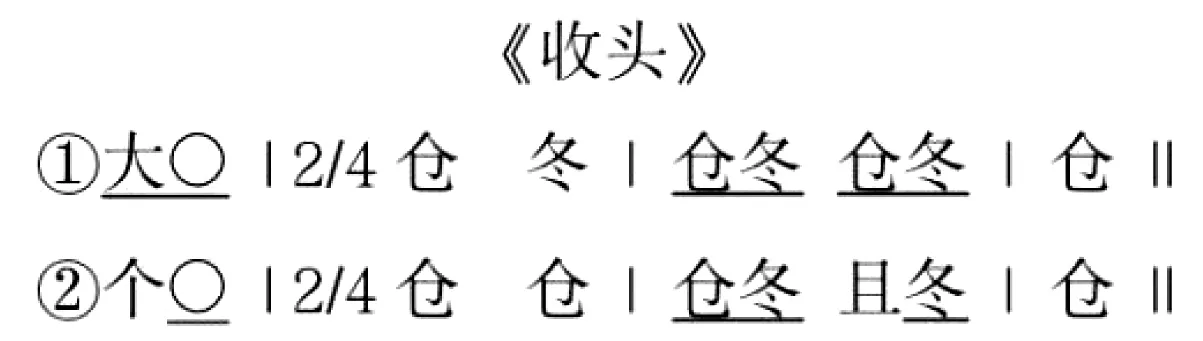

在音乐程式上,“形旁”也同样具有象征意义。如《收头》《住锣》,这里的“收”“住”均有收束、停止的意义,牌名借用前缀词蕴含的指示性动作、含义来暗示它在结构中的位置,类似的还有《垫锣》等。以下两例分别为高淳阳腔目连戏、昆剧中使用的锣鼓牌子。

谱例10[17](P1220)

谱例11[18](P52)

二是由曲牌主导构成的“形旁”。当锣鼓牌子为唱腔伴奏时,其内部的结构、节奏与唱腔曲牌、唱调相关联,如昆剧锣鼓《鲍老催》《上小楼》。当锣鼓牌子用作唱腔的引入部分时,前后牌子的板式环环相扣,淮剧锣鼓《快板锣》的“形旁”既凸显了锣鼓牌子的板式,又对紧随其后的唱腔节奏进行了预示。昆剧唱腔曲牌为吹打乐种的锣鼓牌子提供了养分,不仅旋律基本框架与原曲牌保持一致,且打击乐的节奏也呼应了原曲牌的句读,如淮安十番《咏花》《思凡》等。从声乐体裁向器乐体裁移植的过程中,牌名的保留暗含了体裁间“形旁”相互关联的内在形式,也便于我们握住原曲牌“线的一头”去追溯和梳理衍生曲牌“线的另一头”。

除了以上提及的两点,打击动作也可以纳入到构成“形旁”的外在要素之中。炫技在成熟的器乐乐种中占据十分重要的地位,民间艺人们将具像的动作用于“形旁”的构造,如十番鼓《蝴蝶双飞》,“双槌时而由中间分向两边,时而由两边聚向中心,像蝴蝶飞时张开或收进翅膀那样。”[19](P24)击鼓动作组织了节奏、音色的排列,牌名则显现出其演奏技法上的意义。

段玉裁的《说文解字注》为“以事为名”注:“事兼指事之事、象形之物、言物亦事也。名即‘古曰名,今曰字’之名。”[20](P755)像形声字一样,锣鼓牌子的“形旁”也能够凸显事物及其含义,牌名是我们寻找其“形旁”所指之义的入口。由一些单纯取音色、节奏作为牌名的锣鼓牌子可知,锣鼓段落中被强调的形态部分在一定程度上暗含了表意功能,如昆剧锣鼓《三匝锣》、淮安十番《心汤牌》,只不过这时的“谱义”仅仅停留在了对音乐形态的归纳与总结上;通过节奏、结构、音色模拟具体事物的形态或情绪,则锣鼓谱所能表现的谱义被进一步深化,如十番锣鼓《鱼合八》、戏曲锣鼓《蓬头》等,这些锣鼓牌子从音乐本身跳脱出来,直接表达另一种事物的状态或属性。

三、锣鼓谱中“音”“形”“义”的链接

唐兰先生的《中国文字学》中写道:“每一个文字具有三个部分:一、字形;二、字义;三、字音……但是,形和义是比较不易分的。”[21](P3-4)沿着文字学研究的思路,锣鼓谱明晰的呈现了三个部分:谱形、谱义、谱音,其中谱形和谱义亦是不易分的。锣鼓谱的“形声”囊括在了谱形之中,其“形旁”与谱义对应,“声旁”又对谱音进行还原。

锣鼓谱呈现的是一种器乐演奏方式,展现谱形、谱音、谱义是出发点,但其最终意义和实现路径都要回归到演奏之中。锣鼓谱对于打击乐手的表演有着重要的参照价值,之所以说是“参照”而非“依照”,原因有三:

首先,锣鼓谱是高度凝练的一种表达。无论是横向的节奏进行,还是纵向上音色织体的构造,谱上均是最为基本、精简的记写。节奏骨干式的缩谱形式给打击乐手的演奏带来更多灵活与即兴,通过领奏乐器(通常是班鼓)的鼓点搭建节奏的框架,在横纵间的缝隙中填充音色。领奏乐器扮演打击乐合奏中的灵魂角色,领鼓的引导和提示之于每个乐器声部都有着举足轻重的意义,乐手们根据愈演愈热的气氛对锣鼓段落进行即兴的加花变奏,这种即兴看似随意多变,但尽在领鼓师傅的掌握中,领鼓者的鼓点发生变化或者出现明显的动作提示,各打击乐声部也继而转入一种新的律动。

其次,不同地区、不同乐种的记谱方式和详细程度参差不齐,所用的谱本体系和解读思维也大不相同。锣鼓段落会根据打击乐器在唱奏、演奏中的地位有所省略,甚至出现只记写锣鼓牌名的情况。谱中所使用的方言状声字虽然直接传达了打击乐器的音色,但处于相对宽广的地理背景之下,方言与方言之间的鸿沟造就了不同地域谱字及其含义的巨大差异。在一定程度上,锣鼓谱具有封闭性与保守性。锣鼓牌子异地、异体裁的流动中,谱本记写方式的省略、谱字用法的区别无法消除,这时就需要依靠打击乐手常年积累的演奏经验解读谱本进行演奏,而非照本宣科般地依照谱本。

最为重要的是,器乐传承方式和传承习惯的根深蒂固深刻影响了记谱思维和读谱习惯。在锣鼓乐队中,技艺高超的打击乐手往往身兼数职,变化位置也能得心应手,绝不只是精记、念诵几行锣鼓谱字才能实现的。打击乐在传承过程中依赖和倚仗的是口传心授,师父手把手的传授击鼓的位置、手法、轻重、动作、眼神,锣鼓谱中模糊与费解的部分在这一过程中得到消化。所以锣鼓谱之于打击乐是基本的骨骼架构,而传承同演奏实践中的应用才是最为出彩的血肉。

四、结语

比起旋律乐器记写音高,打击乐器的记写显得更加抽象,锣鼓谱的“形声”帮助艺人们保留了传承过程中音乐的完整性。音色、节奏的记录尽管直观,但人们却很难通过一份锣鼓谱的念唱去还原它真实的音响,只有在入耳的时刻才能体会到它所带来的复杂与震撼,这种缩谱形式为每一位看到它的人提供了充分的空间想象。杨荫浏先生的《锣鼓谱第一集》曾写道:“所用谱式,犹是工尺之谱;声调节奏,半在谱上,半在意中。”[22](P3-4)这是杨先生早年收集、厘定十番锣鼓抄本时所书写的一番话,不仅仅是十番锣鼓所用的谱式,留存于民间乐种、剧种与曲种中的谱式也大都是这样。对于锣鼓谱来说,节奏如何精确的量化,节奏型怎样表现,音色音响的明暗强弱对比如何突出,这些问题的解答并不尽在“谱”中,更多时候需要从艺人、乐手奏乐时的“意”中找到入口。