当代粉画的教学发展之道

——以20世纪前期中国粉画实践与传播为依据

2021-01-07刘康琳

刘康琳

(上海大学上海美术学院,上海 200072)

一、粉画艺术初入中国

20世纪前期,西画东渐和近现代“洋画运动”的影响逐渐深入,为西洋粉画艺术传入中国提供了社会基础和前提条件。1919年前后,艺术家李超士留欧回沪举办展览,其粉画作品引发热议之现象,成为中国粉画艺术传播与发展的关键节点。后来,许多艺术家通过不断的实践与探索,粉画艺术被列为教学内容,参与展览、出版,甚至进入了商业美术领域,宣告着中国粉画艺术“黄金时期”的到来。

在粉画艺术实践中,不仅有李超士长期的粉画探索和教学,还有颜文樑、潘玉良、徐悲鸿、司徒乔、陈秋草、周碧初等众多艺术家,他们都曾对粉画艺术进行创作和研究。其中粉画成果多通过美术教育和社团交流而逐渐对社会产生影响,甚至出现创作风格化趋势,为粉画艺术在中国的发展提供学术土壤。另一方面,粉画实践又通过方雪鸪、李慕白、杭穉英等人的努力,成功进入商业美术领域,成为书籍装帧设计、服装设计、月份牌绘制等艺术形式的选择之一。

粉画艺术于中国的传播,大致可分为美术院校、西洋美术社团的粉画教学传播,艺术展览、报刊杂志的展示传播与媒体传播。上海美专、天马会、白鹅绘画研究所、晨光美术会等院校团体将粉画实践及交流融入不同形式的教学和展示当中,通过函授学校、暑期学校、旅行写生和个人展、成绩展、社团展等,大大推动了粉画艺术在中国的传播和普及。

20世纪前期,中国粉画艺术的多方位实践不仅是当今社会的宝贵艺术遗存,其成功落地和快速发展也为当代粉画艺术发展提供可以借鉴的传播路径及发展模式。然而,中国粉画艺术前后百年发展悬殊,其被忽略和被边缘化的现实背后不仅是中国近现代粉画记忆“失忆”的问题,同样也是时代潮流所驱策的结果。只有对粉画这一画种进行清晰地再认识和再定位,才能使中国粉画艺术无论在当今或是未来的美术教育中,实现价值最大化。

二、多重身份的粉画教育实践者

20世纪前期,特别是20至30年代,上海作为美术传播的中心,许多艺术思想交汇,也聚集了诸多艺术人才,使文学、影视、设计、美术等多种艺术门类和相关文艺传播产业兴盛繁荣。因此,依着上海的场域特色,在教育、出版和展览相互结合的美术传播格局中,中国早期粉画艺术也迎来了发展和传播的小高峰。此时的中国粉画实践者拥有艺术家、教育家和实用美术设计者等多重身份,这给他们带来的不仅是跨学科的创作优势,还有愈加广泛的创作视野,由此产生了一定数量的粉画佳作。

根据笔者不完全统计,20世纪前期中国粉画实践者有59名。他们包括李超士、颜文樑、司徒乔、方雪鸪、陈秋草、徐悲鸿、刘海粟、周碧初、潘玉良、李慕白、许幸之、潘思同等。

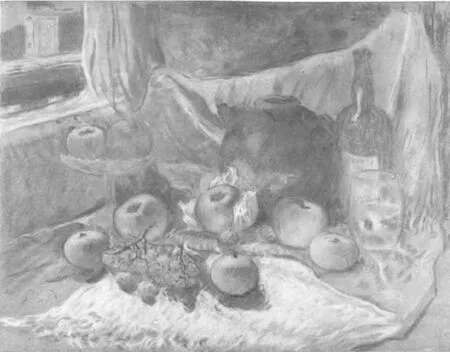

虽然颜文樑粉画《肉店》和《厨房》入选了1929年巴黎秋季沙龙,《厨房》获奖,但李超士被称为“中国粉画第一人”,自有其无可撼动的学术地位。首先,李超士一生中创作了大量粉画作品,就目前资料的搜集和整理状况来看,李超士是在20世纪前期进行粉画实践的艺术家中,粉画作品数量较多的一位(由于历史原因,现存李超士粉画大部分为中晚期作品,早期粉画呈现出“被遮蔽”的状态)。据笔者不完全统计,该时期李超士粉画作品至少29幅(如图1),且至少23幅粉画在展览中展出。在粉画“中国化”的进程中,李超士也做出了大量努力,其“中西结合”的创作手法透露着浓厚的中国意境和韵味,特别在其晚期的创作中,这种风格格外明显,是真正具有“中国气质”的粉画。(如图2)

图1 李超士《静物》粉画 《东方杂志》1924年 第21卷 第12期

图2 李超士《文房四宝》1955年 27×36cm《李超士画集》上海人民美术出版社 1985年

在李超士粉画创作及教学的影响下,越来越多的学生接触、了解粉画,并开始创作粉画。由此,粉画艺术在中国逐渐蔓延和传播开来。但较之李超士长期的、大量的粉画创作与研究,其他粉画创作者阶段性的探索则更多地呈现出“艺术跨界”的实践特点,甚至逐渐显现出风格化趋势。

其中,司徒乔、颜文樑等属于典型的现实主义风格,他们如实、生动地描绘出当时中国社会的真实面貌,不仅包括山川河流、市井生活,还有战后残景(如图3),扣人心弦。徐悲鸿、潘玉良、李慕白等人则基本忠实于描绘对象本身,以人物和风景写生为主,如李慕白的《王罗绥女士》、潘玉良的《园庭小憩》等。另有陈秋草粉画《银灰色的薄暮》带着印象派风格,《春之花》《诱惑》和方雪鸪粉画《黄泉之岛》则呈现出明显的表现主义与立体主义之融合。

图3 司徒乔《被日寇炸毁的石鼓书院残址》粉画 1946年 广州艺术博物院藏

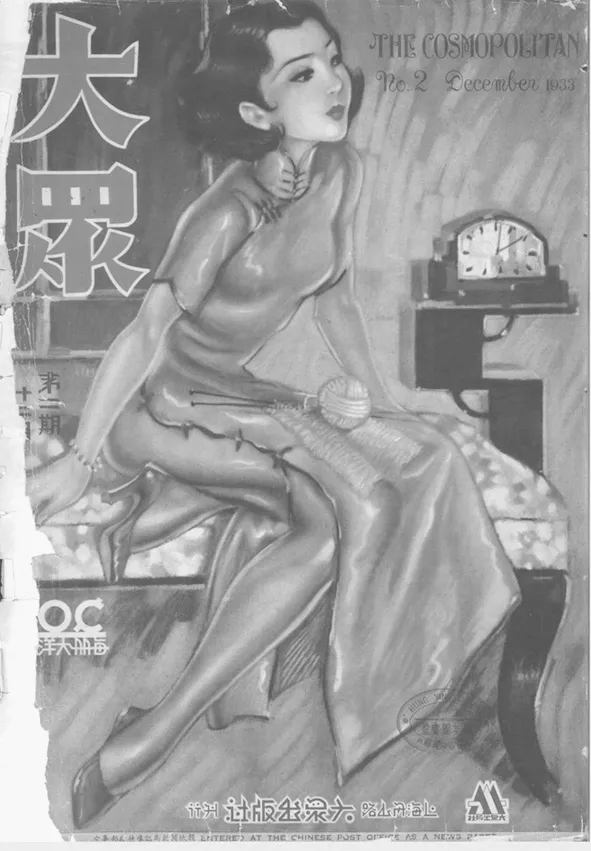

在商业美术领域,不仅有月份牌画家杭稚穉英、金雪尘、李慕白、顾廷康等以粉画技法创作月份牌画[1](P33);更有张聿光采用粉画和油绘两种形式创作照相布景[2];丁悚在创作报刊插图时采用过水彩画和粉画,当时广告画家郑曼陀的粉画造诣也很高[3];且“白鹅画会”的方雪鸪不仅在服装造型设计中使用粉画技法,有不少杂志插图和封面画也采用粉画创作(如图4),具有一定的“系列性”,将粉画优势发挥到最优。

以上,通过艺术作品实物,艺术家传记、画册等文献著述,我们得以大致还原20世纪前期众多粉画艺术实践者的创作状况。他们粉画中多种风格的融合与探索,为20世纪前期中国粉画艺术界营造出学术繁荣的欣欣之势,即便短暂,却仍辉煌。

图4 方雪鸪《冬夜》 粉画 《大众画报》(封面) 大众出版社 1933年第2期

如今,粉画虽然经过20世纪80年代的呼吁倡导,但对其研究与实践仍长期处于低迷状态,甚至少有人真正了解粉画画种,还常与水粉画、蜡笔、油画棒创作混为一谈,与粉画曾经的辉煌发展形成了鲜明对比。因此,20世纪前期,粉画教育实践者如何引入和发展粉画,其多重身份和跨领域实践的独特优势为中国早期粉画发展带来怎样的助益,都为我们探讨当代粉画发展带来启示。

三、基础性教育与专业性教育相结合的实践模式

谈及中国粉画艺术的发展,必绕不开20世纪前期创办的专业美术院校及西画艺术社团,它们以留洋归国的艺术家为主力军,承担起引进西洋美术于中国的使命,制定教学章程,开设西洋画科,编写西画教材,举办各类成绩交流展览还出版各类期刊画集,成为中西艺术之桥梁,引领着时下艺术的潮流。

粉画作为西画的一支,自然也被编入教育计划当中。在上海美专、上海美专函授学校、上海美专暑期学校,均可以看到粉画课程的设置。如,1918—1919年“上海美术函授学校学则”即已包括“色粉肖像科”,教学内容包含4门:“起手法”“头颅”“全身”及“半身”,前二者均在函授件中“附说明画法”。[4]

到了1921年,上海美专的校内课程也设置粉画课程。根据蔡谦吉藏民国十年(1921年)《上海美术专门学校概况》,我们可以看出粉画在当时教学设计中的学科定位。当时的粉画课程总共三个学年,每学年课程偏重不同:第一学年“对于物象偏重分析研究”,第二、三学年“偏向表现研究”,用具第一学年为“铅笔”“木炭”“色水”,但到了第二、三学年变更为“木炭”“色水”“色粉”“色油”,说明粉画的难度位列铅笔画、木炭画和水彩画之上,需要一定的绘画基础才可以。此与潘玉良《我习粉笔画的经过谈》中提及的“在一匣数十根,或一大匣数百根的粉笔颜色打开来的时候,我们如果没有木炭画的基本练习,要想表现一件事物是很难的”相互映衬。

当时上海美专西洋画专业的学生,大部分向李超士学过粉画,有陈秋草、方雪鸪、潘思同、万古蟾、潘玉良等,后来这其中许多人都从事美术教育。学生万古蟾、许士骐、郦订模、吴志庵在同学中发起成立粉画会,每学年举行同学粉画展。[5](P32)也有学生陈秋草、潘思同、方雪鸪创立白鹅画会,传授粉画技艺。因此,学院粉画教学又与社团美术教学并行,为粉画在中国立足夯实基础,为未来粉画事业培养输送人才。

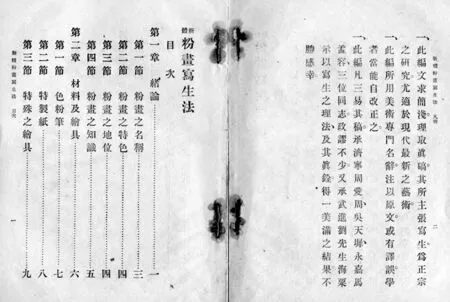

然而,粉画的实践和探索并不局限于专业艺术教育中,在基础教育特别是中小学校教育当中,粉画也占有一席。教材方面有商务印书馆1921年出版的《粉画写生法》[6](如图5、图6)是目前笔者搜集到的中国最早阐释及介绍粉画之专门教材,聚焦于粉画写生,参以编者自身研究,有具体实施细则论述,文字简浅,除了适用于“师范学校”外,同样是“中学校”用书。另有《色粉画》教材,商务印书馆1934年8月发行,绘编者刘海粟在文中谈及粉画的用具选择、粉画描写要领等诸多方面时,都特别指出“普通中学生”应该如何选择,应该具备何种态度和素养,而“普通中学校”应该具备何种设施等,为粉画在“中学校”普及教育中的发展和规划带来思路。还有“孔雀牌粉画教本”,1942年8月28日《申报》刊登广告如下:

图5 1921年商务印书馆《粉画写生法》目录1

孔雀牌粉画笔粉画教本,铜版纸彩色精印,粉画入门专家陆尔强编绘,特价每册二元八角,欢迎本外埠画局、文具商店、学校、合作社经销。谨备样品,函索即寄。[7]

虽不明确针对中学生而编,却同样是粉画入门级教科书,可见当时粉画艺术亟待普及的需求。

此外,1925年《北京孔德学校旬刊》刊登了七年级到十二年级的美术作品,其中包括两幅学生粉画,一幅九年级学生的粉画风景(如图7),一幅八年级学生的粉画人物(如图8),为我们保留了当时中学校基础美术教育中粉画艺术的成果面貌。虽由于单色印刷,或年代久远,对我们分析作品颜色、笔触等带来诸多局限,但仍可以大致获得画面描绘主要内容和位置经营的相关线索。

另有湖北省立一中,也将粉画列入中学美术教育之内,1928年其以学校名义参与湖北省第一届美展,获甲等等地。《申报》当日刊发展览评论如下:

图7 九年级马珏绘 粉画 《北京孔德学校旬刊》 1925年 第11期第 7页

图8 八年级杨准绘 粉画 《北京孔德学校旬刊》 1925年 第11期第 8页

综观各校成绩,除美专外,重视艺术教育者首推一中。该校设备较全,故成绩独优。图画有木炭、水彩、毛笔、铅笔、粉画图案多种。木炭最佳,水彩稍次。工艺有金工、蜡工、竹工、石膏工、木工、泥工、金石多种。金工精致实用,蜡工色彩鲜明,金石雕法亦有可观。[8]

虽粉画在该校的成果展示中并没有被单独提及,我们无法得知当时粉画艺术在湖北中学校里的发展状况,但粉画被列入普及美术教育之中,是为依据。

由此可见,粉画初入中国时,对中国美术教育的渗入是比较全面的,无论课程设计、教材编写,还是基础性教育与专业性教育兼顾的实践发展模式,都将为当今粉画教育提供一定程度的借鉴。

四、教学展览推动粉画教育传播

随着20世纪前期各美术团体进入活跃期,美术展览的举行也可谓盛况空前。除了艺术院校和研究所的成绩展、社团展,还有艺术家个展、联展等,内容丰富,形式多样。既有各艺术风格流派的交流与探讨,也有中西画种之间的对比与较量。因此,美术展览对于艺术传播的重要性日渐显著,它扮演着“中介”的角色,改变了传统画家闭门造车、坐井观天的习画方式,不仅为各艺术间切磋和交流搭建平台,也为艺术之传播与普及构筑桥梁。

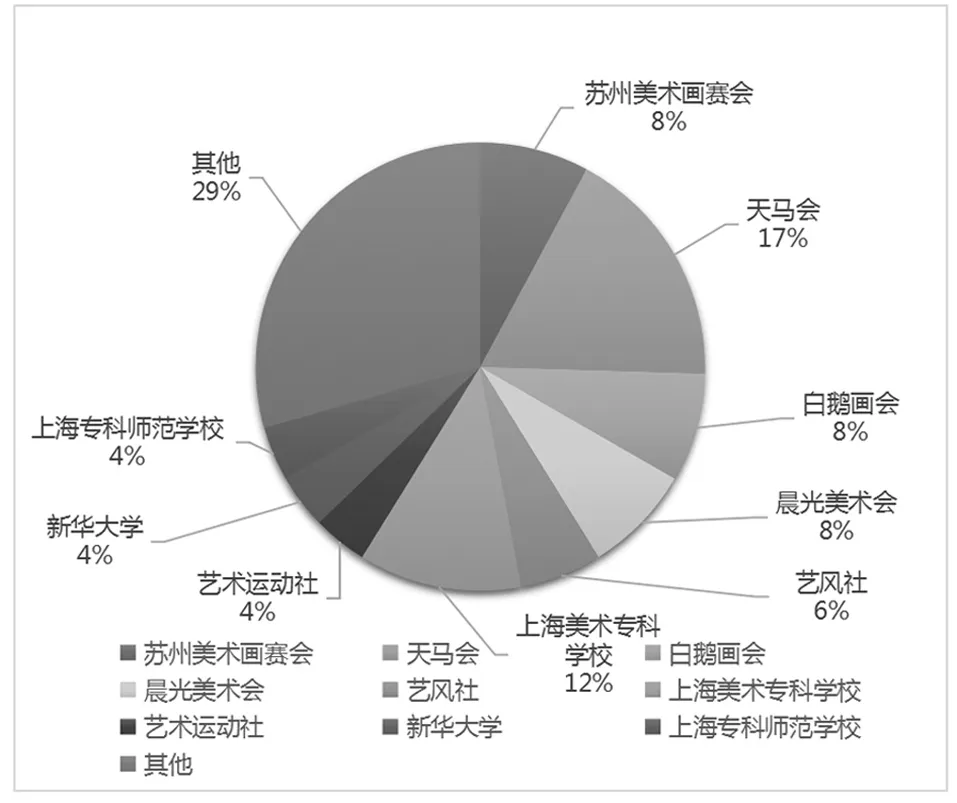

粉画艺术置身于这股展览潮流中,自然随势成长,获益良多。据笔者不完全统计,20世纪前期涉及粉画作品的美术展览,特别集中于20至30年代,共举办展览87场,分布以上海为中心,辐射于苏州、广州、南京、武汉等地。其中,美术学校及社团等成绩展览共51场,占比最大。以上海美术专科学校、天马会、晨光美术会、白鹅西画研究所展出粉画为最多(如表1)。这些相关粉画的教学展览大量举办,为早期粉画教育传播推波助澜。

表1 各学校、社团粉画展览比例图

艺风社于1933年1月成立,其举办的有记录的三届艺风社美展均能看到粉画的身影。晨光美术会自成立起共举办五届正式展览会,有三届展出粉画。白鹅画会总共举办六届展览会,其中也有三届展出粉画作品,尤以创办者陈秋草、方雪鸪粉画为最著(如图9-图10)。1929年7月的第二届白鹅画会展览评论有“以秋草雪鸪之粉、油、速写诸帧为最。

图9 陈秋草 《S画像》 粉画 1929年

图10 1929年第二届白鹅画会展览作品现场留影(墙面)左起第二幅作品即为陈秋草粉画作品《S画像》

如粉画之《彷徨》《归宿》……均为不可多得之佳构”[9]的高度评价。

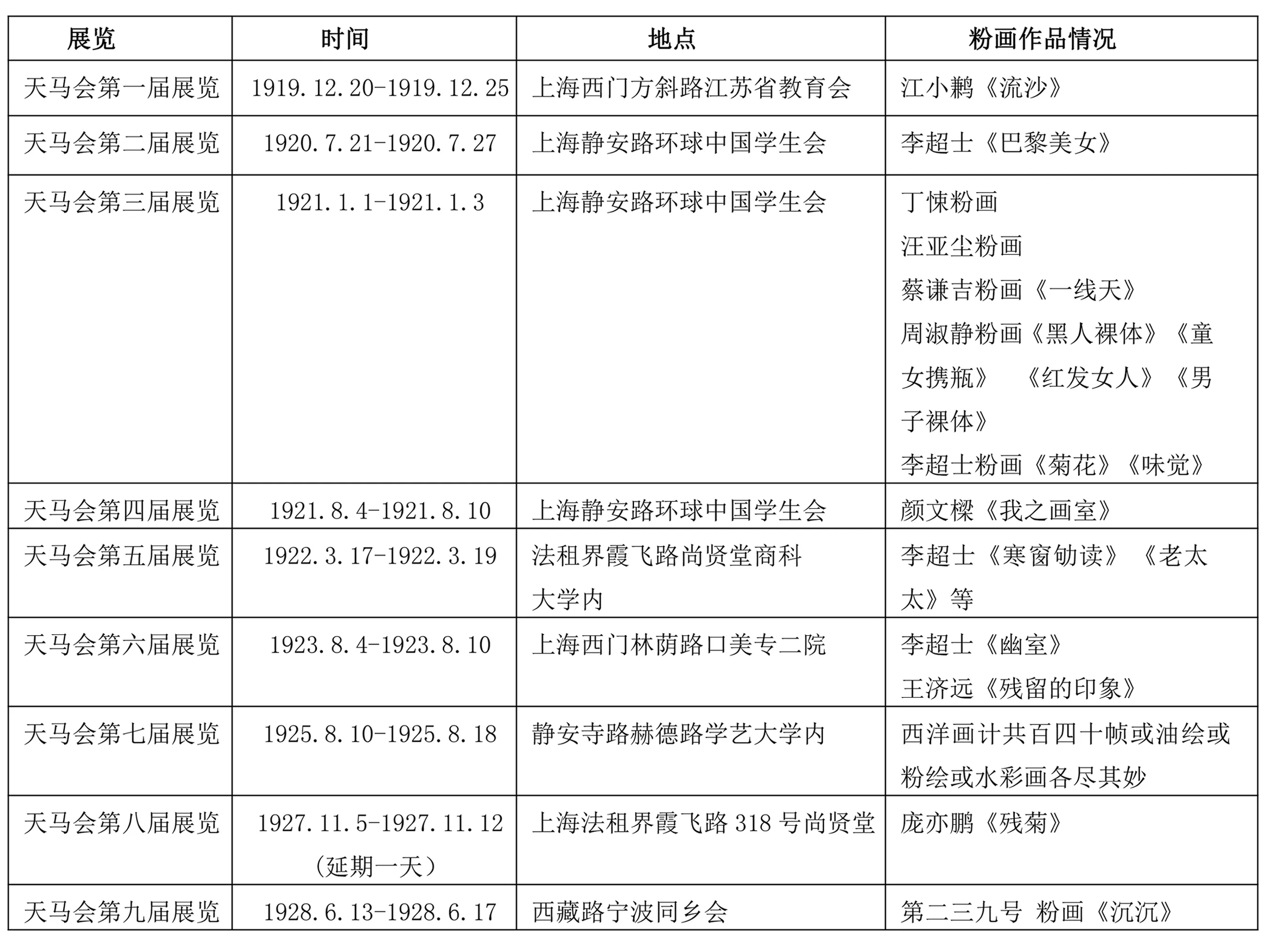

天马会作为展出粉画最频繁的艺术社团,由丁悚、江小鹣(江新)、杨清磐等人发起,成员多以上海图画美术院的教员为主。自1919年9月28日成立起到停止活动的十年间共举办九届绘画展览会,每届均有粉画作品展出。

天马会第一届绘画展览会受到了当时业内的诸多关注,会后高剑父在《申报》发表评论文章《高剑父对于天马会之评语》,表达了对江小鹣粉画作品的认可:

色粉画以江小鹣所绘之《流沙》为最,寥寥数笔,而形神毕肖,筋肉活现。恐执途人而问之,都难移易,一笔非深于艺用解剖学……[10]

开展第三天,刚留法回沪的李超士也参观了展览,并给予较高评价。同年,李超士加入天马会,被选为展览“西洋画部”审查员,之后,其粉画便多次出现在天马会展览上。天马会第三届绘画展览会叙述:“西洋画部,有周淑静女士之粉画,……王济远、汪亚尘、杨清磐、洪野之水彩画,李超士、丁悚之粉画”[11];天马会第八届展览会评论:“庞亦鹏的《鸳湖一角》最佳。《窘》亦好。粉画《残菊》令人有迟慕之思。”[12]

如上,关于天马会各届展览评述诸多,据笔者不完全统计,天马会展览涉及粉画展品中,已确认作品名目的作品共16幅,具体情况如下:

由表2可以看出,粉画在天马会的教学研究中虽不占主导地位,但李超士的加入,为天马会粉画领域带去许多生机,天马会粉画出品有将近一半为他的作品。实际上,还有上海美专、上海专科师范学校、南京美专旭社、苏州美专、中国科学艺术社、天化艺术会、上海艺术协会、新华艺术大学、武汉艺术研究会、国立杭州艺专等美术学校或团体展出过粉画,它们覆盖于上海、南京、苏州、武汉之美术界,以展示传播方式,使一部分艺术实践者得以了解粉画、创作粉画、展览粉画、评论粉画,也使一部分观众知晓粉画、欣赏粉画、收藏粉画,是推动中国早期粉画教育发展的一支重要力量。

表2 天马会九届展览涉及粉画作品情况(1)作者根据20世纪前期《申报》及杜少虎《合群开蒙——20世纪早期中国西画社团研究》(北京:中国艺术研究院,2009.)整理而成。

五、当代粉画的教学定位与发展模式思考

我们今天回顾和探讨20世纪前期粉画艺术的发展,其中现实意义之一,便是为当下粉画艺术发展带来经验借鉴和反思。当下的中国粉画艺术究竟以何种定位来发展,究竟如何与众多画种门类拉开差距,如何在专业领域占有一席之地,又如何在社会美育中以最大限度发挥自身优势来服务大众,都给当代粉画人带来困扰。

首先,正确认识当代粉画艺术的社会地位,为我们探讨今后的发展之路把握方向、奠定基调。20世纪前期,粉画的“短暂辉煌”,实际上借力于“西画东渐”的思潮。由于国门被强迫打开,许多中国艺术家对从未见过的西洋美术产生新鲜感和探索热情,从而将粉画艺术带入中国,许多艺术家争先尝试创作。而当今社会全球化,艺术发展的社会环境发生了变化,人们不再对粉画艺术的创作尝试有如此的渴望,是当代粉画发展受限的影响因素之一。其二,科技的高度发展,为当代艺术提供了无限可能,当代艺术创作更注重于艺术思想和概念的表达,而呈现出轻画面形式的趋势。传统艺术门类包括国画、油画、版画、雕塑都尚且面临着发展的限制,被看成“便携版油画”的粉画,由于完成效果与油画类似,一直作为油画艺术的补充和辅助而存在。因此,基本属于油画艺术从属地位的粉画,终究难以在当代大环境和大背景之下,引起人们过多的关注的境况。其三,粉画作品对当代刊物插图设计的吸引大不如前,粉画创作在照相布景、服装设计等领域的应用也因社会发展而遭到淘汰,当代粉画艺术难以借鉴20世纪前期经验,通过商业美术领域谋求出路。因此,相较于20世纪前期粉画艺术的发展路径,我们对于当代粉画艺术发展首先应该具备清楚的认识,只有认识到粉画艺术在当今中国社会各方面的局限性,才能更好地定位发展。

在粉画实践与研究方面,首先应该增强理论方面的研究,包括艺术史论的梳理、艺术风格的探讨和总结。在理论基础上指导实践,将粉画实践渗透于社会各个领域,重视风格的培养,特别是西洋艺术与中国精神的相互融合,鼓励创作如李超士一般带有“中国特色”的粉画作品,在多种风格的探索中,深化中国粉画“中国化”的发展理念,才能为中国粉画特色之路奠定基础。

在粉画教学方面,其一,应该坚定粉画艺术在普及美术教育中的基础性地位。粉画由于创作材料轻巧便捷,创作效果层次丰富,色彩饱和,是极适用于美术初学者掌握的一门艺术。因此,粉画艺术应该更多地在中小学美术教育领域进行推广,应该进入中小学美术课堂,让更多的学生们利用粉画特有的优势和属性,进行粉画实践,从而在探索中达到色彩技能的训练,拥有敏感的色彩捕捉能力和色彩调和、搭配技能,在享受视觉艺术的魅力之中,进行人的美感的培养,鉴赏能力的培养,进而呼应近现代蔡元培提出的“以美育代宗教”说。

其二,在专业艺术领域,将粉画艺术带入课堂,无论是私人美术学校还是大学美术院校,使之真正作为油画艺术入门的基础必备,在专业艺术领域获得广泛普及。当下许多的专业艺术教育,并没有意识到粉画艺术的独特价值,大部分专业艺术课堂看不到粉画艺术的身影。如果将粉画艺术的探讨置于学科建设的语境中是需要进一步探讨的话题,那么,设置粉画艺术专门课程,将粉画的创作与实践与户外艺术写生密切联系和融合,是具有可行性的发展方向。美术院校的学生在享受粉画创作材料为户外写生带来的便捷之余,能对西方印象主义创作方式方法进行有效地模仿和学习,进而对描写大自然、忠于大自然的创作风格和对自然中光影变化的捕捉和描写产生深刻的体验。

其三,促进粉画教学进入美术馆领域,以最大限度发挥粉画的优势。粉画作为便于携带且具有油画效果的艺术,若与美术馆实践结合,将会带来“双赢”的效果。上海刘海粟美术馆的相关措施首先为我们提供良好的范本,其美术馆教育部门长期推广的“艺临其境”教育活动,意在指导观众运用粉画媒材对本馆展出的大师作品进行现场临摹和创作。招募对象为12岁以上且具有一定绘画基础的观众。除了对展示作品的临摹,偶尔还组织粉画的户外写生活动(在美术馆附近)。自刘海粟美术馆新馆开馆以来,类似活动举办14次,引起了观众的一致好评,不仅集聚了美术馆人气,增加了美术馆影响力,还为粉画在当代的传播与发展提供助益。

此外,在展览展示传播方面,应借鉴20世纪前期粉画展览的高频举办,促进当代粉画艺术各种形式的展览,包括粉画竞赛展览、年度展览以及“粉画艺术节”等活动的落成。在国内各种艺术批评赛制和论坛之中,须增添粉画所占之比重,为当代粉画艺术实践者提供更多交流和切磋的平台,从而推动中国粉画艺术的发展。

总之,当代粉画艺术的研究和发展离不开粉画艺术社会认识和认可度的提高。也只有在社会认同的基础上,才能更好地发展。诚然,本文所涉及的对粉画艺术发展路径、方法的总结,也可与其他种类西画的中国化发展做替换。归根结底,我们需要探索的是适合本国特色的外来艺术发展之路,希望为国内艺术之繁荣,国际艺术之交流,尽微薄之力。