非工作时间电子沟通对领导有效性的影响:一项经验取样的日志研究

2021-01-06张光磊郑维丽李铭泽

张光磊,郑维丽,李铭泽

(武汉理工大学 管理学院,湖北 武汉 430070)

一、 引 言

非工作时间电子沟通作为一种“新型夜班”现象,指的是员工在非工作时间使用电子通信技术接收和处理工作事务。近年来人工智能、虚拟现实、增强现实和云计算、大数据等新技术发展迅猛,企业组织全面进入信息时代、互联网时代。信息的便捷给企业创造了战略机遇,也给企业及其员工带来了前所未有的挑战[1]。为了获取竞争优势,企业通过使用通信工具实施基于工作内容的非工作时间电子沟通越来越频繁,导致很多员工被迫不分时间“随时待命”。同一般电子沟通一样,非工作时间电子沟通由情感基调和所需时间两个要素组成[2]。作为语言要素,发送方通过情感化的语句传达支持、认可、鼓励的积极情感基调或者贬低、命令、粗鲁的消极情感基调。积极或消极的情感基调往往伴随着不同的情感体验并影响员工对电子沟通的情绪反应。而作为非语言要素,所需时间强调了接收者阅读和处理非工作时间电子沟通的时间要求,同样对接收方的情感或情绪体验起决定性作用。非工作时间电子沟通不同于传统意义上的远程办公或者加班,其往往发生在非工作时间,由电子沟通技术作为任务分配和沟通媒介,也通常不会取得相应的确定报酬。正是由于这些特点,非工作时间电子沟通所引起的连锁反应往往涉及多个交叉领域并且较为复杂,虽然已有大量研究致力于探索非工作时间电子沟通的有效性,但仍存不一致之处和研究空白。

首先,目前关于非工作时间电子沟通是否有益于工作领域的结论实际上是存在争议的。以往研究大多认为非工作时间电子沟通导致工作边界溢出到家庭领域、打破工作—家庭平衡[2-3],从而不利于员工家庭领域相关结果[4]。这一视角的研究默认非工作时间电子沟通对工作相关结果的有利贡献,认为非工作时间电子沟通本质上是工作领域对家庭资源的侵占,其往往意味着较低的心理脱离。由于员工一直没有从心理上脱离工作,即使已经离开工作领域,仍无法全身心投入到家庭角色内,而是继续投入到工作任务中,这无疑将促进工作领域繁荣[5]。与此相反,最近的研究指出,经历非工作时间电子沟通将阻碍员工睡眠,缺乏高质量睡眠的员工无法及时进行资源补充,进而导致第二天早晨耗竭,影响员工在工作领域的表现。这一发现表明非工作时间电子沟通并非总是有利于工作相关结果,即使其在工作任务层面上可以带来短期的收益,但当考虑到连续的工作体验时,非工作时间电子沟通可能并不那么“工作友好型”。虽然非工作时间一定程度上增强了员工对工作的控制,但也在客观上增加了员工工作负荷,因而在工作领域引发后续消极效应[6]。

其次,对于非工作时间电子沟通为什么不利于工作相关结果仍缺乏充分的解释。正如先前研究所示,不多的研究多从资源的角度探讨非工作时间电子沟通如何通过影响下属的自我损耗降低下属工作卷入和主动行为[7-8],从其他视角探索非工作时间电子沟通在工作领域的有效性及其影响机制的研究还比较鲜见。单一视角的研究只能解释资源的流失与恢复,而对于该过程中个体的认知状况,目前还无从了解。实证研究表明,员工在工作领域的态度和行为表现需要其在认知上参与其中,并对预期结果进行判断[9]。因此,与认知相关的因素可能是社会情境与员工态度之间的中介变量。例如,主动行为需要个体拥有对未来的想象和打破现有环境的动机,而变革型领导善于激励个体努力去实现理想的远景,因而个体基于工作的解释水平可能是二者之间关系的解释机制之一。

再者,由于下属往往是非工作时间电子沟通的接收方和执行者,学者们倾向将其视为研究的重点关注对象,探究非工作时间电子沟通对接收者情绪、资源和情感的影响,而对于非工作时间电子沟通是否对发送方“百利而无一害”仍没有研究进行详细的探索,相关理论机制和实证检验几乎处于空白状态。尤其考虑到绝大多数非工作时间电子沟通来自其直接上级,根据源归因理论,当员工收到非工作时间电子沟通并因此感到不适时,会在心理上将责任归咎于据此最近的一方,即非工作时间电子沟通的发送方,并因此对上级持消极态度[10]。因此,有必要从“发送方”角度考察非工作时间电子沟通的有效性。

在组织环境中,最直接的考察非工作时间电子沟通对领导影响效应的方式是检验其对领导有效性的影响。领导有效性一直是领导力领域研究的重点问题,过去几十年的研究从两个视角展开:以领导为中心和以下属为中心。以领导为中心的研究强调领导个人的特质和风格[11-12],以下属为中心的研究侧重于下属对其上级行为的认知结果[13]。领导有效性通常表现在下属的工作态度、行为、绩效指标的改变,具体包括:工作满意度、组织承诺等多达76个指标[14]。在本研究中,为了更为全面地测量和反映领导有效性,研究将从员工对领导有效性的评估以及员工总体工作态度两个方面来共同衡量非工作时间电子沟通对领导有效性的影响。

基于此,本研究将社会信息加工理论作为研究总体理论框架,拟采用员工总体工作态度和领导有效性这两个因素考察领导效能,探索非工作时间电子沟通在工作领域的有效性及其内在机制。社会信息加工理论[15](Social Information Processing Theory)认为个体所处的社会环境提供了各种影响其态度、行为的信息,个体通过处理周边可接触的社会信息以应对工作环境,调整自我认知和态度[16]。员工如何解读来自上级的非工作时间电子沟通“传达的线索”决定了其对上级有效性的评估和对工作的态度。具体而言,非工作时间电子沟通(包括情感基调和所需时间)可能触发个体的任务不合规性感知,即该任务是否违反员工的合理预期[17]。进一步,在综合社会信息加工框架的基础上,研究提出由非工作时间电子沟通产生的任务不合规性感知可能消极影响工作相关结果:一方面,任务不合规性感知引发员工对公平的考量,这不利于其对领导有效性的评价;另一方面,任务不合规性感知破坏员工社会身份和自我认同,并表现出消极工作态度。同时,社会信息加工理论指出,当个体经历较大的不确定性时,会更依赖于社会信息、对其进行更详细解读[15]。对高细分偏好个体而言,非工作时间电子沟通打破了其生活领域的稳定性,并带来较大的不确定性,从而产生更强的任务不合规性感知。

二、 文献回顾与理论模型

(一) 非工作时间电子沟通与领导有效性评价

移动通信技术的发展和工作需求的增加使得员工工作、家庭边界越来越模糊,具体表现为员工在工作结束后也需要通过电子沟通接收和完成上级的任务指示。这种非工作时间基于工作内容的电子沟通不同于弹性工作时间。后者指的是员工可以脱离传统的朝九晚五工作制,在一个预设的时间范围内自由安排工作时间,这种类型的工作制通常意味着高度的灵活性和积极情绪[18]。而非工作时间电子沟通则是一种员工被动接收和处理工作任务的过程,且这一过程发生在每日正常工作时间外。最初,组织管理者将其视为工作的延伸,并以此作为提高生产力和工作效率的手段。随后,学者们开始关注这一领域并发现非工作时间电子沟通意味着对员工家庭资源的侵占和剥夺,与工作—家庭冲突直接相关[3-4,19]。进一步,Butts等[2]发现,非工作时间电子沟通情感基调产生愤怒或快乐的情感,消极情感基调与愤怒正相关,积极情感基调则与快乐正相关,而阅读和处理非工作时间电子沟通所需时间与愤怒正相关,与快乐负相关。

本研究认为非工作时间电子沟通情感基调和所需时间维度会影响员工对上级的认知,预测员工感知的领导有效性。首先,电子沟通往往能传递一种情感化的语气[20],支持、认可和鼓励的信息传达一种积极的情感基调,而不文明、敌意或有辱人格的内容则反映出消极的情感基调。积极的情感基调传达的是领导谦虚、有礼的态度,员工会感觉到领导对自己的尊重[21],有利于领导自身的印象管理,增加领导有效性评价。而消极的电子沟通被视为对接收者的情境攻击[22],使个体感到人格受到侮辱并质疑上级的动机,引导员工从更消极的角度评价领导有效性。其次,有关时间学的文献[23]指出电子通信所需时间维度对信息接收者的解释和归因发挥着关键作用。一方面,频繁的电子沟通一定程度反映了领导者同情心缺乏和辱虐领导的侵略性倾向[24],会通过增强下属的压力使上下级情感上的社交互动变得困难,从而降低领导有效性评价;另一方面,高时间要求的电子沟通被视为发送者对接收者的主导与控制[2],使电子沟通接收方当前目标受阻、非工作领域的幸福感难以得到保护,并造成一种压迫感。因此,员工可能因为非工作时间电子沟通占用了他们稀缺的注意力、精力和时间资源而对电子沟通发送方产生怀疑、敌意[25],并进一步削弱领导有效性评价。据此,提出假设:

H1:非工作时间电子沟通(a)情感基调与领导有效性评价正相关。情感基调越积极(消极),员工领导有效性评价越高(低);(b)所需时间与领导有效性评价负相关,所需时间越长(短),员工领导有效性评价越低(高)。

(二) 非工作时间电子沟通与总体工作态度

除了直接考察员工领导有效性评价之外,由于下属工作态度相关指标一直是领导有效性的反映形式之一,评估下属总体工作态度如何受到非工作时间电子沟通的影响也具有重要意义,下属总体工作态度主要反映为下属的工作满意度、离职意愿和工作压力。总体工作态度指的是对工作进行评估,表达个体对工作的感受、信念和依恋,是各工作绩效指标(如任务绩效、创新绩效和反生产工作行为)的重要影响因素[26]。大量学术研究证实积极情绪与积极的工作态度显著相关[27]。首先,积极的情感基调传达积极的情绪[2],引导个体积极完成工作任务、关注工作资源的获取,如更高的绩效、更快的晋升与更高的工作满意度正相关[27]。消极的情感基调表示情境的不利以及目标受阻[2],往往与消极情绪相关。研究表明这种目标障碍感和挫折感会增加员工的压力体验[28]、离职意愿[29],减少工作满意度[30]。与现有研究一致,本研究期望非工作时间电子沟通情感基调维度积极影响员工总体工作态度,因为积极的情感基调带来积极的情绪,从而有利于积极的工作态度。

作为非语言线索,电子沟通中的时间维度是引发个体压力和情绪反应的直接因素。首先,所需时间作为一种工作要求,需要员工持续的努力,而这种额外的要求将使得个体在工作领域消耗的认知和情感资源在还没有得到恢复的情况下,进一步加剧消耗,使得员工感觉工作超载[31],进而导致压力水平增加[32]。其次,长时间非工作时间电子沟通会产生下游影响,持续处理电子沟通可能让员工产生倦怠[5],进而通过扼杀心理资源来抑制员工的积极性、减少工作满意度、增加离职意愿。由于上述原因,本研究认为个体经历时间要求较高的非工作时间电子沟通会对其工作态度产生负向影响。由此,提出假设:

H2:非工作时间电子沟通(a)情感基调与总体工作态度正相关。情感基调越积极(消极),员工总体工作态度越积极(消极);(b)所需时间与总体工作态度负相关,所需时间越长(短),员工总体工作态度越消极(积极)。

(三) 任务不合规性感知的中介作用

以往研究通常借鉴边界理论来解释非工作时间电子沟通对员工家庭领域结果的影响机制[3-5],鲜有研究通过社会信息加工理论的视角来揭示其有效性和作用机理。社会信息加工理论强调个体对工作环境的感知,鉴于本研究关注非工作时间电子沟通,任务不合规性感知应该是与此距离最近的认知变量。作为一种自我认知情绪,当人们认为某一工作任务是不合理或者不必要时,任务不合规性感知被唤醒。根据Semmer等[17]的定义,当任务符合员工合理预期的行为准则时,即被视为合规的,反之,则是不合规的。

借鉴社会信息加工理论,个体会根据对当前环境的感知,对人或事物进行认知和评估[15]。因此任务不合规性感知可能影响其对领导有效性的评价[33]。首先,不合规任务将本可以不存在或者不属于其职责范围内的任务分配给员工,一定程度上反映了领导管理组织能力的缺乏。其次,违反角色期望将引发不公平感。研究证实,三种形式公平(分配公平、程序公平、互动公平)均与领导有效性积极相关[34]。再次,任务不合规性感知使消极情绪增加,进一步导致个体认知失调,处于认知失调状况下的个体难以做出准确的有效性判断[35]。总而言之,任务不合规性不仅是领导有效性低下的一种反映,而且可能会模糊员工对领导有效性的正确感知。

个体对环境的感知也会影响其态度[36]。先前研究将任务不合规性感知视为员工在社会环境中感知到的社会贬低(如:不受尊重)的形式之一[37]。因为角色不仅仅是期望,还是个体社会身份和自我的一部分,为其提供意义和目标感[38]。因此,任务不合规性感知可能威胁到员工身份和自我认同,增加其压力体验[39],从而导致更多的退出[40]和反生产行为[41]。对德国IT公司的实证研究也表明,员工任务不合规性感知预测了更低的工作满意度和更高的离职意愿[40]。综上所述,任务不合规性感知由于贬低员工个人自尊、损害其定义自我而消极影响员工总体工作态度。

研究发现,任务不合规性感知可以被视为特定事件诱发的离散和短暂的情绪状态[42],取决于个体对当前情境提供的社会信息的处理。具体到非工作时间电子沟通领域,本研究假设非工作时间电子沟通的情感基调和所需时间是影响个体任务不合规性感知的关键。基于社会信息加工理论,非工作时间电子沟通的情感基调构建了一种感知的沟通环境[15]。当非工作时间电子沟通是积极的,个体将更愿意为此付出努力。George[43]的研究表明,积极的情感会使人们从更积极的角度去感知刺激。在该情境下,员工将更多体验到对工作的控制感和成就感,而忽视了电子沟通引发的工作—家庭冲突[3]、情感耗竭[5]等消极影响,进而降低员工的任务不合规性感知。而当非工作时间电子沟通比较消极时,员工执行任务之前需要更多情感调节,以权衡工作领域与非工作领域的任务需求,导致个体消耗更多的认知和情感资源[8],增加其任务不合规性感知。

此外,研究人员发现,当电子通信相对工作量较小、容易阅读时,员工的不合规性感知较低[44],所需时间短的任务目标更容易实现,有利于个体自我效能感提升[45]。因为相对于长时间的困难任务,当前任务很容易完成,他们可以快速回归到非工作领域,且完成任务可以获得人际资源和工作资源[46],一定程度上缓解了非工作时间导致的任务不合规性感知。相反,对时间要求较高的非工作时间电子沟通也可能被认为是对个人时间的不尊重,导致个体幸福感降低,进而使个体产生任务不合规性感知。

综上,在个体内部,非工作时间电子沟通和领导有效性、员工总体工作态度通过感知的任务不合规性间接相关。也就是说,当个体需要处理非工作时间电子沟通时,他们会根据非工作时间电子沟通的情感基调和所需时间来对其进行解释和应对。反过来,感知到的任务不合规性会对领导有效性和员工总体工作态度产生消极影响。据此,提出以下假设:

H3:非工作时间电子沟通(a)情感基调、(b)所需时间通过任务不合规性感知影响领导有效性。

H4:非工作时间电子沟通(a)情感基调、(b)所需时间通过任务不合规性感知影响总体工作态度。

(四) 工作—家庭细分偏好调节作用

社会信息理论表明当外部环境愈加不明确和模棱两可时,人们更依赖于社会信息提供的线索来调整自己的态度和行为[15]。例如,领导—成员交换(LMX)是非工作时间电子沟通和工作—家庭冲突之间的一个重要调节变量[2],拥有高质量LMX的员工往往与他们的上级关系亲密,这有助于信息交流,广泛的信息交流可以降低个体不确定感[47]。这一点和不确定性管理理论一致,不确定性管理理论认为公平相关信息为员工提供了管理不确定性的手段[48]。当员工遇到不确定性时,公平问题变得更加突出。因此,个体的边界管理策略(工作—家庭细分偏好)在多大程度上体现了不确定性,将影响员工对非工作时间电子沟通的解读并进一步影响非工作时间电子沟通和任务不合规性感知之间的关系。

工作—家庭细分偏好是指人们通过在工作和家庭领域周围创建或多或少不可渗透的边界,将工作和家庭的各个方面彼此分离的程度[49]。高细分偏好个体的目标是在特定的时间段内扮演特定的角色[19],往往比较僵化、教条主义,倾向于可预测的工作行为。而组织障碍(例如:加班、对工作请求的快速响应期望等)造成的跨角色中断会阻止具有细分偏好的人实现他们的偏好,减少高细分偏好个体对环境的控制感和可预测性[50],使其遭受更大的冲击,经历更多的模糊性和不确定性。相对于低细分偏好的个体,他们需要更多的信息来解释现状、做出决策、调整自己的态度[15]。因此,高细分偏好个体更依赖于电子沟通相关线索。对于他们而言,高时间要求会引起更强的任务不合规性感知,积极情感基调也会减少更多的任务不合规性感知。反之,当个体具有低细分偏好时,员工会经历较低的不确定性。虽然他们也会关注电子沟通所传达的所需时间和情感基调线索,但缺乏控制环境的意愿且能快速地对环境做出解释,这会导致员工较少地关注电子沟通的相关线索。

H5:工作—家庭细分偏好调节了电子沟通(a)情感基调、(b)所需时间和任务不合规性感知之间的关系,工作—家庭细分偏好越高,电子沟通的(a)情感基调、(b)所需时间和任务不合规性之间的关系越强。

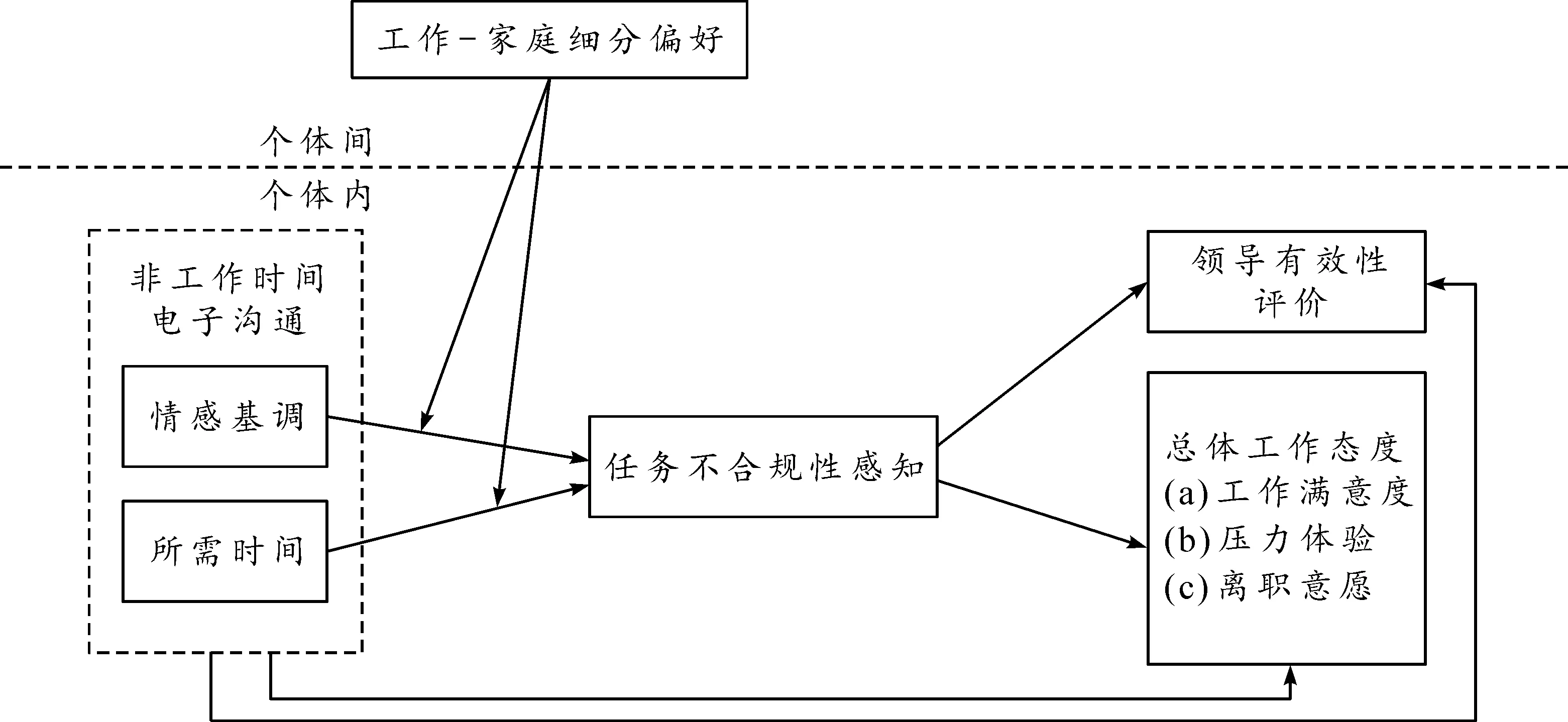

综上所述,根据H3-H5,本研究提出被调节的中介效应(Moderated Mediation Effect),具体的研究模型如图1所示。

H6:工作—家庭细分偏好调节了电子沟通(a)情感基调、(b)所需时间通过任务不合规性感知对领导有效性的间接效应,工作—家庭细分偏好越高,该间接效应越强。

H7:工作—家庭细分偏好调节了电子沟通(a)情感基调、(b)所需时间通过任务不合规性感知对总体工作态度的间接效应,工作—家庭细分偏好越高,该间接效应越强。

图1 研究模型

三、 研究设计

(一) 数据收集与样本选择

为了检验本研究的假设,本研究进行了一项为期三周的日志研究。样本来自湖北省武汉市三家企业的全职员工,涉及信息技术及金融行业。在最终获取的67个有效样本中,64.2%是女性,43.6%是已婚,年龄从23岁到60岁(M=31.07,SD=7.52),在当前上级手下工作的时间从0.1年到20年(M=2.18,SD=2.57),每周工作时间从35小时到60小时(M=45.62,SD=6.66),61.2%是基层员工,34.3%是基层管理人员,4.5%是中层管理人员。

首先,研究人员通过社交媒体软件发放邀请函招募志愿者,在邀请函中说明研究目的、要求、时长、报酬等信息,并强调研究在保密和自愿参与的原则下进行。105人表示愿意参与调查,并进入用于此次调查的微信群。在时点1(第一周),给参与者发送了调查链接并要求参与者在开始每日调查之前完成一项评估他们人口统计学信息、行业、任期、职位层级、每周工作时间、领导成员交换、工作—家庭冲突、工作场所细分期望、工作—家庭细分偏好的初步调查。其中,87名参与者在规定时间内完成了初步调查,并进入时点2的每日调查。每日调查为期两周,连续10个工作日每天给参与者发送2份调查。研究人员会在早上7:00给每个参与者发送调查链接提醒其参考早间调查,并要求其在9:00前完成,调查内容包括前一天的来自上级的非工作时间电子沟通情况(情感基调、所需时间)、任务不合规性感知,如果前一天没有经历非工作时间电子沟通,则不参与当日所有调查。下午15:00给参与者发送调查链接提醒其参考下午调查,并要求其在17:00前完成,调查内容包括领导有效性评价、总体工作态度(工作满意度、离职意愿、压力体验)。为确保参与者准时完成调查,研究人员会在每次调查结束前半小时在微信群再次提醒参与者完成调查。调查结束后,参与人员可领取相应的报酬。

调查收到87名参与者早间调查762份、下午调查743份,剔除了完成量在三天以下、没有在规定时间内完成调查以及无法实现早间、午间匹配的样本问卷。最终,将早间、下午调查进行匹配得到67名参与者共1226份每日早间、下午调查,即613份完整的每日调查数据。总体来说,问卷回复率为70.5%,其中15.4%在电脑上完成,84.6%在智能手机上完成。

(二) 变量测量

本研究的所有变量均采用国外成熟的研究量表,并采用翻译—回译程序。除了非工作时间电子沟通所需时间外,其余变量均采用李克特五点法进行测量。

1.非工作时间电子沟通的情感语调和所需时间。开始工作前,要求参与者评估前一天工作结束后来自上级非工作时间电子沟通的情感基调和所需时间。本研究采用Butts等[2]的做法,通过一个单一的项目来测量情感语调的维度,该条目是“你如何描述这种电子沟通的情感基调?”并通过询问参加者“你花了多长时间(时)阅读并遵守电子沟通中上级的要求?”来评估电子沟通所需时间。

2.任务不合规性感知。采用BITS(Bern Illegitimate Tasks Scale[51])量表,分别使用四个条目测量任务的不必要性和不合理性,例如:当你有工作任务要处理时,你是否会思考以下问题:“这些任务是不是必须要做”(α=0.87)。

3.领导有效性。根据De Hoogh等[52]的研究,本研究要求参与者完成一个包含三个题项的领导有效性量表,例如“我的上级作为领导者是有效的”(α=0.88)。

4.总体工作态度。遵照Nevicka等[53]的做法,本研究使用工作满意度、工作压力体验和离职意愿来衡量下属的整体工作态度。通过一个五条目量表测量工作满意度[54],例如“大多数时候我对我的工作充满热情”;一个四条目量表测量工作压力[55],例如“我的工作使我感到紧张”;并使用一个三条目量表测量离职意愿[56],例如“我计划在不远的将来辞职”(α=0.88)。

5.工作—家庭细分偏好。使用Kreiner[49]的四题项量表,包含条目如“我不喜欢工作问题打扰我的家庭生活”(α=0.91)。

6.控制变量。本研究选取年龄、性别、婚姻状况、行业、跟随当前领导的时间、职位层级、每周工作时间、LMX、组织细分期望、工作—家庭冲突等作为控制变量。组织细分期望,使用Kreiner[49]的两条目量表,例如“在我的公司,预计人们会在工作时间以外阅读和处理与工作相关的电子通信”(α=0.81)。工作—家庭冲突使用的是Netemeyer等[57]的五条目量表,如“有太多的工作要做,我只能放弃一些个人爱好”(α=0.88)。最后本研究使用LMX-7量表[58]来评价下属感知的领导—成员交换,如“一般来说,我很清楚我的主管对我的工作表现是否满意”(α=0.84)。

四、 数据分析与假设检验

(一) 验证性因子分析

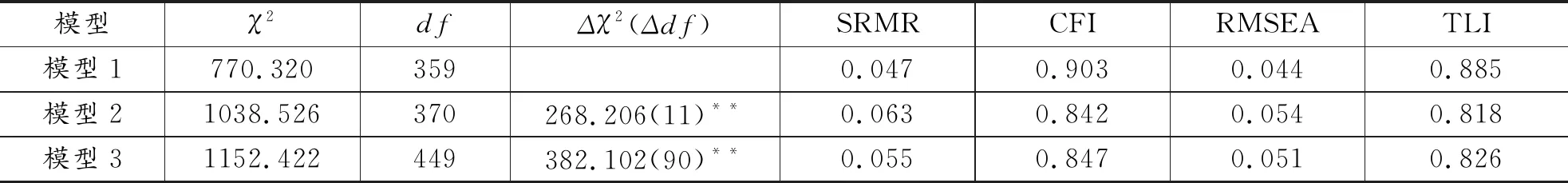

为了检验模型中变量的区分效度,本研究进行了多水平验证性因子分析(Multilevel Confirmatory Factor Analysis, MCFA),结果见表1。个体内层面包括所需时间、情感基调、任务不合规性感知、领导有效性评价、总体工作态度,个体间层面有工作—家庭细分偏好。首先检验了本研究的模型,拟合度良好(χ2=770.320,df=359),然后将领导有效性评价和总体工作态度的所有条目看成一个因素,测试一个五因子模型(χ2=1038.526,df=370),结果显示:六因子优于五因子模型(Δχ2=268.206,Δdf=11,p<0.05)。最后,本研究将任务不合规性感知、领导有效性评价和总体工作态度看作一个因子,测试一个四因子模型(χ2=1152.422,df=449),结果显示:六因子模型优于四因子模型(Δχ2=382.102,Δdf=90,p<0.05),其余数据也支持六因子模型是最优的(CFI=0.903,TLI=0.885,RMSEA=0.044,SRMR=0.047)。

表1 多水平验证性因子分析

(二) 描述性统计分析

表2统计了个体内相关性和个体间相关性和描述性统计。从表2可以看出,非工作时间电子沟通所需时间维度与任务不合规性感知(r=0.240,p<0.01)正相关,与领导有效性评价(r=-0.272,p<0.01)、员工总体工作态度(r=-0.133,p<0.01)负相关。非工作时间电子沟通情感基调维度与任务不合规性感知(r=-0.577,p<0.01)负相关,与领导有效性评价(r=0.372,p<0.01)、员工总体工作态度(r=0.474,p<0.01)正相关。任务不合规性感知与领导有效性评价(r=-0.397,p<0.01)、员工总体工作态度(r=-0.444,p<0.01)负相关。为研究假设提供初步支持。

(三) 假设检验

为了确保多层模型的准确性,在验证假设之前,本研究将每日变量方差分为个体间方差和个体内方差。结果显示,所有的每日变量都有足够的个体内方差(所需时间=66.8%,p<0.01;情感基调=30.9%,p<0.01;任务不合规性感知=21.5%,p<0.01;领导有效性评价=24.9%,p<0.01;总体工作态度=11.2%,p<0.01),说明本研究的这些变量均存在个体内差异。因此,本研究使用Mplus 7.4估计了多层路径模型(Multilevel Path Model)来检验研究假设。对level 1变量进行组平均中心化,工作—家庭细分偏好进行总平均中心化,并使用蒙特卡罗模拟(2000迭代)来估计95%置信区间以检验中介效应。

表2 描述性统计分析结果

表3 主效应检验结果

(续表3)

表3显示了多层路径模型分析结果。结果显示,非工作时间电子沟通的情感基调与领导有效性评价(γ=0.281,p<0.01)、总体工作态度(γ=0.230,p<0.01)显著正相关,假设1a、2a得到验证;所需时间与领导有效性(γ=-0.182,p<0.01)、总体工作态度(γ=-0.106,p<0.01)显著负相关,假设1b、2b得到验证。

假设3a、4a预测非工作时间电子沟通情感基调通过任务不合规性感知正向影响领导有效性评价、总体工作态度,正如表4所示,95%的置信区间均不包含0(CI[0.09216,0.2835]、CI[0.02776,0.1814]),假设3a、4a得到验证;假设3b、4b预测非工作时间电子沟通所需时间通过任务不合规性感知负向影响领导有效性评价、总体工作态度,结果显示,95%的置信区间均不包含0(CI[-0.1088,-0.03031]、CI[-0.08935,-0.01389]),假设3b、4b得到验证。

表4 中介作用、调节效应检验结果

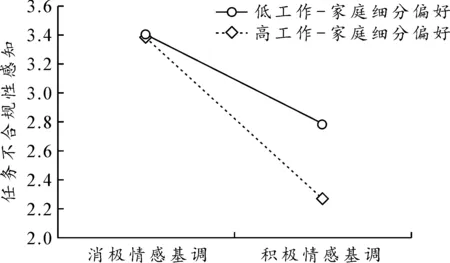

假设5a、5b提出情感基调、所需时间与任务不合规性感知之间的关系对于工作—家庭细分偏好高的个体而言更强。数据分析结果显示,所需时间与工作—家庭细分偏好的交互项显著(γ=0.052,p<0.01);情感基调与工作—家庭细分偏好交互项显著(γ=-0.302,p<0.01)。进一步,本研究进行了简单斜率分析,结果表明,在高于一个标准差的情况下,工作—家庭细分偏好对情感基调和任务不合规性感知之间的关系影响显著(95% CI=[-0.724,-0.380]),在低于一个标准差的情况下,其影响是显著的( 95% CI=[-0.415,-0.204]),且高低差异对这一关系的影响是显著的(95% CI=[-0.419,-0.066]),假设5a得到支持;在高于一个标准差的情况下,工作—家庭细分偏好对所需时间和任务不合规性感知之间的关系影响是显著的(95% CI=[0.064,0.182]),在低于一个标准差的情况下,其影响是不显著的(95% CI=[-0.074,0.116]),且高低差异对这一关系的影响是显著的(95% CI=[0.006,0.197]),假设5b得到支持。调节效应如图2、图3所示。

图2 工作—家庭细分偏好对电子沟通情感基调与任务不合规性感知关系的调节作用

图3 工作—家庭细分偏好对电子沟通所需时间与任务不合规性感知关系的调节作用

本研究还检验了四个被调节的中介效应(表5),结果表明在细分偏好不同水平,非工作时间电子沟通情感基调维度通过任务不合规性感知对领导有效性评价的间接效应的差值是显著的(95% CI=[0.008,0.154]),假设6a得到验证;在细分偏好不同水平,非工作时间电子沟通所需时间维度通过任务不合规性感知对领导有效性评价的间接效应的差值是显著的(95% CI=[-0.066,-0.002]),假设6b得到验证;在细分偏好不同水平,非工作时间电子沟通情感基调维度通过任务不合规性感知对总体工作态度的间接效应的差值是显著的(95% CI=[-0.005,0.087]包含0,但90% CI=[0.002,0.080]不包含0),假设7a得到验证;在细分偏好不同水平,非工作时间电子沟通所需时间维度通过任务不合规性感知对总体工作态度的间接效应的差值是显著的(95% CI=[-0.037,0.003]包含0,但90% CI=[-0.034,0.000)不包含0),假设7b得到验证。

表5 被调节的中介检验结果

(四) 补充研究

为了更进一步研究模型的内在联系、强化研究得出的结论,本研究进行了一项补充分析。有效的领导偏向于以高效的方式行事,并努力满足员工的工作需求。这表明,有效的领导往往预示着积极的员工工作态度[11,59],即非工作时间电子沟通通过任务不合规性感知显著预测领导有效性并非终点,还将进一步影响员工总体工作态度。为了检验这一可能性,在原有研究的基础上,本研究进行了补充研究。

补充研究样本为200名全职员工,主要以线上调查的方式进行,问卷调查时间为2020年6月17日到2020年6月28日。鉴于此次问卷调查的目的,除了人口统计学变量,研究还测量了非工作时间电子沟通的所需时间和情感基调、任务不合规性感知、领导有效性、员工总体工作态度。研究二中所有变量测量工具均和研究一相应变量一致。最终有效样本数为192,其中100人为女性,92人为男性。年龄在25岁到45岁之间,在当前上级手下工作的时间从1年到13年,每周工作时间从35小时到60小时,40.7%是基层员工,34.8%是基层管理人员,24.5%是中层管理人员。

使用Mplus7.0进行了链式中介分析。数据分析结果显示:所需时间通过任务不合规性感知、领导有效性到员工工作态度的间接效应值为-0.040,SE=0.020,p<0.05,95%的置信区间不包含0(CI[-0.095,-0.010])。情感基调通过任务不合规性感知、领导有效性到员工工作态度的间接效应值为0.153,SE=0.038,p<0.001,95%的置信区间不包含0(CI[0.091,0.247])。这一结果强化了非工作时间电子沟通对员工工作相关结果的负面效应,说明非工作时间电子沟通不仅对领导有效性和员工总体工作态度存在消极影响,而且还将通过对领导有效性的消极影响进一步强化其对员工总体工作态度的消极效应。这一发现有助于更好地理解非工作时间电子沟通在工作领域的有效性问题。

五、 主要研究结论及启示

(一) 研究结论

本研究的目的是通过体验抽样来检验非工作时间电子沟通(情感基调、所需时间)与领导有效性和总体工作态度之间的联系。实地研究结果支持本研究基于理论模型的假设。具体地说,多层路径分析结果表明,情感基调与领导有效性评价、总体工作态度正相关,而所需时间与领导有效性评价、总体工作态度负相关,任务不合规性感知在非工作时间沟通(情感基调、所需时间)与领导有效性评价、总体工作态度之间起中介作用。此外,在考虑了边界条件之后,在研究模型中加入了工作—家庭细分这一重要变量,放大了非工作时间电子沟通(情感基调、所需时间)与任务不合规性感知之间的关系,实证研究结果支持了这一理论假设。

(二) 理论贡献

本研究的研究结果对非工作时间电子沟通文献具有重要意义,通过关注非工作时间电子沟通在工作领域的有效性,即其对领导有效性的影响,研究了非工作时间电子沟通情感基调和所需时间对员工总体工作态度、领导有效性的影响,丰富了电子沟通领域的研究。尽管现有少数研究探讨了非工作时间电子沟通在工作领域的有效性,但是研究结论尚不统一,缺乏对员工认知的关注。作为个体参与工作行为、进行认知判断的重要因素,个体从事工作行为前必须投入大量的认知能量[9]。再者,现有研究聚焦电子沟通的“接收者”,缺乏考虑非工作时间电子沟通对“发送方”的成本效益。由于个体归因倾向,将非工作时间电子沟通视为“威胁”的个体可能将其归因于领导的无能,对领导有效性产生影响。特别是为了最大限度地了解非工作时间电子沟通的作用机制,本研究关注到了非工作时间电子沟通的两个重要维度:情感基调和所需时间,分别探讨电子沟通两大要素(语言要素、非语言要素)如何发挥非工作电子沟通的有效性,从而为不一致的研究结论提供一种新的理论视角。

此外,本研究揭示了任务不合规性感知在非工作时间电子沟通影响领导有效性和员工总体工作态度的过程中发挥的重要作用,为非工作时间电子沟通提供了新的研究视角,同时丰富了任务不合规性感知研究。不合规任务一直是压力文献的核心,但是实际上没有研究将其作为一种感知来解释非工作时间电子沟通和工作相关结果的关系。大多研究将其视为某一任务的属性研究其对个体心理和生理的影响,例如:自尊心下降[33]、愤怒[60]和皮质醇增高[61]。但本研究指出任务不合规性不仅仅是一种任务属性,也是一种重要的感知。先前研究也提到,不合规任务只有被个体感知到才有可能导致不公平和虐待的感觉[62]。具体而言,一些不合规的任务由于并未被执行者感知到,则不会对个体产生影响,而某些符合个体工作角色要求的任务也会由于情境(如:非工作时间)而触发不合规性感知,本研究为不合规任务研究进行了补充。

最后,本研究丰富了工作—家庭细分偏好在非工作时间电子沟通领域的作用。结合社会信息加工理论和不确定视角,当个体工作—家庭细分偏好高时,非工作时间电子沟通情感基调和所需时间维度对任务不合规性感知的直接效应,以及通过任务不合规性感知对领导有效性评价和员工总体工作态度的间接效应都将更强。尽管不同个体对电子沟通中情感要素的关注程度不同,但以往研究倾向于将其视为一个不变的常数,仅关注不同细分偏好个体对所需时间的反应程度。而本研究发现个体工作—家庭细分偏好会调节情感基调、所需时间和任务不合规性感知之间关系,扩展了当前工作—家庭领域关于工作—家庭细分偏好的研究。

(三) 管理启示

本研究对管理实践具有一定的指导意义。首先,模型表明非工作时间电子沟通可以作为评价领导有效性和员工总体工作态度的社会信息。组织应通过更合理的组织和管理建立良好的组织管理系统,有效地减少不必要的非工作时间电子沟通。其次,有效的沟通是关键,非工作时间电子沟通需要强大的沟通技巧、情商和能够有效地传达已经跨越隐私界限的非语言信息的能力。管理人员可能没有资源完全避免非工作时间电子沟通的发生,但是如果管理人员采取措施改善非工作时间电子沟通的情感基调和所需时间(例如,在电子沟通里面加上问候语、尽可能简单明了地传达工作信息等),会有效降低员工任务不合规性感知进而降低其对组织的成本效应。为了实现这一目的,组织可以通过提供沟通培训计划来帮助组织管理者提高这些技巧。

再次,人力资源部门在招聘时,应考虑个人偏好管理策略与职位匹配,例如,雇佣低工作—家庭细分偏好的个体从事最有可能经历非工作时间电子沟通的岗位(如销售、记者)。这样做不仅可以减少企业的成本效应也可以保护那些高工作—家庭细分偏好的个体免受非工作时间电子沟通的影响。最后,模型提出任务不合规性感知作为非工作时间电子的近端反应,会进一步对领导有效性和员工总体工作态度产生负面影响。所以,除了关注非工作时间电子沟通的情感基调和所需时间以外,管理者还应努力关注其他会在这一过程增加任务不合规性感知的因素,并试图识别和减轻这些情况。此外,本研究建议,明确说明非工作时间电子沟通的理由可能有助于避免任务不合规性感知。如果主管也参与执行这些非工作时间电子沟通的任务要求,表明他们不期望别人做他们不愿意做的事情,那么员工也会有效降低不合规性感知。

(四) 局限性和未来研究展望

总体而言,本研究采用了严格的方法论:连续十个工作日每日调查,并通过多层路径分析和蒙特卡洛进行假设检验,但还是存在以下局限。第一,变量测量和假设检验部分的局限有:首先,本研究仅进行问卷调查,无法确定变量之间的因果关系,存在反向因果关系的可能,即领导有效性可能是决定员工非工作时间电子沟通的前因。未来研究可以进行实验研究对变量进行操控,以有效规避反向因果问题,同时,进行多项研究也有助于检验模型的稳定性。未来研究也可以探讨非工作时间电子沟通情感基调和所需时间的前因,包括员工层面的因素、领导层面和组织层面的因素。例如,员工能力如何影响非工作时间电子沟通,领导效能如何降低或增加非工作时间电子沟通。其次,关于同源偏差,由于本研究相关变量是基于外部观察者无法报告的个体感知,因此可以自我报告。

第二,本研究只考虑了个人细分偏好策略的调节作用,忽视了其他社会情境的影响。例如,我们尚不清楚成员所处的社会文化环境是否会影响其对非工作时间电子沟通的应对。职业健康心理学领域呼吁开展跨文化研究,强调需要进行更多的研究,以扩大某一现象在不同文化下的理解[63]。先前研究表明集体主义倾向与角色模糊感知负相关[64]。在高权利距离、高集体主义的国家,由于其更重视和谐、更易接受不平等和特权,面对不合规任务时经历较少的消极体验[60]。未来研究可以将文化因素(不仅仅是集体主义和权利距离,还有其他的文化因素)作为调节变量,探究非工作时间电子沟通与领导有效性评价和员工总体工作态度的关系。

第三,本研究虽然检验了非工作时间电子沟通对上级的成本效应,但我们关注的还是下属对非工作时间电子沟通的感知,缺乏对上级的认知和资源损耗的关注。领导压力领域相关研究指出,上级经历工作—家庭冲突会消耗其自我控制资源,进而导致其次日的下级辱虐行为[65]。道德许可文献也表明,个体做了好事以后会产生道德许可,进而做一些不道德的事[66]。据此,本研究推断非工作时间电子沟通不仅给员工带来困扰,也可能引致领导者偏差行为。由于上级的特殊身份,非工作时间电子沟通导致的消极效应很可能溢出到下级,并给企业带来更大的成本效应。未来研究可以关注领导特别是中层领导对非工作时间电子沟通的感知反应以及其导致的工作家庭结果。