自决理论视域下的中国式“刷剧”

2021-01-05尤达

【摘要】“刷剧”是受众常见的极端观剧行为,网络时代媒体与受众在博弈中达成的共谋,演化出不同以往的中国式“刷剧”模式。文章基于自决理论构建受众行为动机的内在需要模型与外在刺激模型,发现媒体的诱惑升级使得受众的“沉沦”成为必然。因此,这是媒体激发和引导受众追求幸福感,从而实现传播效果最大化的方式。基于此,可以研究网络时代受众心理与传播效果间的关系,从而立足受众的行为动机反向评估剧集传播力的提升策略。

【关键词】“刷剧” 自决理论 受众心理 传播效果

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2021)12-065-09

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2021.12.010

“刷剧”,即在较短且集中的时间里一口气看完许多剧集。“刷剧”的“刷”明显是从“刷手机”延伸而来的,但完全脱离了其英文原意“滑动”(swipe),反而回归“刷”在中文语境中的传统含义,以“清除”或“涂抹”来简单直接却又形神兼备地形容一次性观看完剧集产生的酣畅淋漓感。事实上,“刷剧”对应的英文更能表达其内涵。binge-watching,直译为“狂欢式观剧”。前缀binge以巴赫金的“狂欢精神”呼应互联网语境,以此界定观看模式:在现实世界的彼岸“建立了第二个世界和第二种生活,这是所有人都在或大或小的程度上参与,都在一定的时间内生活过的世界和生活”。[1]

“刷劇”一词的流行源于2013年Netflix开发《纸牌屋》时采用一次性投放两季的战略。2013年尼尔森调查显示,超过60%的美国人选择一口气连续观看完两季。由此,Netflix与文化人类学家格兰特·麦克拉肯合作开展了一项涉及3 078名18岁以上成年人的调查,结果定义出了binge-watching,并指出这并非一种新兴的流行趋势,而是主流或新常态。61%的人经常如此,73%的人认为这是积极的行为。事实上,受众这种极端观剧行为早已有之,但在网络时代越发常见。2016年,威廉·特鲁劳等学者根据Netflix流媒体回放数据统计出美国的观剧情况:92%的观众存在一天观看三集以上的行为,37%的人会花上整个周末看完一部剧。同年,英国市场调研公司Onepoll基于2 000名调查对象得出结论:近三分之一的英国人都说“刷剧”是他们主要的兴趣爱好之一,尤其是年轻人,在18岁—24岁的受访者中这一比例是55%。在中国,情况同样如此。优酷发布的《2021春节假期在线视频数据报告》显示,春节网上“刷剧”超23亿人次,日均观看时长同比增长近20%。那么,受众“刷剧”行为何时产生,因何出现,意义何在?一切问题似乎都被淹没在“刷剧”这个简单而形象的语义背后。事实上,剖析受众极端观剧行为的动机,可以形成一个观测网络时代受众心理与传播效果间关系的重要坐标。

美国心理学家理查德·赖恩和爱德华·德西在人类内在动机研究的基础上,于20世纪80年代提出自我决定理论(SDT)。“注重社会和文化等外界环境因素是如何促进或者阻碍个体的意志、主动性意识以及幸福感的形成。”[2]历经三十余年发展,自决理论应用领域越发广泛。2010年罗恩·坦博里尼等学者将之应用于电子游戏,证明了“游戏中的需求满足和幸福感之间的联系”。[3]2014年伦纳德·赖内克等人将之延伸至社交媒体,“检验了内在需求满足和感知社会压力对使用Facebook的影响”。[4]在此基础上,2017年赖恩等人通过自决理论考察受众观看剧集的动机,阐明驱动人们持续观看电视节目的因素。[5]沿着这一学术脉络,受众喜爱“刷剧”,类似于玩家依赖游戏、用户沉浸社交媒体,皆与满足基本心理需要的内在动机密切相关。本文通过自决理论研究中国式“刷剧”模式。值得注意的是,该理论在心理学相关领域非常成熟,而以媒体为视角展开的研究正在兴起。当“刷剧”成为受众越来越重要的媒体娱乐方式时,关注受众心理与传播效果间的关系,可为剧集传播力的提升提供理论参考。

一、单向与共谋:中国式“刷剧”的发展历程

中国式“刷剧”仅就行为本身而言由来已久,这是媒体与受众间的博弈,且不同时代表征迥异。导致自决理论成立的前提条件,可为比对不同时代下的中国式“刷剧”模式提供参照。具体而言,自决理论关注的是个体拥有不受任何外界因素干扰而做出选择的自由和权利,总偏向于传受双方某一端的“刷剧”模式,无法形成“狂欢”。

1. 电视时代的“媒体马拉松”

中国式“刷剧”最初出现于有线电视快速发展期。1990年,随着《有线电视管理暂行办法》的颁布,中国的有线台数量陡增。然而,蜂拥而起的有线电视台却面临播出资源紧张的问题。为了更好地填补时段空档,电视剧成了优先选择。“因为能力有限,自制节目一般只有1~2小时,转播上级台和其他台的新闻等0.5~1小时,还汇编一些专题性节目,其余全靠电视剧支撑。”[6]这在客观上造成了电视剧连播现象,甚至可在一天之内完成十余小时的连播。但是,无论是集中供片还是自行采购体系,经费缺乏导致电视剧不仅质量不高,数量也无法保证。此时的“刷剧”模式中,媒体占据绝对中心,正如布尔迪厄所言“其实玩的是一个自言自语的独白游戏”。受众的“刷剧”行为其实只是在被动接受,选择的自由和权利并不存在。因此,这种“刷剧”模式非常像美国学者丽莎·珀克斯提出的“媒体马拉松”,“不是将这些媒体经历视为受众漫不经心的沉迷,而是承诺和耐力的共同胜利”。[7]当然,这是珀克斯在互联网语境下提出的观点。以之形容电视时代的中国式“刷剧”模式,指代的是独自奔跑的媒体并不关心跑道外是否有人在欢呼,观众要参与需要足够的耐力。

2. 介质时代的“暴饮暴食症”

中国式“刷剧”再次大规模涌现是因DVD的流行。早年录像带受限于体积过大,观众想要完成一次性连续观剧并不方便。很多城市中也曾流行用S-VHS录像带录制VHS信号的盗版翻录,以牺牲画质为代价换取更长的录制时间。但是,这种流行趋势兴起伊始,体积更小的DVD已然出现,如法炮制下,一张光盘能容纳一部剧集。盗版商在商业利益驱使下不断升级技术,并精心挑选剧集进行复制,以确保受众能够拥有选择的自由和权利。其后,早期的视频网站将盗版从线下搬至线上,用户通过在线或下载的方式能轻易获取剧集的观看权,且无论从便携性还是性价比上观之,都体现出受众至上的原则。介质时代的“刷剧”模式的确是以受众为导向的一场变革,只是传播方虽然促进了“刷剧”行为的形成,却因触犯法律而无法让受众“不受任何外界因素干扰”。“一夜下架”“盗版索赔”“字幕组被查”等事件让“狂欢”随时终止。因此,这种“刷剧”模式更像是人们因食物容易获得且随时可能失去而导致的过度消费行为,患上了“暴饮暴食症”。

3. 网络时代的“狂欢式观剧”

放诸自决理论成立的前提观之,“狂欢式观剧”需要传播方排除任何因素干扰,促使接收方拥有选择的自由和权利。因此,这应当是媒体与受众在博弈中达成的一次共谋。网络时代,媒体抗干扰能力不断增强。视频网站从渠道供应商转型为内容提供商,网络剧兴起;互联网与电视实现跨屏播出,网播剧诞生。与此同时,传受关系发生质变,“如果说传统电视时代是行动者控制受众,那么互联网时代一定是行动者迎合受众。受众的主动权在这一时代得到前所未有的增强”。[8]至此,中国式“刷剧”模式真正成为“狂欢”。2018年国家统计局第二次全国时间利用调查显示,居民一天看电视时间为1小时40分钟,使用互联网时间为2小时42分钟。结合两组数据比对,2020年国家广播电视总局中国视听大数据显示,“电视收视用户每日户均观看电视剧时长最长”;流媒体平台积累下海量付费会员,2019年爱奇艺、腾讯视频的付费会员突破1亿,优酷视频日均付费用户规模同比增长45%。结论是,中国人闲暇时间经常在“刷剧”。

二、诱惑与“沉沦”:中国式“刷剧”的受众行为动机

仔细观察这场媒介与受众的共谋,网络时代中国式“刷剧”模式的本质在于面对受众“沉沦”的必然,媒体竭尽所能让诱惑升级。具体而言,媒体依据关联性构建出的内在需要模型促使受众行为动机形成,进而利用互联网媒介优势构建出外在刺激模型,强化受众行为动机。

1. 自主、胜任和归属:受众行为动机的形成

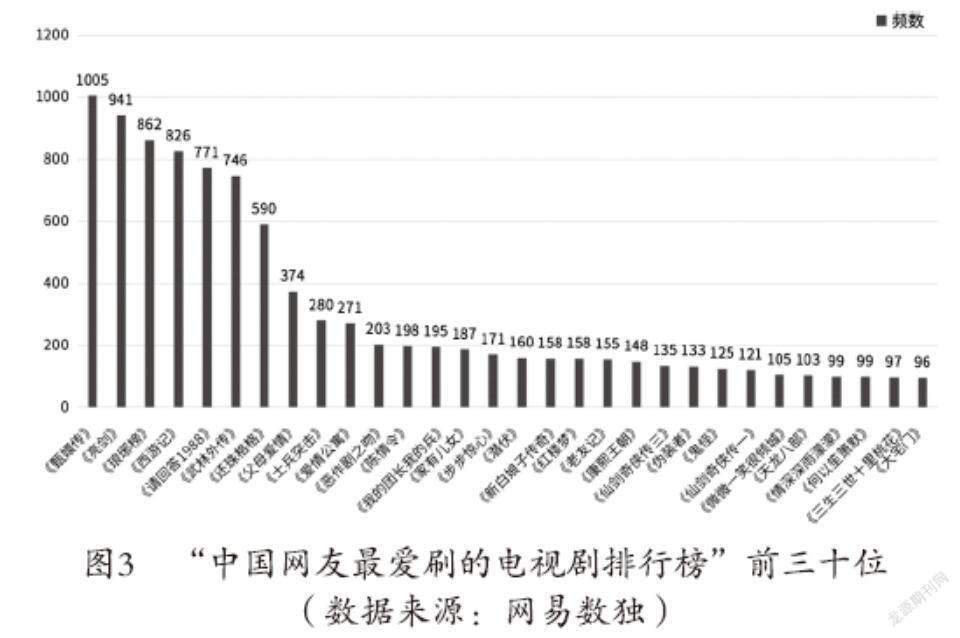

基于自决理论观测,“在每个个体身上都存在着基本心理需要,包括自主需要、胜任需要和归属需要”。[9]网络时代的中国式“刷剧”模式是受众为了提升基本心理需要的满足程度以形成主观幸福感而选择持续观剧的行为,可以增加用户愉悦感和恢复体验,以及通过感知自主性的增加而获得活力。在此,笔者以网易数独统计知乎上20 519个用户反馈完成的“中国网友最爱刷的电视剧排行榜”为数据源(见图1),分析受众行为动机的形成。

(1)自主需要。“个体在进行某项活动的过程中,渴望能够根据自我意愿或意志去自由地做决定的潜能。”[10]中国式“刷剧”模式中,自主需要直接激发受众选择继续观看与向他人推荐的意愿。在以往的模式中,受众没有机会做出太多选择,自主需要的满足只体现为对某部剧集感兴趣而选择“刷剧”。这是一种对行为结果的强调,自主需要满足程度偏低。网络时代受众自主需要的满足程度得到极大提升,数据源中关于“刷剧”遍数的回答,出现频率最高的是“一遍”和“三遍”,最为极致的为“十遍”。究其原因,中国式“刷剧”模式从强调结果走向覆盖过程。如今,大多数流媒体平台不仅配备了倍速播放功能,还提供0.5慢速、正常速度、2倍速等选项,甚至还能拖动进度条。《新京报》调查发现,在214位18岁到40岁的受访观众群里,平时使用倍速“刷剧”的比例达到67.38%。受众可以根据自己的喜好和需求“刷剧”。弹幕功能的出现,让受众自由地在托马斯·斯塔福德形容的“孤独的狼”和“社交动物”间切换。“孤独的狼可能独自狂欢以减轻孤独感;社交动物可能会线上或者线下与他人一起疯狂观看。”[11]这些都增加了选择继续观看的可能性。此外,截图、截视频功能的出现,让分享成为可能,甚至能在互联网上形成话题。例如,2019年11月《情深深雨濛濛》中的“被截视频”登上了热搜排行榜,题目为“如萍学车的样子像极了你”,由此引发一波老剧新刷的热潮,这增加了“向他人推荐”的可能性。省略片头片尾功能的存在是“刷剧”行为得以延续的关键。该功能看似受众并未自己做决定,但由于其沉浸于幸福感的满足,潜意识需要连续观看,媒体排除一切干扰,满足受众这一自主需要。

(2)胜任需要。“个体需要体验到自身有能力完成某项工作或能够胜任某个任务的效能感知。”[10]事实上,受众观剧过程本身不存在所谓挑战性,胜任需要的满足体现为对情节的理解和人物的把控,即受众凭借观看能力获得成就感,进而选择继续观看,甚至向他人推荐。因此,受众的胜任需要对叙事文本提出要求。例如,结构情感论指出,“操纵故事的叙述顺序,可以引起不同的情感反应。推迟故事的结局可以制造悬念,先结果再经过的呈现能激发好奇心,而意外事件则引起惊奇”。[12]以往的中国式“刷剧”模式中,受众为叙事文本所限,如剧集中故事的趣味性、人物的新奇性等都相对较低。网络时代,在剔除数据源中无意义词和剧名之后,剧情、演技、人物、台词、角色出现频率较高。这是因为此时的模式中,受众胜任需要的满足,从简单走向复杂。随着海外剧集的大规模传播,受众对叙事文本的要求与日俱增,由此涌现出的剧集在故事情节和人物设定上极为复杂。例如《长安十二时辰》将戏剧张力贯穿全剧始终,时刻冲击观众的时间感受;《隐秘的角落》故事精彩、人物复杂,甚至细节处理都极为细致,几乎每一帧镜头都有寓意。这些皆大大提升了受众胜任需要的满足程度。

(3)归属需要。“个体在与外界沟通交往的过程中,内心渴望得到他人支持、理解,融入或隶属于他人的需求。”[10]以往的中国式“刷剧”模式中,归属需要更多体现为受众与剧中人物进行准社交互动,由受众自行想象出与剧中人物间的关系,即唐纳德·霍顿提出的远距离亲密观察。具体方式可以是熟悉并喜欢一个虚构的超级英雄,如对电视剧《西游记》中孙悟空的喜欢;也可以是模拟与真实人物的社会关系,如用电视剧《三国演义》中的情节模拟现实的职场竞争;更可以是为了怀旧。当然,受众很可能因对偶像的喜爱在观看时间内升级准社交互动,从外部依恋进入内部认同。乔纳森·科恩曾提出“媒体角色认同说”,“受众外部依恋是从外部体验故事,要求其具有自我意识;受众内部认同是通过角色间接参与故事,这涉及一种替代体验”。[13]以上三种形式皆能满足归属需要,内部认同越强,意味着受众正在经历将自我代入剧中人物的过程,其“刷剧”的内在动机越强。网絡时代,数据源中“小时候”“青春”“暑假”“大学”“高中”“童年”等评价词出现频率最高。这说明受众如齐格蒙特·鲍曼所言:“当下全球都在流行这种怀旧病,越来越多的人渴望拥有一种集体记忆的共同体情感,渴望在一个碎片化的世界中获得一种连续性。”[14]更为重要的是,网络时代的“偶像”变成“爱豆”,明星主动与粉丝建立想象性的亲密关系;“组合”成为“CP”,存在恋爱关系的角色配对打破了次元壁的界限,逐渐向现实世界扩展。这一切不仅使得准社交互动升级现象被人为制造,内部认同大量出现,而且极易突破为准社交关系,即受众在观看时间以外也觉得自己与剧中人物产生联系。例如,演员胡先煦在微博上以近乎撒娇般的口吻为《棋魂》宣传,大量受众为此通宵“刷剧”。《陈情令》中王一博与肖战的“CP”组合经过腾讯视频的营销,从戏里延伸到戏外,导致“刷剧”行为反复出现。

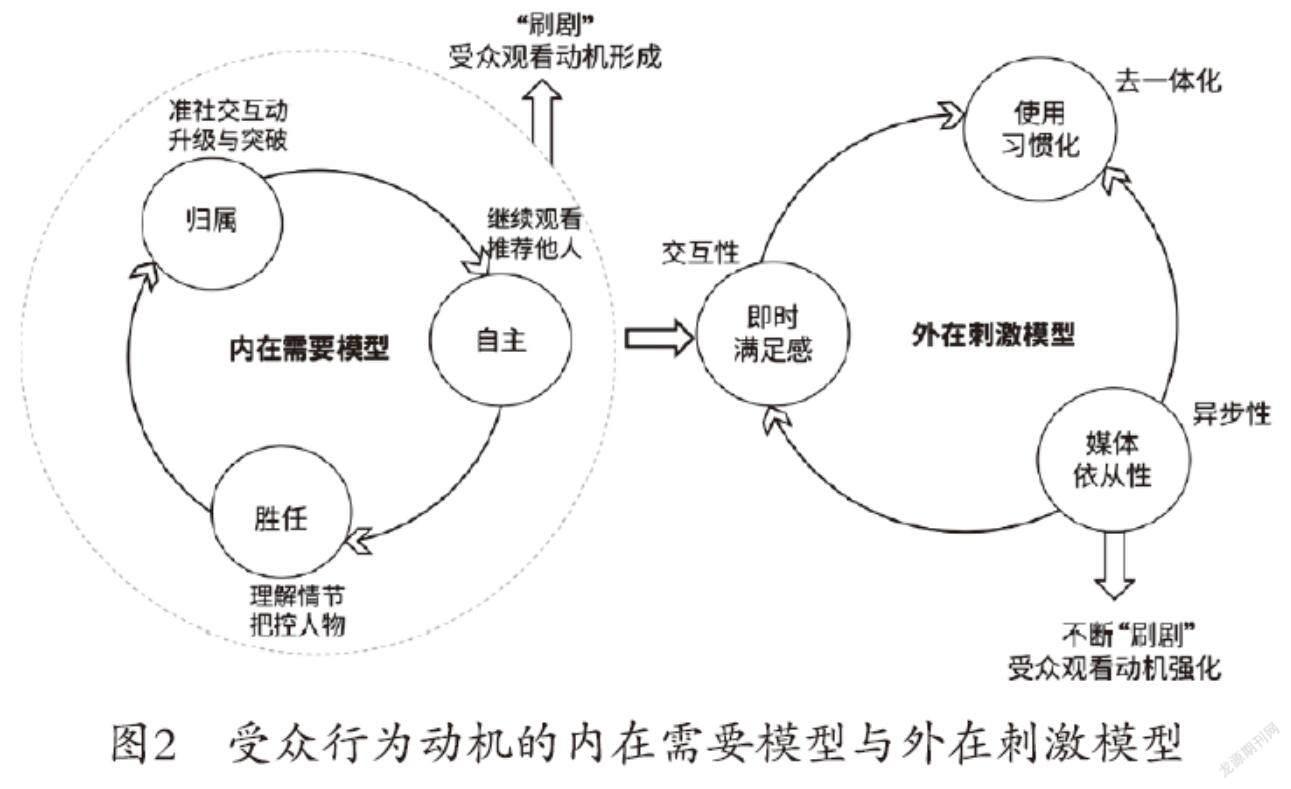

更为重要的是,理查德·赖恩等学者发现“这些基本心理需要支持具有相互关联性”。[15]据此,可在三者关联中构建出受众观看动机的内在需要模型(见图2)。首先,受众的归属需要能夠为自主需要提供安全性支撑。换言之,准社交互动的升级与突破,最容易激发受众行为动机,这是粉丝群体容易痴迷于“刷剧”的原因所在。有鉴于此,流媒体平台甚至刻意强化归属需要对于自主需要的支持力度,开发出“只看TA”功能,观众可以根据自己的喜好和需求,选择剧集中某位明星的戏份仔细观看。其次,受众得到的自主支持增多,有助于其提升个人能力,满足胜任需要。例如,爱奇艺在播放界面放置“一句话简介”功能,以帮助受众迅速了解剧情。最后,胜任支持又能使受众提升被他人接受或归属于外界环境的信心,促进归属需要的形成。因为观看能力的提升有助于准社交互动的升级,从外部依恋进入内部认同。简言之,受众观看动机的内在需要模型,每一环都可能直接激发选择继续观看与向他人推荐的行为动机,且环环相扣,形成无法摆脱的诱惑。

2. 满足、习惯到依从:受众行为动机的强化

以互联网为中介的大众传播相较传统媒体取得了新的突破:交互性(更多控制权)、去一体化(更多选择权)和异步性(对何时使用的更多权限)。因此,在网络时代的中国式“刷剧”模式中,通过内在需要模型形成的受众行为动机,可以在外在刺激模型下得到强化。

首先,传统媒体同样以满足各种心理和社会需求为主要功能和驱动力。网络时代,受众提升基本心理需要的满足程度,因为互联网的交互性,这一行为实施起来更为便捷。“寻求的满足感(GS)与获得的满足感(GO)之间的区别是认识互联网互动潜力巨大的结果。”[16]换言之,受众通过“刷剧”寻找的满足感在网络时代迅速变成获得的即时满足感。

其次,传统媒体满足受众心理需求,使他们学会将积极的情感状态与特定的媒体活动联系起来,并通过操作性条件反射,学会处理媒体刺激,改善当前的情绪。网络时代,互联网已渗透到日常生活的所有领域,去一体化下产生更多的选择权,使受众即时满足感被整合细化。由此,其对“刷剧”这一媒体使用行为具有很强的自动反应能力,达到使用习惯化。例如,繁忙后可以通过“刷剧”减少压力,无聊时可以通过“刷剧”排遣寂寞,压抑时可以通过“刷剧”躲避现实等。

最后,互联网的异步性产生出的无处不在的可用性,不仅通过跨文化传播无限扩大“刷剧”的文本,而且能转变成媒体依从性,不断激发受众即时满足感的获得与使用习惯化的养成。人们只要愿意,可以不受时间、地点的限制不断“刷剧”。例如,深夜时“刷剧”、地铁上“刷剧”、边吃边“刷剧”,甚至无视打进来的电话,逃避应承担的责任与义务。

在互联网媒介优势下,“刷剧”成为一个具有高度期待性、强烈自动化和媒体依从性的行为。即时满足感、使用习惯化与媒体依从性构建出外在刺激模型,强化受众行为动机。至此,媒体无法摆脱的诱惑再次升级到能够排除任何因素的干扰,使得受众“沉沦”成为必然。

三、差异与效果:中国式“刷剧”的反向评估

网络时代,中国式“刷剧”模式的受众行为动机提供了一个重要的坐标。在此,笔者继续选择“中国网友最爱刷的电视剧排行榜”前三十位为数据源,以“刷剧”这种受众极端观剧方式为终点,遵循行为动机的内外模型,反向评估剧集传播效果最大化原则(见图3)。

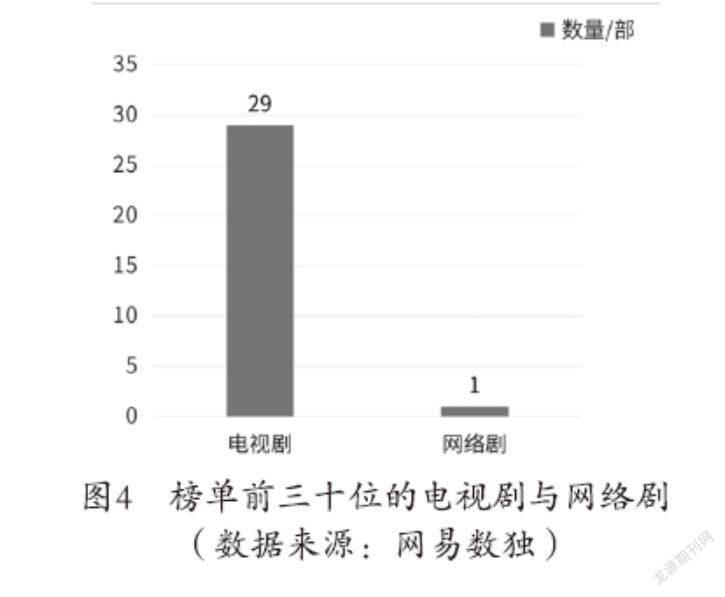

1. 平台差异:媒介融合下的电视剧与网络剧

平台差异下的受众行为动机,可以评估媒介融合语境下剧集的传播效果最大化问题。“依托传统电视平台和视频网站平台迥异的生产环境,电视剧和网络剧在题材、类型的选择与定位上呈现出逐渐分流的特征。”[17]数据源显示,受众更喜欢电视剧而非网络剧,两者的比例达到29:1(见图4)。但从中国式“刷剧”模式观之,平台差异导致电视剧与网络剧唯有彼此融合,方能达到传播效果最大化。

首先,媒介融合中,技术前提论是实现传播效果最大化的基础。电视剧无法激活外在刺激模型,受众行为动机无法得到强化,甚至内在需要模型的实施效果也受到限制。例如,电视机一般不支持倍速播放,更谈不上弹幕、截屏、“只看TA”等功能。换言之,受众的自主需要的满足停留在以往的“刷剧”模式中。因此,真正造成“刷剧”行为反复出现的是台网联动下电视剧与网络剧的跨屏播出。当然,电视剧和网络剧的跨屏,皆为实现传播效果最大化,但内在本质迥异。电视剧向着网络屏幕进军,不仅是为吸引网络用户,还是启动受众行为动机内外模型的必备条件,由此方有实现传播效果最大化的可能。因此,媒介融合“体现出新旧媒体在权势秩序转移之际,旧媒体向新媒体融入的以技术为中心的单一融合特征”。[18]

其次,媒介融合中,内容生产的融合势在必行。电视剧与网络剧必须实现“不同类型生产模式间的‘破壁’与‘对话’”。[17]平台差异下,电视剧与网络剧的内容生产模式不尽相同。网络剧的内在美学特性是“网感”,更多是从受众归属需要出发;电视剧贯彻的类型生产策略与目标是精品化,更多是从受众胜任需要出发。从内在需要模型观之,两者皆可触发受众行为动机,且从归属需要出发的“网感”更容易达成目标。然而,当下的网络剧过于追求“网感”而忽视了精品化,这极易打断模型运行机制,无法将受众行为动机转换成实际行动。数据源显示,排名前三十的剧集中真正属于网络剧的唯有《陈情令》一部,占比3.33%,其他皆为跨屏播出的电视剧。电视剧的精品化正在经历转型升级,同时对“网感”的关注较弱,也面临同样问题。数据源显示,近五年来上榜的跨屏电视剧只有《微微一笑很倾城》《何以笙箫默》《三生三世十里桃花》三部,占比10%。“‘网感’与‘精品化’概念之前分属于网络剧与传统电视剧,但在新媒体强大的融合重塑机制下,观众对剧集的观看诉求由单一的视觉满足上升为复合的美学期待。”[17]

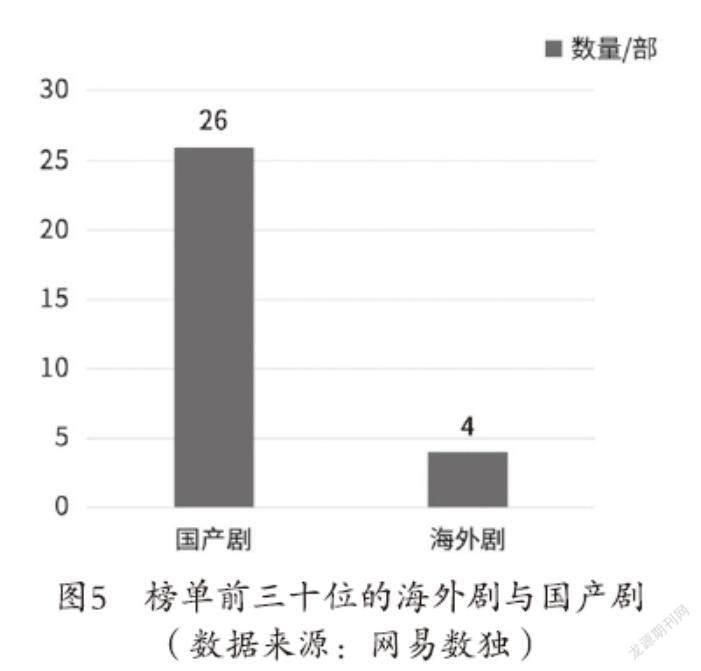

2. 文化差异:跨文化传播下的国产剧与海外剧

文化差异下的受众行为动机,可以评估跨文化传播语境下剧集的传播效果最大化问题。从外在刺激模型观之,互联网无处不在的可用性让跨文化传播成为可能。从内在需要模型观之,自决理论指出人类的三种基本心理需要是与生俱来且普遍存在的,具有跨文化性与跨地域性等特征。受众行为动机的内外模型确保跨文化传播成为必然,而这有利于在更广泛的范围内传播剧集,从而达到传播效果最大化。但从中国式“刷剧”模式观之,文化差异导致受众对海外剧与国产剧的接受程度不一。

数据源显示,受众更喜欢国产剧而非海外剧,两者的比例达到13:2(见图5)。前三十部剧集中,国产剧(26部)占比86.7%,且近半数为IP剧(10部)。国产剧相較海外剧而言,并不存在文化壁垒问题,更能满足受众的归属需要。受众往往会选择从这一角度出发,形成行为动机。与此同时,网络时代的受众更愿意在国产剧中选择IP剧,这也是从满足归属需要出发,形成行为动机。因此,天生具有流量优势的IP剧成为这个时代最受关注的剧集,甚至很多质量低劣的剧集,因为流量明星的存在也能激发行为动机,但不一定能转换为“刷剧”行为。

以国产剧的传播效果最大化原则为尺度,利用内在需要模型观测剧集的海外传播,还需要分析海外剧的输入情况。数据源中海外剧(四部)占比13.3%,但三部皆为文化同根同源的日韩剧。这些剧集对于受众而言,往往是从满足归属需要出发进行“刷剧”。比如韩剧《鬼怪》,剧情浅显又能满足女性的幻想,且俊男美女的明星组合很容易让人产生归属感,因此能够产生大量“刷剧”行为。值得注意的是,剧集从满足受众归属需要出发,意味着文化壁垒较低。当剧集能够击中时代的兴奋点,让受众产生如怀旧感、安全感等归属需要,则可以应对较高的文化壁垒问题。榜单中的美剧《老友记》便是典型案例。与此同时,与中国文化大相径庭的英美剧,往往从满足胜任需要维度触发受众行为动机。当代美剧独树一帜的美学在于基于视觉的神话、构架与基于极端自我意识风格的美学,同时配合独立、多元、幻想世界的叙事。由此产生的叙事文本在话语建构和故事构成上极其复杂,再不时辅以“反英雄”设定下的人物,能够确保受众胜任需要的满足程度维持在极高的水准之上。

因此,对于文化壁垒低的国家,传播效果的最大化可以从满足受众归属需要入手,因为这更容易触发受众行为动机。特别是网络文学风靡世界,为中国IP剧在“一带一路”倡议下向周边文化壁垒较低的国家输出,创造了绝佳机会。对于文化壁垒高的国家,倘若要从满足受众归属需要出发实现传播效果的最大化,需要具有普适性,即展现时代的心声。例如,2020年国产剧《以家人之名》虽因统计时间原因并未进入榜单,但其温暖治愈的主题适合新冠肺炎疫情肆虐的时期,因此能在海外20多个国家播出,成为2020年Youtube排名第二的中国剧集。除此之外,向文化壁垒高的国家输出,应该从满足受众胜任需要出发实现传播效果的最大化。然而,剧集从满足受众胜任需要出发,视听与叙事便成为关键因素。国产剧中剧情深入人心、台词古风婉约、服化道精美绝伦的《甄嬛传》名列“刷剧榜”榜首,且登陆Netflix。但有鉴于国产剧在这方面存在劣势,互文或许是较为可行的弥补短板之道。例如,《长安十二时辰》“借鉴美剧手法,全新的媒体内容与承载体系彼此匹配”,[19]同样成为“刷剧”首选,并在Viki、Amazon和Youtube三个平台上付费播出。

3. 年代差异:回流现象下的长尾剧与爆款剧

年代差异下的受众行为动机,可以评估回流现象下剧集的传播效果最大化问题。网络时代的剧集回流现象频频发生,由此产生出长尾剧与爆款剧的概念之分。长尾剧是指不断循环播放的剧集,此为年代相对久远的经典老剧;爆款剧用于指代当下的现象级新剧。从中国式“刷剧”模式观之,两者皆可激发受众的行为动机。数据源中排名前三十位的剧集,豆瓣的平均得分为8.5分,平均播出年份为2009年(见下页图6),这些皆为爆款剧转化成的长尾剧。因此,年代差异有利于传播效果最大化,问题的核心在于,要将爆款剧转变为长尾剧。

首先,明晰转变的重要性,切勿南辕北辙。长尾剧一定是曾经的爆款剧,但爆款剧未必能转变为长尾剧。爆款剧的受众,存在“追剧”和“刷剧”两种行为方式。从满足归属需要出发的受众,倘若是粉丝更可能选择“追剧”而非“刷剧”。与之相对,普通观众更可能出现攒很多集一次看完的“刷剧”行为。从满足胜任需要出发的受众,依个性区分行为方式可在“追剧”与“刷剧”间游移。事实上,受众的“追剧”与“刷剧”行为方式差别不大,但“追剧”大多追完即止,且“弃剧”的可能性更大,唯有“刷剧”才符合剧集传播效果最大化原则。当下流媒体平台更关注爆款剧的受众“追剧”行为,为此主动激发受众自主需求的满足,试图以此规避“弃剧”行为的出现。例如,《庆余年》在腾讯、爱奇艺热播时,两平台不约而同开启VIP超前点播服务,用户充值即可提前解锁6集。该服务更多针对从满足胜任需要出发的受众,粉丝在归属需要下“弃剧”的可能性较小。然而,从内在需要模型观之,受众通过叙事文本满足胜任需要。超前点播服务加强的是自主需要,且并未体现出“有助于提升个人能力,满足胜任需要”,其主要作用体现为强化归属需要对于自主需要的支持力度。换言之,超前点播服务更适合满足归属需要的粉丝。因此,此举除了“收割”会员获取眼前的商业利益外,与实现传播效果最大化原则南辕北辙,甚至是饮鸩止渴。

其次,了解转变的关键点,切勿竹篮打水。选择从归属需要出发“刷”长尾剧的受众,必然是有着观剧经验的成年大众,他们“快意于一种更深的和更合适的怀旧欲,回到旧日并且再次经验奇异的审美制成品”。[20]选择从胜任需要出发“刷”长尾剧的受众,应该是新生代,他们在成年大众的指导下可以直接从中历险。因此,从爆款剧转变为长尾剧,必须分析成年大众“刷剧”的行为动机。从归属需要出发,意味着接下来是为自主需要提供支撑,进而满足胜任需要后再度促进归属需要的形成。换言之,怀旧归属需要本身便能激发行为动机,但要转化成实际行为,必须满足胜任需要。因此,爆款剧转变成长尾剧的关键在于剧集本身的质量。以榜单上年代最为久远的1986年版《西游记》为例,该剧在豆瓣评分高达9.3分。《西游记》开播之际,从满足归属需要出发吸引原著粉,从满足胜任需要出发吸引大众。但在此后长达三十五年的播出过程中,其能够不断吸引受众观看的原因是剧集本身的情节设定和人物塑造。反之,曾经的爆款剧《渴望》,开播之际从满足情感归属需要出发吸引受众,如今因为故事本身不符合现代生活无法激发人们重温的渴望。以之衡量当下的爆款剧,一味看重“粉丝经济”迎合受众归属需要,而完全忽视受众胜任需要的剧集,很难真正实现传播效果最大化。这也解释了为何数据源榜单上如今大热的网络剧只有《陈情令》一部。

4. 类型差异:性别电视下的女性剧与男性剧

类型差异下的受众行为动机,可以评估性别电视语境下剧集的传播效果最大化问题。约翰·费斯克的性别和叙事形式理论曾将肥皂剧作为女性叙事形式加以探讨,把动作系列片作为男性叙事形式来研究。据此,从中国式“刷剧”模式观之,女性更多从满足归属需要出发进行“刷剧”;男性更多从满足胜任需要出发进行“刷剧”。因此,女性更容易获得满足自主需要的支撑。数据源显示,榜单前三十位剧集中20部为女性剧,占比66.7%,而男性剧为10部,占比33.3%(见图7)。

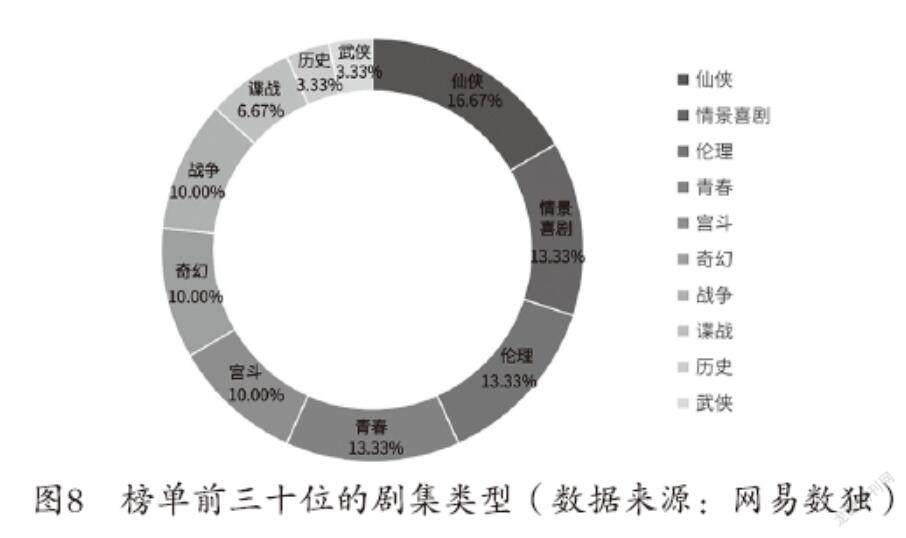

根据费斯克性别和叙事形式理论区分出的女性叙事与男性叙事的七大差异,数据源中的“仙侠”“情景喜剧”“伦理”“青春”“宫斗”类型可归属为女性剧范畴;“奇幻”“战争”“谍战”“历史”“武侠”类型可归属为男性剧范畴(见下页图8)。

当然,以上剧集都存在“类型融合”现象。全球文化的杂糅以及文化工业时期的极限消费需求下,这已经成为剧集生产标准。但是,中国式“刷剧”模式下,“类型融合”并非从满足受众胜任需要出发去增加剧集的可看性,而是将受众的归属需要放在首位。

首先,男性剧在向着女性剧维度转换,“小鲜肉”成为“刷剧”诱因。例如,占比16.67%的仙侠剧,虽然是“青春”“奇幻”“武侠”的“类型融合”,但其内在核心流露出浓厚的“女性凝视”意味。关注朝堂争霸的《琅琊榜》和聚焦江湖纷争的《陈情令》均透露出以女性欲望为主导的解读方式,“男性的俊美外表和暧昧用语对女性观众构成了巨大的吸引力”。[21]借用劳拉·穆尔维的“男性凝视”来形容这种“女性凝视”:在一个由性别的不平衡所安排的剧集世界中,起决定性作用的女人的眼光把她的幻想投射到照此风格化的男人形体上。其次,女性剧自身在蜕变,“大女主”成为“刷剧”动力。费斯克认为,“女性叙事中的主要男性人物通常都很敏感,而主要女性人物一般都是职业女性”。[22]但是,中国式“刷剧”模式下的女性剧设定的却是“大女主”,以此迎合当下女性主义思潮,满足受众归属需要。例如,仙侠剧中的《三生三世十里桃花》和占比10%的宫斗剧,皆以女性为第一主角。更重要的是,女性角色不再是将爱情放在首位的“白莲花”人设,而是坚强又独立、果敢又强势的存在。男性角色则被设定成符合女性观众期待的各种“款式”,无论是霸道总裁、痴情王子,还是冷面少爷、深沉帝王,其实不过是帮助女性角色发展事业的“工具人”。

应该说,中国式“刷剧”模式偏重女性剧是迎合受众行为动机的表现。毕竟同时满足两性需求的剧集并不意味着传播效果最大化,甚至可能陷入进退维谷的窘境。但是,一味满足受众归属需要而忽视胜任需要,轻则容易变成以哗众取宠的媚俗气质迎合受众的低级趣味,重则受众会因胜任需要无法满足,打断模型运行机制。从当下剧集的发展态势看,过犹不及现象已相当严重。

结语

综上所述,本研究对受众心理与传播效果间的关系进行了三方面的探索:关注了一种与流媒体平台密切相关的受众行为;建立了一套中国语境下受众“刷剧”的行为动机模型;评估了不同种类剧集的传播效果最大化原则。研究发现,网络时代受众心理与传播效果间关系紧密,这种关系引发了媒介融合、跨文化传播、回流现象和性别电视等方面的一系列问题。倘若要追求传播效果的最大化,必须按照一定的方式触发受众行为动机,否则极易事倍功半,甚至直接弄巧成拙。当然,受众行为动机转换成实际行为过程中还存在受众自身的不确定因素。例如,受众“刷剧”行为增加和其他目标之间的冲突,会导致负罪感,[23]从而导致行为的终止。此外,“由于媒体使用而导致任务延迟,从长远看可能对用户造成危害,也可能会破坏健康”。[24]很显然,这种不确定因素从心理学领域展开讨论意义更大。就传播学领域而言,“倘若不以牺牲其他长期目标为代价进行媒介接触,能充分利用媒介使用的这种积极潜力”。[24]值得注意的是,本研究的数据源来自网络用户的反馈,要更全面地了解不同受众群体的特征,仍需要开展进一步的研究。可以肯定的是,网络时代受众的“刷剧”行为不会停止,“狂欢”仍在不断上演,研究值得继續深入。

参考文献:

[1] 巴赫金. 巴赫金全集:第六卷[M]. 李兆林,夏忠宪,等,译. 石家庄:河北教育出版社,1998:6.

[2] Richard M.Ryan,Edward L.Deci.Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions[J].Contemporary Educational Psychology, 2000(25):54.

[3] Ron Tamborini,Nicholas David Bowman,Allison Eden,et al.Defining media enjoyment as the satisfaction of intrinsic needs[J].Journal of Communication, 2010(60):758.

[4] L.Reinecke,P.Vorderer,K.Knop.Entertainment 2.0? The role of intrinsic and extrinsic need satisfaction for the enjoyment of Facebook use[J]. Journal of Communication, 2014 (64):417.

[5] P.Adachi,R·M.Ryan,J.Frye,et al.“I Can't Wait for the Next Episode!”Investigating the Motivational Pull of Television Dramas Through the Lens of Self-Determination Theory[J].Motivation Science, 2017(4): 94.

[6] 刘一琴. 有线电视台的电视剧播出亟待规范[J]. 中国有线电视,1998(7):46.

[7] Perks·L.G. Media marathoning: Immersions in morality[M].NY:Lexington Books, 2014:2.

[8] 尤达. 媒介场域理论观照下的“长尾剧”——从电视剧霸屏到网播剧回流[J]. 编辑之友,2020(9):62-68.

[9] 刘海燕,闫荣双,郭德俊. 认知动机理论的新进展——自我决定论[J]. 心理科学,2003(6):1115-1116.

[10] 刘宏哲. 高校环境与学生动机对自主参与的调节机制研究[D]. 天津大学,2013.

[11] Pittman M, Tefertiller·A. C. With or without you: Connected viewing and co-viewing Twitter activity for traditional appointment and asynchronous broadcast television models[J]. First Monday, 2015(20):25.

[12] Hoeken H, Van Vliet M. Suspense, curiosity, and surprise: How discourse structure influences the affective and cognitive processing of a story[J]. Poetics, 2000(27):277.

[13] Cohen J. Defining identification: A theoretical look at the identification of audiences with media characters[J]. Mass communication & society, 2001(4): 245.

[14] 齐格蒙特·鲍曼. 怀旧的乌托邦[M]. 姚伟,译. 北京:中国人民大学出版社,2018:5.

[15] Ryan·R.M, Stiller J. The social contexts of internalization: Parent and teacher influences on autonomy, motivation and learning[J]. Advances in motivation and achievement, 1991(7):115.

[16] LaRose R, Mastro D, Eastin·M. S. Understanding Internet usage: A social-cognitive approach to uses and gratifications[J]. Social science computer review, 2001 (19): 396.

[17] 張斌,潘丹丹. 对话与共生:融媒体语境下电视剧的类型景观与创新逻辑[J]. 现代传播,2019(2):90-95.

[18] 郑焕钊. 从媒介融合到文化融合:网络文艺的发展路径[J]. 中国文艺评论,2020(4):82-91.

[19] 尤达. 影视剧跨文化改编的传播效果分析——以网剧《长安十二时辰》为例[J]. 青年记者,2021(2):92-93.

[20] 弗雷德里克·詹姆信. 晚期资本主义的文化逻辑[M]. 陈清侨,等,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,1997:405.

[21] 薛英杰. 欲望的缺席与在场:电视剧《琅琊榜》的性别机制[J]. 妇女研究论丛,2016(1):90-96.

[22] 约翰·费斯克. 电视文化[M]. 祁阿红,张鲲,译. 北京:商务印书馆,2005:319.

[23] Granow·V.C, Reinecke L, Ziegele M. Binge-watching and psychological well-being: Media use between lack of control and perceived autonomy[J]. Communication Research Reports, 2018(35): 392.

[24] Hofmann W, Reinecke L, Meier A. Of Sweet Temptations and Bitter Aftertaste: Self-Control as a Moderator of the Eects of Media Use on Well-Being[J]. The Routledge handbook of media use and well-being, 2016: 229.

Chinese Style "Binge-Watching" from the Perspective of Self-Determination Theory: Audience Psychology and Communication Effect in Network Age

YOU Da(Institute of media, Nanjing University of the Arts, Nanjing 210013, China)

Abstract: Binge-watching is a common extreme behavior of audiences. The collusion between media and audiences in the game in the Internet era has evolved a different Chinese binge-watching model, which constructs the internal need model and external stimulus model of audiences' behavioral motivation based on the theory of self-determination. Research has found that the escalation of media temptation makes the audience's downfall inevitable Therefore, this is a way for the media to stimulate and guide the audience to pursue happiness, so as to maximize the communication effect. Based on this, the relationship between audience psychology and communication effect in the network era can be studied, so as to reversely evaluate the promotion strategy of the TV series' communication power based on the audience's behavioral motivation.

Key words: "binge-watching"; self-determination theory; audience psychology; communication effect