责任性单侧大脑中动脉重度狭窄患者脑梗死分型与侧支循环关系探讨

2021-01-05杨华王鑫丽李雪玮王彬陈菲王炎强

杨华,王鑫丽,李雪玮,王彬,陈菲,王炎强

侧支循环是决定急性缺血性卒中梗死体积、血管重建再通、临床预后的关键变量。颅内动脉粥样硬化狭窄或闭塞是缺血性卒中最常见的病因之一。颅内大血管受累,特别是大脑中动脉(middle cerebral artery,MCA)受累约占缺血性卒中的87%[1,2]。明确MCA 狭窄导致缺血性卒中的脑梗死分型与侧枝循环的关系对于临床诊治和预后判断具有重要的价值。本研究拟探讨责任性单侧MCA 重度狭窄致首发缺血性卒中的梗死分型与侧支循环的关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2015年9月至2019年9月就诊于我院神经内科的责任性单侧MCA 重度狭窄或闭塞导致首发缺血性卒中患者187 例,其中男113 例,女74 例;年龄35~86 岁,平均年龄(60.71±11.32)岁。纳入标准:责任性单侧MCA 重度狭窄或闭塞导致首发缺血性卒中患者,病程<3 d,年龄≥18岁,符合中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2010)诊断标准[3];均于24 h内完成头颅CT、经颅多普勒超声、颈动脉彩超、常规心电图、24 h动态心电图、超声心动图检查,5 d 内完成磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)、磁共振血管成像(magnetic resonance angiography,MRA)和(或)CT 血管成像(computed tomography angiography,CTA)、MRI灌注成像、弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)等检查。排除标准:DWI显示急性梗死灶与临床症状不符及不在同侧颅内动脉供血区者;有脑卒中、短暂性脑缺血发作、脑出血病史者;颅内外动脉同时存在硬化及升主动脉或主动脉弓近端动脉硬化的缺血性卒中者;应用降脂药物治疗超过1月者;进行溶栓或其他血管内介入治疗者;心源性相关的卒中者;动脉夹层、烟雾病、免疫风湿性疾病、恶性肿瘤、外伤、血液系统疾病者;双侧MCA 重度狭窄或闭塞者;双侧前循环或前后循环及后循环有梗死病变者[2,4]。

1.2 方法

1.2.1 临床资料收集 收集相关资料,包括:人口学资料,脑血管病危险因素[2],吸烟、饮酒史,CTA、MRA、MRI 灌注成像、DWI,脑灌注参数包括达峰时间(time to peak,TTP)、脑血容量(cerebral blood volume,CBV)、平均通过时间(mean transit time,MTT)、脑血流量(cerebral blood flow,CBF),并以对侧健侧为参照,计算患健比rTTP、rCBV、rMTT、rCBF。

1.2.2 血管评估 依据头颅CTA 检查结果计算MCA狭窄程度,狭窄率%=(1-狭窄直径/正常直径)×100%[2],颅内血管狭窄≥70%~99%或闭塞者纳入研究。

1.2.3 脑梗死分型的判定 根据DWI、血管造影、临床特征结合梗死灶部位、大小、分布判断分型[2,5,6]:皮质梗死、皮质-皮质下梗死、皮质下大梗死(其直径>15 mm)、皮质下小梗死(其直径≤15 mm)、分水岭梗死(大脑前动脉与MCA皮质支的边缘区及MCA与大脑后动脉皮质支的边缘区,为外分水岭梗死;MCA 皮质支与深穿支的边缘区梗死为内分水岭梗死;混合型);多发梗死(上述2个或以上动脉供血区出现梗死病灶)。

1.2.4 侧支循环评估方法 根据CTA 图像比较患侧与健侧MCA 供血区远端侧支血管情况,分为0~3级。0 级:无侧支血流;1 级:侧支血流充填范围50%;2 级:侧支血流充填范围50%~100%;3级:侧支血流范围等同于或超过对侧相应区域[7]。患侧与健侧比≤50%纳入代偿较差组,>50%纳入代偿良好组。

1.3 统计学处理

2 结果

2.1 2组一般资料及神经功能比较

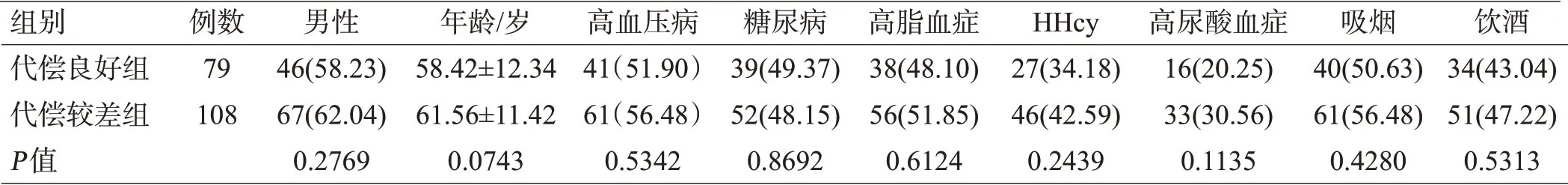

根据评估结果,纳入代偿良好组79 例,代偿较差组108 例。2组的性别、年龄、高血压、糖尿病、高脂血症、高同型半胱氨酸血症(hyperhomocysteinemia,HHcy)、高尿酸血症、吸烟、饮酒等差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。代偿良好组入院时美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评分和早期神经功能恶化发生率分别为(4.87±2.53)分和26.58%(21/79),均低于代偿较差组的(6.46±3.35)分和45.37%(49/108)(均P<0.05)。

2.2 侧支循环与梗死分型分析

脑梗死分型结果显示,代偿良好组以皮质下小梗死最多,代偿较差组以内分水岭梗死和多发梗死最多,2组梗死类型差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 侧支循环与脑灌注参数分析

代偿良好组患侧TPP、CBV和MTT高于健侧(P<0.05);代偿较差组患侧TPP、CBF高于健侧,MTT低于健侧(P<0.05),见表3。代偿良好组脑灌注患健比rCBV、rMTT高于代偿较差组,而rTTP、rCBF低于代偿较差组(P<0.05),见表4。

表1 2组患者一般资料比较[±s或例(%)]

表1 2组患者一般资料比较[±s或例(%)]

组别代偿良好组代偿较差组P值例数79108男性46(58.23)67(62.04)0.2769年龄/岁58.42±12.3461.56±11.420.0743高血压病41(51.90)61(56.48)0.5342糖尿病39(49.37)52(48.15)0.8692高脂血症38(48.10)56(51.85)0.6124 HHcy 27(34.18)46(42.59)0.2439高尿酸血症16(20.25)33(30.56)0.1135吸烟40(50.63)61(56.48)0.4280饮酒34(43.04)51(47.22)0.5313

表2 2组患者梗死分型比较[例(%)]

表3 2组患者的患侧与健侧脑灌注参数比较(±s)

表3 2组患者的患侧与健侧脑灌注参数比较(±s)

注:TTP为达峰时间,CBV为脑血容量,MTT为平均通过时间,CBF为脑血流量;与同组健侧比较,①P<0.05

组别代偿良好组代偿较差组例数79108健侧患侧健侧患侧TTP/s 14.79±2.9416.83±3.47①16.81±2.9218.24±3.86①CBV/(mL/100g)2.12±0.292.27±0.38①2.32±0.332.25±0.42 MTT/s 4.13±0.834.56±0.94①4.37±0.783.95±0.86①CBF/(mL/100g·min)33.00±7.0034.00±8.0035.00±9.0039.00±10.00①

表4 2组患者脑灌注参数患健比比较(±s)

表4 2组患者脑灌注参数患健比比较(±s)

注:rTTP为达峰时间的患健比,rCBV为脑血容量的患健比,rMTT为平均通过时间的患健比,rCBF为脑血流量的患健比;与代偿较好组比较,①P<0.05

组别代偿良好组代偿较差组例数79108 rTTP 1.18±0.101.23±0.12①rCBV 1.05±0.160.97±0.21①rMTT 1.03±0.180.94±0.23①rCBF 1.04±0.251.15±0.31①

3 讨论

MCA 狭窄或闭塞可通过血流动力学和栓塞机制引起颅脑缺血损伤症状,维持和(或)恢复缺血区血流的侧支循环至关重要,其中软脑膜动脉代偿及血流顺流有利于病变靶区部位血液灌注,侧支循环是影响缺血性卒中的梗死分型、早期神经功能恶化、溶栓、血管内治疗、预后、诊治策略选择的关键因素。MCA 病变所致血管代偿方式与颈内动脉不同[8-10],但目前对于责任性单侧MCA 重度狭窄患者脑梗死分型与侧支循环关系报道较为少见。

本研究发现侧支循环代偿良好患者入院时NIHSS评分及早期神经功能恶进展发生率较低,支持侧支循环在缺血性卒中的临床价值。此外侧支循环代偿良好好患者主要梗死分型最多的是皮质下梗死、外分水岭梗死,提示主要与MCA狭窄导致的侧支循环代偿分型有关,因软脑膜动脉原因,致使皮质代偿丰富,深部核团较差,易出现穿支动脉病变导致穿支供血区的梗死。而代偿较差患者则梗死分型较为分散,以皮质梗死、皮质-皮质下梗死、内分水岭、混合及多发梗死常见,推测可能侧枝循环代偿较差,容易出现皮质梗死,加之局部盗血、深部组织灌注压不足、灌流减少,易出现皮质-皮质下梗死;内分水岭梗死则处于其皮质支与深穿支供血边缘区,侧支循环代偿较差时血流动力学障碍低灌注,栓子清除能力下降所致,支持侧支循环对MCA狭窄时维持颅脑血流的重要性,与脑卒中梗死分型密切相关[11]。

脑灌注各参数中,CBV反映颅脑异常灌注及梗死核心区,CBF评估血流动力指标,TTP反映血流受损情况,MTT 反映脑灌注压。rCBV、rMTT、rTTP、rCBF 反映脑循环储备能力的变化,提示脑代谢储备能力状况及梗死区域的变化[12,13]。本研究2组患者各脑灌注参数比较提示尽管存在血流缓慢因素,但侧支循环代偿良好组仍能维持脑灌注,而侧支循环代偿较差组血流动力学明显下降,灌注降低;支持MCA 狭窄时侧支循环代偿好者能维持脑组织血供及具有改善脑血管储备的能力,反之预示着血流动力学及灌注压的不足,提示侧枝循环代偿较差。

本研究回顾性分析了责任性单侧MCA 重度狭窄致首发缺血性卒中梗死分型与侧支循环的关系,为临床诊治策略的选择、病情预后评估有重要意义,但限于单中心小样本研究、CTA 对于评估新生学血管价值较差及脑灌注参数标准不一等原因,相关研究仍需进一步完善。