数字媒体艺术与我国的艺术设计教育的现状

2021-01-04马书文北京京北职业技术学院北京101400

马书文(北京京北职业技术学院,北京 101400)

诺贝尔物理学奖的获得者李政道先生曾经说过这样一段话 “科学和艺术是不可分割的,就像一枚硬币的两面,它们共同的基础是人类的创造力,它们追求的目标都是真理的普遍性”。这里蕴涵了 “科学和艺术” 的哲学辩证关系,当 “科学和艺术” 高度结合之后,人类的创造力就可以达到完美境界。”

艺术能使技术更完美,技术能使艺术创作过程更简单、方便快捷,使艺术效果更逼真、更完美,更具科技感和时代性。

一、多媒体艺术的特性

1. 多媒体技术

媒体有两层含义,一是指承载信息的物体;二是指储存、呈现、处理、传递信息的实体。它是指人们借助用来传递信息与获取信息的工具、渠道、载体、中介物或技术手段。也可以把媒体看作为实现信息从信息源传递到受信者的一切技术手段。

多媒体技术是指通过计算机对文字、数据、图像、图形、动画、声音等多种媒体信息进行综合处理和管理,使用户可以通过多种感官与计算机进行实时信息交互的技术,又称为计算机多媒体技术。多媒体技术的应用有着极其重要的意义和社会价值,多媒体技术使人机交互更加丰富多彩,因为图像的引入能使人们很直观地理解人的思维过程,不但提高了工效,而且便于各个工序的加工与修改。声音和语言是人类交流中普及使用的方式,通过多媒体技术,配合人机交互操作,效果更好,视频图像直观生动,是人类生活中最有效的交流方式。多媒体技术将文字、声音、图形和图像都集成为一体,使人机交互达到了最佳效果。

2. 多媒体与交互性

数字化艺术不仅以自己独特的语言构筑,其魅力还表现在即时、过程、交互等方面具有独特性质。数字艺术与传统的艺术存在着本质的不同,这不仅表现在基本语言和表达方式上,还表现在艺术的形式和受众方面。由于交互性,设计师或艺术家需要给观众更多的参与机会。而在传统艺术里,观众是被动地介入到艺术作品中的。

互动性能让交流双方都能表达出他们各自的兴趣,并且能够对他们所关心的事物作出相互的沟通。因此多媒体为人们提供了一种快捷的表达方式,在欣赏过程中,给观众更多的是人性化的享受和个性化的尊重。

3. 数字媒体与网络

20世纪下半叶到20世纪末,随着计算机领域的迅速发展、扩大和渗透,三维动画在影视制作、流行音乐、广告中越来越多地被运用,多媒体艺术勃然兴起,网络艺术成为一种新的艺术表现形式。

计算机国际互联网虽然还远远没有显示其潜能,但它作为一种文化媒体的地位已被人们所公认,网络艺术超越了国界,实现了空间上的 “天涯若比邻”。而且网络信息的流动不像广播电视那样受制于一定的节目时间表,这无疑将大大方便全球性的资源共享,能为增进世界各地区各国家人民的相互了解作出巨大的贡献。

网络数字媒体创作的手段与传统媒体迥然不同。网络逐渐深入千家万户,网络数字媒体作品逐渐增多,意味着我们应该扩大艺术创作的定义。总之,网络改变了人类生活,网络媒体改变了我们通常所理解的 “艺术” 的涵义。

二、当今艺术设计教育的特点及发展趋势

上述媒体艺术的强大功效和高科技的含量,对教育的影响也是巨大的,尤其是对艺术设计教育的影响:

1.“数字化” 对传统艺术设计教育的冲击

当数字媒体科技以不可抗拒的力量融入到艺术设计的教学及课程之中时,电脑技术无形中成为衡量专业能力的因素之一。这对传统艺术设计的教学无疑是一个冲击,常规的基础训练课程也往往有计算机的介入或者可能完全被计算机所取代。

2. 制作手段和表现方法上的改变

计算机辅助设计把设计师从以往的繁重、缓慢、重复的手工绘图中解放出来,而且绘图软件的功能非常丰富多样,所提供的制作方法、变换效果、画笔、色彩以及材质的种类等方面都是传统手工绘图方式很难或无法达到的,并且方便快捷,省时省力。

3. 数字化艺术引起的设计教育领域的问题

大量的计算机辅助设计课程的设置及各类电脑绘图软件的广泛应用,学生越来越不愿动手,以为计算机能轻松完成的事没有必要去自己动手,使各类表现技法类的课程的实质也发生了根本的变化。因此有些人则认为学习那些 “设计基础” 和 “基础设计” 类的课程是没有用的,只要学好电脑绘图就可以了,这就是当今我国某些院校艺术设计教育教学中存在的误区。

电脑表现图确实能达到人工无法比拟的效果和质量,但与传统手工表现图相比,电脑绘图有两大弱点:第一,电脑绘图失去了鲜活性和丰富性乃至人情味儿,且带有不同程度的抽象性和片面性。第二,电脑绘图缺少鲜明的感性特征、悠久的历史和地域性、社会习俗等,并且与自然有极少的关联。电脑绘图永远是被动的,如果没有人脑的思维创意和人的操作,再好的计算机和绘图软件也无法完成任何设计作品。因此电脑永远是由人来操作、由人脑来支配的,它只是一种能够方便快捷地表现设计者的某些设计构想、设计方案的工具;从某种意义上讲,电脑只是代替了以往的纸和笔,它永远无法代替人脑的创造性的思维活动,永远都是在先有了创意构想和设计方案之后才能用电脑来完成其设计表现图而已。不过有时在用电脑制图过程中可能会偶然出现一些特殊效果,或许增强了画面的艺术性,激发人的设计灵感,对人脑的创造性思维起到促进和拓展作用,这一点是不可否认的。

三、我国艺术设计教育的发展趋势

“多媒体通信” 和 “分布式多媒体系统” 是中国多媒体技术今后的发展方向,随着高速网络成本的下降,多媒体通信关键技术的突破,在以Internet 为代表的通信网络所提供的多种多媒体业务会给信息社会带来深远的影响。同时将多台异地互联的多媒体计算机协同工作,更好地实现信息共享,提高工作效率,这种状态代表了中国多媒体应用的发展趋势。

早在1923 年第一届包豪斯成果展览会上,格罗皮乌斯就已经提出了现代设计的理念,即实现 “艺术与技术——新的统一”。这一理念体现了现代社会要求科学技术与人文艺术相互结合的历史趋向,从而使当代设计成为具有高度文化整合能力的文化形态和应用学科。技术作为人脑和肢体的延伸,它是实现人的目的的一种手段。海德格尔说:“技术不仅仅是手段,技术是一种展现的方式。”

在这样的发展趋势下,中国的艺术设计教育一定要与新的数字媒体艺术高度结合,体现出自己本民族的文化特色,对于西方国家的优秀艺术,我们要有选择地采取“拿来主义”,不能全盘照抄,也不能完全否定,要“取其精华,去其槽粕”。作为一个中国的艺术设计教育工作者,我们要本着 “民族自信、文化自信” 的原则,要借助于高科技的媒体技术手段,在艺术设计教学和自己的作品中表现出中华民族深厚的文化底蕴和内涵以及鲜明的民族文化特征,才能对世界文化产生独特的影响,把本民族特有的文化魅力展示给世人,这样才能得到世界的认同,民族的就是世界的。

新的数字媒体艺术要屹立于艺术的殿堂,一定要把艺术的内在魅力,把中华民族深厚的文化底蕴体现出来,才能做到服务于大众,不断展现其独特的艺术魅力和深刻的文化内涵。将我们博大精深的民族文化创新性弘扬光大。这也是当今数字媒体艺术下的我国艺术设计教育的核心内涵。

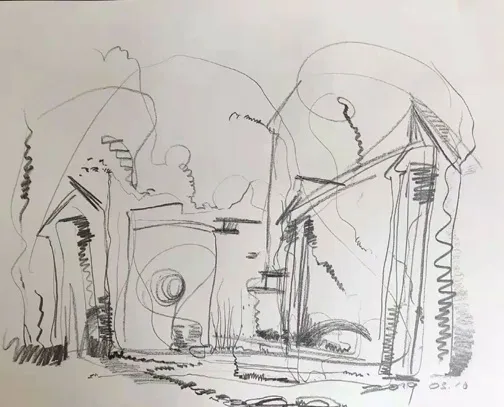

没有一流的艺术家就不可能造就一流的观众,同样没有一流的教育也很难产生一流的艺术家、设计师和艺术工作者,美的创造与美的想象力培养之间的关系是相辅相成的。中央美术学院院长范迪安教授认为:“美虽然难以用相同的标准来界定,但却能给人带来相似的感受,美学着重是研究感性学,美术是要创造美的形象,而美育是要用更多的渠道和方法来让我们每个人认识美、感受美,进而能够创造美。” 这就要求中国的艺术设计教育如何把现代化的高科技与传统的民族文化教育高度地结合起来,有些可以用现代科技——数字化手段代替的固然要采取高科技的语言表达,但有些基础课程,比如:艺术设计基础课类的素描(如图1)、色彩(如图2)、书法(如图3)、国画、字体、图案装饰艺术等,环境艺术设计类的 “设计表现技法” 等基础类的课程,还有 “设计方案的前期设计草图”(如图4),就目前的数字化艺术和电脑应用软件还根本达不到艺术家或设计师所要求的标准,所以无法用电脑完成,但有些设计表现图,比如:室内外环境设计的平面、立面、剖面图、节点大样图和环境设计效果图等完全可以用CAD 和3DMAX 等软件来完成,还有视觉艺术设计中的海报、招贴、图形等最终的设计表现图也可以用相关的设计软件如Photoshop 等应用软件来完成。所以中国的艺术设计教育千万不能被计算机辅助设计的表面现象所迷惑,而忽略了重要的基础教学,忽略素质教育。如果是一个没有任何艺术修养和设计素质的人操纵一台再好的电脑,也不可能做出任何有价值的优秀的艺术设计作品。

▲图1 素描

▲图2 色彩(点绘)

▲图3 书法

▲图4 设计方案草图

结语

数字艺术为艺术家提供了超级武器,互联网为艺术家提供了新的展示空间。作为新的艺术形态的数字媒体艺术,它是社会发展的必然产物。中国还处在发展阶段,对数字媒体艺术会有一个逐步认识、接纳、创新发展的过程。但无论如何,作为一个新鲜事物,它充满了活力,只有把这一高科技的技术手段与中国的艺术设计教育有机地结合起来,使其服务于艺术设计教育教学,才能对我国的艺术设计教育产生积极的推进作用,艺术设计教学的重点基础性——“基本思维方法和基础技能” 的训练在于:对事物的认知力和解决问题的能力,以及创造力和自我人格及艺术修养的培养等。

社会对艺术设计人才的需求必然转化为对艺术设计教育的期待。