基于主题意义开展初中英语“TOPIC”听说教学法的实践与思考

2021-01-03史敏华

【摘要】初中英语听说课是培养学生语言知识和语言技能的关键,也是学生二语习得的重要途径。本文结合笔者公开课课例,对基于主题意义开展英语“TOPIC”教学法进行了说明和解读,并提出了教师要解读听力文本,确定主题意义,制订教学目标,设计契合主题意义的关联探究活动。为基于主题意义开展的英语听说课提供一些参考。

【关键词】主题意义;TOPIC;听说课;教学实践

【作者简介】史敏华(1993.01-),女,汉族,浙江杭州人,浙江省杭州闻涛中学,中学二级,研究生,研究方向:外语教学。

一、引言

初中英语新课标主张学生在语境中接触、体验和理解语言,并在此基础上学习和运用语言,倡导教师为学生创造在真实语境中运用语言的机会。听说教学对中学生的语言技能的形成起着关键作用,也是综合语言运用能力的体现,更是学生核心素养形成的重要途径。在英语听说课中,“听”是输入的核心方面,“说”是输出的重要环节,听说课是英语教学输入与输出的体现,输出由输入的质量决定。本文笔者将从“TOPIC”教学法着手,探究基于主题情境下的听说教学,结合具体课例探讨如何有效开展主题意义探究的听说教学。

二、基于主题意义开展“TOPIC”听说教学实践策略

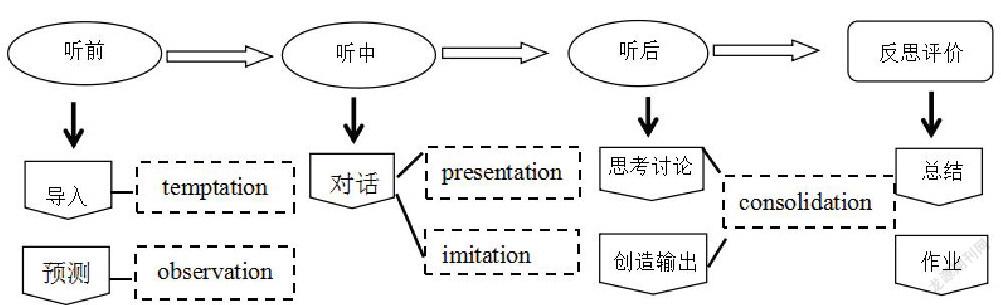

主题式教学的基本思路为:在真实情境中围绕主题开展教学;根据主题设计教学目标和讲具体教学要求,根据教学目标和教学要求设计教学活动。基于主题意义开展“TOPIC”听说教学法,就是根据教学目标,设计相应的教学活动,串联听力活动和教学活动,通过观察进行预测,通过呈现听力材料进行输入,通过模仿语音搭建支架,通过情境和所学进行巩固输出。在导入环节,教师创设真实主题情境,设置“诱饵”(Temptation),吸引学生注意,激活学生的学习背景和原有认知,把学习兴趣引导到主题情境中。在预测阶段,学生进行“观察”(Observation),预测以减少听力障碍。听力环节,听对话完成相应任务是“呈现”新知的环节(Presentation);听力后的“模音”环节(Imitation),是语言输出前的铺垫,体现课标中对学生语音知识的目标。听后活动,即是语言运用“巩固”环节(Consolidation),学生有意识地运用本节课的语言目标,进行创造性输出。基于主题意义,笔者对开展“TOPIC”听说教学法提出以下几点实践策略:

1.解读听力文本,确定主题意义。阅读需要文本解读,听说课的听力文本更需要进行文本解读。听力文本的教学价值,远远不止表面的语言知识,更多的是语言背后隐藏的功能、意图、逻辑等。解读、挖掘听力文本的内涵,包括其传达的基于细节的语言内容、基于该话题的主题语境、基于语法的语言结构、基于话轮的逻辑、基于说话者意图的语言特点等。听力文本的解读,包括对标题、指令、听力文本等的解读。

2.基于主题意义,制订教学目标。基于主题意义开展听说教学,教师应结合单元或模块教学目标,在此基础上确立单元课时教学目标。在教学前,对学生关于该节课相关背景知识的了解程度以及当前学习情况开展预评估。学生是教学的主体,基于学生的学习特点和语言面貌,根据学生对该主题的理解,确定适合学生水平的主题意义。主题意义的确立,是教学目标定位的开始。教学目标包括基于该主题意义下的语言内容的理解、语言知识的习得、语言技能的掌握等。

3.契合主题意义,关联探究活动。学生对主题意义的理解不是直线的,而是不断反复、螺旋上升的。在主题意义下开展的听说教学活动,环节之间不应是孤立的,而是密切联系、相互依托的。教师通过主题意义的引领,将听力文本与生活进行连结,将不同教学内容或板块联系起来,让学生在主题语境的体验中习得语言。从人教版英语教材中可以发现,每个单元的第一课时是听说课,且一般由两个听力对话组成,第二个对话往往是第一个对话的延伸和拓展,是有梯度的两个任务链。教师要设计契合主题意义的关联活动,使两个听力对话真正做到在主题、内容乃至情境上有较高的关联度。在输出环节,教师要注意立足学生的真实体验,把握文本的主题价值和内涵,以说或写的方式回扣主题和解决问题,融入德育,将学科的工具性和人文性融为一体。

三、案例分析

以下课例是笔者在区级英语听说教学教研活动中开设的一堂公开课。教学内容选自人教版go for it八年级上册Unit8 “How do you make a banana milk shake? ”中Section A的1a-2c部分。本单元的核心话题是食物的制作,语言功能是正确描述食物的制作步骤和遵循指令进行相应的操作。本节课出现了本单元的主要句型祈使句和按照顺序的食物制作步骤,以及食物单复数问题的复现。本节课的对话材料是两组同伴对话,第一个对话描述的是两个学生制作香蕉奶昔的步骤说明和操作;第二个对话描述的是询问制作水果沙拉用到的食材及数量的表达。两篇对话看似分裂开来,但蕴含了很强的语用功能,是学生学习本单元的语言结构的基本输入。教学内容与学生生活常识紧密联系,学生的理解難度并不大。本节课的教学流程图如下图所示:

在主题情境下进行听前、听中、听后活动,听前活动主要包括导入和预测,听中活动主要包括听力的呈现、输入和语音的模仿;听后活动主要包括学生的思考讨论和创造性输出。根据主题情境,设计“TOPIC”听说教学法。

四、“TOPIC”听说教学法在本案例中的体现

1. 听前活动——设置情境,引入话题(Temptation)。在导入环节,教师采用全身反应法(TPR)让学生进行动作表演,其他学生来猜测英文表达。通过你画我猜的环节导入新课主题,拓展词汇,自然地呈现新知内容,直观地引入主题,清扫部分生词障碍,为听力训练做好准备。教师创设“爱心义卖”这一大主题背景,创设了贴近学生生活且有价值观体现的主题探究情境,并且把听力文本中毫无关系的两个对话整合在同一主题情境下的活动,让学生更容易理解并激发学习的欲望。

2.听前准备——观察图片,预测信息(Observation)。基于主题意义开展听说教学,就是让学生在听力前已经完全沉浸在主题语境之中,并且能根据主题情境进行对听力的预测。两个听力前都设置观察活动,让学生根据图片(食物、工具),预测两位学生要做什么食物;不同的是,第一个听力前要对做食物的指令顺序进行预测,而第二个听力前则根据所给出的其中一个对话框,猜测话轮内容。两个听前准备活动用不同的问题使预测更加多元化,培养学生观察能力和听前预测能力,为听力做好充分铺垫。

3.听中环节——呈现新知,聚焦语言(Presentation)。听中环节,教师设置多元听力任务,包括排序、填空、填表等,使学生获取听力文本信息,形成听力微技能(听关键信息、听懂并执行指示语、确定事物发展顺序、理解说话人的意图和态度等),促进学生对听力对话的理解。呈现新知的过程,也是学生聚焦语言、内化语言的过程。教师在听说教学活动中把语言知识的学习嵌入到对主题意义的探究中,有效搭建探究主题意义的语言支架,为主题意义的探究奠定语言基础。

4.听说呼应——模仿语音,储备语言(Imitation)。教师在听中设计了两个模音环节,第一部分的模音在第一个对话后,主要让学生关注意群的停顿,先让学生听和判断停顿,再根据自己的理解进行操练,是语言输出储备的一种形式,让学生在后续的语言输出时有意识地根据意群进行停顿。第二个模音环节是在第二个对话后,主要将一些比较地道的口语表达进行挖空,让学生听出并进行操练,让学生在听后输出活动中进行运用,以提高语言运用能力。

5.听后输出——搭建支架,巩固输出(Consolidation)。在输出环节设置了两个活动,第一个听后活动是较为简单的巩固和迁移,教师给学生进行思考讨论,并给出图片,让学生根据听力中的目标语言进行输出操练;第二个听后活动是创造性输出环节,教师在主题情境下,给学生搭建了与文本主题相关的词汇、句型等语言支架后,设置与学生有关的情境活动,让学生发挥主观能动性,体现了活动的真实性、开放性和挑战性,让学生在主题活动中再次体验“爱心义卖”主题,体现了输出环节的教育性和人文性。

五、结语

基于主题意义下的英语听说课,教师要充分解读听力文本,确定主题意义;基于主题意义,制订有综合而有侧重的教学目标;根据学情和听力文本,设计契合主题意义的相互整合关联的主题探究活动。“TOPIC”听说教学法,能让学生更好地沉浸在主题意义中,在课堂上充分发挥自己对主题意义的理解进行探究活动,提升学科综合能力和核心素养。基于主题意义探究的英语听说课,需要教师在平时的教学中潜心研究学情和文本。充分解读剖析文本是进行情境创设的前提。教师要创设一个个富有真实性、逻辑性、趣味性的小情境,用主线将小情境进行有机串联,形成一节课的大主题情境,让学生在情境中能提高“用英语做事情”的能力,并在此基础上提升学生的英语综合能力。

参考文献:

[1]程晓堂.基于主题意义探究的英語教学理念与实践[J].中小学外语教学(中学篇),2018(10):1-7.

[2]段瑜金.基于主题意义探究下的问题推进式英语阅读教学实践[J].中小学外语教学(中学篇),2020(7):7-12.

[3]教育部.义务教育英语课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[4]张静.高中英语听说教学中引导学生深度学习的研究[J].中小学外语教学(中学篇),2020(12):30-35.