传统山水画皴法与皴法程式探析

2021-01-03任意

任意

摘 要:皴法,是中国画特有的形式语言,是山水画笔墨语言重要的表现手法之一,也是山水画绘画风格的体现。皴法程式则是皴法的程式化语言,简洁明了的皴法程式是对自然客观物象的又一次提炼。以皴法和皴法程式为切入点,探讨传统山水画中皴法和皴法程式的诠释与转化。

关键词:传统山水画;皴法;皴法程式

传统山水画所表现的主体为山石、树木,皴法就是表现这些山石树木的形式语言,也是山水画笔墨语言重要的形成部分。程式,可以理解为绘画笔墨的图式,那么皴法程式就是皴法的图式,是在画家主观能动性作用下,将单一的程式变化并且叠加形成丰富多样的皴法图式。

一、皴法的概念

在谈皴法之前,首先要提到皴。在《说文解字》当中对皴的解释是:“皮细起也,从皮夋生”,意思是皮肤在寒冽的冬季受寒风影响而开裂粗糙形成褶皱。在《古代汉语字典》中,皴被解释为:“皮肤因受冻而开裂;物体表面不光滑;中国画的一种技艺方法,用侧笔擦染以表现山石等的脉络纹理。”早在《梁书·武帝记》中就有相关记载:“执笔触寒,手为皴裂。又绘法。”从这句话能看出皴与中国传统绘画之间早就有了关联。

那么法可以解释为法度、方法、章法。法的意义在于它具有一定的稳定性和广泛的受众,可成为人们接受、学习、批评这个事物的准则。

皴法即皴被程式化之后的山水画技法。皴法是对皴的明晰化,是中国画特有的形式语言,也是山水画笔墨语言最重要的形成部分和认知方式,并且是艺术家独一无二的名片。

二、皴法及皴法程式的形成

上小节提到皴法是皴被程式化之后的山水画技法,皴来源于画家对于自然景观、山石结构纹理特点的深入观察之后客观再现大自然的规律,在画面最适合的空间位置上下笔落墨。然而皴法源于画家对客观自然的再现和其形象思维的相互作用,画家观察客观自然后通过个人体悟,用不同的方法去皴,以此得到自己想要的形态特征与空间效果,通过整理提炼出一种带有个人特殊情感的笔墨语言,这就是真正属于自己的个性符号。

(一)山水画史——皴到皴法的转变

中国山水画的踪迹可以追溯到魏晋时期。东晋时期画家顾恺之的作品《洛神赋图》卷,表现的主体为人物,人物的背景画的是山石、树木、水等元素。可以看出中国山水画的萌芽阶段,即脱胎于人物画的背景。

到了隋朝,展子虔的《游春图》(图1)便成为中国最早的以山石、树木、水为画面主要构成元素的独立山水画。在他的画面里,“有勾无皴”出现,用刚健的笔法勾勒出山石的结构,远山上小丛林的画法也十分写实,并没有用象形符号或是个人程式化的语言描绘。直到唐代,李思训的《江帆楼阁图》中已出现皴的痕迹。他的作品中出现了 “皴斫”,在前人“有勾无皴”的基础上加入了勾斫的用笔,从绘画技法上来看比之前时期水平有所提高,但这种简单的勾斫不能算是真正意义上的皴法。

五代后梁荆浩的出现,才将“勾斫”真正演变为“皴法”。可从他所绘的《匡庐图》里窥探到皴法的雏形,例如他用了像雨点一样密集的皴法用来表现北方山石的特征及质地,之后人们总结他的皴法为“小斧劈皴”。当今传为荆浩所写的绘画理论《山水节要》提到:“远山无皴,远水无痕。”这是自魏晋以来第一次谈到了中国山水画的皴法。之后南方山水画派的董源,根据南方的地貌特征,总结出自己的皴法,即 “披麻皴”。元代书画鉴赏家汤垕在《画鉴》里写道:“董元山水有二种:一样水墨矾头,疏林远树,平远幽深,山石作麻皮皴。”

宋代是我国绘画形式走向全面成熟的一个时期,此时中国山水画的发展也已到了高峰时期,并且皴法也发展到了高峰时期。这个时期涌现出许多优秀的山水画家,山水画的很多表现技法皆源于这一时期。北宋山水画坛的几位杰出代表画家是李成、范宽、郭熙、米友仁。其中李成的山水画,大多数情况下都会描写寒林平远的自然景观,他的代表作《读碑窠石图》,山石如云动,是日后“卷云皴”的开端。范宽的皴法师承荆浩、李成,他隐居在太华山和终南山,每日感受自然并与其为伴,对自然的细心观察体会后总结出了自己的皴法,那就是“雨点皴”。他的“雨點皴”还结合了“披麻皴”,使山石的纹理分明,写山的真貌而不取繁饰,取荆浩用笔之力道,李成浑厚华滋、雄奇苍茫的风韵,卓然一家。郭熙的画一开始是没有师承的,务于工巧,后来成为李成的徒弟,加之潜心研究,进而形成自己的风格。郭熙的代表作为《早春图》,山石皴法是以“卷云皴”为主。郭熙的儿子郭思根据他的言论整理的《林泉高致》,是一部比较完整系统的探究山水画创作的著作,也是美术史上一部重要的理论著作。

元代、明代、清代这三个朝代涌现出来的山水画家就更多了,绘画风格也变得丰富多样。元代绘画开始提倡用书法的用笔,注重书写性,同时文人精神也得到了提倡,因此画家的皴法就与其个性因素的关系更密切了。从元代杰出代表画家赵孟■到清代“四僧”,画家们笔下创造了多种多样的皴法,这些皴法也是中国山水画历史上极其重要的财富。

综上所述,中国山水画的发展史一定程度上可以说是皴法的发展史。中国山水画从一开始顾恺之的《洛神赋图》中作为人物画的背景出现演变至独立的山水画再到后来的百花齐放、繁荣发展,笔墨语言上从一开始“有勾无皴”到少有“皴斫”再到皴染结合的丰富绘画语言经历了漫长的历史演变过程。

(二)画家自身——皴到皴法的转变

早期山水画中,大部分画家会专注于研究他们肉眼所看到的客观事物,但后来发现,每到一处景色,地貌特征、山体结构都在不断变化,主体细节处更是有着不可思议的细微变化。如果画家坚持对所见客观自然不断研究并不断地运用不同的笔触去表现画面,那么久而久之毛笔的笔触就能自然而然地落在它所应处的位置。画家坚持这种做法,单纯从技术上来说是十分困难的,并且画家必须克服作为人类自身视觉思维中的惰性因素去再现客观自然,努力达到自己看到的客观自然的那个真实再现的结果。

首先,并不是所有的画家都能细致入微地观察客观自然物象。其次,每个个体肉眼看到的不一定是真实的客观存在。其外因有二:第一,大自然自身不断生长变化,光的照射、云的遮挡、雨后的景象等因素很可能造成画家的视错觉;第二,画家在观察自然景观的时候会不自觉地带有主观性的视觉思维。最后,并不一定每一位画家都克服得了技术方面的阻碍。画家不仅要“外师造化”,还需“中得心源”,必定要产生属于自己的“法”。有了这个“法”之后,画家便可以从描绘客观物象的形态特征中解脱出来,把笔墨符号简化成自己想要的语言形式。这样画家心理上也会变得轻松许多,便可以在写生的时候用自己的笔墨符号来表现山石树木了。五代之后山水画的发展繁荣昌盛,杰出山水家不断涌现,都离不开一个“法”字。

三、皴法程式的形成

五代时期山水画皴法的形成,其实就伴随着皴法程式的形成。

“程式”在《美学大辞典》里解释为:“本意为规程、法式。”《荀子·致士》言:“程者,物之准也。”程式的特点一是格律性,符合对称、和谐、多样化统一等形式美法则;二是规范性,相对稳定,可以广泛用于不同的题材;三是虚拟性,抽取了最有典型性的因素加以夸张变形,舍弃了自然形态,通过诱发观众想象使人意会其含义。程式有双重的美学品格,它既是艺术创造的结果,又是进行艺术再创造的手段;既是相对定型的,又在实际应用时可加以变化。

在山水画里,程式就可以理解为绘画笔墨的图式,那么皴法程式就是皴法的图式,它是画面中所有皴法形成的那个样貌。许多繁杂的皴法都是由单一的程式所构成的,变化并且叠加这单一的程式,便形成了各式各样的皴法图式。

例如骑单车的过程,左脚和右脚先后向前蹬脚踏板,左脚和右脚的蹬踏动作叠加再叠加,才构成了一条动作链,这样单车才能不停前行,“左脚和右脚先后向前蹬脚踏板”这一动作的叠加构成了单车前行的程式。自然景观中山石树木千姿百态、繁杂多样,皴法程式就是在画家主观能动性作用下,将繁杂的皴法转化成了简洁的皴法程式。例如“卷云皴”以线条为主,卷曲如云,这种皴法实质就是由无数卷曲的线条所构建出来的,这种简洁明了的皴法程式是对自然客观物象的又一次提炼。

山水画家的皴法都根据皴法程式有着各自相对固定的自然客观描绘对象。例如“斧劈皴”,根据它的图式特点,应以外形是方形结构的山石作为主要描绘对象,这样才能更好地体现画面的美感,也符合自然规律。

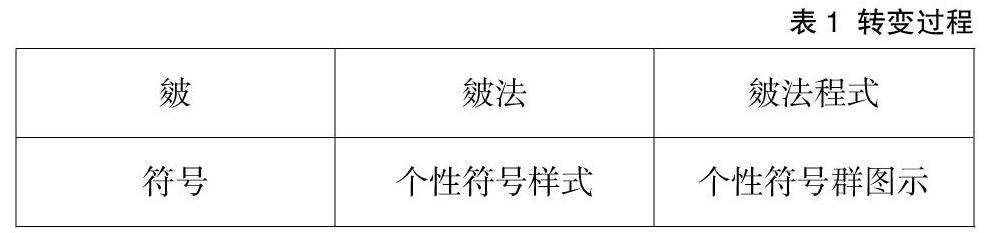

由皴到皴法程式的转变过程,笔者认为:如果皴是山水画笔墨语言中的“符號”,皴法便是山水画笔墨语言中的“个性符号样式”,那么皴法程式就成为山水画笔墨语言中的“个性符号群图示”(表1)。

中国传统山水画发展至今,皴法的程式被时代的属性、个人因素、精神境界、笔墨境界所左右。画家通过自身的学习对皴法程式进行不断的创新,这对于笔墨语言的形态变化有着极为重要的作用。

参考文献:

[1]朱立元.美学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2014.

[2]王克文.山水画谈[M].上海:上海人民美术出版社,1993.

[3]王伯敏.山水画纵横谈[M].济南:山东美术出版社,2010.

[4]俞剑华.中国古代画论精读[M].北京:人民美术出版社,2011.

[5]周积寅.中国历代画论[M].南京:江苏美术出版社,2013.

[6]傅抱石.中国绘画理论[M].南京:江苏教育出版社,2011.

作者单位:

韩国全州大学、沧州师范学院