基于多照射源的被动雷达研究进展与发展趋势

2020-12-31万显荣易建新占伟杰谢德强宋佳乐饶云华龚子平柯亨玉

万显荣 易建新 占伟杰 谢德强 舒 刊 宋佳乐 程 丰 饶云华 龚子平 柯亨玉

(武汉大学电子信息学院 武汉 430072)

1 引言

外辐射源雷达(简称外源雷达,又称被动雷达或无源雷达等)是一种利用第三方非合作辐射源发射的电磁信号(主要包括地面广播、电视和移动通信等)来照射目标,自身仅被动地接收目标散射信号而实施探测的新体制双/多基地雷达[1–7]。被动雷达系统一般需要设置监测通道和参考通道,分别用来接收目标回波信号和参考信号,然后通过监测通道(杂波抑制后)与参考通道的二维互相关处理获取距离多普勒谱,据此实现目标检测与跟踪,探测示意如图1所示。被动雷达的核心特点是无需合作照射源、无电磁辐射,因而无需申请专用频率,这在频谱资源日益紧张的现代社会具有极大的吸引力和竞争优势。此外,该雷达独有的静默探测特性使其成为新时代绿色发展和未来“低功率到零功率”作战的重要感知手段之一。

图1 被动雷达探测示意图Fig.1 Detection schematic diagram of passive radar

与传统主动雷达相比,被动雷达通常还具有如下独特优势:(1)天然优良的低空覆盖;(2)慢速小目标探测能力强;(3)安装部署更为灵活;(4)组网探测成本相对较低。因此被动雷达这一特殊体制近年引起了学术界、工业界以及应用部门的高度关注。被动雷达系统优势突出,在诸多军民融合领域具有广阔的应用前景。军事上,因被动雷达无需频率分配,隐蔽性强,且设备灵巧,可部署在重点或敏感区域(边界、沿海、岛礁、要地等)用于无源静默式对空、对海监视,提高空海防探测网的预警能力和抗打击能力。民用上,被动雷达可服务于低空通航监视,可部署在机场及重要活动场所监控无人机活动,亦可用于广域城市低空监视,与现有地面视频监视(二维监视)手段共同构建“地面—低空”三维立体监视网,为平安智慧城市建设提供新一代监视技术与位置服务支撑。

2012年,万显荣较为系统地归纳了国内外基于低频段数字广播电视信号的外辐射源雷达发展现状与趋势[3]。经过多年发展,被动雷达研究又取得了丰富的理论和应用成果,本文在回顾被动雷达技术演进历史、关键技术最新进展、部分实验系统成果的基础上,结合武汉大学近年的被动雷达研究工作,归纳了被动雷达技术当前面临的问题以及未来发展趋势。

2 被动雷达研究历程回顾

被动雷达是一种既古老又新兴的雷达体制,也是一个与时俱进、历久弥新的研究领域。早在1935年,英国Daventry试验正是利用第三方照射源(BBC短波无线电广播电台)探测到了10 km以外飞行的轰炸机。第二次世界大战中,德国开发了可实际工作的Klein Heidelberg被动雷达系统[8]。该系统利用英国海岸警戒雷达(即“本土链”)作为照射源,通过测量目标回波与直达波的时间差以及目标回波到达角进行目标定位,能够对飞越英吉利海峡的轰炸机群实施预警。

然而,随着收发开关的发明,人们将注意力转向单基地雷达。因受限于器件水平(如采样率等)和信号处理能力,被动雷达在性能上远不及同时期的单基地主动雷达,因此第二次世界大战后相关领域的研究发展经历了很长一段时间的波折和起伏。到20世纪80年代,人们对双基地雷达(包括被动雷达)的研究兴趣开始复苏,这期间英国伦敦大学学院(University College London,UCL)的Griffiths等人[9]研究了基于模拟电视伴音信号的被动雷达,成功探测到目标,90年代Howland[10]利用模拟电视伴音信号测量所得的目标到达角和多普勒频率成功跟踪到目标航迹。90年代后期,美国洛克希德·马丁(Lockheed Martin)公司推出了基于调频广播(Frequency Modulation,FM)信号的商用被动雷达系统——“沉默的哨兵”(Silent Sentry),确定了被动相干定位(Passive Coherent Location,PCL)工作体制的主体地位。

近20年来,伴随着电子对抗、反辐射导弹以及隐身技术等对雷达探测提出的新需求,双/多基地雷达研究再次受到重视。在这一背景下,从事被动雷达研究的高校和科研机构数量逐渐增多,研究的深度和广度也不断提升。目前被动雷达所采用的外部照射源涉及广播电视[11–18]、通信基站[19,20]、无线局域网络[21]、导航和通信卫星[22–25]、雷达[26,27]等。得益于无线电技术的数字化发展,数字无线信号带宽通常不依赖于传输内容,比较适合于目标探测,被动雷达进入黄金发展期。

其中,基于地面无线广播电视信号的被动雷达是最为热门的研究领域。当今,数字广播电视日益普及,正逐步取代模拟广播电视,其覆盖面广、波形特性稳定,为被动雷达提供了极好的照射源。基于数字广播电视的被动雷达在世界各国的总体发展状况与数字广播电视的推广和普及速度有着直接关系。近年来世界主要国家相继制订了具有自主知识产权的HF/VHF/UHF频段数字广播电视标准[28–30]。由于不同国家的广播电视标准在基站布局、发射功率、信号制式等方面均存在较大差异,基于数字广播电视的外辐射源探测研究必须结合国情、因地制宜。从公开报道的文献来看,欧洲多个国家的被动雷达研究历史均达十余年甚至数十年,相关技术研究走在世界前列。我国幅员辽阔,数字广播电视普及速度相对较慢,因此基于数字广播电视信号的被动雷达研究也相对滞后,早期被动雷达研究成果主要集中在理论仿真层面[31–33]。近年来随着数字广播电视布网覆盖加快,国内相关的被动雷达研究也迎头赶上,开发出了实验系统并进行了外场验证[34–38],技术体制的可行性和探测性能得到了较为全面的验证。

3 关键技术研究进展

如前所述,被动雷达依靠第三方非合作照射源信号进行目标探测,发射信号不可控,电波传播环境复杂、多径杂波干扰严重,信息获取难度很大。近几年,相关研究机构针对上述问题进行了较为全面的探索并取得关键突破,下面重点阐述被动雷达信号处理环节中主要单项技术的研究进展。

(1) 参考信号重构。被动雷达中参考信号主要用于监测信号中的时域杂波抑制和匹配滤波处理,参考信号的质量直接影响雷达探测性能。对基于数字电视广播信号的被动雷达,一般使用“解调+再调制”的重构方式提纯参考信号[39–48]。数字电视广播信号主要包括循环前缀正交频分复用(Cyclic-Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing,CP-OFDM)调制方式,如地面数字视频广播(Digital Video Broadcasting-Terrestrial,DVB-T),中国移动多媒体广播信号(China Mobile Multimedia Broadcasting,CMMB)等和时域同步正交频分复用(Time Domain Synchronous Orthogonal Frequency Division Multiplexing,TDS-OFDM)调制方式,如数字电视地面广播信号(Digital Television Terrestrial multimedia Broadcasting,DTMB)。根据不同调制方式,重构方法也有所区别。CP-OFDM调制信号具有导频和循环前缀结构,文献[39,40]研究了国外DVB-T信号的重构方法,使用导频和循环前缀对信号进行同步、信道估计与均衡等,可以较好地还原出发射信号。文献[41,42]利用信号检测原理对文献[39,40]中的重构方法进行优化,特别是在信噪比较低的情形下,可以显著提高重构参考信号质量。文献[43,44]对国外第2代数字电视广播信号DVB-T2的重构方法展开了研究,核心算法与DVB-T信号的重构方法一致,只是针对更灵活的第2代信号,在参数选取、整体结构等细节上有所调整。文献[45]对我国的CMMB信号重构方法展开了研究,并对其性能进行了分析,仿真和实测数据均证明了重构方法的有效性。相较于CP-OFDM调制,TDS-OFDM调制的信号没有导频,且使用时域伪随机(Pseudo Noise,PN)序列替代了循环前缀,因此上述文献中重构方法均不再适用。文献[46]对我国的DTMB信号重构方法展开了研究,利用PN序列进行信号同步、信道估计与均衡,最后仿真和实测数据均验证了该方法可以获得较纯净的参考信号,但是该方法采样的信号为基带符号速率,在工程应用中存在高频混叠,降低了信号重构质量。文献[47]针对此问题,对过采样下的DTMB重构方法进行研究,采用改进的最小二乘算法进行信道估计,相较于基带数据率重构方法,过采样提高了参考信号重构质量。文献[48]采用多传感器分集重构的方式对参考信号重构进行优化,在每个子载波的多个样本中选择与发射端信号最适配的作为重构信号,从而提高重构参考信号的质量。此方法适用于所有OFDM调制的信号,但是此方法要使用多个传感器,增加了系统复杂度,同时需要每个传感器接收的信号满足一定信噪比时才具有明显优化效果。

相比于固定平台被动雷达,基于移动平台的被动雷达系统(机载、车载等)的参考信号中存在大量多普勒扩展杂波,其参考信号重构面临更严峻的挑战。基于天线分集技术和杂波拓展模型的处理思路是一种可行的机载被动雷达参考信号重构方法[49],除此之外,利用改进的盲均衡方法提取纯净参考信号也被证明是一种行之有效的处理方式[50]。综上可知,数字电视广播信号的重构方法根据信号调制方式主要分为两类,这些方法均是从信号恢复角度进行重构,如何将重构信号质量与时域杂波抑制效果相结合,以进一步提升探测性能的重构优化方法还有待进一步研究。

(2) 多径杂波抑制。强直达波及地物反射的多径杂波(统称多径杂波)掩盖了目标、降低了系统灵敏度,这是被动雷达普遍面临的问题,因此要采用多种手段抑制信号接收通道中的强杂波,以减少相干匹配滤波后的剩余杂波及其旁瓣对目标检测的影响。被动雷达直达波和多径杂波抑制方法大致可分为时域方法和空域方法。时域方法主要包括常规自适应滤波算法和时域投影算法。最小均方算法(Least Mean Square,LMS)、归一化最小均方算法(Normalized Least Mean Square,NLMS)、梯度自适应格型算法(Gradient Adative Lattice,GAL)以及递推最小二乘算法(Recursive Least Square,RLS)是常规自适应滤波算法,其中前3种算法计算量较小,但收敛性差,而RLS算法则具有计算量较大但易于收敛的特点。时域投影算法以扩展相消系算法为代表,包括扩展相消算法(Extensive Cancellation Algorithm,ECA)、扩展相消批处理算法(Batch vision of ECA,ECA-B)和滑动相消算法(Sliding Extensive Cancellation Algorithm,ECA-S)。ECA-B在ECA的基础上采用分段处理,既降低了算法对计算内存的要求,也提高了在快速时变环境下的鲁棒性。ECA-S是对ECA-B的一种改进,在抑制时变杂波的同时,防止分段对慢速目标回波的调制[51]。上述时域杂波抑制方法性能受分数倍时延、载波频偏、通道频率响应等非理想因素的制约,文献[52]通过将子带信号处理引入到杂波对消过程中,有效降低了上述非理想因素的影响,提高了算法的鲁棒性。随着以OFDM调制方式为主的数字信号的普及,基于子载波域的杂波抑制方法得到发展[53,54]。常用的子载波域算法主要包括子载波平均信道响应滤波器(Average Channel Response Filter on subCarrier,ACRF-C)、子载波域扩展相消算法(ECA by subCarrier,ECA-C)和子载波幅度归一化探测器(Reciprocal Subcarrier Detector,RSD),文献[55]对这3种算法性能进行了全面评估,阐述了它们的内在机理及相互联系。在ACRF算法的基础上,文献[56,57]采用子载波域信道响应的分段平滑及杂波子空间拓展的思路,有效提高了算法对非平稳杂波、多普勒拓展杂波的抑制性能。除了上述方法,利用OFDM符号子载波之间的正交性,当前也在讨论一种无需杂波抑制的目标信息提取方法[58,59]。除此之外,多通道被动雷达系统可利用目标和杂波的空域信息,通过自适应波束形成深零陷实现直达波和多径杂波的有效抑制[60–62]。

基于移动平台的被动雷达系统(机载、车载等)增强了系统的机动性、能够实现灵活布防,该方向近年逐渐成为新的研究热点[63–66]。平台移动会造成地海杂波产生多普勒拓展,淹没低速目标,同时受发射波形时变特性及阵列误差等因素影响,常规偏移相位中心天线(Displaced Phase Center Antenna,DPCA)和空时自适应处理(Space-Time Adative Processing,STAP)算法性能受限。采用自适应阵列误差校准、常规杂波抑制方法(ECA类算法、LMS算法等)、倒数滤波器(Reciprocal Filter)等与DPCA或STAP算法进行级联的多级拓展杂波抑制思路在实际应用中取得较好效果[67–70]。

综上可知,杂波抑制方法研究相对较多,但目前文献主要关注单项方法,对于实际场景下不同杂波抑制方法的参数优化与组合策略、杂波抑制与参考信号重构之间的耦合因素仍有待深入探索。

(3) 目标检测。被动雷达同时接收来自非合作照射源的直达波信号和目标的回波信号,并对二者进行相干处理,提取目标的距离、速度和方位等参数,从而实现对目标的有效探测。被动雷达当前的主要检测器可分为互相关检测器(Cross Correlation Detector)、广义似然比检测器(Generalized Likelihood Ratio Test,GLRT)和奇异值检测器三大类。互相关检测器模仿匹配滤波器,对参考信号和监测信号进行互模糊函数计算实现目标探测[71–76]。当信号模型中存在未知参数时,将未知参数的最大似然估计值代入似然比检验中即可得到广义似然比检测器[77–81]。第3类检测器是基于现代随机矩阵理论的奇异值分解检测器[82–84],该类检测器考虑了目标信号的低维度特性和强度时变性。提高目标信噪比是保证检测性能的前提,通过单帧长时间相参积累及多帧非相参积累等手段可助力微弱目标信噪比提升。在长时间积累过程中如何有效补偿目标距离徙动及多普勒徙动、提高算法对机动目标的鲁棒性,同时降低算法复杂度,是国内外研究的热点[85–88]。意大利罗马大学研究人员以基于FM广播和DVB信号的极化分集外辐射源雷达为研究对象,提出了基于极化分集技术的广义似然比检测方法(Polarization-GLRT,P-GLRT),实验结果表明该方法能够有效改善目标检测性能[89–91]。此外,通过多频联合检测的方法可有效缓解因发射波形不稳定(如FM广播信号)、目标散射截面(Radar Cross Section,RCS)随频率闪烁等因素对检测性能的影响,显著提升目标的检测概率[92–94]。

(4) 目标跟踪。单发单收外辐射源雷达探测性有限,目前多收发对外辐射源雷达受到广泛关注,其利用空间分集、频率分集拓展信息获取维度,通过目标跟踪信息融合等手段获取更精准的目标状态。其中,新近研究进展主要涉及单频网外辐射源雷达目标跟踪、外辐射源雷达认知跟踪和多波段外辐射源雷达融合。单频网外辐射源雷达因多个发射站同时同频发射相同信号,而导致量测与发射站关联模糊,文献[95–100]等就单频网模糊问题开展研究,解决量测-发射站-目标间关联问题,获得目标跟踪结果。文献[101,102]提出了一种共生雷达的概念,将通信网络的一部分用于外辐射源雷达探测,通过跟踪效果自主规划通信网络发射站和外辐射源雷达接收站,最终实现认知跟踪的目的。文献[103–106]提出了将UHF频段外辐射源雷达和VHF频段外辐射源雷达结合实现目标跟踪和数据融合的方法,并开展了大量实验验证系统的可行性。目前,目标跟踪相关研究主要是对现有主流目标跟踪算法进行修正,使其适用于解决外辐射源引入的新问题,而对网络化外辐射源雷达中的大规模网络分区交接、智能化跟踪等方面仍有待进一步开展研究。

(5) 被动雷达成像。被动雷达系统在目标检测、跟踪与定位等方面的研究取得了长足发展,相比较于目标点迹、航迹等信息,目标图像能够提供更丰富、更精细的特征,有利于后续目标的分类识别。因此,被动雷达成像系统研究日益受到国内外学者的关注。相比于主动雷达的单基成像系统,基于被动雷达的双基成像系统具备一定的体制优势:(a)收发几何探测结构可灵活合理配置,以满足前视成像、组合成像、干涉成像、多极化成像等实际应用需求;(b)被动雷达系统易于进行多站组网,方便实现多频信息融合,可以充分获取不同波段、不同视角的目标散射信息,建立目标三维立体观测信息,实现目标三维立体成像。文献[107,108]在理论上分析了被动双基地逆合成孔径雷达(Passive Bistatic Inverse Synthetic Aperture Radar,PBISAR)的空间分辨性能。在此基础上,开展了飞机、货船等目标成像的外场实验,利用3个相邻的DVB-T信号实现多带宽合成,提升了成像质量,实验结果验证了理论模型的正确性。文献[109]同时利用DVB-T和DVB-S信号对同一个合作船只进行了成像,实验结果表明两种照射源情况下,目标尺寸和主要散射点都能被有效估计和分辨出来,为两者之间的信息融合打下基础。文献[110]有效地将空间分集信息融合到DVB-S信号对船只的成像过程中,改善了成像效果。得益于移动平台被动雷达系统的发展,被动双基地合成孔径雷达(Passive Bistatic Synthetic Aperture Radar,PB-SAR)的可行性也得到了实验验证。文献[111–113]展示了基于DVB-T信号的机载PB-SAR对地面场景的成像结果。文献[114,115]则给出了基于卫星导航信号的多站PB-SAR成像结果。

当前多数被动雷达成像系统是在ISAR/SAR成像技术框架下进行的,作为其成像基础的匹配滤波是一个线性过程,具有实现简单且性能稳定的优点,但是匹配滤波性能通常受制于外部照射源信号带宽不足,影响了临近目标的分辨。基于稀疏表示的被动雷达成像算法能有效克服传统成像算法的不足,实现高精度成像。文献[116]利用多个非相邻DVB-T信号进行带宽合成,以期实现更高的距离分辨率,然而信号之间非连续性引入了较高栅瓣。文中采用压缩感知的方法有效降低了栅瓣,显著提升了成像质量。文献[117]利用SOMP (Simultaneous Orthogonal Matching Pursuit)算法缓解了多基地机载PB-SAR系统中目标散射系数随载波频率和观测角度闪烁对成像结果的影响,实现了对观测场景的精确成像。

4 典型被动雷达系统及实验

雷达研究作为一门实验科学,实验验证是必不可少的环节。伴随着数字广播、电视、通信信号的普及和被动雷达关键技术的突破,一批实验系统也相继研制成功并予以公开报道。

4.1 国外典型被动雷达系统

近年来,德国应用科学研究院(FGAN-FHR)研究出了一系列被动雷达实验系统,包括DELIA(DAB Experimental radar with LInear Array)系统、PETRA (Passive Experimental TV RAdar)系统、CORA (COvert RAdar)系统等,这些实验系统的系统参数在文献[3]中已有介绍。除此之外,FHR还和挪威国防研究院(FII)合作开发了基于DVB-T信号的LORA11(Linear Array Covert Radar)系统[118](如图2(a)所示),该系统采用11个垂直极化盘锥天线组成接收阵列,阵元间距为0.36 m,可实现60°方位覆盖,实验结果显示,该系统对600~700 m高度范围内的10 km以内飞机实现了有效的探测。

德国亨索尔特(Hensoldt)公司自2008年起陆续推出多个版本的Twlnvis系统[119,120](如图2(b)所示)。2018年柏林国际航展Hensoldt展示了最新版Twlnvis,该系统可同时利用16个FM信号及5个DAB/DVB-T信号实现目标探测,同时该系统可设立处理中心对来自4个单站的信息进行融合,从而获取更完整的目标监视信息。该系统从下到上采用7-7-16元的3层接收阵列配置,能实现目标的360°覆盖及目标高度的测量。实验结果表明,该系统的最远探测距离超过200 km,探测距离精度小于250 m。

图2 典型被动雷达系统Fig.2 Typical passive radar systems

意大利莱昂纳多(Leonardo S.P.A.)公司的AULOS系统采用FM信号和DVB-T信号作为照射源[121,122]。该系统中FM信号主要用于远距离大范围的空中目标监视,DVB-T信号既可用于空中低慢小目标的监测,也可用于海岸监视。该系统包含固定平台和移动平台两个版本(如图2(c)所示)。移动平台版本采用8元均匀偶极子圆阵作为接收阵列,实现探测区域的360°覆盖。固定平台版本则利用4个阵元组成接收阵列,能够覆盖120°目标探测区域,同时可实现目标的俯仰角测量。实验结果表明,该系统能够探测到200 km的空中目标,并能实现海岸线的有效监测。

芬兰Patria公司于2018年发布了MUSCL(Multi Static Coherent Location)系统[123](如图2(d)所示),该系统利用FM信号和DVB-T信号构成多基地接收模式,能够实现几百公里内目标的360°覆盖,可同时跟踪100多个目标,并且具备分辨固定翼、螺旋桨和直升机类型的能力。

除了上述VHF/UHF频段的被动雷达实验系统外,基于全球卫星导航系统信号(Global Navigation Satellite System,GNSS)、移动通信信号(Long Term Evolution,LTE)、WiFi信号等照射源的被动雷达系统也正在逐步得到开发和应用[124–129]。

4.2 武汉大学的MIPAR被动雷达系列

武汉大学电波传播实验室依托无线电物理国家重点学科,在系列国家重点项目资助下,持续深耕被动雷达领域十余年,系统研究了基于我国数字广播电视信号的被动雷达及其组网技术、成功研制了多波段多阵型MIPAR (Multi-Illuminator-based Passive Radar)系统并开展了长期实验验证,面向国家重大需求在多个领域推进了该技术的行业应用,相关系统和典型探测结果简介如下:

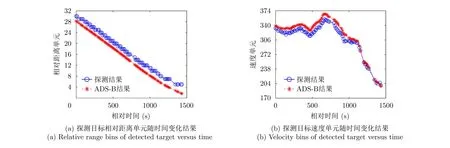

(1) HF波段被动雷达。DRM (Digital Radio Mondiale)数字广播标准是目前被国际电联广播业务组(ITU-R)确定为全球短波数字声音广播的唯一制式。2011年武汉大学团队开展了国内首次基于DRM信号的被动雷达研究实验,证实了该技术的可行性[18,130,131]。随后深入分析了电离层行进式干扰、射频干扰等因素对该系统的影响[132–134],并提出了一种基于最大似然估计的射频干扰抑制方法。针对天地波组合模式下的目标定位问题,团队提出了一种基于直达波到达仰角的定位新方法,并分析了该方法的定位精度[135]。短波段密布大量的短波广播、通信和雷达信号,得益于理论研究的不断深入和实验系统的日益完善,团队近年来还在全国多地开展了基于HF波段多照射源的被动雷达目标探测实验。实验表明,雷达系统可实现运动目标的超视距探测与持续跟踪。图3给出了某次试验的飞机目标探测对比结果,雷达所得目标双基距离、双基速度与目标广播式自动相关监视(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast,ADS-B)对应信息的变化趋势吻合良好,证明了雷达探测结果的正确性。高频被动雷达集成了传统高频天/地波雷达和双/多基地被动雷达的多种优点,可实现远程目标预警,具有广阔的应用前景。

(2) VHF/UHF波段被动雷达。武汉大学团队还成功研制出多通道VHF/UHF波段被动雷达系统。该系统结构紧凑、架构灵活、性能稳定,能完成24/7全天时全天候目标实时监测任务。系统可兼容DTMB/CMMB(国内)、DVB/DVB-T2(欧洲)/FM/CDR等多种信号。根据实际探测需求,系统可以选择采用均匀圆阵作为接收阵列,实现探测区域的全方位覆盖,也可以选择均匀线阵作为接收阵列,实现对重点区域的可靠监视。利用该实验系统,团队在在全国十余地针对无人机、通航飞机、民航飞机等多种类型目标开展了大量实验,突破了被动雷达参考信号获取、杂波抑制、目标检测以及航迹跟踪融合等信号/数据处理方面的系列关键技术[47,52,87,136–144],研制的雷达系统还在湖北、河南、四川等多个通航机场开展了应用示范。2017年,团队在IEEE国际雷达会议上首次报道了基于数字电视信号的被动雷达无人机探测结果,展现了该技术在“低、慢、小”目标监视领域的应用潜力[141]。为构建严密的低空监视网络,团队利用被动雷达易于组网的优势,开展了多站组网融合实验,通过融合多个收发对获取的信息,有效弥补了探测盲区、拓展了探测范围、提高了探测精度[142]。实验结果表明,该系统对通航飞机的水平定位精度优于50 m,速度精度优于1 m/s,数据更新率小于1 s。典型探测结果如图4(b)所示。为了进一步降低系统成本,提高系统灵活性,团队还开展了分时多频实验[143],利用单个接收站获取目标的空间分集信息,目标探测性能逼近同时多频系统的性能,探测结果如图4(c)所示。除此之外,团队在单通道多站组网系统也取得了阶段性的实验进展[144](如图4(d))。

图3 HF波段被动雷达探测结果与目标ADS-B信息对比Fig.3 Comparison between HF-band passive radar detection results and ADS-B information

(3) 基于LTE信号的被动雷达系统。LTE作为第4代数字移动通信标准制式,具有分布广泛、冗余度大、便于组网等诸多特点,因此也成为一种广受关注的机会照射源[145,146]。武汉大学团队详细分析了LTE信号结构,并对其帧间模糊带进行了有效的抑制[147]。在此基础上,独立设计开发了基于AD9361的高集成度、小型化多通道被动雷达系统,利用该系统开展了国内首次基于LTE信号(1867.5 MHz FDD-LTE信号)的地面及低空目标探测实验[148,149]。如图5所示,该系统实现了对地面车辆和无人机的连续监测,雷达探测结果与目标真实信息吻合,证实了结果的正确性,展示了LTE被动雷达的应用潜力。

5 被动雷达发展趋势

目前被动雷达的相关理论研究验证充分,关键技术取得重点突破,体制可行性也获得广泛认可。但总体而言,现有的被动雷达离满足实际应用需求还存在较大差距,主要存在如下瓶颈问题:(1)环境适应性不强。被动雷达属于电磁环境依赖型雷达,外部照射源的时空覆盖及信号特性决定了该体制雷达的体系构架、处理方案及探测性能。雷达异地部署时需事先获知外部照射源的位置、频率、制式、功率等参数,硬软件配置依赖于定制开发;(2)指标稳健度不高。现有被动雷达通常基于单个(或单类)外部照射源,除去信号本身的波形特性外,探测性能指标主要取决于外部照射源条件、站位设置和周边环境,在某地某照射源下测得的技术指标换至他地就可能存在变化,导致被动雷达探测性能不稳定;(3)智能化程度偏低。被动雷达探测性能与信号波形、电磁环境、物理信道等因素及相应的系统配置方案密切相关,现有处理方式常需要人为的判断和干预才能趋近于最佳工作点,具体的系统配置方案一旦确定后长期保持不变,缺少基于现场状态评估反馈的动态调整机制和智能处理手段。

图4 VHF/UHF波段被动雷达目标探测结果Fig.4 Detection results of VHF/UHF-band passive radars

图5 LTE被动雷达目标探测结果Fig.5 Detection results LTE-based passive radar

为突破被动雷达面临的环境适应性、指标稳健度和智能化处理等瓶颈问题,被动雷达必须突破传统的单发单收双基地架构。基于电磁环境认知、系统优化配置和信息智能处理,通过构建多照射源被动雷达网,为突破上述瓶颈提供了解决思路,如图6所示。MIPAR在技术体制和应用模式上有更强的可塑性,可以大大扩展信息获取维度。该技术总体发展趋势可以归纳为以下3个方向:

(1) 多照射源集成化。随着数字广播、数字电视及数字通信网络在全球兴起,被动雷达系统可选照射源由FM广播、电视伴音等模拟调制信号拓展到了包括数字音频广播(DAB/CDR)、数字电视(DVB/DTMB)、卫星、移动通信(LTE)、无线局域网络(WiFi)等在内的数字信号。这给被动雷达多照射源集成化提供了有利的客观条件。

被动雷达的系统配置、探测威力、探测精度等均受制于照射源波形特性、发射功率及覆盖范围等因素。因此,目前采用单一照射源的被动雷达系统往往只适用于特定的应用场景,如基于FM广播信号的被动雷达常用于远距离大范围的空中目标监视,而无法胜任重点区域“低、慢、小”目标监视的任务。相反,基于数字电视信号的小型化被动雷达在构建低空监视网络中可发挥重要作用,但难以满足民航飞机、战斗机等目标远程预警的要求。为有效拓展被动雷达应用场景,提升目标探测性能,降低外部环境依赖,多照射源集成化是一种行之有效的思路。首先需要通过软件化、模块化的集成系统设计思想赋予被动雷达照射源筛选及捆绑采集的能力,然后着力挖掘多照射源收发对提供的多维度信息,并致力于解决这些信息的有效融合问题。不同频段(HF/VHF/UHF等)、不同制式(模拟/数字)、不同覆盖模式(多频网/单频网)的多照射源集成化可优势互补,取长补短,比如:德国Hensoldt公司开发的Twlnvis系统可同时利用FM信号、DAB信号和DVB-T信号作为照射源进行目标探测,是多照射集成化的典型尝试[106,150]。

图6 多照射源被动雷达网示意图Fig.6 Schematic diagram of multi-illuminator passive radar

多照射源集成化将成为被动雷达系统满足高精度(信号带宽大)、远距离(信号发射功率大)、大范围(信号覆盖范围广)、多场景(地、海、空目标探测)等目标探测需求于一体的重要保障。多照射源集成接收系统开发以及多照射源信息挖掘和融合将是下一步研究的重点。

(2) 系统配置网络化。单发单收的被动雷达,通常采用距离结合到达角的定位方法,其定位误差随斜距的增大而递增,在雷达覆盖范围内的探测精度无法得到充分保障。同时,随着目标姿态的变化以及各种建筑物、山脉等的遮挡,仅依赖于单发单收进行目标探测很难保证目标探测的连续性。被动雷达组网后可采用多发多收双基距离联合定位技术,通过合理布站使定位精度更高且在探测区域内分布更加均匀。因此,被动雷达的一个发展趋势是从单发单收迈向网络化探测,利用空间分集、频率分集和极化分集等扩展信息获取维度,通过信息融合技术实现高性能的目标检测、定位、跟踪等,为探测区域提供更完整的态势评估。

相比于单发单收的双基地被动雷达,网络化被动雷达在探测精度、稳定性和可靠性上都表现出明显优势,受到广泛关注。图7为多照射源被动雷达探测结果[142],融合后的目标探测结果在航迹连续性、虚警数量、探测精度等方面明显优于单站被动雷达的跟踪结果。

图7 基于多照射源的被动雷达探测结果Fig.7 Detection results of the multi-illuminator passive radar

从公开文献来看,欧洲和国内的多家研究机构和高校都在开展多站被动雷达的相关研究,研究内容主要涉及多站检测[151,152]、多站定位[153–155]、多站跟踪与信息融合等[105,156–159]。此外,网络化被动雷达的探测性能很大程度上受站点选择的影响,为此需要考虑接收站的优化布设,同时也需要兼顾发射站的优化选取[160,161],目前该项研究仍处于起步阶段,报道较少。整体而言,被动雷达网络化探测研究当前正处于发展阶段,收发站优化配置、多发多收联合定位、数据关联、大规模网络分区交接等核心问题仍有待研究突破,进而形成网络化探测理论体系。

(3) 信息处理智能化。被动雷达使用非合作照射源,其发射站位、辐射参数、信号波形等并非为雷达目标探测所设计,故具有较强的环境依赖性,信号处理流程远较主动雷达复杂。在此条件下,能够自主感知探测环境并作出自适应调整的智能化信息处理将极大改善被动雷达的探测效能。被动雷达信息处理智能化可贯穿从照射源选取到目标识别的信息获取与处理全链条,将具备智能寻找最佳机会照射源、智能信号处理[162]、智能目标分类识别[163–165]等功能,利用一颗“聪明”的大脑来弥补被动雷达体制自身的不足,使雷达成为“会思考、会学习”、可适应复杂探测环境的智能系统。

智能信号处理在被动雷达各个处理环节中均有极大的应用潜力。在参考信号重构方面,若能融合电磁环境感知和信道自主建模,将有助于提升信道估计和均衡效果,进而获取到更纯净的参考信号;在杂波抑制方面,可构建杂波特性智能感知模块(主要包括杂波类型判断、杂波分布建模和杂波参数估计等部分),以提供有益的杂波先验信息。同时,通过对时域、频域、空域、子载波域等杂波抑制方法之间组合策略的自主规划与寻优,将助力杂波抑制综合性能得到显著提升;在目标检测方面,可以对残余杂波或复杂杂波区进行精细化建模与特征学习,提取杂波和目标的个性化信息,以期提高微弱目标检测概率,同时减少虚警,图8给出了常规恒虚警检测结果和多层感知器检测结果[166],证明了智能检测算法优越的性能;在目标跟踪方面,可通过对雷达航迹及对应参考信息(如ADS-B信息、GPS信息、AIS信息等)的对比学习,实现航迹误差自校准。同时对目标运动态势的自主评估也可进一步保证目标跟踪的连续性,提高航迹质量;在目标属性解译和分类识别方面,基于回波相位、信噪比、微动特征、航迹形态等物理特征的智能信息挖掘和分类识别算法将有望跳脱常规的基于图像识别的处理框架。同时,日益丰富的信息获取维度为更精确的目标分类识别乃至姿态识别、运动预测等应用打下基础。尽管智能信号处理前景广阔,但总体还处于探索阶段,亟待更深入的研究。此外,除了利用智能算法提升单个处理模块的性能,未来还要求系统能够根据探测环境、探测目标类型等因素智能调整处理参数、选择最优处理算法以及最高效的处理流程。

图8 智能检测算法与恒虚警检测算法结果对比Fig.8 Comparison between the detection results of the intelligent detector and the constant false alarm rate detector

6 结束语

现今外辐射雷达在参考信号提纯、杂波抑制、相干检测等信号处理单项技术的研究上已较为深入,其体制可行性也获得广泛认可,被动雷达研究正处于百花齐放、百家争鸣阶段。然而,随着研究的逐步深入,被动雷达探测性能受限于外部照射源的短板越发凸显,这客观上催发了“被动雷达组网探测”与“智能信息处理”思想的萌芽。综合被动雷达面临的问题和当前的研究动态,被动雷达的系统配置上逐渐呈现多照射源利用、多波段集成和网络化探测的发展趋势;信息处理上开始探索以机器学习驱动的智能化处理思路,在获取运动目标航迹信息之外开始关注目标属性信息提取,以用于目标分类识别。总而言之,被动雷达的发展趋势呈现多源化、网络化、智能化等特征。

多照射源被动雷达网络化和智能化相结合构成了闭环过程,使被动雷达原本的纯被动工作模式增加了自主性,必将给被动雷达整体性能带来质的提升。因此,深入开展被动雷达网智能化探测理论与方法研究,对于突破被动雷达技术发展瓶颈、解决被动雷达的深度应用问题、促进新体制雷达技术发展具有重要意义。