讀山東青島土山屯147號墓出土木牘札記

——考古脈絡、“堂邑户口薄(簿)”、 “邑居”和“羣居”*

2020-12-31馬增榮

馬增榮

關鍵詞: 土山屯墓群 考古脈絡 堂邑户口簿 邑居 羣居

一、 考古脈絡與出土木牘

土山屯墓群位於今青島市黄島區山屯村東北的嶺地上。據報道,該墓群共有十五處封土,自2011年始,前後發掘出138座墓。138座墓中,共發現23枚木牘,包括9枚遣策、6枚上計文書木牘、2枚名謁和數枚空白牘;另有約20枚腐朽嚴重的竹簡。(1)參青島市文物保護考古研究所: 《青島土山屯墓群考古發掘獲重要新發現》,《中國文物報》2017年12月22日,第4版;青島市文物保護考古研究所、煙臺市博物館、青島市黄島區博物館: 《山東青島土山屯墓群》,中國考古網2018年1月31日,http: //www.kaogu.cn/cn/xccz/20180131/60941.html?fbclid=IwAR1sRgZfqtMPqW9tgkeKBge76viyNxd3H9u,轉載自中國文物信息網。整理目前零散的資料,最少可知有7座墓出土簡牘,包括二號封土下的M6和M8、四號封土下的M147和M148、五號封土號下的M157、七號封土號下的M177和封土號不明的M164。按目前的資料推測,出土簡牘的墓葬數量應佔整個墓葬群約10個百分比。根據出土印章和簡牘材料,整理者推斷這批墓葬應爲“劉氏家族”墓地。(2)M6、M8、M157和M177分别出土木牘各1枚、M147出土木牘共11枚、M148出土木牘殘片1枚,以及M164出土數量不明的竹簡。其餘7枚木牘出土位置不明,假設它們各自出土於一個墓葬,出土簡牘墓葬的數量應不超過14座。參青島市文物保護考古研究所: 《青島土山屯墓群考古發掘獲重要新發現》;青島市文物保護考古研究所、煙臺市博物館、青島市黄島區博物館: 《山東青島土山屯墓群》;青島市文物保護考古研究所、黄島區博物館: 《山東青島市土山屯墓地的兩座漢墓》,《考古》2017年第10期,第38頁;《山東青島土山屯墓群四號封土與墓葬的發掘》,《考古學報》2019年第3期, 第426—430、436頁。

土山屯墓群出土簡帛文書,按其考古脈絡,自可歸類爲墓葬文書,(3)另外兩大類,分别是邊塞文書和井窖文書。參Tsang Wing Ma, “Excavated Texts,” in Handbook of Ancient Afro-Eurasian Economies. Volume I: Contexts, edited by Sitta von Reden (Berlin and Boston: de Gruyter Press, 2020), 529-555。但學者在討論這類型文書之重要性時,往往較少提及這一點: 目前出土簡帛文書的墓葬,僅佔總發現墓葬的一個極少百比分。據杜德蘭(Alain Thote)一項不完整的統計,至今僅有119座墓葬出土簡帛文書,在成千上萬的漢魏墓葬中只佔一個極少的百分比。(4)Alain Thote, “Daybooks in Archaeological Context,” in Books of Fate and Popular Culture in Early China: The Daybook Manuscripts of the Warring States, Qin, and Han, edited by Donald Harper and Marc Kalinowski (Leiden: Brill, 2017), 15。另一方面,出土文書的墓葬只佔總墓葬數量一個極少百分比的現象,對了解墓葬文書作爲整個墓葬的其中一部分,以至其性質,究竟有何意義?杜德蘭以爲,這正好證明這些文書屬“生器”,而非“明器”。除了遣策等明顯以隨葬爲目的之文書外,其餘文書應屬個人物品,而非大規模生産的標準化明器。參Thote, “Daybooks in Archaeological Context,” 46。然而,明器是否必然經由作坊大規模標準化生産,尚有商榷餘地。主張隨葬文書爲“明器”的,參Enno Giele, “Using Early Chinese Manuscripts as Historical Source Materials,” Monumenta Serica 51 (2003): 432-433;邢義田: 《從出土資料看秦漢聚落形態和鄉里行政》,收入氏著《治國安邦: 法制、行政與軍事》,中華書局2011年,第317—319頁。“明器”和“生器”這一對概念,並參巫鴻: 《“明器”的理論和實踐——戰國時期禮儀美術中的觀念化傾向》,《文物》2006年第6期;《“生器”的概念與實踐》,《文物》2010年第1期。以土山屯墓群爲例,發掘的138座墓中只有約10個百分比的墓葬出土簡帛文書。由此觀之,以文書隨葬相較以其他器物隨葬無疑是較爲罕見的現象。如果土山屯墓群果真如整理者所言,是“劉氏家族”墓地,而我們又同意,以文書隨葬能多少反映墓主的身份認同和讀寫能力,(5)參Armin Selbitschka, “‘I Write Therefore I Am’: Scribes, Literacy, and Identity in Early China,” Harvard Journal of Asiatic Studies 78.2 (2018): 413-476。除了文書外,墓葬出土的書寫工具,也是一個重要的考慮因素。Hella Eckardt仔細考察了羅馬時期墓葬出土的墨水瓶(inkwell),以及其與墓主身份和讀寫能力二者之關係,或可供我們借鏡。參Hella Eckardt, Writing and Power in the Roman world: Literacies and Material Culture (New York: Cambridge University Press, 2018)。全面調查出土文書的墓葬在整個土山屯墓葬群之分布,以及墓主的身分、性别和年齡之差異,將會是一項極爲罕有且具重大意義的個案研究。

再稍稍整理現有的報導,土山屯墓群先後進行兩次大型的發掘: 第一次是2011年,該次清理了3處封土,13座漢墓;第二次是2016年5月至2017年11月,此次共發掘15處封土,125座漢魏墓葬。M147應屬於2017年3月至11月期間的發現。簡牘出土後,發掘者隨即於2017年12月22日《中國文物報》專題版上公布有關消息;(6)青島市文物保護考古研究所: 《青島土山屯墓群考古發掘獲重要新發現》。同月27日,彭峪和衛松濤又於復旦大學出土文獻與古文字研究中心網上補充内容,補訂了該墓出土45號木牘《堂邑令劉君衣物名》的釋文并上載五幅清晰的圖版。(7)彭峪、衛松濤: 《青島土山屯墓群147號墓木牘》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網2017年12月27日,http: //www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/4199。更爲詳細的發掘簡報則於2019年第3期的《考古學報》上發表,首次公布了内容最爲豐富的25-1號木牘的釋文和圖版。(8)青島市文物保護考古研究所、黄島區博物館: 《山東青島土山屯墓群四號封土與墓葬的發掘》。發掘者公布資料之迅速,對推進有關問題的研究,貢獻甚大。

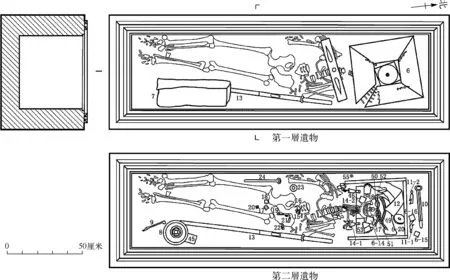

圖1

圖2

M147共出土11枚木牘,放置在墓主左腿的竹笥内(圖1.7);其中10枚出土時疊放在一起,部分包上一層絲織品。根據彭峪和衛松濤兩位上載的圖片,25-1號木牘正位於這10枚木牘之首。對照有關圖片和整理者的描述,我們可以較爲完整地重現這批木牘的考古脈絡。

除了在發掘時,脱落於竹笥外,疊於銅鏡下的45號木牘外(圖1.45),(9)據報導,此銅鏡原來也是放在竹笥内,但因竹笥殘朽,所以脱落於竹笥之外。參青島市文物保護考古研究所、黄島區博物館,《山東青島土山屯墓群四號封土與墓葬的發掘》第414頁注1。大抵是由於銅鏡的重量,壓在其底下的45號木牘才會脱離腐朽的竹笥。其餘10枚木牘均疊在一起出土,且大多具有標題,可按出土編號排列如下:(10)參看圖2.25(粗方框),在這十枚疊在一起木牘中,應該至少有一枚脱落到較遠的距離,儘管尾部位置仍疊在一起。整理者指出,在清理時,竹笥内仍充滿水,該枚木牘也許是因此從原來的疊壓位置漂離。參青島市文物保護考古研究所、黄島區博物館: 《山東青島土山屯墓群四號封土與墓葬的發掘》第423頁注2。

25-1: A. 《堂邑元壽二年要具簿》三十八行;B. 《元壽二年十一月見錢及逋簿》十四行

25-2: 空白木牘

25-3: 名謁

25-4: 名謁

25-5: 空白木牘

25-6: 《諸曹要具集簿》二十行

25-7: 《堂邑盜賊命簿》七行

25-8: A. 《囚簿》六行;B. 兩件司法案例和戈船位置,四行;C. 《牧君移書要》八行

25-9: 《堂邑元壽二年庫兵要完堅簿》四十九行

25-10: A. 《盜賊命簿》七行;B. 《君視事以來捕得他縣盜賊小盜傷人簿》七行;C. 《囚簿》五行;D. 縣民疾疫及治療情況,三行

目前公布的釋文和圖版只有25-1、25-3,以及脱離原有疊壓位置的45號木牘(圖1.45)。 假設整理者是按木牘疊壓順序編排編號,10件木牘疊放次序與其内容似乎没有必然關係。(11)當然,這10枚木牘實際的疊壓情況,仍待整理者詳細公布。唯獨25-1號牘,整理者上載的圖片清楚顯示,雖然該牘同時載有《堂邑元壽二年要具簿》和《元壽二年十一月見錢及逋簿》,但卻是以載有《堂邑元壽二年要具簿》標題一面朝天擺放。觀乎《堂邑元壽二年要具簿》内容,類近尹灣6號墓出土的《集簿》,(12)連雲港市博物館: 《尹灣漢墓簡牘》,中華書局1997年,第77—78頁。具總括某一行政單位一整年表現的功能,以作考核之用。標題“要”可理解爲簡要、扼要,“具”可釋爲詳細、完備,正符合《堂邑元壽二年要具簿》内容。從M147墓出土的名謁、《堂邑令劉君衣物名》以及印章可見,墓主應爲堂邑令劉賜。(13)“劉賜”見出土編號20的龜鈕銅印文。25-3號名謁木牘又載:“堂邑令賜再拜。謁。”可知《堂邑令劉君衣物名》中的“劉君”,應名“賜”。參青島市文物保護考古研究所、黄島區博物館: 《山東青島土山屯墓群四號封土與墓葬的發掘》圖版4、14。因此,把總括堂邑縣於哀帝元壽二年(前1)情況的《堂邑元壽二年要具簿》疊在衆牘的開首,或許是有意爲之的做法,以示劉賜該年作爲堂邑縣令之表現。

參考其他尚未公布木牘的題名,似乎均與一縣之行政有關。《諸曹要具集簿》,整理者稱“内容與《堂邑元壽二年要具簿》相似”,(14)青島市文物保護考古研究所、黄島區博物館: 《山東青島土山屯墓群四號封土與墓葬的發掘》第 426頁。應是總括堂邑縣一整年之表現,但以分曹紀録。這似乎確如論者所言,諸“曹”在西漢末已取代原來各“官”在縣行政上之地位。(15)參仲山茂: 《秦漢時代の“官”と“曹”—県の部局組織—》,《東洋学報》2001年第82卷第4號。並參馬增榮: 《漢代地方行政中的直符制度》,《簡帛》第16輯,上海古籍出版社2018年, 第264—266頁。其餘各牘,整理者基本上是按各自的題名闡釋,未有披露太多的資料。然而,從題名上看,録囚和捕獲盜賊二事應是這位堂邑令最爲自豪的功績。(16)值得注意,這兩類内容不見於《堂邑元壽二年要具簿》。地方長官録囚,在漢代已成爲接近制度化之事,(17)參黎明釗、馬增榮: 《試論漢簡所見的都吏及其與督郵的關係》,《中國出土資料研究》2009年第13號,第113—114頁。囚徒之多少,特别能顯示地方長官之治績。25-8和25-10號木牘所載之《囚簿》,或可顯示堂邑令劉賜的政績。另一方面,漢代盜賊問題嚴重,(18)參黎明釗: 《輻輳與秩序: 漢帝國地方社會研究》,(香港)香港中文大學出版社2013年, 第400—411頁。長沙五一廣場出土多枚木牘提及“君追賊”或“君追殺人賊”,這個“君”明顯與《君視事以來捕得他縣盜賊小盜傷人簿》中的“君”所指一致,就是一縣之令。(19)長沙市文物考古研究所、清華大學出土文獻研究與保護中心、中國文化遺産研究院、湖南大學嶽麓書院編著: 《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》,中西書局2015年,CWJ1③∶305、CWJ1③∶325-1-103;《長沙五一廣場東漢簡牘(壹)─(貳)》,中西書局2018年,2010CWJ1③∶168、2010CWJ1③∶187。值得注意,2010CWJ1③∶243載“令丹追殺人賊爢亭部”,這個“令丹”應即是2010CWJ1③∶201-1A的“臨湘令丹”。與其他五一廣場出土的“君追賊”木牘對讀,“君”當爲“臨湘令”無疑。堂邑縣能捕得從他縣而來的盜賊,此功勞自當屬於縣令劉賜之名下。

總括而言,M157墓主人堂邑令劉賜以官方簿書隨葬,應與尹灣6號墓主人功曹史師饒以官方簿書隨葬之目的一致,旨在彰顯墓主的爲官經歷;以《堂邑元壽二年要具簿》放在成疊的木牘之首,或有便地下世界的“觀者” 綜覽劉賜於元壽二年時擔任堂邑令的功續。(20)並參邢義田: 《從出土資料看秦漢聚落形態和鄉里行政》第317—319頁中對墓葬出土簿籍的解釋。

二、 《堂邑令劉君衣物名》中的“堂邑户口薄(簿)”

45號木牘《堂邑令劉君衣物名》由於最早公布,特别受到學者的關注。(21)如羅小華: 《〈堂邑令劉君衣物名〉雜識(一)》,簡帛網2017年12月26日,http: //www.bsm.org.cn/show_ article.php?id=2953;羅小華: 《〈堂邑令劉君衣物名〉雜識(二)》,簡帛網2017年12月27日,http: //www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2955;宋華强: 《青島土山屯衣物名木牘小札》,簡帛網2017年12月27日,http: //www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2958;范常喜: 《青島土山屯6號漢墓木牘所記“疏牙”爲牙籤考》,《簡帛》第17輯,上海古籍出版社2018年,等等。新公布的材料可配合《堂邑令劉君衣物名》所載内容,作一個簡單的比較。值得注意的是,《堂邑令劉君衣物名》第4欄第10行載有“堂邑户口薄(簿)一”。部分載於《堂邑令劉君衣物名》上的器物的確可與M147出土的實物對應。(22)包括《堂邑令劉君衣物名》上的“玉具劍”“鏡”“板研”“玉温明”等。然而,亦有衆多在墓中找到卻未載於《衣物名》,或載於《衣物名》卻未能在墓中找到的器物。然而,觀乎上列木牘標題,似乎無一可與此“堂邑户口薄(簿)”對應。最接近者,或許是25-1號木牘《堂邑元壽二年要具簿》。該牘收有該縣於元壽二年(前1)的户、口統計數字,但從松柏1號墓、天長19號墓和朝鮮貞柏洞364號墓出土不同級别的“户口簿”可見,《堂邑元壽二年要具簿》不可能是“堂邑户口薄(簿)”。(23)朱江松: 《罕見的松柏漢代木牘》,《荆州重要考古發現》,文物出版社2008年,第211頁;天長市文物管理所、天長市博物館: 《安徽天長西漢墓發掘簡報》,《文物》2006年第11期,第11頁;尹龍九著,橋本繁譯: 《平壤出土“樂浪郡初元四年縣别户口簿”研究》,《中國出土資料研究》2009年第13號,第208頁。衣物疏所載内容與實體文本不對應的情況,也出現於尹灣6墓出土的《君兄繒方緹中物疏》。馬怡曾仔細整理《君兄繒方緹中物疏》提到的各種文本,能對應的只有《烏傅》(《神烏傅》)一種。馬怡認爲也許有多種原因造成:

其一,《疏》中所列的文本中有一部分是帛書,今已不存。據“君兄衣物疏”記載,本墓有大量絲帛衣物隨葬,而今皆未見,當已朽毁,帛書亦然。其二,《疏》中所列文本與隨葬實物原本就不完全相符。例如,《疏》中有“六甲陰陽書一卷”,是1件數術類文獻;而出土的數術類文本有5件,包括寫在木牘上的3件和寫在竹簡上的2件,它們在名稱、數量、形制及内容上不能與《疏》盡合。另,如前所述,一些寫於木牘的文本,如《集簿》等公牘和私文件,可能全部或部分放入了“板旁橐”,故《疏》中不列。其三,對《疏》中所列名稱的含義,我們尚未完全明瞭。例如“列一”,它的位置在《疏》中諸文本的末尾,似表示亦是文本,但其内容、形制爲何,均不清楚。此外,還有一種情況不能完全排除,即某些文本原就是僅記其名,實際上並未隨葬,《疏》中所羅列的只是帶有若干心願色彩的目録而已。(24)馬怡: 《一個漢代郡吏和他的書囊——讀尹灣漢墓簡牘〈君兄繒方緹中物疏〉》,簡帛網2015年12月1日,http: //www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2385。

土山屯M147號墓的情況有點不同,因爲當中出土的木牘遠多於《堂邑令劉君衣物名》提到的一枚“户口簿”。除此以外,《堂邑令劉君衣物名》上並没有出現可懷疑爲書於木牘上的文本名稱。尹灣6號墓的情況則是,有些實物文本出土於該墓卻未見載於《君兄繒方緹中物疏》,有些載於《君兄繒方緹中物疏》卻不在出土實物之列。然而,馬怡先生的推測仍然有相當的啓發性,可以借用來檢驗土山屯M147號墓的情況。

首先,參考松柏1號墓、天長19號墓和朝鮮貞柏洞364號墓出土不同級别的“户口簿”,即可知道這類從墓葬出土的“户口簿”均一致地書於長方形的木牘上,形制固定,(25)這種“標準化”的現象,究竟是受文書制度中的“式”規範,還是喪葬習俗中隨葬品的生産方式所致?值得仔細研究。似不可能書於帛書之上。“堂邑户口薄(簿)”自然不可能因爲書於帛書上,因腐朽而不存。其次,《堂邑令劉君衣物名》所列器物與M147出土實物並不能完全對應。如果把墓葬出土文本也視爲整個墓葬隨葬品的一個部分,《堂邑令劉君衣物名》所載文本與M147出土實物文本未能完全對應,就不難理解了。(26)由於墓葬出土文書受到的巨大關注,大家逐漸忘記它們只是整個墓葬的一個部分。前引杜德蘭對出土簡帛文書墓葬佔整體發掘漢魏墓葬的統計,正好重新唤醒大家對此一問題的重視。參Thote,“Daybooks in Archaeological Context,” 37-47。第三,《君兄繒方緹中物疏》所載“板旁橐”,或可收藏其他文本,因而不列於《疏》中。可是,《堂邑令劉君衣物名》卻未載任何可收藏木牘的器物。M147出土木牘原藏於一竹笥中,能與此比較的只有《堂邑令劉君衣物名》第3欄第9行的“綬司(笥)”。然而,從“綬司(笥)”的名稱看,應是用來放置印章所用綬帶的竹笥。(27)《後漢書·方術列傳》:“桓帝時,隴西太守馮緄始拜郡,開綬笥,有兩赤蛇分南北走。”印章和綬帶均是拜官時所授,“綬笥”應爲專門存放綬帶之物。而且,如果此“綬司(笥)”曾用來放置綬帶以外的器物,而存放在“綬司(笥)”内的器物不另外列出的話,爲何同樣發現於M147竹笥内的“板研”會列於《堂邑令劉君衣物名》上(第4欄第8行)?第四,筆者認爲最合理的解釋是:“即某些文本原就是僅記其名,實際上並未隨葬,《疏》中所羅列的只是帶有若干心願色彩的目録而已。”同樣,《堂邑令劉君衣物名》上的“堂邑户口薄(簿)一”根本從未隨葬,把它列在《衣物名》上,可能是死者親友的意願,認爲它對死者有特别意義。(28)邢義田亦認爲,除非墓主人早已準備或另有遺囑,隨葬文書的挑選和抄録應是墓主親友負責。參氏著: 《從出土資料看秦漢聚落形態和鄉里行政》第318頁。至於發現於M147中的六枚官方簿書和二件名謁木牘爲何没有載於《衣物名》上,按此理解,似不需要再多深究了。

此外,《堂邑令劉君衣物名》在數量點算上亦有誤。整理者已指出“小物”數量相加爲43件,但《堂邑令劉君衣物名》只稱有42件。(29)參青島市文物保護考古研究所、黄島區博物館: 《山東青島土山屯墓群四號封土與墓葬的發掘》第430頁注1。《堂邑令劉君衣物名》可能是委託專門從事喪葬的人員製作,對象應爲死者,而非生人,其内容是否準確,從生人角度而言,似並不重要。

三、 《堂邑元壽二年要具簿》中的“邑居”和“羣居”

《堂邑元壽二年要具簿》内容豐富,配合尹灣6號墓、松柏1號墓、天長19號墓和朝鮮貞柏洞364號墓,對復原漢代逐級上計程序,必有很大的助益。(30)初步的嘗試,參Tsang Wing Ma, “Between the State and Their Superiors: The Anxiety of Low-Ranked Scribes in the Qin and Han Bureaucracies,” Asia Major (3rd. ser.) 33.2 (2020): 25-59。然而,如同尹灣6號墓出土的《集簿》,必須與該墓同出的簿籍對讀才能充分發揮其史料價值。(31)重要的成果,參廖伯源: 《簡牘與制度: 尹灣漢墓簡牘官文書考證》,廣西師範大學出版社2005年。例如前述的《諸曹要具集簿》,整理者注明“内容與《堂邑元壽二年要具簿》相似”。(32)《堂邑元壽二年要具簿》上有一些數字令人不解。例如當中提到“户二萬五千七,多前二百卌七;口十三萬二千一百四,其三百卌奴婢,少前千六百八”。户數增多,口數卻減少。這是什麽原因造成?類似現象大多出現在現代社會,由於人口老化,不婚和生育率下降,獨居户增多,導致户數持續增多,口數反而減少。然而,尹灣6號墓、松柏1號墓、天長19號墓和貞柏洞364號墓出土户口簿和集簿所見的户數和口數,無論增多或減少,均是一致。這是抄寫錯誤,還是出於其他原因?如果這“少前”的1 608人是指奴婢的人數,更是值得探討。這或需與《諸曹要具集簿》對讀,才能弄明白。又如《堂邑元壽二年庫兵要完堅簿》。《堂邑元壽二年要具簿》正面第2欄第1行載:“庫兵小大廿七萬三千三百六十七,其廿三萬七千一百卅三完,三萬二千五十一傷,可繕。”這些數字是否總結自《堂邑元壽二年庫兵要完堅簿》?仍需待其公布才能確定。此處僅就《堂邑元壽二年要具簿》中提及的“邑居不可貇(墾)”和“羣居不可貇(墾)”,稍作討論。

《堂邑元壽二年要具簿》正面第2欄第2至8行提及堂邑縣截止元壽二年(前1)的提封田和墾田數字:

提封三萬五千五百六頃廿七畝

其七千七百九十八頃六十六畝邑居不可墾

八千一百廿四頃卌二畝奇卅二步羣居不可墾

千七百卅九頃卌畝奇廿步縣官波湖溪十三區

可墾不墾田六千卌頃九十八畝奇六十八步

墾田萬一千七百七十五頃卌一畝

它作務田廿三頃九十六畝

凡墾田萬一千七百九十九頃卅七畝半

“提封” “邑居” “可墾不墾田”等術語亦見於《漢書·地理志》,當中記載西漢迄至平帝年間(公元1至5年在位)的相關數字:

提封田一萬萬四千五百一十三萬六千四百五頃,其一萬萬二百五十二萬八千八百八十九頃,邑居道路,山川林澤,羣不可墾;其三千二百二十九萬九百四十七頃,可墾不可墾;定墾田八百二十七萬五百三十六頃。(33)《漢書·地理志下》(中華書局1962年),第1640頁。本文斷句與中華本稍有不同。

師古曰:“提封者,大舉其封疆也。”尹灣6號墓出土《集簿》亦載“提封五十一萬二千九十二頃八十五畝二□”。(34)連雲港市博物館: 《尹灣漢墓簡牘》第77—78頁。過去曾有學者把“提封”釋爲“都凡”。臧知非曾就此詳加辨析,證明顔師古的解釋並無問題。“提封”就是指封界内的土地面積。(35)參臧知非: 《尹灣漢墓簡牘“提封”釋義——兼談漢代土地統計方法問題》,《史學月刊》2001年第1期。然而,對於《漢書·地理志》中的“羣不可墾”,學者一般卻没有深究。臧知非認爲“羣不可墾”包括了尹灣《集簿》所載“邑居園田”等數字。(36)臧知非: 《尹灣漢墓簡牘“提封”釋義》第46頁。邢義田把“羣不可墾” “可墾”和“定墾”三者並列,認爲三者總數相加,大概等於“提封田”的數量。按此理解,“邑居道路,山川林澤” 應被劃入“羣不可墾”的類别。(37)邢義田: 《漢代案比在縣或在鄉》,收入《治國安邦: 法制、行政與軍事》第221—222頁。兩位學者對“羣不可墾”的理解,差别不大,就是各類“不可墾”土地的總和。學者似乎没有重視“羣”字在其中的特别意思。《堂邑元壽二年要具簿》的公布,爲重新思考此問題提供了關鍵的材料。

《堂邑元壽二年要具簿》把“羣居不可墾”與“邑居不可墾”並列,另外不可墾的地方還有“縣官波湖溪十三區”,相當於《漢書·地理志》的“山川林澤”;“可墾不墾田”則另成一類;“墾田”則包括了“墾田”和“它作務田”兩項。如此,三個類别分别爲:“不可墾”“可墾不墾田”和“墾田”。“羣居不可墾” (應即是《漢書·地理志》中的“羣不可墾”)不但與“邑居不可墾”相對,而且只是“不可墾”類别的其中一項。把這些數字稍稍整理,如同邢義田對《漢書·地理志》中有關數字的計算一樣,各類相加,儘管當中有少許出入,大概就是“提封田”的數目。(38)邢義田: 《漢代案比在縣或在鄉》第222頁。

不可墾: 17 661頃48畝奇52步(39)此處的“奇”字應解作餘數,並非與“偶數”相對的“奇數”。

1. 邑居不可墾: 7 798頃66畝

2. 羣居不可墾: 8 124頃42畝奇32步

3. 縣官波湖溪: 1 739頃40畝奇20步

可墾不墾田: 6 040頃98畝奇68步

墾田: 11 799頃37畝半

1. 墾田: 11 775頃41畝

2. 它作務田: 23頃96畝

三類相加: 35 501頃84畝

提封: 35 506頃27畝

按百畝爲頃,二百四十步爲畝的方式計算,三類相加與提封總數,相差約五頃。這是計算失誤,還是有别的原因,暫時無從稽考,(40)墾田總數比“墾田”和“它作務田”相加,亦多出半畝。但大抵可以印證以上的計算方式和分類没有太大問題。

“邑居不可貇(墾)”和“羣居不可貇(墾)”究竟分别指什麽呢?可以比較的材料還有長沙走馬樓J8井出土的一件西漢木牘,爲我們提供更多綫索:

·都鄉七年墾田租簿

墾田六十頃二畝租七百九十六石五斗七升半率斗三升奇十六石三升一斗半

凡墾田六十頃二畝租七百九十六石五斗七升半

出田十三頃四十五畝半租百八十四石七斗臨湘蠻夷歸義民田不出租

出田二頃六十一畝半租卅三石八斗六升樂人嬰給事柱下以命令田不出租

(上欄)

·凡出田十六頃七畝租二百一十八石五斗六升

定入田四十三頃九十五畝租五百七十八石一斗半

其八百一十三頃卅九畝二百二步可墾不墾

四萬一千一百二頃六十八畝二百一十步羣不可墾

(下欄)(41)馬代忠: 《長沙走馬樓西漢簡〈都鄉七年墾田租簿〉初步考察》,《出土文獻研究》第12輯,中西書局2018年,第213—214頁。下欄“凡”字前,整理者漏釋“·”符號。

馬代忠謂“七年”即是長沙王劉庸七年,漢武帝元狩元年(前122)。(42)馬代忠: 《長沙走馬樓西漢簡〈都鄉七年墾田租簿〉初步考察》第214頁。由於目前公布的資料有限,本文暫從其説。至於此“都鄉”是否即長沙國臨湘縣之都鄉,則頗有疑問。(43)馬代忠謂另一枚簡上載“别治長賴都主鄉主治七年墾田租簿”。參其《長沙走馬樓西漢簡〈都鄉七年墾田租簿〉初步考察》第221頁注4。重要者,是此牘同樣提及了“提封”“墾田”“可墾不墾”和“羣不可墾”等的數字。

墾田: 60頃2畝

可墾不墾: 813頃39畝202步

羣不可墾: 41 102頃68畝210步

三類相加: 41 976頃10畝172步

提封: 41 976頃70畝172步

三類相加和提封總數同樣有距離,相差60畝,這究竟是什麽原因造成?值得深思。(44)需要注意,由於此《墾田租簿》並不是從墓葬中出土,似難以用“貌而不用”的明器説去解釋。出土官方簿籍中不乏記録或統計有誤的情況,著名者如走馬樓出土孫吴田家莂,參胡平生: 《〈嘉禾四年吏民田家莂〉統計錯誤例解析》,《胡平生簡牘文物論稿》,中西書局2012年,第367—395頁。此外,“七十”和“十”只差一字,不排除是誤釋造成,可惜目前圖版不够清晰,未能核對。另外,值得注意的是,《都鄉七年墾田租簿》中“羣不可墾”所佔總土地面積的比例甚高。都鄉四萬多頃的總土地面積,“墾田”和“可墾不墾”數量相加,竟不超過900頃!僅佔該鄉總土地面積約兩個百分比左右。如果參考《堂邑元壽二年要具簿》不可墾一類下各項比例,也是以“羣居不可墾”所佔最高(約四成左右)。《都鄉七年墾田租簿》中“羣不可墾”所佔比例之高,也許與當地的自然環境和聚落形態有關。(45)走馬樓出土的《墾田租簿》目前已引起一些學者的注意,但他們均未有深究“羣不可墾”所代表的意思。例如,朱德貴: 《長沙走馬樓西漢簡牘所見“都鄉七年墾田租簿”及其相關問題分析》,《中國社會經濟史研究》2015年第2期。

四、 漢代的兩種聚落形態:“邑居”和“羣居”

《堂邑元壽二年要具簿》給我們最爲關鍵的綫索是:“邑居不可墾”與“羣居不可墾”均提及“居”字,而非像《漢書·地理志》和《都鄉七年墾田租簿》看到的“羣不可墾”。只要先弄清什麽是“邑居”,我們就可以大致了解與之相對的“羣居”爲何。

什麽是“邑”?《説文解字》謂:“邑,國也。从口。先王之制,尊卑有大小。”(46)段玉裁: 《説文解字注》,上海古籍出版社1988年,第283頁。杜正勝謂:“從殷商到西周,小自農莊聚落,大至天下名都,皆可以稱作‘邑’。”(47)杜正勝: 《編户齊民: 傳統政治社會結構之形成》,(臺北)聯經出版事業股份有限公司1990年,第98頁。是“邑”字可作爲古代聚落的泛稱。“邑”在漢代,可視爲一縣級單位。《漢書·百官公卿表》載:“列侯所食縣曰國,皇太后、皇后、公主所食曰邑,有蠻夷曰道。”但“邑居”一詞應用廣泛,當不可能只指“皇太后、皇后、公主所食”之“邑”的居住聚落。

要之,在漢代傳世文獻中,至少有兩點可以確認: (一) “邑居”是指城内的居住聚落;(二) “邑居”所佔之地,均不能開墾爲農地。《漢書·刑法志》述古制:

提封萬井,除山川沈斥,城池邑居,園囿術路,三千六百井,定出賦六千四百井,戎馬四百匹,兵車百乘,此卿大夫采地之大者也,是謂百乘之家。

“井”是井田之“井”,“提封萬井”是指“百乘之家”所佔的總土地面積。除了“山川沈斥,城池邑居,園囿術路”的“三千六百井”外,“六千四百井”可以開墾爲農地,因此能出田賦。此處“城池邑居”,與“山川沈斥”和“園囿術路”均屬不可墾田之地,故此不能出田賦。這與前述《漢書·食貨志》提及的“邑居道路,山川林澤”,基本一致,均屬不可墾之地。重要者,是“城池”與“邑居”相連,透露出邑居應在城牆之内。再看《漢書·食貨志》述戰國時情況:

是時,李悝爲魏文侯作盡地力之教,以爲地方百里,提封九萬頃,除山澤邑居參分去一,爲田六百萬畮,治田勤謹則畮益三升,不勤則損亦如之。

“提封九萬頃,除山澤邑居參分去一,爲田六百萬畮”。九萬頃的三分之二,以一頃百畝换算,即是“六百萬畮”。“山澤”和“邑居”所佔之地,同屬不可墾的範圍。

研究漢代聚落形態的學者均指出,除了城邑内的聚落外,城邑外也有聚落存在。日本學者長期關注古代城市外,是否有“自然村”的存在。(48)池田雄一: 《中国古代の聚落と地方行政》,(東京)汲古書院2002年,第130—134頁。杜正勝説:“漢代縣城之外有農莊。”(49)杜正勝: 《編户齊民》第108頁。侯旭東總結前人研究和各類資料,指出“西漢以來便已經存在着不以‘里’爲名而另有名稱的‘自然聚落’,這些聚落並非全部爲圍牆所環繞,相應地,統轄這些聚落居民的‘鄉里’只是户口編制單位,而非聚落”。(50)侯旭東: 《漢魏六朝的自然聚落——兼論“邨”“村”關係與“村”的通稱化》,黄寬重主編: 《中國史新論——基層社會分册》,(臺北)聯經出版公司2009年,第146頁。相對城内依據律令規劃,呈現井然有序的里制,城外的聚落,均是按自然地理環境,錯落分布。這就是邢義田所謂的“城邑之里與鄉野聚落之里”。(51)邢義田: 《從出土資料看秦漢聚落形態和鄉里行政》,收入《治國安邦》第286頁。又參王子今: 《秦漢基層社會單元“里”的結構與功能》,收入邢義田、劉增貴主編: 《第四届國際漢學會議論文集·古代庶民社會》,(臺北)中研院2013年,第85—102頁。“邑居”指的應該就是居住於城内的聚落形態。《漢書·陳湯傳》謂“自元帝時,渭陵不復徙民起邑”,成帝起初陵,將作大匠解萬年與陳湯商議:

武帝時工楊光以所作數可意自致將作大匠,及大司農中丞耿壽昌造杜陵賜爵關内侯,將作大匠乘馬延年以勞苦秩中二千石;今作初陵而營起邑居,成大功,萬年亦當蒙重賞。子公妻家在長安,兒子生長長安,不樂東方,宜求徙,可得賜田宅,俱善。

陳湯從其議,就此上封事,成帝“果起昌陵邑,後徙内郡國民”。(52)《漢書·陳湯傳》。成帝營建昌陵,耗資龐大,劉向後上疏指出:

陛下即位,躬親節儉,始營初陵,其制約小,天下莫不稱賢明。及徙昌陵,增埤爲高,積土爲山,發民墳墓,積以萬數,營起邑居,期日迫卒,功費大萬百餘。(53)《漢書·楚元王傳》。

清楚可見,“邑居”是指遷徙百姓到昌陵邑的居住聚落。班固《兩都賦》謂西京:

若乃觀其四郊,浮遊近縣,則南望杜、霸,北眺五陵,名都對郭,邑居相承,英俊之域,黻冕所興,冠蓋如雲,七相五公。

李賢注曰:“杜、霸謂杜陵、霸陵,在城南,故南望也。五陵謂長陵、安陵、陽陵、茂陵、平陵,在渭北,故北眺也。並徙人以置縣邑,故云名都對郭。”(54)《後漢書·班彪列傳》。此處的“邑居”指徙人至帝陵營建的城内居址,可謂明矣。邢義田曾舉漢陽陵指出,在新開辟的土地置新城邑,其里制往往有較整齊的規劃。(55)邢義田: 《從出土資料看秦漢聚落形態和鄉里行政》第286頁。整齊劃一的里制還較多見於徙民實邊的屯墾區。見邢義田: 《從出土資料看秦漢聚落形態和鄉里行政》第290頁。“邑居”内的里制或如《二年律令·户律》所規劃:

自五夫=(大夫)以下,比地爲伍,以辨【券】爲信。居處相察,出入相司(伺)。有爲盜賊及亡者,輒謁吏。典、田典更挾里門籥(鑰),以時開。伏閉門,止行及作田者。其獻酒及乘置乘傳,以節使,救水火,追盜賊,皆得行。不從律: 罰金二兩。(56)彭浩、陳偉、工藤元男主編: 《二年律令與奏讞書——張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》,上海古籍出版社2007年,第215頁。並參Anthony J. Barbieri-Low and Robin D. S. Yates, Law, State, and Society in Early Imperial China: A Study with Critical Edition and Translation of the Legal Texts from Zhangjiashan Tomb no. 247 (Leiden and Boston: Brill, 2015), 788。

漢代“邑居”内的里制規劃或許上承自秦。里耶秦簡8-1236+8-1791言及“今見一邑二里”,其後統計擁有不同爵位的户數,所指的或許正是這種里制。(57)陳偉主編: 《里耶秦簡牘校釋(第一卷)》,武漢大學出版社2012年,第297頁。此條資料承魯家亮先生提示,謹致謝忱。關於“一邑二里”的問題,並參袁延勝、時軍軍: 《里耶秦“邑里”户籍簡探微》,《鄭州大學學報》2019年第5期,第79—81頁。

那麽“羣居”又是指什麽呢?《説文解字》謂:“羣,輩也。”(58)段玉裁: 《説文解字注》第146頁。《二年律令·盜律》:“盜五人以上相與功(攻)盜,爲羣盜。”(59)彭浩、陳偉、工藤元男主編: 《二年律令與奏讞書》第114頁。五一廣場出土一枚東漢木兩行亦提到:“三人以上相與功(攻)盜,爲羣盜。”(60)長沙市文物考古研究所、清華大學出土文獻研究與保護中心、中國文化遺産研究院、湖南大學嶽麓書院編著: 《長沙五一廣場東漢簡牘(壹)》,2010CWJ1③∶135。這是從人數上定義何以成“羣”,並僅針對“盜”而言。事實上,在傳世文獻中,“羣居”的意義可以相當廣泛,既可泛指聚衆集居,也可引申指終日結伴在一起的狀態。孔子曰:“羣居終日,言不及義,好行小慧,難矣哉!”(61)劉寶楠: 《論語正義》,中華書局1990年,第628頁。後世引用此語時,不必是指居住在一起的狀態。

“羣居”既與“邑居”相對,在《堂邑元壽二年要具簿》上又屬於“不可墾”的範圍,筆者以爲它應指稱一種居住形態。如果“邑居”確指於城内整齊劃一的聚落的話,“羣居”很可能就是學者所指,於城外因自然地理環境分布的聚落。有趣的是,傳世文獻述及“羣盜”時,往往謂其聚居於山川江湖等自然地理位置。《史記·酷吏列傳》謂王温舒以惡爲治,使人日益輕法,弄致羣盜四起:

大羣至數千人,擅自號,攻城邑,取庫兵,釋死罪,縛辱郡太守、都尉,殺二千石,爲檄告縣趣具食;小羣(盜)以百數,掠鹵鄉里者,不可勝數也。於是天子始使御史中丞、丞相長史督之。猶弗能禁也,乃使光禄大夫范昆、諸輔都尉及故九卿張德等衣繡衣,持節,虎符發兵以興擊,斬首大部或至萬餘級,及以法誅通飲食,坐連諸郡,甚者數千人。數歲,乃頗得其渠率。散卒失亡,復聚黨阻山川者,往往而羣居,無可柰何。

漢代爲遏抑盜賊而作的“沈命法”以及由此而産生的各種吏治弊病,正肇始於此。《堂邑元壽二年要具簿》上的“羣居不可墾”當不可能全指羣盜佔據的天然地理位置,但循此思路,或許是指於城邑外佔據天然地理位置的人群聚居之地。《堂邑元壽二年要具簿》把“縣官波湖溪十三區”與“羣居不可墾”區分開來,是因爲前者可供開采自然資源,後者因有人群聚居而未能開采,但兩者同屬“不可墾”的範圍。

如果以上推論正確,長沙走馬樓出土某縣《都鄉七年墾田租簿》中記録“羣(居)不可墾”佔該鄉超過九成面積,顯示當地居民普遍在没有城邑的天然地理環境聚集而居。在此情況下,國家權力明顯難以介入。這種情況究竟有多大的代表性?此外,《都鄉七年墾田租簿》提到在僅有的六十頃二畝的開墾地上,竟有十三頃四十五畝半的土地屬“臨湘蠻夷歸義民,田不出租”,比例不低。“羣(居)不可墾”的土地上究竟有多少屬未歸義蠻夷羣居的土地呢?以上均是今後繼續探討的課題。(62)既謂“都鄉”,按理應位於縣城之内,爲何没有“邑居”的情況呢?然而,走馬樓西漢簡尚待公布,此都鄉隸屬何縣?是否與縣治所在位置一致?此刻仍未能斷言。

補記:

拙稿曾得到邢義田教授和魯家亮先生的指正,謹致謝忱。修訂期間,閲讀到一些新資料或研究,與本文相關:

一、 湖北荆州胡家草場12號墓出土大批西漢簡牘,簡2636爲《蠻夷諸律》,載:“蠻夷邑人各以户數受田,∟平田,户一頃半,∟山田,户二頃半,阪險不可貇(墾)者,勿以爲數。”(63)報導見李志芳、蔣魯敬: 《湖北荆州胡家草場西漢墓出土大批簡牘》,中國考古網2019年12月17日,http: //kaogu.cssn.cn/zwb/xccz/201912/t20191217_5060629.shtml。稱“蠻夷邑人”,應該是指已歸義並居住在城邑内的蠻夷。政府所授之田,有“平田”“山田”和“阪險不可貇(墾)者”三種,前兩者各有限額,後者則不設上限。讀到此處,筆者猜想,既然有歸義的“蠻夷邑人”,亦應該有尚未歸義且散布在城邑以外的“蠻夷”。他們羣居之處,也許包括“阪險不可貇(墾)”之地。胡家草場12號墓出土資料,意義重大,惟目前尚未完全公布,以上所論,僅屬推測,尚待驗證。

二、 田天女士新作《馬王堆漢墓的遣策與喪葬禮》對遣策中所列器物與隨葬品不對應的情況,作出了新解釋:“遣策不僅是隨葬品清單,還是對隨葬品的總體規劃……若將遣策看成對隨葬品的設計——這種設計具有相當的指導作用,但並不存在有絶對的約束力,就能够比較好地解釋遣策和隨葬品之間的異同。”(64)田天: 《馬王堆漢墓的遣策與喪葬禮》,《文史》2020年第1輯,第60頁。讀後頗有啓發。此説或可爲了解《堂邑令劉君衣物名》所載内容與出土文本不對應的情況,提供多一條思考綫索。