阮氏美莲:带着爱与敬重

2020-12-30格布

格布

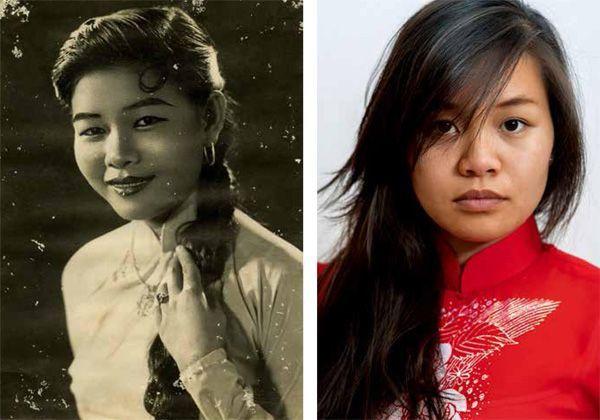

摄影师阮氏美莲(Nguyen Thi My Lien)是一位在瑞士长大的越南裔女孩,曾在大学学习艺术和设计专业。2017年,她以一本摄影书《带着爱与敬重》(With Love and Respect)作为大学毕业作品。

在这本摄影书中,摄影师将视线集中在家庭中的女性成员身上,包括外婆、母亲以及她本人。以这三个人物——或者说三代越南裔女性——为线索,牵带出她们生活中的事物。这些事物本身是平凡无奇的,但在离散的语境中成为海外越南人社群的文化拼图,显示出文化和记忆层面的厚重。美莲甚至会故意使一些物件脱离原本所处的现实空间,置于空白背景中,以超越时间、空间的方式来集中审视物件本身的存在意义。

在影像叙事方面,美莲也有意打破线性的时间、空间叙事规则。就像记忆的片段从来不是线性分布的,而是呈点状分布在我们的思维网络之中。但这些“记忆点”并非无序,它们以一种看起来随机实则更贴近个人感受的方式排列起来,在当下的生活中产生某种情绪上的延续。

美莲目前的创作实践总是介于纪实摄影和艺术摄影之间,她所关注的主题也总是与身份、移民、流散和社群有关。这种探索使她对自身所处社群以及其他社群具有延续性的思考能力。

我们可以从三个层面来理解《带着爱与敬重》所要探讨的问题。首先,是关于自我与社群的塑造。在这本摄影书中,美莲不停地在摄影师与被拍摄者之间转换,形成对自我与社群的审视。如,自我与社群之间的关系以何种方式建立,又以何种方式持续:另一方面,在这本摄影书中,我们可以看见记忆如何促进社群的构建和稳定。社群的每一段记忆常常与某个地景或某个物品密切相连。美莲在瑞士大量搜寻与越南、迁徙相关的物件和信息,同时,这些具有强烈文化特性的物件将家庭记忆与集体记忆联系在一起:第三个层面,该项目将视线集中在三代女性家庭成员身上,三代人成长于迥异的文化环境,在缺乏对话渠道的同时又试图彼此理解。摄影在此成为一种治疗,以及建立亲密关系的通道之一,三代女性因之获得在亲密关系中的共同成长。

摄影师对这三个问题的探讨,本质上是寻找归属感的必经途径。带着爱与敬重,摄影师试图理解自己在西方文化和越南传统文化之间所扮演的角色——是矛盾的,不适应的?或是融洽的,出入自如的?于是,该项目的拍摄过程,成为摄影师归属和融洽于自身所处社群的“成人礼”,亦是作为第二代移民对社群文化脉络的一次返璞。

你出生成长于瑞士,那么你想象中越南的生活方式是怎样的?你从何时开始了解家庭因越南战争而迁徙的历史?

阮氏美莲:在我小时候,越南对我来说只是一个“遥远的地方”,就我所记得的,我对越南没有具体的形象概念。我妈妈在老挝的童年和去瑞士旅行的故事有时会被当做睡前故事讲给我。不知怎么的,我总觉得越南是一个神秘而“危险”的地方。也许是因为每个人都告诉我,如果我一个人在越南走来走去,我会被抢劫或绑架。

在这个项目中,男性似乎是缺失的,这是出于怎样的考虑?

阮氏美莲:在这个项目中,我决定关注我的母系血统,因为我意识到她们在我的生活中以及整个家庭的等级制度中扮演了多么重要的角色。这个项目是在寻找我的本源和文化遗产。我的祖母和母亲一直是我的榜样,这也是对我生命中最重要的女性的感激和尊重。同时,我认为女性往往被低估了,她们并不总能得到足够的赞赏,她们所付出的以及她们所扮演的重要角色,把所有人和事团结在一起。

这本书的编排方式是非线性的,是出于怎样的考虑?

阮氏美莲:该项目旨在展示一个有移民背景的家庭,以及他們是如何在一个完全陌生的环境中建立新家的,以及逃离之后发生了什么。我想证明的是,它不仅仅是在逃离和到达之后“结束”的,而是在继续,这是一个过程,甚至是一代人的生活过程。融合、适应、斗争、创伤,一切都是世代相传的。我不想用像档案一样的方式来展示我的家人是如何来到瑞士的。我想通过非线性的方式来引发一种感觉和氛围,让人们看到生活在这样一个现实中的感觉是什么样的,以及,这种感觉将如何继续下去,可能是在我这一代人之后。不仅对我的家人来说是这样,而且对其他许多有着相似历史的人来说也是这样。

《带着爱与敬重》是你的毕业作品,之后你是否会延续这个主题的创作?

阮氏美莲:我目前的创作仍然在关注家庭、归属、身份和社群等主题。同时,我也在更多地研究包括越南饮食文化相关的主题,这也是我的家人传达给我的。在某种程度上,你可以把它看作是这个项目的一种延伸。

越南人社群在瑞士有怎样的历史?从地域分布、职业选择以及家庭收入的角度来看,这些社群具有怎样的特征?

阮氏美莲:1970年代末到1980年代初,瑞士接纳了大约1万名越南难民。我母亲和家人在1979年来到瑞士。当他们到达时,他们在卢塞恩(Lucerne)附近的一个接待营地与其他越南人一起度过了头三个月。在那几个月后,我的家人被邀请搬到阿彭策尔(Appenzell)的一个山村。许多越南人拒绝了这个提议,因为他们可能害怕在农村地区没有工作机会。许多人都会住在卢塞恩、伯尔尼或者巴塞尔等城市附近。不过,我不知道瑞士法语和意大利语地区的越南人社区情况。

我认为,在瑞士的大多数越南家庭在收入方面属于中产阶级。在职业选择和家庭收入方面,我估计许多像我这样的越南第二代人都接受过大学教育。我们父母这一代人会希望我们的职业选择是有保障的,这样我们就不必像他们中的一些人刚到这里时那样挣扎。我想这也许是我没有在这里见过其他越南艺术家或文化从业者的原因。当然,有一些,但据我所知不是很多。因为老一辈人可能仍然认为创造性的职业是非常没有保障的。

你身边因越南战争而定居海外的越南人社群如何定义自身?是离散社群,还是难民社群或者其他?

阮氏美莲:我想我们仍然认为自己是越南人。我觉得对老一辈人来说,我们年轻人应该保持越南的传统、道德观念和生活方式。我理解他们害怕我们失去对自身文化的认知,因为他们以前已经失去了一切,文化传统是他们还能守住的东西,即便是在瑞士。我总是被提醒,我们是越南人,我们需要保持我们的传统和语言。我个人觉得自己与世界文化和越南文化都有连接,我相信有些传统会被传承下去,但随着时间的推移,我是说,很长时间以后,我们这些在海外的越南人会失去一些东西。

同时,我认为这就是文化的发展过程。因为文化总是在发展和变化。我想,这也是它的美丽之处。文化不是静止不变的,它总是会向前发展,然后变得更加丰富和多样。也许几个世纪后可能会出现新的、混合的文化呢。

你认为关于越南战争的记忆对于在海外的越南人社群内部结构的形成是否重要?

阮氏美莲:不是在于越南战争本身。我想,我们越南人的心态、道德观念和理解在海外越南人社群中发挥了更重要的作用,并且直到现在仍然发挥着重要作用。我们这一代人肯定在挣扎——同时面对世界和传统,但也庆幸能通过这样的挑战,将东方和西方的道德观念和理解融合在一起。我鼓励每一个拥有这样经历的人们,不要删除其中一个,而是试图接受两者。

对在瑞士的越南社区的长辈们而言,越南战争是否依然是一个正在进行的创伤?

阮氏美莲:我不认为越南战争本身对我的家人和周围的长辈是一个持续的创伤,但更多的是旅程本身,以及被他们留下的一切人和事。我想,这些因未知事物而产生的不安全感,以及对美好生活的憧憬,是一种传承。这种创伤会被下一代人传承和延续。

你自己所处的社群和母亲、祖母所身处的社群有着怎样的重叠和差异?

阮氏美莲:我自己身边大部分是瑞士人。我不知道还有多少来自越南的第二代。在学校里,所有的业余活动中,我通常是唯一的亚洲/越南女孩。有时我被告知要多和越南人玩,然后我争辩说,我不是根据外表和出身来选择一起玩的人,而是根据我喜欢与否来选择一起玩的人。我在这里有很多堂兄弟姐妹,我喜欢和他们在一起,开一些只有越南人才能理解的玩笑。

我的祖母在瑞士也有泰国和越南朋友,她经常和他们在一起,我想在那里她感到很自在。我妈妈也一样,她大部分时间都和家人或几个瑞士朋友在一起。

从越南到瑞士,面临的不止是环境气候的变化和社会结构的变化,也伴随着精神状态的变化。据你所知,这些变化具体体现在哪里?这些变化在三代人身上分别留下怎样的印记?

阮氏美蓮:我总是说我祖母90%是越南人,10%是瑞士人。我妈妈是70%和30%,我自己是40%和60%。我想我们三代人,以及在瑞士的每个越南人,都找到了一种方法,来同时拥有两种文化心态。这种精神之旅通常是挣扎和艰难的,但我认为值得通过这段旅程找到自己的平衡和最适合自己的东西。这样,我们就能够欣赏和珍视两者,而不会怨恨其中一个。当我还是个孩子的时候,我记得我是如何从“外部世界”审查我自己身上的越南遗产,因为我不明白。我想和其他人一样——但没有人鼓励我去发现自己的根源。现在,我自豪地站在我作为越南人的立场上,希望鼓励其他人,并与大家分享这一信息。不是审查任何东西,而是努力接受它,接受其中的美。

(责任编辑 孟冉)