工程科学与冶金学

2020-12-30殷瑞钰

殷瑞钰

“工程科学与工程创新”专刊

工程科学与冶金学

殷瑞钰

(钢铁研究总院,北京 100081)

工程科学是服务于工程的科学,它以研究人工物为目标,其研究框架包含了发展现实生产力的工程技术知识和工程科学知识,属于研究、处理人工复杂事物及复杂系统的综合集成性科学;冶金学属于研究人工物的工程科学、技术科学范畴,它已形成由微观、介观、宏观三个层次的知识集成构建而成的框架体系,不同层次的冶金学具有不同的物理基础、研究内容和学科分支特征,其中宏观层次的冶金流程工程学涵盖冶金流程整体,具有“三流一态”物理特征;冶金工业是典型的流程制造业,对冶金学进行深化和细化的研究,将直接推动钢铁制造流程功能的拓展,并对其他各类流程制造业具有重要的参考和借鉴意义。

工程科学;冶金学;冶金流程工程学

地球世界是物质世界,可以划分为两种不同类型:一类是自然物的物质世界,一类是人工物的物质世界。自然物的世界,包括喜马拉雅山是怎么形成的、太平洋是怎么形成的等,涉及物理学、地学、数学,甚至生物学等;人工物的世界,包括楼房是怎么盖起来的、桥梁怎么架起来的等,涉及建筑学、土木工程、交通工程等知识。猴子进化为人之后,就开始进入人工物世界。人工物世界的核心是工程知识。这是一个覆盖面很广的概念,包括工程科学、工程技术、工程管理、工程评估、工程哲学、工程伦理等。其中工程科学是绕不过去的一关。在2004年我们开启工程哲学研究的时候,笔者学习了钱学森先生1947年在浙大、清华、交大的报告,很受启发和鼓舞。但后来看文章又说回来了,说到技术科学上来,工程科学变成了工程技术,心里产生一些困惑,到底有没有工程科学,如何认识工程科学,这个问题在我们讲科学、技术、工程三元论和工程本体论,尤其即将出版的《工程知识论》中,都反复思考和讨论过。在这里,笔者因从事冶金行业,将不从一般层面而是从冶金学的角度来讲工程科学,冶金问题1949年钱学森报告就已经提到了。冶金学必须突破孤立系统热力学束缚,建立开放动态的概念,才能够走向工程科学。这是笔者的体会。

1 工程与工程科学

关于工程和工程科学问题,首先要认识工程、思考工程。工程到底是什么?我们经过了五轮的研究,可以确定,在人类历史进程中,工程一直体现为直接生产力。无论钻木取火,还是神农尝百草,那时候他们并不懂科学,但是是必须解决的问题。人类要生存繁衍和发展,必须要有解决实际问题的生产力。工程正是在这种背景中产生的。

关于工程活动的特征,从知识的角度讲,工程活动可以看成是以某一或某些(几种)核心专业技术结合相关专业技术以及其他相关的非技术性知识所构成的集成性知识体系。它旨在建立起大规模、专业性、持续化的生产系统或社会服务系统。所以集成、构建、转化为合目的之生产力是它的特征,三峡工程、青藏铁路工程、绕月工程等都是工程,特征都是集成和建构。

科学、技术、工程是三类不同属性的知识和活动,既互相紧密关联,又有各自的特征[1]。科学的特征是探索与发现,但不一定能够马上转化为生产力,有的甚至并不转化为生产力;技术的特征是创造与发明,是转化为生产力的重要因素之一,是工具性手段;工程的特征是集成和建构,旨在转化为现实的直接生产力。

三者互相关联、交叉、融合,形成了新的知识形态。这就是工程科学、工程技术、技术科学。工程是人类有目的、有组织、有计划集成各种知识和相关要素(例如资源、资金、土地等)构建人工实在的活动。现代工程在某种意义上是对基础科学的一种应用,当然并不完全是。现代工程也绝不仅仅是基础科学的简单应用和堆砌。它除了需要懂得基础科学的基本原理与技术科学的理论和方法之外,还必须善于处理好诸如在多层次、多尺度、多因素命题条件下的多学科融合的新知识综合集成——这是工程科学问题。所以在这里,概要地谈谈对工程科学的认识。

西安交通大学汪应洛院士发表过相关文章,很有见解。我们是不是可以这样理解工程科学:工程科学是针对工程活动的系统性、复杂性、集成建构性、开放动态性等特征,通过将基础科学的普适性原理,结合工程对象的实际,研发构建理论体系,并将之转化为有实际价值目标的工程实体,进而指导其合目的、合规律的运行。也就是说,工程是价值取向的,从而工程科学就是服务于工程的科学,是工程尺度上的科学、工程层次上的科学、工程领域中的科学。工程是其本体。

一般说来,工程活动涉及诸多相关的异质要素(技术要素、经济要素、社会、人文要素),异质结构要素(装置、机器、工序等)。它要求按照系统特定功能的要求,组成一个高效的结构化的工程实体。在这一过程中,有权衡,有妥协,不像科学只是追求真理;而且只有理论、只有虚构也不行,必须有实体;也不能建造以后就结束了,工程实体还要持续运行等。这都要工程科学来解决。

具体说来,我们可以从四个方面理解和把握一项工程活动,笔者曾把它表述为类似牙齿的咬合模型(图1)[1]:首先是工程的基础科学、技术科学支撑,相当于下牙床;其次是技术集成系统,相当于下排牙齿群,包括工程技术与工程科学等。这两部分构成工程的自然支撑。再次是工程的社会支撑,包括产业、经济等,相当于上牙床;最后是工程基本经济要素的配置,包括资源、土地、资本、劳动力、市场、环境等,相当于上排牙齿群。这两部分构成工程的社会支撑系统。所谓工程活动,说得形象一点,就是上下牙齿的咬合过程,是上述各种要素的互动、协同、集成、演进。工程没有钱不行,没有土地不行,没有资源条件不行,没有社会的条件不行,没有工程技术也不行。这样一种耦合动态的关系,这是工程活动的特征,非常复杂。在这里,技术要素和非技术要素,技术集成系统与基本经济要素的配置互动、协同、集成、演进,这里面就有工程科学、管理科学、管理技术。因此,怎么理解工程科学问题,需要把这些要素、知识联系起来,至于如何将知识要素联系起来,这里涉及工程科学问题。所以,工程科学和基础科学不同。

图1 工程活动的咬合模型示意图[1]

工程实体涉及诸多开放的、动态的、复杂性问题,例如由于工程是由各种相关的、异质异构的单元集成构建起来的,没有一个工程只有一项技术,只有一种装置。于是就会出现事物发展变化过程的非加和性,相关单元之间的非线性,演化过程及其结果的多重可能性,以及系统结构的分维分形特征等。工程的开放性、动态性、复杂性,既关联自然因素的开放、动态、复杂性,也关联社会、人文因素的开放、动态、复杂性。工程哲学作为工科学生通识教育的意义也正在这里,工科学生不能没有开阔的视野。

综上所述,工程科学属于研究、处理人工复杂事物及复杂系统的综合集成性科学。工程科学是一种引导和支撑工程技术的理论。工程科学要研究技术要素、技术群、过程群的集成与建构,揭示其技术集成、建构并融入工程系统的内在规律。它可以归纳并概括为一种具有对工程实体的集成、建构、转化、运行以及价值体现具有集成建构性、功能优化性、结构演进性、综合高效性的知识和方法体系。工程科学是集成、建构人工物的活动中具有本质性、本构性、运动性、效果性的合规律性的知识。

2 冶金工程与冶金学

冶金工程具有十分悠久的历史,至今仍在不断地发展。从青铜器时代、铁器时代开始,冶金术就已经产生并开始发展壮大,直到今天。从1925年英国法拉第学会在伦敦召开“炼钢过程中的物理化学”会议开始,冶金学开始跨入现代科学的发展序列。然而,冶金学又区别于物理学、化学、生物学、地学、天文学、数学等以研究自然物理现象为主要目标的基础科学。这里采用的是基础科学一词。从本质上讲,冶金学属于研究人工物的工程科学、技术科学范畴,重在研究发展现实生产力的工程技术知识和工程科学知识,属于工科。

经过近百年的探索、研究、发展,当代冶金学(包括冶金科学与工程)已经逐步构成了由3个不同层次的知识集成构建而成的框架体系(表1)[2]。第1个层次是原子/分子层次上的微观基础冶金学。从1925年开始的冶金过程物理化学,就是属于微观基础冶金学,是研究原子/分子层次上的学问。第2个层次是工序/装置层次上的专业工艺冶金学,即炼铁学、炼钢学、金属压力加工学等,这些问题属于场域层次问题。第3个层次是全流程/过程群层次上的宏观动态冶金学。这是一个全新的命题,新世纪刚碰到,或准确地说,20世纪末刚出现的新问题,可将其称为冶金流程工程学,目前已进行了20多年研究。只有上述3个层次、3种体系配合在一起,才能够成为完整的冶金学。离开了第三层次,前面两个层次各管一段,还无法构成完全冶金学,特别是适应智能化、绿色化的冶金学。

不同层次或时空尺度的冶金学具有不同的物理基础、研究内容和学科分支特征。微观冶金学是冶金物理化学,物理基础是经典热力学、物质构造学说,研究内容是热力学函数能量关系,冶金反应化学亲和势等,学科特征是实验室测定平衡、相图研究、反应速率和机理测定等。介观冶金学是冶金过程传输原理、冶金反应器工程(“三传一反”),其物理基础是传输现象理论、线性非平衡热力学,研究内容是反应器内介质浓度、温度、停留时间分布,颗粒液滴气泡弥散体系,而学科特征是数学和物理模拟、场域条件下参数测量。宏观冶金学是冶金流程工程学(“三流一态”)[2,3],物理基础是牛顿力学(动力学),非线性、非平衡、开放系统热力学,研究内容是冶金制造流程动态运行的物理本质和本构特征,多因子物质流控制,流程解析和集成,物质流-能量流-信息流协调运行,并处在动态-有序、协同-连续运行的状态(“三流一态”);学科特征是工程设计和模拟运行,流程动态运行优化和信息化表征、调控。从微观、介观到宏观,物质基础、物理基础、研究对象、研究内容与方法等,都发生了本质的变化。尤其宏观冶金流程工程学(“三流一态”),需要结合耗散结构理论、协同学理论结合冶金工程的实践经验,才能准确理解和把握。

表1 当代冶金学研究的知识框架[2]

作为冶金企业(例如一个钢厂或铝厂),因为是企业,冶金工厂的工程本质是生产流程的协同运行。过去没有这个理论,没有这样的工程科学理论。怎么做的?炼钢没有问题,炼钢以后是轧钢,这两个环节怎么连接起来没有考虑过,缺乏一种连接工序与工序的“界面”技术,无法构成一个动态的运行系统。炼钢的理论支撑是微观基础冶金学,包括冶金过程物理化学、冶金原理、金属学、传热学等。冶金单元工序、工艺的理论支撑是专业工艺冶金学,包括炼铁学、炼钢学、金属压力加工学、冶金反应工程学等。对冶金生产流程而言,已经不是原子/分子层次、单元工序/装置层次上的学问,研究的对象发生变层次、变轨道的跃迁,属于冶金制造流程的整体上的科学问题。它不同于经典热力学孤立系统的概念,必须以关于开放系统的耗散结构理论作为思想前提和基础,探索冶金企业全流程中所涉及的过程群的集成优化、结构优化、动态运行优化等问题。宏观动态冶金学,即冶金流程工程学,正是在这样的情况下产生的。可见,随着不同层次科学问题研究的深入,学者的研究目标、研究领域不断拓宽,知识集成日益推进,认识问题的视野也发生层次性跃迁,并进而嵌套集成为一个新的知识结构。冶金生产实质,就是在开放、动态的输入/输出过程(流)中实现多目标优化。所以,应当把这三个不同尺度的冶金学联系起来构建一个完整的冶金学架构,丰富和完善冶金科学与工程的知识体系。

冶金生产过程的本质往往不仅体现在冶金,事实上,化工、水泥、玻璃、陶瓷等,所有的流程制造业都是一样的,都是在开放、动态的流程系统中,通过输入/输出“流”,在耗散结构中动态-有序、协同-连续运行并实现多目标优化,对钢厂是铁素物质流,对石化厂是碳氢化合物物质流,对水泥厂是硅酸盐物质流,对造纸厂是纤维素物质流等。所以,冶金科学与工程知识必须要将微观基础冶金学的知识、专业工艺冶金学的知识和宏观动态冶金学的知识相互嵌套、集成综合起来,以形成一个集成化、工程化的知识体系。

3 冶金学科与工程科学

3.1 流程制造业内各类制造流程共性的物理特征

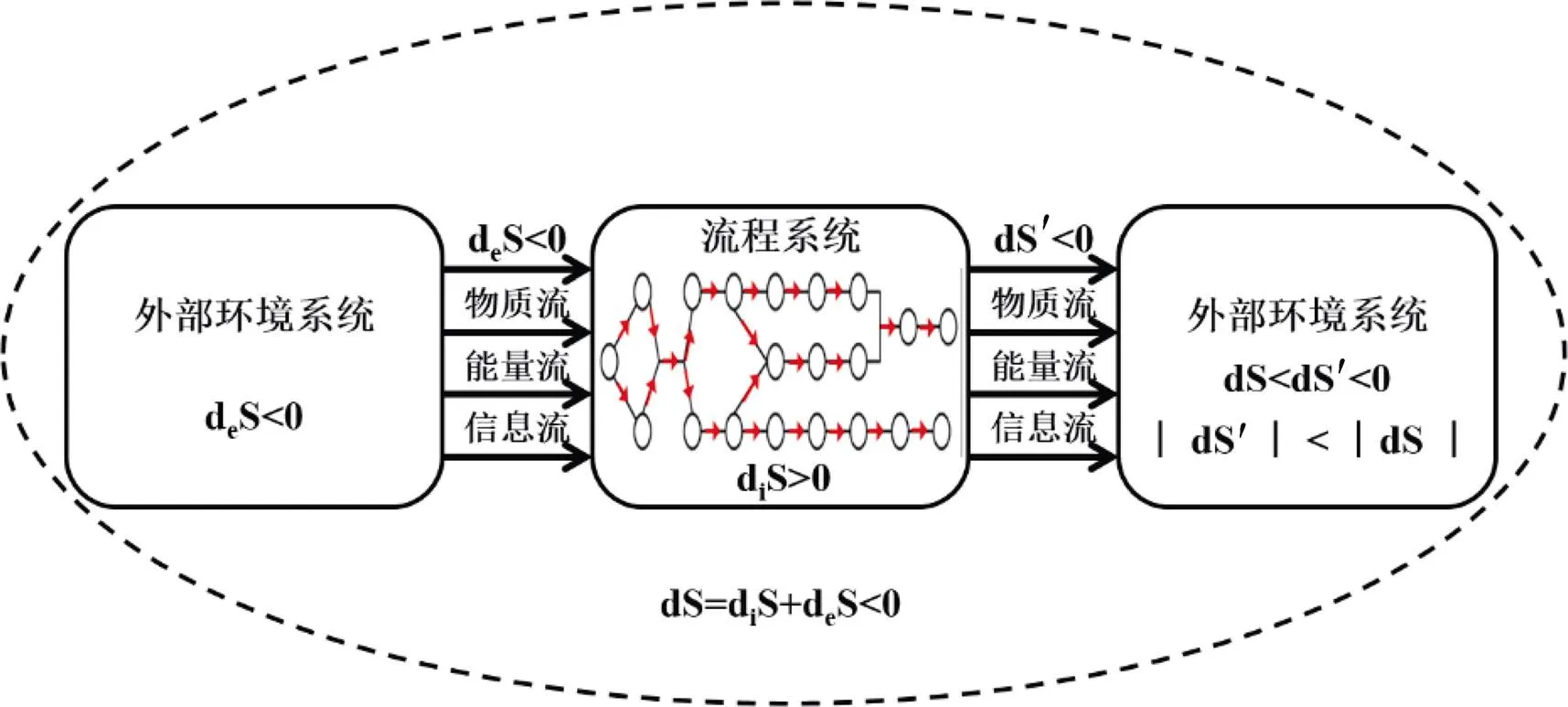

冶金工业是典型的流程制造业。流程制造业是立足于制造流程而建立的,换句话说,其立足之本是制造流程,而不只是装置。制造流程是一类动态的开放系统,而不是孤立系统。在流程制造系统中,“流”的持续输入/输出是一种基本现象,耗散过程是其基本特征。在耗散过程中能量耗散的多少及其形式取决于流程所代表事物的本性及其“流”所流经的流程网络结构(耗散结构)和运行程序的合理程度(图2)。这样一来,经典的生产流程同现代的信息概念便结合在系统中,这个系统应当遵循耗散结构理论的基本原理。

图2 制造流程耗散过程

因此,我们不难理解流程动态运行过程的物理本质是多因子的物质流和能量流按照规定的信息流程序沿着流程网络做动态有序的运行,这就是“三流一态”:物质流、能量流、信息流处在动态-有序、协同-连续、耗散优化的流程运行状态。其中,演变和流动是流程运转的核心。流程制造业生产过程的演变、流动,涉及很多问题,例如钢铁冶金工程规划,包括钢铁厂动态精准设计和智能化运行,钢厂生产过程动态运行和自适应管控,钢铁产品生命周期评估与循环经济,还有钢厂智能化系统工程等。显然,它绝不仅仅是产品制造的问题。由此看来,把冶金工业看成原材料工业这个概念也是不全面的,还有能源高效转换、消纳社会废弃物等功能。

从根本上来看,或者说从热力学角度上看,钢铁工业等流程工业是一类开放的、非平衡的、不可逆的、由相关的但是结构-功能不同的单元工序通过非线性动态耦合所构成的耗散结构,流程动态运行过程的性质是耗散结构内的自组织性,这是物理系统,不是信息系统。为减少运行过程中的耗散,流程应该通过外界输入的他组织“力”来调控,现在的智能化措施对流程本体来说是外界输入他组织力,使之趋向动态-有序、协同-连续、稳定-紧凑地运行。信息系统有两个,一个是生产流程本身的自组织的信息系统,一个是输入的他组织信息系统。所以,它是自主性和他组织力结合的产物。目标就是动态-有序、协同-连续、稳定-紧凑运行,即一“态”。

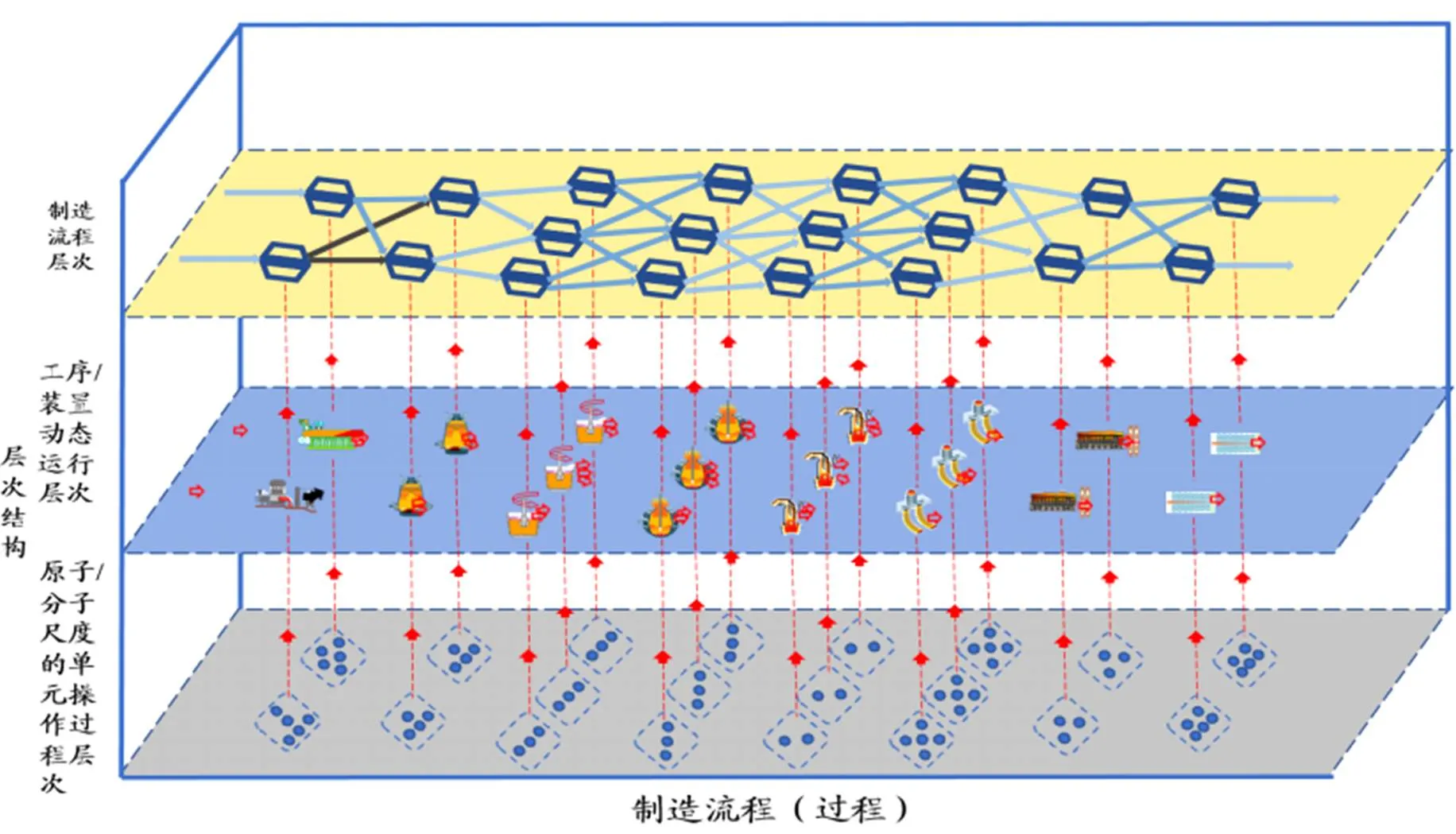

流程型制造流程是一个复杂的工程实体系统,其动态运行的物理机制表明:它是在一个人工构建(设计)的耗散结构内运行的耗散过程。作为制造流程动态运行框架的耗散结构是由3种不同类型的结构化机制经过综合集成而构建出来的(如图3所示)[4]:其一,具有不同过程之间多尺度嵌套性的层次结构(纵向集成性),即从原子/分子层次,工序/装置层次,制造流程层次等三个层次之间不同类型过程的多尺度嵌套性动态运行集成结构,纵向三个层次的参数要嵌套进来;其二,上、下游工序/装置之间衔接-匹配的链接结构(横向集成性),上下游工序/装置之间始终相互匹配,协同连续,稳定运行;其三,流程整体协同运行的网络结构(包括静态网络框架、动态运行路线)的集成优化。换句话说,它是按目标、按规律运行的,不是孤立的、各管各的。

图3 制造流程动态运行框架的耗散结构[4]

冶金流程智能化运行的逻辑机制,就是流程型制造流程动态运行的物质流、能量流、信息流在与之相应的“三网”中相互关联并协同运行,实现在特定环境条件下的耗散过程优化——过程耗散“最小化”,从而可以为钢厂全厂的智能化做支撑。三个网关联起来形成数字系统,从而支撑整个工厂。从这种意义上讲,“三流”关联融合、“三网”协同优化运行应当是实现多目标综合优化的一条有效路径。

如果从哲学上进行概括,制造流程动态运行的物理本质就是:开放生“流”,“流”者必动,动者循网,网动依序,序关耗散。这是流程制造业内各类制造流程的共性规律。其中开放是生流等的前提和基础,系统必须开放。这是耗散结构的本质。

3.2 冶金制造流程的本构特征

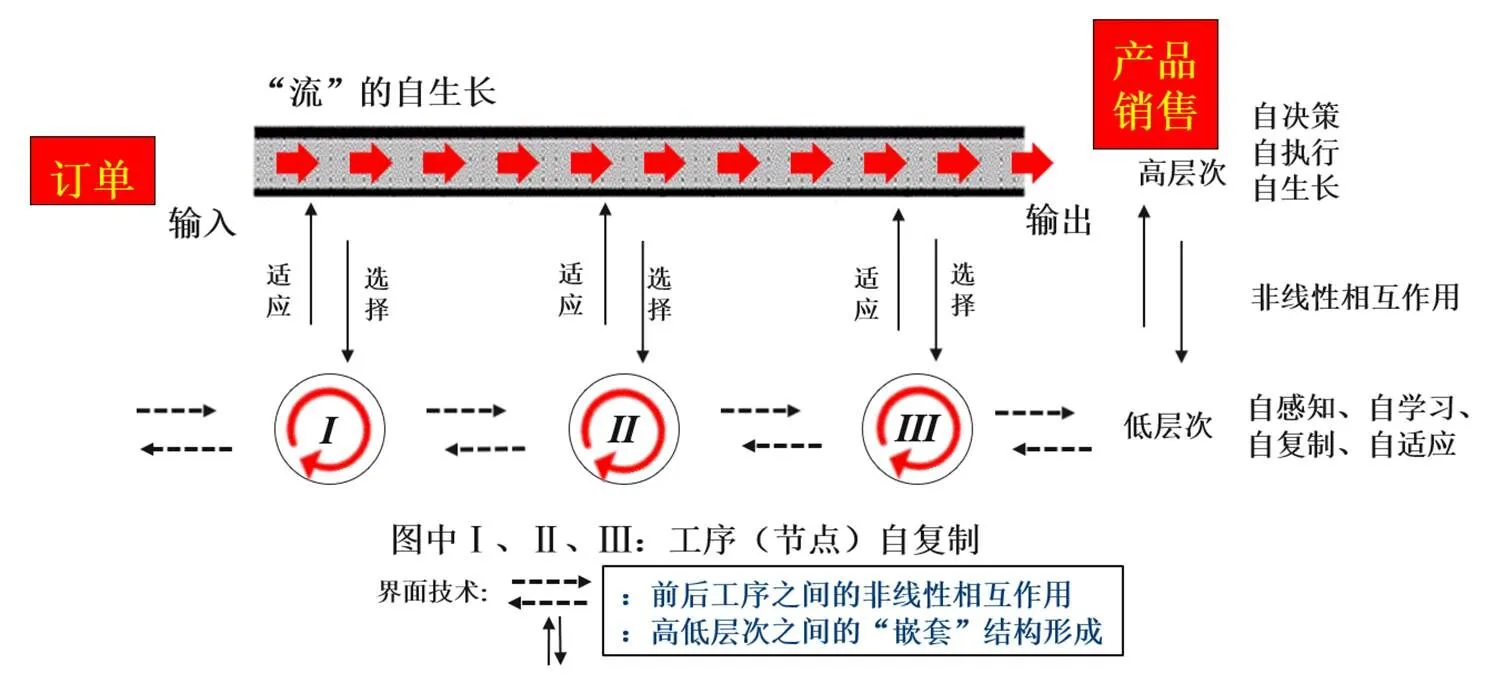

冶金制造流程的本构特征,也是工程科学的内容。概要地讲,制造流程的本构特征是指流程工业制造系统的构成、内涵、信息和宏观性质,可以归纳如下:第一,制造流程是一种开放、复杂的工程系统,不是孤立系统。流程由若干相关但又异质、异构的自复制制造(工艺)单元组成。就钢厂来讲,第一个单元是炼铁,第二个单元是炼钢,第三个单元是轧钢等,这些单元是不断地自复制。前后工序之间是非线性相互作用,这属于界面技术领域。从订单的输入到产品销售的输出,要形成一个流,这是在另一个高层次上表现出来的最基本的特征(图4)。它对炼铁、炼钢、轧钢等每一个自复制单元都要进行选择,从上而下要进相互适应,在这里存在适应与选择的关系,高低层次之间的“嵌套”结构就是这样形成的。这样的动态架构,孤立系统的热力学是不适应的,专业的冶金学里面也没有这些知识。这是一个自感知、自学习、自适应网络系统,系统在各种要素的非线性相互作用下自决策、自执行。伴随着“三流”的不断输入、输出,状态在变,形式在变等,被“界面”技术关联在一起的制造流程的节点系统在耗散结构中动态-有序、协同-连续地运行。这就是制造流程的基本概念、基本要素和基本的运行机制。

图4 流程工业制造系统示意图[4]

第二,自复制制造(工艺)单元分别以间歇运行、连续/准连续运行等不同方式运行,并各自都有物理输入/输出,且存在着相互间联网运行的现象。在这里,如何把不同方式的输入输出集成联网,就是一个工程科学问题。这也是工程管理领域一个普遍性的问题。

第三,制造流程在其规划、设计、建构、运行过程中,一般都是以工序/装置、车间为基本结构单元的(即节点),把这些基本结构单元看成一个节点。然而,要构成整体动态运行制造流程,必须要用运筹学、图论、排队论、博弈论的概念和方法,以便对节点-节点之间的链接关系、层次协同关系作出合理安排,这就引出了与之相关的“界面技术”。

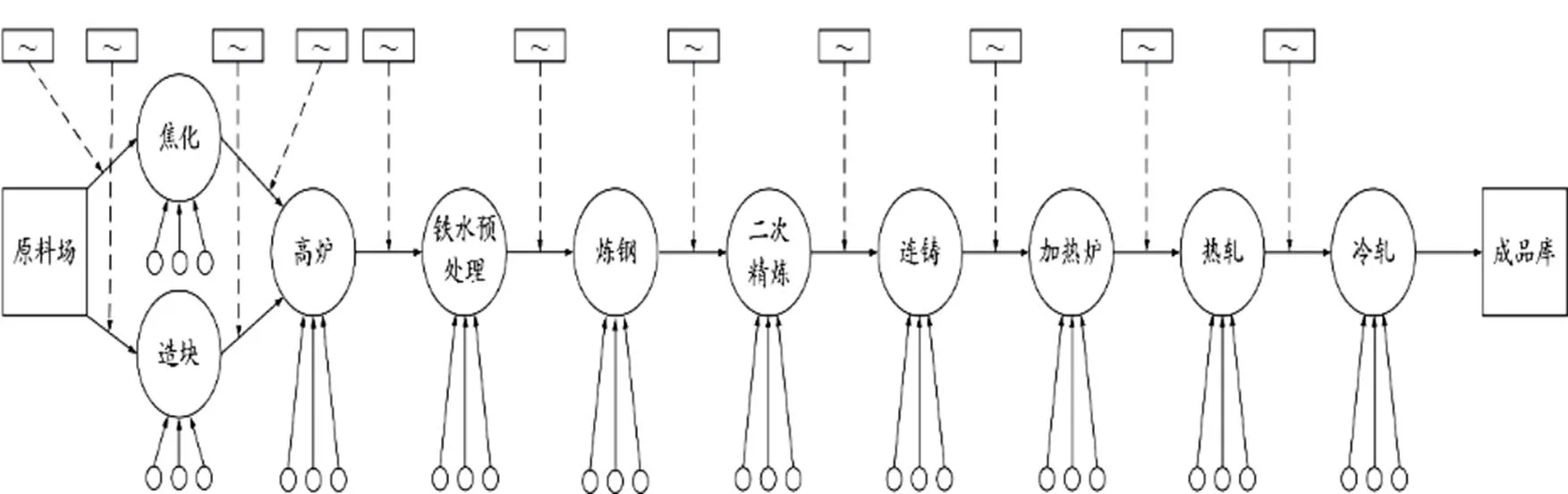

所谓“界面”技术是指制造流程中相关制造单元(工序)之间的衔接-匹配、协调-缓冲技术以及相应的装置、网络和调控程序等。应该说不仅包括工艺、装置,而且包括时-空配置、运行调控等一系列技术和手段。进而促进了物质流运行优化、能量流运行优化和信息流运行优化。换句话说,“界面”技术优化能促进相关的、异质-异构的一系列制造单元(工序)之间关系的优化,诸如传递-遗传关系、时-空配置关系,衔接-匹配关系、缓冲-链接关系、信息-调控关系等。所以,制造流程不是各个自复制制造单元(节点)的简单/随机相加而成,从单元一到单元二之间一定存在“界面”匹配关系,自复制制造单元(节点)之间的联网是由链接单元以“界面”技术的形式出现的。“界面”技术应当服务于动态-有序、协同-连续的运行要求,“界面”技术既有“硬件”,又有“软件”。以钢铁制造流程为例(如图5所示),“界面”技术不仅是广泛存在的,而且尚有诸多“亚界面”技术存在。这个问题很重要,这在工程科学中可以看到,但是基础科学看不到。

图5 钢铁制造流程中的“界面”技术[4]

第四,制造流程联网运行应在一定的运行规则约束下进行,运行规则是运行软件的重要构成部分。这一点过去不注意,是从研究工程科学中可以看到,从基础科学上看不到的。

第五,集成联网、动态运行的制造流程(不同层次的、过程群的集成系统)应遵循“三流”在耗散结构中流动的耗散过程优化的原则。

由此可见,研究流程型制造流程的本构特征的方法是以整体论为主导,通过各个自复制单元和它们之间“界面”技术的集成性优化、联网结构优化、动态运行过程优化,实现制造流程功能的多目标优化。这也应当是工程科学领域中的一般性方法论原则。

3.3 研究工程科学,推动钢铁制造流程功能拓展

通过研究钢铁制造流程的物理本质(三流一态)可以十分清楚地看到:21世纪钢铁制造流程的功能需要从原先的一个功能进一步拓展到三个功能[2, 3]:就是原来的钢铁产品制造功能、新拓展的能源高效转换功能、社会大宗废弃物的消纳-处理和再资源化功能。能源高效转换功能,除提高能源转换效率之外,还能制氢、发电、供热等。社会大宗废弃物消纳-处理和再资源化功能,包括废钢铁、废塑料、废轮胎、炉渣、垃圾、污水等。钢铁制造流程从一个功能向三个功能拓展,也更加适应资源能源的可供性,适应行业的可持续发展,适应未来市场的竞争力等。这也是研究工程科学应当涉及的问题。

[1] 殷瑞钰. 工程哲学(第三版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.

[2] 殷瑞钰. 冶金流程工程学(第2版)[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2009.

[3] 殷瑞钰. 冶金流程集成理论与方法[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2013.

[4] 殷瑞钰. “流”、流程网络与耗散结构——关于流程制造型制造流程物理系统的认识[J]. 中国科学: 技术科学, 2018, 48: 1-7.

Engineering Science and Metallurgy

Yin Ruiyu

(Central Iron & Steel Research Institute, Beijing 100081, China)

Engineering science is the branch of science that serves the engineering field, and it aims to study human-made objects. Its research framework includes knowledge of engineering technology and engineering science to enhance productivity. Engineering science belongs to the comprehensive and integrated science of researching and processing artificial complex concepts and systems. Metallurgy is the category of engineering science and technical science that focuses on the study of manufacturing process of metallic materials. It forms a framework system that is constructed by integrating three levels of knowledge, namely, micro-, meso-, and macro-knowledge. The different levels of metallurgy have different physical foundations and research contents. The characteristics of discipline branches, including macro-level metallurgical process engineering, covers the entire metallurgical process and has the physical characteristics of “three streams and one state”. The metallurgical industry is a typical process manufacturing industry, and detailed research on metallurgy will directly improve the expansion of steel manufacturing process functions and has reference significance for other types of process manufacturing industries.

engineering science; metallurgy; metallurgical process engineering

2020–01–06;

2020–09–12

殷瑞钰(1935–),男,中国工程院院士,主要研究钢铁冶金过程、工程哲学。E-mail:htshgfq@gmail.com

TF0;N03

A

1674-4969(2020)05-0435-09

10.3724/SP.J.1224.2020.00435