商盤手批《杜工部集》考辨*

2020-12-30曾紹皇

曾紹皇

商盤是清代著名的文學家,“與厲樊榭名相埒”①(清)徐世昌:《晚晴簃詩匯》,卷六七引“詩話”語,北京:中華書局1990年版,第2772頁。,以詩歌著稱於世,亦曾批點杜詩,湖北省圖書館藏有其批點《杜工部集》二十卷。該批本以朱筆小楷細書,通本滿批,被視為湖北省圖書館重要的館藏善本之一,收録於《中國古籍善本書目》。商盤杜詩批本向不為學界所重,除孫微《清代杜集序跋匯録》收録該批本之范蓀尗題跋一則②孫微輯校:《清代杜集序跋匯録》,北京:人民文學出版社2017年版,第14頁。外,其他現存杜集書目均未見著録①現今重要杜集書目如周采泉《杜集書録》、鄭慶篤、焦裕銀等《杜集書目提要》、張忠綱主編《杜甫大辭典》《杜集叙録》、孫微《清代杜詩學文獻考》等均未見著録。,更談不上有所研究。商盤杜詩批點著眼於詩歌字句章法、結構層次的剖析,這種強調分段闡釋的評點方式與明末清初金聖歎、俞瑒等人的杜詩批點風格一致,具有鮮明的助解杜詩功能,但細考商盤手批《杜工部集》的具體内容則發現,商盤批點實多係選録黃生《杜詩説》一書,這不僅使商盤手批杜詩的批評價值大打折扣,而且還從一個側面展現了清代杜詩手批文獻辨偽的艱巨性和複雜性。

一、商盤的崇杜傾向及其批本傳承

商盤(1701—1767),字蒼雨,號寶意,浙江會稽(今紹興)人,清代文學家。“寶意胸羅玉笥,筆有錦機”②(清)張維屏:《國朝詩人徵略》(初編卷二六),廣州:中山大學出版社2004年版,第388頁。,為雍正八年進士,初以知縣用,後特旨改庶吉士,授編修,歷官雲南元江知府,隨軍遠征緬甸,感觸瘴癘,病卒於途。商盤“英㑺倜儻,美鬚髯,工談笑,彈絲擫竹,妙得神解。詩上仿四傑,下仿元、白”③(清)張維屏:《國朝詩人徵略》(初編卷二六),第387頁。,著有《質園詩集》32卷,並選“會稽一郡之詩”為《越風》30卷。

商盤自幼聰慧,擁有異才,在家鄉結“西園詩社”,係“西園十子”之一,同時還參加過揚州“邗江吟社”、天津“水西園”等各種文學團體,得到當時諸多文人的高度評價。“公灑墨淋漓,每成四韻,輒傾倒前賢,而才子之名,赫然布滿於都下。”④(清)蔣士銓:《寶意先生傳》,載於《四庫全書存目叢書補編》第9册《質園詩集》,濟南:齊魯書社2001年版,第401頁下。何世璂在《質園詩序》中盛讚其“戴苻中之通經,陳同甫之論事,兼而有之”,稱其“一生得力畢萃於詩”,為“當代知今知古之士”⑤(清)何世璂:《質園詩序》,載於《四庫全書存目叢書補編》第9册《質園詩集》,第399頁下。。何世璂在序言中甚至將自己發現商盤比之於宋代歐陽修發掘蘇軾,認為“今生負才若此,繩武非難。吾所期者,將以東坡之品行為古今第一流,則向於文取之者,今且以詩,信之,生勉矣”⑥(清)何世璂:《質園詩序》,載於《四庫全書存目叢書補編》第9册《質園詩集》,第399頁下。。其稱讚商盤詩歌才華之情,已不言而喻。而沈德潛亦稱商盤“少負逸才……而生平能事尤專注於詩”,進而高度稱揚商盤《質園詩集》的藝術價值:“文如虎豹之炳蔚也,聲如鼖鏞之考擊也,利如干莫在掌而物皆斷割也;迅如蛟蛇之赴壑,大如鵬翼之怒飛,人莫能捕捉而仰視也。而時花之鮮,美女之嫭,蛩吟貁嘯之幽咽,而淒清亦間作焉。”①(清)沈德潛:《質園詩序》,載於《四庫全書存目叢書補編》第9册《質園詩集》,第400頁上。商盤《質園詩集》經“老友歸愚沈公定之,剪蔓呈柯,微露本質”②(清)商盤:《質園詩集·自序》,載於《四庫全書存目叢書補編》第9册《質園詩集》,第401頁上。。李宗仁在《質園詩序》中則肯定商盤詩歌熔鑄經史、《莊》《騷》,參考漢魏六朝,而出之己意的特徵:“余惟質園詩本諸六經、諸史、莊騷以植其基,參考漢魏、六朝、唐宋以下諸大家,去跡研精,涵濡融貫,而一以自得出之。……古來篇什之多,至長慶、劍南而止。質園齒僅五十餘,積至若千卷,由是詩與年加其數,較二公尤富。……奚疑嶺南詩藪也。”③(清)李宗仁:《質園詩序》,載於《四庫全書存目叢書補編》第9册《質園詩集》,第400頁下。李宗仁不但指出了商盤詩學取向的淵源所在,而且從商盤詩歌數量繁夥的角度肯定商盤詩歌之多,甚至高贊其乃“嶺南詩藪”。實際上,商盤詩歌的成就不僅在於繼承先朝文學的内在傳統,而且在於商盤詩歌所反映的是自己的親身經歷和真實情感。按照商盤自己的説法是“三十年來,巖棲川觀,鳳泊鸞飄。瞻縈府之光華,歎錦袍之蕭瑟,可喜可愕,一寓於詩”,生動反映了商盤人生軌跡的變遷和情感活動的起伏。蔣士銓在《寶意先生傳》中也表述了同樣的觀點:“公游心典籍,樹骨風騷,馳騁百家,弋獵四庫,著《質園詩》幾及萬篇,宦跡所歷,方幅殆遍,凡冠裳禮讓、戎馬戰爭之區,風月鶯花、般樂嬉游之地,以及蠻鄉瘴海、鬼國神臯、奇詭荒怪之境,莫不遐矚曠覽,傾液漱潤,一發於詩。”④(清)蔣士銓:《寶意先生傳》,載於《四庫全書存目叢書補編》第9册《質園詩集》,第402頁上。自己的親身經歷,加上能夠熔鑄經史、《莊》《騷》,形成了自己獨特的詩歌風格。

商盤手批杜詩,與自己的詩學傾向和人生交往密切相關。一是取法“大家”的崇杜情結。商盤詩學不宗一家,主張博採衆長,轉益多師,尤其強調取法“大家”,不為當下“名家”所惑。他在詩中明確表示:“春蘭秋菊各舒華,曲澗疏林亦可誇。巨仞摩天曾見否,大家畢竟勝名家。”(卷二二《冬夜置酒與星垣法意兩弟吴甥芳甸談詩》)這應該是商盤崇尚杜甫的心理因素,也是批點杜詩的重要原因。商盤善於吸取歷朝詩人的優點,納為己用,“公詩句初效樊南,既而岀入杜、韓、元、白、蘇、陸間,歌行尤瑰麗縱恣,跌宕自喜”①(清)蔣士銓《寶意先生傳》,載於《四庫全書存目叢書補編》第9册《質園詩集》,第402頁下。,尤其對杜甫,商盤特别推崇,不僅在《論詩示芳甸甥》詩中稱“杜韓兩足尊,蘇陸堪伯仲”,表露出無比的欣羡與崇拜,而且在《書樊南詩集後》詩中提出“詩關時事方稱史”,強調“詩”關時事,以“詩”寫“史”的重要。可見,商盤欽慕杜甫詩歌,且得其精髓,非常注意“詩史”的重要性。除了對杜甫的推崇之意,關於如何學杜,商盤也有自己的看法。在對清代柴育孝《兼山詩鈔》學杜的評論中,商盤表達了學杜不求形似、惟求神似的詩學觀念:“商盤曰:兼山學杜,僅得形似,取其清挺流麗者,不必處處規撫少陵,反同壽陵之步。”②(清)阮元、楊秉初輯,夏勇等整理:《兩浙輶軒録》第11册《補遺》,杭州:浙江古籍出版社2012年版,第3313頁。商盤對柴育孝學杜“僅得形似”表示不滿,並提出“不必處處規撫少陵”的學杜觀點。在商盤看來,對於杜甫詩歌的學習,主要是在於對杜甫詩歌創作理路的師法,而不在於外在形式的相近。這一學杜理念,毫無疑問也貫穿於商盤手批杜詩之中。二是友朋交往多杜詩學者。商盤手批杜詩,或與所交往之詩人學者的影響有關。從《質園詩集》《質園尺牘》看,商盤與詩壇著名詩人如沈德潛、袁枚、蔣士銓、王又曾、厲鶚、杭世駿、嚴遂成、胡天游、金農、方世舉(息翁)等均有詩文唱和或書信來往。在交往的這些詩人中,多有杜詩研究或杜詩批點著作。沈德潛撰有《杜詩偶評》、杭世駿曾抄並録屈復、王士禛批點《杜工部集》、厲鶚與商盤兩人皆為揚州馬曰琯、馬曰璐兄弟“小玲瓏山館”的重要參與者,且後世多稱商盤“才名與厲鶚並稱”,厲鶚曾批點《杜詩分體全集》,現有東里鎖恒過録厲鶚批點《杜詩會稡》存世,現藏浙大圖書館。方世舉(息翁)(1675—1759)與受戴名世《南山集》案牽連的方貞觀(1679—1747)為兄弟,據《揚州畫舫録》載:“方貞觀,字南堂,桐城人。工詩,書法唐人小楷,有《南堂集》。館於汪氏。與方息翁為兄弟,時號為桐城方。館程氏者息翁也,館汪氏者南堂也。”③(清)李斗撰,汪北平、涂雨公點校:《揚州畫舫録》卷一五“岡西録”,北京:中華書局1980年版,第352頁。方貞觀曾批點《杜工部詩輯注》,現藏南京圖書館。當然,有些詩人雖没有杜詩研究或杜詩批點著作,但或崇尚杜甫人格,或熟悉杜詩内容,如蔣士銓不但尊杜④蔣士銓有《南池杜少陵祠堂》詩云:“先生不僅是詩人,薄宦沉淪稷契身。獨向亂離憂社稷,直將歌哭老風塵。諸侯賓客猶相忌,信史文章自有真。一飯何曾忘君父,可憐儒士作忠臣。”,且熟悉杜詩,撰有集杜五言律詩《歷下感懷集杜三十首》,還曾為張甄陶(1713—1780)的《杜詩詳注集成》作序,在序中對歷代杜詩箋注本進行了相關評述,也表達了對杜詩的尊崇之意。另如性靈派的袁枚,雖未見系統論杜專著,但在《隨園詩話》《小倉山房文集》《小倉山房詩集》《小倉山房尺牘》中多有論杜之語。商盤友朋顯著的杜詩成就和深厚的杜詩積累,無疑為商盤手批杜詩提供了良好的氛圍,這也應是其手批杜詩的重要因素之一。

商盤手批《杜工部集》20卷,共20册,藏湖北省圖書館。該批本為黃色封皮,金鑲玉裝幀。商盤批點除第一册末頁旁批為墨筆外,正文内批點皆為朱筆。批點形式有字旁單圈、雙圈,字旁點等。除字旁圓圈外,有時在杜詩標題上批有1至3個不等的圓圈,應為杜詩藝術高低之評判。而在杜集目録中,亦在某些詩篇目録上批有朱筆圓圈或點一類的標識,同時在其目録下用朱筆標明“五古”、“七雜”、“五雜”、“五排”、“五律”、“七律”等體裁。

該批本第1册末頁有范蓀尗墨筆題跋,介紹了該批本被范氏收藏的流傳過程:

吾邑盧氏袌[抱]經廔[樓](注:旁有抹點,改作“堂”)①此題識中,“廔”字旁有抹點,改作“堂”字,當以“廔”字為確。清乾隆年間,兩浙間同時出現了以“抱經”為名稱的藏書樓,時稱“東西二抱經”。其中東抱經為浙江杭州盧文弨的“抱經堂”,西抱經為浙江寧波盧址的“抱經樓”,此處指盧址的“抱經樓”。,後人弗振,藏書散出,余適罷官歸里,因從購得此箋,為商質園先生評騭之本,洵物聚所好也。盧氏先世有諱坦者②此處“坦”字或為“址”字形近之訛,“抱經樓”係浙江鄞縣盧址之藏書樓。,喜畜古籍,其弆書之處曰“抱經堂”,與召弓先生氏同堂名,亦同以足跡不出里門,故聲聞遂弗之及云。咸豐紀元上春既望,天一閣後人范蓀尗荃甫識。

此處題跋,詳盡交代了商盤批本的流傳情況。商盤批點《杜工部集》乃由天一閣後人范蓀尗從其同邑盧址(1725—1794)抱經樓散佚之書購得的事實,並且介紹了盧址抱經堂與盧召弓抱經堂之堂號相同,但聲聞“弗之及”的現實情況,對瞭解此批本的傳承淵源頗有價值。不過,有一點值得注意的是:盧址藏書處一般均作“抱經樓”,以與盧文弨“抱經堂”相區别,考盧址藏書印亦多作“抱經樓”、“袌經樓”。而此識語稱“其(盧址)弆書之處曰‘抱經堂’”。按作為藏書家的天一閣後人范蓀尗與盧址為鄞縣(寧波)同邑人,不至於不清楚盧址藏書樓號。那麽,其故稱“抱經堂”之名的原因何在?仔細研讀批本,或與該本之鈐印有關。該批本在《草堂詩箋元本序》處、卷一處等不同位置都鈐有“抱經堂藏書印”朱文方印,“抱經堂”一般系浙江杭州盧文弨的藏書印,盧址為盧文弨族人,是否盧址也刻有“抱經堂藏書印”,現不得而知,但據林申清《明清著名藏書家·藏書印》一書所著録盧址藏書印,未見其有“抱經堂”者。范蓀尗或許為了所記與鈐印相同,故稱其藏書處為“抱經堂”,這也恰巧能解釋為何在此識語開頭“吾邑盧氏袌[抱]經廔[樓]”之“廔”字處作一抹點,改成“堂”字,大概也是出於這種考慮。如該“抱經堂藏書印”確係盧址之藏書印,那范蓀尗稱盧址藏書處為“抱經堂”亦未嘗不可。范氏識語之後,金鑲玉裝訂的白紙上另有墨筆旁批,係摘録錢遵王《讀書敏求記》和葉德輝《郋園讀書志》中考辨杜詩的相關内容,因與本文關係不大,兹不贅述。

商盤批點用朱筆行楷書寫,字體娟細,繁處細書彌滿。該書在不同書頁處鈐有“商盤字寶意”、“秀埜[野]草堂顧氏藏書印”、“曾在李鹿山處”、“抱經堂藏書印”、“湖北省圖書館藏書”、“湖北省立圖書館藏書”、“湖北省政府教育廳驗訖”等印章。其中“秀埜[野]草堂顧氏藏書印”係清代藏書家顧嗣立之藏書印。按顧嗣立(1665—1722),字俠君,號秀野,長洲(今蘇州)人,著有《昌黎先生詩集注》《元詩選》《寒廳詩話》等書。顧嗣立係蘇州有名藏書家,有蘇州“秀野草堂”和京師“小秀野園”兩藏書處。其晚年生活困頓,藏書生前業已散出,流落各處,商盤批點《杜工部集》當其散出書之一。“曾在李鹿山處”為清代藏書家李馥之藏書印。按李馥(1666—1749),字汝嘉,號鹿山,福建閩縣(一作四川)人。康熙二十三年(1684)舉人。工詩,著有《鹿山詩鈔》。李馥為清代藏書家,所藏善本多鈐“曾在李鹿山處”印章。清王應奎《柳南隨筆》卷一中記載有關於其印章“曾在李鹿山處”的史料一則:

李中丞馥,號鹿山,泉州人也。中康熙甲子科舉人,歷官浙江巡撫。性嗜書,所藏多善本。每本皆有圖記,文曰“曾在李鹿山處”。後坐事訟繫,書多散逸,前此所用私印,若為之讖者。夫近代藏書家若吾邑錢氏、毛氏,插架之富,甲於江左,其所用圖記輒曰“某氏收藏”、“某人收藏”,以示莫予奪者。然不及百年而盡歸他氏矣。中丞所刻六字,寓意無窮,洵達識也。①(清)王應奎著:《柳南隨筆》卷一,北京:中華書局1983年版,第1頁。

王應奎(1683—1759或1760)與商盤、李馥均為同時代之人,三人生卒均相差不遠,這則史料也旁證該書被李馥收藏無疑。從上述鈐印可知,商盤批點《杜工部集》一書的收藏傳承情況如下:商盤批點之後,該書曾被顧嗣立、李馥等藏書家收藏②因顧嗣立卒於1722年,與商盤生活的年代(1701—1767)重合不久,或商盤批點杜詩所用之底本為顧嗣立“秀野草堂”散出之本。如此,則該批本傳承為:商盤所批點底本係顧嗣立“秀野草堂”散出之《杜工部集》,商盤批點後,被李馥等藏書家收藏。。顧、李之後,該本後經盧氏抱經堂珍藏,盧氏散出後又被天一閣後人范蓀尗購得,最終歸於湖北省圖書館。因此,商盤批本的傳承淵源有自,其由私人收藏轉至圖書館公藏的流傳脈絡非常清晰。從該本商盤的印鑒和批本淵源有自的傳承情況,可判定此本係商盤親自批點。

二、商盤手批《杜工部集》選録黃生《杜詩説》辨

清代是杜詩手批本高度繁盛的時期,很多學者都有相關杜詩批本傳世。商盤作為清代著名的文學家,手批杜詩,且細書彌滿,内容繁複,按理肯定會受到學界重視,或有書目著録,或有文獻記載,或有他人過録③如同樣是清代文學家的屈復、申涵光、厲鶚等人批點杜詩,雖批本已不傳,但文獻多有著録和記載,後世亦多有過録。。但在清代杜詩學史上,關於商盤手批杜詩的情況,卻鮮見著録或記載,也未見有他人過録,這不能不引起筆者的重視。仔細考辨商盤手批《杜工部集》的具體内容發現,商盤手批《杜工部集》内容多選録黃生《杜詩説》一書,己見甚少,且鈔録手段較為隱秘,又未在鈔録本前後以題記形式略加説明,頗具迷惑性。《中國古籍善本書目》亦僅根據范蓀尗之題跋稱該本“為商質園先生評騭之本”一語予以著録,未考其内容實乃多鈔録黃生《杜詩説》。

黃生原名琯,又名起溟,字孟扶,號白山,安徽歙縣潭渡人,係明末清初著名學者,工書畫,善詩賦,“淹貫群集,於六書訓詁,尤有專長”④王鍾翰點校:《清史列傳》卷六八《儒林傳下·黃生傳》,北京:中華書局1987年版,第5445頁。,撰著有《字詁》、《義府》、《一木堂詩稿》、《一木堂文稿》、《杜詩説》、《唐詩摘抄》等著作。在杜詩研究領域,黃生“出入杜詩,餘三十年”①(清)黃生撰、徐定祥點校:《杜詩説·杜詩説序》,合肥:黃山書社2014年版,第1頁。,除了撰有《杜詩説》一書外,還訂閲過同鄉洪仲所著之《苦竹軒杜詩評律》,是清初著名的杜詩學者。

商盤手批杜詩抄録黃生《杜詩説》是否可能呢?關於此點,可從兩個層面分析:一是從兩人生卒時間看,黃生生於1622年,卒於1696年後,是比商盤(1701—1767)大一輩的詩人,且《杜詩説》最早刊刻於康熙十八年(1679)②《杜詩説》有康熙十八年(1679)、康熙三十五年(1696)一木堂刻本。清康熙十八年(1679)刻本藏中國科學院圖書館,題“天都黃生定”,“一木堂梓”,有黃生自序,末署“康熙己未仲冬白山學人黃生書”。該本筆者未見,參見范偉軍《黃生及其〈杜詩説〉研究》,安徽大學2006年博士論文;清康熙三十五年(1696)一木堂刊本,該本卷前有黃生康熙三十五年自序,徐定祥點校《杜詩説》即以此為底本。,此時商盤尚未出生。因此,從時間角度看,商盤完全可能閲讀並抄録黃生《杜詩説》。二是從《杜詩説》的成就和影響看,該書是否值得商盤抄録。黃生《杜詩説》的撰著源於黃生認為前人注杜、評杜之作,“非求之太深,則失之過淺”,“支離錯迕,紛亂膠固,而不中窾會”③(清)黃生撰、徐定祥點校:《杜詩説·杜詩説序》,第1頁。,故該書“不再斤斤於文字的訓詁考證,而著重抽繹詩意,把握要旨,領悟作法”④(清)黃生撰、徐定祥點校:《杜詩説·前言》,第2頁。,在清初杜詩學中獨具特色,影響甚巨。黃生在《凡例》中稱“是編(《杜詩説》)為洪未齋攜副本入京師,京師諸公以為説杜而解人頤者,僅見此本”⑤(清)黃生撰、徐定祥點校:《杜詩説·凡例》,第6頁。,並稱“維揚諸公”、“楚中諸公”等“亦以為然”。姑蘇張卓門見《杜詩説》,竟感慨自己“亦嘗留心杜詩,今見此本,一字不敢下注”⑥(清)黃生撰、徐定祥點校:《杜詩説·凡例》,第6頁。。此類評述,雖不免自我標榜之嫌,但亦可見時人對《杜詩説》的接受與推崇。不過,從實際影響來看,黃生《杜詩説》確是清初著名杜詩學著作。《四庫全書總目》、《清史稿·藝文志四》均予以著録。清代諸多杜詩注本多加肯定或徵引,如仇兆鼇《杜詩詳注》之《杜詩凡例》“近人注杜”條稱:“他如新安黃生之《杜説》、中州張溍之《杜解》、蜀人李長祚之《評注》……各有所長。”⑦(唐)杜甫撰、(清)仇兆鼇注:《杜詩詳注·杜詩凡例》,北京:中華書局1979年版,第24頁。仇兆鼇不僅肯定黃生《杜詩説》的價值,而且在《杜詩詳注》中引録黃生《杜詩説》批語多達300餘條,乾隆御定《唐宋詩醇》亦對黃生批語多加採擷。此外,吴瞻泰《杜詩提要》也多徵引黃生《杜詩説》内容。吴瞻泰與黃生同鄉,且向其請教過評點杜甫五言律詩之事①黃生《杜詩説》之《杜詩説凡例》稱:“近詞英吴東巖,稍出其秘笥,以五言律詩示余,惜余選成次到,故摘其評於十二卷,是皆為予他山之助也。”見黃生《杜詩説》,合肥:黃山書社2014年版,第5頁。,在《杜詩提要·評杜詩略例》中亦明確強調對黃生《杜詩説》之徵引:“老友黃白山生、汪于鼎洪度、王名友棠、余弟漪堂瞻淇,晨夕析疑,凡所徵引,悉署某賢,不敢竊取。”②(清)吴瞻泰撰,陳道貴、謝桂芳校點:《杜詩提要》,合肥:黃山書社2015年版,第7頁。尤其是《杜詩提要》強調用古文技法來分析杜詩藝術,更是對黃生《杜詩説》強調字句章法分析之研究模式的繼承與推進。此後,浦起龍《讀杜心解》亦多所徵引黃生《杜詩説》,當代學者如陳貽焮《杜甫評傳》、葉嘉瑩《杜甫秋興八首集説》亦多借鑒黃生《杜詩説》之研究方法、思維方式和治學途徑③參見范偉軍:《黃生及其〈杜詩説〉研究》,合肥:安徽大學博士學位論文,2006年,第120—158頁。。因此,從黃生《杜詩説》的價值和影響看,商盤過録黃生《杜詩説》内容成為可能。

商盤過録黃生《杜詩説》,卻未能如仇兆鼇、吴瞻泰等學者明確予以標明,而是在過録過程中刻意做了相關迷惑性的操作處理:或“删”——删内容以泯其痕跡,或“添”——添枝葉以增其繁雜,或“拆”——拆批語以亂其整體,或“移”——移位置以混其視綫,從内容到形式進行改頭换面,使人不易辨識。兹將商盤手批杜詩選録黃生《杜詩説》的具體操作手段辨析如下:

1.“删”:删内容以泯其痕跡。商盤在抄録黃生《杜詩説》批語時,在内容選擇上,主動删去黃生《杜詩説》中徵引他人詩文、考實性批語或前人批語,只保留黃生闡釋詩歌章法、句法和字法的批點内容,這種選擇性的抄録方式使得商盤手批杜詩具有極大的迷惑性,其目的在於删去相關標識性批語以消除其抄録他人批點的痕跡。一是删除徵引他人詩文的批語。如《九成宫》一詩“曾宫憑風回,岌嶪土囊口。立神扶棟樑,鑿翠開户牖”一句,商盤抄録時删去徵引宋玉《風賦》“盛怒於土囊之口”、王延壽《魯靈光殿賦》“神靈扶其棟宇”等引用性批語,而徑直抄録黃生批語:“此詩諷明皇不鑒前轍,馴至播遷,意在言外。結句無限難言者,只一語概之,蓋倣春秋書法,豈止‘詩史’之目而已。”再如《送張二十參軍赴蜀州因呈楊五侍御》之“好去張公子,通家别恨添”一句,黃生《杜詩説》徵引有陳羽詩“殷勤好去武陵客”和韓氏詩“殷勤謝紅葉,好去到人間”二句,商盤抄録時均予以删去。又如《一百五日夜對月》一詩,黃生《杜詩説》引《古樂府》“月穆穆以金波”解釋“無家對寒食,有淚如金波”一聯之“金波”,用《詩》“有女仳離,啜其泣矣”闡釋“仳離放紅蕊,想像嚬青蛾”一聯之“仳離”,商盤抄録時亦有意予以删除。這些徵引他人詩文以闡釋杜甫詩歌字句來源之批語的删除,使得商盤手批杜詩的内容更為純粹,變成了完全出自商盤自我批點而不夾雜他人詩文的批點,不仔細辨析,難以識别。二是删除考實性批語。黃生《杜詩説》在評點中多針對相關杜詩史實或杜詩語詞有過詳細考證,這些考實性的批語在商盤抄録時均有意加以過濾性删除。如《贈蜀僧閭丘師兄》一詩之“惟昔武皇后,臨軒御乾坤。多士盡儒冠,墨客藹雲屯”一句,商盤删去了黃生考證此二詩句所反映之歷史事實的一大段批語:“武氏僭位,雖毒流縉紳,然能籠絡尊寵一班才俊之士,士之輕浮者易為榮寵所動,亦遂傾心戴之。讀駱賓王檄,乃曰:‘有才如此,使之淪落不偶,宰相之過。’即此一語,文士死心矣。閭丘一贈,述二祖事尚津津齒頰,隱有不生之時之恨,榮名之於人甚矣哉!”僅僅保留了“‘豫章’句,若作‘蔽’字,便屬凡筆。二語從乃祖轉到己身,不用詞費”這些闡述杜詩章法的批語。另如《桃竹杖引贈章留後》一詩中,黃生關於“桃竹杖”一詞做過詳細考證:“東坡跋《陶竹杖引》後云:葉如棕,身如竹,密節而實中,犀理瘦骨,蓋天成拄仗也。詳坡語,即今之棕竹。一竹杖耳,説得如此珍貴,便增其詩多少斤兩!”商盤過録時亦全部將這些考實性批語予以删除,只保留了剖析該詩章法的批語:“前是對主人語,後是對杖語,故作一轉,用‘重為告曰’字,蓋詩之變調,而其源出於騷賦者也。後段亦非告杖,暗諷朋友之不可倚杖(仗)者耳。細味語氣自見。”再如《觀公孫大娘弟子舞劍器行並序》一詩中,黃生有一大段關於“劍器”的考證性評語①黃生《杜詩説》稱:“《教坊記》:曲名有醉渾脱、西河劍器。又《明皇雜録》及《歷代名畫記》皆稱公孫大娘善舞西河劍器渾脱。觀‘渾脱’之名,似以空手作舞劍勢耳。俗以《序》中‘渾脱’屬下,為六字句,又訛言張旭觀舞劍而草書進,皆坐不讀書之故。觀舞細事爾,《序》首特紀歲月,蓋與‘開元三年’句打照,並與詩中‘五十年間’句針綫。無數今昔之悲、盛衰之感,俱於紀年見之。‘瀏漓頓挫’四字,極盡舞法。或問何以知之?曰:余不學舞,而嘗學書,於臨池稍有所窺,張公因舞而悟書,予蓋因書而悟舞也。特書尊號於聲色之事,非微文刺譏,蓋欲與上文文飾相配耳。石崇《思歸引序》波瀾不異。‘天地’句形容舞旋之妙,觀者目眩如此。‘㸌如’二句,按《教坊記》有軟舞,有健舞。此健舞也。故《序》云‘壯其蔚跂’。此云云四語取喻俱非凡境,後一語尤妙;不爾,則是一雄裝健兒矣。白樂天《琵琶行》亦為伎女而作,鋪叙至六百字。由命意苦不遠,只在詞調上播弄耳!此詩與李問答,只一句略過,胸中本有無限寄託,何暇叙此閑言語哉!”,商盤抄録時亦有意予以删除。另如黃生《杜詩説》在批點《丹青引贈曹將軍霸》之“將軍魏武之子孫,於今為庶為清門”和“淩煙功臣少顔色,將軍下筆開生面”兩句時,關於“於今為庶”、“生面”等詞語來源有過相關考證:“‘於今為庶’四字出《左傳》。朱瑒《求王琳首書》‘痛可識之顔……切猶生之面’亦本《左傳》歸先軫之元而‘面如生’語。”在商盤抄録過程中都予以删去。這些考實性的批語對於理解詩意固然多有助益,但畢竟多屬箋釋考證性評語,商盤有意過濾掉這些評語,一方面或許與商盤的詩學理念有關,另一方面更和明末清初杜詩學重視字句章法剖析密切相關。三是删去徵引的前人評語。黃生《杜詩説》中不時徵引前人關於杜詩的相關評語,這些評語皆有助於理解杜詩,或提供新的闡釋視角,但商盤抄録時均有意删除。如黃生評《古柏行》一詩“君臣已與時際會,樹木猶為人愛惜。雲來氣接巫峽長,月出寒通雪山白”二句時徵引劉辰翁批語:“劉須溪謂‘君臣’二句當在後,‘雲來’二句當在前,此小兒之見。彼蓋不知詩家有倒叙法耳。”劉辰翁批語對於理解“君臣”與“雲來”二句的語序問題,提供了新的詩歌作法層面的解釋,商盤抄録時予以删除,亦是想屏除其手批杜詩係他人批點的嫌疑,以徹底斷掉讀者進行辨識的蛛絲馬跡。

當然,除了上述抄録過程中的幾種删除情況,還有一種是對黃生《杜詩説》批點内容的整體性删除,比如《羌村三首》,黃生《杜詩説》針對三首詩歌均有批點内容,但是在商盤手批《杜工部集》中,則只保留了《羌村三首》第一首“崢嶸赤雲西,日腳下平地”一首的批語:“不曰喜而曰‘怪’,情事又深一層。只作警怪恍惚之想,情景如畫。”①此條批語,黃生《杜詩説》與商盤手批本文字略異,黃生《杜詩説》中,“恍惚”作“疑惑”。而將其二“晚歲迫偷生”、其三“群雞正亂叫”的批語全部删除②黃生《杜詩説》其二“晚歲迫偷生”一首有批語:“‘新歸且慰意’是初歸之言,‘還家少歡趣’是歸定之言,情事皆曲盡。”其三“群雞正亂叫”一首有批語:“問候而以物將之曰‘問’,《左傳》多用此字。結處正是古調,不得以率易目之。”商盤抄録時均予以删除。,未做任何説明或解釋。此外,還有一些内容的删除是没有規律可言的,比如《憶幼子》一詩的批語:

黃生《杜詩説》評語:

此篇極見開闔之法。總作對起,次句只承上一“春”字,三四又倒承一二。四非譽兒,曰“與誰論”,正悲舉目無親耳。觀八句,爾時寥落之景益可見。五六見幼子所隔之地,卻突作此老辣之語,其奇全在章法。七八以憶子之故,愁懷不開,惟當軒炙背昏睡而已。“憶渠”一截,“愁”一截。只俯睛軒炙背睡,又以倒押成套裝,其奇更在句法也。一“俯”字畫出老人炙背之態。俗解以結八字為憶幼子如此,此與以“雲鬟”、“玉臂”之句為指兒女同謬,因解者想路太直故,不測作者筆路之曲耳。“鶯歌”雖點春物,亦不泛下,暗比幼子正在學語之時,故接“聰慧”二字。此與《遣興》排律作參看自知。

商盤手批《杜工部集》批語:

(眉批)此篇極見開闔之法。總作對起,次句只承上一“春”字,三四又倒承一二。四非譽兒,曰“與誰論”,正悲舉目無親耳。觀八句,爾時寥落之景益可見。五六見幼子所隔之地,卻突作此老辣語,其奇全在章法。

(尾批)一“俯”字畫出老人炙背之態。○“鶯歌”雖點春物,亦不泛下,暗比幼子正在學語之時,故接“聰慧”二字。

商盤手批《杜工部集》中對《憶幼子》一詩的批點内容,基本全部照抄黃生《杜詩説》内容,不僅一些短小的旁批完全照録,如稱該詩首聯“對起”、頷聯“倒承一二”、頸聯“兩截句”,第七句“三截句”、第八句“倒押句、套裝句”等都原文照録,而且大段的眉批和尾批也是抄録黃生《杜詩説》内容,只不過做了一些毫無規律可言的删除。黃生《杜詩説》的大段評語觀點鮮明、層次清晰,先總説“此篇極見開闔之法”,後分述章法之奇、句法之奇和字法之奇,並對“俗解”做了相關批駁。對比商盤抄録的批語可知,商盤在過録黃生觀點時,删除了其中的兩段批語:一是删除了句法之奇的一段批語:“七八以憶子之故,愁懷不開,惟當軒炙背昏睡而已。‘憶渠’一截,‘愁’一截。只俯晴軒炙背睡,又以倒押成套裝,其奇更在句法也。”二是删除了批駁“俗解”的一段批語:“俗解以結八字為憶幼子如此,此與以‘雲鬟’、‘玉臂’之句為指兒女同謬,因解者想路太直故,不測作者筆路之曲耳”,同時還删去了提示性的批語“此與《遣興》排律作參看自知”一句。從商盤所删來看,毫無規律可言,雖局部意思尚屬完整,但已完全没有黃生《杜詩説》整段批語那麽氣脈連貫、思路清晰,應該説是對黃生《杜詩説》批語的一種肢解,損害了批語的整體性。

2.“添”:添枝葉以增其繁雜。商盤在抄録黃生《杜詩説》評點内容時,除了删去引起嫌疑的相關批點外,在個别地方添加一些自己的批點内容,以淆亂其視綫,使批點内容更複雜化。具體就其添加情況而言,主要有三:一是直接添加彰顯詩歌章法脈絡的枝節性批語。如《觀公孫大娘弟子舞劍器行并序》一詩中,商盤手批抄録黃生《杜詩説》的批語時,既保留了黃生旁批中的“二句狀舞時”、“將舞”、“舞罷”等顯示公孫大娘舞劍器過程的提示性批語,又在此基礎上增添了一些彰顯詩歌章法脈絡的枝節性批語,如“帶起”、“再頓”、“收轉”、“緊承上句,再申一筆收住”等顯示詩歌章法線索的旁批,這種添加,一方面能有效幫助理解詩歌内容,另一方面也給讀者辨識其抄録黃生批點内容添加了障礙,有著明顯的添枝節以混其視綫的目的。另如《韋諷録事宅觀曹將軍畫馬圖》一詩,商盤手批抄録黃生《杜詩説》時,同樣既保留了黃生旁批中有關“詳”、“略”、“錯叙句”、“倒裝句”等提示性批語,同時又增添了諸如“‘國初’二字不是閑筆,正為太宗先帝引起”、“追叙是從題外引起”、“第五句伏先帝一筆,結處感慨一段有來歷”、“總鎖又總贊二句”、“就題生情”等簡短批語,同樣是為了起到闡述詩意,明確章法之用。其他如商盤手批《佳人》一詩增添旁批“追叙”、“頓二語轉下”、“筆筆頓”、“緊承上意,再頓二語接下”等枝節性批語,亦屬同類情況。二是直接添加彰顯詩歌章法的綜論性批語。相較於前面的那些枝節性的簡短批語而言,這一類批語往往篇幅較長,綜論性較強,與黃生《杜詩説》中的批語非常類似,具有較大的迷惑性,不仔細核校,難以識辨。如《韋諷録事宅觀曹將軍畫馬圖》一詩,商盤就增添了兩條較長的綜論性眉批,其一為:“此詩當看其結構之妙,將江都王襯曹,又將支遁襯韋,便增二人身分,本畫九馬,先從照夜白説來,詳其寵賜之出;本結九馬,卻想到‘三萬匹’去,不勝龍媒之悲,前後波瀾亦闊,中叙九馬,先將拳毛獅子拈出另叙,次及七馬,然後將九馬總贊。妙在一氣雄渾,了不著跡。”此條批語,旨在從總體上論述《諷録事宅觀曹將軍畫馬圖》一詩的“結構之妙”,與黃生《杜詩説》重視字句章法的批評模式如出一轍。另一條針對“今之新圖有二馬,復令識者久歎嗟”等詩句增添的眉批為:“畫馬如真,此曹之所以得名也。因畫想真,此公之所以興歎也。昔人謂公‘一飯不忘君’,有以夫?”雖不屬闡釋詩歌章法的批語,但從“曹之所以得名”與“公之所以興歎”兩個視角分析“畫馬如真”和“因畫想真”,對於深入理解該詩具有重要意義。三是在選擇性删除原批語的基礎上,增添相關批語以混淆真偽。同樣是《觀公孫大娘弟子舞劍器行并序》一詩,商盤除了删除黃生《杜詩説》中400多字的大段考實性批語外,還有意添加自己的少量批語,以混淆真偽。在此詩末四句“玳筵急管曲復終,樂極哀來月東出。老夫不知其所往,足繭荒山轉愁疾”處,商盤增添自己闡釋詩意的尾批稱:“末四句言當此酒闌曲罷之時,正我興往哀來之際,雖有明月,猶迷其歸路而老病彌添耳。”其實,關於該詩後段的批語,黃生《杜詩説》是這樣的:“後段深寓身世盛衰之感,特借女樂以發之,其所寄慨,初不在絳唇朱袖間也!末二句承‘樂極哀來’再申一筆,人有此境,只杜公寫得出耳!”商盤在抄録時一方面保留了黃生《杜詩説》中的前半段批語:“後段深寓身世盛衰之感,特借女樂以發之,其所寄慨,初不在絳唇朱袖間也!”另一方面又删去了後半段批語:“末二句承‘樂極哀來’再申一筆,人有此境,只杜公寫得出耳!”並將其置换成自己的批語:“末四句言當此酒闌曲罷之時,正我興往哀來之際,雖有明月,猶迷其歸路而老病彌添耳。”這種保留一部分、删去一部分、增添一部分的操作方式,無疑給讀者辨識批語來源帶來了極大的迷惑性和複雜性。

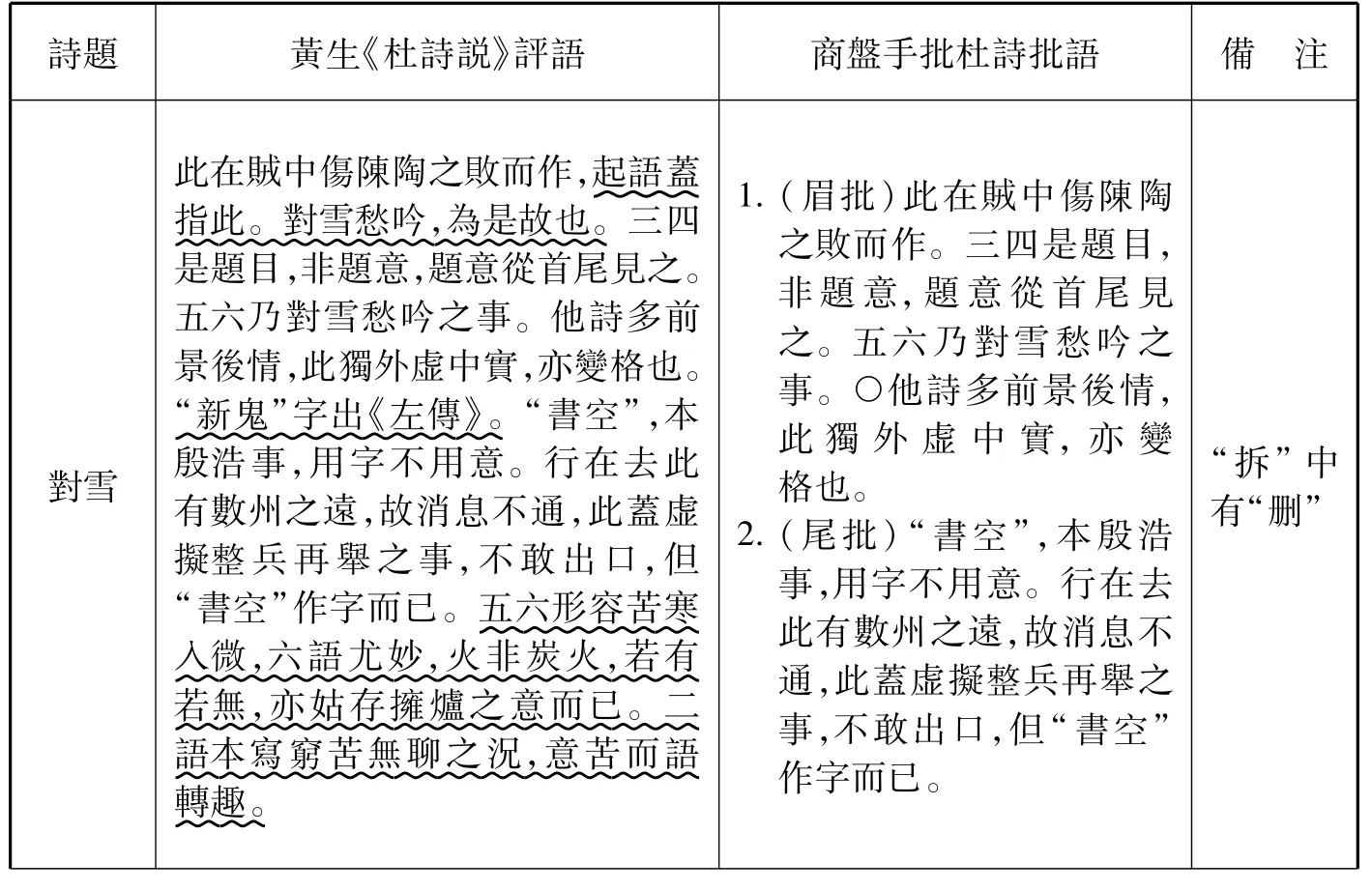

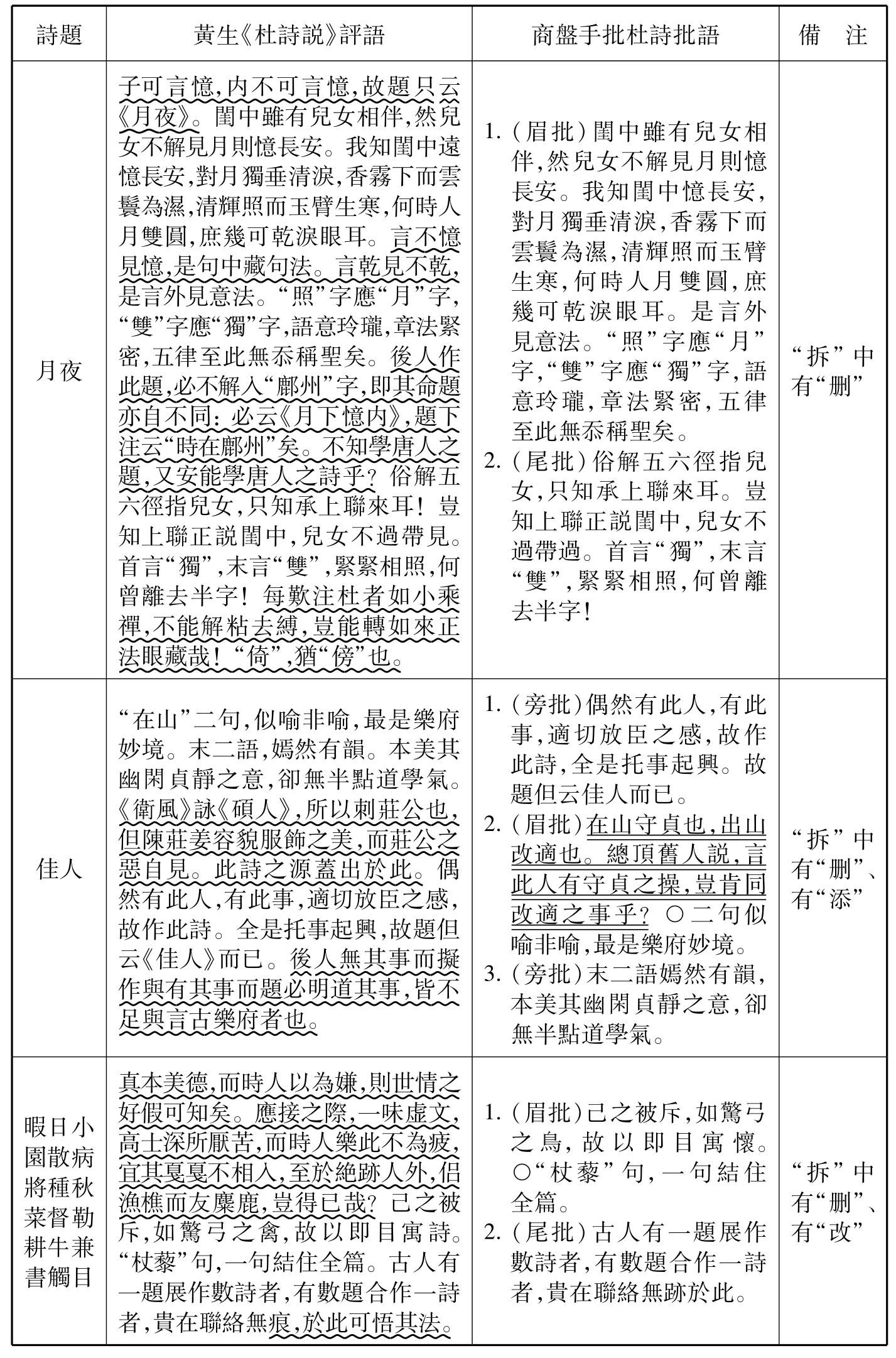

3.“拆”:拆批語以亂其整體。黃生《杜詩説》中有大量長篇評語,商盤在抄録過程中對其進行拆分,分成多條批語分置於杜甫詩歌的相關詩句之下,使原本完整的杜詩評語分置各處,這也是商盤手批杜詩在形式上進行改造的操作方式之一。當然,這種對黃生《杜詩説》原有批語的“拆”法往往還與删除、添加、改動相關批語緊密相關。兹列舉《對雪》、《月夜》、《佳人》、《暇日小園散病將種秋菜督勒耕牛兼書觸目》等詩中黃生《杜詩説》評語與商盤手批《杜工部集》批語的對比表如下,以窺豹一斑。

黃生《杜詩説》評語與商盤手批《杜工部集》批語對比表

續 表

從上表可知,商盤手批杜詩過程中,往往將黃生《杜詩説》評語以“眉批”、“旁批”或“尾批”的形式拆分到詩歌的不同位置,這樣操作固然使某些批語更切合具體詩句,但也客觀上破壞了原有批語的整體性。比如《對雪》、《月夜》、《暇日小園散病將種秋菜督勒耕牛兼書觸目》均拆分為二,《佳人》一詩更是拆分為三。其“拆分”的過程更是一種對原有批語的删、改過程。從所列四首詩歌來看,“拆分”批語的過程其實更是“删除”批語的過程,都對原有批語進行了大段的删除,《對雪》删除64字,《月夜》删除111字,《佳人》删除65字,《暇日小園散病將種秋菜督勒耕牛兼書觸目》删除72字,於此可見,删除原有批語力度之大。且“删”的過程中,還有意添加部分批語,如《佳人》一詩,商盤在原有批語“二句似喻非喻,最是樂府妙境”一語的前面添加了一段針對《佳人》“但見新人笑,那聞舊人哭。在山泉水清,出山泉水濁”數句的批語:“在山守貞也,出山改適也。總頂‘舊人’説,言此人有守貞之操,豈肯同改適之事乎?”這種添加,無疑給讀者辨識帶來了複雜性。除了“删”、“添”外,還有“改”的情況,如《暇日小園散病將種秋菜督勒耕牛兼書觸目》一詩商盤的批語:“古人有一題展作數詩者,有數題合作一詩者,貴在聯絡無跡於此。”該批語在黃生《杜詩説》中本作“古人有一題展作數詩者,有數題合作一詩者,貴在聯絡無痕,於此可悟其法”,對比二條批語,雖只改動了幾字,但意思完全有别。黃生的原批“貴在聯絡無痕,於此可悟其法”,意思明瞭自然;但商盤改動後的批語“貴在聯絡無跡於此”,則意思雖亦差不多,但卻略顯晦澀不通。這種改動,無疑不可取。

4.“移”:移位置以混其視綫。商盤手批《杜工部集》除了在批語内容上進行“删”、“添”、“拆”之外,還有意在形式上進行移换,或改“眉批”為“旁批”,或改“眉批”為“尾批”,諸如此類,企圖移位置以混其視綫,增加批語的迷惑性。當然,也存在一種可能是,這種有意識的“移”或許源於批點底本的形式特徵,即由批點底本上空白位置所決定的。考慮其並不改變批語内容,故影響不大,兹不贅述。

概言之,商盤手批《杜工部集》為了掩蓋其抄録黃生《杜詩説》的現實,既不在批點中予以特别説明,還刻意採用或“删”、或“拆”、或“改”等多種手段對其批語進行了改頭换面,甚至有意識地添加少許自己的批點摻入其中,企圖瞞天過海,但從整個批點内容來看,無法改變其抄録《杜詩説》的實際情況。

三、商盤手批《杜工部集》的文獻價值和杜詩學意義

清初著名學者商盤手批《杜工部集》,雖然從批點内容來説,多選録黃生《杜詩説》評語,己批甚少,文學批評的理論貢獻亦非常有限,但從清代杜詩學史的發展歷程來看,商盤手批《杜工部集》還是具有一定的價值和意義。

首先,商盤手批《杜工部集》保存了黃生《杜詩説》的大部分評點内容,為整理黃生《杜詩説》提供了可供參考的校勘材料。黃生研杜三十餘年,撰寫《杜詩説》十二卷,共選詩704首,有康熙十八年(1679)、康熙三十五年(1696)一木堂刻本。作為清代初期的一部杜詩選評本,傳本甚稀。徐定祥點校《杜詩説》時即以清康熙三十五年(1696)一木堂刻本為底本①按:徐定祥點校《杜詩説》時,未選用《杜詩説》更早的康熙十八年(1679)刻本為底本,不知是未及查到此種版本,還是該本傳世較稀,難以寓目。據范偉軍《黃生及其〈杜詩説〉研究》(安徽大學2006年博士論文,第84頁)稱:《杜詩説》康熙十八年(1679)刻本藏中國科學院圖書館,題“天都黃生定”,“一木堂梓”。有黃生自序,末署“康熙己未仲冬白山學人黃生書”。,“校以仇氏《杜詩詳注》”②(清)黃生撰、徐定祥點校:《杜詩説·前言》,第14頁。。實際上,商盤手批《杜工部集》選録黃生《杜詩説》亦可作為校本,為黃生《杜詩説》提供可資參照的校勘材料。或可以之校文字訛異,如《送重表侄王殊評事使南海》一詩,黃生《杜詩説》的批語“送行詩,前半篇寬叙一大段,似乎頭重,但因題中‘重表姪’三字,追叙其由,且以一婦人具如許眼力,塵埃中辨出天子、宰相,古今所罕,特借此詩傳之,意中實以此事為主,送行之意反輕,所以章法如此。”在商盤手批《杜工部集》中“寬叙”作“叙”,“章法”作“筆法”,雖不能遽斷正誤,但作為校勘内容以校記明示,還是很有必要的。有些文字差異,甚至還帶來意思的差别。如《重過何氏五首》之“問訊東橋竹”一首,關於其中“倒衣還命駕,高枕乃吾廬”一句的評語:“……二語脱盡客氣,此番賓主相見,真在形骸之外矣。”商盤手批本作:“二語脱盡俗氣,此番賓主相見,真在形骸之外矣。”“客氣”與“俗氣”,雖僅一字之差,但表達的意思卻略有不同。“脱盡客氣”指賓主關係融洽,心無芥蒂;“脱盡俗氣”既包含了融洽的賓主關係,更是對精神品質的肯定,與評語後段所謂“真在形骸之外”相呼應,從這一層面説,商盤之批似更為合理。或可以之校内容差異,如《元日寄韋氏妹》一詩,黃生《杜詩説》與商盤手批《杜工部集》的批語存在内容上的差異:

黃生《杜詩説》:“……此時在賊,何得有信可通?蓋擬寄之作耳。然何不言憶妹?以憶妹即難言國事也。何不言寄郎伯?以寄郎伯即不便及家事也。唐人欲制詩先制題。如此一題,亦非後人所辦。”

商盤手批《杜工部集》:“(旁批)此時在賊,何得有信可通?蓋擬寄之作耳。然何不言憶妹?以憶妹即難言國事也。何不言寄郎伯?以寄郎伯即不便及家事也。乃知制題之妙。”

比較此條批語,黃生《杜詩説》評語與商盤手批《杜工部集》批點内容雖均強調“制題”之重要,但二者的表述在内容上存在較大差異,這種差異或因商盤改動,或另有所本,作為校勘内容出校亦屬必要。

其次,商盤手批《杜工部集》對黃生《杜詩説》的選擇性抄録從一個側面體現了清初杜詩學的研究風尚。從杜詩學史來看,每一個時代都有每一個時代的研究特點和風尚。周采泉認為“宋代重在輯佚和編年,元明重在選雋解律,清代重在集注批點,近代則重在論述分析。然不論各自的見解高低,收獲多寡,對於杜詩的研究,他們都曾起了不同程度的推動作用”①周采泉:《杜集書録·序》,上海古籍出版社1986年版,第1頁。,也形成了不同類型的研究範式。學界一般認為,“宋代以來的杜詩研究主要有四種範式:文字名物的訓詁、本事履歷的考證、會意評點、字句章法的分析”②周興陸:《從杜詩接受史考察黃生的〈杜詩説〉》,載於《杜甫研究學刊》2001年第4期,第45—51頁。。不管是黃生《杜詩説》,還是商盤手批《杜工部集》,在研究傾向上明顯屬於強調杜詩字句章法的分析範式。對杜詩字句章法的辨析,宋代詩話如葉夢得《石林詩話》、周紫芝《竹坡老人詩話》、葛立方《韻語陽秋》等已有較多重視。此後,元代楊載《杜陵詩律》、託名虞集《杜律虞注》都比較注意從詩法理論剖析杜詩。明末清初時期,出現了王嗣奭《杜臆》、金聖歎《杜詩解》、顧宸《辟疆園杜詩注解》、盧元昌《杜詩闡》、吴瞻泰《杜詩提要》、吴見思《杜詩論文》等杜詩注本,多強調運用“知人論世,以意逆志”的解詩方法,著眼於杜詩整體詩意的闡發和具體字句章法的剖析,表現出由傳統的重“箋注”轉向著重詩意詮釋的開拓趨勢。商盤手批《杜工部集》選録黃生《杜詩説》也是這一杜詩研究傾向的典型反映。如前所述,商盤手批杜詩過程中對《杜詩説》的有意删改——删除徵引前人詩文、删除考實性的批語、删除徵引的前人批語等,而大量保留黃生《杜詩説》中著眼於字句章法分析的批語,無疑是這一杜詩研究趨勢的真實反映。此外,商盤手批杜詩只選録以字句章法分析為主的黃生《杜詩説》評語,而不録以箋注為主的杜詩評語,與明末清初金聖歎、俞瑒等杜詩評點家“不箋故實,專論法律”的批點方式異曲同工,本身也代表了清初杜詩評點的基本風尚,反映了清初杜詩學研究的實際情況。

第三,商盤手批《杜工部集》選録黃生《杜詩説》評語的隱蔽性反映了清代杜詩手批文獻辨偽的艱巨性和複雜性。手批文獻作為一種特殊的文獻材料,往往因為作者批點態度的非嚴肅性,導致了手批本存在品質參差不齊,甚至不乏偽作的客觀缺陷。清代是杜詩手批本高度繁盛的時期,杜詩手批文獻特别繁雜,批點態度的非嚴肅性為評本偽作的產生提供了温潤的土壤,也對研究者提出了去偽存真的辨識要求。商盤在手批《杜工部集》的過程中,採用删、添、改等各種操作手段,刻意隱瞞其選録黃生《杜詩説》的事實,無疑是清代杜詩手批文獻辨偽的典型案例,從一個側面反映了清代杜詩手批文獻辨偽的複雜性和必要性。從現存的清代杜詩手批文獻來看,或偽託名家批點,如北京師範大學圖書館所藏十餘種杜詩未刊評點中,就有題張問陶批點《杜詩論文》、題潘德輿批點《讀杜心解》屬於偽批。或抄襲他人評點而不注明出處,使後人誤認為是抄録者所批,如北京師大圖書館藏徐松批注《杜工部詩集》、上海圖書館藏潘貴生批點《趙子常選杜律五言注》二書的批點内容均係抄録清初杜詩專家俞瑒的評點。諸如此類,例不一一。商盤手批《杜工部集》選録黃生《杜詩説》操作方式的隱蔽性和迷惑性,已經彰顯了杜詩手批文獻辨偽的艱巨性和複雜性,它警醒我們在徵引杜詩手批本之前,務必對其進行客觀剖析,去偽存真,以還原其真實面貌。