不同屈光度对近视黄斑区视网膜血管密度及厚度的影响研究

2020-12-30刘克政许晓璇吴晓蓉周琼

刘克政,许晓璇,吴晓蓉,周琼

(南昌大学第一附属医院,南昌 330006)

近视是世界上最常见的一种眼部疾病。 东亚和东南亚发达国家,特别是新加坡、日本、韩国、台湾、香港和中国大陆地区,青少年儿童近视患病率达到80%到90%,悉尼、欧洲、美国、以色列近视患病率也在上升[1,2]。有研究分析至2050 年,全世界将会有47.58 亿人近视(占世界人口的49.8%)[3]。近视会导致视网膜出现退行性改变,如视网膜变薄、神经纤维层厚度减少及视盘周围萎缩等[4]。 近视眼视网膜退行性改变与视网膜血流减少和血管变化有关[5]。 近年来新兴的OCTA 利用不同组织信号之间的差异性实现血流成像即分频谱振幅去相干血管成像(split—spectrum amplitude decorrelation angiography,SSADA)方法,在无需造影剂的情况下可以显示黄斑及视盘区不同层面的视网膜脉络膜血管的形态。 本研究应用OCTA 观察不同程度近视患者黄斑区视网膜血管密度的分布特征, 并分析屈光度、眼轴长度、黄斑区视网膜血管密度以及视网膜厚度之间的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2016 年 7 月至 2017 年 6 月在南昌大学第一附属医院眼科门诊就诊的近视患者33 例(64 眼)纳入研究,并按照不同等效球镜度(Spherical equivalent,SE)分为四组(等效球镜度=球镜度+柱镜度1/2),其中轻度近视组(-0.50 D--2.75 D)(12 眼)、中度近视(-3.0 D--5.75 D)组(17眼)、高度近视(<-6.0 D--8.75 D)组(19 眼)和超高度近视[6](<-9.0D)组 16 眼。

1.1.1 纳入及排除标准 纳入标准: ⑴年龄18-31岁; ⑵最佳矫正视力 (best corrected visual acuity,BCVA)≥1.0;⑶固视功能良好,无明显斜视;⑷双眼屈光参差不超过2.5 D; ⑸眼压为10-21 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);⑹屈光间质清;⑺眼底检查和光学相干断层扫描(optical coherence tomography,OCT)检查正常。 排除标准:⑴眼部有活动性炎症;⑵患有可能会对眼部血液循环造成影响的眼部疾病,如青光眼、高血压、糖尿病等;⑶患有全身结缔组织病,如风湿类疾病等;⑷近2 周内使用具有影响血管功能的药物治疗;⑸眼底检查出现病理性的改变(包括黄斑裂孔、黄斑区新生血管、视网膜裂孔和视网膜出血等);⑹眼部外伤史及手术史。被检者双眼如都符合入选标准均纳入研究。

1.2 方法

1.2.1 一般检查 包括视力、验光、眼压、眼轴长度、OCT、裂隙灯及眼底检查。

1.2.2 OCTA 检查 受检者取坐位, 将眼球调整至合适位置。本研究入选者使用OCTA(Optovue, Inc,Fremont, CA,USA.) 采集黄斑区微血管密度及视网膜厚度等, 该设备 A-scan 频率为70 kHz(70000次/s),波长 840nm,频宽 45nm。 视网膜微血管选择angio—retina 模式,扫描范围为 3 mm×3 mm,以黄斑中心凹(fovea)为中心进行栅栏状扫描,水平相和垂直相分别扫描1 次去除眼球运动伪迹, 图像分辨率为304 像素×304 像素, 各相扫描时间为2.9s。en—face 模式可自动将黄斑血管密度图数据呈现为4 个层面,包括浅层视网膜(视网膜内界膜下3 μm 至内丛状层下 15 μm)、深层视网膜(内丛状层下 15μm-70μm)、 外层视网膜 (外丛状层至RPE)及脉络膜毛细血管层(玻璃膜以下)。 设备自带分析软件将图像划分为以黄斑中心凹为中心直径 1.0 mm 和中心凹旁直径3.0mm 的内外2 个环,将内环和外环之间区域分为上侧、下侧、鼻侧、颞侧四个象限,并量化分析各个区域的血管密度:⑴黄斑中心凹:直径 1.0 mm 圆环内血管密度;⑵黄斑中心凹旁上侧、下侧、鼻侧、颞侧:内环与外环之间的四个象限血管密度;⑶中心凹旁:四个象限血管密度平均值(见图1)。本研究选取不同屈光度患者黄斑中心凹及中心凹旁浅层(superficial)血管密度及视网膜厚度进行数据统计分析, 血管密度以百分比(%)表示。 所有研究对象的 OCTA 检查及分析分别由同一眼科医生完成。

1.2.3 统计学处理方法 采用SPSS17.0 统计学软件对数据进行分析。计量资料采用均数±标准差(D)的方法表示,计量资料比较采用单因素方差分析,计数资料比较采用χ2检验,屈光度、眼轴长度、黄斑区视网膜血管密度和视网膜厚度之间的相关性采用pearson 相关性分析。 P<0.05 为差异有统计学意义。

图1 黄斑区视网膜浅层微血管分区示意图:1:中心凹 2-5:中心凹旁

2 结果

2.1 一般资料 本研究中共收集近视眼33 例64眼,其中男性 12 例 23 眼,女性 21 例 41 眼,年龄(24.06±2.37)岁。 四组等效球镜度及眼轴长度组间差异有统计学意义; 四组年龄组间差异无统计学意义;四组间性别构成比差异无统计学意义;四组患者中心凹及中心凹旁视网膜浅层血管密度和厚度差异有统计学意义。 (见表1)

2.1 四组患者黄斑区血管密度多重比较 经多重比较, 黄斑中心凹及中心凹旁超高度近视组与低度、 中度和高度组浅层血管密度比较差异有统计学意义; 中心凹处高度组与轻中度组相比差异有统计学意义。 (见表2)

2.3 黄斑不同区域血管密度与等效球镜、眼轴长度的相关性分析 黄斑中心凹浅层血管密度与等效球镜、眼轴长度无相关性;黄斑中心凹旁浅层血管密度与等效球镜呈正相关,与眼轴长度呈负相关。(见表 3)

2.4 四组患者黄斑区视网膜厚度多重比较 经多重比较, 黄斑中心凹及中心凹旁超高度近视组与低度、 中度和高度组视网膜厚度比较差异统计学意义; 在中心凹旁中度比轻度近视组视网膜厚度相比差异统计学意义; 中心凹处高度组与轻中度组相比差异有统计学意义。 (见表4)

表1 四组患者基本资料

表2 四组患者黄斑区血管密度多重比较

表3 黄斑不同区域血管密度与等效球镜、眼轴长度的相关性

2.5 黄斑不同区域视网膜厚度与等效球镜、眼轴长度的相关性分析 黄斑中心凹视网膜厚度与等效球镜、眼轴长度无相关性;黄斑中心凹旁视网膜厚度与等效球镜呈正相关, 与眼轴长度呈负相关。(见表 5)

表4 四组患者黄斑区视网膜厚度多重比较

表5 黄斑不同区域视网膜厚度与等效球镜、眼轴长度的相关性

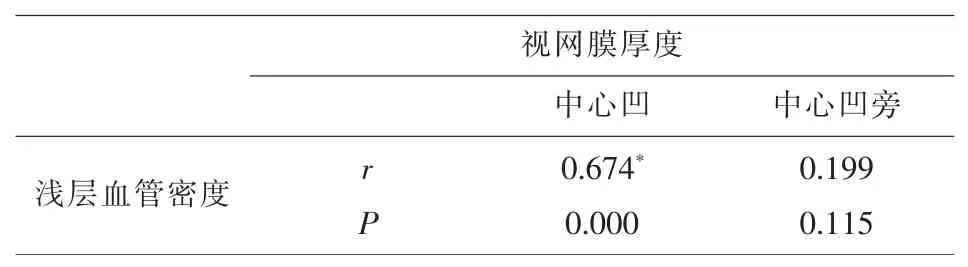

2.6 黄斑不同区域视网膜血管密度与视网膜厚度的相关性分析 黄斑中心凹浅层血管密度与视网膜厚度呈正相关, 即血管分布越多视网膜厚度更厚; 黄斑中心凹旁浅层血管密度与视网膜厚度不相关。 (见表 6)

表6 黄斑不同区域视网膜血管密度与视网膜厚度的相关性

3 讨论

OCTA 是一种新型血管成像技术。与传统眼底荧光素血管造影相比,OCTA 具有无创、 方便和快速等优势,不仅可分层观察视网膜脉络膜血管网,而且能量化分析眼底微血管的形态, 为评估不同程度近视视网膜的组织结构变化提供参考价值。且无需造影剂,可避免造影剂带来的不良反应。

3.1 不同程度近视黄斑区视网膜血管密度分布特点 研究中我们发现,超高度近视组比轻度、中度和高度近视组黄斑区视网膜血管密度均更低。 与Mo 等[7]的研究结果基本相同。 我们认为可能是眼轴延长引起视网膜变薄,氧气需求降低,结果血液循环减少从而血管密度降低。 但本研究显示随着近视度数增加, 仅超高度近视眼黄斑区血管密度显著减少, 原因可能与本研究样本量小或研究对象的个体差异有关。 本研究我们还发现,中心凹视网膜血管密度与等效球镜及眼轴长度无相关性,而中心凹旁血管密度与等效球镜呈正相关, 与眼轴长度呈负相关。 结果与Fan 等[8]研究结果一致。我们认为近视度数增加,眼球逐渐伸展,引起视网膜的机械扩张和变薄, 视网膜血管被拉直及血管直径变窄导致血管密度减少。 因黄斑中心凹与玻璃体连接紧密,使得中心凹血管密度的影响较小。而Wang 等[9]研究发现,不同程度近视组中心凹旁血管密度差异无显著意义。 可能与该研究对象的年龄较轻及近视眼底变化主要位于周边部视网膜有关。 因此,不同近视屈光度对黄斑区血管密度影响机制仍需进一步研究。

3.2 不同程度近视黄斑区视网膜厚度分布特点本研究中, 超高度近视组黄斑区视网膜厚度比轻度、中度及高度近视组明显变薄,在中心凹旁中度比轻度近视组视网膜厚度更薄; 中心凹区视网膜厚度与等效球镜、眼轴长度无相关性,而中心凹旁视网膜厚度与等效球镜呈正相关, 与眼轴长度呈负相关。研究结果与Zhao 等[10]的研究一致。我们认为可能是因为随着近视度数增加,眼轴逐渐延长,后巩膜持续扩张,生物力学作用降低,最终导致视网膜被拉伸。 但是,内界膜和后极部玻璃体与视网膜因紧密连接产生反向牵引会相应抵消后巩膜拉伸视网膜变薄的牵拉力[11], 两个方向相反的作用力互相制约, 最终中心凹区域视网膜厚度并没有发生明显的变薄, 而中心凹旁区巩膜受到更大的拉伸力, 因此中心凹旁视网膜比中心凹更容易明显的变薄。 而Hwang 等[12]的研究显示近视眼黄斑区视网膜厚度均比正常眼更薄。 其认为是由于近视眼眼轴延长,引起玻璃体腔变长机械拉伸巩膜,最终视网膜伸展导致视网膜变薄。 Luo 等[13]的研究发现黄斑部视网膜厚度随近视度数的增加而变厚。该研究认为,随着近视度数的增加,眼轴延长,内界膜及后部玻璃体牵拉视网膜, 可能导致黄斑中心凹视网膜色素上皮层渗透性增加, 视网膜内层组织水肿引起视网膜变厚。

3.2 黄斑区血管密度与视网膜厚度的关系 本研究结果显示, 中心凹血管密度与视网膜厚度呈正相关,而中心凹旁血管密度与视网膜厚度不相关。本研究结果与冯立淼等[14]的研究基本相同。视网膜厚度与血管密度变化关系机制尚不清楚, 我们认为可能是由于视网膜厚度的增加导致视网膜氧气和营养需求的增加,从而增加视网膜血流灌注,最终血管容量的增多引起视网膜厚度的变化。 而本研究中仅发现中心凹血管密度的变化与视网膜厚度的改变有关, 具体原因尚需要更大的样本进行深入的研究。 而Yu 等[15]的研究发现黄斑部的血管密度与视网膜全层厚度变化无相关性。 该学者认为可能是由于视网膜内层由视网膜动脉系统供应而视网膜外层受脉络膜血管系统供应, 视网膜厚度的变化理论上受到双重血管系统的影响。 且该研究选取的观察者屈光度数低(-0.7±1 D),故可能也与眼轴以及眼底的改变不明显有关。

综上所述,本研究应用OCTA 技术可安全方便快速检测黄斑区视网膜血管密度及厚度,研究结果显示随着近视屈光度的增加、眼轴的延长,中心凹旁视网膜血管密度和视网膜厚度均会降低,而屈光度的变化对中心凹区域视网膜血管密度和厚度却无明显影响; 不同屈光度患者中心凹视网膜血管密度与视网膜厚度呈正相关,中心凹旁血管密度的变化与视网膜厚度无直接关系。 由于本研究仅为横断面分析研究,且样本量较小。因此,应用OCTA对近视的进一步研究需要更大样本、多中心、随机病例对照研究,为临床提供更多的参考价值。