四川盆地中二叠统栖霞组层序地层特征及沉积演化模式

2020-12-30白晓亮

白晓亮,郗 诚,和 源,王 晶,明 盈

( 中国石油西南油气田分公司 勘探开发研究院,四川 成都 610051 )

0 引言

四川盆地二叠系栖霞组具有丰富的天然气资源,中二叠统栖霞组一直是四川盆地天然气勘探开发的重要层系。近期川西北、川中地区多口探井钻探成功,进一步证实栖霞组孔隙型白云岩储层勘探前景广阔。栖霞组孔隙型白云岩储层位于栖霞组中上部,其成因与分布受控于台缘滩、台内滩相的展布,因此,明确栖霞组层序地层特征及沉积演化模式对滩相展布的预测至关重要。

有关四川盆地栖霞组层序划分、沉积相划分的观点不同。在层序划分方面,胡明毅等将栖霞组划分为2个Ⅱ型三级层序,编制各个层序体系域的岩相古地理图,认为栖霞组主要发育浅水型碳酸盐岩台地沉积[1];赵宗举等将四川盆地及邻区栖霞组划分为1个三级层序,编制三级层序地层格架下的岩相古地理图,认为中二叠世主要发育碳酸盐岩缓坡[2];周进高等将中二叠统栖霞组划分为1个三级层序旋回,认为栖霞组海侵体系域为开阔台地环境,高位体系域演化为镶边台地[3]。在沉积相划分方面,黄先平等认为下二叠统滩相分布于川西—川南的沿盆地边缘的弧形地带[4];魏国齐等[5]、苏旺等[6]认为川西地区栖霞组为碳酸盐岩镶边台地沉积体系,主要沉积相为斜坡相、台地边缘滩相和开阔台地相;马志鑫等认为栖霞组为开阔—半局限台地相的台内滩、障壁滩相沉积特征[7];黄涵宇等认为栖霞组沉积早期为碳酸盐岩台地沉积环境,栖霞组沉积晚期以局限台地和台缘滩沉积环境为主[8];黎荣等认为中二叠统栖霞组早期以碳酸盐岩台地模式为主,栖霞组中晚期和茅口组沉积期演变为镶边台地和孤立台凹模式[9];厚刚福等认为栖霞组和茅口组发育镶边碳酸盐岩台地沉积,包含一级台缘带、二级台缘带、开阔台地和台盆等4种亚相[10]。栖霞组是扬子板块上古生界海相地层中一个分布广泛且能进行良好对比的典型岩石地层单元。受勘探程度、钻井资料的限制,对栖霞组沉积演化规律的认识存在争议,须进一步深化对栖霞组沉积规律的认识。在对二叠系沉积前古地貌研究的基础上,笔者建立标准岩性、古生物剖面,识别层序地层界面;在等时地层格架建立的基础上,明确栖霞组沉积演化规律,为四川盆地中二叠统栖霞组勘探提供依据。

1 地质背景

加里东晚期构造运动造成上扬子地台区形成大规模的古隆起,乐山—龙女寺古隆起逐渐定型[11-12]。海西期中上扬子地台泥盆—石炭纪整体为古隆起周缘拉张构造环境,发育克拉通内部裂陷及盆地边缘裂陷盆地,扬子地台西缘龙门山地区发育泥盆—石炭系地层,泥盆纪早—中期沉积特征为沿北东—南西向裂陷盆地发育一套碎屑岩—碳酸盐岩沉积物,晚泥盆世上扬子地台西北缘沉积格局发生改变,广元以北区域抬升为陆,缺失上泥盆统沉积,石炭纪基本上继承泥盆纪以来的剥蚀台地和沉积台盆的基本格局[13-14],发育浅水碳酸盐岩台地,靠近剥蚀古陆一侧受云南运动的影响,石炭系地层抬升而暴露于地表,经历长期岩溶风化剥蚀,仅残留中下石炭统地层,形成沟壑纵生岩溶古地貌(见图1(a))。二叠纪早期发生全球范围海侵,中上扬子地台海水分别从西部、南部和东部进入,逐渐淹没石炭系末云南运动造成的高低起伏不平的古地貌,二叠系地层超覆于石炭系、泥盆系、志留系、奥陶系、寒武系及震旦系地层之上(见图1(b))。

图1 四川盆地中二叠系栖霞组沉积地质背景Fig.1 Geologic sedimentary background of the Middle Permian Qixia Formation in Sichuan Basin

2 层序地层特征

以野外剖面、地震解释和对比为基础,确定各级层序的宏观特征,划分各级层序地层单元,建立盆地等时地层序列和地层格架。

2.1 层序划分

人们将中二叠统层序划分为5个层序界面,顶、底为Ⅰ型层序界面。对取心井段电性特征进行标定,综合运用地震、测井识别标准,划分为两个三级层序,层序Sq1由栖霞组和梁山组组成;Sq2由栖霞组上部海侵段组成。研究区梁山组沉积厚度较薄。

2.1.1 二级层序

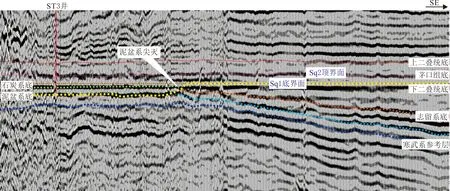

石炭系沉积后发生云南运动,四川盆地受区域挤压抬升,造成中二叠统下伏地层遭受不同程度的侵蚀,形成区域性角度不整合,Sq1底界表现为角度不整合,在地震剖面上表现为削截特征,界面表现为连续性好、振幅强的同向轴(见图2),Sq1底界面在野外剖面上为沉积间断面,区域上为梁山组粉砂质泥页岩、铝土岩与石炭系风化壳接触(见图3(a))。

图2 二叠系地层与下伏地层接触关系Fig.2 The strata contact relations of under the Permian strata

2.1.2 三级层序

Sq1顶界面为岩性转换面,界面上、下岩石类型和沉积相特征相似,界面下为高能量沉积的具有颗粒残影构造的中—粗晶白云岩或为亮晶颗粒灰岩(见图3(a));界面上,岩性较为相似,但是往上沉积能量逐渐变弱,发育薄—中层生屑泥晶灰岩(见图3(b)),反映沉积能量逐渐变弱的过程。

图3 三级层序界面岩性特征Fig.3 Lithologic characteristics of sequence interface

Sq2顶界面为岩性突变面,界面上、下岩石类型和沉积相特征明显不同。在野外露头上,如西北乡、碾子坝剖面等,界面之下的栖二段为高位体系域的浅灰色白云岩、豹斑云岩、亮晶生屑灰岩,反映高位体系域的高能沉积环境;界面之上的茅一段为深灰色泥质灰岩,为海侵体系域的低能沉积环境(见图3(b-c))。

2.2 层序旋回

石炭纪—二叠纪冈瓦纳大陆成冰事件控制全球(尤其是华南地区)的海平面变化[15-17],晚石炭世为全球海平面下降时期,整个二叠纪为全球海平面上升时期[18],早中二叠世扬子地台为海侵背景下的碳酸盐岩沉积[19-20],梁山组沉积铝土质泥岩、灰绿色粉砂岩、薄煤层等是对石炭系末古地貌的填平补齐过程,栖霞组继承梁山组沉积期的海侵背景,栖霞组下部发育大套深灰色—灰黑色生屑泥晶灰岩;中上部沉积浅褐灰色—褐灰色亮晶生屑灰岩、泥晶生屑灰岩,反映短暂海退过程,栖霞组顶部发育深褐灰色生屑泥晶灰岩,反映水体逐渐加深过程(见图4)。

根据ST3井岩心、岩屑薄片观察分析,建立标准岩性剖面,划分层序旋回(见图4(a))。栖霞组底部发育含生屑泥晶灰岩,可见硅质结核发育,代表栖霞组早期迅速海侵、水体加深过程(见图4(b)),7 526.0~7 489.5 m深度下部发育含钙球粒、薄壳腹足生屑泥晶灰岩,上部发育生屑泥晶灰岩,生屑主要为绿藻、红藻、有孔虫及介形虫碎屑(见图4(b))。栖霞组中部主要为浅褐灰色—褐灰色白云岩,7 489.5~7 475.0 m深度为颗粒残影构造中—粗晶白云岩;7 475.0~7 466.5 m深度发育豹斑云岩,以中—粗晶白云岩为主,可见薄层或斑状泥晶灰岩;7 466.5~7 460.0 m深度发育含生屑泥晶灰岩;7 460.0~7 455.0 m深度发育豹斑灰岩,为颗粒残影构造中—粗晶白云岩,呈斑状分布于泥晶灰岩,反映短暂海退、水体变浅、沉积能量增强的环境;7 455.0~7 441.0 m深度底部主要发育薄层状灰质细晶白云岩,沿缝合线一侧呈斑状或条带状分布,上部为灰褐色亮晶生屑灰岩,反映海退旋回水体能量较强;7 441.0~7 420.0 m深度为灰褐色—深灰褐色生屑泥晶灰岩夹薄层泥晶生屑灰岩(见图4(b)),反映水体相对稳定、能量较弱的沉积过程。

图4 栖霞组层序旋回特征Fig.4 The characteristics of sequence cycle in the Qixia Formation

沉积岩性变化整体上反映四川盆地栖霞组为迅速海侵背景条件下短暂海退的沉积过程;普遍可见亮晶颗粒灰岩与泥晶灰岩“混积”现象,说明栖霞组为海侵过程中水体动荡、快速沉积特征;中—厚层亮晶颗粒灰岩反映短暂海退、受古地貌高部位控制的滩相沉积普遍发育(见图4)。

2.3 层序地层

四川盆地栖霞组单井层序地层旋回分析表明,中二叠统栖霞组沉积期主要为海侵背景条件,发育二次次级海侵、海退旋回[18-20],采用单井相对栖霞组沉积相识别和划分,在栖霞组沉积前古地貌分析基础上,结合层序旋回的变化,在横向上进行层序划分及对比(见图5)。首先,建立标准岩性生物地层剖面,在栖霞组早期以海侵旋回发育为主,主要发育深灰色—灰黑色含生屑泥晶灰岩;栖霞组中上部以次级海退旋回为主,岩性主要为灰色—浅灰色颗粒灰岩。其次,进行层序地层横向对比,栖霞组沉积早期为海侵发育阶段,川东地区发育厚层灰黑色—深灰色含生屑泥晶灰岩(见图5(a)),向川西、川中地区逐渐减薄,反映栖霞组沉积早期迅速海侵、沉积能量相对较弱的特征(见图5(b))。栖霞组沉积中晚期为次级旋回海退期,栖霞组普遍发育灰色、灰褐色泥晶颗粒灰岩,向川西、川中地区逐渐发育浅灰色亮晶颗粒灰岩,能量逐渐增强,川中、蜀南地区发育台内滩亚相;川西发育台地边缘相;川东地区虽然发育薄层灰褐色泥晶砂屑灰岩,但整体能量较弱,发育开阔台地—台内洼地亚相沉积特征。在川西裂陷盆地的平武银厂沟剖面,栖霞组厚度明显减薄,发育灰黑色泥晶灰岩与泥页岩互层,反映水体变化较为频繁,为斜坡相沉积特征;北川小寨子、泗耳梯子岩剖面栖霞组发育厚度为30~40 m的深灰—灰黑色泥页岩、千枚岩,仅底部发育薄—中层泥晶灰岩,为盆地相沉积特征(见图5(a-b))。栖霞组发育开阔台地—台地边缘—斜坡—盆地碳酸盐岩沉积相模式。

2.4 体系域平面展布

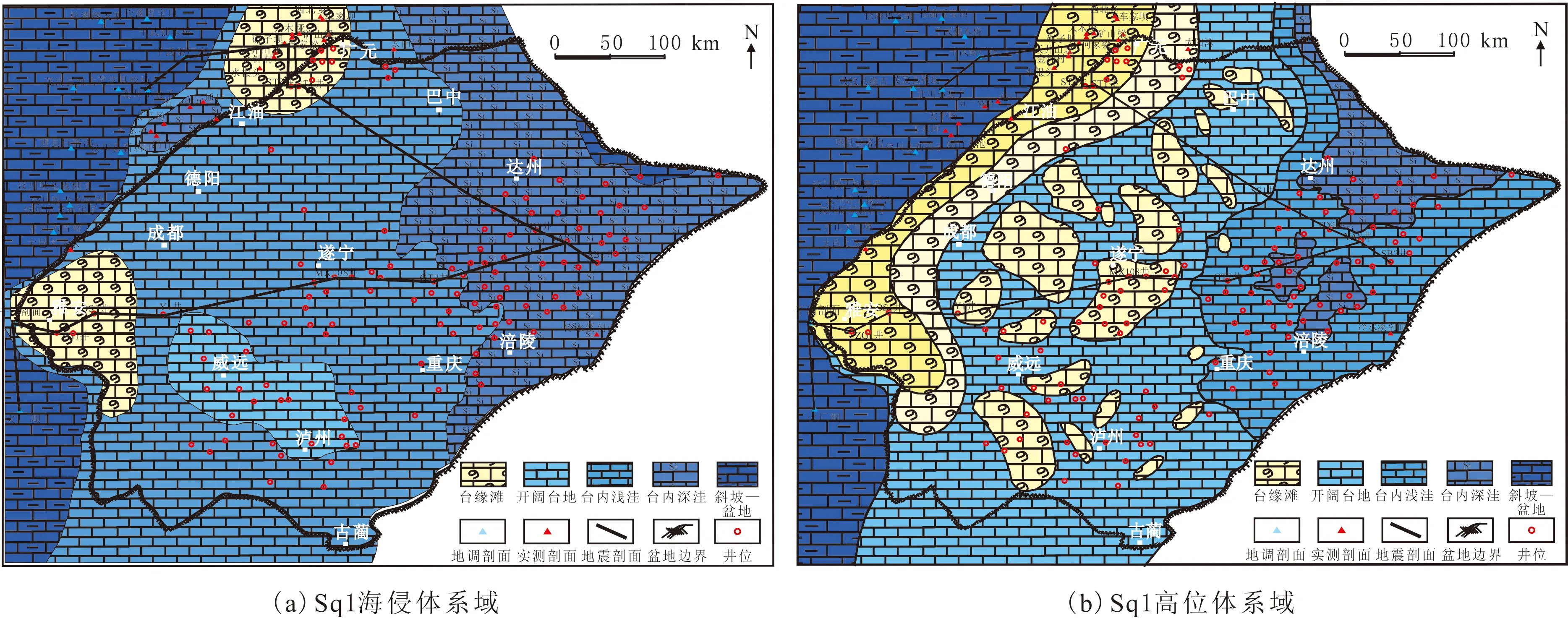

研究区主要表征Sq1海侵体系域及高位体系域沉积特征,发育地层厚度较大;Sq2在川西北地区发育完整沉积旋回,在川东低洼部位Sq2高位体系域发育不明显。因此,主要研究Sq1的沉积特征以反映栖霞组沉积演化规律。

2.4.1 海侵体系域特征

Sq1海侵体系域发育深灰色—灰黑色含生屑泥晶灰岩、含泥质灰岩,局部夹硅质结核。全盆地层序地层剖面分析(见图5)表明,Sq1海侵体系域地层总体表现为川西地区沉积厚度薄,岩性主要为深灰色含生屑泥晶灰岩,可见颗石藻、钙球粒等代表深水环境的生物;川东地区沉积厚度较大,表现为地层由东北向西南超覆的特点,岩性主要为灰黑色、深灰色含硅质结核泥晶灰岩,揭示海侵期西南高、北东低的古地理面貌特征。广元—剑阁一带栖霞组沉积厚度较小,峨眉—威远—泸州一带次之,南充—开江地区栖霞组沉积厚度较大,反映早二叠世海水从古隆起四周逐渐海侵,梁山组发育海陆过渡相沉积,发育一套泥质页岩、炭质泥岩、铝土质泥岩和粉砂岩。随海侵的持续,栖霞组早期迅速海侵,栖霞组普遍发育一套灰黑色—深灰色泥晶灰岩、含燧石结核泥晶灰岩、含生屑泥晶灰岩。由于受“上升流”和“冰期”的影响[21-22],栖霞组海侵速度较快,但碳酸盐岩沉积速率较低,造成可容纳空间的增加速率大于碳酸盐岩的生长速率,局部层段可见浮游有孔虫、颗石藻及钙球粒等水体较深的生物组合,富含有机质泥晶灰岩、燧石结核泥晶灰岩等,反映迅速海侵造成水体突然加深的过程。因此,研究区Sq1海侵体系域表现为迅速海侵、水体加深沉积特征,是继承梁山组填平补齐的过程(见图6(a))。

图6 四川盆地中二叠统栖霞组层序体系域平面Fig.6 Sequence system plan of the Qixia Formation in Middle Permian in the Sichuan Basin

2.4.2 高位体系域特征

Sq1高位期碳酸盐岩沉积受古地貌背景控制较为明显,海侵期迅速海侵,发育一套颜色较深的含生屑泥晶灰岩,高位期古地貌继承海侵期的特点,随海平面上升趋于稳定,有利于碳酸盐岩生长,在古地貌高部位发育浅水高能量颗粒滩相沉积,在川西台缘滩发育厚层中—粗晶白云岩,可见明显的生屑颗粒残影构造,生屑主要为绿藻、珊瑚及棘皮等。全盆地层序地层格架剖面对比(见图5)表明,高位体系域具有西高、东低的古地貌特征。海平面下降后,地势较高的川西地区适合碳酸盐岩生长,沉积厚度较大;川东北地区水体相对较深,沉积一些细粒物质,沉积厚度相对较薄。

川西地区沿古隆起高部位向裂陷盆地一侧,高位体系域发育台地边缘相沉积特征。一方面,受裂陷盆地边缘同沉积断层的控制,在靠近古隆起一侧地势具有明显的坡带断控起伏变化,随海平面的上升,高部位碳酸盐岩的生长速率可以弥补海平面上升(可容纳空间增加)的速率,高位期碳酸盐岩生长速率增加,海平面上升趋于稳定,发育一套浅水的颗粒滩相沉积;另一方面,受同生断层影响,向西古地貌为一个陡坡带,更加有利于台地边缘相带的发育(见图6(b))。

3 沉积演化模式

3.1 古地貌特征

二叠纪,扬子地块总体位于赤道附近低纬度地区[23],处于冈瓦纳大陆与劳亚大陆之间的过渡转换部位[24]。加里东末期构造运动导致四川盆地大范围隆升,在大部分地区形成长时间的沉积间断,泥盆系—石炭系地层仅在川西裂陷盆地、川东陆内裂陷盆地发育。二叠纪沉积前,受拉张构造沉积格局的影响,四川盆地周边发育裂陷盆地,其中扬子地台西侧发育川西裂陷盆地,北部发育南秦岭边缘裂陷盆地,乐山—龙女寺古隆起西南侧发育黔桂边缘裂陷盆地,扬子地台内部发育克拉通内部凹陷盆地(见图7)。四川盆地周缘发育裂陷盆地,梁山组的碎屑岩物源来源于乐山—龙女寺古隆起高部位的地层剥蚀,川东洼陷沉积薄—中层粉砂岩、泥岩;川西北石炭系碳酸盐岩暴露,岩溶风化壳剥蚀,发育残积铝土岩、铝土质泥岩;受持续平行不整合沉积的影响,川西裂陷盆地梁山组发育泥质灰岩或灰质泥岩。四川盆地梁山组发育海陆过渡相沉积,底部粉砂岩夹煤层,逐渐过渡为泥质灰岩夹层,反映海平面迅速上升、逐渐向古隆起的超覆过程,是对古地貌低部位的填平补齐过程,古隆起核部依然为高部位。此外,川西北石炭系岩溶风化壳残积岩直接与上覆栖霞组接触,且梁山组沉积以铝土岩、铝土质泥岩为主,反映古地貌较高。因此,栖霞组沉积前,加里东古隆起和川西北石炭系古地貌仍然为高部位。二叠系沉积前古地貌特征控制栖霞组整体沉积构造格局。

3.2 碳酸盐岩台地—斜坡—盆地沉积模式

二叠纪是华南地区大地构造演化的重要转折期,受古特堤斯和西太平洋构造域的复合影响[25],克拉通边缘处于伸展拉张环境,盆地性质以克拉通边缘裂陷盆地为主。同时,石炭纪—二叠纪冈瓦纳大陆成冰—间冰期事件控制全球(尤其是华南地区)的海平面变化[26],扬子区中二叠世栖霞组沉积期构造活动相对平静,海平面持续上升可能与间冰期冈瓦纳大陆冰川消融有关[27]。

整个二叠纪是全球海平面上升时期[28],海水从四周向古隆起逐渐海侵,地层逐渐超覆于古隆起之上(见图7(a)),随海平面上升,逐渐淹没古陆,开始碳酸盐岩沉积,栖霞组沉积早期的海侵次级旋回,从川东往川中,栖霞组中下部普遍发育灰黑色—深灰色泥晶灰岩、含燧石结核泥晶灰岩、含生屑泥晶灰岩,富含有机质泥晶灰岩、燧石结核泥晶灰岩,川东洼地迅速海侵造成水体加深、沉积能量较弱(见图7(b))。相对于古隆起地貌较高部位,海侵体系域栖霞组下部发育灰褐色—浅灰色泥晶生屑灰岩、生屑泥晶灰岩夹薄层亮晶生屑灰岩,川西南地区HS1、ZG1井下部发育浅灰色—灰色泥晶生屑灰岩,川西北地区何家梁、碾子坝剖面下部发育灰色粉—细晶白云岩,往上为浅灰色生屑残影构造发育的细—中晶白云岩,说明栖霞组沉积早期在古隆起高部位沉积水体较浅,沉积物能量较强。随海平面上升,川西地区古隆起高部位受裂陷盆地边缘同沉积断层的控制,靠近古隆起一侧地势具有明显的坡带断控起伏变化,高位体系域广泛发育厚层台地边缘颗粒滩相,随海平面上升,高部位碳酸盐岩的生长速率可以弥补海平面上升(可容纳空间增加)的速率,碳酸盐岩生长以加积为主,发育一套厚层稳定分布的台缘颗粒滩相沉积(见图7(c));受同生断层影响,向西古地貌为陡坡带,更加有利于台地边缘相带的发育,向西逐渐过渡为斜坡—盆地相沉积。川中—川东一带栖霞组高位体系域沉积时,早期栖霞组持续海侵,碳酸盐岩沉积速率较低,造成可容纳空间的增加速率大于碳酸盐岩的生长速率,仅发育薄层浅灰色生屑灰岩,主要沉积灰褐色—深灰色泥晶生屑灰岩、生屑泥晶灰岩,偶见燧石结核灰岩及薄层泥质灰岩,反映栖霞组在持续海侵背景条件下碳酸盐岩发育特征(见图7)。因此,栖霞组发育海侵背景控制的碳酸盐岩台地—斜坡—盆地沉积模式。

4 结论

(1)将四川盆地中二叠统栖霞组划分为Sq1和Sq2两个三级层序旋回,Sq1海侵体系域迅速海侵,造成可容纳空间的增加速率大于碳酸盐岩的生长速率,反映迅速海侵造成水体突然加深的过程;Sq1高位体系域广泛发育厚层台地边缘颗粒滩相,随海平面上升,高部位碳酸盐岩的生长速率可以弥补海平面上升(可容纳空间增加)的速率,碳酸盐岩生长以加积为主,发育一套厚层稳定分布的台缘颗粒滩相沉积。

(2)二叠系沉积前古地貌控制栖霞组沉积格局,栖霞组沉积前加里东古隆起和川西北石炭系古地貌为高部位。二叠系沉积前古地貌特征控制栖霞组整体沉积构造格局。

(3)栖霞组沉积早期是逐渐向古隆起超覆过程,栖霞组沉积晚期在川西加里东古隆起高部位及岩溶古地貌高部位发育厚层台地边缘颗粒滩相,为典型的海侵背景条件的碳酸盐岩台地—斜坡—盆地沉积模式。