新课程背景下的“板书艺术”

2020-12-29郝秀英申武广

郝秀英 申武广

众所周知,板书是我们教学中经常运用的一种教学媒体,在过去教学条件落后、教学媒体匮乏的时代曾对教育教学的发展起到十分重要的促进作用。在不断的研究和探索中,老师逐渐形成了不同的板书风格,大大提高了教学的有效性,甚至于板书设计的好坏,或多或少也能看出一位老师的教学水平。于是,板书艺术慢慢成为教学艺术的有机组成部分。随着现代信息技术的飞速发展,教学课件的使用给教育教学带来了新的机遇和挑战。无论是我们的课堂教学还是经常开展的公开课教学,抑或是每年进行的讲座培训都离不开教学课件。可以说,运用信息技术教学已成为现代课堂的重要辅助手段。但不可否认的是,由过去的一个黑板到现在的一个屏幕,我们有些老师尤其是新教师竟然对板书艺术知之甚少,他们上课只需要轻松点击鼠标,所有一切便精彩呈现,许多动画、视频、图片、音乐等媒介尽显眼前,让人目不暇接,上课不用板书或者只写课题的现象司空见惯。面对板书艺术遭遇如此的尴尬境地,我们不得不追问:难道“板书”真的很落后了吗?难道“板书”退出历史舞台是必然趋势吗?鉴于此疑虑,笔者就平时数学教学中使用板书的几个案例与读者分享,希望能抛砖引玉,引起更多同行思考。

一、暴露知识之间的内在联系

人教版五年级上册简易方程单元的主要学习内容是用字母表示数和解简易方程,以及简易方程在解决一些实际问题中的运用。用“字母表示数”是学习方程的基础,“方程的意义”是学习“解方程”的基础,“稍复杂的方程”则是“解方程”的发展。其中在“解方程”内容中,一共介绍了6种方程类型,步骤有细微不同,同时涉及7个例题。虽然对于初学的五年级学生来说难度不大,但众多的变形和时间的限制,多数学生容易混淆在所难免。基于以上分析,我在最后的单元复习中着重让学生理解方程之间的结构关系,熟练掌握解方程的基本方法,取得了较好的效果。

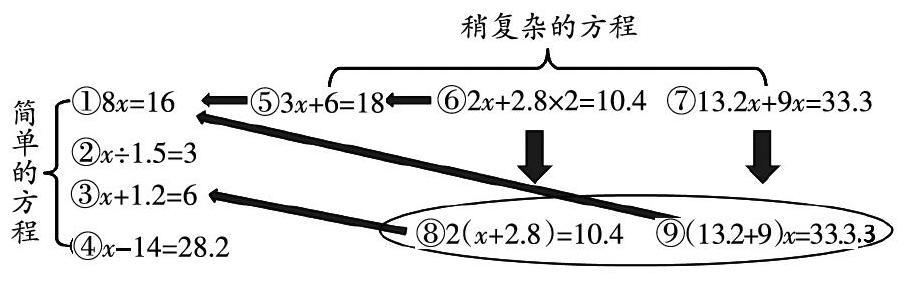

简要过程是:先让学生回忆学过的方程,举出例子后集体汇报,教师板书到黑板上。第一步,思考不同方程的解法。每种方程都有一定的方法,学生根据前面所学整理总结解方程的方法和步骤。此过程是进一步反思提炼的基础。第二步,找出方程之间的不同。学生选择其中的两个方程进行比较,然后小组交流,对方程之间的不同有一个清晰的认识。第三步,沟通方程之间的联系。老师提出问题:你能把这些方程之间的联系用箭头连起来吗?学生会发现,复杂的方程是由简单方程逐步生成的,在解方程时就可以采取简化的方法转化成简单的方程。此时,通过师生交流讨论,逐渐形成下面的板书:

本单元编排的简单方程有四种:①②③④,复杂的方程主要有⑤⑥⑦三种,从复杂的方程开始化简,便会很快发现其中的内在联系。在方程⑥中,如果先算2.8×2=5.6,那么就化成了类似于⑤这样的方程,方程⑤“消”去6之后便化成了类似于①的方程;如果把方程⑥通过乘法分配律就会变成方程⑧,方程⑦出现了两个未知数,也能演变成方程⑨,方程⑧和⑨具有相同的结构,都由乘法分配律变形而来,但也稍有不同:方程⑧“消”去2之后就与①相似,方程⑨先算括号里的加法,即可变成方程③。

通过以上的“举例—整理—比较—沟通”等几个环节的探索,学生对方程之间复杂关系的认识如拨云见日,变得清晰可见,顿时产生豁然开朗的惊奇之感,板书之后才发现简单方程和复杂方程之间竟然有如此千丝万缕的关系,由此转化思想在学生头脑中留下深刻的印象。

二、展示公式形成的内在原理

长方体的体积推导是长方体和正方体单元的重要內容,如果仅仅让学生知道公式“长方体的体积=长×宽×高”,还只能说是获得了“事实性知识”,并不能达到对公式的灵活应用。那么,如何引导学生经历知识的形成过程以达到对公式的概念性理解呢?教材让学生用体积为1 cm3的小正方体摆成不同的长方体,通过对摆法不同的长方体相关数据的分析,引导学生找出长方体中所含体积单位的数量与它的长、宽、高的关系,从而总结出长方体体积的计算公式,并用字母表示出来。但笔者在多次评课议课活动中发现,许多教师将“公式推导”演变成了“规律发现”,导致推导流于表面,学生头脑中仍然未能建构起公式的意义,问题依然没有得到实质性解决。为什么会出现这种情况呢?如何解决此问题呢?通过认真思考教材和分析学生活动,笔者认为,将长、宽、高赋予一定的结构性理解会让操作落到实处,起到意想不到的效果。

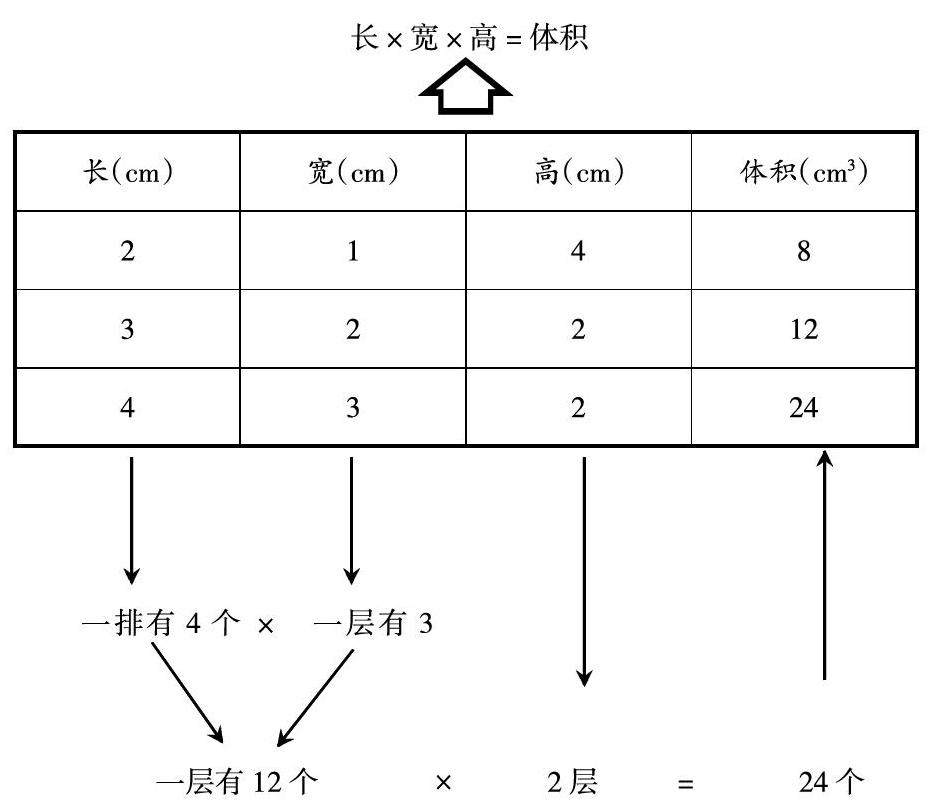

具体做法是:教师先让学生通过动手操作量出数据填入表格中,学生初步感知体积就是长、宽、高三者的乘积,在此基础上,提出问题:你发现了什么?学生说出答案,长方体的体积=长×宽×高。老师继续追问:为什么会这样呢?你能不能结合摆放的实物具体解释一下?等小组讨论完之后,集体汇报。老师根据学生思考整理板书如下:

针对最后一行的数据,老师通过箭头指示写出其中的含义,长4表示一行有4个小正方体,宽3表示一层有3排,一层就有4×3=12个小正方体,高2表示有2层,那么最后就是12×2=24个小正方体,因为1个小正方体的体积是1cm3,所以24个小正方体就是24cm3。最后学生顺理成章地整理总结出长方体的体积=长×宽×高。

这样的板书设计,看似简单,但推导思路条理有序,结构性很强,长、宽、高被赋予一定的支撑性意义,能给学生留下清晰的表象,公式的理解也被提升到更高的水平。

三、凸显数据变化的内在规律

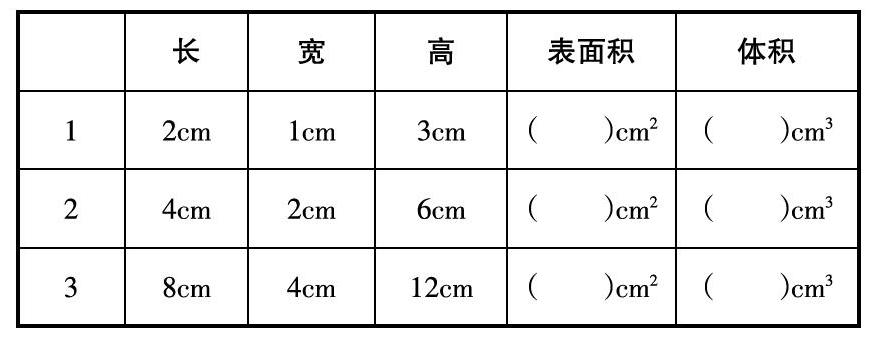

本题是在学生学习了长方体和正方体的认识、表面积和体积的基础上进行的教学内容。原题的教学意图是:通过这道题不仅可以帮助学生比较表面积和体积,避免发生混淆,使学生分清这两个概念和各自的计算方法,而且还会在学生计算填表的过程中发现变化规律,即长方体的长、宽、高变为原来的2倍,它的表面积变为原来的(2×2)4倍,它的体积变为原来的(2×2×2)8倍。笔者在教学中发现,学生做完此题后能够准确算出表面积和体积,也能得出其中的规律,但多数学生对于规律只知其然却不知其所以然,如果能让学生明白其中的变化道理,不仅可以防止形成机械记忆规律,而且对以后圆柱、圆锥体积的变化规律也能起到举一反三、触类旁通的功效。为此,本人进行了有益的尝试。

先让学生说出自己的发现:不管是把第1行和第2行比较,还是把第2行和第3行比较,都能得出“表面积扩大到原来的4倍,体积扩大到原来的8倍”。此时,老师擦去第2行,让学生比较第1行和第3行,猜测其中的变化情况,很多学生根据前面的结论很快说出:表面积扩大8倍,体积扩大16倍。到底猜测得对不对呢?学生通过实际计算突然发现猜测错误,难道倍数不是扩大了2倍吗?由此造成很大的认知冲突,急需寻求变化原理。老师让学生再次认真观察体积的变化过程,有学生知道因为体积=长×宽×高,长、宽、高各扩大到4倍,那么就是3个4相乘,就是64。随着学生的回答,老师及时整理板书:

得出表面积的变化规律,老师继续引导学生思考表面积的情况,学生也能迁移类推出表面积扩大了16倍,而不是8倍。老师整理板书如下:

最后师生总结:如果一个长方体的长、宽、高都扩大原来的a倍,那么表面积扩大到原来的a2倍,体积扩大到原来的a3倍,从而进一步提升学生的认识水平。

我们知道学生遇到上面的认知冲突,可以通过举例来纠正和调整,但教学并非停止于此,教师在学生充分讨论之后,适时板书原体积与现体积的变化过程,利用乘法分配律一步步化简,让最终的变化规律浮出水面,使学生真正明白了规律所以然的道理,教学效果十分理想。

以上三个案例是笔者在平时教学中用心总结出来的部分板书记录,这些板书更多的是在当堂授课中即时生成的,是学生在遭遇学习困难之后,老师又无法讲解清楚的时候通过板书有效解决问题的结果,而这些重要的板书记录却是那些预设充分的信息技术辅助手段所不能替代的。笔者相信,其他老师在平时教学中也积累了许多宝贵的板书记录,希望大家能够理性对待传统板书与现代信息技术教学之间的关系,继承和吸收优秀的传统教学经验,更好地为课堂教学服务,为学生的发展服务。