湖北省农产品主产区农业生产效率的时空变化及影响因素

2020-12-29余瑞林郑彬鑫马淑萍朱媛媛

余瑞林,郑彬鑫,马淑萍,朱媛媛

(华中师范大学地理过程分析与模拟湖北省重点实验室,武汉 430079)

农业是我国国民经济的基础,人多地少的基本国情决定了我国农业生产必须走专业化、规模化和现代化的发展道路.习近平总书记在十九大报告中指出:“农业、农村、农民问题是关系国计民生的根本性问题.”农业产出持续增加,是发展农业经济、增加农民收入和建设美丽乡村的重要前提.近年来,我国耕地资源不断减少,耕地质量持续退化,水资源短缺,污染问题严重以及环境资源制约等问题凸显,单纯依赖农业生产要素投入扩张难以实现农业产出的可持续增长.因此,促进农业提质增效,提高农业生产效率是当前深化农业供给侧结构性改革的重要任务.农业生产效率的时空差异规律和特征、农业生产效率的影响因素和机制等论题,一直是各级政府和学者研究的热点问题.

国外学者对农业生产效率的关注较早,Fulginiti等[1]采用基于Malmquist指数的以产出为导向的非参数DEA方法和柯布-道格拉斯生产函数考察了1961年—1985年18个发展中国家农业生产效率的变化,认为至少有一半国家的农业生产效率有所下降,而农业生产效率的变化则主要归因于农业投入,技术变革等多个因素;Galanopoulos[2]等应用基于Malmquist生产率指数的DEA方法调查了欧盟农业部门的生产效率,研究表明技术效率低下是欧洲农业部门的共同特征,而生产效率增长和部门扩张主要归功于技术的改进;Saiyut等[3]则利用随机前沿分析来评价农业劳动力的年龄结构对泰国农业技术效率的影响,结果表明,60岁及以上劳动力增加了技术无效率,而15~59岁的劳动力降低了农业生产中的技术无效率.而国内对农业生产效率的关注较晚,但是研究成果较为丰富,主要集中于两个方面,一是农业生产效率时空格局变化的研究[4-7],主要采用DEA模型、Malmquist生产率指数,从综合效率、纯技术效率和规模效率三个方面对农业生产效率进行研究,其中,综合效率=纯技术效率×规模效率.纯技术效率是企业由于管理和技术等因素影响的生产效率,规模效率是由于企业规模因素影响的生产效率;二是农业生产效率影响因素的研究[8-11],认为自然资源禀赋、生产规模、工业化水平、科技投入强度、流通服务业发展、城镇化水平、劳动力老龄化等是影响农业生产效率的主要因素.

综合来看,目前国内农业生产效率的研究主要是大尺度范围,小流域的研究相对较少.本文立足主体功能区建设,选取湖北省农产品主产区为研究区,构建农业生产效率模型,对2000年以来农业生产效率的时空演化规律进行综合分析,并力求揭示其影响因素,为提升农产品主产区生产效率、推进农产品主产区农业生产提供支撑.

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

农产品主产区是以提供农产品为主要功能的地区,农产品主产区的农业生产效率则直接关乎国家粮食安全,是区域社会经济发展的基础保障.本文选取湖北省的国家层面农产品主产区为研究区,共29个县(市、区).湖北省农产品主产区占全省总面积的32.85%,是国家重要的粮棉油产区、粮食安全保障区和国家重要的粮棉油鱼肉禽等商品生产基地.

1.2 数据来源

本文的空间数据来源于湖北省测绘成果档案馆,属性数据来源于2001年~2018年的《湖北农村统计年鉴》.其中,由于研究期行政区划的变更,鄂州市的梁子湖区和随州市的随县的部分年份数据缺失,采用耕地面积占比方法进行数据处理.

注:示意图来源于《湖北省主体功能区规划》图1 湖北省农产品主产区Fig.1 The schematic diagram of main agricultural production areas in Hubei Province

1.3 研究方法

数据包络分析(DEA)根据规模报酬是否可变的不同假设,分为CCR模型和BCC模型,CCR模型假设决策单位都处于固定规模效率,但实际上决策单元有可能处于规模递增或递减的情况.而BCC模型则是在变动规模报酬假设下,修正CCR模型,将综合效率进一步分解为纯技术效率与规模效率.本文采用BCC模型对湖北省农产品主产区的农业生产效率进行测算,模型表述如下:

假设模型中有n个决策单元,每个决策单元都有m种类型的输入以及s种类型的输出,分别用Xi j(Xi j>0,i=1,2,…,m)代表第j个决策单元对第i种类型输入的投入量,Yr j(Yr j>0,i=1,2,…,s)代表第j个决策单元对第r种类型输出的产出量,记为:Xj=(X1j,X2j,…,Xmj)T,Yj=(Y1j,Y2j,…,Ysj)T.其中Xj∈em,Xj>0,Yj∈em,Yj>0,j=1,2,…,n;λj为各单位组合系数,ε为非阿基米德无穷小量;θ为效率评价指数,s-、s+为松弛变量,建立如下对偶模型[12-14]:

求解上述线性关系,BCC模型得到决策单元是否有效主要取决于,θ、s-、s+的值,有如下判别法则:

1)如果θ取值为1且s-与s+的取值均为0,则表示该决策单元有效;

2)若θ取值为1但是s-与s+二者有一个取值不为0,则说明该决策单元为弱有效;

3)如果θ取值小于1,则表明该决策单元无效,可据此分析投入产出冗余情况.

选取粮食作物播种面积(万hm2)、农林牧渔业劳动力(万人)、农业机械总动力(kw)、化肥施用量(t)为输入指标,选取农林牧渔业总产值(万元)为输出指标,从投入和产出两个层面建立农业生产效率评价指标体系,构建BCC模型,定量测算综合效率、纯技术效率和规模效率,对2000年—2017年的湖北省农产品主产区农业生产效率的时空演化进行分析,并力求揭示其影响因素.

2 农业生产效率的时空变化

2.1 时序变化

测算研究区2000年—2017年的农业生产效率(表1)可以发现,研究区综合效率水平整体表现不佳,除了2016年综合效率有效,其他时间农业生产综合效率均为无效.这说明研究区农业生产的整体投入产出状态欠佳,相当长的时期内都存在较为明显的投入冗余或者产出不足,农业生产未达到最佳状态.但从发展趋势来看,研究期内农业生产的综合效率水平是在稳步提升的,从2000年初的0.6左右一路增长到2016年的1.0,虽然2017年略有回落,但仍维持在较高水平.这表明随着经济的发展和社会的进步,湖北省农产品主产区农业生产的投入产出日益优化,农业生产综合水平稳步提升.

将综合效率进一步分解为纯技术效率和规模效率,规模效率除2016年之外,一直为无效状态,这说明研究区农业生产的规模效率始终未达到最佳,亟待优化;当然,也应注意到,研究期内的规模效率水平也是在稳步提升,趋近于有效.与规模效率相比,纯技术效率在2000年—2004年、2010年、2012年、2014年和2017年共9年均为有效,说明这些年份研究区的农业生产并不存在投入冗余或产出不足,综合效率无效主要是由于生产规模未达到最优.同时,也要关注到,2005年—2009年、2011年、2013年和2015年这8年,纯技术效率和规模效率都处于无效状态,说明研究区农业生产不仅投入产出效益较低,生产规模也有待优化.

统计纯技术效率和规模效率的频数发现,前者在2005年—2009年、2011年、2013年和2015年共8年无效,而后者则在除2016年以外的所有年份共17年无效.这表明,研究区农业生产综合效率的不足更多是由规模效率不足造成的,具体表现为农业生产的投入规模相对较大,造成效率分散不足.

表1 湖北省农产品主产区农业生产效率的时间变化Tab.1 Time variation of agricultural production efficiency in the main agricultural production areas of Hubei Province

2.2 空间变化

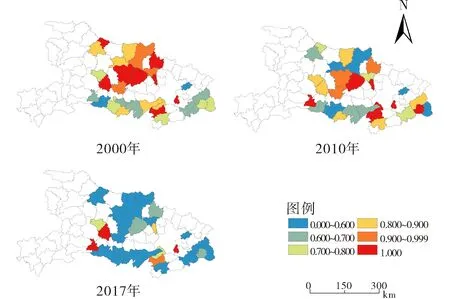

2.2.1 总体格局 选取2000年、2010年和2017年3个时间节点考察研究区农业生产综合效率的空间格局(图2).2000年,研究区29个县域单元中有8个综合效率有效,21个无效,综合效率有效的县域单元主要集中在鄂北岗地;到了2010年,综合效率有效的县域单元减少至7个,空间上则较为分散,相对集中于湖北省中东部,综合效率无效的县域单元增加至22个;而到了2017年综合效率有效的县域单元骤减为3个,且更为分散,分别为东部的梁子湖区和西部的宜都市和当阳市,综合效率无效的县域单元则增加至26个,且效率水平普遍较低,大部分县域单元的综合效率低于0.600.鄂州市的梁子湖区是唯一在3个时间节点上综合效率均有效的县域单元.

综合来看,研究区农业生产综合效率水平较高的地域相对集中于鄂中(江汉平原北部)和鄂北岗地(主要为钟祥、京山、云梦、广水、当阳、沙洋等县域单元),其次为鄂东丘陵,江汉平原中南部地区作为传统的商品粮基地,其农业生产综合效率反而相对较低.这与传统认知有一定的出入.

图2 2000年—2017年湖北省农产品 主产区综合效率的时空格局Fig.2 Spatio-temporal pattern of comprehensive efficiency of main agricultural production areas in Hubei Province during 2000-2017

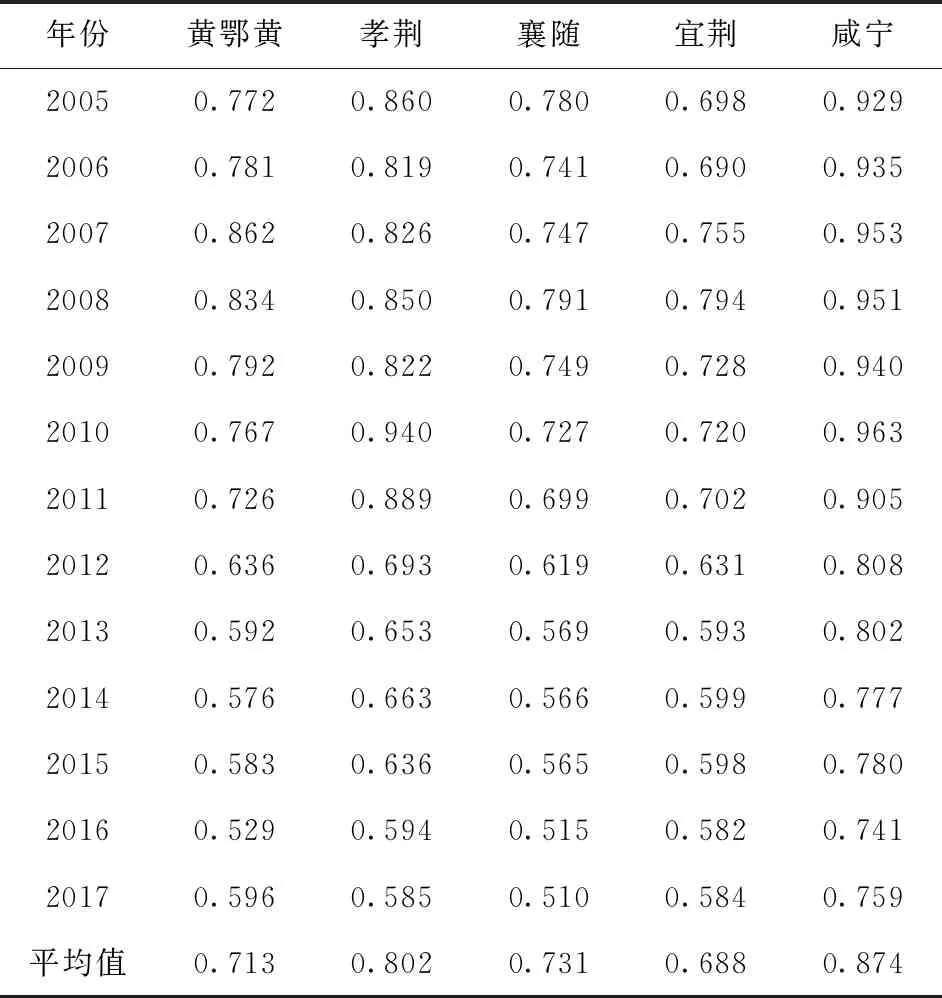

2.2.2 板块分异 根据《湖北省主体功能区规划》,全省的农产品主产区可划分为黄(石)鄂(州)黄(冈)农产品主产区、孝(感)荆(门)农产品主产区、襄(阳)随(州)农产品主产区、宜(昌)荆(州)面农产品主产区和咸宁农产品主产区共五个板块(1)黄鄂黄农产品主产区包括阳新县、团风县、黄梅县、武穴市、蕲春县和梁子湖等6个县(市、区);孝荆农产品主产区包括云梦县、安陆市、京山县、钟祥市和沙洋县等5个县(市);襄随农产品主产区包括宜城市、谷城市、枣阳市、老河口市、随县和广水市等6个县(市);宜荆(州)农产品主产区包括远安县、当阳市、宜都市、公安县、松滋市、洪湖市、监利县、石首市和江陵县等9个县(市);咸宁农产品主产区包括崇阳县、嘉鱼县和赤壁市3个县(市)..

考虑到DEA方法对决策单元的数量有一定要求,因此五个板块的效率值取自各个板块分区的平均值.考察各板块的平均综合效率,咸宁农产品主产区最高,为0.874,宜荆农产品主产区最低,仅为0.688.农业生产平均综合效率的总体态势表现为咸宁板块>孝荆板块>襄随板块>黄鄂黄板块>宜荆板块.这种板块格局与图2中的总体空间格局也是基本吻合的.

表2 湖北省农产品主产区各板块综合效率的时间变化Tab.2 Time variation of comprehensive efficiency in each district of the main agricultural production areas in Hubei Province

续表2

3 农业生产效率时空格局的影响因素

3.1 自然条件是农业生产效率格局的基础

农业生产的自然条件是与发展农业生产相关的自然环境要素,它是人类赖以生存的自然基础.自然环境要素一般相对较为稳定,其对农业生产效率时序变化的影响较小,但它是形成农业生产效率空间格局的基础.其中,地形地貌决定了农业生产的方式;土壤养分影响着农业生产的效率;而气候水文则是农业生产的保障.

湖北省农产品主产区地跨河谷平原、岗地、丘陵等地貌类型,其中宜荆板块和孝荆板块属江汉平原,黄鄂黄板块属长江中游河谷平原,襄随板块属鄂北岗地,咸宁板块则属鄂东南丘陵.通常认为,地形地貌对农业生产效率的影响表现为平原>岗地>丘陵>山地,这与前文的农业生产效率格局是吻合的.土壤肥力方面,全省农产品主产区大多为水稻土、黄棕壤、潮土、红壤等自然肥力较高的土壤,适合水稻、油菜、棉花等亚热带农作物生长.此外,江汉平原广泛分布的紫色土,有机质和全氮含量均较高,对宜荆板块和孝荆板块的农业生产效率有积极意义.在气候水文条件上,全省农产品主产区主要属亚热带季风性湿润气候,普遍表现出光能充足、热量丰富、降水充沛、雨热同季的气候特征,气候条件在省域尺度上差异并不显著,对农业生产效率空间格局的影响有限.

3.2 人文要素是农业生产效率格局的动力

农业生产既依托自然环境条件,又遵循人文活动规律.因此,农业生产效率的格局变化也必然受到自然条件与人文因素的综合影响.自然条件奠定农业生产效率格局的基础,人文要素则是农业生产效率格局动态演变的主要动力.通常认为,农业劳动力、农业播种面积和农业机械化水平等,是影响农业生产效率格局的主要因素.

3.2.1 农业劳动力 农业劳动力投入是推进农业生产的根本要素.研究期内湖北省农产品主产区的农业劳动力呈明显的下降态势,从2000年的441.72万人减少到2017年的312.58万人,下降比例高达29.24%.分别从县域尺度和板块尺度考察农业劳动力的空间变化,县域尺度上,劳动力减少幅度较大的枣阳市、宜都市、京山市、沙洋县、松滋市等主要集中在鄂中、鄂北和鄂西地域,这与农业生产效率格局是基本吻合的;板块尺度上,孝荆板块的降幅最大,宜荆、襄随板块和咸宁板块紧随其后,黄鄂黄板块农业劳动力保有量较大,下降幅度最小.由此可见,研究区农业劳动力变化的空间差异与农业生产效率的空间格局变化在县域尺度上表现出较为明显的相关关系,这与劳动力的流失会促进农业劳动边际生产率的提升[15]的研究结论是基本一致的,而在板块尺度上,农业劳动力的变化对农业生产效率格局变化的影响并不十分显著,这可能是由于农业劳动力的变化在各板块内部并没有表现出明显的一致性特征,从而造成板块尺度的农业生产效率与劳动力关系不突出.

3.2.2 农业播种面积 土地是农业生产之根本,农业播种面积反映了农业生产对耕地的有效利用程度和效率,一般而言,播种面积的变化与农业生产效率高低有直接关系,它是保障农业生产效率水平的基础,农业播种面积的增加通常会带来农业生产效率水平的提升.研究期内,全省农产品主产区的农业播种面积由162万hm2增长到233万hm2,增幅高达44.46%.在县域尺度,宜城、钟祥、老河口、江陵、沙洋等县域研究期内的农业播种面积增幅都超过一倍,当阳、枣阳、公安等县域的播面增幅也在80%以上,这些县域也都是典型的传统农区,这与图2农业生产效率的格局及变化是相一致的.在板块尺度上,孝荆、襄随和宜荆板块播面的增幅分别为78%、68%和48%,黄鄂黄和咸宁板块的播面则略有降低,这一空间差异与农业生产效率的板块格局也并无明显的相关关系.由此可见,农业播种面积的持续稳定增长在县域层面上对提升农业生产效率有积极的正向效应,是传统成熟农区农业生产效率得到有效保障的重要支撑,是形成农业生产效率格局的重要因素.而在板块尺度上,农业播种面积的变化对农业生产效率的影响也不明显.

3.2.3 农业机械化水平 农业机械化发展是农业现代化的重要表征,是现代农业规模化集约化发展的重要路径.农业机械化水平对提升农业生产效率具有显著作用,是提升农业生产效率的关键因素.以农业机械总动力来表征农业机械化水平,在县域尺度上,京山、沙洋、老河口三地农业机械总动力在研究期内的增幅超过了4倍,广水、枣阳、当阳、阳新、宜城等县域的增幅则超过3倍,这些地域主要位于鄂北岗地(襄随地区)以及鄂中荆门地域,这主要是因为襄阳、随枣、荆门、孝感、荆州等地处鄂北岗地和江汉平原,地势平坦,为农业机械化发展提供了得天独厚的优势.县域尺度上的农业机械化水平格局演变与农业生产效率的格局是基本一致的.而从板块尺度来看,襄随板块农业机械总动力水平增幅最大,达到3.30倍,孝荆板块和宜荆板块次之,黄鄂黄虽然也地处长江中游河谷平原,但相对分散,农业规模化发展较为滞后,咸宁板块则属丘陵山地,农业机械化发展相对不便,二者的农业机械化水平增幅较小.板块尺度的农业机械化水平格局演化与农业生产效率格局的关系也不显著.

4 结论与讨论

农产品主产区是我国推进主体功能区建设的重要支撑.农产品主产区以保障农产品安全及永续发展为根本宗旨,以增强农业综合生产能力为首要任务.农业生产效率的有效提升是农产品主产区强化农业主体功能的重要表征.本文构建BCC模型,对湖北省农产品主产区农业生产效率开展综合评价,揭示了其时空格局特征,并对其影响因素进行了初步探讨.

1) 伴随着社会经济的进步,农业发展水平也日益提高,湖北省农产品主产区作为以农业生产为主体功能的特定区域,其农业生产效率持续稳定提升,由2000年的0.641增长至2016年的1.000,从无效到有效,说明湖北省农产品主产区农业生产要素的投入产出总体水平日益优化,在研究末期基本达到最优水平.综合来看,研究期内,湖北省农产品主产区的农业生产功能得到有效提升,农业主体功能建设卓有成效.这也从侧面佐证了湖北省的农产品主产区划定的科学性和前瞻性.

2) 根据数据包络分析(DEA)的BCC模型,农业生产综合效率通常可分解为规模效率和纯技术效率.2016年之前,湖北省农产品主产区的农业生产综合效率长期处于无效状态,主要是因为规模效率不足,农业生产规模过大,造成单位生产效率相对较低,从而进一步影响到综合效率水平.而造成规模效率不足的主要原因则是传统农区以家庭为基本单元的农业生产模式带来的农业机械投入大量冗余.

3) 农业生产效率水平较高的县域主要集中于鄂中(江汉平原北部)和鄂北岗地(主要包括钟祥、京山、云梦、广水、当阳、沙洋等县域单元),传统的商品粮基地江汉平原(主要为中南部)的农业生产效率相对较低.这表明,现阶段商品粮基地建设仍需进一步推进,农产品主产区的农业生产功能还要继续强化.但在板块尺度上,农业生产效率的空间格局则表现为咸宁板块>孝荆板块>襄随板块>黄鄂黄板块>宜荆板块,这与县域尺度的格局完全不同.

4) 从自然条件和人文因素两个层面解释农业生产效率时空格局的影响因素.自然条件中,地形是影响农业生产效率的最主要因素,而土壤和气候在省域尺度上差异不大,对农业生产效率的影响较为有限;人文要素则主要是农业劳动力、播种面积、农业机械化水平等,它们在县域尺度上,对农业生产效率水平均表现为明显的正向效应;而在板块尺度上关系并不明朗.