從《史記》在漢代的接受看子學向史學的轉變

2020-12-29何百川

何百川

内容提要 若對《史記》在漢代的接受實況加以覙縷,我們可以從《史記》書名指稱的前後嬗遞中,覘測兩漢人對《史記》的不同認知。《史記》由被視作私書、子書到被視作官書、史書的過程,實爲漢代子學衍爲史學的縮影。這是由於“故事”在漢代政治論辯與決策中起着指導作用,同時亦在漢末的動盪中促成了《太史公書》由“子”入“史”的進程。這深刻地契合着子學自身衰微、分流而折入史學的趨勢,亦遥係着史部書籍的目録學史脉絡。

關鍵詞 太史公書 漢代 接受史 子學 史學

一、 以人名書與以“記”名書

古書的命名是一個極爲複雜難言的問題,本節只試着探討漢代書籍題名模式之中涉及《史記》的兩種特殊情況。

(一) 戰國以前無私家著作(1)參見羅根澤《諸子考索·戰國前無私家著作説》,人民出版社1958年版,第13~62頁。,而戰國、西漢間的一家之言多以人稱作爲書名。余嘉錫《古書通例》曰:“古人著書,多單篇别行;及其編次成書,類出於門弟子或後學之手,因推本其學之所自出,以人名其書。”又曰:“古之諸子,皆以人名書。”(2)余嘉錫《古書通例·古書書名之研究》,中華書局2009年版,第213頁、215頁。余嘉錫乃指先秦諸子的寫作實際而論。進一步而言,縱使先秦的諸子之學未必即是以人名其書(3)李鋭《新出簡帛與古書書名研究——〈古書通例·古書書名之研究〉補》,《文史哲》2010年第5期。;但在漢代的學術氛圍與編目方式之下,“以人名書”的仍可以被斷定爲漢人眼中的一家之學。考諸《漢書·藝文志》,這樣的體例主要體現爲如下幾個方面。

在《諸子略》中,書籍之著録與班固之自注二者的關係給我們提供了啓發。儒家類云:“《晏子》八篇。”班固自注:“名嬰,諡平仲,相齊景公,孔子稱善與人交,有《列傳》。”(4)班固著,顔師古注《漢書》卷三十《藝文志》,中華書局1962年版,第1724頁。舉此一例,可以概其餘。班固不説此書爲“晏嬰所著”,而僅在題下曰“名嬰”云云。這説明漢代人班固心目中的諸子之學,人名即是書名,兩者是同一事。這是因爲,戰國西漢間的學術與思想,更多地是通過口耳相傳的師説、而非物質形態的書籍來傳承的(5)余嘉錫《古書通例·古書不題撰人》,第207~208頁。皮錫瑞亦云:“漢人無無師之學,訓詁句讀皆由口授。……書皆竹簡,得之甚難,若不從師,無從寫録。”見皮錫瑞著、周予同注《經學歷史》,中華書局1959年版,第131頁。。若用後世結構主義或新批評派視角中的作者與文本之概念來觀照,則漢代之時,文本尚未脱離撰者而獨立存在。故有其人斯有其學,有其學斯有其書;言某子即是在稱舉其書,言某書亦皆需推本某子,二者實爲相生相存的關係,在漢人眼中同爲一義,没有加以區分的必要。也正是因此,《諸子略》中那些“不知作者”的書籍,皆非以人稱命名。例如儒家類“《讕言》十篇”原注“不知作者,陳人君法度”;“《儒家言》十八篇”注曰“不知作者”;道家類“《道家言》二篇”注曰“近世,不知作者”;陰陽家類“《雜陰陽》三十八篇”注曰“不知作者”;法家類“《燕十事》十篇”注曰“不知作者”(以上皆見《漢書·藝文志·諸子略》)等等,蓋師説不傳,其書籍碎爲零散資料,漢人不視其爲一家之言。同樣,在戰國西漢間屬於同一類知識背景的數術、方技二略的書籍(6)李零《中國方術考》,東方出版社2001年版,第14頁。,亦絶無以人名書的現象。這是因爲在劉、班的心目中,這些學問並無師傳,亦不能被視作一家之學。故《數術略》小序曰:“史官之廢久矣,其書既不能具,雖有其書而無其人。”(《漢書·藝文志·數術略》)

在《兵書略》中,劉歆、班固也有大量與上述《諸子略》中的現象相類似的書寫,這在術數、方技二略中幾乎是絶不一見的。例如兵權謀類“《范蠡》二篇”原注“越王句踐臣也”,“《大夫種》二篇”原注“與范蠡俱事句踐”等等。這是因爲兵書在漢代被劉、班同樣視作諸子之學。《兵書略》小序云“兵家者,蓋出古司馬之職”(以上見《漢書·藝文志·兵書略》),其形貌格式與《諸子略》各家小序所云某家出於某官的體例毫無二致。而在數術、方技二略的小序中,劉、班雖亦有貌似一致的言説,但少一“家”字,止謂“數術者”“方技者”云云而已。這是因爲在漢代,“家學”之“家”字恰恰有着特殊的意涵,代表漢人觀念中新興的平民私家之學(7)錢穆《兩漢博士家法考》,載《兩漢經學今古文平議》,商務印書館2001年版,第191頁。。古人著書,體例之整肅如此。這樣,《兵書略》中像《諸子略》一樣大量存在的以人名書之現象便不難理解了。那麽,劉、班爲何不將《兵書略》併入《諸子略》而反將其單列作一略呢?這是由於校書分職不同的緣故。漢成帝時總校群籍,劉向校經傳、諸子、詩賦,步兵校尉任宏校兵書;各用所長,如此而已。故而章學誠《校讎通義·校讎條理》認爲兵書、方技、數術三略之中,“列其書於子部可也;校書之人,則不可與諸子同業也。必取專門名家,亦如太史尹咸校數術,侍醫李柱國校方技,步兵校尉任宏校兵書之例,乃可無弊”(8)章學誠著,葉瑛校注《文史通義校注》,中華書局2014年版,第1147~1148頁。。

劉向父子在總輯戰國以來的學術資源以重構漢代的新王官之學時,面臨着如何用歷史與邏輯的新解釋統合駁雜的文化遺産之問題,徐興無師對此有精闢的闡發(9)徐興無《劉向評傳》,南京大學出版社2005年版,第235~236頁。。這在《漢志·六藝略》中表現爲很多經學的内容實際上也采用了前述諸子之學的書籍題名方式,洋溢着私家之學的性格。例如《六藝略》易類云“易傳《周氏》二篇、《服氏》二篇、《楊氏》二篇”,“章句《施(氏)》《孟(氏)》《梁丘氏》各二篇”,樂類“雅琴《趙氏》七篇、雅琴《師氏》八篇、雅琴《龍氏》九十九篇”(以上見《漢書·藝文志·六藝略》)等。孫德謙《漢書藝文志舉例·分别標題例》認爲“易傳”“章句”“雅琴”等字眼是爲標示讀者書籍的大體範圍而設,類似於鄭樵《通志·藝文略》中的三級類目(10)《二十五史補編》第二册,開明書店1936年版,第1702頁。,而不屬於書名的一部分。此即私家之學經過思想、制度整合之後上躋於代表漢代新王官之學的《漢志·六藝略》之過程的痕迹,亦爲漢代私家之學以人名書的例證。

以上通過對《漢志》的分析,將漢人觀念中的私家之學之以人名書的特徵作一簡要的勾勒(11)章學誠《和州志藝文書序例》論遷、固部次條别之法曰:“在人即爲列傳,在書即爲叙録;古人命意標篇,俗學何可繩尺限也?”(《文史通義校注》,第758頁)實已隱隱窺見“人”與“書”的親密關係。然而俞樾對《莊子·逍遥遊》猶有“齊諧”究屬人名還是書名的議論(郭慶藩《莊子集解》,中華書局2012年版,第6頁),可見清人對此並未有透宗之見。。且我們觀於此隅,可以聞一知二: 第一,代表新王官之學的《六藝略》中包含的書目,可以是由私家的學説逐步陶冶、塑造而成;第二,同一部書,可以同時具備私學的性格與官學的面目。這些雖未必是劉、班心中之所願,卻實爲建構新的政治、思想大廈所不能不遵循的理路。

(二) “記”在先秦即是一種記録、書寫的形式,史記、傳記之名,由來已尚,這裏姑置不論。若以已知的一段歷史時期——漢代——作爲討論的起點,則漢人之所謂“記”帶有濃厚的官書與政典色彩。《史記·秦始皇本紀》載始皇三十四年李斯上書奏請焚書曰“臣請史官非秦記皆燒之”(12)司馬遷著,裴駰集解,司馬貞索隱,張守節正義《史記》卷六《秦始皇本紀》,中華書局1959年版,第255頁。(此事亦見《李斯列傳》,上下文略同而獨不載此“非秦記皆燒之”數語),《六國年表》開篇即謂太史公讀秦記云云。史官所載,乃得稱記。可知此制承襲於秦代。

漢代經書方面,禮學有大小戴《記》,而戴德、戴聖皆師從后倉,后倉有《后氏曲臺記》,《禮記》之名是承《后氏曲臺記》而來。《漢書·儒林傳》服虔注曰:“在曲臺校書著記,因以爲名。”顔師古曰:“曲臺殿在未央宫。”未央宫乃天子所居,這是“禮記”之名具有官書性質之確證。又有讖記。讖緯之書雖起於民間,卻有一個官方認定的過程,即光武帝中元元年“宣布圖讖於天下”。“讖記”之名最早見於王充《論衡》(此書成於章帝時)、班固《漢書·王莽傳》等,其成書皆在光武頒布圖讖之後。這是“讖記”之名具有官書性質之確證。

具體而言,西漢成帝前,“記”多行於内廷或中朝。其一爲皇室生活舉動之記録。谷永《災異對》曰:“王者躬行道德,承順天地……失道妄行,逆天暴物……則卦氣悖亂。……八世著記,久不塞除。”(《漢書·谷永傳》)自漢高祖至成帝,恰歷八世。故西漢的著記係乎王室。《漢書·藝文志》載“《漢著記》百九十卷”,顔師古注:“若今之《起居注》。”故所謂著記之所以名曰“記”,是因爲它屬於記録帝王言行活動的官書,是漢代王室之實録。其二是大臣的“奏記”,皆是奏於代表皇室的中朝而非代表政府的外朝,凡五見: 杜延年、丙吉奏記大將軍霍光;鄭朋奏記前將軍蕭望之(時蕭望之爲前將軍,亦屬於内朝官。故而鄭鵬奏記開頭即説“將軍體周召之德”云云);成帝時李尋奏記翟方進(稱翟方進爲“君侯”而不稱丞相);杜欽奏記大將軍王鳳。

成帝以降迄於東漢,“記”漸漸具有了行政文書的性質。范文瀾先生《文心雕龍·書記》注曰“公府稱奏記”,“上書郡守亦得稱奏記”(13)范文瀾《文心雕龍注》,人民文學出版社1958年版,第478頁。,實則早有見於此。按《後漢書·應劭傳》載漢獻帝遷都許昌之後:“舊章堙没,書記罕存。劭慨然歎息,乃綴集所聞,著《漢官禮儀故事》。”(14)范曄著,李賢注《後漢書》卷四八《應劭列傳》,中華書局1965年版,第1614頁。故而漢廷募集力量而勒爲成書的禮制政典都與“記”相關,推而言之則公文與文書在這一時期都可以稱爲記。事實上,漢代自成帝以後,奏記不僅在數量上遠較西漢更多,且性質亦發生了蜕變。其一是下級掾屬可以奏記上級長官,如成帝時文學儒吏時時奏記稱説於琅邪太守朱博(15)《漢書》卷八三《朱博傳》,第3400頁。、東漢時張敞奏記南陽太守王暢(16)《後漢書》卷五六《王暢列傳》,第1823頁。;其二是地方政府常以“下記”的形式來教令、訓導風俗,例如宋均任上蔡令時“時府下記,禁人喪葬不得侈長”(17)《後漢書》卷四一《宋均列傳》,第1412頁。,其後宋均遷九江太守,一到任即“下記屬縣”云云(18)同上。,皆可知“記”在東漢之用。

東漢立國之初,光武明章三帝皆重視法治吏事。“記”蓋因此成爲一種官方的行政語言,且對民俗有很强烈的震懾、規訓功能。崔寔《政論》録東漢民諺曰“州郡記,如霹歷,得詔書,但掛壁”(19)嚴可均輯《全上古三代秦漢三國六朝文》,中華書局1958年版,第727頁下。,與州郡之記相比,天子詔書反而成了具文。由此可見,將“記”視作官書甚至行政公文,實爲漢人觀念世界中的共識。

二、 從《太史公》到《太史公記》

司馬遷書並非只有《史記》一個稱名。前輩學者對此鈎深探賾,成果甚豐(20)王國維《太史公行年考》、陳直《太史公書名考》、楊明照《太史公書稱史記考》、朱希祖《太史公解》、靳德峻《史記釋例》、王叔岷《史記名稱探源》等,通計不下十數家。。這裏僅節取兩漢之世——而非魏晉以後——對其稱引的情況,略作一歸納,儘量還原漢代思想語境,以表彰書籍題名方式在思想世界中的意義。

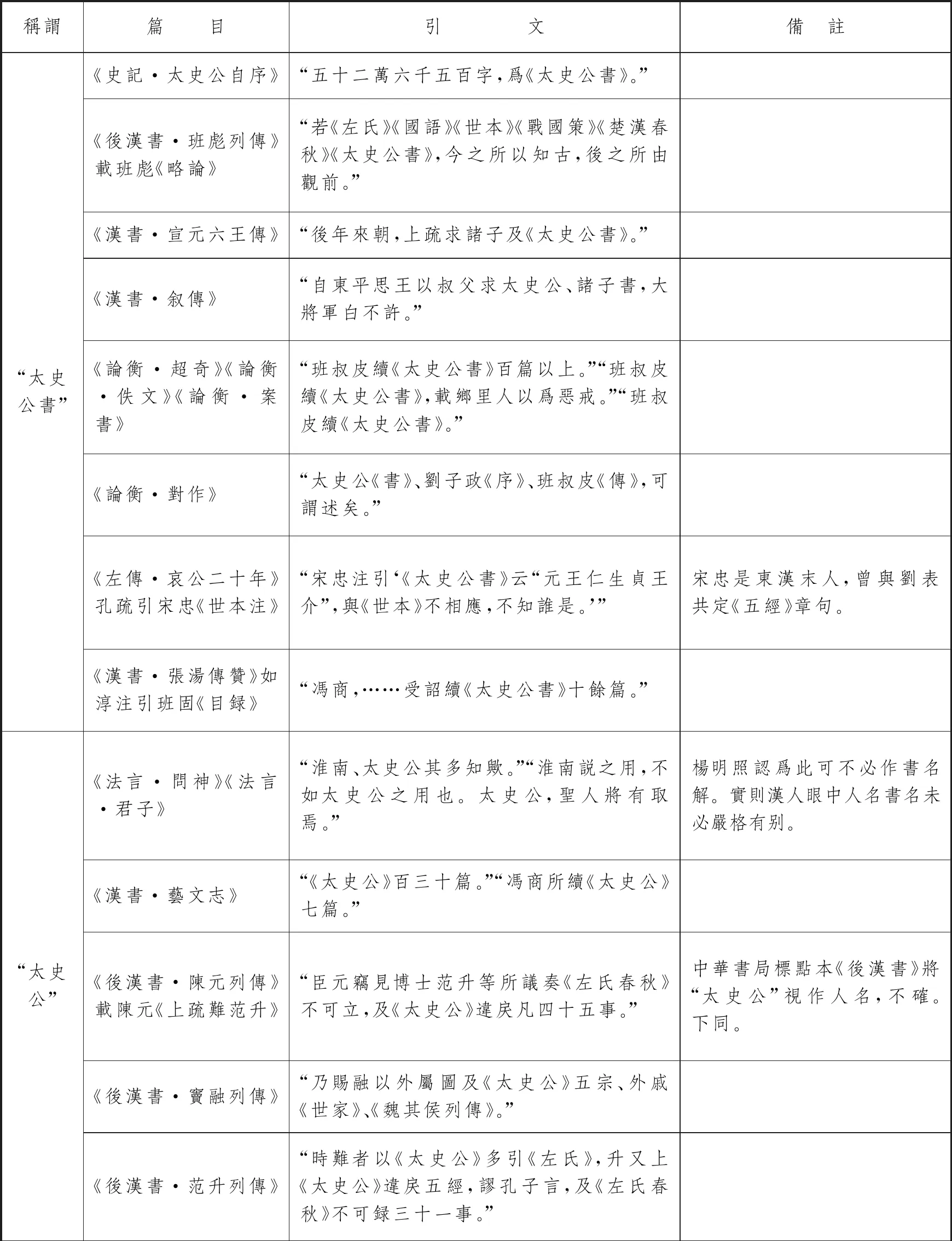

漢人所謂“史記”,皆指古史,非專指司馬遷書(21)王國維《太史公行年考》,載《觀堂集林》,中華書局1959年版,第510頁。。而漢人稱引司馬遷所著書時,主要使用五個稱謂。其一曰“太史公書”,其二曰“太史公”,其三曰“太史公記”,其四曰“太史記”,其五曰“太史公傳”。見下表。

稱謂篇 目引 文備 註“太史公書”《史記·太史公自序》“五十二萬六千五百字,爲《太史公書》。”《後漢書·班彪列傳》載班彪《略論》“若《左氏》《國語》《世本》《戰國策》《楚漢春秋》《太史公書》,今之所以知古,後之所由觀前。”《漢書·宣元六王傳》“後年來朝,上疏求諸子及《太史公書》。”《漢書·叙傳》“自東平思王以叔父求太史公、諸子書,大將軍白不許。”《論衡·超奇》《論衡·佚文》《論衡·案書》“班叔皮續《太史公書》百篇以上。”“班叔皮續《太史公書》,載鄉里人以爲惡戒。”“班叔皮續《太史公書》。”《論衡·對作》“太史公《書》、劉子政《序》、班叔皮《傳》,可謂述矣。”《左傳·哀公二十年》孔疏引宋忠《世本注》“宋忠注引‘《太史公書》云“元王仁生貞王介”,與《世本》不相應,不知誰是。’”宋忠是東漢末人,曾與劉表共定《五經》章句。《漢書·張湯傳贊》如淳注引班固《目録》“馮商,……受詔續《太史公書》十餘篇。”“太史公”《法言·問神》《法言·君子》“淮南、太史公其多知歟。”“淮南説之用,不如太史公之用也。太史公,聖人將有取焉。”楊明照認爲此可不必作書名解。實則漢人眼中人名書名未必嚴格有别。《漢書·藝文志》“《太史公》百三十篇。”“馮商所續《太史公》七篇。”《後漢書·陳元列傳》載陳元《上疏難范升》“臣元竊見博士范升等所議奏《左氏春秋》不可立,及《太史公》違戾凡四十五事。”中華書局標點本《後漢書》將“太史公”視作人名,不確。下同。《後漢書·竇融列傳》“乃賜融以外屬圖及《太史公》五宗、外戚《世家》、《魏其侯列傳》。”《後漢書·范升列傳》“時難者以《太史公》多引《左氏》,升又上《太史公》違戾五經,謬孔子言,及《左氏春秋》不可録三十一事。”

其中,關於稱“太史公”,錢穆先生曰“此始爲其書之正稱矣”,而“太史公書”乃是隨文增列書字(22)錢穆《太史公考釋》,載《中國學術思想史論叢》(三),三聯書店2009年版,第23頁。;俞正燮《太史公釋名義》亦曰“《史記》本名《太史公》”(23)俞正燮《癸巳類稿》,商務印書館1957年版,第431頁。。其説確當不移。因爲《漢志·六藝略·春秋類》所登載的書名正是“太史公”(24)王叔岷先生認爲司馬遷書的本名爲“太史公書”,“太史公”乃“或稱”而已,則應折衷於俞、錢二氏。見《史記斠證導論》,載《史記斠證》,中華書局2007年版,第3~4頁。。通言之則“太史公書”與“太史公”二名乃是出於一意。又關於“太史公傳”,據表中《史記·龜策列傳》的引文“《太史公》之《傳》曰”云云來看,則所謂“太史公傳”應是指《太史公》中的《龜策列傳》,簡言之則“太史公傳”而已。褚少孫固好此《傳》,因此有補《傳》耳。則“太史公傳”與“太史公書”及“太史公”亦是出於一意。當然,五種稱呼之中剩下的二種,“太史記”當是“太史公記”的略稱。

我們在此需要强調的是,“太史公”與“太史公記”作爲司馬遷所著書的兩個題名模式,雖然僅有一字之差,卻各有淵源,不可混淆。朱希祖《太史公解》一文則將“太史公”與“太史公記”視作一名之二用(25)朱希祖《朱希祖文存》,上海古籍出版社2006年版,第156頁。,不確。因爲根據上一節的論述,在漢代的話語世界中,以人名書與以“記”名書分别涵納了不同的思想意藴: 即以人稱題名的書籍在漢代被視作一家立言之學,而以“記”題名的書籍則被視作官守程式之文。史文具在,確鑿可考。王充《論衡》中“太史公書”與“太史公記”兩個名稱兼用不悖的現象爲此提供了一個旁證(陳直《太史公書名考》只注意到了前一種情況): 《論衡》的《超奇》《佚文》《案書》三篇都提到班彪續太史公書,蓋是承襲了漢人所固有的知識與語言,故而《超奇》篇後文又謂“觀讀之者以爲甲,而太史公乙”;唯獨《道虚》篇稱引太史公記云云,又謂“此虚言也”,譬如先將其立作標靶而後加以排擊。王充思想中固有離經叛道、卓然自立的一面(26)參看《文史通義·匡謬》論王充之一段文字,《文史通義校注》,第474~475頁。。因此,司馬遷書在《論衡·道虚》中扮演的是六藝之學範疇内的官書角色,這是一個有趣的對照。可見對司馬遷書的不同稱謂即代表了對其性質的不同理解,這在漢代便已然如此。

以上是從觀念史的角度對漢代有關司馬遷書的話語、概念加以辨析與櫽括。若我們以實證的眼光來研究上表中的引文並結合包括司馬遷本人在内的漢人對《史記》的評論,也可以得出直到東漢之末,漢人總體上亦是將司馬遷書視作私書而非官書的結論。司馬遷本人亦自謂欲成一家之言(“家”在漢代的含義已在前文有論),將著作藏之名山、傳諸其人,可見他自將此書視作論著而非記注、家言而非官史,這一點錢穆先生已經指出(27)錢穆自述其《太史公考釋》一文著述之始末,語氣頗爲得意:“而太史公書乃家言,非官學,實爲此篇最大創見,其關於中國史學史之貢獻甚大。”見《中國學術思想史論叢》(三),第34頁。。《鹽鐵論》中引《太史公書》則徑稱曰司馬子。至於兩漢時其他人,則頗認爲司馬遷的思想有悖於經典,亦將其視同私書與家言。班彪評論道:“其論術學,則崇黄老而薄五經;序貨殖,則輕仁義而羞貧窮;道遊俠,則賤守節而貴俗功: 此其大弊傷道,所以遇極刑之咎也。……誠令遷依五經之法言,同聖人之是非,意亦庶幾矣。”(《後漢書·班彪列傳》)是則以《史記》與漢家主流意識形態不甚相合,而將其屏於正統之外。且上表中班彪明確將太史公書稱爲“百家之書”,尤爲明證。班固亦繼承了乃父觀點,認爲司馬遷著書是“私作本紀,編於百王之末,厠於秦、項之列”(《後漢書·班固傳》),將其視作司馬遷的私人行爲,而非官方的舉措。又西漢成帝時東平思王劉宇上疏求諸子以及《太史公書》,大將軍王鳳謂“《太史公書》有戰國縱横權譎之謀”,認爲不應該給諸侯王閲讀;成帝詔書答覆東平王也説“小辯破義,小道不通,致遠恐泥,皆不足以留意”(《漢書·宣元六王傳》),不欲賜書給他;似亦是以小辯、小道視之,與諸子同。直到東漢末王允仍視太史公書爲謗書(《後漢書·董卓列傳》)。如本文上一節所述,《六藝略》中登載的書目可以兼具官、私兩種性質。故而,雖然《漢書·楊惲傳》與《論衡》偶謂太史公記云云,然漢人大體上是將史遷書作爲私書、子書來對待,應無疑問。

情況在東漢末年發生了陡變。從上表中可見,自荀悦、應劭開始,司馬遷書被稱作“太史公記”或“太史記”的頻率大大增加,至魏晉時則多稱“史記”。關於這一點,楊明照、陳直先生的研究認爲《史記》之名亦起於東漢末年(28)楊明照《太史公書稱史記考》,載《學不已齋雜著》,上海古籍出版社1985年版,第29~50頁;陳直《太史公書名考》,載《文史考古論叢》,天津古籍出版社1988年版,第183~189頁。,爲我們提供了瞭解“太史公記”與“史記”二名之密切關係的重要參照坐標。荀悦《漢紀·孝武皇帝紀》曰:“司馬子長既遭李陵之禍,喟然而歎,幽而發憤,遂著史記,始自黄帝,以及秦、漢,爲《太史公記》。”(29)荀悦著,張烈點校《漢紀》,中華書局2002年版,第247頁。“史記”與“太史公記”二名同時出現,亦確切地表明《史記》之名實際上是承續《太史公記》、而非沿襲上古史記之通名而來(30)朱筠《與賈雲臣論史記書》即以《史記》之名來自上古史書的通名。見《笥河文集》,嘉慶二十年刻本,《清代詩文集彙編》,8 /3a。。王國維《太史公行年考》曰:“……則稱史公所撰爲《太史公記》,乃其所也。其略稱《史記》者,猶稱《漢舊儀注》爲《漢舊儀》、《漢舊注》,《説文解字》爲《説文》,《世説新語》爲《世説》矣。”(31)王國維《觀堂集林》,中華書局1959年版,第511~512頁。正是此意。

更深一層而言,這一稱謂上的變化意味着司馬遷書在時人的觀念中開始以官守之書的面貌呈現,本質上也律動着漢晉間子學向史學賡衍的時代脉搏。

三、 漢末社會異變與史學及史部目録的勃興

東漢是子學衰微、分流的時代。一方面,漢魏以降,諸子精神被文集繼承(32)參見劉雅萌《以注爲論——由〈文心雕龍·論説〉論魏晉注體的文體價值》,載《文學遺産》2018年第2期。。故而王充、王符、崔寔、徐幹、曹丕諸人,其著書立説,皆具子學氣象,然皆名其書曰“論”。另一方面,子學亦折而入於史學。故而應劭注《漢書》,兼爲《漢官儀》,而又有《風俗通義》這樣深具一家之言性質的著作;荀悦著《申鑒》,又采左、班史法而爲《漢紀》。應劭、荀悦皆漢末人,復以一身融匯子、史之學,此或系漢代重“故事”的制度與漢末典憲焚燎的現實之間發生斷裂所致。本節即以《史記》爲例對此略加分析。

太史公書先爲子而後爲史,這一點已有學者撰文論述(33)李紀祥《〈太史公書〉由“子”入“史”考》,載《文史哲》2008年第2期。。現在,需要進一步研究的問題是: 我們該如何理解這一現象?或者説,《太史公》在漢晉之際思想家們的動態認知中由子而入史的過程,是建立在什麽樣的歷史基底之上?此過程又是以何種邏輯内核爲出發點而展開的?本文認爲,關於太史公書的這一變革,正要透過上文所論述的“太史公”與“太史公記”之書名指稱的細微變異中所折射的司馬遷書自荀悦、應劭開始即由被視作私書、子書到被視作官書、正書的角度來把握。换言之,太史公書之所以由“子”而入“史”,乃是職自它由“私”而入“公”的緣故。《隋書·經籍志》:“談卒,其子遷又爲太史令,嗣成其志。上自黄帝,訖於炎漢,合十二本紀、十表、八書、三十世家、七十列傳,謂之《史記》。……自是世有著述,皆擬班、馬,以爲正史。”(34)魏徵等《隋書》,中華書局1973年版,第956~957頁。《隋志》以太史公本人即自名其著述曰《史記》,其説固然失實;然而我們正可以於“謂之《史記》”“以爲正史”等表述中窺見上述兩個文化進程——即由“子”入“史”與由私學入官書——之間的密切關聯之中所包含的思想史之“真實性”。

以漢末率先以“記”稱《太史公書》的荀悦、應劭爲例,我們可以在他們的思想中試着分析東漢末年的觀念大廈中有此一重構的原因。

應劭之父應奉是郡吏出身,爲政精勤,執法舉奸,不避豪戚。應劭曾爲太山太守,頗有其父之風(《後漢書·應奉列傳》)。其《風俗通義》引司馬遷書皆稱作“太史公記”或“太史記”(35)陳直《太史公書名考》據《風俗通》佚文見於《文選》李善注、《宋景文公筆記》者,認爲應劭亦稱司馬遷書爲“史記”(見《文史考古論叢》,第187~188頁),其實這些均出於後人引書之改寫,非應劭原文。,並通過這樣的書名選擇表達了其一以貫之的立場,大概可概括爲兩個方面。其一,對歷史知識的介紹與描述。《皇霸》篇引《太史公記》分列五帝名目。漢代“五帝”之説紛紜擾攘,而應劭引“太史記”以爲正説。《聲音》篇“築”條引《太史公記》之荆軻高漸離事、同篇“缶”條引《太史公記》藺相如事,以叙述築、缶作爲樂器所涵納的歷史。應劭對知識似有一種特别的迷戀。通過借助“太史公記”作爲正典的權威性,應劭將自己的學説包裝、標榜成爲“正説”。其二,對流俗的糾正與匡謬。《風俗通義·正失》“封泰山禪梁父”條引《太史記》“黄帝葬於橋山”一語,指出黄帝騎龍升天傳説的不實。又同篇“燕太子丹仰歎”條引《太史公記》介紹戰國史事,以駁斥俗間“天爲雨粟,烏白頭,馬生角”傳説的虚謬。同篇“王陽能鑄黄金”條引《太史記》所載秦始皇、漢武帝,以及劉向諸事,以“夫物之變化,固自有極”之理,以破除俗説王陽能鑄黄金之謬。且篇名曰正失,其旨亦可以從此而見。《祀典》篇“殺狗磔邑四門”條引《太史公記》秦德公時殺白犬取血辟除不祥的記載,以糾正流俗説以狗防備盜賊的訛傳。

荀悦是士族出身,亦時常流露出對於法度不存、綱紀失墜的擔憂。《申鑒·政體》:“致治之術,先屏四患,乃崇五政。一曰僞,二曰私,三曰放,四曰奢。僞亂俗,私壞法,放越軌,奢敗制。四者不除,則政末由行矣。”(36)荀悦撰,黄省曾注,孫啓治校補《申鑒注校補》,中華書局2012年版,第9~10頁。又曰:“興農桑以養其生,審好惡以正其俗,宣文教以章其化,立武備以秉其威,明賞罰以統其法,是謂五政。”(37)同上,第10頁。足見其對僞俗亂法、越軌敗制的警惕。又,建安元年(196),漢獻帝輿輦播遷,至於許昌,命荀悦作《漢紀》,其《序》自述編撰的着眼點在於“祖宗功勳、先帝事業、國家綱紀、天地災異、功臣名賢、奇策善言、殊德異行、法式之典”(38)《漢紀》,第1頁。,又自許所撰《漢紀》可以爲一代之法典,與《春秋》並列,謂“昔晉之《乘》,楚之《檮杌》,魯之《春秋》……其揆一也。皆古之令典,立之則成其法,棄之則墜於地……《漢書紀》其義同矣”(39)同上,第2頁。《漢書紀》即指其《漢紀》。。

若將荀悦之旨意概括言之,則史乘舊迹與綱紀法典兩者而已。可見其軌轍與應劭並不相越。那麽,處於共時性思想空間中的荀悦與應劭二人之著述,是否存在某種内在的一致性?

在政治活動中,漢人常將舊事、往事稱作“故事”,將其奉爲先例、援爲依據,用以指導具體的施政行爲,其效力往往與法令等同(40)閻曉君《兩漢“故事”論考》,載《中國史研究》2000年第1期。。例如西漢常以列侯爲丞相,自武帝時公孫弘以丞相封侯,“其後以爲故事,至丞相封,自弘始也”。又東漢時何進欲除宦官,太后謂“中官統領禁省,自古及今,漢家故事,不可廢也”,何進難以違拗。東漢安帝時,宫人誣告鄧氏從尚書取廢帝故事,其事雖誣,但可見漢人對故事的遵奉程度。

然而應劭與荀悦所面對的卻是一個故事典籍掃地一空的末世。按《隋書·經籍志》:

董卓之亂,獻帝西遷,圖書縑帛,軍人皆取爲帷囊。所收而西,猶七十餘載。兩京大亂,掃地皆盡。(41)《隋書》卷三二《經籍志》,第906頁。

隋代牛弘從保存圖書的立場出發,將之稱爲書籍的第三厄(《隋書·牛弘傳》)。然而在漢末應劭眼中,典籍的焚毁即意味着法度綱紀的崩壞、傾廢,因爲爲具體施政提供成例與依據的“故事”隨着典籍一併被焚蕩一空了。建安元年應劭删定律令爲《漢儀》,上奏獻帝曰:

夫國之大事,莫尚載籍。載籍也者,決嫌疑,明是非,賞刑之宜,允獲厥中,俾後之人永爲監焉。……逆臣董卓,蕩覆王室,典憲焚燎,靡有孑遺,開闢以來,莫或兹酷。……竊不自揆,貪少云補,輒撰具《律本章句》《尚書舊事》《廷尉板令》《決事比例》《司徒都目》《五曹詔書》及《春秋斷獄》凡二百五十篇。……又集駁議三十篇,以類相從。……豈繄自謂必合道衷,心焉憤邑,聊以藉手。……蓋所以代匱也。(42)《後漢書》卷四八《應劭列傳》,第1612~1613頁。

由此我們可知: 第一,在以應劭爲代表的漢人眼中,載籍與史書因能够爲決嫌疑、明是非提供依據、爲人借鑒而被視作國之法典;第二,《尚書舊事》作爲一部司法案例參考書(胡三省注《通鑒》曰“漢故事,皆尚書主之”(43)司馬光編著,胡三省音注《資治通鑒》,中華書局1956年版,第1664頁。,惠棟《後漢書補注》曰“尚書舊事即尚書故事也”(44)《二十五史三編》第四册,嶽麓書社1994年版,第146頁。),與《律本章句》等其他六書皆被應劭視作漢政之法典;第三,應劭纂輯故事、重塑典章的動機正是來自於董卓之亂後故事舊章湮没不存、政紀朝綱摇摇失墜的現實,“蓋所以代匱”。又,建安二年(197)下載:

時始遷都於許,舊章堙没,書記罕存。劭慨然歎息,乃綴集所聞,著《漢官禮儀故事》,凡朝廷制度,百官典式,多劭所立。(45)《後漢書》卷四八《應劭列傳》,第1614頁。

孫福喜認爲應劭的另一部著作《漢官儀》是删改《漢官禮儀故事》而來,後者可視爲前者的資料來源(46)孫福喜《應劭〈漢官儀〉源流考》,載《文獻》1995年第4期。。其説可信,因爲現存的《漢官儀》仍然多載漢代的故事。在漢代將故事視作行政先例的觀念背景之下,保存、纂輯故事的意義正在於在一個轟鳴與扭曲的末世,爲漢家的禮樂法制保存最後一點知識與舊事。風雨如晦,雞鳴不已,其志之可悲處在此。

那麽,前文所提到的《太史公書》由“子”入“史”之進程爲何發軔於漢末,又爲何獨見於應劭《風俗通義》、荀悦《漢紀》二書,便可以從史書與故事在此歷史動態中的實際政治意義來理解。應劭《風俗通義·皇霸》小序曰:“蓋天地剖分,萬物萌毓,非有典藝之文,堅基可據,推當今以覽太古,自昭昭而本冥冥,乃欲審其事而建其論,董其是非而綜其詳略,言也實爲難哉!”(47)應劭著,王利器校注《風俗通義校注》,中華書局1981年版,第1頁。因此,“典藝之文”在漢代所具備的不僅是文獻意義,更有“審其事、建其論、董是非、綜詳略”的現實價值。這與漢人通經致用的思想是一貫的。

同樣,《漢紀》雖屬奉獻帝之命編撰,而荀悦在其中多加按語,論辯甚美,其旨與應劭略同。如《孝宣皇帝紀》:“荀悦曰: 天子無私惠,王法不曲成。若張敞之比,以議能之法宥之可也;使之亡,非也。”(48)《漢紀》,第351頁。荀悦另著有《申鑒》一書。《後漢書·荀悦傳》載“時政移曹氏,天子恭己而已。悦志在獻替,而謀無所用,乃作《申鑒》五篇”(49)《後漢書》卷六二《荀悦列傳》,第2058頁。,其編撰《申鑒》,實有綱紀國體之意,四庫館臣亦持此觀點(50)永瑢等《四庫全書總目》,中華書局1960年版,第773頁。,可與《漢紀》之意互相發明。而明人黄省曾乃謂之“亦徒空言也矣”(51)荀悦撰,黄省曾注,孫啓治校補《申鑒注校補》附録,第224頁。,恐非探本之見。

通過以上論述,《風俗通義》《漢紀》《申鑒》等書實可以幫助我們俯瞰司馬遷書在漢末由“太史公”到“太史公記”的書名異變之現象。“故事”在漢代政治論辯與決策中起着指導作用,同時亦在漢末的動盪中促成了《太史公》由“子”入“史”的進程。此即本文的一個基本認識。

西晉時荀勖制《晉中經簿》,首次以四部分類統轄群籍,史部書籍(丙部)雖從六藝中獨立而出,然尚且厠於子部(乙部)之後;南朝梁時阮孝緒撰《七録》,將史書(記傳録)置於諸子兵書之前、經典六藝之後,相對於荀勖有所斟酌;直到《隋書·經籍志》始創“正史”名目。此皆目録學家之所常言。若將《太史公書》題名的異變及其在漢末的政治與社會背景視爲史部之地位在目録學中升降浮沉的一個案例,我們或許能更深刻地——或從另一角度——來看待《史記》在漢代被接受之過程以及以《史記》爲代表的史書在目録學中分合演變的意義。

小結與餘論

本文對《史記》在漢代被接受的過程以及相關的思想史概念做了簡單的梳理與分析,大致可得出如下結論。司馬遷所著書在漢人筆下之題名由“太史公”到“太史公記”的蜕變並非僅僅是簡單的一字增減,更深刻地折射出《太史公書》在漢人的觀念世界中由私書、子書到官書、史書轉型的印痕。這個過程根植於漢代知識界以人名私書、以“記”名官書的書寫共識與話語方式,又在漢末故事焚蕩、朝綱散亂的社會變局之中被應劭荀悦所催動乃至完成。由於“故事”在漢代實際政治中所發揮的典憲意義,此過程不僅意味着《太史公書》作爲個體之由“子”入“史”,而且契合着子學自身衰微、分流而折入史學的趨勢,亦遥系着史部書籍在荀勖《晉中經簿》中分類獨立、在阮孝緒《七録》中躋升見重、最終在《隋志》中確立正史名目的學術史脉絡。

在以戰國秦漢相關問題爲對象的研究中,有一個重要的思路是以歷史考據的方法努力在思想史的陳迹中偵破、還原出清晰的事實。這個思路經過前人的充分運用與討論,成果極豐,其實不失爲思想史與學術史研究的正途。即以《漢志·諸子略》中所描述的諸子學源流爲例,章學誠、章太炎、吕思勉皆據此而斬釘截鐵地認定諸子出自王官,而反對者如胡適、傅斯年等以此“皆屬漢儒附會揣測之辭,其言全無憑據”(52)胡適《諸子不出於王官論》,載《胡適文集》第二册,北京大學出版社1998年版,第180頁。,而從事實判斷之角度加以非難。一方面以爲漢人近古而説近真實,一方面又認爲漢人喜懸構而説皆巫妄。换言之,雙方雖然意見相左,然而其争論都基於一個共同的出發點,即歷史或思想史的“事實”是存在的,因而也是可以被徹底探究與清楚描述的。針對此項争論,鄧駿捷曾撰專文予以重新探討,既破諸説之疑,亦將視角回歸到了漢代思想的現場(53)鄧駿捷《“諸子出於王官”説與漢家學術話語》,載《中國社會科學》2017年第9期。。正如徐興無師所言,在單純考據無法達到目標的情況下,“僅僅是因爲上古茫昧,史料缺乏使我們無法確考?還是因爲我們對考據的目標缺乏反思?”(54)徐興無《論説與叙事》,載《周勛初先生八十壽辰紀念文集》,中華書局2008年版,第65頁。因此,本文受徐興無師、鄧駿捷的啓發,對《史記》相關問題的探討亦循此思路,試圖以漢代的知識世界爲着眼點,而非以後人的立場對《史記》的性質進行判斷,從而對這一動態進行闡論。