动物与人的殊死较量

2020-12-28彭馨

彭馨

一、文本、教材分析

《狼》是部编本语文教材七年级上册第五单元的一篇精读课文。这一单元的教学导语提示道:“人与动物都是大自然的‘成员,人类始终面对着如何与动物相处共存的问题。在这一单元的课文中,有的表达对动物的喜爱、欣赏,对其命运的关注,有的体现人与动物之间的矛盾冲突。学习这些课文,可以激发学生对人与动物、人与自然关系的思考,培养学生尊重动物、善待生命的意识”[1]。而此单元要落实的语文知识则是“勾画重要语句或段落”“学做摘录”“学会概括文章中心思想”,学生预习时可以“连蒙带猜”地译读课文,再结合课文注释小心求证,获取真知。

《狼》这篇课文选自蒲松龄《聊斋志异》中《狼三则》里的第二则,写的是狼与人斗智斗勇的故事。两条狡诈的狼在吃了屠夫扔的肉之后仍对屠夫穷追不舍,屠夫凭借智慧和胆量让两只恶狼双双毙命于刀下。这篇文言小说只有短短二百多字,浅显易懂,学生可以结合注释和工具书来完成文意的基本疏通。作者以简洁明了的语言塑造了狼与屠夫的形象,描写了二者之间惊心动魄的故事情节,从这个角度而言,这篇文言小说是中学语文阅读教学、写作教学不可多得的材料。此外,课文看似在写自然界中狼与人的故事,但其中蕴含的道理隐晦而深刻。教师需要引导学生加深對重点语句的理解和体会,并联系单元教学主题,引导其对人与动物、人与自然的关系进行更为深入的分析和探讨。

二、教学目标及重难点

1.读通、读懂课文,积累文言字词和特殊句式。

2.分析狼和屠夫的形象,理解运用神态、动作、心理描写来塑造形象的方法,合理地改编故事;理解“叙议结合”的写作手法。

3.认识狼贪婪、凶狠、狡猾的本性,理解故事寓意:讽刺像狼一样的贪官污吏也将没有好结局。

三、教学课时

2课时。

四、教学方法

讲授法、朗读法、问答法、小组合作法。

五、教学准备

1.在课前借助课文注释和工具书,通过默读、猜读、圈点勾画的方式自主解决字词问题,力争读通课文,初步理解课文大意。

2.在课前搜集与这篇课文相关的资料,以备课中交流讨论。

六、教学过程

(一)导入

同学们,假设天色将晚,你独自一人走在郊外的小径上,享受着带有丝丝凉意的晚风的轻抚。突然,你发现身后传来细微的窸窸窣窣的响动,你快步往前走了两步,终于按捺不住心中的好奇,缓缓扭头,瞥见身后竟然是两只饥肠辘辘的恶狼,正对你目露凶光……在蒲松龄的笔下,就出现了这样惊心动魄的一幕。故事主人公与狼是如何展开较量的?其结局如何?今天就让我们来学习这篇文言小说——《狼》。

(设计意图:上课伊始营造一个与课文有关的故事情境,能够使学生的注意力迅速集中,将其带入到所要学习的课文中,也为更好地理解课文内容奠定了基础。)

(二)预习检查

请同学们用自己喜欢的方式读一遍课文,注意读准字音,读通课文。

1.字音纠正

缀(zhuì)窘(jiǒng)场(cháng)苫(shàn)耽(dān)少(shǎo)

顷(qǐng)瞑(míng)遂(sùi)尻(kāo)黠(xiá)

2.教师范读,划分节奏

一屠/晚归,担中/肉尽,止有/剩骨。途中/两狼,缀行/甚远。

屠惧,投以骨。一狼/得骨/止,一狼/仍从。复/投之,后狼止/而/前狼又至。骨/已尽矣,而/两狼之/并驱/如故。

屠/大窘,恐/前后受其敌。顾/野/有麦场,场主/积薪其中,占蔽/成丘。屠/乃奔/倚其下,驰担/持刀。狼/不敢前,眈眈/相向。

少时,一狼/径去,其一/犬坐/于前。久之,目/似瞑,意/暇甚。屠/暴起,以刀/劈狼首,又数刀/毙之。方欲行,转视/积薪后,一狼/洞/其中,意/将隧入/以攻其后/也。身/已半入,止露/尻尾。屠/自后/断其股,亦/毙之。乃悟/前狼/假寐,盖以/诱敌。

狼/亦黠矣,而/顷刻两毙,禽兽/之变诈/几何哉?止增/笑耳。

(1)重点语句停顿划分点拨

①而/两狼之/并驱如故:“之”字表示音节停顿,应该读轻声带过。

②其一/犬坐/于前:“犬”需与“坐”连读;“犬坐”,意思是像狗似的蹲坐在前面。

(2)教师总结划分节奏常见的方法

①意义划分法:先揣摩语句含义,调整为现代汉语的含义更容易划分节奏。

②语法划分法:句首发语词、主谓之间、动宾之间、转折词后、状语后置都要停顿。

3.试译课文

小组同学每人翻译一个段落,遇到不懂的词句先在小组内解决。最后,各小组选出代表将故事口译一遍,教师相机点拨。参考译文如下(屏显):

一个屠夫傍晚回家,担子里面的肉已经卖完,只剩下骨头。路上遇见两只狼,紧跟着走了很远。

屠夫害怕了,把骨头扔给狼。一只狼得到骨头停下了。另一只狼仍然跟着。屠夫又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又跟上来。骨头已经扔完了,但是两只狼仍像原来一样一起追赶。

屠夫非常困窘,害怕前后一起受到狼的攻击。看见田野里有一个打麦场,场主人把柴草堆积在打麦场里,覆盖成小山(似的)。屠夫于是跑过去倚靠在柴草堆的下面,放下担子拿起屠刀。两只狼不敢上前,瞪着眼睛朝着屠夫。

一会儿,一只狼径直走开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫前面。时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。屠夫突然跳起,用刀砍狼的脑袋,又连砍几刀把狼杀死。屠夫刚要上路,转到柴草堆后面一看,另一只狼正在柴草堆里打洞,打算要钻洞进去从后面攻击屠夫。狼的身子已经钻进一半,只露出屁股和尾巴。屠夫从后面砍断了狼的后腿,也把狼杀死了。这才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用这种方式来诱惑敌方。

狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?只不过给人们增加笑料罢了。

(设计意图:通过课前预习、读音纠正、节奏划分,学生能够基本读通课文,大致理解课文内容,但对重点字词句的理解还是存在一定的困难。笔者采用新课程理念所倡导的“自主、合作、探究”的学习方式,小组成员先内部分工,自主口译相关内容,遇到疑难先在小组内进行讨论,再推选出代表进行展示,进而实现自主学习、整体提高。)

4.读出文韵

在理解文意的基础上,再次朗读课文。要求:自由朗读课文,注意语速要根据故事的开端、发展、高潮、结局等有相应的变化。稍后请同学朗读。

提示:第一段是故事的开端,语气要稍微平缓;第二段屠夫感到害怕,这里语速稍快,体现其害怕的心理以及当时紧张的气氛;第三段屠夫处境艰难,两面受敌,这是故事的进一步发展;第四段,屠夫由害怕到奋起反抗,这是故事的高潮,此时语速应急促一些。

(设计意图:从读准字音和停顿到读出文意和文韵是一个循序渐进的过程,也是学生从初步感知到深入理解的过程。)

5.重点字词、句式归类整理

(1)通假字:“止”通“只”。

(2)词类活用

①敌:恐前后受其敌,名词作动词,“攻击”。

②前:狼不敢前,方位名词作动词,“上前”。

③犬:其一犬坐于前,名词作状语,“像狗似的”。

④洞:一狼洞其中,名词作动词,“打洞”。

⑤遂:意将隧入以攻其后也,名词作状语,“从通道”。

(3)一词多义

①敌

恐前后受其敌(攻击);盖以诱敌(敌人)。

②其

恐前后受其敌(代词,代指两条狼);场主积薪其中(代词,代指麦场);屠乃奔倚其下(代词,代指前文出现的柴草堆);其一犬坐于前(其中);一狼洞其中(代词,代指课文前面部分出现的柴草堆);意将隧入以攻其后也(代词,代指屠夫);屠自后断其股(代词,代指狼)。

③积薪

场主积薪其中(堆积柴草);转视积薪后(柴草堆)。

(4)古今异义

①几何:禽兽之变诈几何哉?“多少”,课文中意为“能有多少”。

②股:屠自后断其股,“大腿”。

③盖:盖以诱敌,“原来是”。

④耳:止增笑耳,“罢了”。

⑤去:一狼径去,“离开”。

(5)特殊句式

①倒装句兼省略句:投以骨(是“以骨投之”的倒装和省略)。

②省略句:顾野有麦场(省略主语“屠”,可补充为“屠顾野有麦场”);方欲行,转视积薪后(省略主语“屠”)。

(设计意图:笔者对文言知识进行了一定的梳理,能够有效夯实学生的語文基础,提升其语文素养,而这对于刚进入初中学习阶段的七年级学生来说尤为重要。)

(三)梳理故事情节

这个故事是围绕屠夫与狼展开的,我们可以从不同的角度来梳理故事情节。请根据提示,将括号内的字词补充完整。

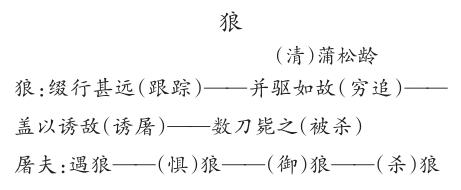

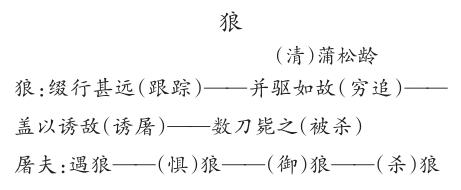

明确:

1.从屠夫的角度:遇狼——(惧)狼——(御)狼——(杀)狼。

2.从狼的角度:缀行甚远(跟踪)——并驱如故(穷追)——盖以诱敌(诱屠)——数刀毙之(被杀)。

(四)品评形象

1.狼的形象特点

在屠夫和狼斗智斗勇的过程中,两只狼具有怎样的特点?你是从文中哪些地方看出来的?请快速阅读课文,边读边思考,找到关键词句,写上批注。

预设1:极有耐心:“缀行甚远。”两只狼紧跟着屠夫走了很远,寻找机会下手。

预设2:贪婪:“一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。”两只狼都吃到了骨头,仍然像原来一样对屠夫紧追不舍,看来狼的目标不仅仅是屠夫担中的骨头,接下来就是屠夫了。

师:这里需要注意这两个词语的区别。同样是追赶,“缀行”表示两只狼前后紧跟,“并驱”则表示两只狼同时追赶,这里进一步体现出狼的急不可耐和贪婪、凶残的本性。

预设3:凶狠:“狼不敢前,眈眈相向。”狼虽然看到屠夫“弛担持刀”,不敢往前,但对屠夫仍步步紧逼,从它们凶狠的眼神中就可以看出它们对屠夫垂涎三尺。

预设4:奸诈狡猾:“少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,一刀劈狼首,又数刀劈之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。”狼知道与屠夫正面对抗是行不通的,于是合作起来,一只狼在屠夫面前闭上眼睛,假装悠哉地睡觉,实际上是为了降低屠夫的警戒心,给另一只从柴草堆打洞从后方攻击屠夫赢得时间。

2.屠夫的形象特点

面对贪婪、凶残又狡诈的狼,屠夫是怎么应对的?从中体现出他怎样的性格特点?请从原文找出关键句回答。

预设1:妥协:“屠惧,投以骨。”面对紧跟着他的两条狼,屠夫感到非常害怕,往后扔骨头给狼,想把狼止住。

预设2:善于寻找机会:“屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。”屠夫的处境非常困难,害怕受到狼的两面夹击,这时他看到了麦场,麦场中堆积了柴草,于是立马跑过去,靠在柴草堆下,卸下担子,拿起了刀。

师:屠夫在扔给两只狼骨头之后,它们仍对自己紧追不舍,他这才知道狼的终极目标原来是自己!担子中的骨头已经没有了,自己形单影只,此时若两条狼一齐扑过来,后果将是什么可想而知。屠夫心里虽然十分害怕,在这种窘迫的处境下,他只能利用极为有限的条件寻找逃生办法。

预设3:果决勇敢:“屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。”屠夫突然一跃而起,用刀劈狼的脑袋,又砍了好几刀,狼终于被杀死。

师:这是整个故事的高潮所在。或许是屠夫的生存潜能被激发出来了,他由先前的“惧”“窘”转变为奋起反抗,手起刀落,砍死了狼。在朗读这一部分时,要读得快一些,把紧张的气氛和屠夫迅疾的动作读出来。

预设4:警惕性高:“方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。……屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。”屠夫杀死了前面的狼,正想要离开,转身看到柴草堆后还有一只狼,并且企图攻击自己,于是当机立断砍下狼腿,杀死了它。假若他没有“转视积薪后”,说不定就落入在打洞的狼口之中了。

(设计意图:《义务教育语文课程标准(2011年版)》指出,对课文的内容和表达要有自己的心得,能提出自己的看法和疑问,并能运用合作的方式,共同探讨分析,解决疑难问题。[2]此外,为了落实此单元语文要素的教学,笔者让学生边读边思考,写下批注,记录自己的所思所想,而教师则充当组织者、引导者的角色,充分保障了学生的主体地位。)

(五)分析写法

1.心理描写

师:屠夫和狼展开了一场漫长的拉锯战,最后屠夫终于找准时机果断出手杀死了恶狼。在这一过程中,有没有同学注意到屠夫的心理变化?蒲松龄在课文中仅用几个字就描写出了在故事发展的不同阶段屠夫的心理变化。请迅速浏览课文,圈出表明其心理变化的关键字。

明确:“惧”“窘”“恐”“悟”。

师:在故事开端,当他发现自己被狼跟踪时,心里是非常害怕的——“惧”;随着故事的发展,屠夫把担中剩下的骨头投给狼后,狼“并驱如故”,此时屠夫“大窘”,“大”字表明其害怕程度进一步加深,内心早已惊慌失措。直到屠夫找到柴草堆,趁一狼径去、一狼假寐之时,暴起杀狼。而后其警惕心下降,意欲离开,才发现另一只狼正打算攻击自己,于是当机立断,杀了第二只狼。这时,他才“悟”出前狼“目似瞑,意暇甚”的用意。因此,“惧”“大窘”“恐”“悟”体现出了屠夫由遇狼时的害怕、妥协到抓住时机暴起杀狼的果决,再到悟出狼的阴险狡诈的心理变化过程。这是小说塑造形象时经常使用的方法——心理描写。

2.动作描写

师:除了心理描写,小说塑造形象的方法还有神态、外貌、语言和动作描写。那么,在与狼较量的过程中,屠夫采取了什么行动呢?继续浏览课文,用原文内容进行回答。

明确:“投以骨”“复投之”“顾”“奔”“倚”“弛”“持”“暴起”“劈”“转视”“断”“毙”。

师:这一系列动词的使用其实就是动作描写。有没有同学愿意结合屠夫的心理变化过程,加上刚才从文中找出的描写动作的词语,用自己的话说说故事的经过?

预设:屠夫看到尾随的狼,感到“惧”怕,“投以骨”且“复投之”,企图逃身,但未果。“大窘”之时,环视四周发现堆着柴草的麦场,立马奔跑过去,倚靠在柴草堆下,卸下担子,拿起了刀,找准时机,暴起劈狼,“转视积薪后”,发现另一条狼正在打洞企图从后面攻击自己,便立马砍断狼腿,于是这只狼也命丧刀下。

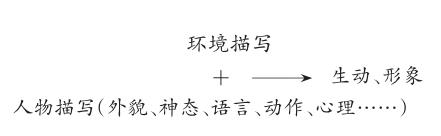

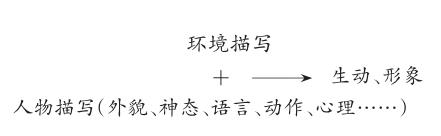

师:这样的叙述颇为完整,且忠实于原文,但是不够有画面感,很难让人有紧迫、紧张的感觉。刚才我们讲到人物的描写方式有心理、动作、神态、语言、外貌描写,看看我们能不能运用这些描写方式,发挥想象,创造性地改编一下这个故事,使其听起来更加扣人心弦呢?同学们先看看老师改编的第一段,说说你看完后的感受,并将改编后的故事和原文进行比较,看看有什么不同之处。

(屏显)

暮色四起,月亮还没出来,天空中只有一些乌云孤零零地飘着,我挑着担子走在回家的路上。“今天生意不错,担子里的肉都卖完了,只剩下一点儿骨头,等会儿回去熬个骨头汤犒劳一下自己”,我美滋滋地想着。忽然,一阵窸窸窣窣的响声传来,我扭头一看,原来是风吹树叶的声音,于是加快脚步继续赶路。不一会儿,那阵响声又从身后传来,但这次似乎夹杂着鼻息声,隐约還闻到动物身上特有的气味。职业的敏锐感让我意识到这不是好对付的家伙,我浑身打了个激灵,心口开始跳个不停。“可能遇到麻烦了……”,一个念头从心中闪过。我下意识地攥紧了手中的担子,吞了口唾沫,缓缓扭头,瞥见身后不远处有两双绿色的眸子在暮色中散发着幽幽的光,霎时间,豆大的汗珠从额头上滚落下来,我手里的担子攥得更紧了,身体却不受控制,筛糠般地抖动起来……

明确:读起来让人有紧张感;采用了第一人称,有代入感;运用了心理描写、动作描写,使故事情节更加生动形象;运用了环境描写,烘托了紧张的气氛。

师:人物、情节、环境,这是小说的三要素。我们在写记叙文时总是要求将故事情节写得生动、形象,那么就要考虑在这几个方面着力。同学们能不能试着将剩下的几段改编成白话故事呢?挑你喜欢的段落写一写,要求忠于原文,合理想象。给同学们八分钟的时间,稍后请大家推荐代表发言或主动发言。

(学生写作,教师巡视,而后展示、交流、评价。)

(设计意图:检验学生是否真正掌握了某个知识的关键在于看能否灵活运用它。教师先给出例子,再让学生举一反三,发挥想象,既降低了任务的难度,又激发了学生思考和写作的兴趣。)

3.叙议结合

作者仅仅只是想给我们讲述一个屠夫和两只狼之间斗争的故事吗?在叙述完屠夫杀狼的结局后,故事就完全结束了吗?

明确:没有完全结束。作者在课文末尾议论道:“狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。”

师:这一段中作者对狼的态度如何?你是从哪里看出来的?

预设:狼是很狡猾的,但顷刻之间两只狼都被杀死了,禽兽的诡诈手段能有多少啊,也只不过是增加笑料罢了。一个“笑”字,从中我们可以看出作者对狼的不屑和嘲讽。而且这句话是以反问的句式说出来的,加强了讽刺的语气。

师:那同学们能不能把这种语气读出来?(重点读好“黠”“笑”“耳”字。)

(学生朗读,教师评价。)

师:通过梳理我们知道,课文的前四段都在描写屠夫与狼斗智斗勇的过程,最后一段是作者发表的议论,表达出他对狼的嘲讽,这种写作方法称之为“叙议结合”。具体来说,是先叙后议,文章末尾的议论语句可以起到总结全文、篇末点题、画龙点睛的作用。此外,“叙议结合”还有先议后叙、夹叙夹议等不同表现形式。前者的议论往往出现在文章篇首,主要作用是提示和点题,后者即一边叙述一边议论,能够及时发表作者的观点和看法。同学们在以后的写作实践中要学会灵活运用这种写作方法。

(六)主题探究

师:作者写这个故事的目的只是想告诉我们如何战胜狼这种动物吗?结合你查找的关于课文的资料说说你的看法。

明确:这篇课文选自文言短篇小说集《聊斋志异》,“聊斋”是蒲松龄的书斋名,“志”即记录,“异”指的是奇闻异事。蒲松齡一生怀才不遇,穷困潦倒,坎坷、艰辛的生活加深了他对社会的认识,于是他通过写一些以动物、鬼、妖为题材的小说来反映社会现实。郭沫若先生曾评价《聊斋志异》道:“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分。”换言之,蒲松龄描写鬼、妖的水平高人一等,对贪官污吏的讽刺也非常深刻。文中的“狼”在某种意义上便象征着凶狠、狡诈、贪婪的封建官吏,狼被人杀死也就意味着普通百姓最终能够战胜豺狼一般的封建官吏。

(七)拓展延伸

师:蒲松龄写的《狼》有三则故事,今天学习的课文是其中的第二则。第一则中的狼因贪婪而死于屠夫的挂钩,第二则中的狼因狡诈死于屠夫的刀下,第三则中的狼因凶残被屠夫吹气膨胀而死,似乎狼在和人的斗争中一直都没有好的结局,“狼狈为奸”“狼心狗肺”“鬼哭狼嚎”“狼子野心”这些成语也表明狼与恶密切相联。抛开这几则故事的象征意义,你是如何看待狼这种动物的?在现代社会中,人与狼应该如何相处?课后请同学们读一读姜戎的《狼图腾》,相信你们会有不一样的发现。

(八)作业布置

1.运用环境描写、人物描写等方法,合理想象,把这则文言小说改编成白话故事。

2.阅读姜戎的《狼图腾》,下节课一起谈一谈这部作品中的狼与我们认识的传统意义上的狼有何不同之处。

七、板书设计

注释:

[1]教育部组织编写:《义务教育教科书·语文(七年级上册)》,人民教育出版社,2016年,第95页。

[2]中华人民共和国教育部制定:《义务教育语文课程标准(2011年版)》,北京师范大学出版社,2012年,第15页。

(作者单位:江西师范大学文学院)