寻找图像中的乐舞

2020-12-28吴雪梅刘建

吴雪梅 刘建

在布尔迪厄的区隔理论中,古典舞属于精英艺术,品味精微,且具有“合法趣味”[1],是民族和国家的身份表征。作为社会阶层区隔的重要手段,古典舞也由此区别开民间舞、现当代舞和流行舞等,换言之,后者的存活与转化,皆与古典舞的“合法状况”相关,如汉代的“百戏”,如果没有“乐舞”引领,想怕只能是杂耍,进不了国家视野。又如宋代《百子杂剧图》中有中国北方伞头秧歌图像,元代时上升为国家仪式组成部分,“大都路掌供各色金门大社一百二十队”,“帝及后妃公主,于玉德殿门外,搭金脊吾殿彩楼而观览焉”,“岁以为常,谓之游皇城”。[2]其中“金门大社”之“金门”即金色的门,至今还体现在伞头秧歌活动中的门楼上——因为给皇家表演,所以敢用“金”,[3]此种情况古今中外皆如此。

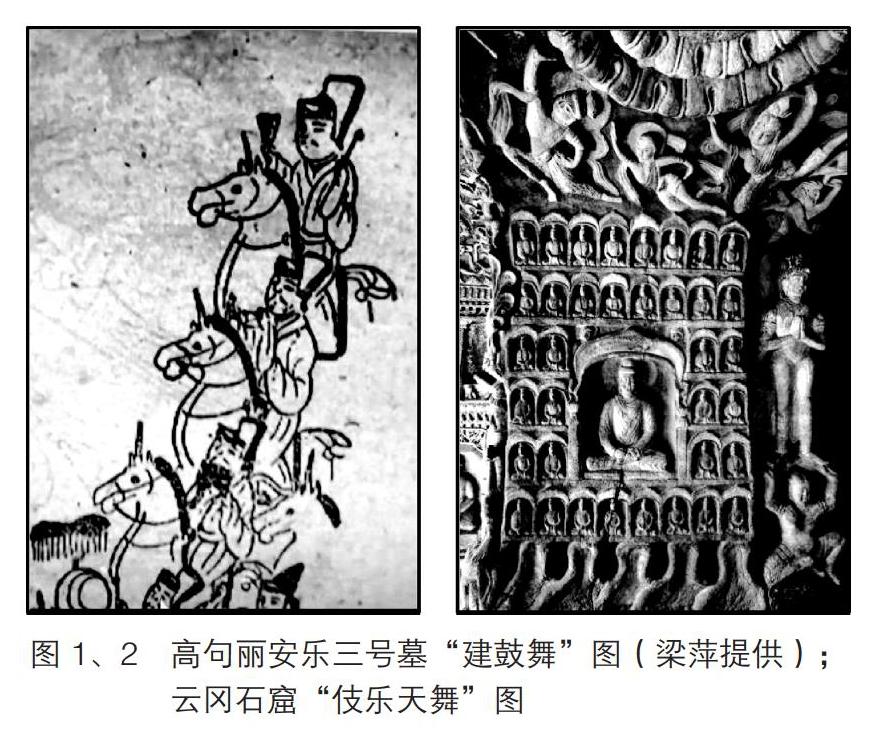

为了取得国内和国际的合法地位,20世纪中期前后,诸多东方古典舞开始了自己的重建,以使新的民族国家取得身体文化与审美的身份表征,比如韩国古典舞和高棉古典舞,它们先后完成了自己的建设使命,踏进了世界古典舞之林。就时间而言,中国古典舞应该比韩国古典舞更悠久,像汉画中的建鼓舞,比三国时期(4世纪中叶)高句丽墓同类鼓舞(图1)早200多年;就文化空间而言,中国古典舞应该比高棉古典舞更阔大,像与吴哥窟舞蹈相媲美的佛教龟兹石窟、敦煌石窟、麦积山石窟、响堂山石窟、云冈石窟等诸多石窟中的舞蹈(图2)。今天,韩国鼓舞已成表演体系,高棉古典舞的《仙女》已由浮雕图像而重建,成为世界非物质文化遗产的舞台艺术。遗憾的是,中国古典舞的深广并没有充分呈现为今天舞台上的实绩,原因之一是尚未真正“睁开眼看”(鲁迅语)这些历史视觉踪迹——看到其丰富性和统一性,看到其先在的价值,看到其重建复现的可能与困难。

一、多元一体的图像乐舞思想

事实上,当我们看到历史上中国古典舞的视觉踪迹时,会惊讶地发现其多元一体的丰富性和统一性足以令人震撼,包括眼花缭乱的建鼓舞和仙女舞,它们如同一个巨大容器中的差异性组合。于此之中,中国古典舞的多元一体是一种思想基础,借以跳出当下“中国古典舞汉族主体论”的井底,看到一个先在的古典舞万花筒。

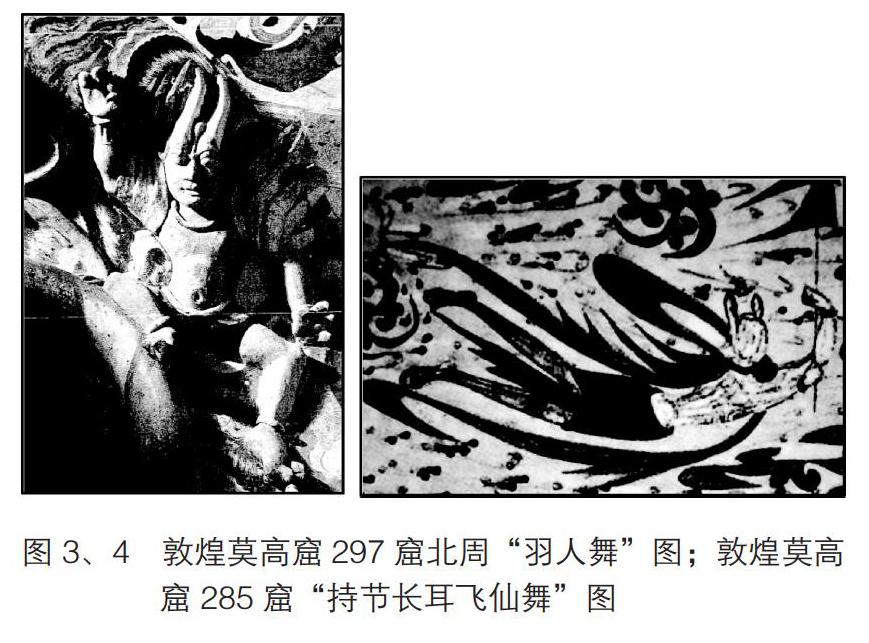

1916年,契伦(Rudolf Kjellén)撰写的《国家为一有機体》将地缘政治学作为一门学科单独提出来,通过唤醒陆地、海洋与人类的关系,综合了史学、地理学、经济学、政治学等不同学科,使得古老的地球学不再以土地学面貌出现,重新恢复人类地理学的生机与活力。随后,艺术地理学也分支出来。按照艺术地理学的外部研究,历史上的中国古典舞可以在中国陆地版图上呈“半月形”。今天,考古学已清楚地证明一个事实——“中国不是中原”,在中国艺术史形成的整体进程中,“中央更新和边缘微变”不断地推进包括古典舞在内的中国古典艺术的发展。[4]这其中,经济的、政治的、民族的、文化的、语言的种种因素都影响着中国古典舞的形态——从丝绸之路到唐蕃古道和茶马古道,从汉唐到元代“土司制”、明代“土司—卫所制”和清代“改土归流”政策,从汉藏语系到汉语八大方言和西南官话……正是这种高度的融凝状态,使得汉画“一鼓立中国”的建鼓舞由“汉”而“胡”,由中原而朝鲜半岛,亦使得汉画羽人舞舞成敦煌壁画上的“羽人”“飞仙”“飞天”,不明胡汉,不辨东西,不知汉唐(图3、4),它们都称得上是和而不同的中国古典舞,不仅时间长、地域广,而且血脉相连,或是一因一果,或是一因多果,或是多因一果,或是多因多果。

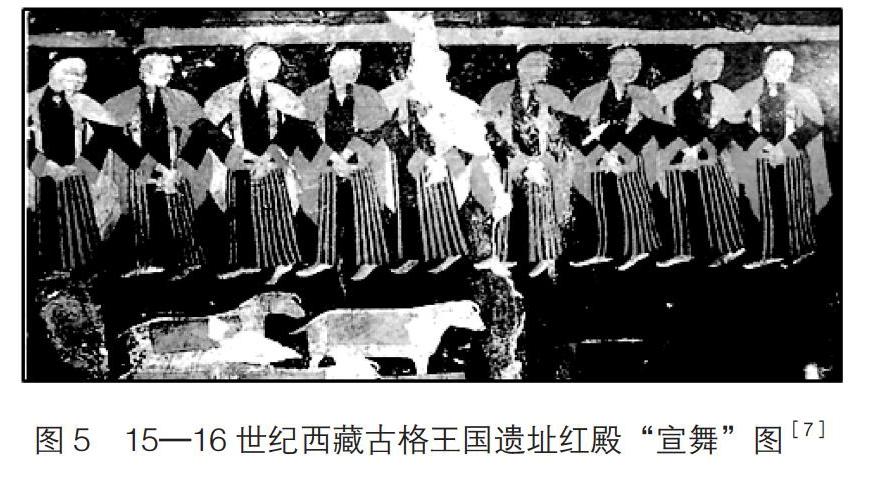

杨念群先生曾借清王朝的统治形式谈到“多元一体”中“一体”的大一统国家认同问题,罗列了学术界三种不同的看法:一是秉持传统的“大一统”政治观,强调大汉民族,把中央对少数民族的关系看成行政规划逐渐渗透的体现,而少数民族对这种版图统一的接受和适应的态度成为其归化与“团结”程度的指标,少数民族由此变成了行政治理的对象;二是突出不同的族群特征,淡化作为“中国”形象代表者之中华民族统治者的完整身份;三是在“边缘研究”的叙说框架下,“族群”被看成一个人群主观的认同范畴,而非一个特定语言、文化与体质特征凝聚而成的综合体。第三种看法以“边缘研究”取代本质化的“内涵研究”,可以“防止上层统治者和知识精英任意使用权力界定族群特质和边界的弊端”,[5]它实际上是古今所有政体和国家结构形式都必须面对的问题。如果说这种边缘研究在区别地理学、民族学、文学等领域可以使用的话,那么它也适用于艺术学及其舞蹈学研究中,身体语言的模糊性为此提供了基础。[6]比如蒙元时期的古典舞融凝状况,13—14世纪,兴起于漠北草原的蒙古族群,历经数十年西征南伐,“起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一。故其地北逾阴山,西及流沙,东尽辽东,南越海表”(《元史》第58卷《地理》),建立起横跨欧亚的元王朝,其疆域远迈汉唐,实现了五代、宋、辽、金时期未能实现的对于辽阔疆土的大一统。大一统之中,品味精微的舞蹈如耶律楚材《赠蒲察元帅》其五所云:“素袖佳人学汉舞,碧髯官妓拨胡琴。”从中可以看到西域地区佳人学习汉族舞蹈、官妓学习游牧地区琴艺的文化融合历史图景。蒙元“中国”如此,汉唐“中国”、明清“中国”未尝不是如此;关于“中国”的历史论述如此,关于“中国古典舞”的历史观照亦当如此。诸如15—16世纪已纳入中国版图的西藏古格王国的宫廷“宣舞”(图5)。

古典舞的多元一体并非只是中国古典舞独特的现象,古典芭蕾舞、印度古典舞等都存在这种“中心”与“边缘”互动的关系。在西方芭蕾舞史上,古典芭蕾舞“中心”的不断转移和“边缘”的后来居上已是共识,而印度古典舞的大流派则相互构成7个中心与边缘。

在“中心”和“边缘”之间,有“中间地带”的“中间人”活动,特纳的边疆论以之为文明与野蛮交汇的地点,这一概念后来被美国边疆历史学派发展为“文化接触带”(Zone Cultural Contact),用以描述不同文化在特定空间内的接触与互动。这种接触与互动在左右逢源的同时,也带来了结构上的张力,突出表现为随着外部环境的变化,呈现出一种近似利奇所言的钟摆过程。[8]像汉高祖征战期间发现的巴蜀地区的“巴人舞”,而后被纳入宫廷,在这里汉高祖可以视为“中间人”。在古典芭蕾舞的发展过程中,丹麦学派及创始人布农维尔、美国学派及创始人巴兰钦等,可以视为现代“中间地带”的实践者;印度古典舞中卡塔克流派的形成与发展也来自钟摆过程。我们还能看到,高棉古典舞处在南亚舞蹈文化圈的“文化接触带”中,其《仙女》舞与印度舞蹈文化脱不开关系;同样,韩国古典舞则处在东亚舞蹈文化圈的“文化接触带”中,这也是高句丽墓中建鼓舞与汉画舞蹈中建鼓舞何以具有结构上的相似性和各自张力的原因。

二、图像乐舞的视觉踪迹

与多元一体思想的确立相并行的,是大量有价值的舞蹈图像视觉踪迹的存在,它们构成了中国古典舞多元一体重建复现的可能。

在世界艺术史中,古典视觉艺术研究与“复兴”的基础在于图像和图像学研究。与潘诺夫斯基的《图像学研究》和里帕的《图像学》相比,马勒的《哥特式图像:13世纪的法兰西宗教艺术》以及《图像学:12世纪到18世纪的宗教艺术》更为具体。作为法国著名的美术史家,埃米尔·马勒(1862—1954)提倡用图像学的方法研究法国哥特式艺术和建筑,其目的在于使之在今天重享盛名,这与中国图像乐舞重建复现的目的不谋而合:

我从这座教堂来到那座教堂,但从未遇到过考古学家、艺术家,甚至游客。幽暗中,只有寥寥几个妇人跪在祭坛的灯边;年老的牧师在向孩子们讲解教义;还有最虔诚的洗礼仪式——以上这些是我经常看到的景象,无论是在最普通的教堂还是在最著名的教堂中。我久久欣赏着门廊中的雕像或中央广场的彩绘玻璃窗,但未曾有人分享我的这种乐趣。我不禁自问,在法国,是否还会有人为这些杰作所感动。悲哀的是,这些教堂,曾经用成千上万的石雕和玻璃画来宣传教义,如今却再无人留意它们。如果可以,我决心复兴这一遭到忽视的重要艺术,使她重新享有盛名。[9]

他的“复兴”内容,包括艺术的类型、观念、历史价值、伦理价值以及相关知识——从宇宙起源到人的行为戒律。他的“复兴”方法,包括“作品与文献对应原则”(相当于中国古人的“左图右书”)、象征主义的“传统解经法原则”和阐释的“适度原则”。这些与中国图像乐舞的重建复现内容与方法多有相似之处。从潘诺夫斯基对图像学的定义来看,马勒的图像学研究还停留在图像志分析的阶段——根据原典知识解释约定俗成的题材,并在不同历史条件下运用对象和事件来表现特定主题和概念,尚未到达潘氏的图像学解释阶段,[10]但是从“决心复现这一遭到忽视的重要艺术”的角度来讲,马勒略显刻板的研究恰恰是中国图像乐舞重建复现所要迈出的坚定的第一步——寻找并定位视觉踪迹。

今天,中国圖像乐舞重建复现的探索正在以多元一体的方式进行。2017年9月15日至18日,“首届‘一带一路图像乐舞重建复现研讨会”在云冈石窟研究院召开,按照两年一届的约定,2019年11月1日至3日,“第二届‘一带一路图像乐舞重建复现研讨会”在山东青年政治学院舞蹈学院召开,两次研讨会均以实操的方式展开理论研讨。所谓“一带一路”是一个历史时空交合的概念,是历史上中国古典舞多元一体的范畴表述,它远远超出了“汉画羽人舞”“汉画舞蹈”“汉代舞蹈”等断点、断面、断代的研究,而是走向中华民族大传统舞蹈的广阔天地,并直指当下的中国古典舞建设背景。在中国近代史上,支撑中国救亡图存的“脊梁”除了“实业救国”“教育救国”“医学救国”“文学救国”等救国论外,还有“兴史救国”论,认为历史的复兴可以“让国土和民族不致沉亡,反得永生”。[11]在这之中,还实施了用新方法整理旧材料的实际操作。这种以史“永生”的观念与方法是今天“民族复兴”的不同时代的同一切入点,是今天中国古典舞理应踏上的“欲前先后”之路——文化艺术生产的反加速。

在此基础上,“图像乐舞”的概念被提出,即以视觉踪迹的图像为原点,重寻乐舞一体的以道具舞为主的中国古典舞构建方式,在图像学的基础上使长期分离的中国音乐学与舞蹈学“分久必合”。这是极为复杂和艰深的知行一体的工作。诸如汉画盘鼓舞,既是“乐”,又是“舞”,不仅要踏出“乐章”,还要跳出巾袖飘飞的舞段(图6、7),又如敦煌舞的反弹琵琶伎乐,要自弹自跳,以此才能与我们今天的所谓“纯舞”相媲美。在中国古典舞中,无论盘鼓、琵琶还是巾袖,都属于多模态话语媒介系统的平行站位而非主从关系,这是中国古典舞的一种独特的表现方式,有别于西方的芭蕾舞和现代舞。此外,这一话语媒介系统中还有自身的和而不同,诸如汉画巾舞不同于敦煌巾舞,从巾的长短、质地(亚麻或丝绸)到持巾方式和舞容舞技均迥然不同。在图6中,左侧持鼗而舞的俳优是乐舞一体的,且有脚上木屐的足蹈,其滑稽舞风以鼗鼓鼓技和木屐踢踏技为基础,右侧持巾而舞的舞伎是更高技艺的乐舞一体,其足下木屐击打盘鼓而舞,有类战国“西施响屐舞”,比之“利屐”击盘鼓更为复杂,至于其手上的长巾,显然是在棍上的巾技,非倾斜流动不能展开。凡此,与敦煌舞伎徒手执巾于小圆毯上的定点旋转技艺全然不同(图7)。当然,这其中还有前者道家的“踏罡步斗”和后者佛家的“轮迥觉悟”的不同。

这样,“重建复现”的队伍就至少需要三种知识结构——历史学、音乐学和舞蹈学,借以从基础研究到乐舞实操。因此,两届“一带一路”图像乐舞重建复现研讨会参加人员及议题构成也是依据这样的关系。按照已有的舞蹈实绩呈现,[12]两届研讨会所涉及的乐舞可依“半月形”自西向东排列如下(汉画舞蹈单列):[13]

1.古格王朝壁画舞蹈与藏族宫廷舞研究(西藏)

2.龟兹石窟壁画乐舞的动态呈现初探(新疆)

3.敦煌舞重建的图像与文献依托(甘肃)

4.唐代韩休墓壁画“对舞”方式(陕西)

5.唐代胡腾舞的复活重现与舞台探索——以河南博物院华夏古乐团为例(河南)

6.响堂山石窟伎乐天舞研究(河北)

7.云冈石窟伎乐天舞研究(山西)

8.《人舞》复现研究(山东)

9.汉画建鼓舞的形而上建构

10.汉画长袖舞的社会人伦形式

11.汉画羽人的舞蹈空间

12.汉画舞蹈俳优与巾舞研究

13.汉画舞蹈鼗鼓舞与武士舞研究

14.汉画舞蹈楚风研究

15.汉画舞蹈训练研究

16.汉画舞蹈与敦煌壁画舞蹈训练的比较研究

……

相对于多元一体的中国古代图像乐舞,这些重建复现的粗糙的实绩实乃九牛一毛,不仅在内容上支离破碎,而且在形式上也令人堪忧。凡此,在说明中国图像乐舞重建复现的可能性的同时,也说明了其困难所在,特别是由于艺术管理偏差所带来的资源整合与制作方式等问题。

站在管理学的立场上看,与其他舞种不同,古典舞之所以称之为“国舞”,就在于它是以国家支持体系为后盾,从思想指导到物质后援形成合力。如有中国宋代的采莲女子队舞、蒙元时期的《十六天魔舞》,又如至今依旧由英国皇室出资维系的英国皇家芭蕾舞团,20世纪中期的东方国家古典舞重建也是如此。中华人民共和国成立后,中国古典舞的建设同样不例外,国家支持体系给予了它重生的机遇(至今依然)。1956年,中国科学院哲学社会科学部召开了十二年发展规划会议,会议上制定了舞蹈的十二年规划,从一组非常具有说服力的数据可以看出与五四时期截然不同的对待传统舞蹈文化的态度:“以50%的比重研究古代舞蹈,30%进行资本主义舞蹈的研究,20%进行社会主义舞蹈的研究”。[14]按今天的舞种划分,即中国古典舞占50%,西方芭蕾舞、国标舞、现代舞等占30%,现实主义题材的当代舞占20%。正是因为有了这一支持,吴晓邦先生及天马舞蹈艺术工作室对古代舞蹈的追求才能转化为实践的操作:1956年他去苏州拍摄了道家乐舞的全部资料以及桂林和江西的傩舞;1957年,他带领团队再次于曲阜拍摄了六佾舞与完整的祭孔仪式;1959年,“古曲新舞”的《青鸾曲》《十面埋伏》《阳春白雪》《春江花月》《梅花操》《平沙落雁》等节目出现在天马舞蹈艺术工作室的节目单中。此后,天马舞蹈艺术工作室一直力图以“‘古曲新舞表现出中国古典文化底蕴,为天马的学生开设诗词课、国画课和古典表演课……我想久而久之,这项研究工作会取得成绩,一种区别于戏曲舞蹈、芭蕾舞、现代舞的‘新古典舞会有前途的。”[15]

三、重建复现的可能与困境

改革开放和新世纪的“民族复兴”为研究古代舞蹈奠定了越来越厚实的政治基础,而“寻根”的向度和“一带一路”的乐舞图像踪迹则为中国古典舞的建设提供了一条切实的路径,需要中国舞蹈界以合力予以实施。但情况并不尽如人意,这其中的一个重要原因,便是在国家整体支持体系到位的情况下,层层管理不到位——甚至缺位,包括对问题的认识程度、对人力物力资源的分配以及本位主义的排斥等,使得中国图像乐舞的建设难以形成有组织有计划的“集团作战”。

汉舞、唐舞之后,宋代程式化的宫廷舞蹈是中国古典舞的又一元模式,其中以采莲女子队舞为代表之一:“队舞之制,其名各十……女弟子队凡一百五十三人……六曰采莲队,衣红罗生色绰子,系晕裙,戴云鬟髻,乘彩船,执莲花。”(《宋史·乐志》)四川泸县石桥镇新屋嘴村宋墓出土有石刻“采莲舞女”图,是同一墓室中相对应的两幅图(图8):两位采莲舞女戴软脚花冠,着圆领窄袖上衣,罩一云肩,圆领上露出内衣衣领,下穿及地长裙,系一腰带,束腰袱,跷尖鞋踏莲叶,一手执饰物莲花,一手提袖摆臂,屈膝缓步起舞。[16]遗憾的是,这一“左图右书”齐全的南宋乐舞至今还束之高阁,更遗憾的是,当音乐考古学者按宋代《事林广记》文献中的古乐谱重建出听觉乐曲时,只是有“乐”而无“舞”(图9),这是“乐”“舞”分家的现象。

又有“史”“舞”分家的现象。与宋代宫廷采莲女子队舞风格迥然不同,蒙元宫廷的《十六天魔舞》典型地呈现出中国古典舞“中心”与“边缘”的融凝状态。关于《十六天魔舞》的表现内容,学界现有观点并不完全统一:一部分学者以之为表现了莲花生大师收伏魔女成为护法神的传说,是在佛教密宗供养诸佛的“金刚舞”基础上形成的,其舞为“法舞”;另一部分学者则以之为表现了佛拒绝天魔色相引诱,认为天魔扮演的是与佛相对立的角色,其舞为“淫舞”。依“左图右书”考证,此舞当为“法舞”——舞以礼佛,舞以象功,这在《元史·礼乐志》中关于“说法队”七队中有记载。在表现形式上,《十六天魔舞》形成的“钟摆过程”中有前朝的巾袖舞、胡旋舞和柘枝舞踪迹,体现了风格上的多元一体。元人萨都剌《上京杂咏》(其三)有云:“凉殿参差翡翠光,朱衣华帽宴亲王。红帘高卷香风起,十六天魔舞袖长。”《元史》第43卷《顺帝纪》中亦载:“合袖天衣、绶带鞋袜”,这里“舞袖长”和“绶带”(长丝带)脱不开汉画之巾袖舞。关于胡旋舞,元人所撰《析津志·岁纪》记载:“礼毕相君擎玉盏,云和致语昌宫燕,十六天魔呈舞旋。”又有元代诗人瞿佑描写《十六天魔舞》“教坊不进胡旋女,内廷自试天魔队”和张翥《宫中舞队歌词》的“舞心挑转急,一一欲空飞”。至于已经跨越时空的柘枝舞,《十六天魔舞》的再次跨越可见之于杂剧家朱有燉所撰杂剧《惠禅师三度小桃红》中“十六天魔舞柘枝”的唱词。[17]

此外,关于《十六天魔舞》的藏域之风也有大量记载,还可见到许多手执藏密铃杵之舞(图10、11),据考证亦与《十六天魔舞》相关。[18]这一时间的串联和空间的并联有如元人朱橚《元宫词》对《十六天魔舞》的描述:“本是河西参佛曲,把来宫苑席前歌。”“河西”为黄河之西,“宫苑”则是元大都(北京)的宫廷。不仅如此,元代的《十六天魔舞》还一直贯穿到明清两代,历经500年。

明人郑真的《龙舟戏水曲》写道:“天魔舞罢翠华奔,高柳斜阳映秋水。”另一位明代诗人杨基的《寄杨铁厓》中关于《十六天魔舞》的诗句:“长笛参差吹海凤,小琼杨柳舞天魔。”这些文字无疑为《十六天魔舞》在明代的存在提供了有力证据。时至清代,乾隆写过《过蒙古诸部落》一诗,道:“小儿五岁会骑驼,乳饼为粮乐则那。忽落轻莎翻得意,揶揄学父舞天魔。”另外,西藏罗布林卡仍存有酷似十六天魔舞女的壁画。[19]此后,《十六天魔舞》的垂直传承中断。新世纪初,内蒙古艺术学院曾以《珠岚舞》剧目企图再现《十六天魔舞》,但由于“左图右书”基础研究和古典性之不足,其表演无论内容上还是形式上均与原典相去甚远,最后和许多“怀古之舞”一样无疾而终。

“史”“乐”“舞”的分家使得中国图像乐舞重建复现缺乏合力,其结果不仅形成力量分散的小作坊制作,而且令历史视觉踪迹神飞形散,难以成为舞台艺术作品,阻断了它们成为中国古典舞的路径。

和胡旋舞齐名,胡腾舞也是历史上的中国古典舞名舞,其名声流传至今,一是在于文献记载,二是在于图像所画——视觉踪迹清晰可见,且动感十足。陕西西安出土唐代苏思勖墓室壁画“胡腾舞”图(图12),2015年,陕西省歌舞团由此创作了群舞《唐乐舞·胡腾》(图15)。另外,河南安阳北齐墓中出土一件“胡腾舞黄釉扁壶”(图13),壶腹两面模刻着相同的胡腾舞:中间舞者高鼻深目,尖帽、窄袖、翻领长衫、腰系宽带、脚蹬长靴、回首、搖臂、扭胯、提膝,成扭动踢踏舞状,与两边胡人乐伎舞相合。由此,河南博物院华夏古乐团将其创编为舞台形象。

又有甘肃山丹县博物馆藏“唐代胡腾舞铜人”(图14),胡腾舞俑高鼻深目,同样尖帽、窄袖、胡靴,他身后背一酒葫芦,一臂高扬,一臂反手叉腰,左腿弯曲,右腿直立于一六瓣莲花中心。由此,山丹县文化馆和当地演艺公司将其自编为群众性舞蹈,舞者均为汉族,男女不限,准备申报“非遗”(图16),[20]从而将一种古典舞的建设拉向伪民间舞……如此种种鱼龙混杂的重建复现显得有些迫不及待和支离破碎。这是不可避免的,也是要亟待规范的。

关于胡腾舞的重建,山西省考古研究所张庆捷研究员曾在史学立场上指出其“底案”研究的重要性:

公元5世纪前后,胡腾舞由粟特地区传入北朝,唐代几位诗人描述了胡腾舞表演状况,成为研究和了解胡腾舞的窗口与重要资料。近20年来,中国出土了许多与胡腾舞相关的考古图像资料,特别是太原隋虞弘墓、西安北周安伽墓和西安北周史君墓石葬具的陸续出土,使得研究者可以在文献资料的基础上,进一步探索胡腾舞的具体形态和特点。经考察比较,胡腾舞具有如下几个特点,一是来源于粟特;二是男子为主;三是从诗中描述和考古出土的图像资料可见,舞者与酒直接有关,也与文献中称之为“醉胡腾”恰恰吻合;四是舞蹈者的舞姿与“腾跃”有很大关系。上述特点的认定,希望引深对胡腾舞的研究和恢复,也希望对探讨胡旋舞以及丝绸之路文化交流起到一些作用。[21]

由此,中国图像乐舞的重建复现首先要求对文献资料的把握、图像资料的占有和“左图右书”的分析归纳,这些是不可缺少的基础研究,所花气力与重建复现基础的深广相关,其次才是乐舞实践操作,所花气力与文本的视听叙事与审美相联,而两者的结合与实施则在于我们所强调的不同层面的管理体系所为,借以形成合力。由此,我们才能在支离破碎中寻求整合,最终使图像乐舞的重建复现走向经典。

〔本文系北京市高精尖学科建设项目——北京舞蹈学院民族舞蹈文化研究基地“中国舞蹈学科理论体系项目”(0119034)子项目“民族舞蹈身体语言学深描”(RCMDXM20190022)的阶段性成果〕

【作者简介】

吴雪梅:徐州幼儿师范高等专科学校讲师,研究方向为舞蹈教育。

刘 建:北京舞蹈学院教授,从事宗教与舞蹈关系、舞蹈身体语言学研究。

注释:

[1]〔法〕皮埃尔·布尔迪厄:《区分:判断力的社会批判》(上),刘晖译,商务印书馆,2015年版,第442-462页。

[2](明)宋濂等:《元史》第77卷,中华书局,1976年版,第1926-1927页。

[3]彭恒礼:《伞头秧歌考》,《民间文化论坛》2018年第1期。

[4]郭物:《边疆考古:亮点尤多,为“多元一体”提供实证》,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_

6206775,2020年5月5日。

[5]杨念群:《我看“大一统”历史观》,《读书》2009年第4期。

[6]张素琴、刘建:《舞蹈身体语言学》,首都师范大学出版社,2020年版,第58页。

[7]图为多名女子前交臂拉手而舞,为世俗宫廷礼仪,与后交臂拉手而舞的宗庙礼仪有别。今天还流传在西藏阿里地区民间的“宣舞”已在重建。

[8]王丽娜:《“中心”与“边缘”之间——中间地带的发现》,《读书》2019年第2期。

[9]〔法〕埃米尔·马勒:《哥特式图像:13世纪的法兰西宗教艺术》,严善錞、梅娜芳译,中国美术学院出版社,2008年版,第35页。

[10]梅娜芳:《马勒的图像学研究》,范景中、曹意强主编:《美术史与观念史》,南京师范大学出版社,2007年版,第206-221页。

[11]孙庆伟:《苏秉琦:“为历史而考古”的学科缔造人》,《读书》2019年第4期。

[12]这里谈的主要是视觉踪迹的舞蹈建设问题,所以关于历史及音乐的研究暂且不过多涉及。比如还有音乐考古学中的古代音乐复原,包括乐器形制、律志与调高、曲目的传承、曲谱的有无等。今天的一些“怀古之曲”或“古风之曲”与民国时期“国乐改良”等运动结果相似,非狭义古曲。在这个意义上,吴晓邦先生的天马舞蹈艺术工作室的“古曲新舞”之作,在“曲”和“舞”上均属综合创造,之后的“汉唐古典舞”也遵循这条路径,有别于刘凤学先生“唐乐舞”的以古曲为本和“汉画实验舞蹈”的以古图为本的重建。此外,历史学的考证等也需要专业人士的合作。

[13]摘自两届“一带一路”图像乐舞重建复现研讨会发表论文题目。

[14][15]吴晓邦:《吴晓邦舞蹈文集》第1卷,中国文联出版社,2007年版,第123页,第170页。

[16]四川音乐舞蹈研究所编:《四川古代舞蹈图集》,四川美术出版社,2003年版,第178-179页。

[17]朱有燉所撰杂剧《惠禅师三度小桃红》的第1折和第4折都提到了天魔舞,内容大致如下:飞仙会中,二圣迷失正道,化身为刘员外和小桃红。惠禅师让十六天魔舞女表演舞蹈以启示他们,刘员外、小桃红看了舞蹈后,忆起当日往事,恍然大悟,了却尘缘,重返天庭。见《惠禅师三度小桃红》第1卷,吴梅编:《奢摩他室曲丛》第2集,商务印书馆,1928年版。在此意义上,也说明《十六天魔舞》为“法舞”而非“淫舞”。

[18]王红梅、杨富学:《回鹘文〈吉祥轮律曼陀罗〉所见十六金刚天女研究》,《敦煌研究》,2005年第2期;杨富学、王红梅:《回鹘文所见藏密十六佛母考》,《安多研究》第1辑,民族出版社,2005年版,第40页。

[19]张楠:《初探〈十六天魔舞〉》,北京舞蹈学院学士论文,2019年。

[20]韩曦彤:《甘肃山丹县胡腾舞的传承与保护》,西北民族大学硕士论文,2018年。

[21]张庆捷:《“胡腾舞”的考古资料》,《首届“一带一路”图像乐舞重建复现研讨会论文集》,2017年。

(责任编辑 刘艳妮)