“新农保”是否真的减少了农村老年人的劳动参与?

2020-12-28孙泽人赵秋成肇颖

孙泽人 赵秋成 肇颖

内容提要:本文基于中国健康与养老追踪调查(CHARLS)两期截面数据,运用Probit模型和Tobit模型,考察“新农保”对农村老年人劳动参与的影响。结果表明: “新农保”虽然短期内对农村老年人劳动参与产生了显著降低作用,但这种作用目前看来并不具长期可持续性; “新农保”制度下农村老年人劳动参与仍呈现出显著的受其个体特征和家庭特征影響的特点,年纪轻、健康状况好、处于在婚状态和拥有土地的农村老年人参与自家农业生产和总的劳动的比率均较高,劳动供给时间也较长;受过初中及以上教育、能够得到子女经济支持、与子女同住的农村老年人,参与自家农业生产和总劳动的比率及劳动供给时间均相对较少;家庭人均收入高的农村老年人更倾向于参与挣工资劳动;经济落后地区农村老年人参与自家农业生产的比率显著高于经济发达地区农村老年人,在挣工资劳动参与方面则后者显著高于前者。

关键词:“新农保”;农村老年人;劳动参与;劳动供给时间

中图分类号:F323.89 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2020)10-0117-10

一、引言

国家统计局资料显示,2019年中国60岁以上老年人已达2.53亿人,占总人口的18.1%,65岁及以上人口1.76亿人,占总人口的12.6%。按2018年中国人口变动抽样调查结果推算,2019年农村约有60岁及以上老年人1.17亿人,占农村人口的21.2%左右,65岁及以上老年人0.82亿人,占农村人口的14.9%左右。相比于城镇,因农村家庭收入水平较低,加之社会保障体系不完善、社会保障水平不高,以及农业生产的进入“门槛”较低等,很多农村人口在步入老年后仍承担着较繁重农耕和家务劳动,为了获取必要经济收入,也为了减轻子女及其家人的劳动负担。

始于20世纪80年代初、以村队为单位建立的集体养老制度,因缺乏激励性及养老基金累积的可持续性差而于90年代末陷入衰退,并最终搁浅。2003年后,为应对人口老龄化背景下农村老年人养老需求快速增长的趋势,党的十七届三中全会通过了“建立新型农村养老保险制度”的决议,并于2009年9月在部分地区着手新型农村养老保险(以下简称“新农保”)试点。2014年,为了解决养老保险碎片化问题,国家将“新农保”与城镇居民养老保险(以下简称“城居保”)合并为城乡居民养老保险,由此开启了建设城乡统一社会养老保险制度和体系的序幕。到2019年底,全国城乡基本养老保险参保人数已达5.33亿人。与此同时,在退休制度仍未覆盖的农村地区,“老而不退不休”仍是农村老年人的生活常态。统计资料显示,虽然20世纪90年代中国劳动参与率已现下降态势,而农村老年人劳动参与率不降反升,60-64岁和65岁及以上老年人的劳动参与率分别由“四普”时的45.76%和19.27%上升到“六普”时的77.77%和39.19%,而且,农村老年人劳动参与率远高于同年龄段城镇老年人的劳动参与率。农村老年人劳动参与率高,并非意味着农村老年人比城镇老年人更愿意劳作,实为生计所迫的无奈之举!“老而不退不休”并非一种正常的社会经济现象,它既与农村老年人的经济状况和收入水平有关,也与农村老年人的生存和生活境况相关联。因而,本文的研究具有重要的社会意义。一是“新农保”可以在一定程度上缓解农村老年人生存的后顾之忧,特别是减少那些为生计所迫“老而不退”的老年人的痛苦;二是有利于实现“精准扶贫”和小康社会的目标;三是弘扬党的十九大五中全会精神,以制度创新来健全我国多层次的社会保障体系,完善农村社会保障体系。

目前关于农村老年人劳动参与的文献虽多,但大多基于某一截面或时点数据展开研究,其所得结论难免有偏颇之嫌。本文基于两截面数据的研究从时序上看虽仍然较短,但较之单一截面或时点数据,无疑能更好在反映事物发展的特征和规律性。

二、文献简评

关于养老保险对劳动参与的影响,近些年来国外进行了广泛而深入研究。Posel et al.(2006)对南非的研究发现,养老金收入对推动成年人外出工作有促进作用;而且可减少老年人对子女的经济依赖。Fan(2010)对中国台湾地区养老金计划(FPP)的研究发现,农民养老金计划对私人转移支付有“挤出效应”,老年人领取养老金可一定程度减轻子女的赡养负担。Kaushal(2014)对巴西的研究均表明,养老金收入降低了老年人的劳动参与、减少他们的劳动时间。美国的社会养老保险降低了美国老年人的劳动参与率(Boskin and Hurd,1978),使他们的劳动参与率下降了约16%(Blau and Goodstein,2010)。而社会保险收入的减少则会延迟美国老年人的退休年龄及增加他们的劳动时间(Vere,2011)。

在中国,自“新农保”实施以来,其对农村老年人劳动参与等的影响即受到了学界普遍关注。谭华清等(2016)基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据、运用工具变量法的研究表明,“新农保”的“保障效应”和“收入效应”使未参保家庭离开家庭所在地外出寻求就业机会的概率比参保家庭低了2%;程杰(2014)分别运用劳动力参与模型和劳动参与模型所做的研究则指出,“新农保”更倾向于将农户留在农村从事农业劳动,而非推动农村劳动力乡—城转移。陈华帅和曾毅(2013)使用2008年和2011年“中国老年健康影响因素跟踪调查”数据,通过构建固定效应面板模型和运用PSMDD方法的研究表明,“新农保”虽然提高了农村老年人的福利水平,但也弱化了子女对老年父母的经济支持。张川川和陈斌开(2014)、王芳和李锐(2016)等人的研究均认为,“新农保”助推了农村养老模式改变,并部分地替代了家庭养老功能,然而,因其替代作用有限,因此,家庭养老仍然是农村最普遍的养老模式,是农村居民养老的首选。解垩(2015)基于2008年和2012年中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据,利用差分—断点法估测了“新农保”对农村老年人劳动参与、农村老年人消费、农村老年人主观福利等的影响效应,认为“新农保”对上述方面的影响其实微乎其微。黄宏伟(2014)则认为,“新农保”养老金收入显著减少了农村老年人的劳动参与。

综上可见,因各国国情及学者们所采用数据不同,即便对同一问题的研究,所得结论也可能不同。从国内已有成果看,观点比较一致的是:“新农保”因实施时间较晚且给付水平较低,对农村老年人养老方式和劳动参与等的影响较小,但随着时间推移,特别是随着“新农保”覆盖面持续扩大及给付水平进一步提高,其对农村老年人劳动参与的影响必将愈发明显。

三、研究假设

作为社会保险体系的重要组成部分,“新农保”既填补了长期以来中国农村居民养老保险的空白,也增加了农村老年人的保障性收入。但受社会经济发展水平影响,目前中国“新农保”的保障水平仍然不高,加之多数农村老年人,特别是“新农保”建立时已经达到“退休”年龄的老年人,个人账户无缴费积累(即为零缴费),因此,他们大多领到的只是基础养老金,其对农村老年人收入构成的影响比较有限。据2015年全国1%人口抽样调查资料,农村60-64岁老年人劳动所得占其总收入比重为56%左右,而退休金等保障性收入仅占6.38%;虽然随着年龄变大,养老金收入在农村老年人收入中的比重在提高,然而即便是75-79岁的农村老年人,养老金收入所占比重也未高出10%。

劳动供给时间所衡量的是劳动参与的时长和深度,是劳动者愿意且能提供劳动时间的数量。据劳动力供给理论,养老金收入会通过收入效应和替代效应来影响劳动主体做出增加或减少劳动供给时间的决策:当“新农保”养老金的收入效应大于替代效应时,农村老年人会减少劳动供给时间以增加闲暇;而当替代效应大于收入效应时,农村老年人则会做出增加劳动供给时间而减少闲暇的决策。与“新农保”养老金收入相比,劳动收入、子女经济支持在老年人收入构成中所占比重相对较高,加之“新农保”养老金增速较慢,因此可以推测,“新农保”对农村老年人劳动供给时间影响比较有限,相反,老年人自身因素和家庭因素则对农村老年人劳动供给时间有显著影响。综上分析,这里提出如下研究假设:

假设1:目前中国“新农保”养老金水平尚难对农村老年人劳动参与形成持续降低性影響。

假设2:农村老年人的个体特征和家庭特征是影响农村老年人劳动参与的重要因素。

假设3:“新农保”制度下经济不发达地区比经济发达地区农村老年人具有更高劳动参与率和更长劳动供给时间。

四、 “新农保”对农村老年人劳动参与影响的实证分析

(一)模型设定与变量选择

1.模型设定。由闲暇—劳动决策模型可知,劳动者往往基于个人效用最大化进行劳动决策。从理论上讲,农村老年人参加“新农保”所获得的养老金收入会一定程度地降低农村老年人的劳动参与意愿,然而,即便在“新农保”实施后,很多农村老年人受生存和生活境况所迫仍不得不继续劳作。为了研究“新农保”实施条件下农村老年人的劳动参与决策,这里基于传统的劳动决策模型,构建了如下农村老年人劳动和闲暇的拟凹效用函数模型:

效用函数:max U[c,l;αHs,Hf](1)

约束条件:c=witi+p(2)

其中,c表示消费,l表示闲暇,Hs、Hf分别表示样本的个体特征和家庭特征;ti表示劳动供给时间,p表示非劳动收入,wi为单位时间的市场工资率,或单位劳动时间的劳动回报率。

联立(1)和(2),可得效用最大化下农村老年人劳动参与函数:

ti=f[wi,p,αHs,Hf](3)

由公式(3)可知,农村老年人的劳动力供给行为主要受劳动回报率w、“新农保”养老金收入,即非劳动收入p,及老年人个体偏好,即α函数的影响。然而,由于农村老年人在劳动力市场上无议价能力,只能被动接受价格,因此,这里的劳动回报率应为外生变量。在这里,劳动参与由是否参与劳动及劳动供给时间两部分构成。为便于研究,这里将(3)式作线性化处理,因此可得:

ti=β0+β1p1+β2Hs+β3Hf+εm(4)

其中,ti表示样本个体的劳动供给时间;pi表示“新农保”养老金收入;Hs表示样本个体i的个人特征,如性别、年龄、受教育水平、婚姻状况、健康状况等;Hf表示样本个体i的家庭特征,如子女对老年父母的经济支持、家庭年均收入等。

由于个体偏好问题,样本中劳动供给时间存在截尾情况,即劳动供给时间为0时因变量ti被压缩至0点,此时ti的概率分布就变成了混合分布,使用最小二乘法回归可能产生估计偏差,即使将劳动供给时间为0的样本删除,也难得到一致的估计,因此,需要选用Tobi的长度,这区分了劳动参与的广度和深度。本文用Tobit模型来估计“新农保”对农村老年人劳动供给t模型进行回归,以提高估计的精确度。同时,劳动参与包括两个方面,一是是否参与劳动,二是劳动供给时间的影响,用Probit模型来估计农村老年人是否参与劳动。模型设定如下:

Probti=1=1(β0+β1pi+β2Hs+β3Hf+εm)(5)

其中,ti=1表示农村老年人i参加劳动,Prob(ti=1)表示农村老年人参加劳动的概率。

2.变量选择。

(1)因变量。基于本文研究目的,这里以劳动参与率和劳动供给时间为因变量。

劳动参与。本文将劳动参与设为虚拟变量,只要劳动供给时间大于0,即认为样本个体参与劳动,赋值为1,否则为0。

劳动供给时间。本文将劳动供给时间分为三类,即参与自家农业生产经营劳动、参与挣工资劳动和参与非农自雇劳动(包括为家庭经营活动帮工)的时间。在问卷中,关于劳动供给时间的调查被分解为三个问题:“在过去一年中,您工作了几个月?”、“一般每周工作几天?”和“每天工作几小时?”。计算全年劳动供给时间的公式为:工作月数×4×每周平均工作天数×每天平均工作小时数。

(2)自变量。自变量包括核心自变量、个体特征变量、家庭特征变量和地区控制变量。

(3)核心自变量。这里以“新农保”养老金作为核心自变量,取年养老金收入,用每月养老金收入×12。

(4)个体特征变量。这里的个体特征变量包括性别、年龄、婚姻状况、受教育程度和健康状况。其中,性别设为虚拟变量,男性赋值为1,女性为0;年龄,为连续变量,这是将其分为60-64岁、65-69岁、70-74岁和75岁以上四类;婚姻状况,包括在婚和不在婚,其中,有配偶共同生活的为在婚,赋值为1,其他则为不在婚,赋值为0;受教育程度,这里将农村老年人受教育程度分为四类,即文盲、小学未毕业、小学毕业、初中及以上;健康状况,根据问卷中被调查者对自己健康状况的评价,这里将健康状况分为差和一般及以上,其中,健康状况自评为“差”的,赋值为1,自评为“一般”、“较好”和“好”的,均赋值为0。

(5)家庭特征变量。主要从子女经济支持和家庭人均收入、居住安排、土地四个方面来判断农村老年人的家庭特征。在这里,子女经济支持是指不与老年父母共同居住、但给予老年父母一定数量货币和非货币支持的情况,孙辈子女提供的经济支持也包括在内;家庭人均收入,直接使用数据库中给出的相关数据;居住安排,只要子女与老年父母共同生活,即属共同居住,否则为与分居;土地,考虑到近些年国家政策不仅允许而且支持土地流转,这样,用原先集体分配的土地已难以准确衡量家庭实际拥有的可供农业生产经营的土地情况,因此,无论集体分配还是租用他人土地,只要用于农业生产经营,均视为“有土地”,赋值为1,否则,赋值为0。

(6)地区控制变量。考虑到区域经济发展水平差异,这里将地区设为虚拟变量,并将全国划分为“东部”、“中部”和“西部”。按照国内通行做法,这里将黑龙江和吉林划入“中部”,将辽宁划入“东部”。而且,按照中央确定的农民基础养老金补助标准,中央财政对东部地区仅补助50%,而中部和西部地区则是全额补贴。

变量选取、定义和赋值情况见表1。

(二)数据来源与描述性统计分析

1.数据来源。本文数据来源于中国健康与养老追踪调查(简称CHARLS)数据库。其全国基线调查始于2011年,之后每隔两年进行一次追踪调查,是一套代表中国45岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据,但因目前公布的2015年和2018年的数据库缺少关于工作状态的关键变量XF1和XF2,因此本文运用2011年和2013年数据展开研究。

本文将研究对象界定为年满60周岁的农村老年人。但因近几年中国各地区陆续开展了户籍制度改革,农业户口和非农户口已无法作为判断研究对象是否是农村老年人的标准,因此有必要先将具有农村户口和统一城乡居民户口后的60岁及以上老年人筛选出来,而后按照“统一城乡居民户口之前是什么户口”的回答进行判断。筛选样本过程中,为避免非社会养老保险对实证分析的影响,因此这里将参加“新农保”(现为城乡居民社会养老保险)作为筛选标准。最后,2011年筛选出有效样本2468个,其中领取养老金的492个,占19.94%;2013年篩选出有效样本2858个,其中领取养老金的1836个,占64.24%。

2.描述性统计分析。为了解各变量样本数据的统计特征,表1列出了2011年和2013年各变量样本数据的均值和标准差。

由表1可见,2011年农村老年人参与自家农业生产的比率占48.38%,参加挣工资工作的比率为4.21%,参加非农自雇生产的比率为2.76%,参加各类生产性劳动的总的比率为51.32%;与2011年相比,2013年农村老年人参加各类生产性劳动的比率和总的劳动参与比率均有所提升,分别为50.59%、5.49%、2.83%和54.13%。从劳动供给时间看,2011年农村老年人参加各类生产性劳动的人均总时数为608.91小时,其中,参加自家农业生产的人均劳动时间为538.99小时,参加挣工资工作和非农自雇生产的人均劳动时间分别为41.57小时和28.35小时;与2011年相比,除参加非农自雇生产的人均劳动时间有所下降外,2013年农村老年人参加其他各类生产性劳动的人均劳动时间均有所增加。从养老金收入看,2011年中国农村老年人年均养老金收入179.80元,2013年达到617.78元,增加幅度较大。从婚姻状况看,2011年63.17%的样本农村老年人为已婚状态,且与配偶生活在一起,2013年已婚样本老年人比重为67.63%,高于2011年。受教育程度方面,农村老年人受教育程度整体偏低,大多为小学及以下,这既与大多数农村老年人所生活的年代有关,也与一些受过较高教育的农村老年人离乡进城有一定关系。从健康状况看,相较于2011年,2013年农村老年人的整体健康状况呈改善之势。家庭人均收入方面,2011年农村样本老年人的家庭人均收入7926.87元,2013年为6322.30元,这并非意味2013年与2011年相比农村老年人家庭人均收入下降了,而可能与所抽取样本的差异性及样本数量等有关。从农村老年人获得经济支持情况看,2011年子女的经济支持年均为3012.59元,2013年为3289.16元,2013年比2011年平均增加270多元。土地拥有情况方面,2011年拥有可耕种土地的老年人占样本老年人总数的83.51%,2013年为79.25%,2013年比2011年下降4.26个百分点。

从年龄分组情况看,无论2011年还是2013年,中国农村老年人参与劳动的比率均随年龄增长而下降,这与实际情况相符合,而且这也表明,年龄会直接或间接影响农村老年人的劳动参与;然而,与2011年相比,除65-69岁组外,2013年其他年龄组农村老年人的劳动参与比率均是上升的。此外,农村老年人劳动供给时间也呈现出随年龄增长而下降趋势,不过,与2011年相比,2013年农村老年人劳动供给时间随年龄增长而下降的速度却在减缓。

五、实证结果及分析

(一)“新农保”对农村老年人劳动参与的影响

本文运用stata14.0计量软件,分别以2011年和2013年农村老年人参与自家农业生产、参与挣工资工作的劳动、参与非农自雇生产和从事各类生产的总的劳动参与情况为被解释变量进行回归。为确保模型平稳性、消除异方差可能带来的影响,这里对年养老金收入、家庭人均收入和子女经济支持等分别取对数。

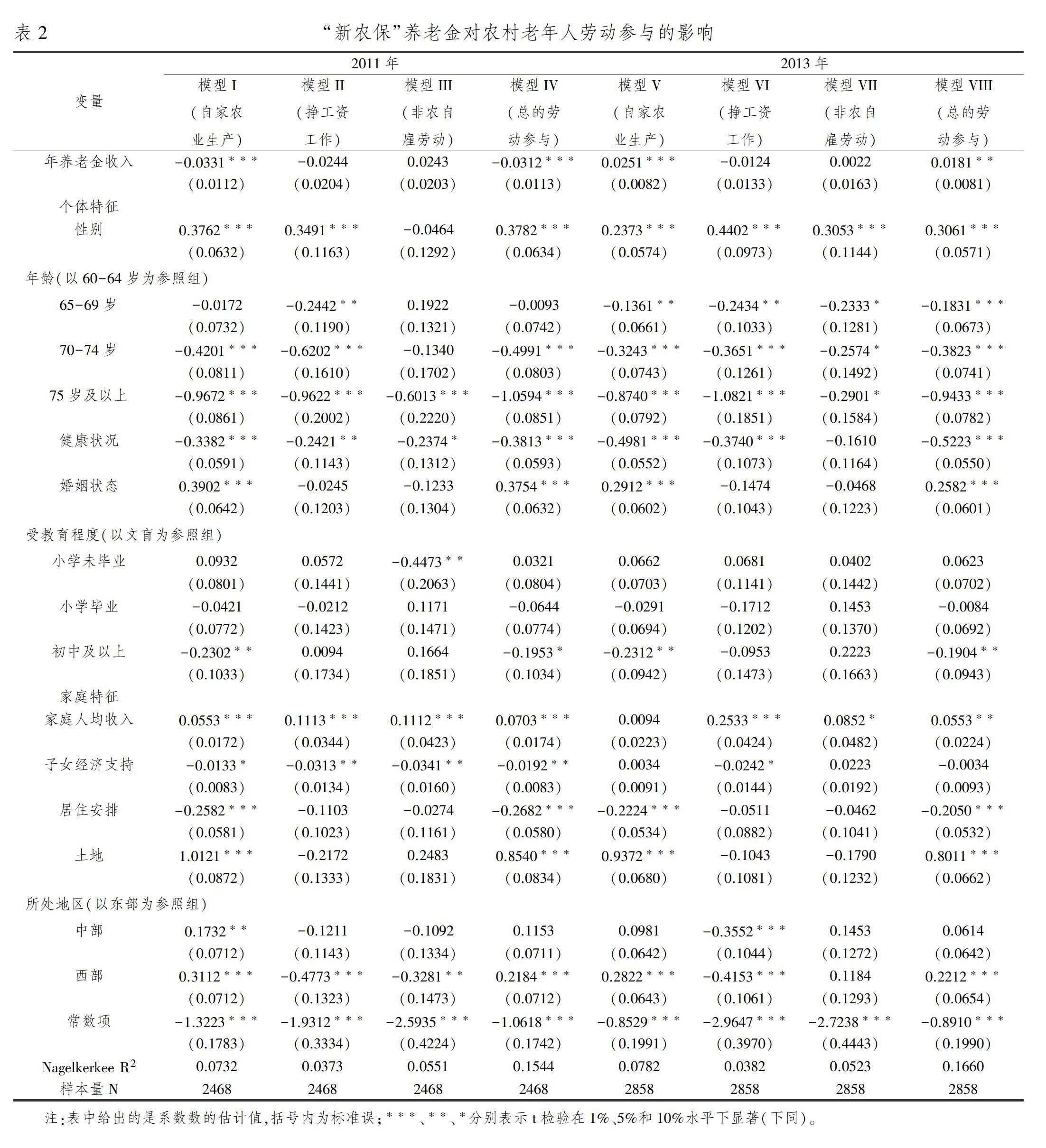

由回归结果表2可见,年养老金收入在模型II、模型III及模型VI、模型VII中均未通过显著性检验;另外,与2011年养老金收入对参与自家农业生产的比率和总的劳动参与比率在1%水平上显著为负不同,2013年养老金收入无论对参与自家农业生产的比率还是对总的劳动参与比率,均呈现出显著正向效应,即是说,虽然2011年“新农保”养老金对农村老年人参与自家农业生产的比率和总的劳动参与比率呈现出降低性影响,但2013年“新农保”养老金对农村老年人参与自家农业生产的比率和总的劳动参与比率却呈现出提升效果,这反映出,因“新農保”养老金水平较低,虽然短期内它可能会对农村老年人参与农业生产有降低作用,但从长时期看,因较低的“新农保”养老金收入难以保障老年人正常的生活和医疗消费,因此,农村老年人最终不得不通过增加劳动参与来获取更多收入。上述结论表明,假设1不成立。

除模型Ⅲ外,性别在其他模型中均呈现显著正向效应,这说明,与女性相比,男性老年人从事各类生产劳动的概率更高。以60-64岁为参照组的回归结果表明,农村老年人的劳动参与呈现明显的随年龄增长而下降趋势,特别是75岁及以上老年人的劳动参与比率下降得最为显著,这从一个侧面反映出高龄会抑制农村老年人的劳动参与。当然,一些较高年龄的农村老年人之所以仍然参加生产劳动,主要因为他们大多有着较好的健康状况,健康农村老年人比不健康农村老年人有着更强的劳动参与意愿和更高的劳动参与概率的回归结果恰恰证明了这一点。从婚姻状态对劳动参与的影响看,在婚老年人比其他婚姻状态的老年人更倾向于参加自家农业生产,在从事挣工资工作和参加非农自雇劳动方面二者却无明显差异。相比于文盲老年人,受过初中及以上教育的农村老年人更倾向于减少对自家农业生产和总劳动的参与,这可能与该群体老年人有着相对较强的收入获取能力和年轻时形成了较多的财富积累有关。上述结论表明,假设2中个体特征对农村老年人劳动参与具有重要影响的假设是成立的。

除模型V外,家庭人均收入在其余模型中均呈现出显著正向效应,这说明,较高的家庭人均收入不仅不会减少农村老年人的劳动参与,而且还可能激发他们参与劳动的积极性,这在挣工资工作(模型Ⅱ和模型Ⅵ)和非农自雇劳动(模型Ⅲ和模型Ⅶ)中体现得尤为明显。虽然模型V、模型Ⅶ和模型Ⅷ未通过显著性检验,但其他模型的回归结果还是表明,子女经济支持会减少农村老年人的劳动参与。与子女同住虽然可显著减少农村老年人对自家农业生产的劳动参与和总的劳动参与,但对农村老年人从事挣工资工作和参与非农自雇劳动却无显著影响。也就是说,与子女同住的农村老年人虽然会减少自家农业生产的劳动参与,却可能从事挣工资工作和非农自雇劳动,如打零工及帮子女做家务、带孩子等。另外,有无土地是农村老年人是否从事自家农业生产的“风向标”,因为回归结果表明,有土地比没有土地的农村老年人更倾向于从事自家农业生产。上述结论表明假设2中家庭特征对农村老年人劳动参与具有重要影响的假设成立。

分地区看,西部地区农村老年人明显比东部地区农村老年人更倾向于参加自家农业生产,总的劳动参与比率也更高,而东部比西部地区农村老年人更倾向于参与挣工资工作。中部和东部地区农村老年人在参与各类劳动和总劳动方面却没有明显差异。上述结论表明假设3的推断只是部分成立。

(二)“新农保”对农村老年人劳动供给时间的影响

分别以农村老年人从事自家农业生产的时间、从事挣工资工作的时间、参与非农自雇劳动的时间和总的劳动时间为因变量,以年养老金收入以及个体特征、家庭特征和地区控制变量等为自变量进行回归。同时,为保证回归过程平稳性及消除异方差的影响,同样对年养老金收入、家庭人均收入和子女经济支持等取对数。

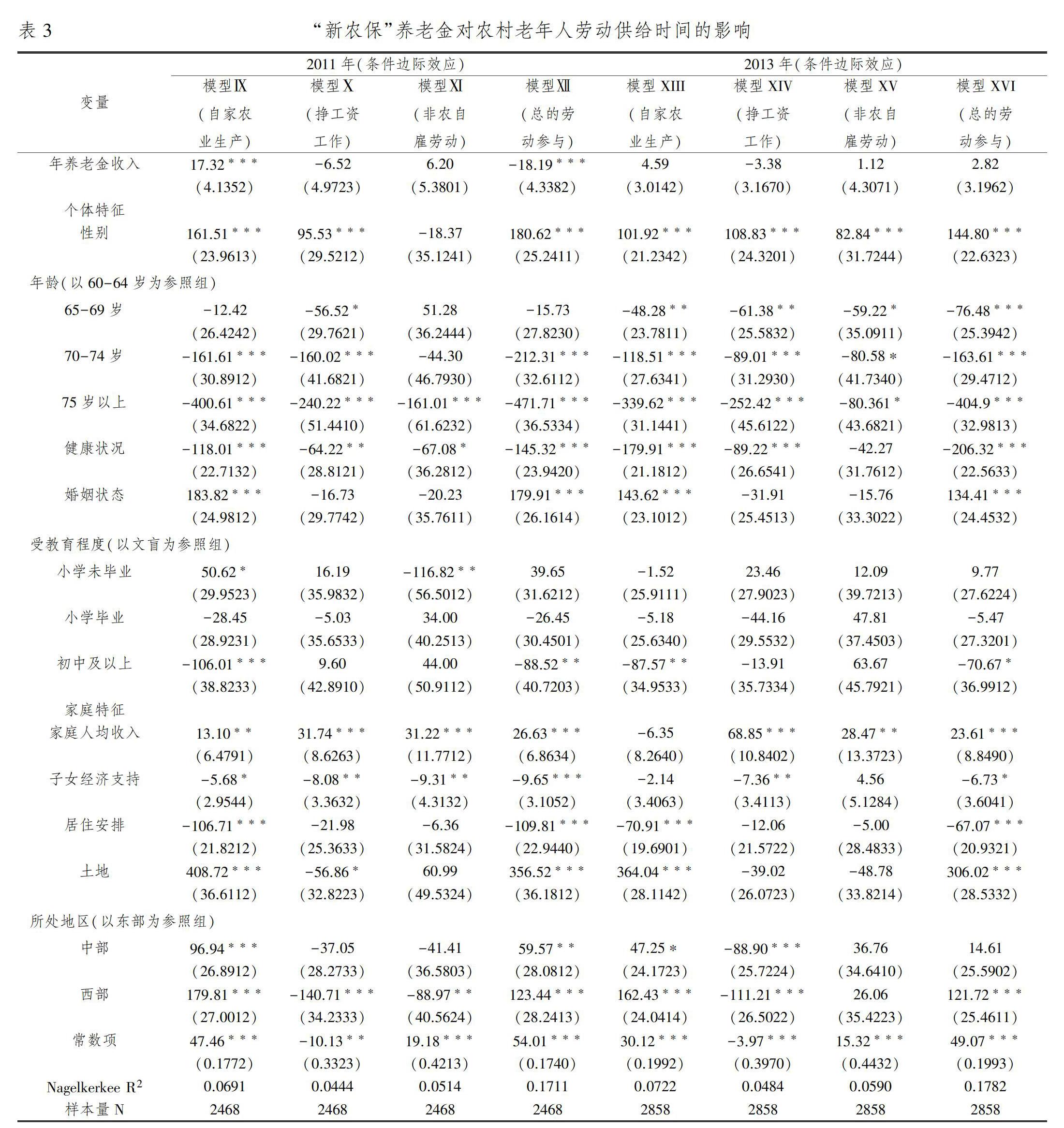

由回归结果表3回归结果可见,年养老金收入仅在模型IX和模型XII中显著,在其余模型中均未通过显著性检验,这说明,养老金虽然对农村老年人从事自家农业生产的时间和总劳动时间有负向影响,但这种影响是不稳定、不可持续的;而且,养老金对农村老年人从事挣工资工作的时间和参与非农自雇劳动时间的影响是不显著的,这同样证明假设1的推断不成立。

从个体特征对劳动供给时间的影响看,性别变量除在模型XI未通过显著性检验外,在其余模型中均呈显著正向作用,这说明,相比于女性,男性提供的劳动时间更长些,这与中国农村男性在家庭中所担负的更多“主外”责任是相符的;相比于60-64岁参照组,无论在从事自家农业生产方面,还是在从事挣工资工作和非农自雇劳动方面,抑或在总的劳动时间上,农村老年人的劳动供给时间均随年龄增长而减少,这与年长老年人的健康状况通常要比年轻老年人的健康状况差有直接关系,而且,模型中呈现出的健康状况好的农村老年人比健康状况差的老年人从事各类生产劳动的时间和总的劳动时间均更长这一特征,也证实了健康对农村老年人劳动参与的重要性。从婚姻状态对劳动供给时间的影响看,处于已婚状态的农村老年人从事自家农业生产的时间和总的劳动时间均多于处于其他婚姻状态的农村老年人,而他们花在挣工资工作和从事非农自雇劳动上的时间却无明显差异;随着受教育程度提高,农村老年人参与自家农业生产的时间和总的劳动时间均呈显著减少趋势,这一特征在具有初中及以上文化程度者中表现尤为明显。从家庭特征对农村老年人劳动供给时间的影响看,家庭人均收入越高的农村老年人越倾向于增加劳动供给时间,特别是在从事挣工资生产和非农自雇劳动方面,主要目的在于获取更多收入,以便为家庭和个人提供更有力的保障。虽然在模型XⅢ和模型XV中未通过显著性检验,但由其他模型的回归结果可见,子女经济支持对农村老年人劳动供给时间具有减少作用;而通过比较2011年与2013年回归结果还可看到,子女经济支持虽然对农村老年人劳动供给时间有减少作用,但这种作用却是在减弱的。从居住安排看,与子女同住可显著减少农村老年人从事自家农业生产的时间和总的劳动时间。拥有可耕土地会增加农村老年人从事自家农业生产的时间和总的劳动时间,同时也会减少农村老年人从事挣工资工作的时间,因为在劳动者个人精力一定甚至有所减少情况下,用在自家农业生产上时间多了,用在挣工资工作上的时间必然减少。上述结论同样证明了假设2的推断。

参考文献:

[1] D. Posel and J. A. Fairburn, et al., Labour migration and households: A reconsideration of the effects of the social pension on labour supply in South Africa[J].Economic Modelling, 2006, 23(5):836-853.

[2] E. Fan, Who benefits from public old age pensions? evidence from a targeted program[J]. Economic Development & Cultural Change, 2010, 58(2):297-322.

[3] N. Kaushal. How public pension affects elderly labor supply and well-being: evidence from India[R].World Development,2014,56.

[4] M. J. Boskin and M. D. Hurd, The effect of social security on early retiremen[J].Journal of Public Economics, 1978,10(3):361-377.

[5] D. M.Blau and R. M.Goodstein, Can social security explain trends in labor force participation of older men in the united states?[J].Journal of Human Resources, 2010, 45(2):328-363.

[6] J. P. Vere. Social Security and elderly labor supply: Evidence from the Health and Retirement Study[J].Labour Economics,2011,18(5).

[7] 谭华清,周广肃,王大中.新型农村社会养老保险对城乡劳动力转移的影响:基于CFPS的实证研究[J].经济科学,2016,(1):53-65.

[8] 程杰.养老保障的劳动参与效应[J].经济研究,2014,49(10):60-73.

[9] 陈华帅,曾毅.“新农保”使谁受益:老人还是子女?[J].经济研究,2013,48(8):55-67,160.

[10]张川川,陈斌开.“社会养老”能否替代“家庭养老”?——来自中国新型农村社会养老保险的证据[J].经济研究,2014,49(11):102-115.

[11]王芳,李锐.“新农保”对“家庭养老”替代性的地区差异分析——基于CHARLS数据的实证研究[J].保险研究,2016(12):114-123.

[12]解垩.“新农保”对农村老年人劳动参与及福利的影响[J].财经研究,2015,41(8):39-49.

[13]黄宏伟,展进涛,陈超.“新农保”养老金收入对农村老年人劳动参与的影响[J].中国人口科学,2014(2):106-115,128.

Does the “New- type Pension Insurance for Rural Residents” Really Reduce the

Labor Participation of the Rural Elderly? A Study based on Cross-Sectional

Data of Two Periods of CHARLS

SUN Ze-ren1,ZHAO Qiu-cheng2,ZHAO Ying3

(1.School of Graduate, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Beijing 100044,

China;2. School of Public Management, Northeast University of Finance and Economics, Dalian

116025,China;3.School of Marxism Studies,Dalian University,Dalian 116622,China)

Abstract:Based on the cross-sectional data of China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS), this paper uses Probit model and Tobit model to investigate the impact of “new- type pension insurance for rural residents” on labor participation of the rural elderly. The results show that although the “new-type pension insurance for rural residents” has significantly reduced the labor participation of the rural elderly in the short term, this effect does not seem to have long-term sustainability;under the “new-type pension insurance for rural residents” system, labor participation of the rural elderly still shows the characteristics of significantly being affected by their individual characteristics and family characteristics,the proportion of the rural elderly who are young, healthy, married and have land to participate in their own agricultural production and total labor is higher, and the labor supply time is longer; the rural elderly who have received junior high school education or above, can get financial support from their children and live with their children, are relatively less in the proportion of participating in agricultural production,total labor and labor supply time;the rural elderly with high per capita family income are more likely to participate in wage labor;the proportion of the rural elderly participating in their own agricultural production in economically backward areas is significantly higher than that in economically developed areas, while the latter is significantly higher than the former in wage labor participation.

Key words: “new- type pension insurance for rural residents”;rural elderly; labor participation; labor supply time

(責任编辑:周正)

收稿日期:2020-08-30

作者简介:孙泽人(1989-),男,哈尔滨人,北京建筑大学研究生学院工程师,研究方向:人力资源与政策;赵秋成(1966-),男,河北泊头人,东北财经大学公共管理学院教授,博士,研究方向为劳动就业与社会保障、人口与区域发展战略、人力资源管理;肇颖(1965-),本文通讯作者,女,沈阳人,大连大学马克思主义学院副教授,研究方向:马克思主义经济理论。

基金项目:国家社科基金一般项目“城乡融合发展视域下农村社区养老服务能力建设研究”,项目编号:18BGL241。