内生菌荧光假单胞菌DLJ1和蜡状芽胞杆菌SZ5对南方根结线虫胁迫下辣椒植株抗性与产量品质的影响

2020-12-28杨亚茹茆少星闫淑珍

杨亚茹 茆少星 闫淑珍

摘要 为了检验内生菌荧光假单胞菌DLJ1和蜡状芽胞杆菌SZ5的促生与提高植株对南方根结线虫的防治效果,确定合适的菌剂接种方式,并分析其机制,本文以杀线剂阿维菌素为对照,比较了不同接菌方式下DLJ1 和SZ5对辣椒植株在南方根结线虫胁迫下的抗性以及对产量品质的影响。结果证实DLJ1在种子萌发期的一次接菌与萌发期与田间的5次接菌处理均可使根系根结数减少70%以上,使植株对南方根结线虫的抗性升至高抗级别,辣椒产量提高超过150%;DLJ1一次接菌处理组的果型最大、Vc与可溶性蛋白含量最高。SZ5萌发期一次处理根结数降低40%,植株对南方根结线虫表现为中抗,产量提高60%以上;SZ5多次接菌处理根结数只能降低27%,产量仅提高6%左右。阿维菌素处理的效果介于DLJ1和SZ5之间,可降低植株根结数45%,提高产量49%左右。分析其机理发现,两菌剂处理均可通过提高植株的POD酶活性和总酚含量,降低O-2产生速率和MDA积累,提高光合色素含量等来促进植物生长,通过提高几丁质酶活性来提高植株对线虫的抗性。总之,只需要在辣椒种子萌发期进行一次DLJ1接菌处理,即可使植株获得稳定而显著的促生和防治南方根結线虫双重效果,提示DLJ1菌在农业生产上的应用前景广阔。

关键词 植物内生菌; 辣椒; 南方根结线虫; 抗性; 产量; 品质

中图分类号: S 476

文献标识码: A

DOI: 10.16688/j.zwbh.2019513

Abstract Two endophytes, DLJ1 (Pseudomonas fluorescens biovar I) and SZ5 (Bacillus cereus), and a nematicide abamectin were used to compare their effects on the improvement of plant growth and plant resistance to Meloidogyne incognita, to determine the appropriate mode of inoculation, and to analyze its mechanism. The results showed that inoculation with DLJ1 once at germination stage or once at germination stage and 5 times in the field could decrease the number of root nodules by over 70%, improve the resistance of pepper plants to M.incognita to a high level, and increase the yield by over 150%. The fruit size was the biggest, and the contents of Vc and soluble proteins were the highest in the inoculation-with-DLJ1-once group. Inoculation with SZ5 once at germination stage reduced the number of root nodules only by 40%, improved the plant resistance to a medium level, and increased the yield by over 60%. Multiple inoculation with SZ5 decreased the number of root nodules only by 27% and increased the yield by 6%. The effect of abamectin treatment was between that of DLJ1 treatment and SZ5 treatment, which could reduce root nodules by about 45% and increase yield by about 49%. The results also showed that the growth-promoting effect of the two endophytes was possibly attributed to the increase of the POD activity and the total phenol content, the decrease of the O-2 production and MDA accumulation, and the enhancement of photosynthetic pigments contents in plants; the improved resistance of plants to nematodes was possibly attributed to the increase of chitinase activity in plants. In a word, inoculation of pepper plants with DLJ1 only once at the germination stage could achieve stable and significant effects of growth promoting and control of M.incognita. This suggests that DLJ1 has a broad application prospect in agricultural production.

Key words endophyte; Capsicum annuum; Meloidogyne incognita; resistance; yield; quality

一年生茄科Solanaceae植物辣椒Capsicum annuum Linn.最常见、危害最大的土传病害是南方根结线虫Meloidogyne incognita Chitwood病[1]。虽然目前生产上有多种防治手段,但由于存在农业防治方法效率低、物理防治费用高、化学防治环境污染以及生物防治专一性强、稳定性差等原因,对该病害的防治效果一直不理想。

筛选潜在生防菌剂最常用的方法是从根际微生物中寻找对病原物有直接杀伤作用的菌株。但由于根际微生物受土壤环境影响巨大,作用不稳定,导致现在多数生防菌剂的应用受到一定限制。而内生菌由于定植于植物内部,作用稳定、环境友好,而且一系列研究还显示内生菌定殖后可以通过诱导植物防御反应来提高植株对逆境胁迫的抗性[2-3]。因此,筛选和利用合适的内生菌作为生防和促生菌剂是当前国际生物防治学和逆境生物学的热点内容[2-5]。

我們前期的工作显示,两株能够在辣椒体内定殖的内生菌荧光假单胞菌(生物型Ⅰ)Pseudomonas fluorescens (biovar Ⅰ)DLJ1[6]和蜡状芽胞杆菌Bacillus cereus SZ5[7]均可以产生1-氨基环丙烷-1-羧酸(1-aminocyclopropane-1-carboxylate, 简称ACC)脱氨酶。虽然DLJ1在体外没有直接抑杀南方根结线虫的能力,但已有初步试验证实它比具有直接抑杀活性的SZ5更能促进辣椒生长,降低植株染病率,提高辣椒产量[8];并且萌发期的一次接菌处理,其生防效果可以维持终身。上述结果虽然提示萌发期一次接种DLJ1就可以在生产上发挥显著作用,但还有如下问题尚未确定:DLJ1和SZ5的生防效果是否稳定,如果在萌发期和移栽期同时接菌是否可以更好地发挥作用,与最常用的杀线剂阿维菌素相比,这两株内生菌的生防效果如何,以及两株菌的生防机制是什么。

鉴于此,本文继续以DLJ1和SZ5两株菌为试验材料,在萌发期、移栽期及田间,分别通过浸种、蘸根和土壤灌根等方式接种菌剂,并以阿维菌素为对照,确认DLJ1和SZ5提高辣椒植株对南方根结线虫的生防作用;探讨在萌发期、移栽期和田间的多次叠加接菌处理是否可以更好地抑制发病、提高辣椒产量和品质;并与阿维菌素的效果相比,分析植物内生菌DLJ1在农业生防上的可能应用前景。

1 材料与方法

1.1 材料

辣椒C.annuum 种子,品种为‘韩育特大牛角椒,购自江苏省农业科学院种子站。荧光假单胞菌(生物型Ⅰ)P.fluorescens (biovar Ⅰ)DLJ1(分离自辣椒果实)[6]和蜡状芽胞杆菌B.cereus SZ5(分离自成熟柿子)[7]由南京师范大学微生物工程研究中心筛选获得。南方根结线虫M.incognita MIJS3,由南京农业大学植保学院李红梅老师馈赠。泥炭育苗块(加拿大 Jiffy公司,直径3 cm)与全营养型速溶肥(花多多1号,美国 Scotts公司)均直接从市场购得。

1.2 处理方法

试验于2017年在南京师范大学植物园内进行。

1.2.1 菌悬液制备

参照刘维红等的方法[9],将两菌株活化、培养、收集、洗涤、沉淀后,再用无菌水重悬沉淀至OD600值0.5±0.02,得到浓度相当于108 cfu/mL的菌悬液。

1.2.2 种子萌发与接菌、接线虫等处理

种子萌发与接菌:在3月13日按常规方法进行种子洗涤与30℃浸种12 h后,再置于事先用5 mL无菌水或菌悬液浸润的滤纸培养皿上、30℃ 16 h/20℃ 8 h黑暗中萌发。待种子萌发8 d后,在每组中选取长势一致的辣椒幼苗移栽到泥炭育苗块上,定期浇水,每周浇灌一次0.1%的全营养速溶肥,待长到4~6叶期将幼苗移栽到南京师范大学植物园中。

移栽与接菌:5月30日移栽时,根据萌发期的各种处理,取各处理组的一半植株进行相应的伤根浸菌5 min后,移栽到田间;移栽后,于6月19日、7月8日、7月29日和8月18日在移栽期接菌的各辣椒苗根部周围2~3 cm的土壤中均匀挖2个深3~5 cm的小孔,每孔灌入2.5 mL浓度为108 cfu/mL的相应菌悬液,共接种4次。

线虫获取:参照孟莎莎等的方法[10]分离番茄根部根结线虫卵块,26℃培养,孵化得2龄幼虫。参照彭双等的方法[11]分别在植物移栽后的7月2日和7月6日,每株每次接种2龄幼虫250条。

阿维菌素处理:分别在7月15日和7月29日,对部分未接菌的植株以1.8%阿维菌素乳油稀释1 000倍,每株灌根5 mL。

1.3 生理指标测定

在7月15日施加阿维菌素前和8月9日取正4位的叶片分别进行两次植物生理指标测定。

各光合色素含量测定和计算参照陈福明等的方法[12]。超氧阴离子(O-2)的测定参照刘彤彤等的方法[13]。POD活性测定采用愈创木酚法[14]。SOD活性的测定采用氮蓝四唑光化学还原法[15],过氧化氢酶(CAT)活性的测定用Cakmak等的方法[16]。苯丙氨酸裂解酶活性测定按照刘太国等的方法[17]。多酚氧化酶活性测定参照朱宏波等的方法[18]。总黄酮含量测定参照王静的方法[19]。总酚含量测定参照滕冰等的方法[20]。β-1,3-葡聚糖酶液的提取参照史益敏[21]的方法,活性测定参照余永延等[22]的方法。几丁质酶测定参考杨海霞等[23]的方法,胶体几丁质的制备参考Nitoda等[24]的方法。脂氧合酶测定方法运用标准分光光度法[25]。

1.4 果实相关指标测定

分别在7月27日、8月15日和9月6日,每个处理组随机取10株植株,采摘果实并计算产量。并在8月15日对采摘的果实进行单果直径、果长以及单果重等的测量(n=10),并用紫外分光光度法测定果实Vc含量(以每100 g鲜果中含有Vc 的mg数计)[26],用考马斯亮蓝法测定果实可溶性蛋白含量(以每g鲜果中含有可溶性蛋白的mg数计)[27]、用蒽酮比色法测定果实可溶性糖含量(以每100 g干果中含有可溶性糖的g数计)[28]。

1.5 病情指数与抗性指标测定

在试验末期(9月9日),每组随机拔取5株植株,将根系用流水冲洗净,调查根结比例并计算病情指数,确定抗性级别。

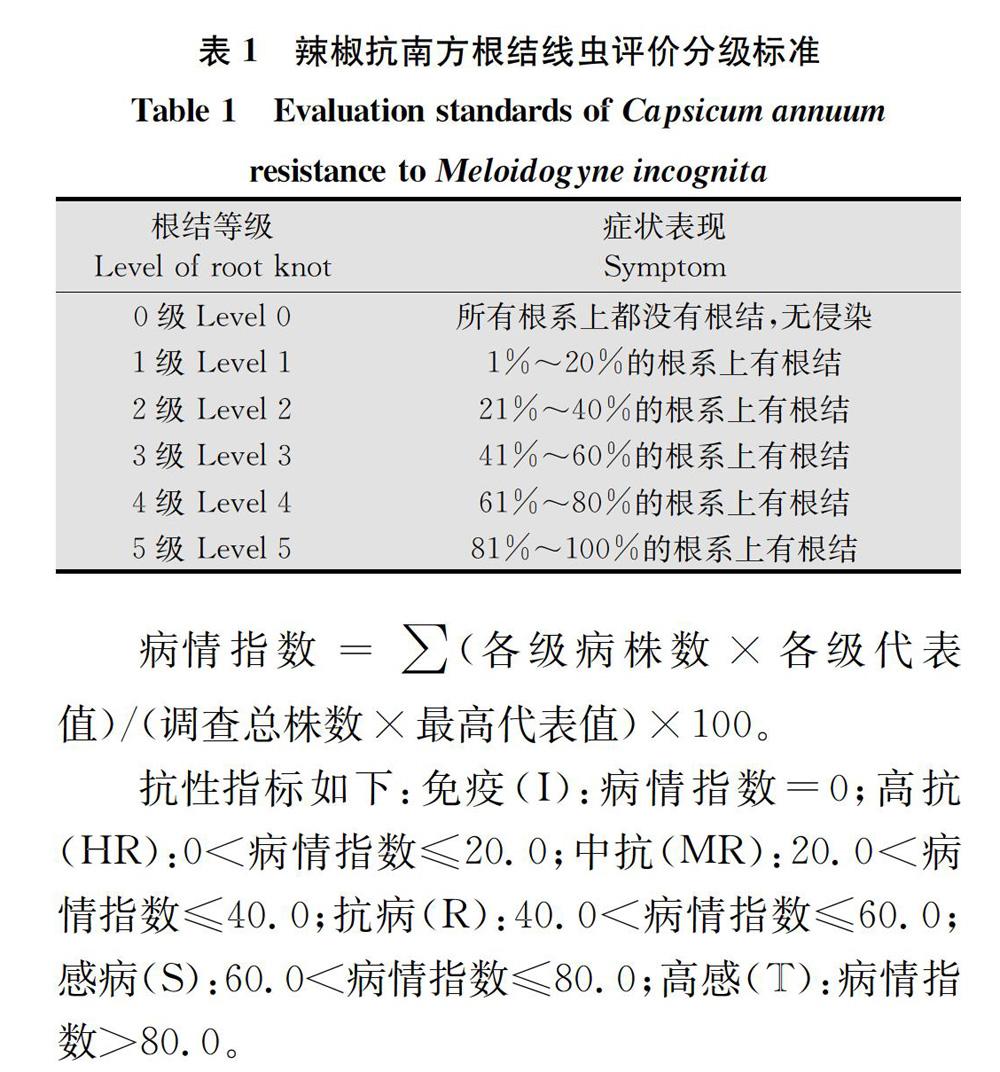

根结等级采用Garabedian等的分级标准[29](表1)和白春明等的抗性指标[30]。

1.6 数据统计

试验结果以平均值表示,试验数据的处理和相关分析用Microsoft Excel 2010、GraphPad Prism 5和SPSS 18.0软件完成。图表中不同小写字母表示同一时期不同处理间有显著性差异(P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 DLJ1和SZ5菌剂处理对南方根结线虫胁迫下辣椒叶片光合色素含量的影响

在南方根结线虫(以下简称线虫)处理初期(表2),只有萌发期接菌一次的DLJ1-1组的各光合色素含量显著高于对照,其余组均与对照相当;但如果在移栽期以及田间继续补接种DLJ1,会导致该组(DLJ1-3)的光合色素含量显著下降,叶绿素a的含量低于对照;SZ5-1和SZ5-3组的各光合色素含量与对照相当。随着植株生长和线虫胁迫时间延长,各组光合色素含量均呈下降趋势,但各处理组的光合色素含量均显著高于对照。其中以DLJ1-1组的色素含量最高,DLJ1-6组次之,阿维菌素组的光合色素含量介于对照组和SZ5-1组之间。由此可见,菌剂处理,尤其是DLJ1的萌发期一次处理,就可以减少南方根结线虫胁迫下辣椒植株光合色素含量的降低幅度,提示菌剂处理提高了植株对线虫的抗性;DLJ1的处理效果最强,阿维菌素次之, SZ5最弱。

1) 1:挑战接种线虫13 d时的测定结果,此时尚未有阿维菌素对照组;2:挑战接种线虫38 d时的测定结果。SZ5-1与DLJ1-1:萌发期接菌1次;SZ5-3与DLJ1-3:萌发期与移栽期共接菌3次;SZ5-6与DLJ1-6:萌发期与移栽期共接菌6次。同列数据后不同小写字母表示同一时期不同处理间有显著性差异(P<0.05)。下同。

1: Results are from plants after challenge inoculation with nematode for 13 days, without an abamectin control group at this time. 2: Results are from plants after challenge inoculation with nematode for 38 days. SZ5-1 and DLJ1-1: Inoculated once at germination stage; SZ5-3 and DLJ1-3: Inoculated three times at germination stage and transplanting stage; SZ5-6 and DLJ1-6: Inoculated six times at germination stage and transplanting stage. Different small letters indicate significant difference between different treatments during the same period (P<005). The same applies below.

2.2 DLJ1和SZ5菌劑处理对南方根结线虫胁迫下辣椒植株代谢的影响

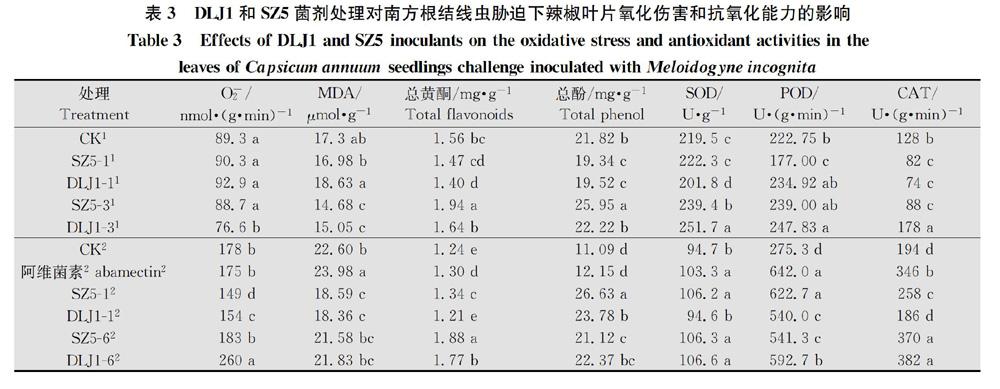

2.2.1 对氧化胁迫和抗氧化能力的影响

菌剂处理不仅影响植株光合色素含量,还影响植物体其他代谢过程。表3展示了短期(13 d)和长期(38 d)线虫胁迫对各处理组叶片氧化伤害程度和抗氧化能力的影响。线虫胁迫初期,除DLJ1-3组外,菌剂处理并没有显著降低O-2产生速率和MDA累积,也没有显著提高以SOD、POD和CAT为代表的抗氧化酶活性和以总黄酮和总酚为代表的抗氧化物质含量;仅在DLJ1-3组出现了抗氧化酶活性的小幅提高与植株O-2产生速率和MDA累积量的下降。

随着植株生长和线虫胁迫时间的延长,对照组的总黄酮、总酚含量和SOD活性下降,POD和CAT活性升高,O-2产生速率增加、MDA积累加剧;DLJ1-1和SZ5-1组的总酚含量仍维持相对较高水平,POD和CAT活性较对照有大幅提高,导致这两组的O-2产生速率和MDA含量也较对照有大幅降低。这提示菌剂处理可以通过提高以POD和CAT为代表的抗氧化酶系统活性,提高植株对线虫的抗性、降低氧化伤害。虽然DLJ1-6和SZ5-6组的总黄酮和总酚含量、POD和CAT活性均显著高于对照,但是这两组的O-2产生速率和MDA累积量仍与对照相当。这可能是因为多次的灌根刺激也在一定程度上对植物造成一定的胁迫效应。

因此,从氧化伤害与抗氧化保护角度考虑,萌发期的一次接菌处理对植物抗性提高效应更为显著。虽然阿维菌素处理组植株的POD、CAT活性高于对照,其O-2产生速率和MDA含量仍均与对照相当,其中原因还有待进一步探讨。

2.2.2 对病程相关蛋白酶活性的影响

病原菌侵袭可以诱导植物产生β-1,3-葡聚糖酶、几丁质酶和脂氧合酶等为代表的病程相关蛋白(pathogenesis related protease,简称PR)[31-32]。表4展示了不同菌剂、不同处理方式对辣椒植株这3种酶活性的不同程度的影响。

在线虫胁迫早期,与对照相比,SZ5-1和DLJ1-1组中这3种酶活性的变化幅度都相对不大;SZ5-3和DLJ1-3组的β-1,3-葡聚糖酶和几丁质酶活性均有大幅度提高。随着植株生长和线虫胁迫时间的延长,对照组的几丁质酶活性下降,脂氧合酶活性升高;虽然各菌剂处理组的β-1,3-葡聚糖酶酶活性变化方向不同,脂氧合酶没有显著变化,但DLJ1-1、SZ5-6和DLJ1-6三组的几丁质酶活性均显著高于对照。植株的几丁质酶活性提高意味着植株对线虫体壁的降解力增强,植物的抗性增强。阿维菌素处理仅使植株的β-1,3-葡聚糖酶活性显著低于对照,提示阿维菌素并不是通过提高植物的病程相关蛋白酶活性来提高植物的抗性[33]。

2.3 DLJ1和SZ5菌剂处理对南方根结线虫胁迫下辣椒果实产量与品质的影响

种植辣椒的最终目的是获得高产优质的辣椒果实。表5展示了各处理组的果型、产量和品质的比较结果。从果型看,SZ5-1、SZ5-6组和阿维菌素组的果型相对较小;DLJ1-1和DLJ1-6组,尤其是DLJ1-1组的果实相对较大,单果重较对照高443%。而从产量角度分析,各处理均能提高辣椒产量,但DLJ1处理组效果最佳。DLJ1-6组和DLJ1-1组的产量分别比对照提高了173.38%和156.69%,DLJ1-6组的产量仅比DLJ1-1组高639%。SZ5-1组和SZ5-6组的产量提高幅度则相对较小(详见表5),阿维菌素组的产量介于CK与SZ5-1组之间。萌发期的一次接种DLJ1处理,其增产效果是2次阿维菌素处理的3倍以上;如果在移栽期和田间继续进行5次补接菌处理,劳动力和生产成本大幅提高,但增产幅度却不大。因此,在后期应用上,建议在萌发期接种DLJ1一次即可。

比较各组果实的Vc、可溶性蛋白和可溶性糖含量可见,虽然各组各物质含量变化幅度不同,但它们均不低于对照;DLJ1-1组果实的Vc和可溶性蛋白含量均显著高于对照,DLJ1-6组的各物质含量并不显著高于DLJ1-1组;阿维菌素组的可溶性蛋白和可溶性糖含量高于对照,但Vc含量低于对照。以上结果表明,DLJ1和SZ5内生菌在辣椒萌发期一次处理不仅能提高产量,还能提高品质,且比常用杀线剂阿维菌素的效果更好。

2.4 DLJ1和SZ5菌剂处理对南方根结线虫胁迫下辣椒植株染病率的影响

植株根系发育程度以及根部卵块数和根结数等是植株感染线虫病的直接指标。在辣椒采摘结束后,挖取根系,测量根径、计数整个根系的卵块数和根结数,并按表1 中的病情指数和抗性分级标准对各组进行综合评价,具体结果见表6。试验使用的辣椒对南方根结线虫有一定的抗性,两菌剂处理进一步促进了辣椒根系生长,降低了卵块数和根结数,提高了植株对线虫的抗性。DLJ1处理导致根径增粗幅度、卵块数和根结数的降低幅度高于SZ5处理,植株对线虫的抗性(高抗)也高于SZ5处理组(中抗)。与多次接菌的DLJ1-6组相比,萌发期接菌一次的DLJ1-1组除根径略小外,其余指标两者均相当。这再次确认,DLJ1和SZ5两株内生菌,尤其是DLJ1,在萌发期的一次接菌处理就可以稳定提高辣椒植株对南方根结线虫的抗性。

阿维菌素组的卵块数与DLJ1组相当,根结数和病情指数介于DLJ1处理组与SZ5处理组之间,植株亦表现为高抗。SZ5处理组的防治效果不及阿维菌素。虽然DLJ1處理组的卵块数稍高于阿维菌素组,但根结数较阿维菌素组降低约50%,而且根系生长状况较好。这再次表明,在提高辣椒对南方根结线虫的抗性效果方面,DLJ1优于阿维菌素。

3 讨论

在将微生物应用于生防前,筛选合适菌株是第一步需要解决的问题。人们曾经认为生防菌的生防机制主要在于其对病原物的直接抑杀作用。因此,筛选生防菌多是先采用直接对峙法筛选出对病原物有直接杀伤作用的菌株,再根据其在植物体和田间应用的效果进行进一步的筛选。这一方法的优点在于筛选目标明确、筛选速度快。淡紫拟青霉等生防菌株就是应用这一方法筛选得到的[34]。

随着研究的深入,人们逐渐发现田间生态环境的波动影响了生防菌的生存和繁衍,也影响了生防菌的田间应用效果。而有一群对植物生长有益的内生菌,它们能在植物体内稳定地生长、繁衍。它们或通过分泌激素促进植物生长,或通过提高矿质元素的可利用性给植物提供养分,或通过占据有益生态位、或抑杀病原菌等来提高植物的抗病能力,或通过诱导植物防御反应(induced systemic resistance,简称ISR)来提高植株对病害的抗性[3-5]。而具有ISR效应的微生物并不一定对病原菌具有直接抑杀效应。

大量研究发现,具有分泌ACC脱氨酶的微生物菌株多数具有促进植物生长的能力[35-36]。DLJ1和SZ5就是在筛选产ACC脱氨酶菌株中得到的两株菌[6-8]。DLJ1分泌的ACC脱氨酶活性是SZ5的4倍,DLJ1的促生效果也显著高于SZ5。此外,在挑战接种南方根结线虫后,萌发期接种DLJ1能更有效地提高植株对线虫的抗性,更有效地提高辣椒产量和品质。

为何DLJ1,尤其是萌发期的一次接种DLJ1,就可以有效促进植物生长,提高植株抵御线虫的能力呢?首先,接种菌剂后,菌剂进入植物体内部从而影响植物对胁迫的反应;伴随着线虫胁迫时间的延长,植物以POD活性、CAT活性和总酚含量为代表的抗氧化能力提高,以 O-2产生速率和MDA累积量为代表的氧化伤害程度降低;植物光合色素含量提高,植物光合效率提高,从而最终表现出植物抗性提高、生长受到促进。此外,伴随着处理时间的延长,内生菌处理组,尤其是DLJ1处理组几丁质酶活性提高。植物分泌相对高活性的几丁质酶,可以有效降解线虫体壁,抑制线虫的生长和繁衍,提高植物对线虫的抗性[31-32]。最终DLJ1处理组植株对线虫表现为高抗,SZ5处理组植株表现为中抗。DLJ1较SZ5生防效应高的原因不仅可能与DLJ组植物更高的抗氧化能力、几丁质酶活性和光合能力等相关,还可能与DLJ1产生高活性的ACC脱氨酶活性有关。这其中的深层次机制还有待进一步探讨。

阿维菌素是目前市场上最常用的高效杀线剂。其杀线虫机制在于通过直接抑制线虫神经系统的发育来抑制线虫生长、繁衍,属于直接抑杀作用范畴[33]。与菌剂处理组比较,虽然阿维菌素处理组植物的光合色素含量和抗氧化能力也有一定程度提高,但该组所遭受的氧化伤害并没有降低,几丁质酶活性和根系直径也没有提高。具有直接抑杀作用的阿维菌素的生防效果弱于没有直接抑杀作用的DLJ1,强于有直接抑杀作用的SZ5。这一结果不仅预示了DLJ1在田间的应用前景,同时也提示用单一的体外抑杀试验筛选潜在生防菌可能会漏选潜在有益微生物。

综上所述,本试验不仅再次确认了DLJ1和SZ5在种子萌发期的一次接菌处理,就可以提高辣椒植株对线虫的抗性,提高辣椒产量,DLJ1的效果优于SZ5;同时还发现,菌剂,尤其是DLJ1菌剂处理还促进了辣椒果实增大、品质提高;如在移栽期及后期多次补接菌,增产效果并不显著;两次阿维菌素的田间处理,虽然也有显著防病效果,但效果不及DLJ1。DLJ1的萌发期一次处理就有显著而稳定的促生和生防双重效果,显示其在农业生产上应用前景广阔。

参考文献

[1] 李登辉, 翟明娟, 史倩倩, 等. 南方根结线虫Me3毒性与非毒性群体对寄主趋向性和侵染能力的比较[J]. 植物病理学报, 2018, 48(1):128-136.

[2] KIM H, RIM S O, BAE H. Antimicrobial potential of metabolites extracted from ginseng bacterial endophyte Burkholderia stabilis against ginseng pathogens [J]. Biological Control, 2019, 128: 24-30.

[3] HIRAKUE A, SUGIYAMA S. Relationship between foliar endophytes and apple cultivar disease resistance in an organic orchard [J]. Biological Control, 2018, 127: 139-144.

[4] RAJAMANICKAM S, KARTHIKEYAN, G, KAVINO M. Biohardening of micropropagated banana using endophytic bacteria to induce plant growth promotion and restrain rhizome rot disease caused by Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum [J]. Scientia Horticulturae, 2018, 231: 179-187.

[5] VAN LOON L C, BAKKER P. Induced systemic resistance as a mechanism of disease suppression by rhizobacteria [M]∥PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Springer, 2005: 39-66.

[6] 沈萍, 閆淑珍, 陈双林, 等. 具ACC脱氨酶活性的植物内生细菌对辣椒的促生作用和对疫霉病的防治作用[J].植物保护学报, 2008,35(1): 28-32.

[7] 彭双, 闫淑珍, 陈双林. 具杀线虫活性植物内生细菌的筛选和活性产物[J]. 微生物学报, 2011,51(3): 368-376.

[8] 云晶晶. 两株植物内生细菌诱导辣椒对南方根结线虫和辣椒疫霉抗性的机制分析[D].南京:南京师范大学, 2017.

[9] 刘维红, 闫淑珍, 杨启银, 等. ACC脱氨酶活性细菌筛选及其对番茄初生苗生长的影响[J]. 江苏农业科学, 2006 (2): 80-84.

[10]孟莎莎, 向太和, 程慢成. 一种利用黄瓜苗繁殖根结线虫的方法[J]. 杭州师范学院学报(自然科学版), 2011,10(1):56-58.

[11]彭双, 杨茹, 闫淑珍, 等. 杀线虫植物内生细菌和根际放线菌对根结线虫的防效[J]. 植物保护学报, 2012,39(1):63-69.

[12]陈福明, 陈顺伟. 混合液法测定叶绿素含量的研究[J]. 浙江林业科技, 1984,4(1):19-23.

[13]刘彤彤, 蒋欣梅, 于锡宏, 等. 间歇降温对黄瓜幼苗耐冷相关指标的影响[J]. 江苏农业科学, 2016, 44(12): 195-196.

[14]傅爱根, 王爱国, 罗广华. 大豆萌发过程的活性氧代谢[J]. 热带亚热带植物学报, 1997, 5(4):32-38.

[15]李合生. 植物生理生化实验原理与技术 (面向 21 世纪课程教材)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.

[16]CAKMAK I, MARSCHNER H. Magnesium deficiency and high light intensity enhance activities of superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, and glutathione reductase in bean leaves [J]. Plant Physiology, 1992, 98(4):1222-1227.

[17]刘太国, 李永镐, 陈万权. 水杨酸对感染 TMV 烟草叶片 PAL 活性的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2006,33(S1):111-114.

[18]朱宏波, 腾冰, 高凤兰, 等. 不同抗性大豆品种感染SMV1后若干生化变化[J]. 西北农业学报, 2001,10(3):38-40.

[19]王静, 睢薇, 滕冰, 等. 紫外-可见分光光度法定量测定沙棘果实中水溶性色素[J]. 中国林副特产, 2001,57(2):2-3.

[20]滕冰, 吴宗璞. 大豆种粒中总多酚含量的分析方法[J]. 大豆科学, 1999,16(3):265-268.

[21]史益敏. β-1, 3-葡聚糖酶活性的测定[M]∥中国科学院上海植物生理研究所,上海市植物生理学会. 现代植物生理学实验指南. 北京: 科学出版社, 1999: 128-129.

[22]余永廷, 谢媛媛, 黄丽丽, 等. 不同碳、氮源组合对小麦全蚀病菌产生胞外1,3-葡聚糖酶的影响[J]. 西北农林科技大学学报 (自然科学版), 2007, 35(2): 110-114.

[23]杨海霞, 邓建军, 张建, 等. 植物几丁质酶纯化、测定及应用研究进展[J]. 食品工业科技, 2011, 32(6): 431-434.

[24]NITODA T, KURUMATANI H, KANZAKI H, et al. Improved bioassay method for Spodoptera litura chitinase inhibitors using a colloidal chitin powder with a uniform particle size as substrate [J]. Pesticide Science, 1999, 55(5): 563-565.

[25]冯尚坤, 徐海菊. 不同pH值反应体系对果蔬中脂氧合酶活性测定的影响[J]. 食品研究与开发, 2008,29(3):60-62.

[26]董书军, 刘涛, 李丽, 等. 果蔬Vc紫外分光光度直接测定法的改进[J]. 食品科技, 2013,38(3):268-271.

[27]BRADFORD M M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding [J]. Analytical Biochemistry, 1976, 72: 248-254.

[28]丁雪梅, 張晓君, 赵云, 等. 蒽酮比色法测定可溶性糖含量的试验方法改进[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2014 (23):230-233.

[29]GARABEDIAN S, VAN GUNDY S D. Use of avermectins for the control of Meloidogyne incognita on tomatoes [J/OL]. Journal of Nematology, 1983, 15(4): 503. DOI:10.2307/1380543.

[30]白春明, 段玉玺, 陈立杰, 等. 番茄品种对南方根结线虫的抗性评价[J]. 中国蔬菜, 2010(6):33-37.

[31]NAZ R, NOSHEEN A, YASMIN H, et al. Botanical-chemical formulations enhanced yield and protection against Bipolaris sorokiniana in wheat by inducing the expression of pathogenesis-related proteins [J/OL]. PLoS ONE, 2018, 13(4): e0196194. DOI: 10.1371/journal.pone.0196194.

[32]黄玉杰, 杨合同, 丁爱云. 几丁质酶和葡聚糖酶生物学特性及其编码基因的克隆和转化[J]. 山东科学, 2002,15(1): 28-34.

[33]刘丹, 颜冬冬, 毛连纲, 等. 阿维菌素防治植物线虫的研究进展[J]. 湖南农业大学学报, 2013, 39(1): 83-87.

[34]王刚. 生防菌淡紫拟青霉的基因组及其抗生素leucinostatins生物合成途径的研究[D]. 北京:中国农业科学院, 2016.

[35]李华山, 雷鹏, 许宗奇, 等. 耐盐促生菌Agrobacterium sp. DF-2增强黄瓜幼苗耐盐性的研究[J]. 江苏农业学报, 2017, 33(3): 654-661.

[36]ZAHIR A Z, GHANI U, NAVEED M, et al. Comparative effectiveness of Pseudomonas and Serratia sp. containing ACC-deaminase for improving growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.) under salt-stressed conditions [J]. Archives of Microbiology, 2009, 191(5): 415-424.

(责任编辑:田 喆)