核心素养视域下的音乐表演专业核心课程建设

2020-12-28颜铁军李童

颜铁军 李童

关键词:核心素养;核心课程;音乐表演专业;课程设置

前言

音乐表演专业建设在我国现代教育中已有近百年历史。回首以往的音乐表演专业设置全部集中在专业音乐或艺术院校, 以培养高级专门音乐人才为目标。20 世纪前后十几年,在高校学科发展背景下, 音乐表演专业作为增设学科之一,在全国众多高校落地生根。音乐表演专业学生人数骤增,但专业性不断滑坡,成为就业难的专业之一。在“不缺人,只缺优秀人才”的社会语境中,如何提高就业质量,改善音乐表演专业学生的就业生態环境, 是摆在当前的重要问题。课程设置关乎人才培养的内容及质量,所以务必从课程设置上动脑筋。音乐表演专业课程设置呈现出怎样形态? 效果如何? 学者如何看待? 怀着这些问题,笔者对音乐表演专业课程设置的相关研究进行了简要梳理。

在相关理论文献梳理的过程中,笔者发现,多数的学者选取了自己熟悉的某个地区、学校类型, 抑或一个学科作为音乐表演专业研究的界域进行实证研究,如吴婷婷《浙江地方艺术院校音乐表演专业与本土音乐非物质文化遗产融合的意义与探索》①。

一些学者对新课程的开发提出自己的见解。有学者提出,通过引入影视、广播、舞台音响灯光等其他相关课程可以使学生成为全面人才。如吴骁《浅析高职院校音乐表演专业的课程设置改革》②。有学者建议增设其他包括艺术管理在内的与时代发展同步的新课程。如李迪《综合性大学音乐表演专业开设艺术管理课程之设想》①。这些文章建议的课程属于课程体系支生出的新课程,是课程体系的局部创新。还有一些学者关注点在集中表演专业课程设置的结构性调整与创新上。如林琳提出的“平台+模块”的课程改革思路②。可见,认识到实践在音乐表演专业中的重要性已成为很多学者的共识。

目前, 学界对音乐表演核心课程的关注度还不够。在笔者收集的文献资料中,只有王丽的《贵州职业技术学院音乐表演专业核心课程建设总方案》③ 等3 篇。文章均为课程建设的实用性探讨,缺少学理性思考。有的文章延用“主干课”进行表述,体现出对学科前沿及相关教育文本关注的不足。

从整体研究中看, 众多学者把人才培养符合社会需求, 强调以就业市场为中心观念比较集中。从语境及深层观念上均显示出强烈的功利性色彩。核心素养的提出,为我们审视音乐表演的人才培养与课程建设提供了新的视角。如何以核心素养的培养为中心, 进行音乐表演专业的课程建设, 是当前音乐表演专业发展的有益思考。

一、核心素养的探讨

核心素养关乎人一生的发展, 受到世界各国、各地区的普遍关注,成为政府层面教育理念的重要体现。我国教育的核心素养,体现在对人全面发展、终身发展的追求。2011 年,核心素养作为教育改革的重要组成部分, 在义务教育阶段各课程的课程标准中提出。2014 年,教育部指出“将组织研究提出各学段学生发展核心素养体系, 明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”。核心素养作为教育部顶层设计,首次公开提出该概念。时隔两年的2016 年9 月13 日, 在北京师范大学举行的新闻发布会上,教育部委托课题、中国学生发展核心素养研究成果正式发布。④ 由此,展开了核心素养在学校教育中的广泛讨论与实施,并成为近两年来备受关注的教育问题。

如何理解“核心素养”的内涵呢? 钟启泉在文中如是说,“所谓‘核心素养指的是,同职业上的实力与人生的成功直接相关的涵盖了社会技能与动机、人格特征在内的统整的能力。” ⑤钟启泉界定的核心素养是以个人实力为基础,以人生成功为目标的, 基于社会竞争所应具备的素养。该内涵中提及的社会技能与动机、人格特征等社会学、心理学词汇,强化了核心素养实质是人的优质化问题。当然,钟先生在最后认为“统整的能力”难免落入俗套,因为社会技能与动机、人格特征并不是整个核心素养的内容,只是核心素养的代表而已。

陈佑清在参照经合组织及欧盟关于核心素养概念基础上认为,核心素养(key competency)主要是指一个人成功应对实际生活中某种活动或行为所需要的“胜任力或竞争力”,它是由完成该种活动或行为所需要的知识、技能、态度等多种素质要素构成的综合性素质或整体性素质。⑥ 陈佑清界定的核心素养中“胜任力或竞争力”与笔者对钟启泉的“基于社会竞争”分析相似。但在之后的阐释中,将“综合性素质或整体性素质”等同于核心素养,无疑将核心素养泛化。陈佑清继而阐述如下:

从外延来看, 依据国外核心素养研究关注的焦点,核心素养(key competency)是指当代人最应具备的关键素养。实际上,(key competency)同时可被翻译为关键素养。①

上面的补充,比较妥帖,强调了核心素养的“核心”或是“关键”,而不是均质化的衡量。正如陈先生援引褚宏启的观点:“核心素养不是面面俱到的素养‘大杂烩,而是全部素养清单中的‘关键素养。从此意义上讲,核心素养是素质教育、三维目标、全面发展、综合素质等中间的‘关键少数 素养, 是各种素养中的‘优先选项,是素质教育、三维目标、全面发展、综合素质等的‘聚焦版。” ② 而“关键少数”“优先选项”“聚焦版”需要在不同语境中具体化。

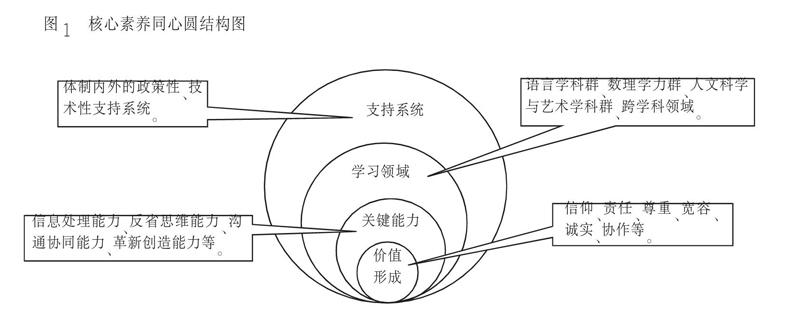

钟启泉认为,我国“核心素养”及其形成由四层构成: 核心层为价值形成; 内层为关键能力;中层为学习领域;外层为支持系统。③ (详见图1)

正如张华所说,核心素养具有时代性、综合性、跨领域性与复杂性。是人适应信息时代和知识社会的需要, 解决复杂问题和适应不可预测情境的高级能力与人性能力。④ 可见,核心素养既体现了历时性的时代特征,又体现了超越“基本技能”的综合性、复杂性的共时性存在特征。

二、音乐表演专业的核心素养

关于核心素养的阐释不尽相同, 如上文钟启泉的提出的整体素质、褚宏启提出的关键素质、张华提出的高级能力等。这些概念与人的成长,尤其是成功人生密切相关。所以,核心素养是人才培养的手段, 指向受教育者群体的美好期许。作为高等教育有没有核心素养的培养呢?作为一种概念, 在高校的相关培养文件中是没有的。但仔细分析,高校培养方案中,关于培养规格的制定与前文的核心素养非常吻合。为此,笔者查阅了吉林师范大学《音乐表演专业培养方案》中培养要求,共涉及7 个层面内容。该方案培养要求1 关于学生品质、道德、责任的要求与我国核心素养的核心层价值形成相同; 培养要求7 关于科研能力、管理能力、教学改革能力等要求与核心素养的关键能力相近; 培养要求2、3、4、5、6 中音乐技能训练、知识学习、音乐理论、舞台经验等要求则与学习领域类似。同心圆中最外部的支撑系统很难体现在培养方案之中,只能具体在教学过程中得以体现。

将该方案中的培养要求与钟启泉先生的核心素养同心圆结构相比较可知,高校《音乐表演专业培养方案》中的培养要求与核心素养基本相同。只不过,核心素养在大学被隐含在培养要求这个更为直接的词汇里了, 它们的内涵是一样的。

核心素养的培育贯穿在教育的各个阶段,所以大学核心素养是人核心素养培育的一个阶段。大学核心素养本质上与其它阶段核心素养是一致的。作为一个阶段性的培养,我国大学侧重关键能力的培养, 尤其近几年国家大力關注职业能力培养的背景下,面向生存能力、就业能力、实践能力取向得到不断强化。在《普通高等学校本科专业目录和专业简介》中音乐表演专业的培养要求的制定如下。

毕业生应获得以下知识和能力:

1. 掌握音乐表演学科及音乐学、作曲技术理论的基本理论和基本知识;

2. 掌握一门及以上的音乐演奏或演唱技术;

3. 具备独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力;

4. 熟悉党和国家对于文艺领域的基本方针、政策和法规;

5. 理解音乐表演的理论前沿、发展动态及行业需求;

6. 具有一定的科学研究和世纪工作能力,具有一定的批判性思维能力。①

作为指导性纲要, 自然具有提纲挈领的精要特征。但从其核心要义来看,《普通高等学校本科专业目录和专业简介》中音乐表演专业的培养要求基本指向专业知识与能力, 尤其关注专业能力的培养。这与上面所述的关键能力相吻合,一种完全旨向专业能力的人才培养要求,而与核心素养的内涵相背离。那么,这种指导下的核心课程有哪些? 如何在核心素养视域下构建音乐表演专业核心课程呢?

三、音乐表演专业核心课程存在的问题

核心素养依托于核心课程设置的设计与实施。博克认为“核心课程是迄今为止在理念上最完美体现通识教育精神的一种课程实施方式。” ② 以哈佛大学为代表的美国大学教育将核心课程作为共同的通识性教育, 强调思维方式和学习方法的训练。

我国大学的通识课程主要由政治类、外语类及计算机类等课程构成。这与上文,我国核心素养同心圆结构的价值形成、关键能力相呼应。从课程内容来看,我国通识性课程还未摆脱知识传授的模式,与美国的核心课程存在一定差异。

我国高校的核心课程的提出体现在《普通高等学校本科专业目录和专业简介》文本中。《普通高等学校本科专业目录和专业简介》共收录430 个本科专业,每个专业均由培养目标、培养要求、主干学科、核心课程、主要实践性环节、修业年限、授予学位等7 个部分构成。音乐表演展业的核心课程表述为:

按不同专业方向,分别为声乐演唱、键盘、民族乐器、管弦乐器演奏以及指挥,以及重唱、合唱或重奏、合奏;钢琴、乐理、视唱练耳;中西音乐史、中国传统音乐理论、论文写作、和声、复调、曲式。③

从音乐表演专业具体的核心课程来看,完全不同于美国大学核心课程的理念, 是过去本科人才培养方案中主干课程或骨干课程的一种延续或变体。与我国核心素养的同心圆结构相对照, 核心课程基本属于中层学习领域的范畴。

以我国核心素养为基准,参照欧盟、美国、日本等国家核心素养的相关内涵, 在我国核心素养的理论框架下看核心课程, 还存在这一些问题。

首先,核心课程范围尚未厘清。我国大学本科人才培养方案中的通识课程属于核心素养中的价值形成部分与关键能力部分。在我国相关的教育文本中,并未纳入到核心课程范畴,而统称为通识课程。我国大学设立的政治、外语、计算机等通识课程虽然与核心素养有相对应的功能,但基本集中在知识的灌输与传播,并未与人的素养形成密切相关。教育理念与内容,均缺少批判性、创新性。

其次,《普通高等学校本科专业目录和专业简介》中各专业的核心课程,实质规定了各专业的专业核心课程。与核心素养同心圆结构图相对照,属于中层的学习领域,旨在专业能力的培养。现核心课程仅表达了核心素养的一部分。《普通高等学校本科专业目录和专业简介》中音乐表演专业核心课程尽管有了专业方向的考虑,但仍然存在设计粗糙,不能兼顾学生全面发展、终身发展的核心素养取向问题。

四、音乐表演专业核心课程的建构

我国不同于哈佛大学的教育体制, 通识课程由各高校统一制定。核心课程则由二级学科制定。所以,对于音乐表演专业而言,核心课程才是自己负责设计的领域。鉴于《普通高等学校本科专业目录和专业简介》的核心课程仅能体现专业能力的培养存在的不足, 结合表演专业自身课程设置的权限。笔者以为,应该在专业课程建构上,充分体现核心素养的价值,在核心素养的理论框架下制定核心课程。

(一)设置能够培养价值与观念的核心课程

我国美学、哲学课程开设较晚,学生对音乐的辩证思维能力、批判能力很弱,缺乏相关艺术理论指导,思维单一。笔者建议开设“音乐美学” “马克思主义文艺理论” “艺术哲学”等课程。“音乐美学”课程在于梳理中外音乐美学的发展历程,分析不同历史时期的音乐审美观念,有助于学生正确理解不同时期不同地域音乐的音响与表演行为,在具体语境中体验音乐的风格与魅力, 用客观的思维认知与解读音乐。“马克思主义文艺理论”以马克思主义文艺理论为依据, 尤其吸收马克思主义批判精神,从宏观的视野研究与分析文学艺术作品。该课程有助于树立学生正确的人生观、世界观、价值观,形成文艺评价的正确导向。“艺术哲学”是阐述艺术学与哲学交叉学科内容的一门课程。通过阐释中外哲学家的哲学思想对艺术的影响,洞悉艺术与哲学的关系,开发学生艺术层面的哲学思维。

在美学与哲学学习方面, 我国高等教育滞后于欧洲国家。在我国,这些课程基本都是音乐学科硕士阶段的学习课程。笔者以为,现行课程的后置, 不利于学生对音乐文化价值与观念的引导与学习。在本科学习阶段,以上课程适合作为核心课程开设。

(二)设置能够培养关键能力的核心课程

核心素养中关键能力包括信息处理能力、反思思维能力、沟通协同能力、革新创造能力。网络时代背景下,音乐网络平台、音乐网站、音乐网络课程等网络资源众多。学生在相互交往中,基本实现了运用电脑、手机等新媒体进行文字、音频、图像、视频等信息处理能力,有的甚至运用现代信息进行音乐表演等活动。所以,信息处理能力基本不需要如同前些年专门开设计算机课程来培养。反思思维能力在一定层度上可以通过前文提及的“音乐美学” “马克思主义文艺理论” “艺术哲学”等课程得以实现。沟通协同能力往往在社会群体活动中得以体现。“合唱” “器乐合奏” “重唱与表演唱” “器乐室内乐”等课程专业层面有利于培养沟通协同能力。这些课程的设计与实施, 不仅体现艺术上的沟通协作,还自然携带着社会交往、情感交流的成分。革新创造能力也隐含在音乐表演之中。众所周知,音乐表演属于对音乐作品的二度创作,即表演者在音乐表演行为中对原作的重新理解与阐释。有必要提的是,在音乐作品的选择中,应注重新作品的表演。在表演设计中,亦应强化经典作品形式的创新。这不仅有利于表演人才创造能力的培养, 也有利于促进音乐作品新生命的产生。

(三)重新梳理培养专业能力的核心课程

处于核心素养中层的学习领域,主要在于各个学科专业能力的培养。音乐表演专业一般涵盖声乐演唱、器乐(钢琴、民乐、西洋乐)演奏、作曲技术、指挥等几个具体方向,每个方向都有各自的专业技能课程。声乐演唱方向的“声乐”、钢琴演奏方向的“钢琴” ① 、作曲技术的“作曲”、指挥方向的“指挥法”等。这些课程是专业能力的突出体现,自然应被核心课程范畴。以这些专业技能课程为中心,形成的专业课程群从更为宏观的层面,全方位提高专业能力。如声乐课程群中的“重唱与表演唱” “歌剧舞台排演”;器乐演奏中的“器乐室内乐” “器乐合奏”;作曲技术中“和声” “曲式与作品分析” “配器”;指挥中的“ 合唱” “ 管弦乐队训练”等。这些课程作为重要的专业支撑,亦应纳入核心课程范畴。

表演专业的几个方向有着音乐的本质联系,所有在核心课程设计中,处于基础性地位课程有必要纳入核心课程。如音乐理论性课程、音乐史学课程。在这种课程设置中,应注重课程间的整合,这样既能获得基本的理论知识,又能优化课程结构。鉴于这种理念,建议开设“乐理与视唱练耳” “中外音乐史” “和声与曲式分析” 。这种课程整合理念提出由来已久, 但在教学改革与实践中鲜有落实。对于表演专业而言,很有现实意义。

体系内外的政策性、技术性支持系统处于核心素养的外层,因政策導向的灵活性,技术支持的地方差异性,难以在具体课程中得以实施,因此不能纳入核心课程建设之中。② 综合以上思考,将音乐表演专业的核心课程体系构如表1。

核心课程建设, 是整个本科课程建设中的重中之重,处于核心之地位,对其它课程有着统领、辐射的作用。回顾本文,核心课程建设之所以选择核心素养作为理论依据,正是因为核心素养的终极目的在于培养学生终身发展和社会发展的必备品格和关键能力。也就是在追求个体发展同时, 关注人与社会的和谐发展,人与国家的共同发展。国家和社会需要有用的人,需要具备核心素养的人。与核心素养相观照,核心课程的内涵指向人的共时性综合能力以及历时性的终身学习能力。音乐表演专业核心课程建设遵循核心素养培育的内涵,注重学生终身学习能力和全面发展能力的培养。高校其它学科, 亦应走出单项市场导向的误区,切勿急功近利把就业率视为追求目标。十年树木,百年树人。关注人的长远发展,全面发展,才是教育的根本。