经济治理能力、出口贸易与中国高新技术产业自主创新

2020-12-28曹虹剑李虹辰张慧

曹虹剑 李虹辰 张慧

摘 要:在国家治理能力现代化和“双循环”相互促进背景下,探究经济治理能力和出口贸易对我国高新技术产业自主创新的影响。结果表明:经济治理能力和出口贸易对高新技术产业自主创新能力有显著正向影响;要素市场发育程度、非国有经济发展、法律制度质量、研发资本投入对内资企业自主创新有正向影响;产品市场发育程度、研发劳动投入显著提升了外资企业创新能力。在以国内大循环为主体的背景下,应提升经济治理能力以激发国内市场主体的创新活力。

关键词: 出口贸易;经济治理能力;自主创新;高新技术产业;研发

中图分类号:F416;F742 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2020)06-0111-07

一、引 言

近年来我国经济由高速增长向高质量发展转变,新旧动能正在加速转换。高新技术产业的发展对新旧动能转换至关重要。从全球产业链视角来看,我国传统要素成本方面的比较优势已经不复存在,而创新要素带来的新竞争优势尚未完全形成。在高新技术行业全球供应链的部分核心环节不向我国企业开放的背景下,我国要加快提升高新技术产业自主能力,充分利用超大规模国内市场,深化高新技术产业分工,构建迂回生产链条更长的国内价值链,形成以国内循环为主、国内国际相互促进的双循环新格局[1]。

经济治理能力对我国高新技术产业自主创新能力有重要影响。竞争中性的制度安排,完善的市场环境能激发公有制和非公有制企业的创新活力。在全面深化改革背景下,我国市场经济体制建设已经取得长足进步,但相对于市场化程度很高的产品市场,要素市场化程度相对滞后,成为了制约高新技術产业自主创新能力提升的重要障碍之一[2,3]。提升我国经济治理能力,使市场在资源配置中起决定性作用,同时更好发挥政府的作用,是提升我国高新技术产业自主创新能力的重要途径。

出口贸易对高新技术产业自主创新能力也有重要的影响。新贸易理论认为出口贸易使企业置身于更激烈的国际竞争市场,从而推动企业进行创新。而出口研发补贴、出口退税、技术性贸易壁垒等政策工具也会影响企业的自主创新能力[4-6]。近几年来,美国等发达国家贸易保护主义开始抬头,美方以各种理由或借口,逐步升级对中国许多领域的贸易制裁措施,甚至将某些中企纳入了“实体名单”[7]。目前我们亟需摆脱对外部市场的过度依赖,破除发达国家的技术封锁,促进我国高新技术产业自主创新能力提升。因此,

在一些国家限制我国高新技术产业发展的背景下,探讨经济治理能力与出口贸易对我国高新技术产业自主创新的影响具有重要现实意义。

二、理论分析与研究假设

(一)经济治理能力影响自主创新的机理

政府经济治理能力主要体现在:政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场和要素市场的发育程度以及法律制度环境等方面[8]。经济治理能力越强,越能激发企业家创新精神,提升企业创新能力。

第一,政府与市场的关系越清晰,越有利于自主创新。提升政府经济治理能力,一方面要求“在坚持社会主义基本经济制度前提下,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用的同时,更好发挥政府作用”。这将优化资源配置,使要素集约化程度和研发产出效率提高,从而提升自主创新的能力。另一方面要求建设高标准市场体系,完善公平竞争制度,实施市场准入负面清单制度,健全破产制度。政府创建公平竞争的市场环境和创新环境,这将导致优胜劣汰,从而促进自主创新能力的提升[9]。

第二,不同所有制经济发展环境越公平,越有利于自主创新。一方面,我国正在推进国有经济布局优化和结构调整,发展混合所有制经济,增强国有经济创新力、影响力、控制力与抗风险能力。混合所有制改革的深入推进使市场进入壁垒降低,可竞争性增强,同时促使国有企业优化内部治理结构,从而促进自主创新能力的提升。另一方面,非国有经济也是我国经济的重要组成部分,尤其是华为等民营企业发展,已经成为我国经济高质量发展与自主创新能力提升的重要推动力[10,11]。

第三,产品市场和要素市场发育程度越高,越有利于自主创新。要素市场的发展是我国企业提升自主创新能力的重要一环,其发展完善提高了资源配置效率,促使研发投入从低效率项目流向高效率项目,从而提高创新的产出[12]。完备的产品市场加快了信息传递,使资本更加便利有效地转移,能及时反映市场供求关系[13,14],企业通过需求满足和需求创造提升研发水平和创新能力。

第四,法律制度环境越完善,越有利于自主创新。一方面,在知识产权被有效保护条件下,企业能通过创新获取超额利润,这将激发企业创新行为。另一方面,企业的合法权益受到保护,企业更愿意通过与其他企业的合作提升创新能力[15]。因此,法律制度环境的完善有利于优化资源配置[16],提升企业的创新能力。通过上述分析提出如下假设:

假设1 经济治理能力与高新技术产业自主创新能力呈正相关关系。

(二)出口贸易影响自主创新的机理

“出口促进论”认为,出口具有正的外部性,出口部门通过贸易可以产生技术扩散和知识溢出效应,从而促进技术进步,提升自主创新能力[17,18]。其作用机理主要体现在以下三个方面。

第一,“出口中学”效应。国际贸易为知识在国家之间的传递提供了便利,出口企业在国际市场上可以获得知识、技术和管理经验,以直接学习与间接改进两种方式提高生产率和创新能力,即出口中学习[19,20]。直接学习是指出口部门在产品出口过程中可以从进口部门那里获得大量产品信息,甚至得到进口部门的技术支持与设计共享[21]。间接改进是指进口部门为了得到高质量、低成本的产品,通常会为出口部门提供相关产品的技术援助[22]。因此,出口部门在“出口中学”过程中积累了创新所需知识与技术资本,提高了自主创新能力[23]。

第二,出口竞争效应。面对激烈的出口竞争市场,出口企业改进产品质量,减少生产成本的压力增大,必须通过不断地进行技术创新来保持竞争优势[24]。Aghion等(2017)认为,越接近技术前沿的企业生产率会越高,占据的市场份额越大,出口更能够促进其创新[25]。位于技术前沿的企业为了保持国际市场上的技术优势会对技术人员进行培训,并通过高待遇吸引高素质技术人员,从而促进研发水平的提高[26]。

第三,出口规模效应。Krugman与Elhanan认为,贸易可以产生规模经济效应。一方面,出口贸易可以深化国际分工,使专业化程度提高,从而提高企业创新能力与生产率。另一方面,出口规模扩大会使企业初期高额的创新研发投入得到补偿,从而降低企业创新的成本和风险[27],从而促使自主创新活动的产生。通过上述分析提出如下假设:

假设2 出口贸易与高新技术产业自主创新能力呈正相关关系。

三、模型设计、变量选取与数据说明

(一)模型设计

创新的过程实质上就是利用各种资源创造、生产出新知识的过程[28,29]。因此,借鉴柯布道格拉斯生产函数,将高新技术产业创新的产出函数表示为:

(二)变量选取

用什么变量来衡量创新能力,学术界并没有统一的结论。很多学者采用专利数量来衡量创新,但专利数会受到专利授权机构偏好的影响[33],而且存在异质性的问题。还有一部分学者认为,新产品销售收入能够充分体现创新过程中的成果转化能力[34]。考虑到前文中模型和变量的设定,以及数据可获得性问题,本文采用新产品销售收入来衡量创新能力(在模型中用“inno”表示),用内资企业新产品销售收入来衡量自主创新能力,并以2008年为基期,用出厂价格指数对其进行平减。新产品销售收入越高,说明高新技术产业创新产出越多,创新能力越强。

解释变量的选取如下:

(1)经济治理能力(ins)。借鉴前人的做法,采用王小鲁、樊纲和余静文构建的指数衡量经濟治理能力[35]。该指数包含政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度和法律制度环境等五个方面,基本涵盖了经济治理能力中主要的因素。

(2)出口贸易(ex)。采用出口交货值来衡量出口贸易,并以2008年为基期,用出厂价格指数对其进行平减。

(3)R&D资本投入(k)。采用R&D经费内部支出衡量R&D资本投入。借鉴朱平芳和徐伟民(2003)的方法构建R&D价格指数[36],将R&D价格指数设定为消费价格指数和固定资产价格指数的加权平均值,其中消费价格指数的权重为0.55,固定资产价格指数的权重为0.45,以2008年为基期对R&D经费内部支出进行平减。

(4)R&D劳动投入(l)。参考大多数文献做法,直接采用R&D人员全时当量衡量R&D劳动投入。

控制变量的选取如下:

(1)企业规模(size)。考虑数据的可得性,采用高新技术产业中各企业的平均主营业务收入衡量企业规模。

(2)技术改造能力(tr)。采用技术改造经费来衡量技术改造能力,并以2008年为基期,用R&D价格指数对其进行平减。R&D价格指数的获取方式见R&D资本投入。

(三)数据说明

选取2008-2016年中国高新技术产业共25个省际面板数据进行实证研究。实证研究所使用的新产品销售收入、R&D经费内部支出、R&D人员全时当量、出口交货值、主营业务收入、企业个数和技术改造经费数据均来源于历年《中国高技术产业统计年鉴》,价格指数来源于《中国统计年鉴》,经济治理能力指数来源于《中国分省份市场化指数报告(2016)》[37]。由于王小鲁等人的市场化指数有两个基于不同计算方法的版本,所以本文将用1997-2009年数据的实证检验作为2008-2016年数据的稳健性检验。此外,2008年新产品销售收入、专利申请数、R&D经费内部支出、R&D人员全时当量和技术改造经费的统计口径为大中型企业,所以这五个变量2008年度的数据用大中型企业数据近似代替。由于数据缺失,研究时未将内蒙古、西藏、宁夏、海南、甘肃、青海和港澳台地区纳入分析样本,样本只包括25个省区市。

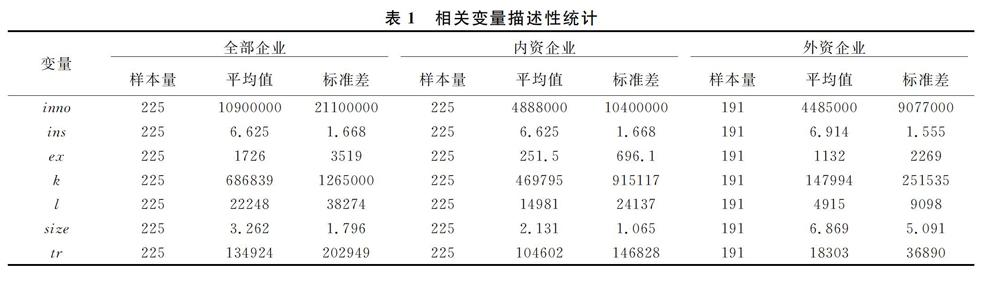

为对企业异质性进行研究,将分为全部企业、内资企业和外资企业三个面板数据回归,相关变量描述性统计见表1。高新技术产业总体新产品销售收入平均值在1090亿元,内资企业的新产品销售收入略高于外资企业;内资企业的R&D资本投入和劳动投入明显高于外资企业,但外资企业的出口交货值明显高于内资企业。

四、实证结果及分析

为了保证检验结果的准确性,选择了hadrilm方法对各变量进行了单位根检验。为了消除时间序列中存在的异方差现象,使其更趋于线性化,对其中一些变量进行了对数处理。此外,在模型进行回归前均进行了单位根检验和协整检验,结果显示所有模型均通过平稳性检验。为节省篇幅,本文省略了高新技术产业全部企业变量的单位根检验结果和KAO检验的结果。本文选择固定效应模型对模型进行回归检验。

(一)基本回归

首先,对我国高新技术产业全部企业进行回归分析,然后分别对内资企业和外资企业进行回归分析。回归分析结果如表2所示。

根据表2列(1)的实证结果来看,经济治理能力(ins)、出口贸易(ex)均对高新技术产业创新能力有显著的正向影响,说明提升经济治理能力、加大出口贸易规模都能有效提升产业的创新能力。R&D资本投入(k)对创新能力有显著的正向影响,而R&D劳动投入(l)对创新能力的影响为正但不显著。从R&D投入来看,我国高新技术产业创新能力主要依靠R&D资本投入驱动,R&D劳动投入对创新的驱动作用还不明显,也从侧面反映出高新技术产业要素投入结构还存在问题,高素质人力资本投入比重有待提升。企业规模(size)对高新技术产业创新能力有显著的正向影响,而企业规模平方项(size2)对高新技术产业创新能力有显著负向影响。这说明中型企业规模更有利于创新,符合高良谋和李宇(2009)关于企业规模和创新之间存在倒U型关系的假说[32]。此外,技术改造能力(tr)对高新技术产业创新能力的影响为负,但不显著。

学者们常认为产权异质性会对高新技术产业创新能力产生影响。接下来,考察不同变量对内资企业和外资企业创新能力的影响,回归结果见表2的列(2)和列(3)。不同变量对内资企业自主创新能力的影响和高新技术产业整体情况基本相同,但对外资企业创新能力的影响则有所差异。具体而言,出口贸易对内资企业和外资企业创新能力都有显著的正向影响,从系数来看,出口贸易对外资企业创新能力的正向影响稍大。经济治理能力对内资企业和外资企业创新能力的正向影响都很显著。R&D投入对内外资企业创新能力影响的差异很大,R&D资本投入对内资企业自主创新的影响在1%水平上显著为正,但对外资企业创新能力的影响并不显著。R&D劳动投入对创新能力的影响则完全相反,对外资企业创新能力影响在1%的水平上显著为正,但对内资企业自主创新能力的影响并不显著且系数为负。这说明外资企业研发要素投入的创新绩效更高,尤其在劳动要素投入的创新绩效方面。

以上分析表明,经济治理能力、出口贸易都能够有效提升高新技术产业自主创新能力,所以假设1和假设2均成立。

(二)稳健性检验

1.系统GMM估计结果。

为解决内生性问题,采用系统GMM方法进行检验。具体回归结果见表3列(1)~(3)。

表3中的列(1)、列(2)和列(3)分别报告了全部企业、内资企业和外资企业的估计结果。为确保估计结果的有效性,对系统GMM估计进行了一系列检验,用来考察工具变量的有效性。从Sargan檢验、Hansen检验、AR(1)检验和AR(2)检验的P值来看,系统GMM估计结果是有效的。由表3可知,全部企业和内资企业的出口贸易与经济治理能力的系数均显著为正,与前文中基础回归的结果一致,除此之外,其他变量系数的显著程度以及符号也与表2基本一致。外资企业的结果不太显著,可能是由于数据量太少导致,但其系数符号与表2基本一致。由此可见,使用系统GMM估计之后,依旧支持本文的结果,进一步说明了出口贸易与经济治理能力对中国高新技术产业自主创新有正向影响。

2.改变数据年限。

前文已使用2008-2016年数据进行分析,接下来采用1998-2009年省级面板数据进行稳健性检验(1997年出口交货值数据空缺)。由于缺乏这一时间段内外资企业数据,因此,仅对全样本进行回归分析,结果如表3列(4)所示。

从表3列(4)可以看到,采用1998-2009年的数据回归结果与前面表2列(1)的回归结果基本保持一致。主要解释变量——经济治理能力与出口贸易对创新能力的影响在表2列(1)中均为正向显著;R&D资本投入、企业规模及企业规模的平方项在前后两个表中的系数符号、大小以及显著度也基本相同。R&D劳动投入由前一阶段的显著负向变为正向(但不显著),这意味着我国高新技术产业在研发投入利用效率有所提高。

(三)进一步的分析

衡量经济治理能力的指数由五个细分指标构成[18],接下来,用经济治理能力的五个细分指标代替公式(5)中的经济治理能力指数,对全部企业、内资企业和外资企业分别进行回归分析,由于篇幅限制,仅展示部分回归结果。

由表4可知,就整体而言,除产品市场发育程度(ins3)外,其他四方面治理能力均对高新技术产业创新能力有显著的正向影响。从系数大小来看,非国有经济发展(ins2)对创新的影响最大,政府与市场关系(ins1)次之,法律制度环境(ins5)和要素市场发育程度(ins4)的影响稍小。产品市场发育程度的影响不显著可能是因为我国高技术产业产品市场化程度较高。

就内资企业自主创新能力而言,非国有经济发展、法律制度环境完善的正向影响非常显著,要素市场发育程度的正向影响也较为显著。政府与市场关系的系数为正但不显著,可能是由于政府主要通过财政资助这一方式影响创新,这可在短期内降低企业创新风险,从长期来看,政府资助会使内资企业因过度使用廉价要素而牺牲长期创新能力[22]。

就外资企业创新能力而言,非国有经济发展和产品市场发育程度的正向影响都很显著,这说明改善产品市场环境、推进非国有经济的发展是激发外资企业创新的关键。政府与市场关系、要素市场发育程度和法律制度环境的系数均为正,但都不显著。这可能是因为外资企业在资本、技术、人才和公司治理等方面有优势,而且它们可以直接利用母国和母公司的多种资源进行创新活动。

五、结论与启示

以上研究表明,经济治理能力和出口贸易提升均显著促进了我国高新技术产业内资企业自主创新能力和外资企业创新能力的提升。从五个方面细分经济治理能力来看,政府与市场的关系和法律制度环境均对高新技术产业创新能力有显著正向影响。从产权异质性来看,非国有经济的发展、要素市场发育程度和法律制度环境对内资企业自主创新能力有显著的正向影响;非国有经济的发展、产品市场发育程度对外资企业创新能力有显著的正向影响。高新技术产业对研发要素依赖性强,内资企业自主创新主要依靠R&D资本投入驱动,而外资企业创新主要依靠优质的R&D劳动投入驱动。以上实证结果对提升我国高新技术产业自主创新能力有如下启示:

第一,提升政府经济治理能力促进高新技术产业自主创新。充分发挥市场对资源配置决定性作用的同时,发挥有为政府的作用;按照竞争中性原则,完善高新技术产业发展的法律制度环境,为不同规模和产权性质的高技术企业提供一个公平竞争的市场环境,进一步激发中小企业和民营企业的创新活力。

第二,满足不同产权性质企业差异化的经济治理制度需求。对内资企业来说,要减少政府对要素市场的干预,减少资源配置扭曲程度;促进科技中介组织发育,促进科技服务业与高技术制造业的深度融合;鼓励非国有高技术企业发展,为其发展提供一个竞争中性的市场环境。对外资企业来说,需要保持高新技术产业产品市场开放的良好环境。

第三,加快形成以国内大循环为主体,国内国际“双循环”相互促进的发展新格局。我国应该利用超大规模国内市场完善高新技术产品国内价值链构建,尤其要避免高新技术产品核心模块缺失带来的供应链中断问题,重构高新技术产业全球价值链,加快形成国内与国际市场“双循环”相互促进的发展新格局。

第四,通过高质量对外开放提升高新技术产业自主创新能力。要利用“一带一路”倡议等国际合作平台与机制,积极拓展新兴国家高新技术产品市场,使高新技术产业获得广阔的发展空间,通过保持高新技术产品出口的增长来促进高新技术产业创新能力的提升。

第五,优化高新技术产业R&D要素投入结构。改变内资高技术企业自主创新能力的提升依靠R&D资本投入驱动的现状,改善R&D劳动投入的结构,提升人力资本投入比重与质量,通过“干中学”和“出口中学”,提高研发人员素质,实现我国高新技术产业自主创新能力的提升。

参考文献:

[1] 黄群慧.“双循环”新发展格局 未来我国经济政策的重要目标和着力点[J]. 财经界, 2020(28):11-12.

[2] 戴魁早,刘友金.要素市场扭曲与创新效率——对中国高技术产业发展的经验分析[J].经济研究,2016(7):72-86.

[3] 唐红祥,张祥祯,吴艳,等.中国制造业发展质量与国际竞争力提升研究[J]. 中国软科学,2019(2):128-142.

[4] Collie D R. Prohibiting state aid in an integrated market: Cournot and Bertrand competition with differentiated products [J].Journal of Industry, 2002(2): 215-231.

[5] 陈林,朱卫平.出口退税和创新补贴政策效应研究[J].经济研究,2008(11):74-87.

[6] 谢娟娟,梁虎诚.TBT影响我国高新技术产品出口的理论与实证研究[J].国际贸易问题,2008(1):34-41.

[7] 龚波.中美贸易摩擦对中国粮食安全的影响[J].求索,2019(4):107-112.

[8] 樊纲,王小鲁,马光荣.中国市场化进程对经济增长的贡献[J].经济研究,2011(9):4-16.

[9] 徐浩.制度环境影响技术创新的典型机制:理论解读与空间检验[J].南开经济研究,2018(5):133-154.

[10]陈钊.转型经济中的放松管制和企业重构的最优路徑[J].经济学(季刊),2004(1):259-280.

[11]方军雄.所有制、市场化进程与资本配置效率[J].管理世界,2007(11):27-35.

[12]成力为,孙玮.市场化程度对自主创新配置效率的影响——基于Cost-Malmquist指数的高技术产业行业面板数据分析[J].中国软科学,2012(5):128-137.

[13]方军雄.市场化进程与资本配置效率的改善[J].经济研究,2006(5):50-61.

[14]戴魁早,刘友金.行业市场化进程与创新绩效——中国高技术产业的经验分析[J].数量经济技术经济研究,2013,30(9):37-54.

[15]吴延兵.R&D存量、知识函数与生产效率[J].经济学(季刊),2006(3):1129-1156.

[16]吴超鹏,唐菂.知识产权保护执法力度、技术创新与企业绩效——来自中国上市公司的证据[J].经济研究,2016,51(11):125-139.

[17]张杰,刘志彪,郑江淮.出口战略、代工行为与本土企业创新——来自江苏地区制造业企业的经验证据[J].经济理论与经济管理,2008(1):12-19.

[18]康志勇.出口贸易与自主创新——基于我国制造业企业的实证研究[J].国际贸易问题,2011(2):35-45.

[19]Baldwin J R, Wulong G u. Trade liberalization: Export-market participation, productivity growth and innovation [J]. Oxford Review of Economic Policy, 2004, 20(3): 372-392.

[20]Liu X, Buck T. Innovation performance and channels for international technology spillovers: evidence from Chinese high-tech industries [J].Research policy, 2007(36): 355-366.

[21]Salomon R M, Shaver J M. Learning by exporting: New insights from examining firm innovation [J]. Journal of Economics and Management Strategy, 2005, 14(2): 421-260.

[22]李平.国际技术扩散的路径和方式[J].世界经济,2006(9):85-93.

[23]刘端,朱颖,陈收.企业技术并购、自主研发投资与创新效率——来自技术密集型行业的实证[J].财经理论与实践,2018(2):51-58.

[24]李小平,卢现祥,朱钟棣.国际贸易、技术进步和中国工业行业的生产率增长[J].经济学(季刊),2008(2):549-564.

[25]Aghion P, Bergeaud A, Lequien M,et al. The impact of exports on innovation: Theory and evidence [R].NBER Working Paper, 2017.

[26]Boone J. Competitive pressure: The effects on investments in product and process innovation [J]. Journal of Economies, 2000, 31(3): 549-569.

[27]张杰,郑文平.全球价值链下中国本土企业的创新效应[J].经济研究,2017(3):151-165.

[28]熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,1990.

[29]李平,崔喜君,刘建.中国自主创新中研发资本投入产出绩效分析——兼论人力资本和知识产权保护的影响[J].中国社会科学,2007(2):32-42.

[30]贺正楚,潘红玉,邓英,等.中国高端装备制造业的技术创新能力:2004-2014[J].经济数学,2016(4):12-21.

[31]熊彼特.资本主义、社会主义与民主[M].北京:商务印书馆,1999.

[32]高良谋,李宇.企业规模与技术创新倒U关系的形成机制与动态拓展[J].管理世界,2009(8):113-123.

[33]邓路,高连水.研发投入、行业内R&D溢出与自主创新效率——基于中国高技术产业的面板数据(1999-2007)[J].财贸研究,2009,20(5):9-14.

[34]易秋平,刘友金,贺灵.产学研协同创新效率的时空演变及提升对策——基于空间杜宾模型的研究[J].湖湘论坛,2017(5):91-101.

[35]杨瑞龙,章逸然,杨继东.制度能缓解社会冲突对企业风险承擔的冲击吗?[J].经济研究,2017(8):140-154.

[36]朱平芳,徐伟民.政府的科技激励政策对大中型工业企业R&D投入及其专利产出的影响[J].经济研究,2003(6):45-53.

[37]王小鲁,樊纲,余静文.中国分省份市场化指数报告(2016)[M].北京:社会科学文献出版社,2017.

(责任编辑:钟 瑶)