信息化教学在高职临床输血检验技术课程中的应用与体会

2020-12-28宋镜南曹琳

宋镜南 曹琳

【摘要】随着“互联网+”时代的进入与发展,高等职业院校教育也顺应着时代的潮流,由单一传统的多媒体教学手段逐渐与线上网络技术进行资源融合,通过网络虚拟课堂实时互动的方式更新教学模式,提高教学质量,对教师教学和学生学习方式渗入新思维,发起新挑战。本文主要以网络信息化教学平台在高职院校的输血检验技术专业课程中的应用为例进行浅析,并将对应用过程中的体会与同行进行分享交流。

【关键词】医学检验 输血检验技术 网络信息化教学 高职高专

【基金项目】本文系河南省卫生和健康委员会医学教育研究项目:基于虚拟仿真实验室建设对高职医学检验技术专业实验课程的教学探究(Wjlx2019250)。

【中图分类号】G64 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2020)45-0033-02

临床输血检验技术是一门在基础医学课程上融合了多门分支学科的医学检验专业课程之一。由于我国输血事业发展较为缓慢,侧重培养输血技术人才的高校甚少,直至2016年输血医学被划分为临床医学的二级学科[1],也意味着加强输血人才的培养已是迫在眉睫。因此,我校医学检验技术专业于2016年独立设置了输血检验技术方向,将输血检验技术作为一门必修的核心专业课程,在医学检验技术专业基础课程上,拓展学生专业知识面,扩大学生就业方向,为医院、中心血站、疾病控制中心等医疗卫生单位培养高能力、高素质人才。然而,输血检验技术是一门综合较强的课程,内容抽象、枯燥,仅仅通过“满堂灌”、“老师汗流浃背,学生昏昏欲睡”的传统教学模式,已无法适用于高职院校人才培养的需求[2],学生反映课堂接受程度甚差。因此,在“互联网+教育”的模式发展基础上,网络信息化教学与专业课程传统教学的融合是十分必要的。

1.信息化教学在高职临床输血技术课程教学中的优势 (1)调动学生自主学习能动性,增加学习趣味性。由于受到招生条件的限定,高职高专批次学生生源普遍以底子薄弱、层次较低学生居多,而高质量学生除了数量较少的特点外,学习氛围不理想、专业喜爱程度逐渐失衡等外部因素也影响着他们。同时,大部分学生属于文科生,由于生物基础差,对医学基础知识的接受程度不佳,学生反映力不从心,而临床输血检验技术课程的学习却恰好需要扎实的基础医学知识,如免疫学的基础知识。随着科技的发展,充分利用网络信息技术进行教学,将临床输血检验技术课程中抽象内容在多媒体幻灯片中插入视频、动画、图片等资源帮助学生进行理解,将知识架构制作成思维导图,从而优化资源融合,增加课堂趣味性,激发学生学习兴趣,活跃课堂氛围,加强师生互动交流。例如,采取情景模拟法利用医学检验虚拟仿真软件对ABO血型系统的四种血型之间相互输注所产生的输血反应进行匹配演示,从而可以加深学生对同型血输注概念的理解。

(2)创新教学新思维,实施信息化备课与管理。高职院校教学模式的转变可分为两个阶段:第一阶段是从传统的“板书+课本”到“板书+PPT+课本”[3]教学模式的转变。课程的多样化、丰富化的特征,决定了打造优质大学课堂仅仅依靠一根粉笔、一块黑板,老师奋笔疾书,学生埋头苦记是远远不够的。多媒体技术的出现充分利用了网络资源共享性,使老师在备课过程中搜集教学资源(微课、动画、图片等),同时通过不断学习优秀的教学案例,吸取优秀教师的教学方法,更新或摒弃陈旧的教学理念。由此一来,老师可以在课前有限的时间里高效备课,也提升自我的教学水平,在课中节省书写板书的时间对授课内容进行生动深入的讲解。第二阶段是从“板书+课本+PPT”到“板书+课本+PPT+网络信息化教学平台”教学模式的转变。虽然已经经过第一阶段的沉淀磨合,多媒体课件的应用已被大多数师生所接受与认可,但是对于高职院校大学生而言,多元化的课程,一成不变的教学模式,逐渐让师生出现“视觉疲劳”,学生也希望能够在课堂中充分展现自己,增加与老师之间的互动[4],课后能够接触到丰富更多的教学资源,而不仅仅是枯燥无味的练习题。因此,随着学生需求的增加,网络信息化教学平台就应运而生了。老师可以利用平台(如微信、QQ、网络空间、学习软件)课前发布任务给学生,课中进行签到、提问、课件讲解、讨论、小组PK、随堂测验等活动,课后老师可发布作业,学生进行教学评价,老师及时接收到学生综合成绩与反馈,帮助老师便于管理成绩,调整教学方法。

2.信息化教学在高职临床输血技术课程教学中的应用方法

(1)利用网络信息化平台在课前发布导学。我校医学检验技术专业自开设输血检验技术方向以来,以小班教学为主,每周6个学时,依据学生的学习能力及认知能力,制定合理的学习目标、教学大纲,并通过微信、QQ、自主学习网络空间、智慧职教云课堂等信息化平台发送电子课件、病例分析、思考题等给学生,如俗话说“吃什么补什么“,那么为什么补血是通过输注而不是饮用的方式呢?由此,学生可以通过电子资源或图书馆查阅输血医学的发展史,带着问题进行课前预习。

(2)利用“智慧职教云课堂”手机软件进行课中教学。临床输血检验技术课程的主要内容涉及多个工作岗位,如输血科、中心血站,学生需要掌握基本理论知识和检测技术,创造理实一体的学习思维,然而许多需要实践性的操作在实验课程中无法进行,只通过理论知识进行流程构想会使让学生难以理解,从而给学生营造了抽象、枯燥的课堂氛围。然而“智慧职教云课堂”手机教学软件的应用改变了授课方式。师生共同借助这一移动终端,在手机APP上进行签到、提问、讨论、随堂测验、当堂打分等教学活动,引导学生自主学习的积极性,让每堂课45分钟或90分钟至少留三分之一的时间给学生提问和解疑。同时,教师可以借助云课堂中的实物展台、投屏功能、导入课件、微课视频等功能进行授课内容的讲解。如在学习供血机构血液成分制備流程时,滤除白细胞的处理,压浆板分离血浆,导管热合、分离血小板等操作方法,在理论课堂学生无法实时进行实践,但是利用云课堂APP中的学习资源,老师可将操作视频通过投屏方式进行放映,并利用投屏中的“白板”在视频中进行实验仪器、重要操作的勾画。

(3)利用“SAKAI”网络学习空间发布课后作业,统计管理成绩。“SAKAI”网络学习空间是利用校联网的教育软件客户端,主要用于学生课程管理、学习管理系统。在此平台上,老师可以针对课程内容进行题库建立,从题库中随机选题、组卷,设定开始与结束时间,发布作业或测试。学生提交试题后,可实时显示正确答案与解析,此平台自动批阅电子试卷并归入成绩册,便于老师进行成绩统计与管理。采用SAKAI 平台进行考核,老师批阅试卷相比传统方式更加省时省力,效率更高,学生也可以及时发现专业知识盲区,对错题进行分析更正。此外,利用该平台学生还可以在讨论区进行讨论留言,对授课老师教学过程进行客观评价。

3.信息化教学在高职临床输血技术课程教学的应用效果分析

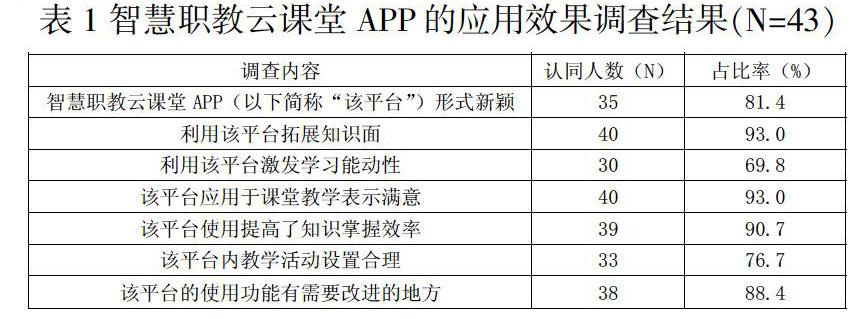

自从临床输血检验技术课程利用传统教学与网络信息化教学模式相结合以来,教学效果有了显著提高,学生学习积极性高涨,课堂氛围也比以前更为活跃,成为学生最喜欢的专业课程之一。为了使信息化教学平台在学生中应用最大化,在课程期间施行“课件导学—病例引入—手势签到—随机提问—内容讲解—小组讨论—随堂测验—总结评价”的教学过程,在课余时间,学生可利用各种信息化教学平台,如中国大学MOOC、智慧职教网页端等学习平台,阅读相关微课视频、電子课件,实现课后内容巩固复习,拓展延伸专业知识。为了调查学生对网络信息化教学平台在临床输血技术课程的应用评价,以“智慧职教云课堂APP的应用效果调查”为主题进行了问卷调查,填写问卷对象为我校医学检验技术专业输血方向班的45名学生,共发放45份调查问卷,回收有效问卷43份,调查结果如下,见表1。

通过调查结果可发现,93.0%的学生对于信息化教学平台运用于课堂教学中表示满意,90.7%的学生表示对于使用信息化教学平台可提高学习效率,但同时有88.4%的学生认为信息化教学平台还需要继续完善。经与学生调查后交流发现,学生认为信息化教学平台形式新颖,有许多的视频、动画可以帮助他们理解抽象的名词解释与原理,不再需要上课争分夺秒埋头写笔记,在课下可以复习电子课件内容,课堂氛围轻松活跃,每堂课都有新鲜感。但是对于信息化教学平台的使用也有需要改进的地方,如部分教学平台通过手机签到时只限时间不限距离,造成学生假签到;部分教学平台无法考核图片和系统批阅卷等。因此,网络信息化教学平台的应用,既调动了学生学习自主性、积极性和能动性,又利用线上与线下的巧妙结合将知识的平面化转变为立体化,有效的解决了学生难想象、难理解的问题,而老师也要依据学生自身学习程度选择合适的网络信息化教学平台进行教学融合,扬长避短,择优而用。

4.总结

在“互联网+教育”的时代下,高职院校在课堂中应用网络信息化教学与传统教学优势互补的教学模式已是一种趋势、一种更新,打破了传统教学方式的局限[5],开阔了老师和学生的眼界,能够更有效地培养学生的主观能动性,在实施信息化教学的同时,并不代表全盘否认传统教育方式,在教学过程中,要依据学生层次程度、特点将二者进行有机结合,将“板书+PPT+课本+信息化教学平台”教学模式应用到最优化。

参考文献:

[1]徐文鑫,唐忠辉,郭月丽.高职医学检验技术专业输血检验技术方向“四模块两主干”课程体系构建[J].卫生职业教育,2018(03):133.

[2]冯蕾,许燕.高职医学教育实施PBL教学模式的可行性思考[J].泰州职业技术学院学报,2013(5):52-54.

[3]邹国峰,等.大学课堂信息化网络教学平台建设与应用探讨[J].教育现代化,2019(36):151-153.

[4]刘士芳,谢俐.基于移动互联网环境下的高职院校智慧课堂构建研究[J].中国市场,2016(51):227.

[5]房晓.微课在高校生理学教学中的应用探讨[J].科技创新导报,2017(08):223-224.

作者简介:

宋镜南(1994.02-),女,汉族,河南人,助教,大学本科学士学位,信阳职业技术学院检验技术学院临床检验基础教研室专业课教师。