近40 年来我国“藏彝走廊” 的族群研究及其意义

2020-12-26李沛容

李沛容

(四川大学,四川成都610064)

改革开放初期,我国著名民族学、人类学、社会学家费孝通先生总结经验, 先后三次在不同的学术会议上提出, 学界今后可以将民族问题研究的关注重点转向“民族走廊” 区域研究,充分发挥宏观与微观有机结合的方法, 来理解我国多元一体民族关系的形成与发展。“藏彝走廊” 正是费孝通先生特别强调、指出的一条民族通道走廊。[1]从地域范围上来看,“藏彝走廊” 主要指四川省、云南省、西藏自治区等三省(区)毗邻的且由一系列南北走向的山脉、河流构成的高山峡谷区域。 区域内横断山脉纵贯南北,受怒江、金沙江、澜沧江、雅砻江、岷江、大渡河六条河流(简称“六江流域”)冲击切割, 形成天然的河谷走廊。 自古以来,“藏彝走廊” 是连接我国西北、西南不同民族交流往来的重要通道。 经历千百年来的历史变迁、积淀,走廊内形成藏族、彝族、羌族、纳西族、普米族、傈僳族、汉族等众多民族及支系交错杂居的分布格局。[2]民族文化的多样性是“藏彝走廊” 的突出特点。“藏彝走廊” 研究突破了按照单一民族、行政区划从事民族研究的弊端和局限。 随着族群概念、理论的引入和运用,“藏彝走廊” 与族群研究逐步结合, 成为探索、 修正和拓深族群理论研究的理想田野调查区域。 以往的学界已有关于“藏彝走廊” 研究总体发展脉络的梳理和总结。[3]本文则力图对近40 年来,我国“藏彝走廊” 族群研究的阶段性特点进行回顾与分析,深入发掘“藏彝走廊” 族群研究的意义及其当代启示,同时,可折射出改革开放以来,我国族群研究所取得的学术成就。

一、理论与路径:“藏彝走廊” 族群研究的早期探索(1981-2003)

20 世纪五六十年代,中央及地方民族事务机关组织科研队伍进行民族识别工作以及少数民族历史调查,收集、整理了大量有关中国少数民族的第一手田野调查资料, 为我国民族研究奠定了初步基础。 但是,早期的社会历史调查在研究对象、研究方法和研究取向等层面存在一定的缺失和不足。 改革开放以来,随着民族学学科恢复重建,民族或族群研究迎来新的发展高潮。 1981 年11 月,中国西南民族研究学会成立大会暨首届年会在昆明召开。 与会的四川省、云南省、贵州省、广西壮族自治区、西藏自治区等省(区)的学者共同指出,五省(区)内民族众多、内部支系繁杂,“同一民族的支系多达十余种乃至几十种。 同一民族的语言,又有方言、次方言和土语之别,反映在民族文字上,也有差异”。 但是,学界对跨省(区)的民族缺乏整体、全面的研究,势必“影响到民族工作”,同时,会给“科学研究工作带来不利”。 会议遂提出,组织西南五省(区)专家、学者综合考察团,开展“经常性的民族调查工作”。[4]在此倡议以及费孝通、马曜等前辈学者的推动下, 以中国西南民族学会成员为核心的学术团队于1983、1985 年组织了两次大规模的“六江流域民族综合考察”,[5]成为继20世纪五六十年代少数民族社会历史调查工作之后,学术界大规模开展的“藏彝走廊” 族群调查与研究。 1983 年李绍明、童恩正主编的《雅砻江下游考察报告》对“藏彝走廊” 内的藏族、苗族、傈僳族、彝族以及“纳日 ”“拉热”“亚 拉 ”“塔直 ”“尼罗”“纳木依” 等族群的田野调查研究,①可视为我国“藏彝走廊” 族群研究的先声。 出版问世的田野调查报告至今仍有重要的史料价值与参考意义。 此后,1984年云南省社会科学院的刘达成在费孝通先生早期提出的研究思路提示下,认为应综合运用民族史、语言学、考古学等学科方法探索“藏彝走廊” 内部的族群起源、族称与族属问题,发掘族群间的历史渊源关系。[6]

20 世纪 80 年代后期到 20 世纪 90 年代,“藏彝走廊” 研究一度陷入沉寂。 直到21 世纪初,学界才又掀起研究“藏彝走廊” 的热潮。 标志性事件是2003 年11 月四川大学中国藏学研究所、 中国西南民族学会联合举办的 “藏彝走廊历史文化学术讨论会”。 与会的50 余名专家、 学者分别来自四川、甘肃、青海、陕西、云南、北京、西藏等省(区)的20 余家科研机构。 专业领域涉及民族学、民族史、人类学、考古学、生态学、语言学等诸多学科。 学术讨论会真正实现了费孝通先生提出的多学科、跨领域开展“藏彝走廊” 研究的学术设想。为此,费孝通先生专门致贺电,并呼吁学者们应当“从特定地区内部认识‘和而不同’的民族文化接触历史与现状”“深化我们对这条走廊的认识的侧面,对民族学、人类学、民族语言研究和学科建设,作出自己的贡献”。[7]

作为民族走廊,“藏彝走廊” 的族群研究成为此次会议的热点议题。 部分学者通过爬梳相关历史文献,提出“民族” 概念与“藏彝走廊” 的相适性疑问,认为应当以“族群” 概念指称“藏彝走廊” 的多民族及其复杂支系。[8]与会学者们围绕“藏彝走廊” 族群问题提出了不少可资未来研究借鉴的实践路径。

首先,从 “藏彝走廊” 的核心内涵发掘族群研究的视角与取向。 李绍明先生认为,“藏彝走廊” 同时兼具“民族学” 与“地理学” 双重属性,“是一条名副其实的民族走廊”。 今后学界可以从“族际间的文化交流” 与“某一民族或族群的历史文化” 作为“藏彝走廊” 族群研究的切入点。[9]石硕归纳了“藏彝走廊” 的五大历史文化特色,指出研究应当把握住其作为 “历史形成的民族地区”“各个民族在历史上是怎样运动的” 等着眼点,深入发掘境内的族群迁徙、族际关系,以及复杂多样的族群文化现象等问题。[10]任新建在总结了“藏彝走廊” 民族历史文化特点后,提出“藏彝走廊” 作为中原与边疆的中介地带,在“促进民族团结、巩固祖国边疆方面居于非常重要之地位”,可以沿着这一思路探讨族群关系在其中起到的积极作用。[11]李星星则呼吁学界关注“藏彝走廊” 内族群语言、族群迁移传说,来探讨族群的历史起源及族群间的祖源关系。 在同年发表的文章《藏彝走廊的历史文化特征》中,李星星又指出“藏彝走廊” 族群文化具有“母系文化”“猪膘文化”“牦牛文化”“石室或重屋文化”“苯或巫文化”“石棺葬文化”“藏缅语多元语言文化”等特征。[12]上述构想与研究视角对学界的“藏彝走廊” 族群研究颇有启迪。

其次, 借鉴和吸纳国内外学界的不同学科理论与方法。 王铭铭阐明从事“藏彝走廊” 跨族群研究的意义,以及如何将政治人类学、结构人类学的理论方法实践于“藏彝走廊” 族群研究。[13]徐新建与李锦分别提出,运用地理学、生态学等方法探讨族群文化变迁。 徐新建还特别指出如何从族群地理学视角思考中华民族多元一体格局的发展与形成, 以及通过生态学方法解释历史上走廊内不同族群的兴衰演进历程。[14]

二、多维度、多视角的“藏彝走廊” 族群研究(2004-2009)

自“藏彝走廊历史文化学术讨论会” 召开以来,“藏彝走廊” 研究逐步成为我国民族研究领域的高频议题。 相关期刊专门开辟研究专栏, 推介“藏彝走廊” 研究的最新成果。②据粗略统计,自2004 年至2009 年间,学界共召开了7 次“藏彝走廊” 学术会议,6 次会议的主旨均在讨论族群问题。[15]事实上,早在20 世纪90 年代中后期至21世纪初,随着族群理论的译介与引入,国内学界开始广泛关注族群、 族群边界与族群认同等相关领域。[16]尤其是台湾学者王明珂于 1997 年、2008 年运用族群理论研究藏彝走廊族群认同与族际关系的系列成果出版,[17]大大推动了族群理论与方兴未艾的“藏彝走廊” 研究的结合。 学界开始综合运用民族学、民族史、人类学、考古学等理论方法,对“藏彝走廊” 族群现象进行全面、系统的综合研究。本文通过对此阶段公开发表的学术成果进行分类检索,可以归纳出如下两种主要研究取向:

一是 “藏彝走廊” 的族群源流、族属问题与多族群景观的历史成因。 此类研究主要是对相关史料文献、 考古遗存与口述传说的综合考证与历时性梳理。 石硕的系列论文与专著充分运用“多重证据法”,以历史文献结合考古报告、田野调查材料,系统探讨“藏彝走廊” 族群起源、族群源流与族属问题,同时,从不同文明的碰撞与交融角度,为深入认识和理解“藏彝走廊” 族群多元性与复杂性提供了新的诠释视角与学术观点。[18]赵心愚、曾现江系统梳理和讨论了唐宋以来边地争端、 少数民族地方政权更迭改变“藏彝走廊” 族群分布格局,吐蕃移民与北方游牧民族迁入“藏彝走廊” 的历史进程,及其对境内族群祖源记忆的影响等问题。[19]这些研究成果为我们今天理解“藏彝走廊” 的文化多样性与族群复杂性提供了历史依据。

二是 “藏彝走廊” 族群构成、族群认同与族群文化的民族志书写。 费孝通先生在提出“藏彝走廊” 概念时, 强调微观与宏观相互结合的研究方法, 在微观层面可以对每个族群进行如“解剖麻雀” 般的细致深入研究,既可完善早期少数民族社会历史调查的缺憾, 又可作为宏观研究的资料基础。[20]四川省民族研究所可视为从事此项研究的代表性机构。 自2005 年以来,四川省民族研究所专门组建“藏彝走廊” 研究团队,对“藏彝走廊” 不同族群进行深入的田野调查与民族志书写, 并陆续出版、 推出由四川省民族研究所所长袁晓文主编的“藏彝走廊研究丛书”。 其中,不少著作根据田野调查资料,立足族群互动,对“藏彝走廊” 不同族群的社会文化面貌及深度交融进行细致的民族志书写。 随着国内外人类学族群理论的发展,“藏彝走廊” 族群自我认同及对“他者” 认知的研究成果逐步增多。 其间,中国社会科学院民族学与人类学研究所曾筹划和启动 “藏彝走廊族群认同及其社会文化背景的人类学研究” 课题项目。 相关代表性研究包括白志红、艾菊红等学者全面、系统地研究“藏彝走廊” 南部滇西北“藏回”、陇南宕昌藏族的族群认同与族性问题。[21]王菊通过对“藏彝走廊”族群间流传的“洪水朝天” 故事,探讨族群如何超越自我认同,实现空间共享的共生关系。[22]由于族群文化的复杂性,“藏彝走廊” 是人类文化多样性研究最为理想的场域,也是从事跨族群、跨文化研究的重要对象,[23]此类研究可参见李星星的尔苏文化圈研究、 杨福泉的纳文化研究以及李志农等的“藏回” 研究,等等。[24]

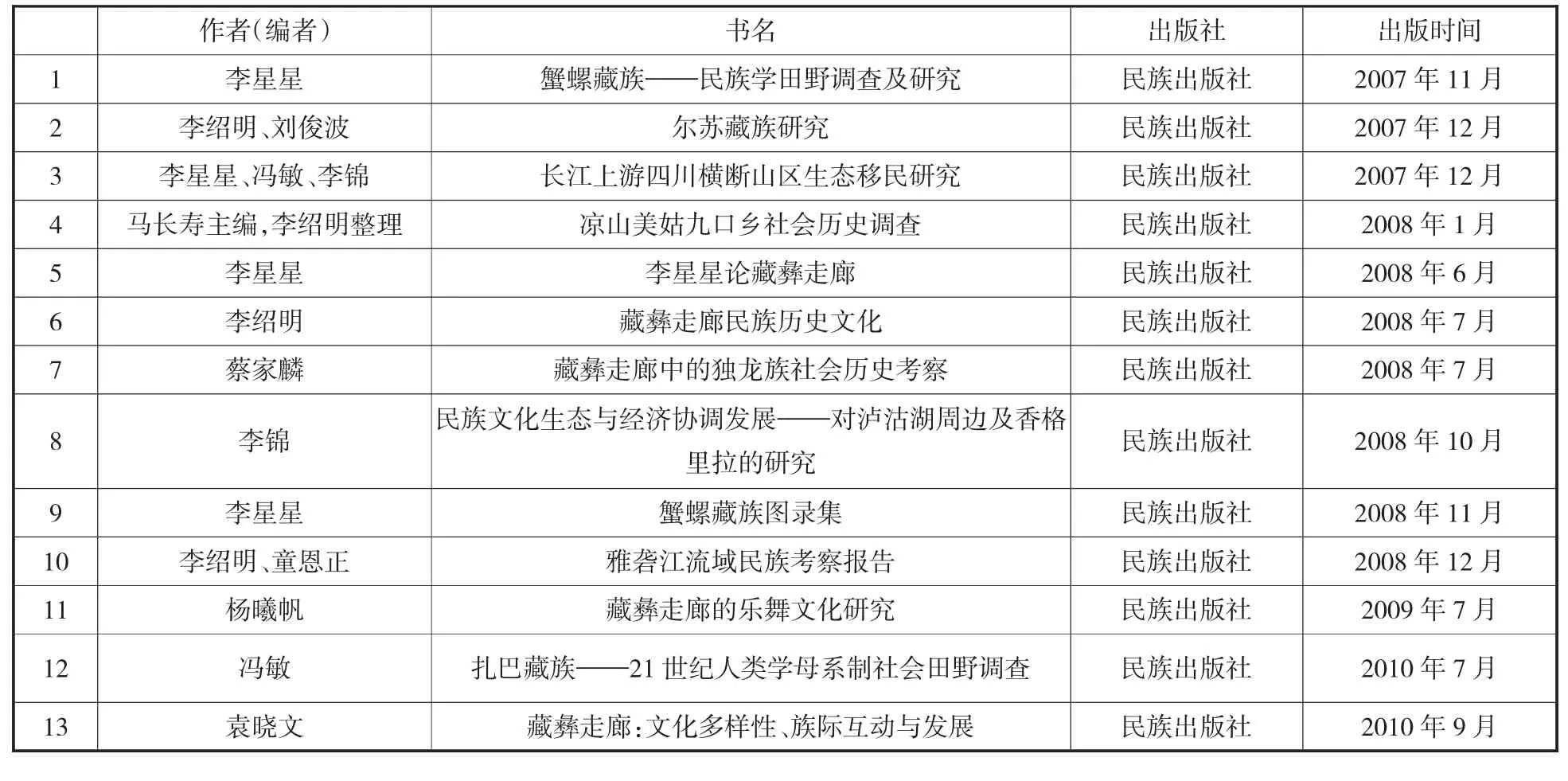

表1 袁晓文主编藏彝走廊研究丛书书目一览表(2007-2010)

三、“藏彝走廊” 族群研究的新趋势(2010 - 至今)

近十年来,“藏彝走廊” 族群研究取得了丰硕成果,佳作迭出。 民族志研究仍然是“藏彝走廊” 研究中的亮点, 特别是有关雅砻江以东藏族支系的田野调查成果, 如刘志扬《藏彝走廊里的白马藏族——习俗、信仰与社会》、李星星《归程:藏彝走廊尔苏藏族的神话民族志》、李锦《家屋与嘉绒藏族社会结构》,等等,[25]进一步充实和丰富了对“藏彝走廊” 族群文化面貌的理解和认识。 基于这些深入、细致的民志书写与早期的田野调查研究,学界发现“藏彝走廊” 族群除支系繁杂、文化多样外,同一“沟域” 内不同族群文化的相似度远盛于不同区域同一族群的文化。 受此思路启发,学界对“藏彝走廊” 的族群研究在前期基础上逐步发生变化,主要表现在:

其一,“藏彝走廊” 的族际互动、族群互动成为研究主流。 此研究取向包含不同族群之间的经济互动、文化互动、社会互动、多元宗教互动等。[26]代表性研究有:袁晓文通过对“藏彝走廊” 内多续族群的称谓、 宗教文化与族际通婚等地方性知识的发掘,发现多续族群在与汉族、彝族以及藏族其他支系的族际交往与互动中,形成了“和而不同”“关系紧密” 的族际关系;[27]石硕、李锦、邹立波等合著的《交融与互动——藏彝走廊的民族、 历史与文化》[28]分为上、中、下三编。 上编“藏彝走廊历史上的民族迁徙与互动” 从整体上呈现出“藏彝走廊”民族迁徙与互动的历史脉络,以期还原现今“藏彝走廊” 境内民族格局形成的历史脉络。 中编“藏彝走廊的文化分区研究” 综合考虑民族、文化、地理空间三要素,对“藏彝走廊” 进行文化分区研究,展现出族群互动对文化圈形成的影响。 下编“田野个案研究:藏彝走廊的族群互动与文化交融”,通过田野个案研究呈现区域内民族与文化的多元共存。

其二,关于 “藏彝走廊” 族群共生关系的研究。通过检索发现,石硕、李锦、周智生、高志英、木仕华、马尚林、李春红、陈东等多位学者公开发表或出版的著作与这一议题密切相关。[29]其中,颇具代表性的有:石硕从整体上分析“藏彝走廊” 的族群关系,指出“藏彝走廊” 族际交往体现了两重特点,即“主观上民族观念淡薄、民族界限模糊;文化普遍持包容态度, 使各民族在文化上往往‘你中有我,我中有你’”;[30]马尚林主要关注“藏彝走廊”回、汉民族和谐关系的形成动力与生成机制,通过对松潘、迪庆、甘南合作与西藏昌都为期一年的田野调查发现,长期的交往互动形成了“经济上的互补,文化上的共融,加上党和政府的重视,民族政策的具体实施” 助推了回、 藏族群和谐关系的形成;[31]周智生围绕“藏彝走廊” 族群间的商贸、经济研究,提出“民族经济共生关系” 概念,认为“藏彝走廊地区多民族经济共生形态的形成与演进是该地区民族和谐共生关系形成的重要基础和纽带”。[32]

各族群在漫长的历史演变过程中是如何通过交往、 互动形成“美美与共”“多元共生”“和而不同” 的族际关系,这一问题是费孝通先生倡议“藏彝走廊” 研究的初衷,也是理解“中华民族多元一体格局” 理论的生动案例。 自 2010 年至今,“族群互动”“族群共生” 等族群交往关系已然成为学界对“藏彝走廊” 族群研究的主要关注点。 诚如有学者指出,对“藏彝走廊” 族群互动关系的研究或可超越西方学界的“族性” 及“一族一国” 理论,[33]为我国乃至世界的族群理论研究提供新的学术增长点。

表2 袁晓文主编的藏彝走廊研究丛书书目一览表(2013-2019)

四、“藏彝走廊” 族群研究的意义及其启示

自概念提出至今, 我国学术界涌现出一批科研机构和学者、专家,他们长期关注和从事“藏彝走廊” 族群问题研究。 纵观近四十年来的发展脉络,“藏彝走廊” 族群研究呈现三个重要阶段,每个阶段各有侧重,各有特色,又相互联系,互为基础,不断推动着“藏彝走廊” 研究的深入发展。 第一阶段为研究视野、研究方法的探索期;第二阶段通过多学科、多维度的方法逐渐厘清“藏彝走廊” 的族群源流以及族群格局的历史成因, 通过民族志的深描法,对区域内的具体族群进行细致调查研究;第三阶段在前两阶段的基础上, 为族群关系研究提供新的理论视野。 综合三个阶段所取得的研究成果,我国“藏彝走廊” 族群研究的意义具体体现在如下两个方面:

首先,“藏彝走廊” 独特的多族群共生、共存现象为拓宽、 深化人类学族群理论研究提供了重要的田野实践场域。 现有的“藏彝走廊” 族群研究成果越来越倾向于突破以往将单一民族或族群作为研究对象的传统做法, 逐步揭示出深入探讨走廊内部多族群“和谐共生” 关系实现途径的重要意义。 特别是“藏彝走廊” 不同族群之间通常会运用开放式的亲属关系,即遵循“家屋” 制度原则,形成特殊的族际通婚圈,[34]并结合“洪水朝天” 的“兄弟” 祖源传说,将其他族群即人类学所称“他者” 融入拟血缘的共同体关系中,[35]构成“你中我有、我中有你” 的族群互动格局。 因而深层次地发掘“藏彝走廊” 族群关系及其文化现象,不仅能在学理层面为世界民族学、人类学的族群研究提供中国“范式”,同时在实际运用层面还可为“铸牢中华民族共同体意识” 提供坚实的历史依据和现实基础。

其次,既有研究初步搭建和实践了多维度、多视角探讨 “藏彝走廊” 族群现象的研究框架和路径。 当今“藏彝走廊” 族群问题研究取向日益呈现出摆脱学科界限束缚,从民族学、考古学、人类学、生态学等多学科视野加以综合考察的态势。 研究群体既有以汉族为主的老、中、青三代学人,也有来自走廊内部的藏族、彝族、纳西族、羌族、回族等少数民族学者。 此外,在中国学者的推动下,“藏彝走廊” 族群研究同样受到了海外学界的关注。③这使得对“藏彝走廊” 的族群研究无形中兼顾了“我者” 与“他者”,海内与海外的多重视角,有助于加深对“藏彝走廊” 族群关系的理解和认识。

在铸牢中华民族共同体意识方面,“藏彝走廊” 研究所揭示的族群共生现象,具有重要的理论价值和实践意义。 将“藏彝走廊” 研究置于“全球史” 视域下, 讨论族群共生所形成的共享文化概念,或将成为“藏彝走廊” 族群研究的新突破口。

注释:

①李绍明、 童恩正:《六江流域民族综合科学考察报告之一:雅砻江下游考察报告》,中国西南民族学会印,1983 年。 此外这一时期的研究成果还有杨毓骧的《独龙族社会历史综合考察报告》、《滇藏高原考察报告》,李绍明、童恩正主编的《雅砻江上游考察报告》等,详见李绍明:《“藏彝走廊” 研究与民族走廊学说》,《藏学学刊》2005 年第 2 辑。

②2007 年至2008 年《西南民族大学学报》设立专栏,分期刊载讨论“藏彝走廊” 研究的系列论文,并称“这将成为我们理解中华民族多元一体格局形成过程的又一把钥匙”。 参见《卷首语》,《西南民族大学学报》2008 年第5 期。

③如2005 年在美国著名人类学家爱荷华州立大学黄树民先生的倡导、推动下,与四川大学中国藏学研究所联合举办了由海内外学者共同参加的“藏彝走廊的族群互动” 国际学术研讨会。2006 年在成都召开的“第一届康藏研究国际学术会议” 专设“藏彝走廊” 论坛,海内外学者们共同参与了这一讨论。 2007 年在西宁召开了“藏彝走廊族群认同及社会文化互动:现今与历史” 海峡两岸学术研讨会。 尤为重要的是,2009 年在昆明召开的国际人类学与民族学联合会第十六届大会上专设“藏彝走廊:文化多样性、族际互动与发展”论坛。 分别参见 https://www.sinoss.net/2005/0810/5088.html; 李克建、尹志邦:《“第一届康藏研究国际学术研讨会” 综述》,《西南民族大学学报》2006 年第7 期; 木仕华:《藏彝走廊族群认同及社会文化互动: 现今与历史海峡两岸学术研讨会综述》,《民族研究》2008 年第1 期;袁晓文主编:《藏彝走廊:文化多样性、族际互动与发展》,民族出版社,2010 年。