声治疗联合基于互联网的行为认知治疗对慢性主观性耳鸣的疗效观察*

2020-12-25周星钱相容顾黎安于亚峰

周星 钱相容 顾黎安 于亚峰

1 江苏常熟市第一人民医院耳鼻咽喉科(215500)

2 苏州大学附属第一医院耳鼻咽喉科

耳鸣是听觉系统的症状而不能称之为一种独立的疾病。它是指在没有外部声音或电刺激的情况下感知的听觉[1]。其诱因范围广泛,包括年龄老化,听力损失,耳部炎症疾病或肿瘤,耳毒性药物,头颈部外伤及心理疾病(如抑郁症)等。而有一部分耳鸣很难找到明确的原因可称之为主观性耳鸣,此类耳鸣病程超过6 个月以上就称之为慢性主观性耳鸣[2]。当然并非所有耳鸣患者需要治疗,大多数患者能适应,与之和谐共存,但是有约20%的患者需要医学干预[3]。这些患者的耳鸣对其睡眠、听力、注意力和情绪都有影响,甚至影响到社交活动。焦虑也是耳鸣成为慢性疾病发展中的重要元素之一,它会降低患者生活质量。

2019 年《欧洲多学科耳鸣指南》中指出行为认知疗法(cognitive behavioural therapy, CBT)在减少耳鸣严重性或痛苦程度及改善耳鸣相关恐惧、认知及日常生活功能等方面有效。声治疗同样可能对快速缓解耳鸣症状有效[4]。本研究对慢性主观性耳鸣患者采用不同的声治疗联合基于网络的行为认知疗法(Internet-based cognitive behavioural therapy,iCBT),观察不同耳鸣频率患者的治疗效果是否有差异。

资料与方法

1 一般资料

选取 2018 年 1 月~2019 年 8 月就诊于江苏省常熟市第一人民医院耳鼻咽喉科门诊,并主要诊断为主观性耳鸣且病程超过半年的患者共129 例。纳入标准:患者主诉为耳鸣,耳鸣性质呈单一音调或以单一音调为主;无耳部外伤或手术史;排除颅鸣,客观性耳鸣,蜗后病变及听觉过敏的患者;伴或不伴有听力下降并且任一频率无严重听力下降(≤70dB);要求无精神疾病,无沟通障碍,能使用智能手机,独立完成所有量表评估。

2 方法

2.1 听力学检查及耳鸣匹配

在国家标准化隔音室,由同一专业技师完成纯音测听检查。再根据患者纯音测听的听力结果确定中心频率点,同时根据患者对耳鸣主音调的描述进行匹配,在所选频率段中分别给予最低和最高频率的纯音,在标准域上10dB 左右给予患者。由患者决定是否低于还是高于耳鸣主频率,从而缩小频率段,最终选出与自己耳鸣最相似的音频。如无法精确匹配耳鸣频率的患者,可选择窄带噪声或白噪声进行比较,让患者选择最接近自身耳鸣的音调。根据患者所得耳鸣频率将其分为三组:①低频组(耳鸣频率≤500Hz);②中频组(501Hz-2000Hz);③高频组(耳鸣频率>2000Hz)[5]。在三组内依次应用SPSS 20.0 软件产生随机序列号,随机分为A 组(复合声治疗组),B 组(定制音乐治疗组)

2.2 复合声治疗和定制音乐治疗

2.2.1 复合声治疗

以听力损失检测和耳鸣声匹配数据作为输入参数输入贝泰福耳鸣综合诊疗仪BTD01,通过复合信号波幅、频率、相位等处理生成声刺激复合音频,包括三种声音:合成复合声,波形音调,背景声(如自然环境背景音或音乐声),形成个性化声治疗方案。然后将声治疗音频输入贝泰福移动耳鸣治疗仪BTMS-V5 让患者随身携带回家,并统一耳罩式耳机给予患者,要求每天一次,每次1 小时,连续治疗90天。

2.2.2 定制音乐治疗

患者通过智能手机下载《耳鸣小助手》APP,完成“耳鸣在线诊断”,上传听力图等听力检测结果,输入耳鸣频率,响度等反映自身独特耳鸣的数据。该软件通过对患者听力阈值和耳鸣特点进行大脑模拟,在原有音乐中嵌入特殊音频,音量控制在刚好能听到自身耳鸣音为宜。同样佩戴耳罩式耳机,每天听1 小时,连续治疗90 天。

2.2.3 基于互联网的行为认知治疗(iCBT)

建立患者微信群,每周举行一次群会议,每次大约2 小时,为期8 周,由我院心理专业医师和我科门诊护士对患者进行治疗。主要为患者介绍耳鸣的生理病理,学习控制负面思想,给予听力策略和声敏感性的建议。鼓励患者在群内互动,交流治疗经验。每周课程结束后由护士收集患者提出的问题交由医师,在下次课程中根据专业领域回答问题。

3 疗效评估

根据患者治疗前后耳鸣致残量表(THI)以及焦虑自评量表(SAS)评分来评估疗效。根据THI 评分,耳鸣分为 5 级:1 级(轻微)即 THI 评分 1~16 分;2 级(轻度)即 THI 评分 18~36 分;3 级(中度)即 THI 评分 38-56 分;4 级(重度)即 THI 评分 58~76 分;5 级(灾难性)即 THI 评分 78~100 分[6]。SAS 标准分的分界值为 50 分,其中 50~59 分为轻度焦虑,60~69 分为中度焦虑,70 分以上为重度焦虑[7]。

4 统计学方法

通过SPSS 20.0 软件对数据进行统计学分析,组内治疗前后和不同频率间各量表评分比较用单因素方差分析,两组间比较采用独立样本t 检验,对于等级资料的比较用卡方检验,P<0.05 被认为差异有统计学意义。

结果

1 A、B 两组治疗前一般情况比较

3 个月治疗期间有 7 例脱离(A 组 6 例,B 组 1例),最终完成治疗的有 122 例:A 组为 59 例(低频19 例、中频 12 例、高频 28 例),B 组为 63 例(低频21 例、中频 13 例、高频 29 例)。两组患者的性别、年龄、耳鸣病程、耳鸣响度、耳鸣侧例数比较均无统计学差异(P>0.05),说明具有可比性。

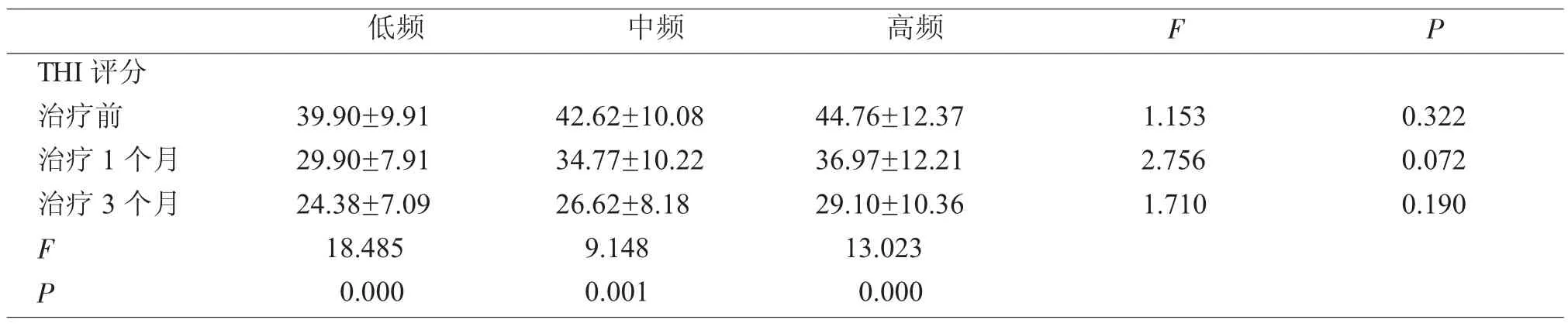

2 A 组内不同耳鸣频率治疗前后THI、SAS 评分比较,见表1

A 组内不同耳鸣频率小组内的THI 和SAS 在治疗前,治疗1 个月和3 个月比较均具有统计学意义(P<0.05)。A 组内的不同频率小组间的 THI 在 1个月时比较得 F=4.272,P=0.019,再对三种频率采用两两比较发现,低频组THI 评分下降优于高频(P=0.005),具有统计学差异;3 个月时 F=12.589,P=0.000, 两两比较得低频组THI 评分下降幅度优于中、高频组,分别为 P=0.049,P=0.000,具有统计学差异。SAS 评分在3 个月时不同频率间比较F=3.613,P=0.033,两两比较得出低频优于高频组,P=0.010 具有统计学差异。

表1 A 组中不同频率组内和组间治疗前后THI、SAS 比较

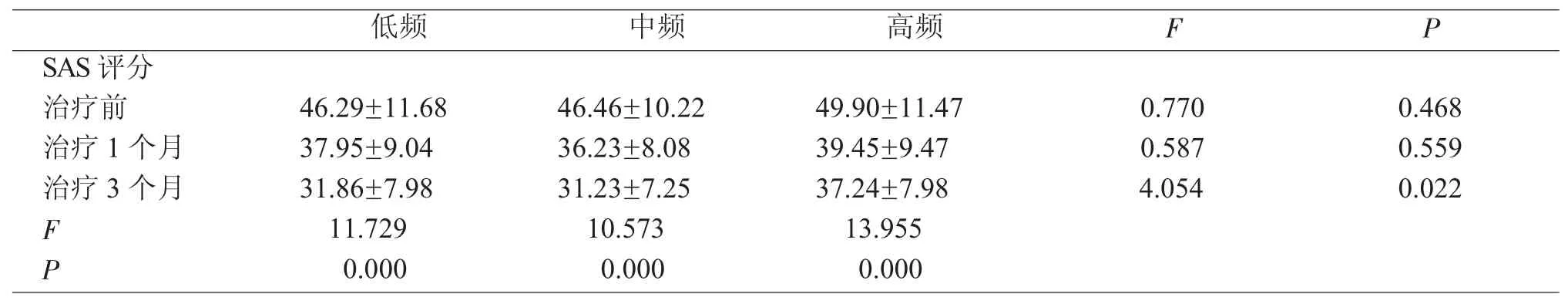

3 B 组内不同耳鸣频率治疗前后THI、SAS 评分比较,见表2

同样B 组内不同耳鸣频率小组内的THI 和SAS 在治疗前,治疗1 个月和3 个月比较均具有统计学意义(P<0.05)。B 组内3 个月时不同频率 SAS评分比较 F=4.054,P=0.022,再两两比较发现低,中频均优于高频,分别为 P=0.020,P=0.025,具有统计学差异。

表2 B 组中不同频率组内和组间治疗前后THI、SAS 比较

低频 中频 高频 F P SAS 评分治疗前 46.29±11.68 46.46±10.22 49.90±11.47 0.770 0.468治疗 1 个月 37.95±9.04 36.23±8.08 39.45±9.47 0.587 0.559治疗 3 个月 31.86±7.98 31.23±7.25 37.24±7.98 4.054 0.022 F 11.729 10.573 13.955 P 0.000 0.000 0.000

4 A、B 两组内低频耳鸣的疗效比较,见图1

低频耳鸣治疗1 个月时两组间THI 评分比较无明显差异(P=0.607),3 个月时出现统计学差异(P=0.025),复合声治疗的THI 下降大于音乐治疗的。SAS 评分则显示低频耳鸣1 个月和3 个月时两种治疗均无明显区别(P>0.05)。

图1 低频耳鸣患者在A、B 组内的THI 和SAS 的比较

5 A、B 两组内中频耳鸣的疗效比较,见图2

中频耳鸣治疗1 个月和3 个月时A、B 组间比较THI 无统计学差异,而SAS 评分在1 个月时、3个月时均显示B 组比A 组下降更为显著(P=0.047,P=0.046)。

图2 中频耳鸣患者在A、B 组内的THI 和SAS 的比较

6 A、B 两组内的高频耳鸣的疗效比较,见图3

高频耳鸣行两种治疗在1 个月和3 个月THI,SAS 评分均数较治疗前有统计学差异(P<0.05)。但两两比较时A 组高频1 个月和3 个月的THI 比较无统计学差异(P=0.116),B 组则有统计学差异(P=0.012),说明 A 组经过后 2 个月治疗,THI 虽有下降,但不具有统计学意义。在3 个月时两组THI 比较无统计学差异(P=0.223)。两组间高频的SAS 评分在1个月时具有统计学差异(P=0.042),B 组下降优于A组,但3 个月时,两者无统计学差异(P=0.185)。

图3 高频耳鸣患者在A、B 组内的THI 和SAS 的比较

讨论

2019 年欧洲多学科耳鸣指南中提出“恼人的耳鸣”这一定义[4],是指所有与现实和潜在身心损害相关的负面情绪和听觉感受。其中负面情绪是恼人的耳鸣的最重要表现,会引起对耳鸣的过度关注,对躯体不适的过度反应,其不适阈降低,从而造成恶性循环的产生。主观性耳鸣患者有严重耳鸣,但又无法找到病因,会有比正常人更难以想象的痛苦。

越来越多的证据表明,虽然耳蜗损伤是耳鸣的触发因素,但大多数耳鸣是由听觉神经元失去听觉信号输入而致中枢听觉通路发生变化所引起的。神经可塑性的形式是这些神经变化的基础,这些变化包括:丧失活力的中枢听觉结构中的自发活动和神经增益增加;这些结构中同步活动的增加;和非听觉大脑区域中网络行为的变化[8]。我们可以看到耳鸣不仅是一种声源感觉,而且是基于听觉信号的整个中枢对声音的体验[9]。基于对耳鸣中枢化机制的认识,声治疗和行为认知治疗日益受到关注。

本文采用目前较为热门的两种声治疗即复合声和定制音乐,再联合基于微信网络平台的行为认知疗法对慢性主观性耳鸣患者进行治疗。我们的研究发现两组治疗方法对不同频率的耳鸣均有效,其THI 和SAS 评分均有显著下降,但不同耳鸣频率间有些许差别。中低频耳鸣的治疗效果要优于高频耳鸣,尤其是低频耳鸣在复合声治疗组中到3 个月时THI、SAS 评分下降均优于高频耳鸣,在定制音乐组中3 个月时,低中频耳鸣的SAS 下降也优于高频耳鸣。再从不同频率耳鸣患者选择治疗方式的角度出发,我们发现低频耳鸣使用复合声治疗的效果优于定制音乐治疗,中频耳鸣使用定制音乐对缓解焦虑的效果优于复合声治疗。而对高频耳鸣而言,定制音乐对短期内迅速缓解焦虑的效果优于复合声。虽然3 个月时两组治疗的THI 评分下降无统计学差异,但定制音乐在后两个月THI 下降幅度要比复合声更显著,所以相较而言高频耳鸣的声治疗选择更倾向于定制音乐治疗。

综上所述,本研究使用的两种声治疗和基于微信平台的行为认知疗法,可以使不同频率的耳鸣患者在家中就得到治疗,与其他治疗相比具有明显优势,值得在临床上进一步推广。