来华医学留学生对安乐死的认知浅析—以温州医科大学为例

2020-12-24施苏雪刘博京

施苏雪,刘博京

(温州医科大学 国际教育学院,浙江 温州 325035)

20世纪30年代,安乐死在一场关于推动人道主义死亡的“非犯罪化”运动中孕育而生,是指对无法救治的患者停止治疗,或使用药物让患者无痛苦地终结生命的方法。目前,荷兰、瑞士、卢森堡、比利时和美国部分州等已立法允许安乐死的实施[1]。随着社会主义进程的不断加快以及医学技术的快速革新,世界各地的学生来到中国接受高等医学教育[2]。做为一名医学生必然要了解安乐死的相关知识,而从伦理道德以及不同文化背景的视域下,审视和看待来华留学生的安乐死认知情况可以更好地教育医学留学生理解生命和死亡。因此,本研究于2017年3月对温州医科大学在校医学留学生进行问卷调查,了解其对安乐死的知晓、态度及认知等相关信息。

1 对象和方法

1.1 对象 以温州医科大学的在校五个年级医学留学生为调查对象,在每个年级中随机发放问卷调查80份,共400份,回收问卷354份,有效回收率为88.5%。此次调查涉及4个洲39个国家,4个以上宗教信仰的留学生,其结果基本能够代表温州医科大学留学生的安乐死认知现状。

1.2 方法 采用自行设计的问卷调查表,开展来华医学留学生安乐死认知现状调查。问卷调查分为二部分:第一部分是个人基本信息,包括年龄、性别、国籍、宗教以及在华时间等;第二部分是个人态度和行为,主要是安乐死知晓情况、态度、认识与理解等方面。

1.3 统计学处理方法 采用SPSS17.0进行统计学分析。率的比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本信息 被调查者年龄18~32(23±3)岁。男198人(占55.9%),女156人(占44.1%)。来自巴林、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、阿富汗、伊拉克、也门、阿拉伯联合酋长国以及韩国等亚洲国家共153人(占43.2%),来自南非、毛里求斯、索马里、苏丹、埃及、加纳、肯尼亚、马拉维、赞比亚、多米尼克、纳米比亚、刚果以及坦桑尼亚等非洲国家共130人(占36.7%),来自英国、法国、意大利、葡萄牙、德国、美国以及加拿大等欧美国家71人(占20.1%)。信仰伊斯兰教84人(占23.7%),印度教67人(占18.9%),基督教76人(占21.5%),佛教50人(占14.1%),其他宗教25人(占7.1%),无宗教信仰52人(占14.7%)。在华时间少于1年87人(占24.6%),在华时间1~3年159人(占44.9%),在华时间多于3年108人(占30.5%)。

2.2 来华医学留学生对安乐死的知晓情况 结果显示,参与调查的医学专业留学生中,348 人(占98.3%)表示从理论课程、网络信息或电视等途径听说过安乐死,仅6人(占1.7%)表示从未听过安乐死及相关信息。202人(占57.1%)知道安乐死的实施需要在国家法律的特定规定下,99人(占28.0%)不知道该情况,53人(占15.0%)认为不需法律规定。101人(占28.5%)认为人有权选择死亡方式,227人(占64.1%)认为人没有权利选择死亡方式,26人(占7.3%)选择不确定。267人(占75.4%)认为安乐死是医学、伦理学、社会学及法学等学科范畴的问题。

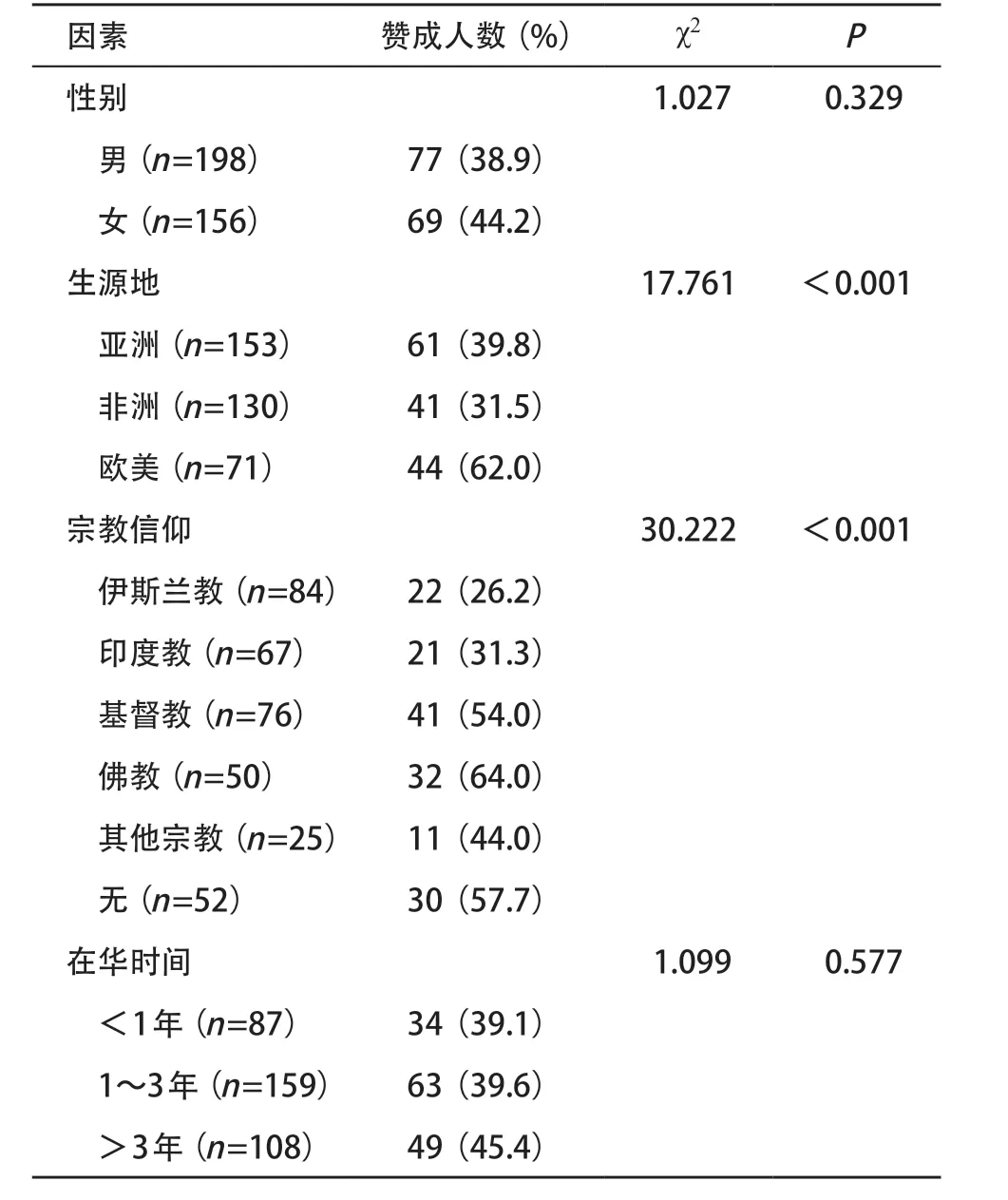

2.3 来华医学留学生对安乐死的态度 参与调查的医学专业留学生中,146人(占41.2%)赞成安乐死的实施,208人(占58.8%)表示不赞成。结果如表1所示,不同生源地和宗教信仰显著影响留学生对安乐死的接受程度,差异具有统计学意义(P<0.05),其中欧美医学留学生赞同安乐死的比例显著高于亚洲和非洲医学留学生(P<0.05),信仰伊斯兰教医学留学生赞同安乐死的比例显著低信仰佛教和其他医学留学生(P<0.05)。性别和在华时间长短对留学生接受安乐死的影响差异无统计学意义(P>0.05)。

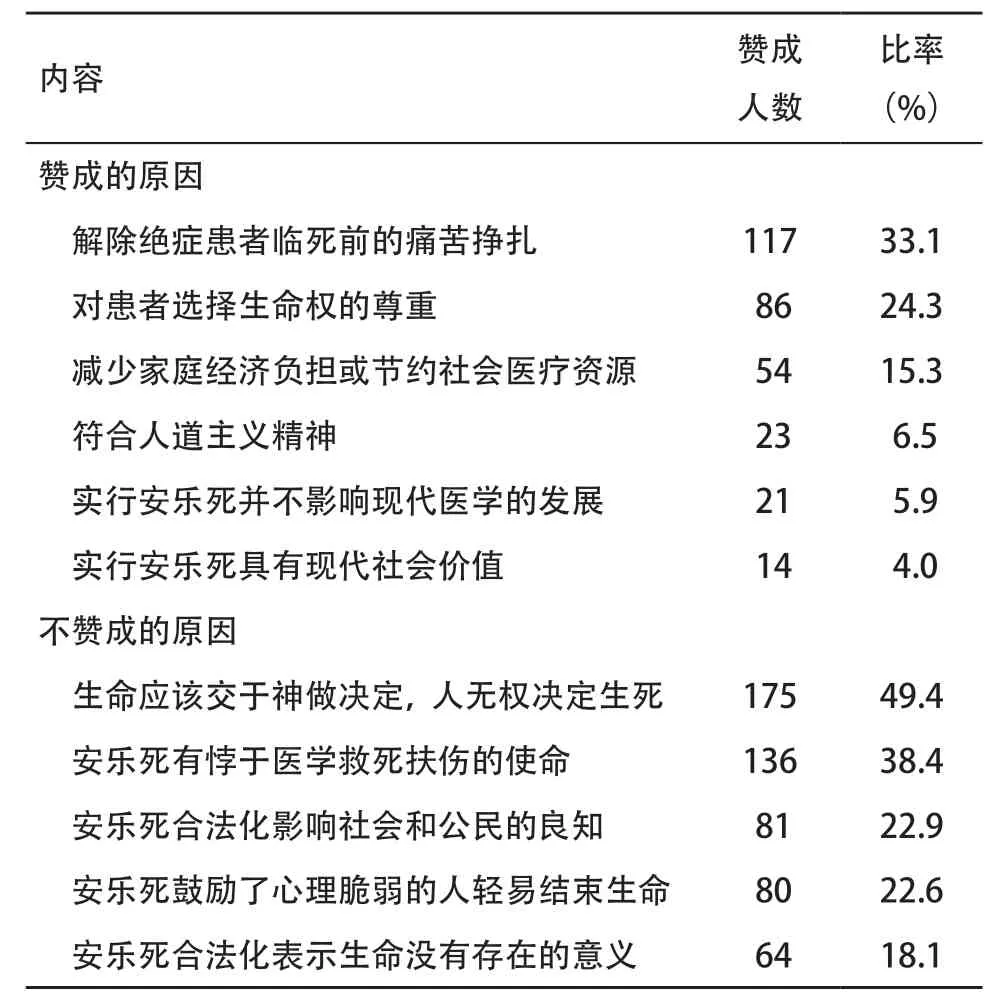

2.4 来华医学留学生对安乐死的认知 解除患者临死前的痛苦挣扎、对患者选择生命权的尊重以及减少家庭经济负担或节约社会医疗资源是医学留学生中选择赞成安乐死的主要原因;生命应该交于神做决定,人无权决定生、死,安乐死有悖于医学救死扶伤的使命和安乐死合法化影响社会和公民的良知是医学留学生中选择不赞成安乐死的主要原因,详见表2。

3 讨论

温州医科大学医学留学生对安乐死的知晓率较高,但对安乐死的接受程度并不高。本研究中354名医学留学生只有146人(占41.2%)表示能接受安乐死,比郑亚楠等[3]报道的江西省某高校63.09%中国医学生表示赞成和TERKAMO-MOISIO等[4]报道的芬兰74.3%护士赞同安乐死都要低。本研究中欧美国家的学生赞同安乐死的比例显著高于亚洲和非洲国家。在温州医科大学就读的欧美留学生主要来自美国、德国、葡萄牙以及加拿大等,大多信奉生命质量论,认为生命本身是神圣而宝贵的,但生命质量更应该是评价生命自然素质的重要因素。而对于信奉伊斯兰教的留学生而言,他们所关注的更多的是生命本身的“崇高”特性,这种“崇高”属性之中所涉及的并非是生命的形式,而是生命是神赋予的。来自印度的佛教留学生认为帮助其他众生结束生命,表面上看结束了这一生的痛苦,但因果循环,下一世可能受影响。任何杀生的行为,包括自杀,都是佛陀所禁止的。来自非洲加纳、肯尼亚,赞比亚等信仰基督教留学生称安乐死违背了《圣经》“十诫”中“不可杀人”的诫命。印度教的印度留学生认为经文中明确记载肉体中忍受苦和乐是前身决定的,不能无故结束自己的生命。

表1 医学留学生对安乐死态度的影响因素分析

表2 医学留学生赞成或不赞成安乐死的原因

不同宗教信仰、不同生源地影响留学生对安乐死本身的认知态度,为了更好地实施医学留学生医学伦理学中的生命教育,笔者认为,主要应从以下三点入手:

首先,培养留学生对安乐死的合理性认知。不同文化背景的留学生应该理性地认识安乐死的意义。人的生命是具有“自然”“社会”“心理”三个层属的,组成生命的有机个体时刻都在进行着新陈代谢,成长、衰老、死亡,是每一个生命个体都必须要经历的过程。尽管人类无法“先验”地体悟死后的世界,但我们不应对未知之物心存恐惧,而应该用理性的价值观念和道德准则审视和看待死亡本身,顺应生死的规律,辩证地看待生命和死亡的本然属性。

其次,增加留学生对患者的生命伦理关怀教育。医学留学生这一群体所应该关注的重点不应该仅仅局限于如何有效地延长生命的长度,而应该是如何在有限的生命之中,让“活着”本身变得更为有意义和质量。留学生成为医师后,在帮助患者实施安乐死时,绝不能建立在节省医疗资源、减少资金浪费的出发点上,应该帮助患者解脱痛苦和折磨,最终体现对患者的关怀。

最后,引导留学生正确认识到生命个体对死亡的自主权。死亡和生命一样,是每个生命个体一出生就应该享有的权利,尽管人类没有办法决定自己的出生,但却应该有权利来决定自己的死亡。这种死亡的自主权利,不应该属于家属,不应该属于医师,不应该属于任何的宗教,而应该切实地属于生命承载者本身。只有生命个体拥有了对于死亡的自主权,才是真正地实现了人本身的“自然”属性,生命的自由有权利支配生命个体。

综上而言:安乐死并不仅仅隶属于医学的范畴,它所涉及的是哲学、伦理、道德甚至是法律的问题。在面对现代文明、伦理道德与安乐死本身的冲突时,仅仅用严谨的理论、法律支撑是远远不够的。这就意味着,医学专业留学生这一特殊群体如果要更深刻地理解安乐死,需要面对来自各个方面的阻碍和压力,并从更为理性和客观的角度来看待死亡与生命本身的意义。或许我们更应该让留学生所感知和意识到的是,如何用更为宽容的态度、深刻的情感认知和价值理念正确看待安乐死这一问题。只有这样,才能够于宗教情感、价值信仰、传统思维的观念之下,体会到安乐死这一死亡方式对于人类生命的重要意义。