中美慈善捐赠结构比较研究

2020-12-23李亦楠

李亦楠

摘要:慈善资源对于慈善事业发展意义重大,多元化的资源来源有利于减少慈善组织因资源依赖所产生的约束,进而保持慈善事业的自主性。从来源结构上看,中美两国慈善捐赠存在显著差异,其中,前者主要依赖于企业捐赠,后者则主要来源于个人捐赠。这种差异的背后既有慈善资源动员方式和慈善税收减免政策的影响,也与两国收入分配结构和文化传统相关联。对中国而言,要改善当前的捐赠结构,有必要变革动员方式、调整税制激励政策、鼓励中等收入阶层积极捐赠,以此培养人们参与慈善捐赠的意愿和能力。

关键词:慈善捐赠;结构;中国;美国

中图分类号:C916文献标志码:A文章编号:1007-9092(2020)06-0081-007

一、引言

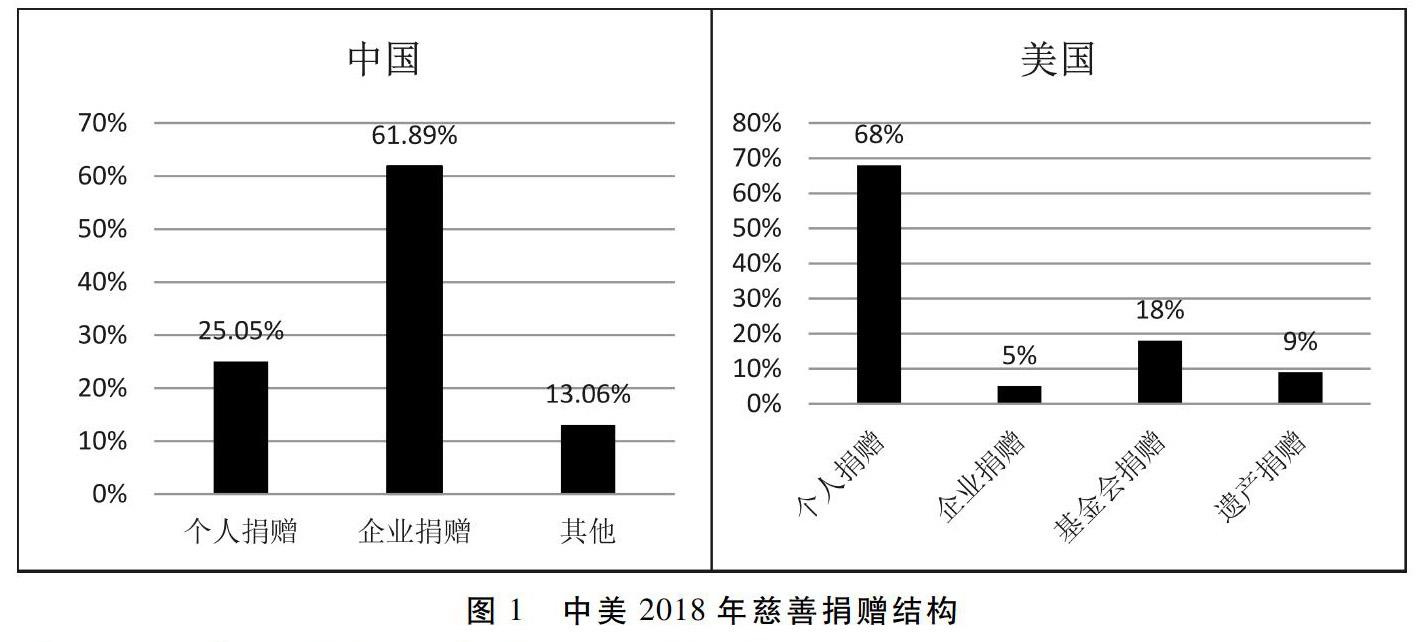

慈善捐赠是慈善组织赖以生存、慈善事业得以发展的物质基础,也是社会公众参与慈善、回报社会的重要途径。①慈善捐赠来源于个人或组织,以货币、实物、不动产、有价证券等多种形态呈现。其中,社会公众自愿性、无偿性进行的捐赠是慈善事业最为重要的基础。近年来,中国慈善事业发展日新月异,慈善捐赠总额也持续保持着上涨势头。然而,从结构上看,历年来个人捐赠在中国慈善捐赠总额中占比不高的现象值得思考。抛开几十年中断发展的影响和社会公众可支配收入绝对值上的差距等因素,中国慈善捐赠的状况以及与以美国为代表的慈善事业发达国家的差异仍有很多需要研究的地方。从来源上看,中国和美国慈善捐赠的结构具体有怎样的不同?为什么为美国慈善事业贡献了超过70%资源的个人捐赠,在中国慈善捐赠总额中的比例却非常低?为什么企业捐赠成为了中国慈善捐赠的主要来源?

关于慈善捐赠的结构,具体是指捐赠的来源主体,如企业、社会公众等,不同捐赠主体在慈善捐赠中的构成比例形成了相应的捐赠结构。目前的研究中描述性分析非常多,中国慈善捐赠中企业是绝对主体,而在美国个人捐赠的比例却最高。然而,这种描述性分析往往作为既定事实和背景资料散见于各种文献之中,针对中国和美国慈善捐赠结构大相径庭的背后原因进行分析的研究成果却还不多见,且现有研究多从个人捐赠的角度展开,如中国熟人文化盛行、不习惯现代慈善方式,②中美两国个人捐赠发展的社会经济背景差异,③中美慈善组织本身的社会公信度和慈善捐赠动员模式差异等,邓国胜:《个人捐赠是慈善事业发展的基石》,《中州学刊》,2007年第1期。从结构性视角对慈善捐赠的国际差异进行整体性比较分析的思考与研究还有待加强。有鉴于此,本文在对中美两国近年来慈善捐赠结构描述性统计分析的基础上,从慈善组织本身、慈善税制安排、收入分配结构和个人捐赠的文化传统等方面讨论中美慈善捐赠结构差异缘何,旨在激发对这个问题的关注,加深对慈善捐赠的认识,并思考中国慈善捐赠的发展取向,从而有效发挥慈善事业对社会保障事业的补充功能。

二、中美慈善捐赠结构分析

根据中美两国最新公布的《2018年度中国慈善捐助报告》和《Giving USA 2019》由于两国统计命名习惯的不同,中国于2019年9月公布的前一年慈善捐赠的统计数据以2018年命名,美国于2019年6月公布的数据则以2019年命名。可以清楚地发现,在中国,慈善捐赠以企业捐赠为主,企业捐赠在慈善捐赠总额中的比例达61.89%,个人捐赠只有25.05%。在美国情况却恰恰相反,个人捐赠是慈善捐赠的绝对主体,占比达到68%,而企业捐赠仅占5%(见图1);如果再加上来自家族基金会的捐赠和遗产捐赠这两部分实质上也来自于个人的慈善捐赠,个人捐赠的比例高达80%。除此之外,近年来的数据还表明,中国的慈善事业发展尚未定型,受突发事件、环境和政策的影响较大,慈善捐赠的结构还存在波动,尤其是个人捐赠的部分;美国的慈善事业发展已经处于成熟阶段,历年慈善捐赠的结构也已经基本稳定(见表1和表2)。

在中国,慈善捐赠来源情况相对复杂,许多统计中并没有明确列出除了个人捐赠和企业捐赠以外的慈善捐赠来源。《2012年度中国慈善捐赠数据简析》的统计列出了社会组织、政府、人民团体、事业单位等主体。孙晓舒:《2012年度中国慈善捐赠数据简析》,《中国发展简报》, 2013年第4期。《2013-2014年度中国慈善捐赠报告》中指出,社会组织捐赠、政府捐赠、事业单位和宗教场所捐赠是除个人和企業之外中国慈善捐赠的来源方。《2013~2014年度中国慈善捐赠报告》,《中国慈善发展报告(2015)》,社会科学文献出版社2015年版,第22页。这既与中国慈善事业所处的发展阶段有关,也受限于慈善统计标准难以统一、数据难以收集等因素。故此,中国目前慈善捐赠的数据统计体系还并不成熟,无法涵盖所有来源的捐赠。企业捐赠由于数额庞大、捐赠渠道相对固定,因而相对容易统计;而许多未通过慈善组织或其他合法接收单位的个人捐赠行为多数难以进行记录。因此,本文所分析的慈善捐赠数据只是官方统计视野范围之内的测算,与中国现实慈善捐赠情况可能存在出入,尤其是个人慈善捐赠极可能被低估。同时,在中国更为重要,即根据《中华人民共和国慈善法》的规定,慈善捐赠是基于慈善目的、自愿、无偿赠与财产的活动,可以通过慈善组织进行,也可以直接向受益人捐赠。而对陷入困境的亲戚、朋友、同事、邻居等进行的个人捐赠由于是将自己的利害关系人作为受益人,并不被纳入慈善捐赠的统计范畴。然而在中国,熟人群体之间的守望相助历来就是传统,其实质也是善心的一种体现。杨永娇、史宇婷、张东:《个体慈善捐赠行为的代际效应——中国慈善捐赠本土研究的新探索》,《社会学研究》, 2019年第1期。 这些不被纳入统计的非组织化、非制度化的捐赠更是中国个人慈善捐赠被低估的部分。

在美国,统计口径则相对明确和简单。除了个人捐赠和企业捐赠以外,基金会是美国慈善捐赠重要来源主体,在历年慈善捐赠总额中占比大约为15%。除此之外,许多美国人在遗嘱中也会考虑将一部分遗产捐赠给慈善事业,因而遗产捐赠也是不容忽视的一部分,甚至超过了企业捐赠的比例。

三、中美慈善捐赠结构差异的比较分析

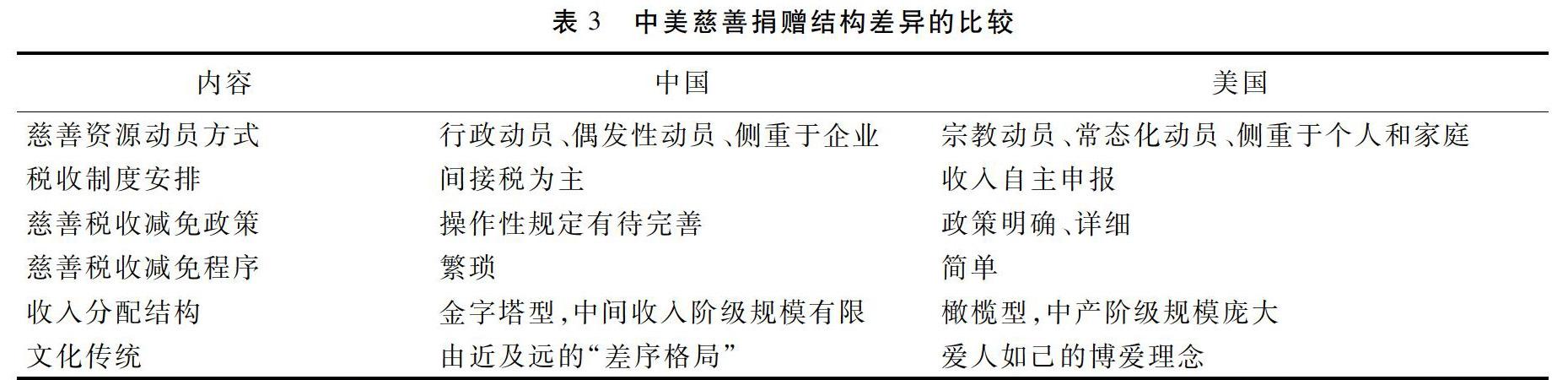

虽然存在低估中国个人慈善捐赠数额及比例的情况,但从总体趋势来看,中国企业捐赠在慈善捐赠总额中所占比例超过个人捐赠仍然是不争的事实。在美国,历经几十年发展的慈善统计已经非常完备,无论经济发展与个人可支配收入情况如何,个人捐赠超过70%、企业捐赠仅占5%左右的局面也已基本固定。此外,中国慈善捐赠总额增长率还未能赶上GDP的增长率,但在美国,前者历来略高于后者,这说明经济实力并不能完全解释两国慈善捐赠的差异。中美慈善捐赠明显的结构差异背后,存在着慈善资源动员方式和税制安排与政策的影响,而且也与收入分配结构和文化传统因素有所关联(总结见表3)。表3中美慈善捐赠结构差异的比较

内容中国美国慈善资源动员方式行政动员、偶发性动员、侧重于企业宗教动员、常态化动员、侧重于个人和家庭税收制度安排间接税为主收入自主申报慈善税收减免政策操作性规定有待完善政策明确、详细慈善税收减免程序繁琐简单收入分配结构金字塔型,中间收入阶级规模有限橄榄型,中产阶级规模庞大文化传统由近及远的“差序格局”爱人如己的博爱理念(一)慈善资源动员方式比较:行政动员、偶发性动员、侧重企业与宗教动员、常态化动员、侧重于个人和家庭

根据动员主体的不同,可以将慈善资源的动员方式分为慈善组织动员、单位行政动员、宗教动员、个体(普通群众、企业家、明星等)动员等;依据动员的频率,又可以将慈善资源的动员方式划分为偶发性动员和常态化动员等形式;从动员的客体来看,又可以将之划分为侧重于企业的动员模式、侧重于个人和家庭的动员方式等几种类型。

1.中国慈善资源的主要动员方式

在中国,单位行政动员和因突发事件等触及的偶发性动员较为普遍,一些慈善组织还表现出以企业为募捐重点的倾向。慈善资源动员方式的这些特征,使得企业形式的捐赠占据了主流。这和中国慈善事业与国家的关系、慈善事业的发展阶段、慈善组织的活动能力、慈善募捐的侧重点等都有所关联。

一是单位行政动员。慈善事业在中国从来都不是简单的个人行善之举,而是不同程度地承担着辅助国家治理和社会发展的角色,慈善资源的动员作为调配社会资源的方式,脱胎于政治社会动员的深厚传统,也受制于宏观社会结构的深刻形塑。刘威:《慈善资源动员与权力边界意识:国家的视角》,《东南学术》, 2010年第4期;杨方方:《慈善力量传递中的义和利:相融与相生》,《社会保障评论》, 2019年第4期。改革开放以来,慈善资源动员的政治意识形态色彩逐步淡化,但辐射力和穿透力极强的行政力量仍然极大地影响着其他资源的动员和流动,毕向阳、晋军、马明洁等:《单位动员的效力与限度——对我国城市居民“希望工程”捐款行为的社会学分析》,《社会学研究》 , 2010年第6期。因此,单位动员往往是慈善资源募集的重要方式,一旦国家和社会有所需求,单位通过行政力量发起的募捐号召往往能起到极大的效果。以2020年暴发的新冠肺炎疫情为例,全国广大党员积极响应中共中央的号召,截至3月26日,已有超过7900万党员自愿捐款达82.6亿元,卢哲:《全国7901万多名党员踊跃捐款支持疫情防控工作》,新华网:http://www.xinhuanet.com/politics/2020-03/28/c_1125782091.htm,2020年3月28日。为疫情防控提供了重要的资金支持。

二是偶发性动员。中国的慈善统计数据显示,每逢重大自然灾害、事故灾难等突发事件发生之时,当年的慈善募捐总额都会有一个明显超过经济增长水平的增加,在接下来的年份又会回落到之前的发展轨迹之中,表明事件触发型动员在中国慈善捐赠中发挥着至关重要的作用。这种现象,受慈善事业发展阶段影响,也与慈善组织募捐的专业化水平和能力相关。中国大部分慈善组织受成立年限、募捐能力与经验的限制,在日常针对社会公众开展的募捐活动效果还并不理想。社会公众的恻隐之心与慈善热情在突发事件面前更容易被触发,在平静岁月里还未养成慈善捐赠的习惯,因而个人捐赠的比例不高。

三是以企业为募捐重心。从成本效益角度来看,相较于向众多分散的社会公众进行劝募,针对企业的劝募活动所需耗费的人员、时间、精力等成本较少,效率更高。此外,由于维持已有捐赠者的成本明显要比吸引新的捐赠者更低,与分散的小额个人捐赠者相比,一旦慈善组织能够与企业建立起良好的长期联系,可以极大地保证慈善组织资源的来源与稳定性。因此,在缺乏长远规划甚至急功近利的心态下,许多慈善组织选择将募捐重心放在企业法人身上,郑功成:《当代中国慈善事业》,人民出版社2010年版,第3页。企业出于树立良好社会形象、获取政府优惠政策、承担社会责任等动机也乐于响应,从而使得企业捐赠成为了中国慈善捐赠的主要来源。

2.美国慈善资源的主要动员方式

在美国,慈善事业与国家相伴相生,且发展过程从未间断。侧重个人捐赠的日常性募捐是慈善组织募捐活动的主要内容,而美国人民也已习惯了与日常生活紧密相伴的慈善资源动员方式,二者的积极互动下不难理解个人捐赠占比之高。

一是宗教对于日常性捐赠的影响。基督教对于美国社会有着巨大的影响,甚至可以称得上是美国的文化主流,其教义中所倡导的博爱、平等理念深深影响着美国公众的慈善理念与行为,并将参与慈善活动视为一种本源职责。许多基督徒家庭仍遵循着“什一捐(tithe)”,将收入的十分之一捐赠给教会或者社区。有的家庭还一起商议制定捐赠目标(giving goal),将慈善捐赠作为长期固定的家庭行为,身体力行地教育孩子从小养成将零花钱的一部分拿出来捐给别人的习惯。

二是学校对于日常性捐赠的倡導。在美国的幼儿园里,每年会举办一次募捐义卖的亲子活动,家长和孩子们将家里闲置的物品或食物捐出来在活动上出售,同时也买下别家捐出来的东西,所得善款由学校捐给慈善事业,也让孩子们从小就将慈善捐赠视为一种日常活动。将慈善捐赠的真实情形移植到课堂(由慈善组织资助供课堂使用的捐赠资金)、由学生扮演捐赠者角色全程参与并最终落实慈善捐赠的“体验慈善学”(experiential philanthropy)或“学生慈善学”(student philanthropy)课程已经有了数十年的发展,在美国的中小学以及高等院校中十分风靡。陈斌:《让学生成为捐赠者的美国慈善教育:北肯塔基大学的实践》,《中国社会组织》, 2017年第9期。

三是慈善组织对于日常性捐赠的重视。美国慈善组织数量庞大、规模不一、活动领域广泛、活动形式丰富,经常性地在社区开展一些将慈善公益与娱乐健身相结合的活动,如采取健步、骑行、手工活动或宴会的形式将人们聚集起来,引起参与者和围观者对于某些特殊群体或社会问题的关注,同时开展募捐活动。慈善组织中有专门的工作人员负责在活动开展前后与家庭建立联系并定期维护,由此发展而来的捐赠者库(donor database)是慈善组织存续的重要保障;而在此过程中家庭也逐渐有了若干个关注并熟悉的慈善组织,这也有助于培养定期进行慈善捐赠的习惯。美国的闲置物品再利用网络也十分发达,food bank、Goodwill等慈善组织设立的回收点在社区、学校等地非常密集,其位置在网络上即可搜索,便于人们可以随时进行实物捐赠。

(二)慈善捐赠税收政策比较:政策有待完善、减免程序繁琐与政策明确、减免程序简单

受以间接税为主的税收制度安排、慈善捐赠税收减免政策还未完善、税收减免程序繁琐的影响,通过税收减免政策以促进个人慈善捐赠的政策效果在中国还未得到良好的发挥,个人捐赠仍未走出依赖道德水平来触发和保障的阶段。在美国,个人捐赠税收减免政策明确、申请程序简单,政府通过税收优惠鼓励人们将个人财富用于公共事业的政策目的、通过让渡一部分财政收入动员更多社会资源的政策落到了实处,是推动个人捐赠的关键因素。

1.税制结构的中美比较

就税收制度安排而言,中国的税收结构以间接税为主,以2016年为例,个人所得税收入仅占税收总额7.73%,且纳税人数仅占工薪收入人群8%、总人口2%。梁发芾:《增强个税主体地位应兼顾国情》,《中国经营报》,2017年4月1日。事实上,慈善捐赠税收减免政策仅对真正缴纳个人所得税的人才有意义,这大大限制了税收优惠的激励作用。美国的税制安排则以直接税为主,2016财政年度个人所得税收入达到税收总额的47.6%。资料来源:Monthly Treasury Statement of Receipts and Outlays of the United States Government for Fiscal Year 2016. https://www.fiscal.treasury.gov/fsreports/rpt/mthTreasStmt/mts0816.pdf。个人所得税采取自主申报制度,要求在美国境内取得收入的所有人(包括非居民身份者)在每年四月申报本纳税年度的所有收入情况,个人捐赠和法律规定的其他项目扣除额也采取自行填报的方法。

2.慈善税收减免政策的中美比较

从慈善税收减免政策来说,中国目前已有不少针对个人捐赠税收减免的政策,但政策还有许多有待完善之处。例如,个人向中国境内社会团体的捐赠在未超过其申报的应纳税所得额30%的部分可以进行扣除,但对超过部分还没有延期结转的政策规定;就货币形态的慈善捐赠而言,捐赠者需要凭借慈善组织开具的慈善捐赠票据对个人所得税税前扣除进行申请,而由于慈善捐赠票据的规定不明、开具慈善捐赠票据并不容易,税前扣除认证困难;对于非货币形态慈善捐赠的价值确定困难,而且还存在着繁多的税负和行政费用。栗燕杰:《中国慈善税收减免制度的评估与展望——以慈善立法为背景的研究》,《北京航空航天大学学报(社会科学版)》,2016年第1期。 历经百年的发展,美国税法中关于个人捐赠税收减免政策规定相对明确、体制较为完整,既有控制个人财富积累能力、激励慈善捐赠行为的个人所得税税前扣除政策,也有促使人们将已经积累的财富用于慈善事业的遗产税与赠与税政策。陶冶、陈斌:《美國个人慈善捐赠税制安排的现状、特点与启示》,《河北大学学报(哲学社会科学版)》,2016年第5期。 针对实物、资本性资产甚至因提供志愿服务而支出的费用等不同形态的捐赠物都有相应的价值确定方法。同时,对于超过当年扣除限额的慈善捐赠可以最长结转5年继续扣除。

3.慈善税收减免程序的中美比较

在慈善税收减免程序方面,中国的申请税前扣除程序还比较繁琐,存在着虽有税收优惠政策、但个人捐赠者(尤其是小额捐赠者)却很难享受到的尴尬局面。对货币形态的捐赠,个人即使拿到了慈善捐赠票据,申请税前扣除仍然要经历多重手续;对非货币形态的捐赠,由于价值确定困难,处理起来十分麻烦,许多慈善组织也愁于接手。在美国自主申报制度下,人们可以采取提供慈善捐赠凭证、逐项进行扣除的分项扣除方法计算慈善捐赠扣除额,或适用国家规定的扣除定额、无需列明每项慈善捐赠的标准扣除方法,减免程序非常简单,政策也得以落实到每个人。陶冶、陈斌:《美国个人慈善捐赠税制安排的现状、特点与启示》,《河北大学学报(哲学社会科学版)》,2016年第5期。

(三)收入分配结构比较:中等收入阶层规模有限的“金字塔型”与中产阶级规模庞大的“橄榄型”

早在1994年,萨拉蒙教授就曾指出经济增长带来的物质资源丰富和创造的规模可观的城市中产阶级(middle class)是促进第三部门增长的关键因素。Lester M. Salamon,The Rise of the Nonprofit Sector ,Foreign Affairs,1994, 73(4): 109-122.从整个世界慈善事业的实践来看,相较于有参与意愿但经济实力有限的中低收入群体和有意愿和实力但数量有限的高收入群体,居于社会经济中间地位、数量庞大的中产阶级往往是慈善事业最为稳定的捐赠者,也是慈善组织开展募捐的主要对象。

中产阶级在收入之外还涉及职业、受教育水平等多重标准,中产阶级在中国是否已经形成一直众说纷纭,因此以收入为标准的“中等收入群体”是中国话语体系中更常见的表述。尽管统计调查的标准不一,普遍认为中国的中等收入群体占社会总人口比重均低于20%,许多社会成员还在低收入中挣扎,收入分配结构呈现出明显的“金字塔”结构。除了数量占比少,中等收入群体由于承受着不断攀升的房价、教育、医疗、养老等的高成本,以及税负和通货膨胀压力下对个人可支配收入增长的忧虑,许多人自身生活犹难安稳,无暇对追求社会公正、解决社会问题的慈善事业投入经济支持。不仅如此,中等收入群体的财富过多集中于不动产,流动资产有限,也限制了进行慈善捐赠的能力。因此,在以个人名义进行的慈善捐赠中,高收入群体是主要贡献者,2015年共有22位慈善家(家族和夫妇合并计入)的个人捐赠额在1亿元人民币以上,其捐赠总额达到了64.17亿元,占个人捐赠总额高达37.9%;单笔金额在1万元人民币以下的小额个人捐赠总额为75亿元,占总额44.3%。资料来源:2015年度中国慈善捐助报告发布 年度捐赠总额突破1100亿元。http://news.xinhuanet.com/gongyi/2016-11/29/c_129383622.htm?from=singlemessage&isappinstalled=0。

在美国,家庭收入为全国中位收入三分之二到两倍的群体被视为中产阶级,这部分群体在总人口中占比过半数,整个社会收入分配结构呈现“橄榄型”。其实,在美国一些民众之中也存在着“做慈善的都是富人”的误解,不过这种误解并没有影响众多普通民众积极参与慈善捐赠的局面。有说法称,美国参与捐赠的社会公众数量比参与竞选投票的数量还要多,这在现实中的确有据可查,数据显示,2015年美国慈善捐赠的参与率达63%,而2016年美国总统选举的投票率仅为55.4%。数据资料参见《giving index 2016》和Voter turnout at 20-year low in 2016. http://www.cnn.com/2016/11/11/politics/popular-vote-turnout-2016/。也显示了美国民众对于慈善事业的热情。2015年超过1亿美元的大额个人捐赠总额约为33亿美元,仅占个人捐赠总额的1.2%,而由众多普通民众的小额捐赠积累而来的个人捐赠才是美国慈善最坚实的基础,即使没有大企业家的捐赠,美国个人捐赠的总额依旧十分庞大。资料来源:Giving USA: 2015 Was Americas Most-Generous Year Ever. https://givingusa.org/giving-usa-2016/。不过,近年来美国中产阶级占比一直呈现下滑趋势,从1970年的61%下降到2015年的50%,中产阶级总收入在社会总收入的比例由62%下降到43%;同期,低收入阶级和高收入阶级占比均有所增加,后者的总收入更是由社会总收入的29%增加到49%。资料来源:The American Middle Class Is Losing Ground. http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/the-american-middle-class-is-losing-ground/。这反映了美国贫富分化问题加剧、收入分配结构“橄榄型”的中部不断缩水的现实,这一方面对慈善事业提出了更多的发展需求,另一方面中产阶级减少也成为了增加慈善捐赠的隐忧。

(四)文化传统比较:由近及远的“差序格局”与爱人如己的博爱理念

中国自原始氏族社会开始就是一个以血缘、地缘关系紧密维系在一起的社会,个人服从集体、集体利益高于个人利益的价值取向始终引导与制约着人们的言行举止。尽管中华民族自古就有扶贫济困、乐善好施的优良传统,但这种善行多局限于邻里乡亲、亲戚朋友等熟人群体,奉行的是由近及远、由亲及疏的“差序格局”。刘威:《“好人好事”与中国人的慈善观》,《社会科学战线》,2015年第8期 。与此同时,受集体主义文化的影响,在突发事件发生之时,诸多普通民众亦会在单位的呼吁下进行捐款,这既是由于前文述及的慈善捐赠动员方式,也与中国人长久以来习惯响应集体号召的文化传统密不可分。跟随集体参与行动,既是最为保险可靠的捐赠选择,又能看到“集中力量办大事”式立杆可见的效果。而自主选择慈善组织与慈善项目进行捐赠,要求捐赠者对信息有足够的掌握度,也考验了捐赠者的甄别、评估等各方面能力,与跟随集体相比需要花费更多的时间和精力。不仅如此,最终这部分通过单位汇集的捐款,往往会以单位的名义向慈善组织进行捐赠,从而分流了个人的慈善捐赠。

美国作为一个移民国家,建国之初就反映了人们为了摆脱宗教与政治等层面的束缚、寻求个人自由、通过个人奋斗以创造美好生活的期许。王俊霞:《美国的个人主义与中国的集体主义》,《佳木斯大学社会科学学报》 , 2005 年第2期。美国的个人主义文化注重的是个人的自主性、独立性和创造性,并非自私自利。相反,由于人们对个人利益的重视,自独立宣言起即深入人心并写入憲法的“人皆生而平等”,再加上基督教“爱人如己”博爱理念的影响,慈善捐赠的受益者摆脱了熟人群体的限制,而更多惠及陌生人群体。此外,人们极其重视个人的独立意识,推崇依靠自己的力量取得成功。在慈善事业之中,这种个人主义文化传统也深深影响了人们的行为。美国人倾向于以个人或家庭的名义参与慈善,自主选择慈善组织与慈善项目的意愿非常强烈,而非仅仅被动地回应来自外界的动员或劝募。许多家庭还会向慈善专业人士寻求建议,从而能够更加科学有效地进行慈善捐赠。

四、总结与思考:

中国慈善捐赠的未来发展慈善资源对于慈善事业发展意义重大,多元化的资源来源能够减少因资源单一带来的对慈善组织的制约,保持慈善事业的自主性。徐家良、王昱晨:《中国慈善面向何处:双重嵌入合作与多维发展趋势》,《华南师范大学学报(社会科学版)》, 2019年第6期。 从来源结构上看,中美两国慈善捐赠存在显著的差异。在中国,企业是慈善捐赠的主要贡献者,个人捐赠目前的占比很低、且有超过三分之一归于大额捐赠者。而在美国,来源于个人的慈善捐赠在慈善捐赠总额中的比例极高,且绝大多数是由小额捐赠积累而来。除去数据统计本身带来的出入、中国公众习惯的襄助熟人部分的低估,两国慈善捐赠结构的总体差异趋势仍然存在。究其原因,中国慈善资源仍处于单位动员、偶发性动员、以企业为募捐重点的阶段,个人慈善捐赠税收减免政策远未完善、申请税前扣除手续复杂也使得这一制度对于个人捐赠的激励作用未能良好发挥,有限规模的中间收入群体影响了个人捐赠的基础,而强调亲疏远近的文化传统亦在一定程度上限制了公众向陌生人行善的动力。与之相较,针对个人和家庭的日常性募捐是美国慈善组织募捐活动的主要内容,简单易行的税前扣除申请程序、明确的税收减免政策使得人们能够方便地享受到慈善捐赠带来的政策优惠,爱人如己的博爱理念和重视个人独立意识的文化传统也使得人们倾向于以个人或家庭的名义、自主选择慈善捐赠的对象,庞大的中产阶级更是个人捐赠雄厚的基础。

企业捐赠由于牵涉商业利益、政治关联等非慈善因素,如果慈善事业过分依赖企业捐赠,可能会模糊慈善组织与营利部门的界限,使得慈善组织面临不能完全自主追求组织目标、组织使命被冲淡的隐患,在此过程中甚至可能侵蚀和瓦解其合法性。对中国而言,企业捐赠数额庞大,极大地支持了慈善事业发展,需要继续保持和激励;然而,作为慈善事业发展的主体和基石,个人捐赠尤其是小额捐赠的重视度更应该提高。慈善组织本身以及全社会都应该高度重视发展个人捐赠,尤其是促进小额捐赠在慈善事业中发挥更大更积极的作用。邓国胜:《个人捐赠是慈善事业发展的基石》,《中州学刊》 ,2007年第1期。为此,本文提出以下几个完善方向:首先,变革动员方式,鼓励慈善组织逐渐将针对个人和家庭的日常性募捐作为工作重心;其次,调整税制激励,一方面完善慈善税收减免政策,另一方面也要简化税收减免申请程序;再次,鼓励中等收入阶层积极捐赠,尽可能动员更多有所余力的人关注慈善事业、参与慈善捐赠;最后,健全捐赠渠道、方便公众捐赠,培养人们自主选择慈善项目和慈善组织进行捐赠的意愿和能力。

未来的研究需继续挖掘影响慈善捐赠来源结构的深层原因;研究如何在文化传统和现实国情的基础上,结合现代慈善事业发展的需求,促进个人捐赠特别是小额捐赠的发展;同时,思考如何保持和继续激励企业支持慈善事业发展。

(责任编辑:张震)