数字限权:信息技术在纵向政府间治理中的作用机制研究

2020-12-23谈婕高翔

谈婕 高翔

摘要:数字技术是政府治理现代化的重要驱动力量。基于“最多跑一次”改革等“互联网+政务服务”实践,已有研究侧重刻画数字技术在推动数字治理和建设整体性政府中的作用机制,较少注意到数字技术也是约束行政权力、强化纵向政府间治理的有效途径。浙江省2018-2020年企业投资项目审批改革的追踪研究表明,数字技术使得高层级政府在纵向治理中逐步超越了目标管理,加强了流程控制。具体而言,省级政府构建的在线审批平台减少了地方行政机构的自由裁量权,提高了行政审批的规范化程度。基于2019年浙江省633份企业家调查问卷的数据拟合序次逻辑斯蒂模型进一步显示,在线审批平台可以通过提高行政审批的规范程度来提高企业家的投资意愿。上述发现增加了学界对数字技術在推动政府治理现代化中作用方式的认识,表明数字技术具备约束行政权力、强化纵向治理等重塑政府组织架构的潜力。

关键词:纵向政府间治理;数字政府;行政权力;电子监督;自由裁量权

中图分类号:D630文献标志码:A文章编号:1007-9092(2020)06-0031-010

数字技术业已成为中国政府治理体系与治理能力现代化的关键力量。2016年,国务院发布《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》,明确要求各级政府运用数字技术推动政府职能转变与管理创新。2016年12月,浙江省率先提出“最多跑一次”改革,开始探索运用数字技术提升政务服务效率与质量的可能途径。各地也都陆续启动了运用数字技术提升政府治理水平的地方实践,如上海市“一网通办”、江苏省“不见面审批”、广东省“粤省事”、湖北省武汉市“三办改革”,以及陕西省西安市“行政效能革命”等。中央政府“互联网+政务服务”的政策纲领,以及各地政府数字化转型的鲜活实践,向我们提出了深入研究数字技术在政府治理变革中作用及其实现机制的重大议题。

以中国的数字政府实践为研究对象,已有研究指出数字技术能够较好提升政府回应性,并促进整体性政府建设。第一,数字技术为政府与公民沟通提供了新的途径。互联网增加了公民获取信息的途径,拓宽了公民参与公共事务的渠道。Yang, G. (2003). The Co-evolution of the Internet and Civil Society in China. Asian Survey, 43(3), 405-422. Zheng, Y. (2008). Technological Empowerment: The Internet, State, and Society in China. Stanford University Press.各级政府也建立了获取民意的在线平台,更加重视将民众纳入公共事务治理范畴。Balla, S. J. (2017). Is Consultation the “New Normal?”: Online Policymaking and Governance Reform in China. Journal of Chinese Political Science, 22(3), 375-392.Schlaeger, J., & Jiang, M. (2014). Official Microblogging and Social Management by Local Governments in China. China Information, 28(2), 189-213.研究表明,数字技术提高了政府回应性,推进了更具包容性的公共政策制定。Meng, T., & Yang, Z. (2020). Variety of Responsive Institutions and Quality of Responsiveness in Cyber China. China Review, 20(3), 13-42.Jiang, J., Meng, T., & Zhang, Q. (2019). From Internet to Social Safety Net: The Policy Consequences of Online Participation in China. Governance, 32(3), 531-546. https://doi.org/10.1111/gove.12391。Ma, L., & Wu, X. (2020). Citizen Engagement and Co-production of E-government Services in China. Journal of Chinese Governance, 5(1), 68-89.第二,数字技术促进了整体性政府的建设。以“最多跑一次”改革为研究对象,郁建兴等呈现了地方政府运用数字技术推动组织内部业务流程再造、数据共享的实现路径。郁建兴:《“最多跑一次”改革:浙江经验,中国方案》,中国人民大学出版社2019年版。郁建兴、高翔:《浙江省“最多跑一次”改革的基本经验与未来》,《浙江社会科学》,2018年第4期。其中,数字技术降低了组织内部的协调成本,为市民、企业等提供了更具整体性的政务服务,显著提高了行政效率。Gao, X., Song, Y., & Zhu, X. (2013). Integration and Coordination: Advancing Chinas Fragmented e-Government to Holistic Governance. Government Information Quarterly, 30(2), 173-181.

当前,中国的数字政府研究较少考察数字技术在规范行政权力中的积极作用。相比之下,数字限权一直都是国外数字政府研究中的重要议题。数字限权指行政机构运用数字技术减少一线行政人员的自由裁量权,实现电子监督,从而规范行政权力行使的实践。Fusi, F., & Feeney, M. K. (2018). Electronic Monitoring in Public Organizations: Evidence from US Local Governments. Public Management Review, 20(10), 1465-1489.在中国,纪检部门已经注意到了数字技术在规范行政权力中的潜力。如贵阳市在2015年后启动了 “数据铁笼”工程,要求运用大数据实现对行政权力的实时监控和全程监督。数据“画像”,权力“进笼”——贵阳探索构建“数据铁笼”调查,http://www.gov.cn/xinwen/2016-10/23/content_5123376.htm。2017年,该项目进一步升格为贵州省省级纪委工程。“数据铁笼”让权力运行更有规矩,http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0419/c1003-29936941.html。然而,只有少量关于中国数字政府的研究涉及到了数字限权的议题。如米加宁(2020)指出数字技术具备规范地方政府权力的潜力米加宁、彭康珺、章昌平:《大数据能驱动地方政府机构改革吗》,《电子政务》,2020年第1期。,Schlaeger 和Wang(2017)则考察了电子监督在反腐败工作中的作用。Schlaeger, J., & Wang, Q. (2017). E-monitoring of Public Servants in China: Higher Quality of Government? Journal of Chinese Governance, 2(1), 1-19.总的来说,已有研究尚未能够系统呈现各级政府运用数字技术规范行政权力的过程及其作用机制。

为了弥补中国数字政府实践与数字限权等相关研究之间的理论鸿沟,本项研究追踪了2018-2020年企业投资项目线上审批平台的改革历程,采用单案例研究和问卷分析相结合的混合研究方法,细致考察了省级政府运用数字技术规范地方行政机构权力的作用机制。在“互联网+政务服务”提出后,浙江省启动了“最多跑一次”改革,要求各级政府运用数字技术推动便民服务、商事制度改革和企业投资项目等领域的治理变革。2018年开始,浙江省专门针对企业投资项目审批提出了“最多100天”的改革议程,并启动了企业投资项目在线审批系统的建立。与便民服务等相比,企业投资项目审批是政府行政权力较为集中、涉及较大经济利益的关键领域,为我们深入考察数字技术在权力约束中的作用提供了一个合适的研究对象。Gao, X., & Tan, J. (2020). From Web to Weber: Understanding the Case of “One-Go at Most” as ICT-Driven Government Reform in Contemporary China. The China Review, 20(3), 71-97.在研究中,本文不仅呈现了省级政府运用数字技术限制地方行政机构权力的实践过程,也通过企业家调查问卷证实了省级政府可以通过数字限权实现优化营商环境等政策目标。

一、 数字技术驱动的现代政府

治理变革:研究述评数字技术将如何重塑现代政府治理形态?有关中国的数字政府研究着重围绕数字治理、整体性政府等议题展开了研究,认为数字技术能够增进政民互动、推动碎片化行政体系的内部协调,形成更具回应性、整体性的政府治理新形态。国外数字政府研究的相关文献呼应了数字治理、整体性政府的总体趋势,但同时突出了电子监督等对于限制行政机构自由裁量权、规范行政权力行使的作用。

有关数字治理的研究重视考察数字技术在增进政民互动、提高政府回应性中的积极作用。早期研究刻画了政务热线、政府网站等在线政民沟通的形态Hartford, K. (2005). Dear Mayor: Online Communications with Local Governments in Hangzhou and Nanjing. China Information 19 (2):217-60.Lollar, Xia Li. (2006). Assessing Chinas E-Government: Information, Service, Transparency and Citizen Outreach of Government Websites. Journal of Contemporary China 15 (46): 31-41.,新近研究则考察了电子公告板、智慧城市、政务微博等更加多样化的数字化政民沟通渠道。Noesselt, Nele. (2020). City Brains and Smart Urbanization: Regulating “Sharing Economy”Innovation in China. Journal of Chinese Governance, May, 1-22.Jiang, J., Meng, T., & Zhang, Q. (2019). From Internet to Social Safety Net: The Policy Consequences of Online Participation in China. Governance 32 (3): 531-46.研究者指出,政府通过建立政府网站等增加了面向公众的信息发布,提高了政务透明度Ma, L., (2014). Diffusion and Assimilation of Government Microblogging: Evidence from Chinese Cities. Public Management Review 16 (2): 274-95.,通过互联网搜集、回应民意等提高了公共政策的包容性。研究表明,尽管民众的诉求类型和负责回应的主体性质会影响政府的回应行为和回应质量Su, Z., & Meng,T. (2016). Selective Responsiveness: Online Public Demands and Government Responsiveness in Authoritarian China. Social Science Research 59 (September): 52-67.Meng, T., & Yang, Z. (2020). Variety of Responsive Institutions and Quality of Responsiveness in Cyber China. China Review, 20(3), 13-42.,數字技术的确能够提高政府的回应性。在技术应用更为广泛的地区,政府对民众需求的回应性更强,也会在教育和健康等民生领域投入更多财政资源。Minard, P. (2015). Does ICT Diffusion Increase Government Responsiveness in Autocracies? An Empirical Assessment of the Political Implications of Chinas Internet. Journal of Contemporary China, 24 (96): 1048-69.此外,政府也可以运用数字技术构建公民参与治理的渠道,促进政府和公民在政策执行中的合作生产。Ma, L., & Wu, X. 2020. Citizen Engagement and Co-Production of e-Government Services in China. Journal of Chinese Governance,5 (1): 68-89.

有关中国数字政府的另一个热门议题是整体性政府,这一研究突出了数字技术在改善组织内部协调、提升组织运行效率方面的潜力。整体性政府的概念最早起源于英国布莱尔政府,它是指政府达成“横向、纵向的协同决策与协同行动”Pollitt, C. (2003). Joined-up Government: A Survey. Political Studies Review, 1 (1): 34-49.,对应了“一站式服务”(One-stop shop)的经典形态。2015年以来,中国各地也涌现了以“最多跑一次”等为代表的改革实践,表现为政府建立集中办事的行政服务大厅和线上虚拟行政服务大厅。谭海波、孟庆国、张楠:《信息技术应用中的政府运作机制研究——以J市政府网上行政服务系统建设为例》,《社会学研究》,2015年第6期。樊博、赵玉攀:《当前“互联网+政务服务”存在的问题及对策研究》,《科技情报研究》,2020年第3期。以方便群众办事的需求导向为原则,各级政府提出了以整体性政府的思路优化政务流程。徐晓林、明承瀚、陈涛:《数字政府环境下政务服务数据共享研究》,《行政论坛》,2018年第1期。郑石明、郑琛、刘哲明:《我国行政服务中心网上联合审批研究——基于整体政府理论的分析》,《中国行政管理》,2012年第9期。政府一方面依托互联网连接了碎片化的职能部门和区域政府胡重明:《“政府即平台”是可能的吗?——一个协同治理数字化实践的案例研究》,《治理研究》,2020年第3期。,另一方面则致力于推动数据共享,提升公民、企业家等的行政办事效率。张会平、杨国富:《“互联网+政务服务”跨层级数据协同机制研究——基于个人事项的社会网络分析》,《电子政务》,2018年第6期。黄璜:《数字政府:政策、特征与概念》,《治理研究》,2020年第3期。Gao, X., & Tan, J. (2020). From Web to Weber: Understanding the Case of “One-Go at Most” as ICT-Driven Government Reform in Contemporary China. The China Review, 20(3), 71-97.研究表明,政府运用数字技术能够较好推进整体性政府改革,提高行政审批的效率。翟云:《整体政府视角下政府治理模式变革研究——以浙、粤、苏、沪等省级“互联网+政务服务”为例》,《电子政务》,2019年第10期。

值得注意的是,有关中国数字政府的研究较少关注数字限权的研究。在有限的讨论中,米加宁等(2020)明确指出了数字技术具备规范地方政府权力的潜在作用米加宁、彭康珺、章昌平:《大数据能驱动地方政府机构改革吗?》,《电子政务》,2020年第1期。,但鲜有围绕这一议题的实证研究。相比之下,国外的数字政府研究已经围绕数字限权开展了深入讨论。研究者指出,数字技术为限制行政机构特别是一线行政人员,即街头官僚的自由裁量权提供了新的工具。Busch, P. A., & Henriksen, H. Z. (2018). Digital Discretion: A Systematic Literature Review of ICT and Street-level Discretion. Information Polity, 23(1), 3-28.数字技术至少可以通过两种机制规范街头官僚的行政行为。第一,运用数字技术减少街头官僚的决策。政府可以运用数字技术建立刚性的信息系统,从而使“屏幕官僚”“信息系统官僚”取代街头官僚。Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From Street-Level to System-Level Bureaucracies: How Information and Communication Technology is Transforming Administrative Discretion and Constitutional Control. Public Administration Review, 62(2), 174-184.在這一新模式下,数字技术限制了街头官僚篡改系统信息的能力、减少了街头官僚和公民接触,在一些情况下甚至取代了街头官僚开展自动处置,从而压缩、消除了街头官僚在政策执行中的任意性。Buffat, A. (2015). Street-Level Bureaucracy and E-Government. Public Management Review, 17(1), 149-161.第二,建立电子监督系统实时掌握政府雇员表现。电子监督系统经常被用于监督政府雇员的日常工作。如政府可以安装软件系统监控工作场所的网络浏览记录、监控政府工作人员的邮件和社交媒体、在工作场所安装摄像头等。Fusi, F., & Feeney, M. K. (2018). Electronic Monitoring in Public Organizations: Evidence from US Local Governments. Public Management Review, 20(10), 1465-1489.政府还可以通过后台信息系统实时考核政府雇员表现,减少传统考核的交易成本。Kayas, O. G., Hines, T., McLean, R., & Wright, G. H. (2019). Resisting Government Rendered Surveillance in a Local Authority. Public Management Review, 21(8), 1170-1190.Schlaeger, J., & Wang, Q. (2017). E-monitoring of Public Servants in China: Higher Quality of Government? Journal of Chinese Governance, 2(1), 1-19.值得注意的是,数字限权能够约束街头官僚的自由裁量权,但也有可能造成更加隐蔽、更难监管的政策模糊空间Jorna, F., & Pieter W. (2007). The “Iron Cage” Strengthened? Discretion and Digital Discipline. Public Administration 85 (1): 189-214.,甚至引发新的腐败。Alois P. (2013). Towards Self-Service Government - A Study on the Computability of Legal Eligibilities. Journal of Universal Computer Science, 19 (12): 1761-91.

比较数字政府研究的国内外文献,有关中国政府数字化的研究较少涉及数字限权的议题,国外数字政府的相关研究则已经刻画了数字技术限制街头官僚灵活政策执行的具体路径及其可能后果。那么,数字技术是否同样有助于推动中国政府的行政限权?数字限权在中国的实现路径如何,它又会对政府治理带来哪些影响呢?

二、方法与数据

围绕数字限权的议题,我们选取了浙江省企业投资项目在线审批平台的改革案例作为研究对象。在从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型过程中,中国各级地方政府掌握了较大的企业投资项目审批权限,且这些权限由不同的职能部门分散掌握。这导致企业投资项目审批效率低下,并存在突出的腐败风险。在2018年,浙江省启动了企业投资项目审批“最多100天”改革,由省发改委负责建立覆盖全省的企业投资项目在线审批平台。

我们追踪了2018-2020年浙江省企业投资项目线上审批平台建设的全过程,访问了浙江省发改委的相关负责人员,设区市、区县等参与审批改革的工作人员,以及在此期间申请企业投资项目審批的企业家等。为了更好理解改革效果,我们于2019年11月面向当年进入企业投资项目审批流程的企业开展了第三方隐名问卷调查。调查共发放问卷909份,回收有效样本885份,剔除未获得施工许可证的企业和非民营企业后,进入模型的样本量为 633份。访谈信息有助于呈现省级政府与地方政府在建立、完善在线审批平台中的互动关系,说明上级政府运用数字技术规范地方行政机构权力行使的具体机制。问卷数据则帮助我们从企业家的视角出发分析数字审批的实际成效。

三、将数字技术用于行政审批:

浙江省企业投资项目审批平台的案例企业投资项目审批是行政审批改革中的关键环节。在放权体制下,我国的企业投资项目审批制度有着碎片化、非标准化的突出特征。为提高审批效率,浙江省在2018年、2019年先后提出“最多100天”和“最多90天”改革,要求运用数字技术建立省、市、县一体的线上一站式审批平台,提高企业投资项目的审批效率。将数字技术运用于行政审批的改革实践不仅提高了审批效率,还推动了省级政府在纵向政府间治理中从目标控制走向流程控制,限制了地方行政机构修改办事流程、记录数据的权限,遏制了地方行政机构的权力滥用。案例分析表明,数字技术的应用使得省级政府建立了更加标准化的企业投资项目审批规范,使各级地方政府为企业家提供了更具一致性的审批服务。

(一)放权体制下碎片化、非标准化的企业投资项目审批

企业投资项目指企业在中国境内投资建设的固定资产项目。在中国,企业投资项目审批是企业(特别是工业企业)开展生产和运营活动以前的必经手续。计划经济时代,中央政府掌握了控制企业生产经营活动的权限。1978年后的放权改革则开始赋予地方政府审批企业投资项目的权限。

在放权体制下,涉及多部门的企业投资项目审批有着突出的碎片化、非标准化特征。第一,企业投资项目审批涉及到的环节多,导致行政流程碎片化。一般而论,企业投资项目的审批包含了项目备案(核验)、规划许可、施工许可和竣工验收等环节,涉及到了发展与改革委员会、经济与信息部门、自然资源与规划部门、住房与城乡建设部门等多个机构。在实践中,各部门审批均要求企业提交资质材料或者是其他部门提供的证明材料,甚至有可能出现两个部门的审核批准互为前置条件的情况。这种高度碎片化的多部门审批模式导致企业需要经历异常复杂的程序才能获得审批,一些媒体因此将行政审批流程比喻为“长征”。一张行政审批“长征图”背后的故事, http://politics.people.com.cn/n/2014/0216/c70731-24370397.html。第二,不同区域地方政府的审批非标准化。在放权改革后,地方政府是企业投资项目的审批主体,并在实践中形成了差异化的审批标准和程序。举例来说,某设区市住建部门于2018年以前梳理了本地企业投资项目审批目录,其中竣工验收环节包含22个审批事项。同年,省发改委梳理的竣工验收环节只包含10个审批事项。企业投资项目审批的碎片化、非标准化引发了高层级政府、地方政府和企业之间的信息不对称,扩大了审批的模糊空间,进一步巩固了地方政府在审批环节的自由裁量权。在实践中,一些地方行政机构及其工作人员就会策略性地使用裁量权来控制市场准入,差别对待不同类型企业。

值得注意的是,早期的政府信息化强化了放权体制下企业投资项目审批的碎片化、非标准化现象。第一,各部门建立了相互独立的业务信息系统。在“九五计划”以后,各职能部门自上而下建立了信息系统,导致“数据烟囱”林立,信息系统数据字段标准不统一。如发改委的信息系统主要应用于企业投资项目备案和核准,面向项目赋码,自然资源部门的系统则主要应用于土地相关的审批事项,面向土地赋码。两个系统数据库信息不可匹配、不可比对,无法连接业务流程。第二,各地政府也启动了本地线上审批系统的建设。如宁波市在2017年建立了面向市民、企业的统一受理平台,舟山市在2018年建立了工程建设项目审批平台等。这些平台同样基于本地已有业务流程设置工作模块,难以实现跨地区业务在审核标准、办事流程和系统模块之间的对接。

(二)建立企业投资项目在线审批平台:从目标管理到流程控制

如何提高行政审批效率?浙江省在2018年启动了企业投资项目审批“最多100天”改革,并于次年将改革目标升级为“最多90天”。在这项改革中,浙江省明确要求各级政府借助“互联网+”的技术支撑,通过建立更具整体性的企业投资项目审批流程,推动跨部门数据共享,简化企业办事流程、减少企业办事成本。为了提高地方政府的行政审批效率,浙江省在改革初期采用了目标管理的传统做法,向地方政府提出了审批提速的要求。不过,地方政府仍然可以通过调整审批时长的计算方式等办法来象征性落实上级的要求。为此,浙江省启动了全省统一企业投资项目在线审批平台的建设,开始运用数字技术形成对地方政府审批流程的刚性控制。

1.“最多100天”:目标管理

以提高企业投资项目审批效率为目标,浙江省在2018年提出了“最多100天”的改革议程,要求各级政府将项目获得施工许可证的时间压缩至100天。此前,世界银行的营商环境报告显示2017年中国(北京和上海)企业获得施工许可证的平均时长为266天。全球营商环境报告2017—机会平等,世界银行,https://chinese.doingbusiness.org/zh/reports/global-reports/doing-business-2017。为了在较短时间内推动地方政府提高行政审批效率,浙江省采用了考核-激励的目标管理办法,由发改委牵头梳理企业投资项目审批事项,提出精简审批流程的具体方案,并发布考核指标要求地方政府改革行政审批制度。

以提高行政审批效率为目标,浙江省启动了企业投资项目审批流程再造的工作。2018年,浙江省发改委与住建厅、自然资源局等部门合作梳理了企业投资项目开工前的审批流程,并将其依次分解为立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段和施工许可三个阶段,确认了59个审批主项和113个审批子项。为了推动地方政府落实上级政府的改革议程,浙江省发布了专门的考核办法,由省发改委开展针对下级单位的目标责任考核和针对下级领导班子的综合目标责任制考核。

从实践来看,浙江省在较短时间内就在数据的意义上完成了改革目标。截至2018年12月,各地上报的数据显示企业投资项目的审批时长均已低于100天。尽管如此,面向企业家的调研却显示这一数据未必完全真实、有效。第一,接受访问的455名企业家中仍然有62名表示他们获得施工许可证的时间超过了100天。2018年11月调研资料。地方政府上报数据与企业家实际感知的差异,表明上级政府很难准确获得地方政府的审批信息。第二,企业家表示地方政府会为了完成考核目标而给企业施压,即要求企业缩短准备材料的时间等。2018年11月在浙江省与企业家的访谈。上述现象的出现,提醒省级政府需要更细致地控制地方政府的审批流程,掌握审批进程的真实信息。

2.在线审批2.0平台:环节控制

为了更加精准地控制地方政府的审批流程,浙江省开始引入数字技术来自上而下推动企业投资项目的审批流程再造。2017年1月,浙江省发改委启动了“企业投资项目在线审批监管平台”的建设工作。这一平台的建设经历了“最多100天”时期的2.0版本(以下简称审批2.0平台,2017年8月上线试点)和“最多90天”时期的3.0版本(以下简称审批3.0平台,2019年7月上线试点)。其中,审批2.0版本侧重的是前台整合,即由省发改委建立统一的企业用户入口,用于衔接各职能部门的审批业务系统。审批3.0版本则是系统替代,即省发改委不仅建立了统一的企业用户入口,也基本统一了各职能部门的审批业务系统。在启动一站式线上审批平台的建设工作后,浙江省明确要求各地政府采用网上办理企业投资项目的审批模式。为了确保地方政府执行上级政令,浙江省在线建立了唯一的企业投资项目赋码通道。由于赋码是项目获得规划许可证、施工许可证的前置条件,省级政府的这一做法从逻辑上减少了地方行政机构绕开在线审批平台的可能性。

浙江省发改委建立的审批2.0平台是一个面向用户(企业家)的全流程在线审批平台。该平台设置统一的前端入口,为每一个企业投资项目赋码。企业用户以项目代码登录平台,启动审批流程。为了提高效率,省发改委在审批2.0平台上展示了标准化的审批流程,为用户提供在线指导。尽管如此,审批2.0平台本身并不提供审批服务,而是旨在以项目唯一代码为索引,链接各职能部门的审批系统入口。“(审批)2.0平台就是一个中转站。”浙江省发改委,2020年访谈资料。换言之,企业家在点击特定环节进入具体审批流程后,各职能部门仍然是在业务系统中完成审批,只是需要在审批结束后将审批结果同步到审批2.0平台。相应的,企业家也需要在平台跳转到各业务系统时按要求重新提交申请材料。

总的来说,审批2.0平台的主要功能是降低了企业家获取审批流程等的信息成本,但仅赋予了省级政府了解审批进程的有限权力。审批2.0平台在线发布了企业投资项目的审批流程,使得企业家能够更加清晰地了解到他们需要完成的具体步骤和每个步骤所需提交的材料。在名义上,省级政府依托审批2.0平台实现对地方行政机构审批流程的控制。但在实践中,由于审批2.0平台仅仅提供了审批入口整合和审批环节记录的功能,地方行政机构仍然是在部门系统中完成审批过程,省级政府仍然无法运用这一平台实现对地方行政机构的审批流程和标准的有效控制。

3.在线审批3.0平台:系统控制

在2019年7月,浙江省发改委启动了企业投资项目审批监管3.0平台的建设。与审批2.0平台相比,审批3.0平台延续了前端的统一入口,并开始替代各地方行政机构的业务系统。在建设审批3.0平台的过程中,浙江省发改委削减了123个地方或职能部门的业务系统,要求各部门均使用审批3.0平台的统一审批系统,由审批人员直接登陆该平台完成线上审批。在审批3.0平台中,各职能部门不再保留本部门业务系统,只能根据审批职能建立在线审批模块或表单。

审批3.0平台由此进一步提高了企业投资项目的审批效率,也赋予了省级政府统一各地方政府及其职能部门审批标准、规范的权力。一是审批效率提升。省发改委削减了行政审批流程,建立了更加明确的标准,同时在审批3.0的平台上实现了后台的数据共享。这一变化提高了部门间审批工作的流转效率,也减少了企业家重复提交证明材料的压力。二是审批规范化程度的提升。在省发改委以自上而下的审批流程、审批模块取代各地方政府原有业务系统的过程中,省级政府不仅可以统一审批环节以及各环节的标准规范,另一方面也为省级政府提供了实时监测各审批环节进展的权限。 用省发改委工作人员的话说,审批3.0平台实现了“环环要留痕、环環可监测”。2020年7月与省发改委工作人员的访谈。

四、 数字限权的效用:

提高企业家的投资意愿浙江省企业投资项目审批改革的追踪案例显示,省级政府在改革中实现了从目标管理到流程控制的纵向治理方式转变。在这一转变过程中,省级政府运用数字技术建立了更加标准化的企业投资项目审批标准和流程,限制了地方政府及其职能部门在审批过程中的灵活操作空间,加强了对各审批环节的电子监督。为了进一步考察在线审批平台引入的实际效用,我们基于2019年633份面向企业家的问卷数据考察了数字限权对企业家投资意愿的影响。企业家是企业投资项目审批改革的直接受益群体,面向企业家投资意愿的定量模型检验有助于精准地链接改革机制和改革效果。序次逻辑斯蒂模型(Ordinal Logistic Regression)结果显示,浙江省的企业投资项目改革可以通过规范地方行政机构的权力行使提高企业家的投资意愿。

(一)模型与数据

我们试图检验地方政府权力运行的规范程度对企业家投资意愿的影响。企业家的投资意愿提升标志着地方营商环境的改善。我们在问卷中以“相比其他省份,您更愿意在浙江省投资生产经营”来衡量企业家的投资意愿。该打分是一个1-5的等级变量,其中,1为非常不愿意,5为非常愿意。0.3%的企业家选择了 “非常不愿意”,0.8%的企业家选择了“比较不愿意”,5.2%的企业家选择了“一般愿意”,16.7%的企业家选择了“比较愿意”,76.1%的企业家选择了“非常愿意”。这一变量分布表明企业家在浙江省的投资意愿较高(描述性统计见表1)。

基于企业经营活动、尤其是企业投资项目审批的构成环节,我们使用两个变量测度企业家感知的权力行使规范程度,即审批规范、监管规范,分别对应企业家在企业投资项目审批和企业活动监管中所感知到的政策规范水平。上述变量在问卷中分别对应以下两个问题:根据您在浙江省生产经营企业的经验,您是否认同(1)企业通过公开渠道就能完成拿地、审批等环节,找不找领导都差不多;(2)事中事后监管时,地方政府一视同仁地对待所有企业。这些变量同样分布在1-5级,1为非常不认同,5为非常认同。企业家打分越高,表明企业家感知到的地方政府审批规范程度越高。两个变量的克朗巴哈系数为0.89,表明内部一致信度较高。我们还控制了两类变量。第一类控制变量是审批过程的特征,包括审批时长和审批人员的态度。第二类控制变量则是企业特征,包括是否规上企业、企业家是否是人大政协成员等。

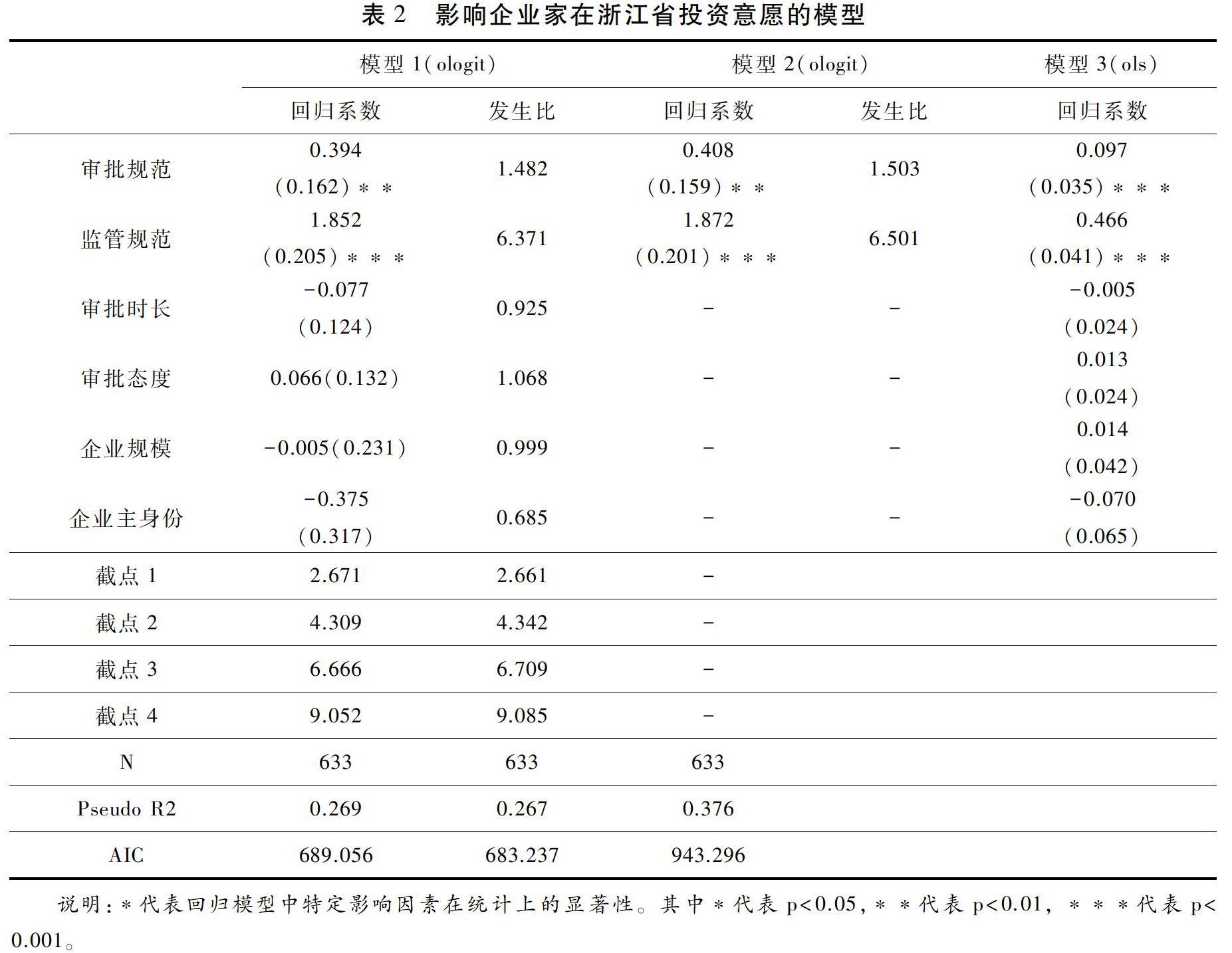

由于被解释变量是一个等级变量,我们主要采用了序次逻辑斯蒂回归拟合模型(见表2模型1和模型2)。模型1纳入了全部变量,模型2则剔除了控制变量。模型1和模型2均通过平行性检验。我们还使用了线性回归拟合模型(见表2模型3)。比较三个模型后发现,审批规范和监管规范在三个模型中都保持显著,而且变量的显著方向均保持一致,表明模型较为稳健。由于模型1是完整模型,信息量更为丰富,我们在下文使用模型1的结果展开分析。

(二)研究发现

模型1显示,较高的权力规范水平能够显著提高企业家的投资意愿。企业家在审批和事中事后监管中感受到政府行使权力越规范(审批规范和监管规范变量),则企业家越倾向于在浙江省进行投资。对比审批规范和监管规范这两个指标,监管规范,即政府在事中事后监管中表现一视同仁对企业家的投资意愿影响更大。保持其他变量不变,企业家在“不需要找领导就能完成审批”中的打分每提高1分,企业家在浙江省的投资意愿发生比提高0.48。而保持其他变量不变,企业家在“地方政府在监管中会一视同仁地对待所有企业”中的打分每提高1分,则企业家在浙江省的投资意愿发生比提高5.37。上述差异可能与审批、监管的不同时间跨度有关。获得企业投资审批往往只是企业开办第一件事,而事中事后监管则贯穿于企业运营的全生命周期,事中事后监管对企业运营影响更大。此外,纳入问卷调查的企业都是2019年刚刚获得施工许可证的企业,这些企业已经经历了审批流程,因而更关心企业下一步的日常运营。

模型中一个有趣的现象是,审批时长并不显著影响被解释变量。虽然“最多100天”和“最多90天”的主要改革目标是对照世界银行营商环境的建议减少企业在投资项目中获得审批的时长,然而审批时长的缩短并未真正提高企业家的满意度。这一结果与我们的访谈结果相悖。许多企业家在接受访谈时表示,“时间就是金钱”,企业越早完成审批意味着企业能够更早地开始经营、获得利润。2018年11月与企业家的访谈。访谈结果和模型结果为何存在冲突?问卷发放时间可能为这一冲突提供了解释。为了更好的衡量改革成效,问卷的发放选取为2019年11月。此时,浙江省政府改革已经总体上实现了“最多100天”的限时目标,企业投资项目平均审批时长从300余天降低到了100天以内。而2019年,改革从第一阶段的“最多100天”进入“最多90天”的阶段后,减少审批“长征”已不是企业家的重要诉求。

五、 结论与讨论

本文关注数字技术在推动政府治理体系与治理能力现代化进程中的作用及其实现机制。通过追踪浙江省2018-2020年企业投资项目审批改革历程,本文发现,数字技术使得省级政府在纵向治理中实现了从目标管理向流程控制的转变,形成了对地方行政机构的权力约束。在改革之初,省级政府通过目标考核的方式要求地方政府推进改革。此后,为了进一步提高审批效率,浙江省建立了省、市、县一体的在线审批平台。这一平台的建立不仅提高了审批效率,还通过推行标准化的审批流程,限制地方政府修改程序和数据的权限,以及建立电子监督系统等方式约束了地方政府的权力运行。基于问卷数据构建的序次逻辑斯蒂模型进一步表明,地方政府权力的规范运行有效促进了企业家的投资意愿。

我们的研究表明高层级政府可以运用数字技术强化纵向政府间治理,并呈现了它的实现机制。以往,研究者曾批评中国的数字政府建设条块分割、“烟囱”林立。近期,有关数字政府的研究指出,政府可以运用数字技术建立整体性政府。我们的研究则进一步表明,高层级政府在运用数字技术推进更加协调、高效的整体性政府建设时,也会带来更加强有力的纵向控制。在浙江省企业投资项目审批改革中,浙江省直接以代码的形式确认了审批规范和审批程序,并利用电子监督系统(即审批平台)直接对每一个项目基于规范和程序进行审查。省级政府自上而下推行的在线审批平台强化了纵向政府间的“命令-控制”链条。

需要指出的是,数字限权带来了更加标准、规范的行政权力行使,也有可能创造新的问题。一是刚性的标准化和地方创新之间存在矛盾。一些学者认为,适当的自由裁量权,尤其是专业的自由裁量权有益于政策执行。Buffat, A. (2015). Street-Level Bureaucracy and E-Government. Public Management Review, 17(1), 149-161.街头官僚往往比他们的上级掌握更多信息,政策的灵活执行可能会提高政策执行的绩效。在企业投资项目审批改革中,一些地级市比浙江省政府改革幅度更大、精简事项更多。浙江省采用统一的审批平台后,对于这些地区来说,“改革就走了回头路”。2020年7月与某设区市行政审批人员的访谈。二是地方政府仍有绕开电子监督系统行使自由裁量权的一定空间。一方面,地方政府可以押后项目进入系统的时间,以此来达成“最多100天”和“最多90天”。通过提前联系企业、提前在线下完成审批工作,地方政府甚至可以达到“零天审批”等非常规的审批速度。另一方面,由于审批平台较为复杂,地方还可以通过提供代办员服务来选择性地服务某些企业、某些项目。代办员往往是兼职或全职的政府工作人员,由于代办员资源紧张,地方政府通常将代办员配备到规模更大的投资项目中。代办资源的选择性分配进一步造成了对中小企业的歧视。上述现象再一次证明,数字技术不是约束行政权力、强化纵向治理的万能药,数字限权也并非一劳永逸。在推进政府权力运行的规范化、优化营商环境的过程中,政府在应用数字技术时仍需兼顾整体与地方需求,以企业家的需求为中心,提供更為灵活、精细的制度和技术安排。

(责任编辑:徐东涛)