基层治理能力现代化:结构模型与操作策略

2020-12-23贾海薇刘志明刘辉

贾海薇 刘志明 刘辉

摘要:阻断新冠病毒传播的路径,关键在于城乡基层社区防控的执行质量。自中央到地方的“纵向下的单维线性矢量”,在到达城乡基层的三维空间之时,已经释放为“多方向的无限维混沌矢量”,这些矢量聚焦在社区空间,形成一个复杂的“弹性碰撞+非弹性碰撞”的物理过程与“外生反应+内生反应”的化学过程,而最终实现“吸纳上层矢量+发挥自身力量”的物理机制就是基层治理执行结构的弹性,“吸收上层资源+创造自生资源”的化学机制就是基层治理能力的现代化。基于此次对湖北、浙江、广东三省全力投身抗击疫情、积极参与基层治理的六类人群的调查研究,尝试叠加政治学、行政学、管理学三重分析视角,提炼出了“执政党、政府、市场、社会”四位主体都高度认同的基层治理能力要素群组,提出了一个“中心能力”(党的领导能力)+八大“支柱能力”(依法治理能力、民主治理能力、公共服务能力、高效执行能力、快速响应能力、动态发展能力、智慧治理能力)的基层治理能力结构模型,发现基层治理能力现代化是确保疫情阻击战胜利的核心素能;并根据这个模型,从治理能力的内在修炼路径提出了六条很具操作性的现代化策略,以资基层公共管理者实践。

关键词:基层治理能力结构;基层治理能力现代化;国家治理现代化;新冠肺炎疫情

中图分类号:C916文献标志码:A文章编号:1007-9092(2020)06-0054-012

一、引言

党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出全面“推进国家治理体系和治理能力现代化”,国内学界认为是在“工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化”之后提出了第五个现代化的任务——“国家治理现代化”。党的十九大肯定了十八大以来党领导全国在“国家治理现代化”方面取得的成绩,并将“推进国家治理体系和治理能力现代化”列入新时代中国特色社会主义思想体系,确定了下一步深度推进与全面实现国家治理现代化的时间表到2035年我国基本实现社会主义现代化时,国家治理体系和治理能力也基本同步实现现代化,到2050年把我国建成社会主义现代化强国时,国家治理体系和治理能力也同步完全实现现代化。。

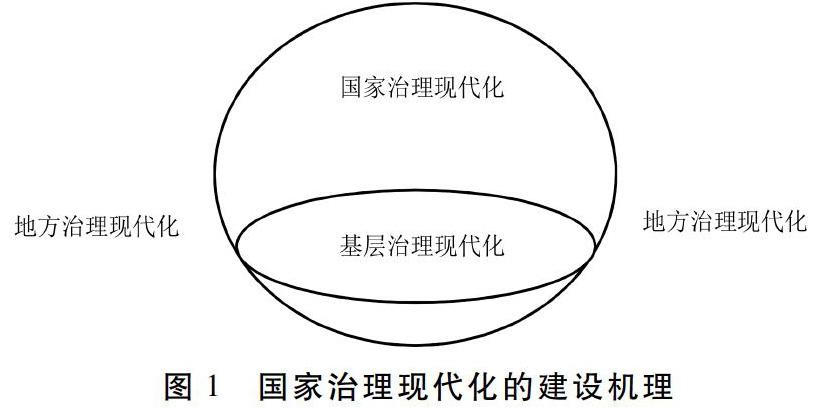

国家治理现代化是全局性的战略任务,必须以地方治理现代化的实现为基础,因为自省域以下的地方治理是国家治理落实的基本空间。地方治理的现代化是现阶段促进市场与社会深度变革的核心动力,也是推进各级政府自我转型的关键动力。省域以下地方治理现代化的基石是基层治理现代化,即基层空间中的治理现代化。基层治理现代化的坚实推进,就像给“现代化国家”这道“美味大餐”建立了一个高火力、高效能的执行“锅底”,而国家治理现代化中的顶层制度设计则是建立一个制度“锅盖”,为地方治理变革的创新进行“保温+增温”(如图1所示),也就是中央政府与地方各级政府要各司其职,中央政府负责顶层制度设计与激励治理创新,地方政府负责执行治理创新与提炼探索经验,上下合作、上下联动,促进国家治理的全面变革,最终建构一个治理体系完备且科学、治理能力高效且卓越的现代化国家,一个超越当前西方国家样态的、具有中国特色的社会主义现代化国家。

所以,地方治理现代化就是当前我国进行治理现代化建设的主战场,其中基层治理现代化就是以城乡基层治理空间为最根本的试验田。

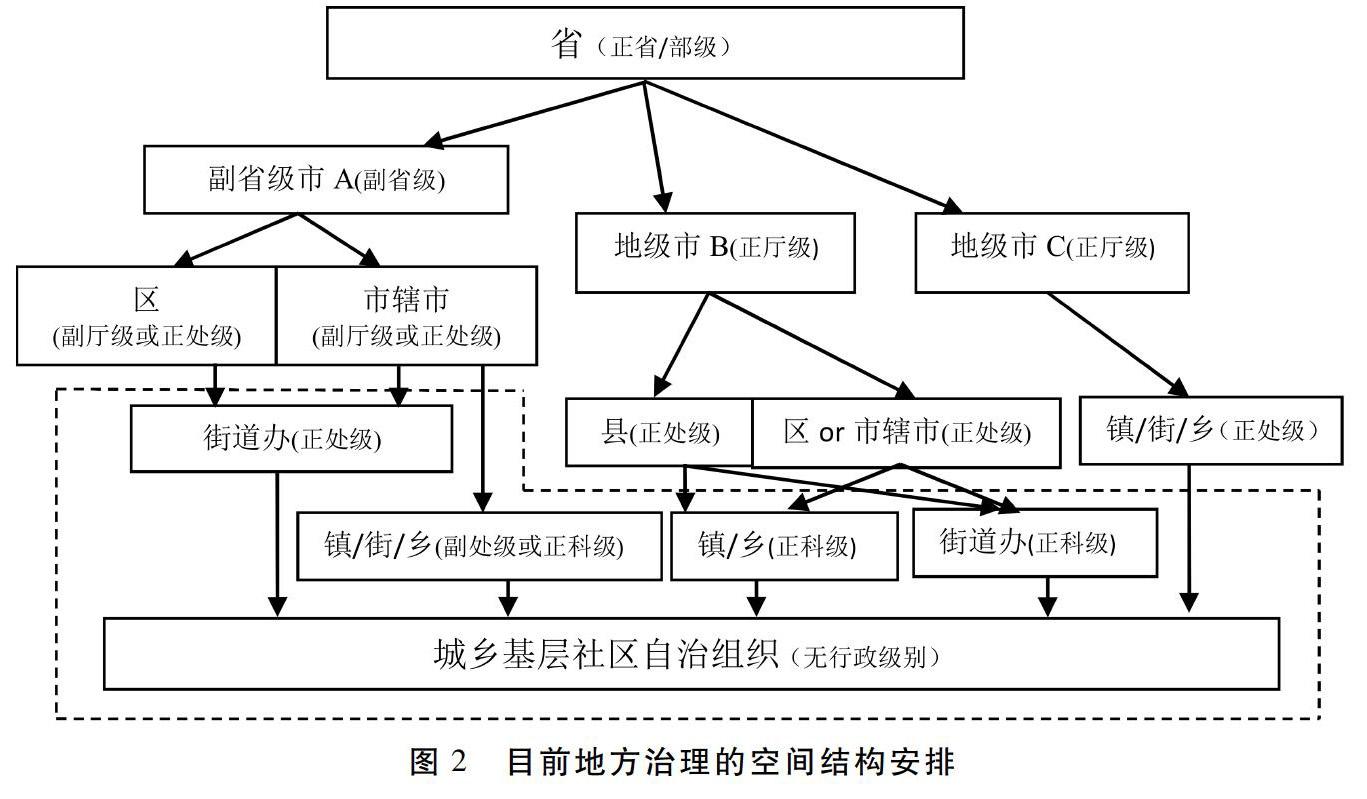

关于基层治理的空间,学界有不同的观点。因为自省域之下的地方行政治理结构,是我国行政治理结构体系中最为复杂的层级设计(如图2所示)。地级市C是以不设市辖区的地级市为例所绘制,国内有五个不设区的地级市:广东省的中山市、东莞市,海南省的三亚市、儋州市,甘肃省的嘉峪关市。

占多数派的观点是认为最直接与城乡基层自治组织互动的政府层级“镇/街/乡+城乡基层社区”的三维空间是“基层空间”关于“基层空间”的范域是什么,学界有不同观点:有认为市以下的空间即为基层;有认为区及乡镇(最基层政府)与城乡社区的共同空间是基层;本文采用第二种观点,由于街道办是区政府的派出机构,不属于一级政府组织,但是为了简化讨论,本文以虚线框内的空间领域为基层空间的范域进行研究与讨论。(图2中虚线框内的空间)。

治理体系现代化与治理能力现代化的建设要从基层做起、要在基层实践。此次新冠肺炎疫情,因病毒传染性强,又恰逢春运高峰,形成这场突发危机,基层政府、城乡社区做到了“应接到位、执行有序、严防严控、人本服务”,此次危机促进了基层治理质量的跃变式提质。

二、 基层治理的执行结构与

能力结构分析(一)关于国内已有相关研究的思考

2013年12月31日习近平同志在党的十八届三中全会第二次全体会议上首次全面界定了“国家治理体系”和“国家治理能力”的基本内涵,指出:“国家治理体系和治理能力是一个国家制度和制度执行能力的集中体现,国家治理体系是在党领导下管理国家的制度体系,包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域体制机制、法律法规的安排,也就是一整套紧密相连、相互协调的国家制度;国家治理能力则是运用国家制度管理社会各方面事务的能力,包括改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各个方面”习近平:《切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来》.新华网,2013-12-31,http://www.xinhuanet.com/politics/2013-12/31/c_118787463.htm。。

在习近平同志做出这个全面的概念界定之后,诸多学者进行了更为具体的解读。关于“国家治理能力”的具體结构,薛澜认为“是为了实现其治理目标所必需的资源动员能力、资源配置能力和资源有效使用能力”薛澜:《顶层设计与泥泞前行:中国国家治理现代化之路》,《公共管理学报》,2014年第4期。;王绍光等认为包括“汲取能力、调控能力、合法化能力和强制能力”王绍光,胡鞍钢:《中国国家能力报告》,辽宁人民出版社1993年版,第2页。;张贤明等认为是“共识凝聚能力、制度构建能力、科学发展能力、改革创新能力”张贤明,田玉麒:《论推进国家治理能力现代化的四个维度》,《行政论坛》,2014年第5期。。还有学者认为西方的一些研究也很有借鉴意义,例如米格代尔认为国家治理能力包括“渗入社会的能力、调节社会关系的能力、提取、配置与运用资源的能力”乔尔·S·米格代尔:《强社会与弱国家:第三世界的国家社会关系及国家能力》,张长东、朱海雷、隋春波、陈玲译,江苏人民出版社2012年版,第5页。;福山认为主要指“政府的税收汲取能力、官员的自由裁量能力”Francis Fukuyama.What Is Governance?[J].Governance, 2013,26,(3):347-368.。还有学者列举世界银行的六项全球治理指标(WGI)——“腐败控制(CC)、言论和问责(VA)、法治(RL)、政府效能(GE)、政治稳定(PS)和监管质量(RQ)”World Bank.Governance and Development[M].Washington,DC:World Bank,1992.,认为国家治理能力就是达成这些指标的能力。综合分析这些讨论,可以发现:一是目前对于国家治理能力的具体结构,学界尚无统一的表述与同一的共识,这一理论困境,就导致再想递进一步讨论“基层治理能力”缺乏了最根本的理论指导大纲,而且即使“国家治理能力”的结构已经明晰,还有新的理论问题值得研究——国家治理能力与基层治理能力是否是完全相同的结构范畴?二是目前关于国家治理能力的讨论着重于“政治学+行政学”的视角,这是因为“国家”作为政治与行政的上层建筑,兼具“政治理想体”与“行政执行体”双重角色,但本项目组基于长期城乡基层治理的调查研究,认为基层的三维治理空间中的治理,不同于国家(政府上层结构)的二维空间中的治理,三维空间结构中的治理更强调基层政府、企业实体、社会组织、公民个体之间的真实发生、长期发生的嵌套互动与重复博弈,但上述关于“国家治理能力”研究的详细梳理,有助于从政治学、行政学的上层理论建构来俯视“基层治理能力”的研究,进而形成新的思考启发。

对于“基层治理能力”,近年来也有诸多学者进行了研究,例如周根才认为基层存在“软治理”与“硬治理”两种模式,“以社会文化价值共识的形塑能力、社会心理的干预疏导能力和社会合作共治的沟通协调能力为主要内容的软治理”是基层治理能力重构的主要路径周根才:《走向软治理:基层政府治理能力建构》,《学术界》,2014年第10期。;肖唐镖认为基层治理能力核心是多元合作共治能力肖唐镖:《基层治理亟待走向系统性改革》,《国家行政学院学报》,2015年第4期。;贺雪峰认为基层治理最主要的特征是多重逻辑和多重机制的交织,基层治理能力必须是多重性的能力贺雪峰:《基层治理的逻辑与机制》,《云南行政学院学报》,2017年第6期。;徐勇认为基层治理能力分为三个维度——知识维度、资源维度、权力维度,基层治理能力提升需要“条块结合”,发挥“条”在“专业知识”上的技术优势,发挥“块”在治理辖区“熟人社会”中的情感优势徐勇:《城市基层治理能力提升路径:“条块”关系优化》,《福建行政学院学报》,2018年第3期。;林尚立认为基层政府是实施国家治理的末端,是密切联系群众的前端,要通过基层党组织建设、行政体制变革、下移权财物人,才能提高治理能力林尚立:《构建简约高效的基层管理体制》,《经济日报》,2018年4月18日第4 版。;夏志强等认为“治理体系是治理能力的前提和基础,治理能力是体系的功能发挥情况”夏志强、谭毅:《治理下乡:关于我国乡镇治理现代化的思考》,《上海行政学院学报》,2018年第5期。 ;陈一新认为提高市域社会治理能力现代化核心是提高“统筹谋划能力、群众工作能力、政法改革能力、创新驱动能力、破解难题能力、依法打击能力、舆论导控能力”陈一新:《新时代市域社会治理理念体系治理能力现代化》,《社会治理》,2018年第8期。。但细析已有研究,就会发现学者们也是侧重于政治学或行政学的视角,探讨中较少同时对基层治理体系与治理能力进行系统分析与要素解构,而且截至目前学界仅就基层治理能力的组成要素这一个方面的研究都尚未达成共识本文也只聚焦讨论“基层治理能力”这一个方面,因为“基层治理体系及其现代化”的主题也足够宏大,需要另文詳述。。

(二)本文的视角创新与问题研究

本文认为:自中央政府到省、到市、到县,国家治理力量(国家治理体系所蕴含的能力+资源)是“纵向下的单维线性矢量”,在到达城乡基层的三维空间之时,已经释放为“多方向的无限维混沌矢量”(因为各级政府职能的部门化),当“多方向的无限维混沌矢量”聚焦在城乡基层空间中的时候,就会形成一个复杂的“弹性碰撞+非弹性碰撞”的物理过程与“外生反应+内生反应”的化学过程,而最终在基层治理空间中实现“吸纳上层矢量+发挥自身力量”的物理机制就是基层治理执行结构的弹性,“吸收上层资源+创造自生资源”的化学机制就是基层治理能力的现代化。所以本文尝试着提出一个新的思路——即能否从基层治理的最微观底层向上仰视,对接国家治理现代化的使命诉求,从“政治学+行政学+管理学”三学科交叉视角来研究基层治理能力?因为政治学所要求的“民主性”与“合法性”、行政学所要求的“合作性”与“法治性”、管理学所要求的“效率性”与“现代性”都要依靠具体的基层治理执行来实现。因为无论是国家的政治控制、还是公民的政治参与,无论是政社之间的政治竞争、还是政治合作,无论是政府的财税汲取与公共服务、还是民众的权益获取与义务承担,都不只是政治学概念或者行政学理念,而都是真实的发生在城乡基层空间之内的执行行动。

就像在这场疫情阻击战中,无论社会科学学理上多么高深的道理,最终都要依靠城乡基层空间里现有的、所有的人来共同完成,所以本文尝试从剖析当前我国基层治理的执行结构出发,基于基层治理的“执行机制”进而挖掘基层治理的“能力结构”。

基于本项目组长期扎根城乡基层的细致观察,我们发现:尽管我国的地方行政管理层级设置较为复杂,但全国整体的治理结构是清晰的。从中央政府到基层政府是一个从上到下的二维线条型结构,从基层政府到城乡社区是一个三维立体型结构,所以不论基层政府是以“街道办”“镇”(或者“乡”)之中的任一面孔与城乡社区对接,基层空间治理的执行结构都可以用图3来表达(三维基层治理空间中的三角锥体结构)。

在三维立体的基层治理空间中,执政党与三元主体(政府、市场、社会)形成了一个三角锥体的治理执行结构,执政党——中国共产党始终居于领导地位(位于基层治理执行结构的顶点,即三角锥体的顶点位置),高于“政府+市场+社会”三元主体所构成的互嵌式基层治理平面,这是我国的根本制度——社会主义制度所决定的《中华人民共和国宪法》规定:社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。。所以,基层治理现代化的主体是“执政党+政府+社会+市场”的四位一体,基层治理现代化不仅是在基层空间中关于所有事务的治理理念、治理政策、治理过程、治理方法的现代化,更是四位主体在治理实践中通过积极学习实现的自我现代化,现在学界讨论甚热的“执政党现代化”“政府治理信息化”“社会治理精细化”“市场治理自主化”诸多热点,都是本执行结构中的一个个小小的分支领域。

当今时代,在“政府+市场+社会”共同建构的互嵌式治理平面上,传统模式下一元独大的政府行政权力的施展边界,正在“市场追逐利润运动”与“社会自我保护运动”的双重压力下不断调整“市场逐利”是市场的天然特性,赋予企业存在的基本价值意义,但需要在政府与社会的监控下守法经营;“社会自保”是社会面对政府管制的正常反应,适度自保可避免政府触手伸得过远过长、市场压榨人格人性,但社会(个人)必须在政府与市场的督控下合法自治。,主要是因为:第一,改革开放之后我国的经济模式从单纯的计划经济迈出探索新步伐,一路向“迎接全球化、不断促开放”的市场经济模式转型而来,各地的经济都是与环境密切联系的开放体系,局部变量的扰动就会引发全部变量的改变,稳态是暂时的,不稳态是长期的;第二,基层社会的复杂度不断提升,参政观念一路向“民主、平等、共建、文明、发展”的多元化观念转变,新媒体的爆发式增长既给社会争取到了很大的发言自主权,也给社会带来很多的非理性影响。回顾改革开放40年的转变过程,就可以发现我国政府的行动边界确实在不断调整,一直在主动积极地给市场、社会腾挪出自我生长、自我管理的空间,而且过往的调整也取得了相当显著的行政成效,正当部分学人认为“小政府”的期待正在逐步实现的时候,己亥庚子之交新冠肺炎疫情,忽然让更多人看到了“市场在危机中的自私自利”与“社会在危机中的手忙脚乱”。

所以,我们应该看到,政府行政权力的边界调整与行为方式调整,不等于要压缩政府所代表的公共利益,因为人类逐利的自私天性极易在市场竞争中膨胀,社会分散的疏离特征会导致集体行动的困难,市场与社会都在“维护公共利益”领域中出现失灵,特别是在危机应对之时出现失灵。所以,“基层治理现代化”的核心目标是三元主体在党的领导下,通过持续的协同合作将公共利益做大做强、实现共赢,在公共危机降临之时协同应对、消灾减祸:一要发挥各自的资源优势,实现资源互补;二要划分各自的任务职能,进行科学分工;三要采取协同的治理行为,形成稳定合作。所以实现基层治理现代化的最基本的路径是三元主体各归其位、各负其责、各尽其能、良性互动、持续合作、有序推进;最根本的宗旨是在党的领导下,三元主体共同努力,实现对于基层空间所有的人与事、福利与义务、权力与责任、决策与行动的“精细化治理+科学化治理”;最核心的能力是能够共同预防风险、迎战危机,战常结合、稳动结合,具备有机性、灵活性、应变性与现代性。

所以,本文认为基层治理能力与国家治理能力的结构范畴并不会完全相同,国家治理能力相当于中国古典建筑的“屋梁”,是整栋国家治理大厦的最重要、最核心的横向统揽全局的上层结构,基层治理能力相当于中国古典建筑的“立柱”,是整栋国家治理大厦的最具体、最根本的纵向支撑承重的基础结构。

为了具体化地挖掘出“政府、市场、社会”在基层治理中发挥关键作用的治理能力,进一步地找寻“政府、市场、社会”关于基层治理能力的共识,本项目组设计了一组多对象、多指标的筛选计分问卷,在湖北、浙江、广东多个地区、多个批次地进行了调查研究:

第一,多对象。在第一轮调查中,分别面对基层政府公务人员、社会组织工作人员、企业管理者、个体商户、基层社区村居委干部、基层社区民众设计了六大类问卷,每个镇街调查5个干部(镇街党政2个负责人+3个职能部门管理者),社会组织选择辖区内最大與最小的2个组织,调查组织负责人;企业管理者、个体商户、村居委干部、社区民众四类调查对象是随机选择的,以社区辖域为单位,每类人不少于5份问卷,通过联系专人发放微信在线调查问卷;在第二轮调查中进行了问卷内容的整合,通过第一次调查中组建的微信群再次进行调查,并鼓励“企业管理者、个体商户、村居委干部、社区民众”四类对象中的每个人推荐一个新人进群,进而扩大了四类调查对象的参与率,采用的是问卷星工具;在第三次调查中面对六类调查对象全部使用同一的问卷,采用问卷星在微信群进行调查。

第二,多指标。在第一轮调查中,设计了五个调查问题群组,包含“A指标群-实现社会主义国家基层治理原则的能力(10个备选指标)”“B指标群-实现社会主义国家基层治理基本目标的能力(10个备选指标)”“C指标群—实现社会主义国家基层治理效率的能力(10个备选指标)”“D指标群—实现社会主义国家基层治理现代化的能力(10个备选指标)”“E指标群—基层治理能力的界定、选择与检验(40个问题)”。E指标群是用来检验前面四个指标群的设计是否完备,给予受访者补充自己所想、提出新指标的空间;在第二轮调查中,将第一轮获选最少的备选指标淘汰,ABCD四个指标群各留下8个指标,将E指标群的问题减少为20个,并允许被调查人补充所思所想、提出新指标;第三轮将ABCD四个指标群只各留下6个指标,E指标群的检验性问题减少为10个。

第三,多地区。在湖北、浙江、广东三个省份的基层空间进行了抽样选地研究,主要是在湖北省的武汉市、孝感市、恩施州,浙江省的杭州市、宁波市、温州市,广东省的广州市、深圳市、佛山市共9个城市发放问卷;每个市选择两个区(县)(共计18个区县),每个区(县)下选择两个街道办或一个街道办与一个镇(共计36个街镇),每个街镇下选择三个社区(共计108个社区)具体的社区选择方法是:如果该镇街下包含城市型社区、农村型社区与城乡结合型社区,就各选择一个;如果是有城市型社区与农村型社区,就选择一个城市型社区、两个农村型社区;如果是有城市型社区与城乡结合型社区,就选择一个城市型社区与两个城乡结合型社区;如果都是城市型社区,就选择传统街区型社区、商业住宅型社区与单位型社区各一个;最终的选择结果是58个城市型社区、15个城乡结合型社区、35个农村型社区。,在社区范围内通过居委会负责人协助随机选择对应类型的访问对象。

第四,多批次。第一次调查主要是为了获得指标预期分析,了解基于学理研究预设的指标是否具有现实意义,是否符合各类被调查对象对于基层治理能力的现实认知,调查中对指标选择的数量没有限定;第二次调查是在第一次调查数据整理之后,将ABCD群组获选排序最靠后的2个指标删除,并将第一次调查中被调查人提出的最高频次的选项纳入,对原有指标表述进行了调整与丰富,并打乱了第一次的排序,以期获得更为科学的选择结果;第三次调查是将第二次调查中获选最少的指标删除了2个,重新排序。

在面对基层政府、市场组织、社区民众进行了3轮问卷调查之后,又采用了专家背对背的德尔菲法,对通过问卷选择出的指标进行了更进一步的筛选,最终筛选出三元主体在基层空间实施协同治理中应具备的最核心的八项能力(ABCD四个指标群组中每组排名第一位和第二位且权重评估均超过0.80的指标),本项目组认为它们是支撑基层治理质量与基层治理现代化的核心能力支柱,同时“党组织的领导力”是基层三元主体公认的支撑基层三维治理空间的中心擎天支柱(也是支撑整个国家治理现代化实现的中心擎天支柱),与八项核心能力共同建构出一个完备的基层治理能力的建筑结构体系(中心一个主柱、四方各两个支柱的结构体系),如图4所示:

经此次调查筛选出的三元主体应具备的八项基层治理能力分别是:

1. 实现社会主义国家基层治理基本原则的两项能力:依法治理能力,包括依法行政、依法经营、依法自治,为三元主体各自依法分工履职的能力;民主治理能力,包括政府主导、市场配合、社会参与,为三元主体共同发挥效能合作治理的能力。

2.实现社会主义国家基层治理基本目标的两项能力:公共服务能力,包括民生保障、公共福利、社会救济,为三元主体共建的公共服务能力;风险应对能力,包括风险排查、风险预防、危机处理,为三元主体共组的社会风险防控能力。

3.实现社会主义国家基层治理效率优先的两项能力:高效执行能力,包括成本控制、目标实现、忠实执行,为三元主体共担的治理责任履行能力;快速响应能力,包括即时响应、持续响应、适度响应,为三元主体共组的治理效率执行能力。

4.实现社会主义国家基层治理现代化的两项能力:动态发展能力,包括组织有机、机制灵活、模式创新,为三元主体保持组织机体灵活变化与自主学习发展的能力;智慧治理能力,包括智能治理、监察反馈、数据开发,为三元主体运用互联网、大数据等信息技术进行全控智能治理的能力。

“政府、社会、市场”三元主体拥有的这八项核心支柱能力,通过“党组织领导力”这个中心能力的巨大凝聚作用,就组合形成了“8+1”的基层治理合力;基层治理合力的强弱决定了各地在此次疫情防控中的治理表现。

以浙江省为例,政府的公共服务与风险应对能力、动态发展与智慧治理能力就很强。在1月23日启动一级应急响应的同时,浙江省就宣布实施“最严格的全面排查、最果断的隔离观察和保护措施、最快速的技术攻关”等十大举措,政府掌控的“大数据+网格化”智慧排查与防控技术大显神威;社会的高效执行与快速响应能力很强,杭州积极调动社会志愿力量,每天至少有1500名左右的“武林大妈”志愿者投入社区防控工作,还总结出“1355”新型冠状病毒肺炎疫情防控工作法;宁波将各个社区与各种协会的力量都调动起来开展自控与预防,温州民众自发组织起来为政府与医护人员做早餐、送咖啡,提供后勤保障;所以浙江省目前实现了在全国“医护人员感染率低、新冠肺炎患者死亡率低”两个重要目标,温州、宁波、杭州的各类企业分区分批分段恢复开工,餐饮百货逐步开店营业,杭州大厦年后开业当天仅5个小时,营业额就超过了1100万;恢复生产信心、恢复消费信心,是万众一心抗击疫情的第二个战场。

再以广东省为例,广东是全国第二个启动一级应急响应的省份,当天就制定了“四四二二一”战法四个方面总要求:坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策;四个重点环节:疫情防控、医疗救治、预判预控、舆论引导;两张防控网:联防联控和群防群治;两个方面保障:防控物资和生活物资;一面党旗:党旗在防疫第一线飘扬。,基于抗击非典的经验,迅速将政府、市场、社会的力量都调动起来,组成了一张严密的病毒阻击网,政府着重做好“智慧治理”“市场监管”“社会治理”三件事情。在线上,所有的数据平台全天候分时段向公众发布疫情信息与防控知识,无人机全天候密集巡逻与“粤省事”疫情分布线上查相结合;在线下,全省25932个城乡社区划分为140005个网格,配备177384名专兼职网格员,社区管理机构负责与志愿者协助管理相结合;在线上线下,共同形成了三元主体“聯防联控、群防群控、群稳群安”协同治理局面。经济上,不仅确保全省生活物价非常平稳,在抗疫所需物资方面也以最快速度做到了自给自足以及对外援助,广汽、比亚迪汽车企业及时转产口罩的做法让民众直呼“想不到、太妙了”;虽然深圳、广州输入型病例在全省最多,但节后复工复产方面没有犹豫,采用包机专列等方法不断引工回流,并及时推出“暖企”15条、16条等措施给中小企业注入新体能;舆论上,1月21日广东省政府就举行了疫情首场新闻发布会(也是全国最早的发布会),在省级层面建立新闻例行发布的常态化机制,每日一会,引导了舆论、稳定了民心、鼓舞了士气。

浙江省与广东省在基层治理能力结构中的共同之处就在于始终加强党的领导,不仅在党的领导下做好本省工作,涌现了很多优秀党员与优秀事迹,还积极提供对湖北、对武汉的医疗人员与各类物资的支持,在援鄂医疗队中,也是党员坚持冲在前面,还有很多医生护士火线申请入党。通过此次疫情的考验,两个省的依法治理能力与民主治理能力都呈现了更进一步的提升。通过此次调查,本项目组发现:良好的基层治理能力是这“8+1”能力的有机组合,这个合力让突发性的危机应对与日常性的治理实践能够做到灵活转化、良好循环,让“自上而下”与“自下而上”的治理能力能够做到无缝对接、智力交换,所以在基层治理中可以发挥强大的效能。

全国上下发展促进基层治理的现代化,增强基层在应对公共危机中的效能,可以增强国家在危机挑战面前的迎战效能。

三、基层治理能力现代化的操作对策

(一)加强与创新党组织对基层治理现代化的领导能力

新时代的基层治理中,一是要加强党的领导,就是要加强党组织自身的建设,并加强党组织对基层政府、企事业单位、民间组织、城乡社区的指导;二是要创新党的领导,就是要创新基层党组织的建设路径与创新党组织领导基层的方式方法。

在基层空间中,每一个党员都是基层政府、企事业单位、民间组织、城乡社区的一员,他们是紧密地嵌入在基层人民大众之中的。加强基层党组织的领导,一是要在所有的基层组织之中建立党委或党支部,做到党组织的全覆盖与全嵌入,真正成为基层治理的“主心骨”;二是要每个基层党组织与党员牢记使命、不忘初心,在各个组织之中、通过具体工作事务,发挥党组织与党员的模范带头作用;三是要积极发展勤于工作、热爱党、热爱国家的优秀群众加入党组织,让党组织真正成为全社会最优秀人才汇聚一堂的大家庭。

创新基层党组织的领导,一是要基层党组织带头建设学习型组织,支部集体学习与思想互动批评应始终坚持,不断探讨党组织在国家现代化进程中、在基层治理中所需锻造的领导能力与领导方式,通过工作标准化、信息化等方法,将党的智慧领导落在实处;二是要每一个党员在本职工作中发挥模范带头作用,将自我素质的现代化与党员素质的现代化密切结合起来,将自己锻造成为一个与时俱进、高现代性的党员;三是党组织要加强与“政府+市场+社会”三元主体的互动,不断探索更符合基层实情的领导机制,不断通过思维转换与行动实践来探索党在信息经济时代领导基层治理的制度创新。

(二)提升与促进三元主体的学习现代化治理能力

习近平指出“治理和管理一字之差,体现的是系统治理、依法治理、源头治理、综合施策”习近平:《习近平总书记系列重要讲话读本(七):让老百姓过上好日子——关于改善民生和创新社会治理》,《人民日报》,2014年7月10日第8版。,因而基层治理对三元主体的素质具有很高要求,但是三元主体在基层治理中都可能会发生动机不足、能力不足的情况,分别形成“政府失灵”“市场失灵”“社会失灵”:政府失灵表现在应该响应的时间没有响应,在需要干预的领域没有干预,不该干预的却实施干预等等;而社会是由个体组成,由于分散性特征,集体行动的能力本身就弱,往往对能带来实际的、直接的、当下的物质利益的公共事务有参与兴趣,对无实际物质利益的公共事務(或者有物质利益,但回馈时间很长)参与消极,甚至不参与,形成社会失灵;市场组织如果将逐利摆在第一位,其他社会责任概不承担,甚至违法经营,更甚者从事犯罪活动,就不可能对基层治理产生任何积极的贡献,还会破坏社会秩序与公共安全。

预防三元主体失灵,核心是不断提升三元主体在复杂社会形态中的学习能力,促进三元主体不断学习新的治理理念、方法、技术,不断推动治理现代化的进程。由于三元主体是由一个个具体的人组成的,所以人的现代化是三元主体现代化的基石,也是基层治理现代化的基石“现代化”绝不是按照现在的欧美国家版本进行模仿与复制的西方化,尽管“现代化”的概念起于经济领域的探讨,指从农业社会向工业社会的转变,但是目前的“信息社会”已经超越了早期经济学领域关于“工业社会”传统概念,例如著名的未来学家阿尔文·托夫勒将“信息社会”定义为新型的人类社会,认为信息革命是推动人类社会进步的第三次浪潮。。例如公众与基层政府互动之时,是在与某个或某些具体的公务员打交道,是人与人之间的互动,并不是人与机构之间的交往,但是公务员的职业形象代表的是机构,不是其本人,公务员就必须要能够分清职业角色与个人角色,这并不是每个人天然就会的技能,需要接受专门的心理训练。在治理理念与治理思维方面,三元主体都要加强学习,政府不再包办,市场要承担责任,公民要学会自治,任何一方缺乏学习都会导致问题出现,例如平时我们发现的乡村治理民主仍然不能被很好地落实的情况。良好的民主制度,在一些地方被一些还持有强烈的家族意识、小农意识、封建意识的农民给扭曲了,无论是换届选举,还是日常的社区管理、生产建设,曾经都出现过很多问题贾海薇:《精准扶贫要重视人的现代性教育》,《学习时报》,2017年6月26日第A6版。。

(三)发展与培育三元主体的社会资本建构能力

帕特南认为社会资本不仅是与“一个稳定的民主制度最协调的政治文化形式”罗伯特·D. 帕特南:《使民主运转起来——现代意大利的公民传统》, 王列、赖海榕译,中国人民大学出版社2014年版,第368页。,还是让基层治理运转起来的、蕴含在三元主体关系网络中的公共财富Robert D. Putnam, Lewis Feldstein, Donald J. Cohen. Better Together: Restoring the American Community[M]. New York: Simon & Schuster, 2004:pp.22.,基层空间中的社会资本值越高,民众就越具有宽容与妥协的公共精神,三元主体之间越容易建立良好的合作关系,越能够实现更具深度、更具广度、更质量良好的治理。社会资本与物质资本的一个重大区别在于:它不会因科学地使用而消损,但却会因不使用或者不科学地使用而枯竭,所以培育与发展社会资本是促进三元主体协同治理的重要策略,重点需要培育以下三个方面的细分能力:

1.相互信任的建构能力。传统农业社会是“熟人社会”模式,维持信任的成本很低,但当代中国已经奔跑在现代化的路上,市场经济的深化、人口流动的加剧、多元价值的滋生、信息技术的进步,让熟人社会模式完全被破坏,变成了“生人社会”,基于契约制度而形成的信任与信用成为粘结每个组织与个体的最基本聚力。

制定契约、执行契约与维护契约,都需要信任机制发挥作用,同时信用制度也是契约制度带给市场型社会的重要制度财富。“熟人社会”的信任建构依赖的是长期互动中的反复博弈,因诚实而受损的人将收获其他方面的福利弥补,不诚信的人则会遭受报复机制的无情打击。“生人社会”中博弈可能只发生一次,如果没有普遍的一般性社会信任,交易将无法完成,或者完成了但交易成本很高,市场的活力就不能被激发,民众就宁可退回到“自给自足”的经济生产模式,现代化的步伐就会停止。所以人与人之间的相互信任是家国社会整体健康发展的粘合剂,而三元主体之间的相互信任的建构是非常重要的能力,基层治理中应着重发展这种能力,才能促进合作治理的达成,才能在危机考验中不会分崩离析。

2.行动规范的建构能力。道德、契约、规范、法律等非正式制度与正式制度共同建立人类社会的行为指南集合,正如帕森斯所说的“行动者所采取的手段一般说来,不是随意挑选的,而是必然在某种意义上受一种或多种独立的、明确的选择性因素的影响”T·帕森斯:《社会行动的结构》,张明德、夏翼南、彭刚译,译林出版社2003年版,第50页。,行为规范是决定人的行为的重要约束,社会制度作为最抽象、最高级规范模式,“为人们提供日常生活的规则,减少不确定性”道格拉斯·C·诺斯:《制度、制度变迁与经济绩效》,杭行译,格致出版社2008年版,第4页。。

所以在我国基层治理空间里,社会主义制度规定了“党的领导”是最基本的行为规范,而后是其他法律、规范、约定,最重要的是三元主体各自的权利与义务的分配结构和行动程序。三元主体享有的权利与义务总是对等的关系,全局公共利益与微观私人利益需要在短期与长期的不同时间轴上不断地取得平衡与协调,这就要求三元主体要通过民主协商,来共同制定行动规范,以确保各方利益、各方义务在短期上、长期上都能实现科学划分、公平划分、理性划分,例如需要建立法律保护合法契约、建立信用制度约束人的行为、建立福祉体系激励三元合作、建立道德体系激励善良宽容等等。

3.互惠网络的建设能力。三元主体是具有相同社会地位的主体,“政府+市场+社会”组建的是一个横向展开的社会关系网络,“互惠”是促进这个网络持续运行的基本行为动机,因而“互惠”也是促进基层协同治理的、具有高度生产性的社会资本。“互惠”的标准定义是基于平等原则相互给予的优惠待遇或利益分享。基层治理的终极目标是“善治”,“善治”的核心特征是多中心主体在公共利益领域的合作治理,治理的标的是公共利益,但涉及的是三元主体的各自利益,协商之时再加上时间这个坐标轴,就还有长期公共利益与短期公共利益、长期各自利益与短期各自利益的争论。传统政治学界以“零和博弈”的态度处理公私利益之争、长短期利益之争,一方收益,另一方或另两方就要受损,所以利益之争是“你死我活”状态;但现代政治学界以“正和博弈”的态度看待公私利益之争、长短期利益之争,三元主体可以共建公共利益之“大饼”,将大饼做大做强,不仅公共利益增长,各自利益也会随之而增长。

浙江、广东的抗疫实践就揭示了一个很重要的道理:互惠的实现往往需要一些组织、一些个人能够超越己方利益的狭小视野,率先向互动对方伸出利益互惠的橄榄枝,在当今中国之基层空间里,党员、政府就是最适合率先做出利益互惠让步与邀约的个人与组织。在党组织的领导下,通过政府的率先示范,以及市场中、社会中的党组织、党员的引导示范刘宗洪:《党建服务的体系化与乡镇治理的现代化——基于上海市金山区的经验分析》,《治理研究》,2019年第3期。,三元主体的“互惠”才能成为一个能够被长期坚持的原则,而所有的利益也都通过在三元主体共同组建的整个互动网络中的流动而实现增值。

(四)增强与提高三元主体的协同治理能力

有人认为现在“社会分层化、利益多元化、功能专业化”等等问题影响了基层治理的有效开展,但实际上,正是改革开放以后的经济、政治、文化、社会的全方面发展,促进了基层社会的丰富化。在基层治理中是要警惕“市场逐利化、民众自私化”所产生的系列风险因素,特别要重视市场、社会在危机时刻的失灵问题,但要利用“市场的高效率、社会的高分散”来调和“政府的高规范、高同一”的公共服务供给,以提升三元主体协同治理的能力。提高三元主体的协同治理能力,重点要提高以下三个方面的细分能力:

1.沟通机制的建设能力。三元主体的合作依赖于良好的沟通机制,定期沟通、保持透明、反馈及时是良好沟通最重要的三个方面。要实现这三个方面,需要三元主体共同建设沟通制度,例如民主协商大会制度、核心骨干例会制度、各方利益发布制度、利益磋商流程制度,通过制度搭建三元主体沟通的开放、合法、高效、透明的平台,使得三元主体均能够说真话、说实话,并大胆表达自己的利益与预期,通过良好的交流开展合作。沟通机制贯穿连接基层治理诸多机制,例如领导机制、行政机制、市场机制、志愿机制和自治机制,是核心性的功能性机制。

2.公共利益的建构能力。关于全局的公共利益与三元主体各自利益之间的关系,理论界一直存在争论,有认为公共利益与各自利益是正向相关关系,共同进退,有认为公共利益与各自利益是矛盾对立关系,此消彼长特别是持有市场自由论的学者认为政府利益只是政府组织所特有的利益,并不能代表全民的公共利益,所以关于公共利益与各自利益的理论讨论应进一步加强,特别是在我国现代化转型的这个关键时期。。但在基层治理中要想实现善治,就是要通过集体行动来共建最大的公共利益以保护三元主体各自的利益。所以本文认为公共利益与各自利益是正向相关关系,即使在短期内,三元主体之间的利益分配不够平衡,但从长期来看,公共利益与各自利益将是相同的利益范畴集合,两种利益的取值都会逐步向一个相同的阈值收敛。三元主体基于互动网络如何开发公共利益、如何谈判公共利益、如何实现公共利益就是基层治理中的重要能力。

3.集体行动的建设能力。奥尔森曾言“有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实现大众共同的或集团的利益”曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》,陈郁、郭宇峰、李崇新译,格致出版社2014年版,第2页。,这句话被视为理解集体行动之难的箴言。集体行动之所以难以达成,主要是三元主体各自对于成本与收益的精细计算,因为公共物品具有非竞争性和非排他性,特别是纯公共物品,例如国防、外交等等,提供者独担成本,但创造出的公共利益却是所有人共享,于是所有人都想“搭便车”。政府的诞生就在于要提供公共服务,但是当它作为一类组织运行的时间久了,也具备了组织自身的特殊利益,于是“代理人”问题就产生了。所以在基层治理中,最具集体行动能力的是政府,基层政府也就必须发挥积极主导作用,用良好的工作态度、认真的工作作风、扎实的工作努力,来吸引与拉动市场、社会参与,完成治理所需的集体行动。

(五)改善与升级三元主体的信息化治理能力

互联网与大数据技术的发展,为更具体化、更个性化、更及时性、更多样性地提供公共服务创造了新硬件条件。三元主体都要加强对互联网与大数据技术的应用与学习,特别是在基层治理中要不断使用新的方式方法。此次疫情防控中,很多社区都通过公共沟通平台进行问题上报与跟进反馈,獨居老人的监护可以用传感器与社区服务中心的连接互通来实现,社区风险排查可以用社区每天变动着的总数据来预测。

1.深化“互联网+政务”建设。作为基层治理的主导者,政府首先应该强化扩展自己的信息化应用能力。现在仍然有一些公务员对现代化的数信手段非常陌生,甚至连热门的微信、QQ等人际交往软件也不会使用,管理思维还停留在下发红头文件、以会议落实会议的时代。政府信息化建设,就是要顺应人工智能时代,将“互联网+政务”以各种实体方式逐步展现出来,不仅要建设好“一站式”办公大厅国务院办公厅政府信息与政务公开办公室发布《全国综合性实体政务大厅普查报告》:截至2017年4月,全国县级以上地方各级人民政府共设立政务大厅3058个,覆盖率94.3%。其中,省级政务大厅19个(含新疆生产建设兵团),地级市政务大厅323个,县级政务大厅2623个,直辖市区县政务大厅93个。此外,乡镇(街道)共设立便民服务中心38513个,覆盖率96.8%;国务院部门共设立政务大厅42个。江西、广西、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏7个省(区)已实现省、市、县三级政务大厅全覆盖。,还要建立“一表申请、一窗受理、一网归集、一键推送”线上工作模式,将线下实体服务压缩到最小程度。这次浙江、广东在疫情防控中的治理能力优势主要表现在大数据治理,这与两个省原先就积极推进“最多跑一次”等政务系统建设有密切的关系,所有大数据治理手段运用较好的地方政府,在这次考验中都感受到了数据治理的效能。

但是仍然有一些地方政府信息化程度非常不足,不仅政府网站是“呆网”,数据陈旧、更新迟滞,功能不全、响应微弱,而且各部门数据合作缺乏,數据孤岛情况严重,一遇危机,就干脆瘫痪,根本不能发挥助力作用。让系统里“死数据、冷数据”变成“活数据、热数据”,让每个数据都是动态的、即时的、最新的、可靠的,基层治理能力就会有如神助而效能大增,所以政府信息化建设是智慧治理的核心决定力量。

2.发展“互联网+企业”战略。“互联网+企业”是信息经济时代对于企业经营的必然要求,反应灵敏的企业已经借助互联网的浪潮将自身的经营管理、营销拓展、技术研发等方方面面送上了高速路,而反应迟缓的企业面前只有两条路,一是被直接淘汰,二是赶紧奋起直追。仅以网络销售为例,不仅带给人们足不出户就能畅快购物的便捷,更进一步推动物流业的创新发展,而任何忽视网络营销的企业就会快速损失市场地位,丧失生存机遇。

但企业在可直接带来经济效益的数信技术应用方面会比较热衷,总希望投资少、见效快,对于全方位地用数信技术将自己更好地融入市场、融入社会、配合政府却不是太投入。这时,行业协会的统筹作用就可以加强发挥,因为同一行业的生产技术、管理流程与市场销售具有很大共性,行业数信系统可由各个企业集资赞助、共同开发,再全行业推广,推动行业企业信息化,这样既可以降低每个企业都单独进行研发之时的成本浪费与技术风险,还可以提高该行业整体的行业管理标准化与国际市场竞争力。各个省、每个行业数信系统建立之后,省与省之间、多行业之间的系统并网融汇,就能形成全国市场数信网,增强线上办公能力,即使有危机袭来,全国、全省的企业管理也能有序进行。

3.普及“互联网+社会”服务。社会大众的文化水平差异很大、收入水平差异很大,在接触数信技术方面就有早有晚、有深有浅、有多有少,助力基层治理的各类数信技术就可以通过政府的努力全面在市场与社会中普及与运用,成本由政府公共财政负担,以纯公共产品的方式提供,可以提高公民素质、改善治理效益、稳定社会秩序,产生长期的、深远的、巨大的政治、经济、文化、社会效益。例如我国基层治理数据库的建设,就应该着重加速建立,将辖域内所有的单位组织与个人信息都进行定期采集与分类存储,并运用大数据技术进行数据抓取、运算、分析与使用,可以全面改善治理质量。以此次疫情为例,老年人是易感人群,但却最少使用智能手机,如果将公安户籍的人口与住址数据与街道办、镇乡共享,再配合社区抽查排查,就能做好精准服务,而且社区与基层政府的工作量将显著减少。再例如每个社区建立一个治理协商微信群、QQ群,社区管理信息可以及时发布,事务沟通与意见整理也便捷很多。

(六)建设与培养三元主体对基层治理的综合监察能力

基层治理能力中三元主体自我监督、相互监督以及共同对治理行动的监督是三个非常重要方面:

1.自我监察与被监察。三元主体中的任一方都有自我监察的责任,以政府为例,目前在77.2%的政务大厅建立了电子监察系统,82.5%的政务大厅开展了视频监控,74.1%的政务大厅设立了现场投诉受理区,89.7%的政务大厅提供了电话监督方式,但是仍然不够。突发事件信息发布、公共决策制订公开、政府财政支出公开、民众投诉意见公开、公务员个人财产公开等,多项工作都应稳步推进。不仅政府要加强自我监察,市场与社会也要加强对政府的监察。企业也是如此,生产流程要全程监控,销售到消费要全程留痕,管理数据要长期保留,以备政府检查、社会监察。社会组织与个人,也是如此,既要基于法律与道德进行自我管理,也要接受由政府主导、市场协同而建构的信用社会的各项监察。

2.监察另外两方主体。三元主体还分别有监察其他两个主体的责任,政府要监管市场是否合法运营、是否注意环境保护等等方面,还要监管社会是否合法自治、公民是否遵纪守法等等方面;市场要监督政府是否廉洁高效、公共决策是否符合市场规律等等方面,还要监督社会是否心态健康与稳定发展、是否有序参与经济生产等等方面;社会要监督政府是否维护公益、是否节约公共财政,还要监督市场是否确保产品质量安全、是否合法合规经营等等方面。一对二的相互监督,形成了三元主体之间既各自独立、又相互依赖的现代共生关系,对于其中任何一方都不会越界、越权、放任、自私具有很好的约束性。

3.共同监察基层治理。三元主体还要形成一个共同的监察,就是对基层治理行为的效率效果的共同监察,以确保“1+1+1≥3”。由于三元主体之间的行动指向不一定总是同向叠加的,有时候也会出现冲突与对抗。每当发现出现冲突与对抗,或者基层治理低效率、低效果的情况,就应基于三元主体沟通平台进行自查与相互监察,再共同进行原因辨析、共同提出整改方案,并相互取长补短、相互学习指正,要坚定不移地将“提升治理质量、实现基层善治”作为最核心的追求目标。

综上所述,各种操作策略的共同目标就是“要培育多元主体得以各司其职、优势互补,从而充分发挥各主体的主观能动性,承担中国转型期基层治理的历史使命和本土责任”习近平:《在庆祝中国共产党成立95周年大会上的重要讲话》,央广网,2016-07-01, http://www.cnr.cn/zgzb/jd95zn/zy/2016 0701/t20160701_522551922.shtml。。“加强党的领导”是“改善依法治理、民主治理能力”的重要策略,“提高现代化学习能力”策略对“8+1”各项能力均会产生积极影响,“培育社会资本建构”对于民主治理、公共服务、风险应对、高效执行、快速响应能力的提高具有深度影响,“增强协同治理”对八项支柱能力均会产生积极影响,“改善信息化能力”对于高效执行、快速响应、动态发展、智慧治理能力的提高影响最大,“建设综合监察能力”对于依法治理、民主治理、动态发展能力影响显著。

这个“8+1”基层治理能力结构体系,是一个经过我们的初步探索性研究所建构的质性理论分析模型,有助于大家在纷繁复杂的基层治理现实中更好地把握“基层治理”最核心的能力因素,也有助于学界以此为石,更进一步地深度讨论基层治理能力的内核与架构,终至玉成。

我们坚信:基层治理能力将在党的领导下,不断地演进、变化、更新、升级。习近平同志说:“历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。只有与历史同步伐、与时代共命运的人,才能赢得光明的未来。”习近平:《在庆祝中国共产党成立95周年大会上的重要讲话》,央广网,2016-07-01, http://www.cnr.cn/zgzb/jd95zn/zy/2016 0701/t20160701_522551922.shtml。关于基层治理能力的现实探索与理论研究,也就需要所有的基层三元主体与所有的基层治理研究者共同进行实践探索与理论建设,大胆创新、及时总结,凝结成为“中国特色社会主义”的治理智慧,指引本国发展,以资国际借鉴。

(责任编辑:石洪斌)