腐败治理与中国社会秩序的巩固

2020-12-23柳建坤

摘要:反腐败是十八大以来党中央开展全面从严治党战略的重要依托。以中国各省开展的腐败治理工作为背景,本文构造了可以精准识别因果关系的准自然实验来考察反腐对公众冲突感知的影响。基于CGSS2010和CSS2015所构成的混合截面数据,运用双重差分模型进行政策效应评估,获得了两个重要发现:(1)各省进行反腐均能够降低当地居民的冲突感知。同时,加大反腐力度所产生的边际效应更大。(2)从群体差异来看,加强反腐工作能够更大幅度地降低低收入者和农业户籍群体的冲突感知。本研究在实证层面验证了全面从严治党具有巩固民心、淡化冲突感知和维护稳定的积极效应,体现了腐败治理对于提升国家治理能力的重要作用。

关键词:全面从严治党;冲突感知;群体差异;准实验

中图分类号:F061. 4文献标志码:A文章编号:1007-9092(2020)06-0023-008

一、引言

腐敗是世界性的重大政治和社会难题。在中国,市场化转型为经济高速增长提供了持久动力,但国家权力在“渐进性”改革中的强化也为腐败扩散创造了条件。从影响来看,腐败不仅严重威胁着中国的经济政治体制,比如造成经济增长质量受损、收入不平等拉大以及政府效率下降等问题,而且侵蚀了公共生活的运作基础,是造成改革期间民众怨恨情绪滋长、犯罪率上升、群体性事件频发等社会矛盾的制度根源①。

全面从严治党是习近平总书记治国理政思想的重要组成部分。党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央高度重视党的建设问题,并且将反腐败作为具体落实全面从严治党的重大方略。在党中央的领导下以及地方党政部门和全国人民的支持下,这场在全国党政系统以及企事业单位开展的反腐运动使腐败顽疾得到遏制,政治生态焕然一新,国家治理能力显著增强。学术界从不同维度展开的经验研究均证实了腐败治理对中国社会的稳定和发展发挥了积极作用。一方面,一些学者对此次反腐败成效的实证讨论集中在公司治理结构、企业经营绩效、经济增长等宏观议题上②。与此同时,关于反腐败在微观个体层面的影响也受到了研究者的重视。例如,倪星和孙宗锋使用特定省份的调查数据考察了政府的反腐败力度对公众清廉感知的影响倪星、孙宗锋:《政府反腐败力度与公众清廉感知:差异及解释——基于G省的实证分析》,《政治学研究》,2015年第1期。。吴进进进一步考察了公众的腐败感知对政府信任的作用吴进进:《腐败认知、公共服务满意度与政府信任》,《浙江社会科学》,2017年第1期。。另有学者运用因果推断方法更加准确地评估了反腐败对民众的主观幸福感以及关于政府工作绩效评价的政策效果柳建坤:《“全面从严治党”与中国民众的幸福感——来自准自然实验的证据》,《治理研究》,2019年第1期;柳建坤:《从严反腐与中国政府绩效评价的优化——来自准自然实验的证据》,《公共行政评论》,2019年第4期。。

虽然上述研究针对腐败治理的效果提供了有力证据,但关于反腐败是否具有巩固社会秩序的政策效应尚未得到系统的理论分析和经验评估。值得注意的是,虽然社会是否处于稳定状态可以通过冲突行为的数量规模和剧烈程度来直接判断,但使这种破坏性行动得以在现实中运作则需要个体在认知层面所形成的冲突感知作为先决条件。因此,从公众的冲突意识着眼,能够更加真实、具体且直观地把握引发社会矛盾的各种结构性机制。而且,全国性抽样调查结果显示,尽管中国社会的上层与下层的冲突意识在结构特征上差别很大,但都具有因不满官员腐败而形成的共性机制李培林:《社会冲突与阶级意识——当代中国社会矛盾研究》,《社会》,2005年第1期。。因此,相较于社会分层研究采取的阶级分析范式,本文将从腐败这一制度视角切入冲突感知的起源问题。这将有助于从政治层面揭示影响公众认知社会冲突的结构性机制,进而透视制度转型与社会矛盾形成及演化之间的逻辑关联。此外,通过评估反腐对公众冲突感知的政策效应,有利于廉政体系建设与社会冲突治理的深度结合,这对从根本上健全国家治理体系与增强国家治理能力具有重要的现实意义。

鉴于此,本文试图回答两个研究问题:(1)党的十八大后开始进行的反腐败运动是否弱化了公众的冲突感知?(2)反腐败对冲突感知的消解效应是否存在群体性差异?对此,本文构造了关于反腐败的准实验设计,使用双重差分模型(Difference-in-Differences,简称DID)对由CGSS5010和CSS2015构成的混合数据进行分析,从而识别政策实施效应。文章余下的结构安排为:第二部分对现有冲突意识研究进行系统回顾,并提出从政府质量的视角来分析公众冲突感知形成的结构性根源;第三部分从模型、变量、数据等方面详细介绍了准实验研究的设计工作;第四部分展示了实证分析结果;最后是对主要研究发现的总结以及对其所涉及的现实问题的讨论。

二、文献回顾

(一)利益、价值与制度:公众冲突感知形成的三重逻辑

美国社会学家科塞(Lewis A. Coser)将冲突定义为一种“有关价值、对稀有的地位的要求,是权力和资源的斗争”[美] 刘易斯·科塞:《社会冲突的功能》,孙立平等译,华夏出版社1989年版,第180页。。尤为关键的是,冲突的性质呈现出工具性与意义性的分野,既可能“仅仅是达到目的的一种手段”,也有可能仅仅是“由一种寻求占有的进攻性冲动所引起的”[美] 刘易斯·科塞:《社会冲突的功能》,孙立平等译,华夏出版社1989年版,第34页。。因此,造成冲突行动呈现出现实性与非现实性之别的原因,在于当事人对冲突的认识存在着分歧:要么将冲突作为争夺物质利益的手段,要么是因价值标准的差异而引发冲突。作为社会冲突在个体认知层面的反映,虽然冲突感知并不必然引致现实冲突,但能够真实、具体地反映公众对当前社会矛盾的认识状态,甚至会影响其对未来的社会发展形势的预期方向。

基于上述理论思路,学者们在经验层面主要是从“利益”和“价值”这两种视角来分析冲突感知的形成逻辑。首先,在结构主义视角的观照下,个体对社会冲突的感知反映为其在社会分层体系中的具体位置。这实际上是将冲突感知放置在阶级分析范式之下进行考察,具体表现为阶级意识的形态。例如,萨维奇(Savage)以西方社会为背景将阶级意识操作化为劳工阶级和中产阶级、失业者和有工作者、管理者与工人之间的冲突强度感知Savage, M.. Class Analysis and Social Transformation. Maidenhead: Open University Press, 2000, pp. 8-10.。实证研究的结果也支持了上述理论假定。针对西方国家公众冲突感知的研究表明,社会上层出于既得利益受到威胁的考虑,会倾向于维护当前的社会秩序;相反,弱势阶层认为财富再分配是改变不利境遇的有效手段,因而会更强烈地感受到群体间的冲突,并以此作为支持既有制度变革的合法性依据Kluegel, J. R., & Smith, E. R. . Beliefs about Inequality: Americans' Views of What is and What Ought to Be. New York: Aldine de Gruyte, 1986, pp. 102-104.。此外,冲突感知形成的利益逻辑也被证实存在于中国社会。李路路等发现,在2003-2010年间,相比于社会上层,下层民众对社会不平等的感知愈加强烈,使更为激烈的冲突感知明显增强,从而加剧了社会矛盾爆发的可能性李路路、唐丽娜、秦广强:《“患不均,更患不公”—转型期的“公平感”与“冲突感”》,《中国人民大学学报》,2012年第4期。。

除了利益原因外,持文化论观点的学者认为处于上层建筑层面的意识形态将直接影响人们对既有制度安排合法性的评判,这将会塑造个体的冲突感知。在实证层面,学术界侧重以公平观来解释冲突感知形成中的价值逻辑。西方学者进行的跨国研究重点考察了福利国家的发展水平对不同国家民众的公平观的塑造作用,发现如果在“社会主义—资本主义”框架下区分福利类型,两种制度下的公众态度差异非常明显,具体表现为:前者更加难以忍受程度较高的收入差距,因而更易于做出社会两极化的判断,从而形成更激烈的冲突感知Jaeger M. M.. Welfare Regimes and Attitudes Towards Redistribution: The Regime Hypothesis Revisited. European Sociological Review, 22(2), 2006, pp. 157-170.。从代际差异来看,青年群体更易受到个体主义价值观的影响,因而他们对社会不平等的认知更加消极,进而对社会冲突的感受更加激烈并倾向于采取抗争行动秦广强:《当代青年的社会不平等认知与社会冲突意识—基于历年“中国综合社会调查”数据分析》,《中国青年研究》,2014年第6期。。

但在现实生活中,地位差距和价值观差异往往是作为某种中介机制发挥作用。因为利益分配体系和社会观念系统会随着制度环境的变迁而不断演变,而个体的冲突感知往往正是在这一过程中发生改变。例如,1980年以后,多数的社会主义国家普遍经历了市场化转型,公众的价值观在这一过程中也发生了剧烈变化。研究表明,在东欧国家市场化改革的早期,由于利益受损程度大大超出基于社会主义建立的价值观的承受范围,大多数公众会过高估计收入不平等的程度Listhaug, O., & Aalberg, T.. Comparative Public Opinion on Distributive Justice. International Journal of Comparative Sociology, 40(1), 1999, pp. 117-140.。与之类似的是,中国公众的沖突感知在不同社会发展阶段也存在差异化的发生逻辑。李培林指出,当社会发展尚未达到丰裕程度时,利益矛盾是社会冲突的核心驱动力量。但当社会利益格局发生根本性变动时,由此导致的价值观变迁会使人们在心理上“放大”对利益变化的感受,从而直接影响人们的冲突倾向李培林:《社会冲突与阶级意识——当代中国社会矛盾研究》,《社会》,2005年第1期。。王沛沛使用市场化水平、经济发展水平以及城镇化水平等指标验证了市场化转型对冲突意识具有显著的增强作用王沛沛:《当代青年群体的社会态度及影响因素》,《青年研究》,2016年第5期。。薛可等对利益矛盾与价值冲突进行了中介机制检验,发现城乡居民高频率地使用互联网会降低其对社会价值的正面判断,进而导致对不同人群之间的冲突的看法趋向消极薛可、余来辉、余明阳:《互联网对中国城乡居民社会冲突意识的影响》,《西南民族大学学报(人文社科版)》,2018年第4期。。

综上所述,制度转型是公众冲突意识演变的结构性根源。但在中国情境下,虽然经济体制改革是1978年以来制度转型的主线,但国家在决策制定、策略实施以及资源分配等方面仍掌握主导权。也就是说,政治力量实际上发挥着对改革进程走向的决定性作用,由此带来包括利益格局变动和价值观变迁内在的结构性效应。这表明,在对社会转型与冲突意识的关系进行分析时,有必要深入到制度层面来考察客观的政治体制与主观的冲突感知之间的因果关系。接下来,本文将依托政府质量理论,从腐败角度来分析政治因素改变个体冲突感知的逻辑。

(二)政府质量与民众的冲突感知

政府的基本功能是对国家权力的控制和使用。这一特征保证了政府运用权力来组织社会诸领域事务的合法性。正是由于政治力量对公共政策的制定和实施所发挥的主导性作用,因而权力运用的好坏将直接影响经济和社会的发展走势,并通过这种结构性效应在日常生活领域对个体的意识观念、心理态度以及行为方式产生影响。

政府在社会系统中所处的中心地位使学术界对政府行为展开了深入研究,并以“政府质量”(quality of government)概念对政治体制的运行效果进行系统化地描述和分析。世界银行将政府质量的概念内涵限定在国家所实行的传统和制度,主要包括三方面的内容:(1)政府被选举、监督和更替的程序;(2)政府有效制定和执行正确政策的能力;(3)尊重公民权利以及规制经济社会事务的制度状态Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido, P.. Governance Matters. World Bank Policy Research Working Paper, No. 2196, 1999.。

在实证层面,不少文献从政府绩效、公共服务供给、法治化、腐败等维度构建了关于政府质量的测量指标Holmberg, S., Rothstein, B., & Nasiritousi, N. . Quality of Government: What You Get. Annual Review of Political Science, 12(1), 2009, pp. 135-161.。作为政府质量的反向指标,腐败长期受到学者们的高度关注。腐败是政府官员为实现私人利益而滥用公共权力的一种违法行为。腐败因其隐蔽性的特点而成为政治顽疾,更由于其为实现私人利益而滥用公共权力,会直接破坏官僚行政体系的运转基础,并由此导致经济生产系统发生扭曲,而更严重的影响是切断政府与公民之间的契约关系,瓦解国家制度的合法性基础,对社会秩序产生巨大的破坏性作用。不仅如此,腐败在宏观层面产生的负面影响会强化公众对社会冲突的感知程度。首先,从利益机制来看,腐败对个体经济地位的削弱效应最主要地是通过阻滞经济增长来实现的,从而使其对社会冲突的感受更加强烈。一方面,收入与冲突意识的反向关联得到了经验证据的支持Zingraff, R., & Schulman, M. D. . Social Bases of Class Consciousness: A Study of Southern Textile Workers with A Comparison by Race. Social Forces, 63(1), 1996, pp. 98-116.。另一方面,研究表明,政府腐败会降低经济生产回报和资源配置效率,进而造成实际的经济产出和效益出现下滑Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. . Why is Rent-seeking so Costly to Growth?. The American Economic Review, 83(2), 1993, pp. 409-414.。来自于跨国比较研究的证据显示,腐败会直接引起资本的积累率和投资率下降、人力资本积累不足、实际利用外资大量减少等问题Mo, P. H. . Corruption and Economic Growth. Journal of Comparative Economics, 29(1), 2001, pp. 66-79.。由此可见,公众的冲突感知很可能在腐败拖累经济增长的过程中而趋于增强。

其次,腐败通过“价值”逻辑来影响人们的冲突感知集中体现在公平观上。由于腐败会扩大收入不平等,公众原本持有的公平价值观会受到强烈冲击,从而产生明显的冲突倾向。张翼从收入和社会两个维度对公平观进行了界定,并证实这两种价值因素对中国城乡居民的冲突感知产生重要影响张翼:《中国城市社会阶层冲突意识研究》,《中国社会科学》,2005年第4期。。然而,由于利益分配的机制和结构取决于政治经济体制的运作状态,作为政府质量逆向指标的腐败,无疑是制造收入差距并使社会结构发生分化的重要再生产机制。这在经济领域表现为资源配置背离公共福利最大化的原则。针对西方国家的研究表明,腐败会导致政府大幅减少对低收入者的福利补助,降低对中小企业主的私人产权的法律保护,在造成弱势阶层利益受损的同时也加剧了其与优势阶层的贫富差距Glaeser, E. L., & Saks, R. E. (2006). Corruption in America. Journal of Public Economics, 90(6-7), 2006, pp. 1053-1072.。类似地,陈刚在中国情境下进行的研究表明,在中国市场化改革过程中,腐败是引发制度性的收入不平等问题的结构性因素陈刚:《腐败与收入不平等—来自中国的经验证据》,《南开经济研究》,2011年第5期。。

上述研究表明,政府质量的降低会引起公众对社会冲突的强烈感知,并可能诱发实际的冲突行为。但既有文献仍存在一些缺陷:第一,尽管在理论上可以做出如下推测:当腐败现象受到惩处或者加以制度性治理时,即政府质量获得提升,个体在主观上的冲突感知以及客观的冲突行为可能随之减弱,但这一假设并未得到经验证据的支持;第二,基于中国情境的腐败研究相对较少,特别是缺少对党的十八大以来“全面从严治党”背景下的反腐败斗争进行政策效应评估的实证研究;第三,以往的实证研究主要使用基于单年度截面数据的传统回归分析方法,由此得到的研究发现不仅难以反映反腐前后个体信息的动态变化,而且面临由内生性问题导致的估计偏误问题,使其结论的准确性和推广性大打折扣。对此,本文将利用2013年以来中国反腐败斗争构造准实验设计,在实证层面考察腐败治理对公众冲突感知的影响。

三、研究设计

(一)模型设定

党的十八大以来,党中央主要通过向中央及各省的党政机关、企事业单位和高校派驻巡视组的方式来部署具体的反腐工作。从2013年6月到2017年3月,党中央共进行了十二轮巡视,并已完成对各省、直辖市和自治区的巡视全覆盖。截止到2017年10月,全国各级别干部共有35万余人被立案调查,取得了全面从严治党的巨大胜利。参见http://www.xinhuanet.com/mrdx/2017-10/21/c_136695470.htm。因为各省区市的反腐力度不一,可以将其视作一次准实验,并利用双重差分模型(Difference-in-Difference Model,以下简称DID)来评估该政策对公众冲突感知的差异化效应。

DID模型是当前学术界进行因果推断的可信度非常高的一种方法。与其它因果推断方法一样,DID方法的根本目标是获取该政策的“处理效应”(treatment effect),这主要是通过计算一个随机的或外生的政策导致的横向单位(cross-sectional)的变化与时间序列(time-series)的变化的差异来识别。因此,在构造DID模型过程中,根据是否受到政策影响可以将样本分为“实验组”(treatment group)和“控制组”(control group)。由于政策是外生的,所以可以有信心地认为样本是随机地分配到上述两组中,这样就可以在最大程度消除不随时间变化的选择性偏差,以及减轻由遗漏变量带来的内生性问题。接下来,需要分别计算实验组和控制组在政策实施前后某个指标的变化量,分别为diff1和diff2。这两个变化量的差值(diff)是双重差分估计量(DID估计量),表示该政策产生的实际效应(Average Treatment Effect)

在本文中,我们对实验组和控制组虚拟变量Treatment的构建方式如下:首先,本文收集了在2012年11月14日到2015年7月1日这一时间段以党的十八大结束当天作为收集落马官员信息的起始时间,并以CSS2015正式展开调查之前的日期(2015年7月)作为终止时间。内各省纪委、检察院所公布的近两万条官员腐败立案调查信息。其次,计算了此时期内全国平均的反腐力度。高于这一平均数的省份意味着反腐工作的力度更强,可以将16个省份作为实验组,编码为1。反之,低于这一平均数的15个省份则作为控制组,编码为0。限于文章篇幅,未展示实验组和控制组所包含的具体省份。如果需要具体信息,请与本文作者联系。此外,还需要设置政策时间虚拟变量T,其赋值方式为:将2012年11月14日之前接受调查的样本编码为0,而将在此之后的受访者编码为1。这样,我们可以构建用于评估反腐对冲突感知的效应模型:

Conflictit=β0+β1Treatmenti+β2 Tt+β3Treatmenti×β2 Tt+θXit+εit (1)

在模型(1)中,i代表省份,t代表时期。Conflictit代表i省个体在t时期的冲突感知水平。Treatmenti×Tt为两个虚拟变量的交互项,也即反腐的政策效应。Xit是一组随时间变动、可能影响冲突感知变化的控制变量。ε为扰动项。

在系数方面,β2代表控制组的冲突感在反腐前后的变化量(即diff2),β2+β3代表实验组冲突感在反腐前后的变化量(diff1)。因此,β3就是反腐政策的净效应,也即DID估计量(diff)。如果β3<0,说明反腐有助于削弱特定省份民众的冲突感受;反之,则产生了增强效果。

(二)数据来源与变量定义

本文使用的数据包括两个部分:一是2010年的中国社会综合调查(CGSS 2010),二是2015年的中国社会状况调查(CSS 2015)。將这两期截面数据进行合并后组成混合数据(pooled data)。这两项调查的负责和实施分属于不同的机构,但抽样范围(覆盖中国大陆所有省级行政单位)和抽样方法(多阶分层概率抽样)均具有一致性。在本研究中,CGSS2010和CSS2015的样本量分别为11783人和10243人,合并之后并剔除缺失值,共有涵盖31个省级行政单位的16367个样本。

在本研究中,被解释变量为冲突感知。上述两项调查均询问了受访者对“穷人与富人之间”冲突情况的看法。在对各自的编码方式进行统一后,因变量的赋值方式为:非常严重=5,比较严重=4,一般=3,不太严重=2,根本没有冲突=1。为适于DID模型的分析,我们将这一定序变量标准化为取值[0,1]的连续变量。数值越大,代表冲突感越明显。

本文涉及的控制变量包括:(1)年龄,即受访者在调查时的周岁数;(2)性别,女性=0,男性=1;(3)婚姻状态,无配偶=0(包括未婚、离异和丧偶),有配偶=1(包括同居和已婚);(4)户籍性质,农村户口=0,,城市户口=1;(5)民族,少数民族=0,汉族= 1;(6)政治面貌,非中共党員=0,中共党员=1;(7)教育年限,与受访者所接受的最高教育程度对应的教育年数;(8)就业状况,无工作=0,有工作=1;(9)家庭年收入(单位:元),取对数形式(若为0则加1再取对数)。

(三)描述性统计结果

表1的Panel A展示了分别采用基于全样本和分组计算的变量描述性统计结果,并且着重对实验组省份和控制组省份的公众冲突感进行了差异性检验(见Panel B)。Panel A的结果显示,在实验组,即反腐力度更强的省份,受访者对贫富阶层之间的冲突感知为0.536,而控制组中的受访者对这一类冲突的感受为0.552。这表明相比控制组,实验组省份的公众所具有的冲突感知相对较弱。而且,在Panel B中,均值检验的结果进一步证实这种差异在统计上是显著的。因此,组间均值的比较结果为本研究使用双重差分模型来评估反腐效应提供了有力支持。但需要注意到,上述检验过程未考虑两组省份在政策实施前后冲突感的变化,也没有对其他可能影响冲突感知的因素加以控制,因而必须运用统计模型来判断上述结果的可靠性,并以此来提供反腐政策的具体效应及其作用机制的证据。

接下来的统计分析过程分两阶段进行:首先,在纳入控制变量的前提下,运用双重差分模型来估计反腐对公众的冲突感知的直接影响,即平均处理效应(Average Treatment Efffects)。其次,进一步考察反腐对冲突感的直接削弱效应是否存在群体性差异。显然,这一分析策略有助于全面展示“全面从严治党”的社会性效应,为在实际工作中提升决策制定的科学性,以及实现政策执行的效益性与效率性的统一提供经验指引。限于文章篇幅,统计分析结果将不展示个人层面控制变量和省级固定效应的具体结果,仅展示核心变量——倍差项(DID)这一关键信息。

四、实证分析结果

(一)反腐对公众冲突感知的的平均处理效应

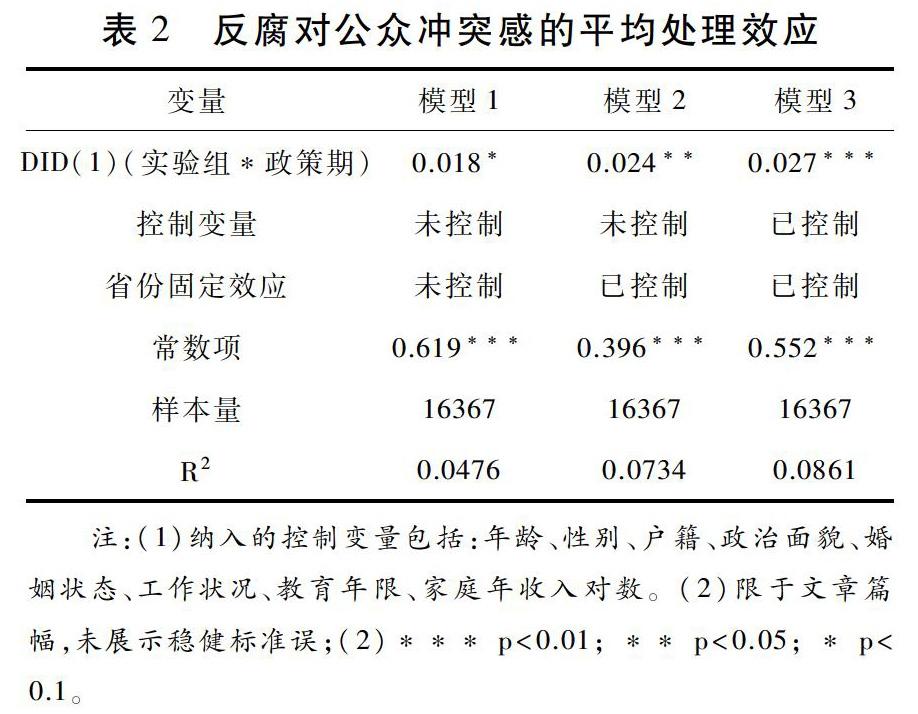

我们在表2中报告了各省因反腐力度的不同而对居民冲突感知造成的差异性影响。具体的建模策略为:首先以最简约原则构建仅包含政策效应以及在此基础上控制省份固定效应的两个基准模型(模型1和模型2),然后在模型3中再加入可能影响冲突感知变化的个体特征变量。从检验结果来看,代表政策效应的倍差项(DID(1))的系数无论在何种设定的模型中均显著为正,表明在涉及官员的立案审查次数高于全国平均水平的省份中(即实验组),当地居民的冲突感知出现了显著下降。需要指出的是,在考虑了省份以及个体差异的影响后,倍差项(DID(1))的系数明显上升,并且R方值有所增加,意味着模型的整体解释力显著增强。这表明模型3所估算的政策效应具有更高的可信性和精确性,并可以作为机制验证阶段的基准结果。

(二)反腐对公众冲突感知影响的群体性差异

已有文献不仅证实了腐败对公众心理具有消极影响,还发现这一负面效应可能存在群体性差异,也即相比于优势地位群体,弱势地位群体的幸福体验更容易被腐败所破坏,且影响强度更大陈刚、李树:《管制、腐败与幸福—来自CGSS(2006)的经验证据》,《世界经济文汇》,2013年第4期。 。由于现有研究未针对冲突感知展开此方面的讨论,此部分将对反腐对冲突感知的削弱作用是否也存在群体性差异进行验证。分析思路如下:先根据两种标准对受访者进行分组,再运用双重差分的建模策略来识别反腐的政策效应,进而观察倍差项(DID(2))系数的显著性以及大小。表3展示了分组估计反腐对民众冲突感知的影响结果。

首先是根据收入水平进行分组。我们根据受访者的家庭年收入的高低,区分出高收入者和低收入者二个子样本。结果显示(第1、2列),倍差项(DID(2))的系数均为正,表明在腐败调查次数高于全国平均水平的省份,低收入群体与高收入群体的冲突感知出现了下降。相比之下,尽管高强度的反腐也能够削弱高收入者的冲突感知,但其效应要低于对低收入者的影响,并且不具有统计上的显著性。其次是根据户籍进行分组。我们依据受访者的户口性质区分出农村户籍群体和城镇户籍群体二个子样本。结果显示(第3、4列),相比于控制组,即反腐力度相对较弱的省份,实验组省份的农业户籍群体对贫富阶层之间的冲突感知明显更低,但是这两组省份中的城镇户籍群体在冲突感知上并没有显著差别。

正如本文在之前所证实的,反腐对公众的冲突感知具有显著的削弱作用。但从此处的发现来看,该效应对社会经济地位从低到高的不同个体而言实际上表现为边际递减状态。本文认为,在如何感知贫富阶层之间的冲突这一问题上,高收入群体和低收入群体因其在利益分配格局中的地位不同,可能作出差距很大的判断。

五、总结与讨论

党的十八大以来,中国政府以全面从严治党作为重塑现代国家治理体系的关键环节,展开了规模大、范围广、力度强的反腐败运动。在此背景下,本文从冲突感知问题切入,考察了反腐的政策效应及其对不同人群产生的差异性影响。由于各省的反腐力度有所不同,这为本文利用CGSS2010和CSS2015两期截面数据构造准实验提供了契机,而运用双重差分模型则为精准地识别因果关系提供了支持。通过实证分析,本文获得了两个重要的研究发现:第一,在各省开展的反腐工作均能够降低当地居民的冲突感知。但在反腐强度高于全国平均水平的省份,民众的冲突感知在政策实施后的下降幅度明显大于其他省份;第二,反腐对冲突感知的削弱效应也存在着群体差异。在反腐力度更强的省份,低收入群体和农业户籍群体的冲突感知出现了更大幅度的下降过程。以上发现充分证明了腐败治理对促进中国社会发展转型的关键意义,即不仅健全了国家治理体系和提升了国家治理能力,而且巩固了政权的民意基础,为维护社会稳定、重塑社会秩序提供了强有力支持。

在十八届中央巡视工作顺利完成、十九届中央巡视工作开始新征程的新阶段,需要紧密结合社会发展的新形势进一步优化全面从严治党的实施策略,本文的研究发现可以提供一定的政策参考,体现为以下三点:第一,应将反腐所产生的社会效果纳入到决策制定过程中,并且紧紧围绕如何增进个体的物质利益、引导正确价值观以及改善心理体验等问题来进行决策设计;第二,在具体实施过程中,要牢牢把握反腐工作的方向和力度,将反腐败与发挥其对经济发展和政治体制改革的积极作用相结合,切实改善公众的物质生活条件,引导其树立积极向上的价值观。换言之,反腐必须在以人为中心的实践活动中予以落实,才能切实改善公众对社会形势的认知;第三,将弱势地位群体作为提升反腐的社会效益的重点对象,通过提升政府质量来有效治理困扰低收入者和农业户籍者的收入分配差距过大、难以融入城市社会等重大治理难题,柳建坤、张柏杨、陈云松:《社会融合对政府工作满意度的户籍分化效应—基于CSS2011数据的实证分析》,《社会发展研究》,2018年第4期。从而使反腐对冲突感知的削弱作用最大化。总之,反腐败运动必须坚持党中央指出的“以人民为中心”的根本定位,以促进公众的利益最大化为指向来推进政策执行,将“全面从严治党永远在路上”贯彻到实际工作中。

(责任编辑:徐东涛)