传统村落民间宗祠的活化与利用探析

——以贺州市河西村为例

2020-12-23MINGYueqiangLONGliangchuCAOShizhen

MING Yueqiang LONG liangchu CAO Shizhen

0 引言

在我国的传统村落中,保存着大量的历史建筑和历史场所,其中不乏许多民间宗祠建筑,留下了深厚的历史记忆与人文情怀,是村落起源、演变和发展的历史见证。

作为文化形态的宗祠建筑,在中国的历史长河中具有广泛的影响力,早已形成了乡村民间的一种独特的精神信仰与文化景观。随着城市化进程快速发展,村落中许多具有重要的物质、精神和教育功能的宗祠建筑遭受破坏。地方百姓对于此类建筑的新建、修缮、扩建仍缺乏保护意识,忽略了村落内精神文化场所的营建,或者在营建构建时割裂其与周边环境之间的协调关系,一些传统村落在进行美丽乡村建设时,更是对原有宗祠建筑造成了不同程度的破坏。因此,保护传承和活化利用民间宗祠势在必行。

1 传统村落民间宗祠的历史演进及基本特征

1.1 民间宗祠的历史演进

我国在汉代开始出现“宗祠”这一名称,通常建在墓旁,即墓祠、庙祠。唐代民间宗祠得到迅速发展,《开元礼》记录,官至五品以上方可立庙。宋代,家庙制度得以完善,祭祀祖先的场所被称作“家祠”。随着程朱理学的兴起和发展,宗祠承担了社会教化的功能。明代嘉靖十五年,宗祠获得合法认可,由此各地掀起了修建高潮。明清时期更是发展到了成熟阶段,在山东、安徽、湖南、江苏、江西、福建、广东、广西等地几乎随处可见,甚至形成“族必有祠”的繁盛局面[1]。

民国时期由于战争原因,大量宗祠建筑遭到枪支炮弹的破坏。文革时期破除“四旧”,对大量的庙宇、宗祠等历史建筑责令拆除,各地宗祠建筑均遭到不同程度的毁坏。改革开放以后,政府和社会开始重视地方传统文化的传承,很多地方的庙宇、宗祠等历史建筑得到重修或重建,地方庙会、祭祀仪式等地方传统活动也得以逐步恢复。

1.2 民间宗祠的基本特征

宗祠承载了我国传统宗族文化和儒家礼制思想,是宗族供奉祭祀先祖先贤的神主牌位、举行尊祖敬宗、崇先祀贤的乡土礼制建筑,是宗族议事、传承礼德、团结凝聚族人的重要场所,是记录家族历史与传统文化的精神圣殿和信仰空间。中国的宗祠建筑通常规模宏大、工艺精巧、布局讲究,大都建在风景秀美人员聚集的地方,背山面水、依形就势、因地制宜,显示了先祖对自然、人文以及天人合一的哲学思想。

宗祠建筑主要由广场、戏台、牌楼、照壁、大门、围墙、天井、享堂、拜堂、寝堂、辅助用房等几个部分组成。而传统宗祠又分为“四点金”和“八间头”两种类型。“四点金”平面布局类似小型三合院和四合院;“八间头”平面布局则与“四点金”基本相同,只是多了用格扇封闭成的左右厢房;另外也有“三纵三横”的布局,为三开间三进深的建筑。民间宗祠一般位于区域的几何中心或传统轴线上,其建筑风格、高度、色彩、材料、细部等都具有鲜明特色,与众不同。因此,宗祠建筑不仅作为整个区域的物质中心,更是以精神中心而存在[2]。

2 河西村民间宗祠建筑群的成因和特征

2.1 河西村概况

河西村,贺州市八步区贺街镇人民政府驻地,为典型的“城中村”“镇中村”。河西村是第五批全国重点文物保护单位临贺故城河西城址的核心区域,是第六批全国历史文化名镇、第一批中国特色小镇、第四批全国美丽宜居小镇的重要组成部分。2019年6 月,河西村被列入第五批中国传统村落名录[3]。

河西村作为临贺故城河西城址所在地,历经临贺县、临贺郡、临庆国、贺州、贺县等行政建制,作为县治及以上建制历时逾1900 年。至今仍保存着众多历史文化古迹,素有“桂东文化古城”之称。

2.2 河西村民间宗祠建筑群的成因

2.2.1 区域交通便捷

河西村位于贺州市八步区中部、桂粤湘三省通衢之地,地处贺江与桂岭江两江交汇处,是潇贺古道水陆交通要道的商贸交通重镇,自汉武帝时期以来,是岭南地区湘、粤、桂三省毗邻郡县制的政治、军事、文化、交通、经济中心。

2.2.2 山水格局优美

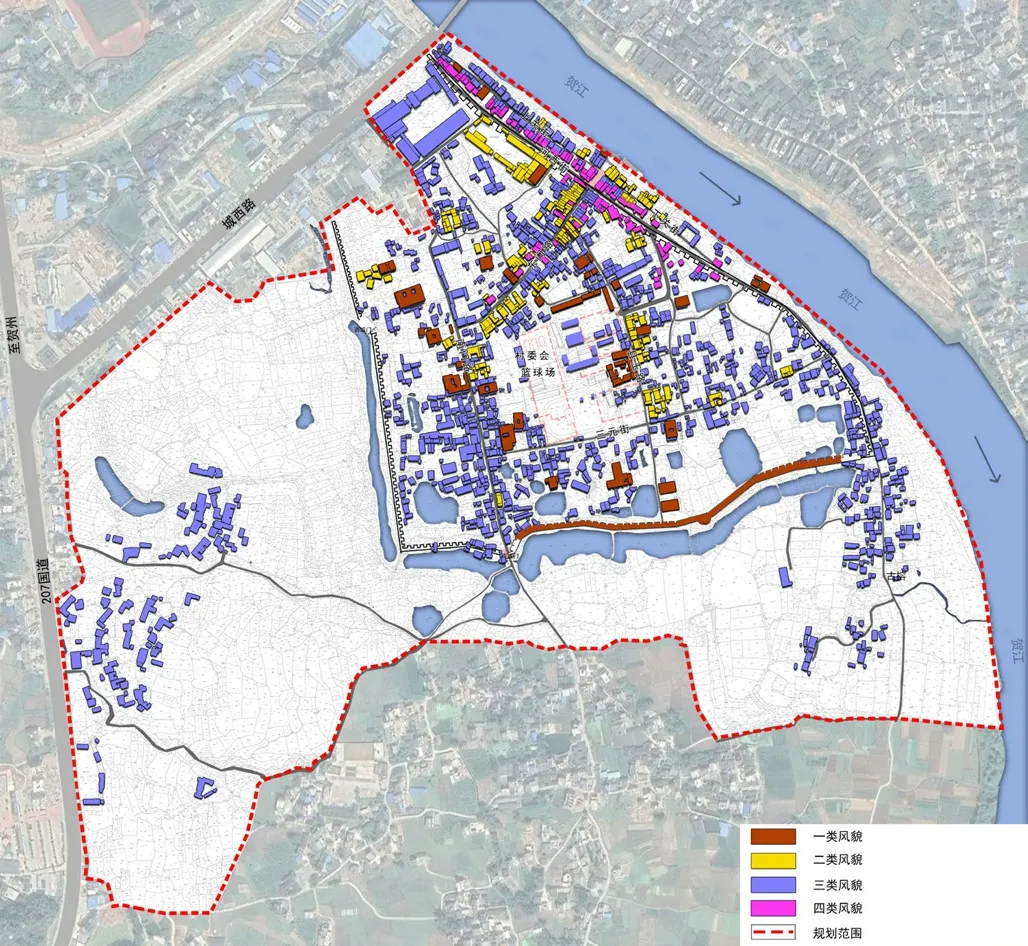

中国东南地区风水思想认为:背山、面水是最理想的人居选址环境。河西村选址,东北以寿峰山为屏障,西南以瑞云山为依托,贺江与桂岭江缠绕其间,山水环绕,一衣带水,整体格局清晰自然,风水极佳。整个结构是以“山—水—城—田”为构架的空间布局。村落的营建结合了地形地貌、城市功能、水陆交通以及居民生活需求,符合古代城市建造设计的“青山依北廓,绿水绕东城”的审美理论,是典型的背山面水、风景秀丽的传统村落选址所在地(图1)。

2.3 河西村民间宗祠的特征

河西村属于岭南地区宗祠建筑群建设比较密集的村落之一。据统计,河西村及周边村落分布宗祠近30座,而河西村最为密集,有各姓氏宗祠19座,至今保存完好的宗祠13 座,分别为李氏、廖氏、邹氏、黄氏、龙氏、莫氏、岑氏、刘氏、罗氏、王氏、陈氏、谢氏、邱氏宗祠。各姓氏宗祠建筑历史悠久、各具风格(表1、图2)。

2.3.1 建筑形制

河西村宗祠建筑群的特征可以总结为楚式文化的马头墙、湖湘的雕梁画栋以及岭南风格的硬山式龙舟脊,被称为是楚越建筑文化重要的历史标本。各姓氏宗祠类型丰富、布局紧凑、规整朴实、各具风格。如谢氏宗祠,洋务运动西方文化传入中国后,采纳“中西合璧”式的建筑风格构建而成,既有罗马式半圆形拱门的教堂样式,又具哥特式立柱风格,内部又是中式布局;刘氏宗祠、陈氏宗祠则是典型的岭南府第式风格,造型别致,布局巧妙;刘氏宗祠前有文笔塔魁星踢斗,后有古榕荫护,左倚贺江,右靠瑞云山;李氏宗祠又以江南园林式与岭南建筑风格合为一体,青砖琉璃瓦结构,雕梁画栋,壁画连恒,院中为假山搭配的盆栽,主殿则为宫殿式小门楼。

图1 山水格局分析图

2.3.2 空间特色

河西村宗祠建筑的空间构成是根据其功能性和实用性所营造构建,讲究结构与形制的统一性,比例与尺度的和谐性。调研中发现,在中国古代儒家思想的影响下,河西村宗祠建筑有着严格的等级制度之分,“中轴对称、尊卑有序、左上右下”,建筑沿中轴对称线性排列布置,依次为大门、中堂和寝殿,而宗祠建筑空间构成则是由山门、耳房、厢房、拜殿、寝殿组成。

表1 河西村宗祠建筑形态一览表

宗祠的空间结构主要分为一进一院、两进一院或者三进两院3 种类型。一进一院宗祠由单座建筑(享堂)构成,门前有开阔的广场,如黄氏宗祠;两进一院宗祠则由大门、享堂构成,两侧为厢房或者廊道相连,近似四合院的形制,如刘氏宗祠、龙氏宗祠;三进两院宗祠由大门、享堂、寝堂构成,侧翼设有祠丁居住的附属用房,大门与中堂之间是一进院落的天井,如罗氏宗祠。

图2 河西村宗祠建筑分布图

3 河西村民间宗祠的活化利用策略

3.1 延续村落传统空间格局

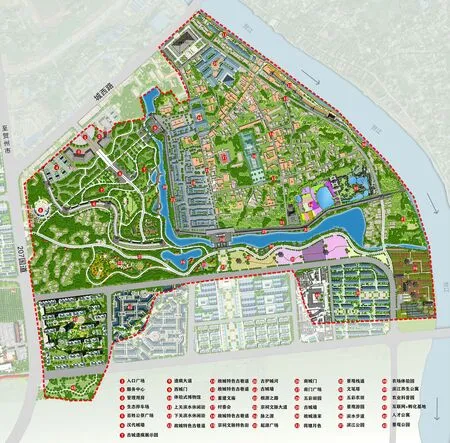

传统村落的空间结构因地形地貌、历史时期、政治、经济等影响因素的不同而有所差异,最终所呈现的空间结构也具有多样化特征。河西村发展呈现一种集中的点状或团块状形态,以县玉路为主要发展轴线,两边对称,以文庙为主要的村落空间节点,南门路、三元路、河西街与东门路两两相交,形成井字型结构道路骨架,衍生出网格形式的格局。沿道路两边均匀分布建筑单体,建筑相互毗邻,整体形态规整,布局紧凑,展示出典型的团块结构空间形态[4](图3)。

近年来,新建房屋蚕食破坏了历史环境的完整性与风貌景观的连续性,打破了原有的空间格局,使得空间肌理遭到破坏,进而影响文物古迹的保护。对于传统空间格局的保护和延续,应从修整院落空间,还原历史街巷的比例、尺度、空间形状以及风貌特色等方面入手,严格执行保护规划的建筑高度控制要求;保护现有历史街区,对村落公共空间进行整合与重组,拆除不合规定的“私搭乱建”,恢复完整而又灵活的空间肌理(图4)。

3.2 提升外部空间品质

外部环境的好坏是决定一个村落活力的关键,同时也是吸引游客增加人流量的主要因素。在不破坏村落传统格局、空间特色以及历史脉络的基础上,对村落外部环境进行综合整治,对历史街区、传统风貌、基础设施以及村落景观等方面进行提升,从而营造出具有地域文化特色的村落空间环境。

3.2.1 提升历史街区空间品质

河西村有5 条历史街区,分别为上关街、下关街、南门路、东门路和县玉路,两边都分布有不同年代的建筑。历史街区物质空间是由人行尺度的街和坊所组成,以小尺度的空间形态为主。因此,在空间上优化道路断面,以步行为主,强化街区空间与沿街商铺的协调关系,增设旅游、文化、娱乐、休闲等基础设施。在业态的选择上,要体现地域文化特色,应选择能满足旅游服务需求,并能够吸引年轻人来消费以增加活力为目的的业态。如结合居民院落设置民宿客栈、特色展卖、经营字画、传统工艺品、特色小吃等体现地域特色的商业,营造出以传统风貌为特色的地域性历史街区[5]。

3.2.2 延续村落风貌特色。

BA控制需要与电气设计的情况保持一致,即使BA设计规划得再全面,电气设计没有预留相关的接入条件,如在回路中预留接触器时,后续也将无法实现BA控制。BA对应的控制原理如图3所示。

根据不同的建筑类型采取不同的策略:①保全。保全文物建筑,如刘氏宗祠、李氏宗祠、莫氏宗祠、罗氏宗祠、古城墙、文笔塔、蒋家大院等被评为全国重点文物保护单位的建筑,保全其历史信息的原真性与风貌特色的完整性。②保护。保护具有历史、科学及艺术价值的建筑,在不破坏原有风貌的基础上,改善其使用功能及外立面。③整修。整修有一定价值的历史建筑,以“修旧如旧,新旧协调”的原则,对影响原有风貌的后建建筑进行拆除或立面改造。④保留。在综合评估后,保留与传统风貌特色、功能相适应的现代建筑。⑤拆除。在综合评估后,拆除各类无使用价值、破坏空间肌理、质量较差的建筑[6](图5~7)。

图3 河西村空间形态图

图4 河西村空间肌理分析图

3.2.3 完善基础设施。

目前,河西村基层生活配套设施较为完善。现状建有卫生院、变电站、村委会等,但缺乏休闲、健身、文化以及相关商业配套、旅游接待等功能设施。因此,应加大资金的投入,完善基础配套设施,向居民提供便捷生活条件的同时给游客提供优美的旅游环境(图8)。

图5 建筑风貌现状分析图

图6 建筑质量现状分析图

3.2.4 优化村落景观环境。

梳理村落靠贺江沿岸河流水系,修复河西码头并设置滨水景观节点、滨水栈道,以水为脉,形成系统的滨水绿化体系。在村落内部,利用道路、广场、院落,设置风格各异又具当地文化特色的绿化景观环境。结合村落宗祠建筑的历史、文化、事迹,在建筑周边设置主题雕塑、文化展墙等景观小品。地面铺装、座椅和夜景灯光可以加入历史街区特有的文化元素,营造出具有地域文化特色的村落景观环境(图9)。

图7 建筑风貌整治图

图8 基础设施布点图

3.3 提升内部功能

图9 规划总平面图

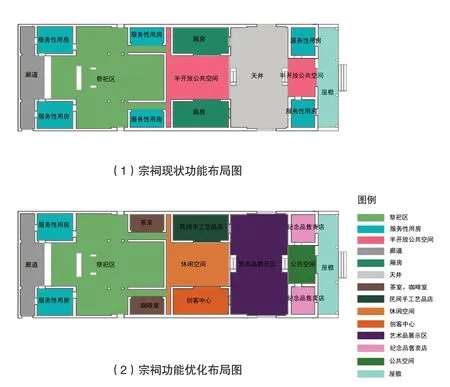

让空间“活”起来,并不是随便做一个“新”的功能区。延续传统功能,植入新时代其他功能,即要突出活化的“新”,也要统筹兼顾传统的“旧”。利用宗祠内部闲置、可利用的空间资源,在延续原有祭祀、民俗活动等功能的基础上,结合不同姓氏宗祠的历史事件、历史人物、周边业态,归纳总结出四种内部功能优化模式:陈列展览模式、商业休闲模式、行政办公模式、学堂教育模式。

3.3.1 陈列展览模式

3.3.2 商业休闲模式

对于靠近历史文化街区、周边商业网点比较丰富的宗祠建筑,以商业休闲模式进行改造。以村民需求为导向,业态需求为依托,适当地植入一些现代化的商业功能,如:咖啡馆、茶室、小型餐厅、民宿、民间手工艺品店、创客中心等。既可承载更多的活动,也可提升凝聚力,发挥其价值(图11)。

3.3.3 行政办公模式

如廖氏宗祠,是离村落入口处最近的一座宗祠,交通便利、安静且有较好的绿化环境,空间分隔合理,立面的门窗面积较大,可很好地满足办公空间的采光和通风需求。这类建筑以行政办公模式进行保护与活化利用,承担对村庄内部文物建筑的修缮与日常维护工作。

3.3.4 学堂教育模式

如龙氏宗祠,根据其祖上的人物事件,抗战历史、红色文化、曾经开办过书院等因素,可以在原有的闲置空间基础上拓展出教育功能,将其改造为具有红色教育功能的公共学堂,提供作为青少年红色教育场所或者改造成红色文化讲坛、琴棋书画培训室等,为外来游客以及当地居民提供文化交流活动场所;而对于具有较宽阔广场的宗祠如陈氏宗祠,可以开办武术培训,引入一批武术教练前来免费教学,吸引村民参与传统武术锻炼,提高村民整体身体素质[7](图12)。

3.4 整合文化资源,打造旅游精品

3.4.1 文化资源的整合

河西村现有的文化资源有宗祠文脉、传统手工艺、浮山文化三大文化板块。宗祠文脉要着重突出其文化内涵及其背后重要的史学意义,着重于家族宗祠主题的打造以及家族内涵的挖掘;传统手工艺要实现保护与传承;浮山文化是河西村影响最为深远的文化,也是河西村文化产业中重要的组成部分,浮山文化的打造要落实于浮山歌节的策划和营销,将浮山歌节打造成品牌性活动。另外,在原有文化资源的基础上,着力打造“宗祠+互联网”“宗祠+影视” “宗祠+旅游”的产业资源整合,突出河西村文化创意产业的独特性、丰富性以及知名度。

图10 陈列展览模式宗祠平面功能优化图

图11 商业休闲模式宗祠平面功能优化图

图12 学堂教育模式宗祠平面功能优化图

3.4.2 文旅融合,打造精品旅游。

立足河西村“宗祠繁盛、故城灵秀”的地域特色,以“宗祠文化”为灵魂,以人文体验与自然风景旅游为主体,以生态特色农业为基底,以中国传统“忠信悌孝”文化动态展示为特色,以弘扬新时代优良家风文化为引领,打造集旅游休闲、文化体验、娱乐观光等多功能于一体,富有浓郁人文气息、旅游融合多业共同发展的综合型美丽村庄[8]。

结合村落自身资源特色,在村内组织历史文化体验线路、城墙遗址寻迹线路、古城水系游览线路。历史文化体验线路即“水龙口门遗址—水府祠—公信社—精记客栈—廖式宗祠—桂花井—南城门—文笔塔—护城河—陈王行祠”,城墙遗址寻迹线路即“游客服务中心—古城遗址展示园—起源广场—源根广场—历史文化展示园—百姓公祭广场—汉代城墙”,古城水系游览线路即“水龙口门遗址—贺江—牧场体验园—护城河—游客服务中心”[9](图13)。

4 结语

图13 游览路线规划图

随着我国新型城镇化的不断深入,传统村落既要发展又要保护。作为村落发展的灵魂,尤其是宗祠蕴含的优秀传统文化,应该在保护中得到传承与发展。河西村传统民间宗祠建筑及其历史空间,历经不同的历史发展阶段,依然保持基本架构完好,并呈现出岭南多元风格的独特艺术。河西村民间宗祠的活化与利用,是在保护传承村落历史文化的基础上,对破坏村落整体风貌的建筑和空间进行梳理整治,保护空间肌理和传统形态,延续历史脉络,提升空间环境品质。通过功能转换、空间重构、环境美化、设施完善等策略,强化和构建河西村特有的宗祠文化特色、空间环境特色和建筑风貌特色,从而促进当地特色旅游发展和助力乡村振兴。