高家梁煤矿2-2中煤层巷道围岩破坏因素敏感性分析研究

2020-12-22郝嘉伟宁建国

郝嘉伟,宁建国

(山东科技大学 能源与矿业工程学院,山东 青岛 266590)

近距离煤层开采时,上煤层开采破坏了下部煤层的顶板,且上煤层采空区遗留的区段煤柱形成的集中应力也将会向下部煤层传递和扩散[1-3],使得下煤层巷道围岩变形破坏规律较为复杂,给下煤层巷道围岩稳定性控制带来了巨大困难。近年来,国内外学者关于近距离下煤层巷道围岩变形破坏规律及稳定性控制等开展了大量的研究工作。姜鹏飞[4]等研究了近距煤层群上部煤层回采在不同宽度煤柱内部及下部煤岩体中的传力机制;肖丹[5]等基于半平面体理论,建立煤柱底板应力传递力学模型,对不同煤柱类型和煤柱布置方式的底板应力分布规律进行了研究,分析得出了不同类型煤柱底板的垂直应力和水平应力的分布特征;秦忠诚等[6,7]研究了不同围岩力学参数对巷道变形与破坏的影响;方新秋等[8,9]探讨了近距离煤层回采巷道失稳机理及主要影响因素;任艳芳[10]等对浅埋深近距离煤层巷道及工作面矿压显现规律进行了研究;王俊杰等[11-15]采用现场实测、理论分析和数值模拟的方法,对近距离下煤层回采巷道受上煤层开采的影响及工作面巷道的合理布置进行了研究。虽然国内外学者对近距离下煤层巷道围岩变形破坏规律及稳定性控制开展了大量的研究工作,发现上煤层区段煤柱宽度、下煤层区段煤柱宽度、层间距和煤柱错距等都可能对下部煤层巷道围岩变形破坏产生不同程度的影响,但是没有深入探讨影响下煤层巷道围岩破坏主控因素。

基于高家梁煤矿2-2上和2-2中两层煤地质及开采条件,深入分析2-2中煤层巷道围岩变形破坏的影响因素,利用数值模拟与正交试验的方法,获得2-2中煤层巷道围岩破坏主控因素,为高家梁煤矿2-2中煤层巷道围岩稳定性控制提供参考。

1 地质及开采条件

高家梁煤矿位于鄂尔多斯市,井田内共有可采煤层6层,即2-2上、2-2中、3-1、4-2中、5-1、6-2中煤层。其中2-2上煤层平均煤厚为2.5m,埋深为120~130m,2-2中煤层平均煤厚为3.5m,埋深为130~140m。两煤层顶底板岩性以砂质泥岩、粉砂岩为主,局部为泥岩和细砂岩,煤层间距约10m,属近距离浅埋煤层。

20106工作面与20107工作面均位于2-2上煤层,工作面长度分别为190m、220m,两工作面所在煤层附近层位不稳定,厚度变化较大,不利于煤炭开采,两工作面所在煤层周围无其他工作面。20306工作面与20307工作面均位于2-2中煤层,工作面面长分别为200m、250m。工作面回采巷道全部为矩形巷道,净高为4m,净宽为5m。4个工作面近平行布置,均采用一次采全高综合机械化采煤法。

2 近距离煤层巷道破坏影响因素确定

近距离煤层下行开采时,上煤层工作面回采后,顶板载荷部分转移作用在上煤层区段煤柱上,导致煤柱内部产生应力集中,集中应力通过底板向下传递,在底板中形成较为复杂的应力环境,该应力场的分布、大小与下部煤层巷道的稳定性息息相关。

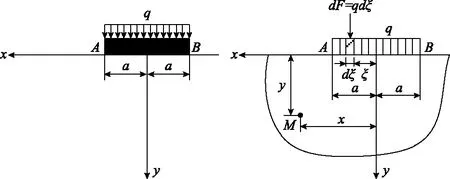

为探究上煤层采空区遗留煤柱载荷在底板岩层中的传递规律,结合弹性力学理论建立如图1所示的煤柱载荷传递结构力学模型。为简化,假设遗留煤柱为宽度2a、受均布载荷q的刚形体;另外,假设底板岩层为无限半平面体,且处于弹性变形状态。

图1 煤柱受力计算模型

根据《弹性力学》半平面体在边界上受分布力的相关知识[16],可知遗留煤柱载荷在底板岩层中的垂直应力表达式:

为了详细说明煤柱载荷在底板岩层的传递规律,煤柱宽度选择10m、15m、20m,煤柱载荷q=10MPa。根据式(1)中的垂直应力σy的公式,采用mathcad数学计算软件,得到煤柱底板150m范围内的垂直应力分布,如图2所示。

如图2所示,在不同煤柱宽度下,水平和垂直方向不同位置的应力分布具有较大差异,煤柱宽度较小时,应力影响范围和最大应力集中系数均较小;在一定范围内,随着煤柱宽度增大,煤柱底板处应力集中逐渐增大,影响范围也变大。由此,在上层煤区段煤柱下方进行采掘工作时,上煤层区段煤柱宽度、层间距和煤柱错距对下煤层巷道受力破坏都有较大影响。此外,下层煤开采过程中,留设煤柱宽度对其自身巷道变形和受力也有较大影响。

通过以上分析,可以得出:上煤层区段煤柱宽度、下煤层区段煤柱宽度、层间距和煤柱错距4个因素,均对近距离煤层群下层煤巷道围岩应力和变形有较大影响,进而影响下煤层巷道稳定性。

3 高家梁煤矿2-2中煤层巷道围岩破坏影响因素数值模拟

3.1 数值模型的建立

为了探究影响高家梁煤矿2-2中煤层巷道破坏的主控因素,建立FLAC3D数值模型,模型尺寸长×宽×高=585m×100m×100m。由于模型未模拟至地表,此部分未模拟上覆岩层,采用在模型上边界施加垂直应力的方式模拟,垂直应力大小为该部分岩层重量,经计算在模型上边界施加1.75MPa的垂直应力。模型前后和左右边界施加水平约束,底部边界固定,模型采用莫尔-库伦准则,模型中各岩层力学参数见表1。

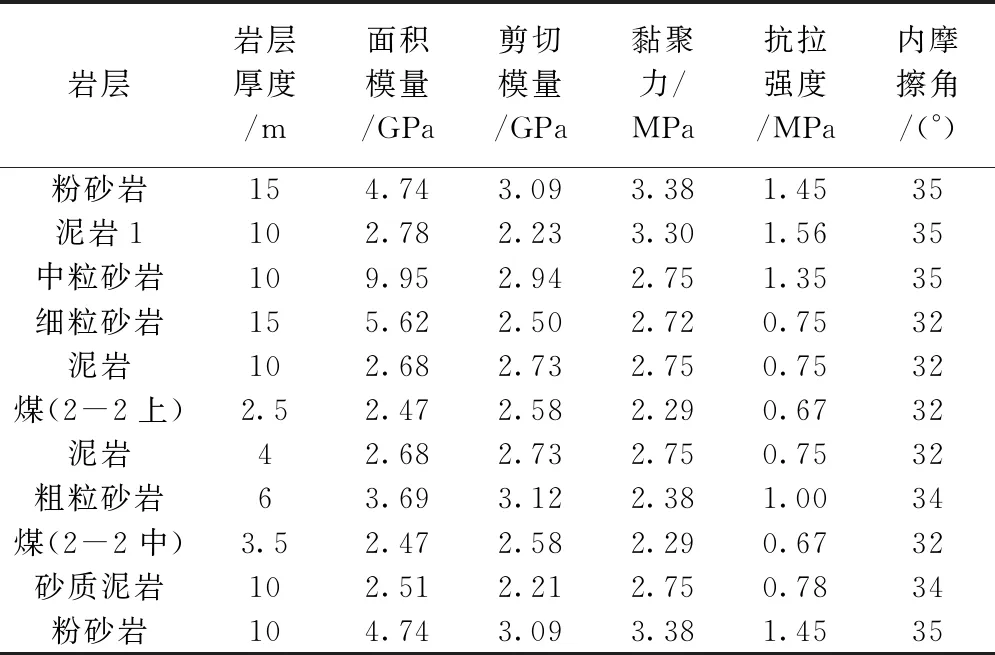

表1 各岩层力学参数表

3.2 正交试验设计与评价指标建立

3.2.1 正交试验方案设计

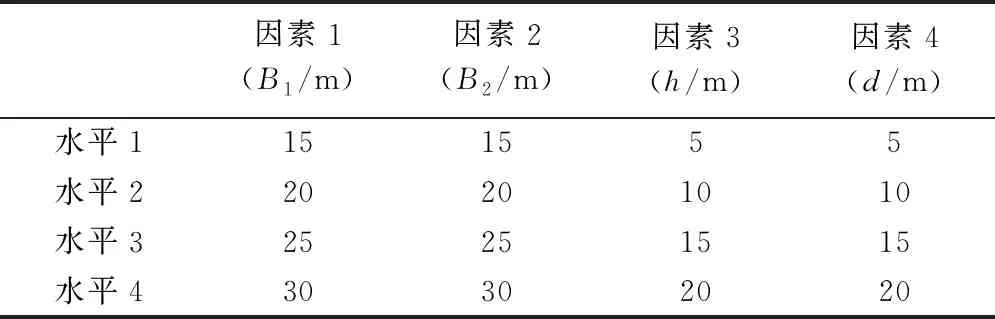

经过前述分析,本次以上煤层区段煤柱宽度B1、下煤层区段煤柱宽度B2、层间距h、煤柱错距d等4个因素为基础进行正交试验设计,其中每个因素选取4个水平,模拟不同因素组合下巷道的破坏情况,分析每个因素对巷道破坏的影响程度。结合矿井地质资料确定各因素的取值和水平变化情况,本次试验采用L16(45)正交表,试验因素和试验水平的确定见表2,试验方案及结果见表3。

表2 正交数值模拟试验因素水平

建立16个FLAC3D数值试验模型,计算结果见表3,其中模型中各岩层力学参数为定值,改变上煤层区段煤柱宽度B1、下煤层区段煤柱宽度B2、层间距h和煤柱错距d,其他条件相同,对不同试验下的数值模型作“切片”处理,根据巷道围岩塑性区分布图统计巷道在不同因素影响下的塑性区面积变化。

表3 正交试验方案及结果

3.2.2 正交试验评价指标

本次试验根据塑性区面积S的大小来判断各个因素对巷道围岩的影响程度。塑性区面积S的值越小,表明对巷道的破坏影响越小:

S=S1+S2

(2)

式中,S为塑性区面积,m2;S1为巷道顶底板塑性区总面积,m2;S2为巷道两帮塑性区总面积,m2。

3.3 正交试验结果分析

3.3.1 试验结果极差分析

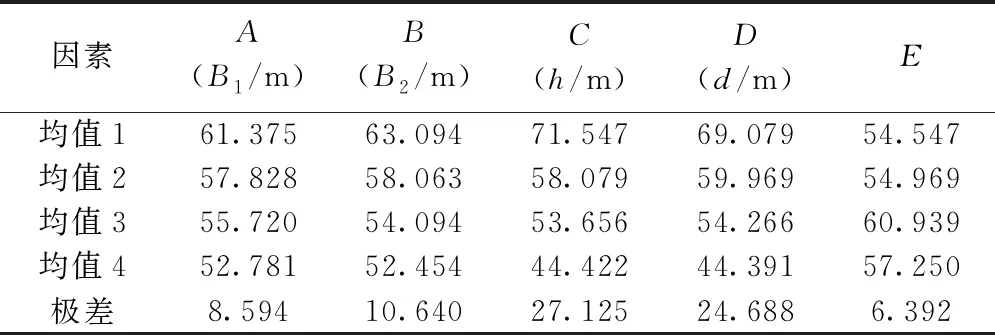

由不同因素组合下巷道围岩塑性区分布结果可知,随着控制因素的变化,围岩塑性区范围发生变化。为表现围岩塑性区范围变化规律,表3统计了不同影响下高家梁煤矿2-2中煤层塑性区面积。根据表3所列的统计结果,计算每个因素各个水平的均值和极差,结果见表4。

表4 塑性区面积极差分析

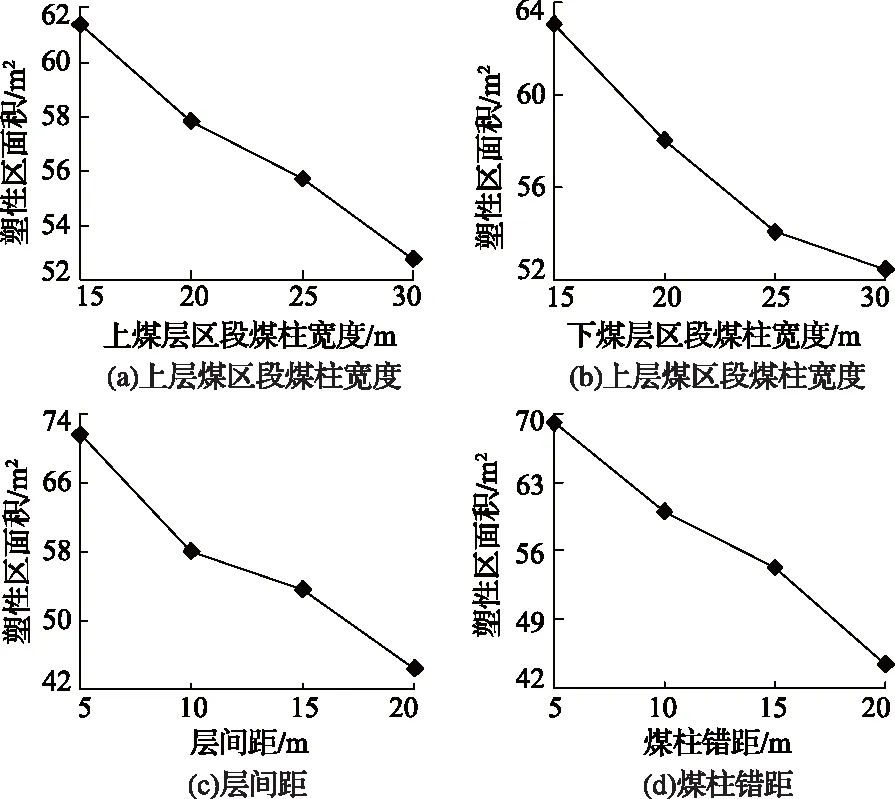

由表4塑性区面积极差分析数据可知,极差由大到小依次为:C列h>D列d>B列B2>A列B1,根据极差栏数据推断出层间距对高家梁煤矿2-2中煤层巷道破坏的影响最大,煤柱错距影响次之,下煤层区段煤柱宽度和上煤层区段煤柱宽度对高家梁煤矿2-2中煤层巷道破坏的影响相对较小。各因素对巷道变形破坏影响的曲线如图3所示。

图3 各因素对巷道塑性区面积的影响情况

根据极差分析,得出如下结论:上煤层区段煤柱宽度、下煤层区段煤柱宽度、层间距和煤柱错距对高家梁煤矿2-2中煤层巷道破坏都有不同程度的影响。上煤层区段煤柱宽度、下煤层区段煤柱宽度、层间距和煤柱错距对高家梁煤矿2-2中煤层巷道破坏影响基本均呈线性关系。其中,层间距变化幅度最大,上煤层区段煤柱宽度变化幅度最小。层间距从5m增加到20m,塑性区面积从71.547m3减小到44.422m3,减少了37.9%;上煤层区段煤柱宽度从15m增加到30m,塑性区面积从61.375m3减小到52.781m3,仅减少了14%。

3.3.2 试验结果方差分析

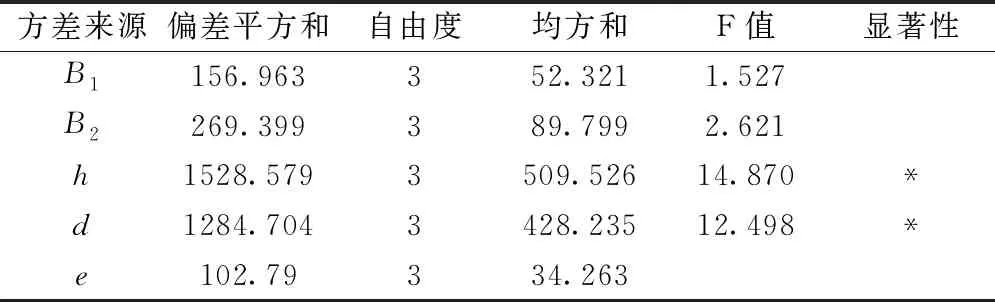

由于方差分析法可以把因素水平改变所引起的试验水平的波动与由试验误差所引起的试验结果的波动进行比较,所以利用表4中的第6列(左起)作为误差列对试验结果进行方差分析,作为对极差分析的补充,分析结果见表5。

表5 塑性区面积方差分析

4个因素对高家梁煤矿2-2中煤层巷道破坏都有一定的影响,但显著程度不同。由表5可知,各个因素对高家梁煤矿2-2中煤层巷道破坏影响显著性次序依次为:层间距>煤柱错距>下煤层区段煤柱宽度>上煤层区段煤柱宽度。此试验结果方差分析与极差分析的结论一致,故可认为该结论具有科学性。由此可以确定层间距是影响高家梁煤矿2-2中煤层巷道破坏的主控因素。层间距、煤柱错距对近距离下煤层巷道破坏具有较大的影响,2-2中煤层巷道布置设计时,应首先考虑将巷道布置在层间距较大的位置,若无合适位置,则考虑增大煤柱错距;若上述两因素都不可调整或调整后巷道围岩仍难以控制,再依次考虑调整下层煤区段煤柱宽度和上层煤区段煤柱宽度。上述因素在调整时,其范围应在本文研究时变量的取值范围之内,否则需要重新进行研究。

4 结 论

1)获得了高家梁煤矿2-2上煤层不同区段煤柱宽度时底板150m范围内的垂直应力分布规律,确定了下部2-2中煤层巷道围岩破坏的4个主要影响因素,即上煤层区段煤柱宽度、下煤层区段煤柱宽度、层间距和煤柱错距。

2)采用正交试验设计高家梁煤矿2-2上和2-2中煤层开采数值模拟方案,共建立16个数值模型并开展了模拟计算,以2-2中煤层巷道围岩塑性区面积为评价指标,得到了上述4个影响因素的显著性次序为:层间距>煤柱错距>下煤层区段煤柱宽度>上煤层区段煤柱宽度。

3)尽管分析影响因素的显著性受因素水平取值的影响,但对于特定工程条件下,各影响因素取值均有一定合理范围,因此本研究可为高家梁煤矿2-2中煤层巷道布置方式及围岩控制设计提供重要参考,也可为类似开采条件提供借鉴。