基于地表沉陷控制的厚松散层薄基岩下工作面开采方案优化研究

2020-12-22孙万明

孙万明

(1.中煤科工开采研究院有限公司,北京 100013;2.天地科技股份有限公司 开采设计事业部,北京 100013;3.煤炭科学研究总院 开采设计研究分院,北京 100013)

在我国多个矿区均存在上覆松散层较厚、基岩较薄的煤层,在厚松散层、薄基岩的双重因素影响下煤层开采地表沉陷规律与一般的煤层不同,往往在地表沉陷范围、地表裂缝发育、破坏形态、下沉系数等移动变形参数均有显著的特点。目前学者主要针对我国东部矿区(两淮、兖州、济东、济北、滕南、永夏等)具有厚及特厚松散层、薄基岩条件的中厚及厚煤层开采的覆岩破断机理及地表移动特征进行研究[1-8],而对于西部矿区厚松散层薄基岩下煤层开采的覆岩及地表移动变形规律的研究相对较少,虽然东西部矿区对应的地表变形规律有相同之处,且已有学者开展了一些理论、实测方面的研究工作[9-15],但由于西部煤层埋深相对较浅,松散层与基岩厚度比也变化较大,还需开展更为系统全面且有针对性的理论与实测相结合的研究工作,尤其在地表岩移参数的总结和选取、进而指导矿井建(构)筑物下采煤实践的研究少有报道。

本文针对榆林市榆阳区煤矿厚松散层薄基岩下厚煤层开采条件,结合矿井地表沉陷实测数据和周边矿井开采地表沉陷规律研究的有关成果,研究确定了地表沉陷预计参数,并采用概率积分法对规划工作面未来开采对地表临近建筑物的影响进行分析,从地表沉陷控制角度研究了工作面的不同开采方案,最终确定了利于建筑物保护的工作面开采参数。

1 工作面及地表建筑物概况

工作面地表大部分被新生界松散沉积物所覆盖,地貌以黄土梁峁区为主,地面标高+1250~+1360m,井下标高+1100~+1120m。工作面设计宽度280m,可采长度2000m,工作面煤层厚度在9.7~11.2m之间,平均煤厚10.6m,平均倾角0.6°,埋深170~250m。工作面采用综采放顶煤自行垮落后退式采煤法,采高4.5m,放煤高度平均约6.1m。

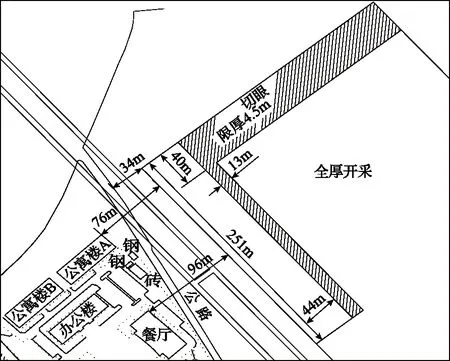

工作面东北侧尚未开采,西南临近一条公路、餐厅、办公楼,其中切眼处与公路最小水平距离为35m。工作面切眼靠近工业广场主要建筑物一侧煤层埋深220~250m,煤层厚度11.0m,附近钻孔资料显示松散层厚146.9m,基岩厚92.0m。

工作面临近的建筑物主要有公路、公寓楼A、餐厅,其中,公路为普通柏油路,宽约9m,与工作面最小水平距离约34m;公寓楼A为5层钢混结构,长58m,宽19m,与工作面水平距离约76m;餐厅为3层钢混结构,长51m,宽26.5m,与工作面水平距离约96m。

工作面煤层开采具有松散层厚、基岩薄、埋深较浅、采厚大、地表变形剧烈等特点,鉴于工作面距离建筑物较近,为了避免工作面开采对地表建筑物造成不利影响,需重新确定工作面西南侧临近建筑物的巷道布置位置和工作面采厚,在保证建筑物安全的情况下尽量提高资源回收率。

2 厚松散层薄基岩下煤层开采地表沉陷规律及矿井地表岩移参数分析

2.1 厚松散层薄基岩下煤层开采地表沉陷规律

厚松散层薄基岩长壁开采条件下,在厚松散层压力作用下基岩层易发生整体切落,地表极易产生裂缝,一般会发生台阶下沉等非连续变形,移动盆地范围大,但大变形一般较集中,根据榆林榆阳地区类似条件矿井地表裂缝分布规律,一般大裂缝集中分布在工作面两回采巷道外侧20~60m范围内。

对于地表岩移参数(基本参数、角量参数)大小及变化规律与冲积层的厚度有关,有学者通过实测数据对比发现,厚松散层条件下地表下沉系数、水平移动系数比一般无松散层或松散层较薄条件下偏大,东部有的矿区地表下沉系数超过1.0;拐点偏移距、主要影响角正切偏小,地表移动影响范围偏大;当开采深度与开采厚度比值较大时,地表移动随着松散层厚度的增大而缓慢增大。

2.2 矿井及周边岩移观测成果分析

矿井前期未开展专门的地表岩移观测工作,仅对开采期间地表裂缝的发育情况进行过少量实测。经工作面地表现场勘查,工作面边界(切眼、巷道)上方附近集中发生了连续的张口裂缝和台阶下沉,裂缝延伸方向平行于开采边界,裂缝宽度0.01~0.5m,台阶落差0.1~1.0m,如图2所示。实测大台阶裂缝距离工作面开采边界9~13m,最外侧小裂缝距离工作面开采边界32~43m。

矿井附近的麻黄梁煤矿开展过首采面地表岩移观测工作,麻黄梁煤矿同样开采3号煤,煤层厚7.55~10.36m,平均9.06m,埋深159.74~240.62m,一般170~200m,平均倾角0.59°。观测区黄土覆盖层厚180~190m,煤层上覆基岩厚度较薄,一般在25~30m范围,采用放顶煤采煤法。

麻黄梁煤矿通过对观测数据的分析,得到了煤层开采概率积分法预计参数,其中,平均下沉系数η=0.973,主要影响范围角正切值tanβ=2.82,水平移动系数b=0.15,拐点偏移距S=0.04H。

2.3 千树塔煤矿地表岩移参数选取

矿井前期未开展过地表移动实测工作,缺乏相应的实测数据,因此在国内有关厚松散层薄基岩下煤层开采地表沉陷规律研究成果基础上,根据矿井地层岩性、构造特征等条件,参照周边矿井实测成果和《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》中的不同覆岩性质地表移动角、预测参数的参考值,综合确定工作面开采地表岩移参数。

该区煤层覆岩以中砂岩、粉砂岩、泥岩等为主,松散层较厚,整体属中硬偏软岩层。综合矿井覆岩条件、麻黄梁煤矿地表岩移实测成果以及矿井覆岩类型对应的参数参考值,下沉系数η为0.95,主要影响角正切值为2.8,水平移动系数b为0.2;开采影响传播角θ=90°-0.6α(α为煤层倾角),拐点偏移距S为0。

工作面设计宽度280m,切眼附近埋深约220~250m,地表采动影响已达到充分,拐点偏移距S取0。

3 工作面开采对建筑物影响分析及开采方案优化

3.1 工作面全部开采地表采动影响分析

采用概率积分法对工作面按设计方案全部开采引起的地表采动影响进行了预计,并得到工业广场建筑物所受采动影响情况。地表主要建筑物所受变形量值见表1。由图可知,地表采动影响范围达开采边界外120m,公寓楼A、餐厅、公路均在采动影响范围内,办公楼也即将被波及。

公寓楼A、餐厅下沉量不大,水平变形、倾斜变形偏大,其中公寓楼A采动损坏程度达到Ⅳ级,餐厅采动损坏程度达到Ⅲ级,地表将发生裂缝和倾斜,引起楼体发生显著破坏和倾斜;公路距离工作面越近发生的下沉和变形越大,约300m长的路段受到工作面开采影响,北部严重路段将发生较大的台阶下沉和裂缝,严重影响公路正常通行。

表1 工作面全部开采引起建筑物地表移动变形最大值

3.2 工作面回采巷道位置调整及地表采动影响分析

由上节分析可知,工作面开采地表采动影响范围达开采边界外120m,为了使工业广场公寓楼A、餐厅等主要建筑物避开采动影响,同时保证公路免受过大的裂缝、台阶下沉等影响,根据建筑物与工作面设计边界的距离,对工作面开采方案进行调整。

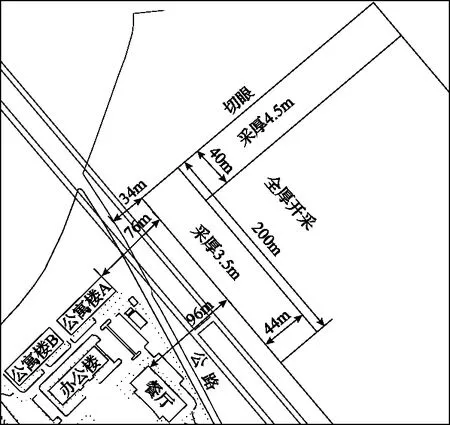

公寓楼A距离工作面边界76m,则工作面靠近建筑物的西侧回采巷道应向东至少平移44m,此时公路距工作面最近距离78m;南部建筑物与工作面间距逐步增大,在距餐厅120m位置即可恢复原设计巷道位置,工作面在推进方向上的回缩长度为251m,如图1所示。根据工作面顶煤冒放规律,工作面开采初期顶煤冒放性较差,按照前期生产实践经验,初期工作面推进至少40m范围难以放顶,同时端头一侧有4架范围(4架宽8m、巷道宽5m,合计13m)也难以放顶,均为“只采不放”,采高4.5m,更有利于减轻地表采动影响。

图1 工作面回采巷道调整布置

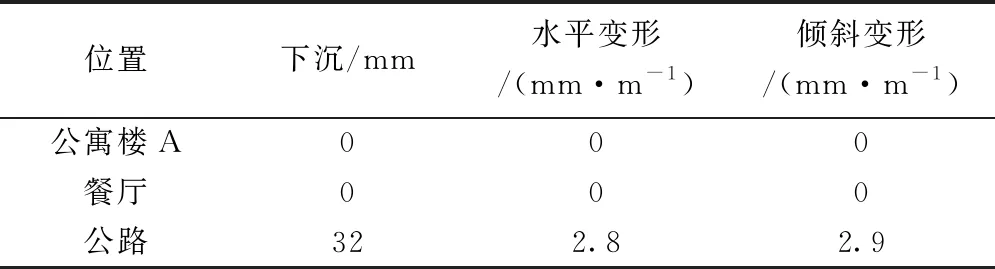

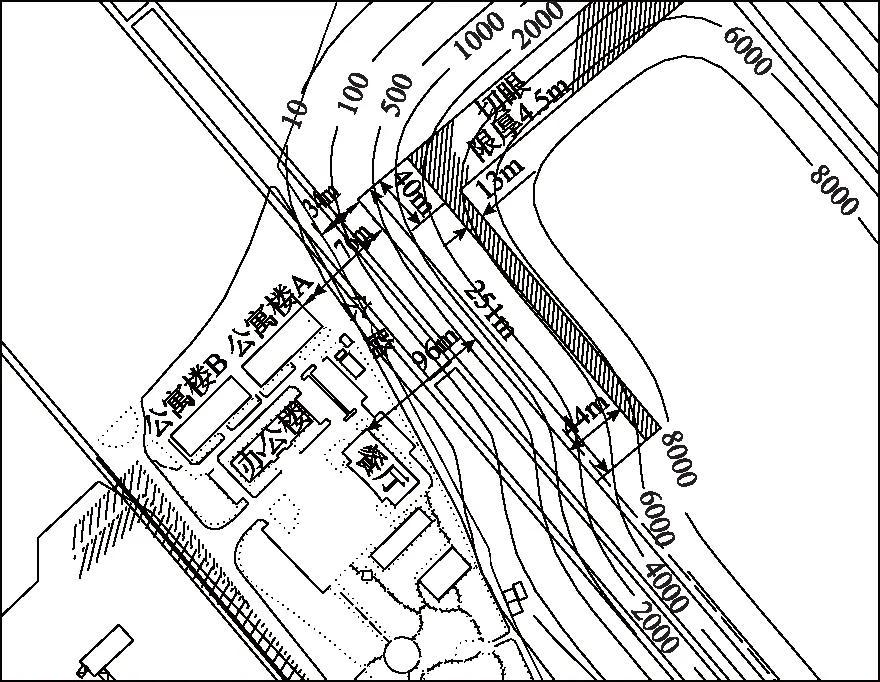

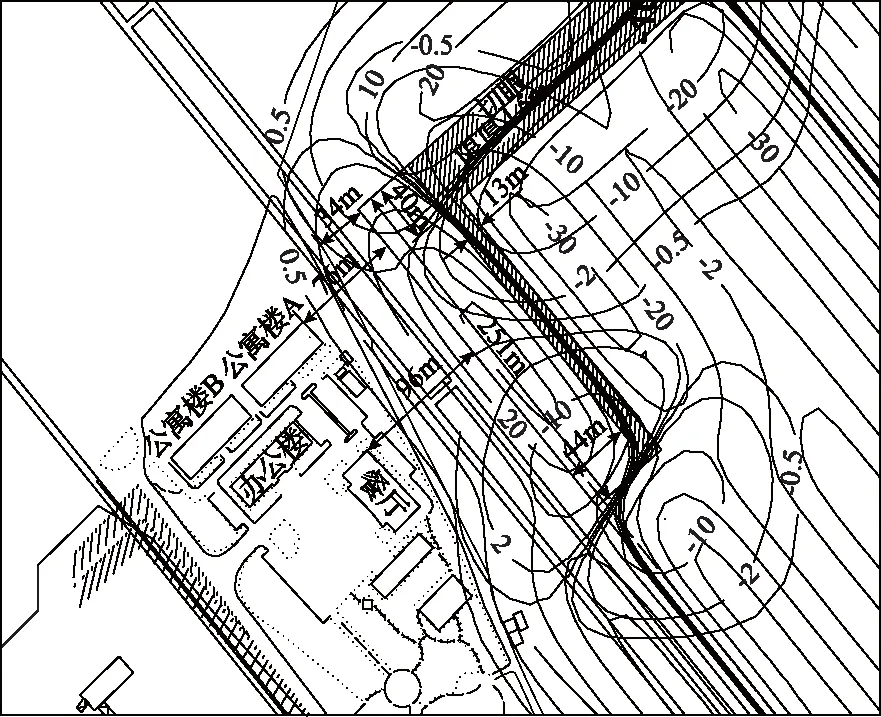

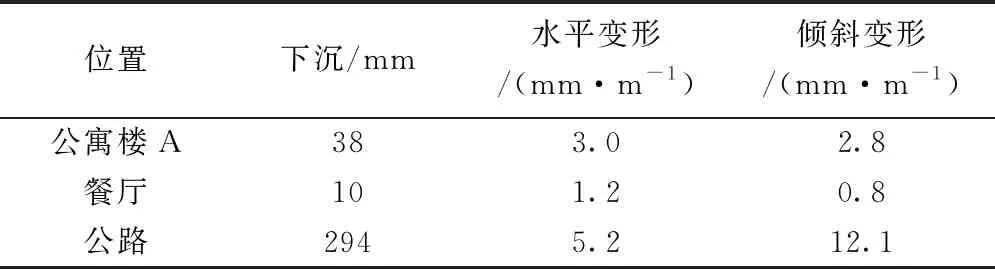

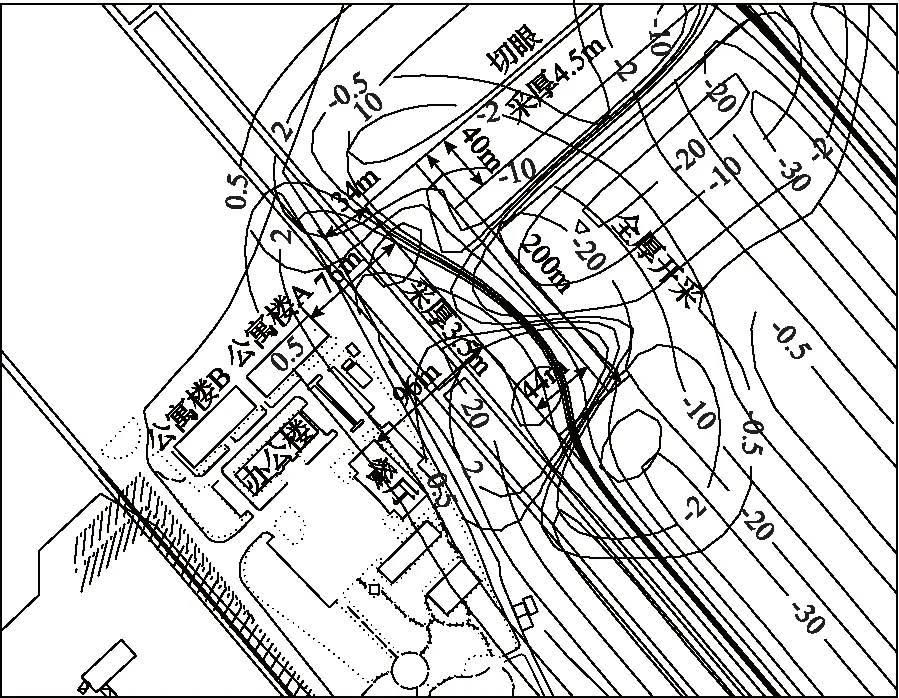

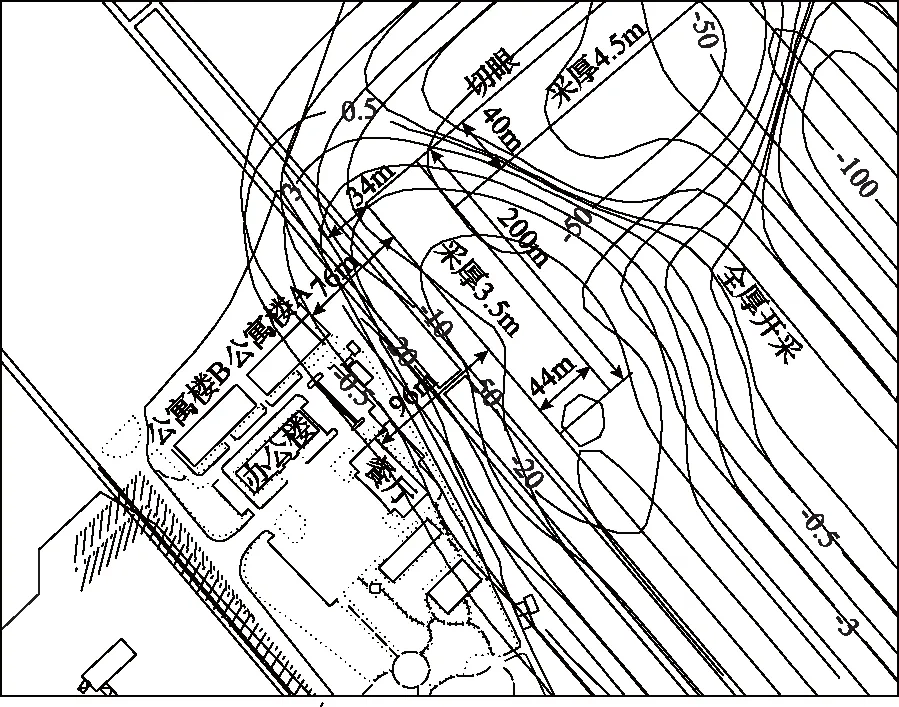

采用概率积分法对工作面调整后的方案开采引起的地表采动影响进行了预计,预计结果如图2—图4所示。由图可知,公寓楼A、餐厅均在采动影响范围之外,公路有两段各长约100m的路段受到下沉和变形影响。地表主要建筑物变形量值见表2。

表2 工作面回采巷道调整引起地表建筑物移动变形最大值

图2 工作面回采巷道调整地表下沉等值线(mm)

由图表结果可知,工作面开采方案调整后,公寓楼A、餐厅不受工作面开采影响,但已接近采动影响边界,公路有约260m长的路段受到工作面开采影响,采动损坏程度以Ⅰ级为主,个别区域达到Ⅱ级,以发生小裂缝为主,局部裂缝较大,采取一定维护措施后可恢复公路正常通行。

图3 工作面回采巷道调整地表水平变形等值线(mm/m)

图4 工作面回采巷道调整地表倾斜变形等值线(mm/m)

3.3 工作面回采巷道位置不变、局部限厚开采影响分析

为了在保护工业广场建筑物的前提下尽可能提高工作面资源回收率,尝试采取工作面局部限厚开采的方式,在工作面最低允许采厚开采情况下减轻建筑物受损程度,以此作为限厚开采方案进行分析,论证其合理性。工作面开采初期顶煤冒放性较差,工作面切眼向前40m范围的采高为4.5m,靠近工业广场建筑物的回采巷道以东44m范围按设备最低允许采厚3.5m计,工作面靠近工广建筑物的一侧有宽44m、长200m范围按最低采高3.5m开采,其他区域全部开采,如图5所示。

图5 工作面局部限厚开采布置

采用概率积分法对工作面切眼限厚开采引起的地表采动影响进行了预计,预计结果如图6—图8所示。地表主要建筑物所受变形量值见表3。

由图表结果可知,公寓楼A采动损坏Ⅲ级,餐厅采动损坏I级,公路采动损坏IV级,破坏严重。采动影响下公寓楼A可能发生7~10mm裂缝,餐厅可能发生2~4mm裂缝,建筑物损坏较明显,后期加固等维护工作量大。

表3 工作面局部限厚开采地表建筑物移动变形最大值

图6 工作面局部限厚开采地表下沉等值线(mm)

图7 工作面局部限厚开采地表水平变形等值线(mm/m)

图8 工作面局部限厚开采地表倾斜变形等值线(mm/m)

3.4 工作面开采参数选定

通过工作面开采对建筑物影响分析及开采方案优化分析结果可知,工作面全部开采引起公寓楼A、餐厅、公路等建筑物损坏严重,部分变形难以修复,严重影响建筑物的正常使用;工作面回采巷道不调整、局部限厚开采虽可在不改变原设计巷道位置的情况下适当降低了地表采动影响程度,但仍将引起公寓楼A、餐厅楼体发生明显的裂缝,后期加固、维护等工作量较大,对建筑物的正常使用产生影响;工作面按照“工作面切眼向东回缩44m,推进方向上回缩251m”的布置进行正常开采,公寓楼A、餐厅等主要建筑物不受工作面开采影响,公路有约200m长的路段采动损坏程度以I级为主,采取一定维护措施后不影响公路正常通行,因此该分析条件为工作面调整的最佳参数。

4 结 论

1)综合矿井覆岩条件、矿井及周边地表岩移实测成果,确定了厚松散层薄基岩下工作面地表移动变形预计参数为:下沉系数0.95、主要影响角正切2.8、水平移动系数0.2、开采影响传播角90°-0.6α(α为煤层倾角)、拐点偏移距0。

2)工作面按规划全部开采难以保证建筑物安全,将严重影响建筑物的正常使用,其中公寓楼A采动损坏程度达到Ⅳ级,餐厅采动损坏程度达到Ⅲ级,地表将发生裂缝和倾斜,引起楼体发生显著破坏和倾斜;工作面回采巷道不调整、局部限厚开采也将引起公寓楼A、餐厅楼体发生明显的裂缝,后期加固、维护等工作量较大,均影响建筑物的正常使用。

3)经对比分析确定的工作面开采参数为:“工作面西侧回采巷道沿切眼方向向东回缩44m、沿推进方向上回缩251m”,公寓楼A、餐厅等主要建筑物将不受工作面开采影响,公路在采取一定维护措施后不影响正常通行。

4)建议在后期工作面开采过程中建立地表移动观测站,及时监测建筑物周边地表变形发展情况,确保矿井安全生产。