韩愈、白居易交往考论

2020-12-22陈亚飞

陈亚飞

(安徽大学 文学院,安徽 合肥230039)

交往是人的社会属性的体现,也是人的内在需求,通过交往可以表达自我、交换信息、收获友谊、增进情感等等。古代文人之间通过诗文交往,留下很多佳话,人们往往以并称的形式来记述,如“李杜”“韩孟”“元白”之类,通过并称显示出二人关系的非同一般。但也有一些同时代文人之间的交往,留下的文献资料较少,从仅有的资料来看,关系又显得有些微妙,颇为值得我们玩味。韩愈和白居易都是中唐时期的文坛巨擘,年龄相差仅四岁,又都在当时非常有影响力,但二人交往不多,在藕断丝连的线索当中,呈现出来的一些或隐或现的细节,向来被人们所关注。本文综合相关材料和信息,对韩愈、白居易的文学交往情况作进一步的挖掘,对二人的关系进行分析和讨论。

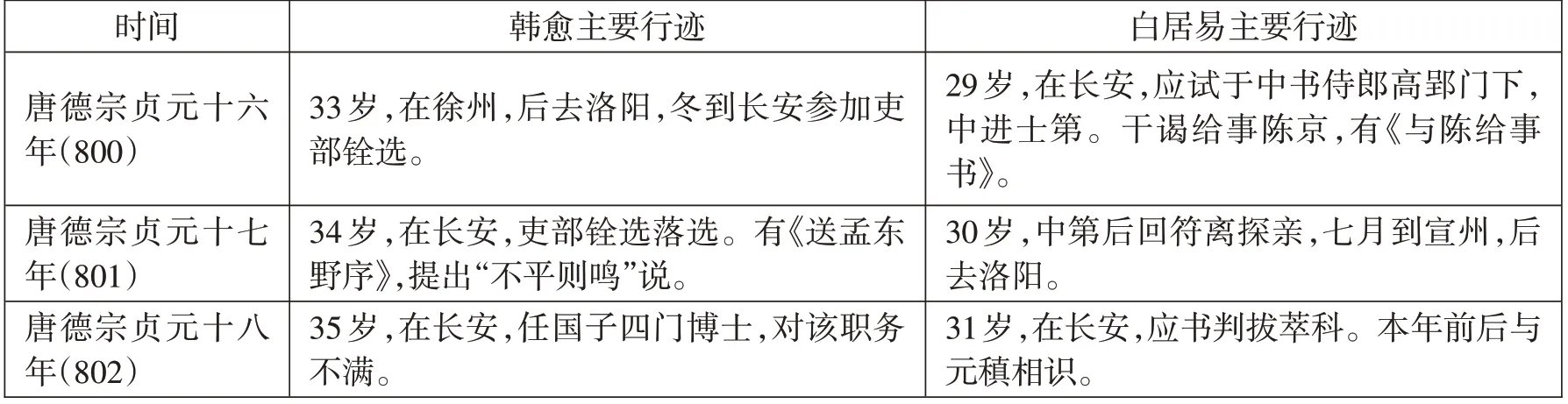

一、韩愈、白居易的主要行迹及时空交集

受具体的时空场域的限制,人类的交往并非是随心所欲的。在交通、通讯都不发达的古代社会,人与人之间的交往更是具有极大的局限性。韩愈于唐代宗大历三年(768)出生于长安,白居易于唐代宗大历七年(772)出生于河南新郑,前后相差四年。在二人早年的生活当中,天各一方,几无交往的可能性。白居易参加科举、步入仕途比韩愈稍晚,为寻绎二人的交集,根据二人的生平事迹,结合年谱、诗文集等相关资料,我们从贞元十六年(800)白居易赴长安应进士试到长庆四年(824)韩愈逝世,这25 年间韩、白二人的主要行迹如表1所示。

表1 韩愈、白居易的主要行迹

表1 (续)

表1 (续)

通过以上考察,我们可以看到,造化弄人因缘不偶,历史像走马灯一样旋转,京城长安的政治舞台上也是你方唱罢我登场,白居易和韩愈在身不由己的仕宦之路上一次次擦肩而过,同时也给他们创造了难得的交往机会。二人第一次在时间空间上的交集发生在贞元十六年(800)到贞元十九年(803),此时两人俱在长安,但二人并未发生什么实质性的联系。从白居易的角度来看,一方面刚刚科举登第,官小职微、名声不显,正积极为自己的前途而奔走,在“中朝无缌麻之亲,达官无半面之旧”[1]963的局面中痛苦挣扎;另一方面,又在努力备战各种考试,以期实现自身的跨越发展。这一时期白居易的主要交往对象是同年和座主等人,交往的圈子窄、范围小,同时用在应酬上的时间也少,白居易此时的状态正如诗中所写“散职无羁束,羸骖少送迎”“慵慢疏人事,幽栖逐野情”。[1]261韩愈此时铨选落第,心情苦闷,后任四门博士,也因为官职偏冷未能施展抱负而愤懑不满。这些现实原因,使得二人未能有所交往。

第二次交集发生在元和九年(814)冬到元和十年(815)夏秋之交的长安,此时韩愈先后任史官、考功郎中兼知制诰等官职,是皇帝身边的近臣;白居易于元和九年(814)冬服除起复,担任太子左赞善大夫,为太子府宫官,是一个闲职。此时二人在官职、品级上有一定差距,但不乏有交往的可能性。由于宰相武元衡在元和十年(815)六月遇刺,白居易义愤激切而越职上疏,表现十分果敢无畏,被恶之者忌恨,遭贬江州,政治热情受到巨大打击。韩愈这一时期有《论淮西事宜状》《论捕贼行赏表》等文,也是建议捉拿凶手,对淮西用兵,可见二人在政见上是相对较为一致的。这次白居易在长安的时间较为短暂,前后也就大半年的时间,来去都很匆忙。由于白居易之前创作讽喻诗招惹了很多权贵,受到他们的攻击,此次任职期间各种形势对白居易都较为不利,白居易也较为郁闷惆怅,被贬之后即赴任江州。二人这一时段在长安也未能有所交往。

第三次交集则是在元和十五年(820)到长庆二年(822)的长安,宪宗驾崩穆宗继位,朝局发生较大变动。二人于元和十五年(820)下半年先后应召进京担任朝官,成为朝廷的近臣、要臣,身居显位共事朝堂,二人见面次数增多,为交往提供了极大的可能。长庆元年(821)夏韩愈作《雨中寄张博士籍侯主簙喜》一诗,本是写给张籍和侯喜的,但白居易有《和韩侍郎苦雨》诗相唱和,似表现出主动交往的姿态。此后二人同游郑家池,白居易有《同韩侍郎游郑家池吟诗小饮》记述,雨后天晴、残阳奕奕,小艇之上三人悠然而坐,诗酒光景,画面还是比较和谐的。虽是同游,韩愈集中未见有和作。白居易的《老戒》诗中有“我有白头戒,闻于韩侍郎”[1]599,也提及韩愈,然而韩愈并没有酬和。

长庆二年(822)年初二人继续有交往,韩愈有《早春与张十八博士籍游杨尚书林亭寄第三阁老兼呈白冯二阁老》,白居易唱和有《和韩侍郎题杨舍人林池见寄》,韩诗中有“渠冰初破满渠浮”[2]141,白诗中有“二月因何更有冰”[1]417,二人围绕二月有无春冰这一问题已经显露出嫌隙,双方语言似乎都有言外之意未能言明。韩愈宣抚镇州回到长安后,有《同水部张员外籍曲江春游寄白二十二舍人》,白居易和有《酬韩侍郎张博士雨后游曲江见寄》。从诗歌内容来看,韩愈、张籍同游曲江前曾邀约白居易,而白居易未能参加有爽约之举。前者主动结交,此次又无故爽约,似乎让韩愈有所不高兴,韩愈在诗中有“有底忙时不肯来?”[2]142之问,白居易的和诗却找借口说自己在家看小园新种的红樱树,不想在雨后的泥泞之中“冲泥蹋雨曲江头”[1]418。此后韩、白再无诗文往来。白居易又有《久不见韩侍郎戏题四韵寄之》,诗中说“近来韩阁老,疏我我心知”,指出他非常清楚韩愈有意在疏远自己,并以“户大嫌甜酒,才高笑小诗”[1]416来自嘲酒量小、才学不高。在这段为时不长的交往中,“白居易的态度比较主动,而韩愈的态度可以说是近乎冷淡的”[3]。二人的交往也没有涉及到什么实质性的内容,最后也“无疾而终”。

二、韩愈、白居易交往的纽带

两个人在茫茫人海中能够相遇相交相知,既受到具体时空环境的制约,同时也需要一定的媒介将两个人联系起来。白居易和韩愈有很多共同的朋友,如张籍、刘禹锡、元稹、裴度、崔群、令狐楚等,这些都是联系二人交往的纽带,为把二人串联起来发挥了一定的作用。

张籍虽属韩门弟子,但在诗歌创作风格上却与白居易较为相近,因此而成为韩、白共同的朋友。韩、白对张籍评价都很高,相互也都比较欣赏和认可。张籍与韩、白二人的交往时间也都较长,在沟通二人之时发挥的作用也最大。张籍与韩愈的交往,可以追溯到贞元十四年(798)前后,时韩愈在汴州董晋幕,经孟郊引荐韩、张二人相识,韩愈对张籍的诗文热情激赏,大有相见恨晚之意,其后二人诗文唱和频多,相交近三十年,既有朋友之情也有师生之谊。在韩愈病重临终前的一段时间里,张籍罢官陪侍在左右,可见二人感情之深。后人也有“韩张”并称一说。

张籍与白居易相识于元和元年(806),当时或只是一面之交。元和二年(807)张籍有《寄白学士》,元和三年(808)张籍有《病中寄白学士拾遗》,白居易回复有《酬张太祝晚秋卧病见寄》,此后二人唱和之作增多,交谊渐深。元和九年(814)白居易作《酬张十八访宿见赠》,诗中有“问其所与游,独言韩舍人。其次即及我,我愧非其伦”[1]123之句,由此可知,白居易对韩愈的为人及韩张的交谊是有所了解的,时年韩愈由比部郎中、史馆修撰转任为考功郎中、知制诰,这是在尚书省的一个显要官职。白居易时为太子左赞善大夫,是太子府的一个闲职宫官,白居易也感慨自己不如韩愈之辈。元和十年(815),白居易作《读张籍古乐府》,对张籍的乐府诗进行了积极评价,认为张籍的乐府诗继承了《诗经》以来的风雅传统,具有高度的现实意义和传世价值。此后二人交往密切的时期是在长庆初年。长庆元年夏有大雨连绵数日,韩愈有《雨中寄张博士籍侯主簙喜》,张籍和白居易分别作《酬韩祭酒雨中见寄》《和韩侍郎苦雨》追和。长庆二年(822)春,白居易有《曲江独行招张十八》,按诗中所述,白居易已经在正月里独自去过一次曲江了,并以“莫待春深去,花时鞍马多”[1]414相劝告。张籍唱和有《酬白二十二舍人早春曲江见招》,约白居易再游曲江。后张籍与韩愈一道同游曲江,而白居易未参加,与上文白居易爽约应为同一事件。此后二人仍有大量诗歌酬唱,张籍改授水部员外郎,白居易似也有出力。

“盖白与韩本不相识,籍为之作合也。香山集中与张籍诗最多,自其为太祝、为博士、为水部员外,皆见集中。其交之久可知。”[4]在白居易和韩愈的交往中,张籍是一个重要的牵线人,在韩、白为数不多的见面中,几乎都是三人同时出现,张籍为沟通韩、白二人也作出了积极的努力。然而长庆初年,朝廷内部的政治局面已经开始复杂起来,朋党之争的苗头也已经掀起,白居易对此保持着非常清醒的态度。长庆元年(821),在钱徽主试的科举考试结果饱受各方争议之后,白居易虽然以公平公正的方式重新主持开展了进士考试,但由此引发的朋党倾轧也让白居易心有余悸。牛、李两方都有白居易的亲友,在党争日炙的情况下,白居易很难处理各方关系,也不愿卷入这些难分对错的是非纷争。同时白居易的政见得不到采纳,元稹和裴度又有隙,朝廷的局面尤为复杂,于是申请外任以求解脱。刺史杭州之后,白居易与张籍仍然时常联系,但与韩愈的交往也就告一段落。不幸的是,韩愈在长庆四年(824)一病不起后于冬天与世长辞,韩、白二人也再无了交往的可能。

张籍而外,元稹、刘禹锡等人也是联系白居易和韩愈的纽带。元稹、刘禹锡与韩愈相交于贞元年间,交往时间也都较长。元稹于元和四年(809)曾请韩愈为亡妻韦丛撰墓志铭《监察御史元君妻京兆韦氏夫人墓志铭》,此时二人俱在洛阳任职,有过一定交往,相对较为熟悉。元和十年(815)元稹有《见人咏韩舍人新律诗因有戏赠》品评韩、白等人诗歌,对韩愈的律诗进行高度评价。然而长庆初元稹与裴度有隙,这可能也影响到了韩、白二人的关系,“长庆初之政局,人事极为纷纭,韩为裴度之旧僚,元白则交谊深厚,裴度与元稹龃龉,必各树党援。故稹于长庆二年六月罢相,居易即于七月出守杭州,此间之关系至为微妙也。”[5]1274韩愈对白居易的有意疏远,可能也与元、裴闹矛盾有关,可见元稹在韩、白交往中并没有起到非常积极的作用。刘禹锡长期贬谪在外,对京城长安的动态较为关注,与韩、白二人都有联系,长庆二年(822)有《始至云安寄兵部韩侍郎中书白舍人二公近曾远守故有属焉》诗同时寄给二人。总体来看刘禹锡在沟通韩、白方面也并没有发挥特别实质性的作用。

三、影响韩愈、白居易交往的主观因素

上文所论述的主要是影响韩愈、白居易交往的外在条件和客观因素,我们知道,人与人之间的交往,虽然受时空的限制,但更多时候,情感和心理上的距离才是交往的重要尺度。两个人能否交往最主要的原因还是在于个人的内在主观因素,时间空间所造成的现实距离常常只是影响较小的一个方面。韩愈、白居易二人唱和交往的时间非常集中,主要是在长庆年间,此时二人都已经是年逾半百,步入生命的晚年,世界观、人生观等也已成熟,诗文名篇都已经问世,在当时的政坛、文坛、诗坛都有着一定的影响,彼此对对方都有所耳闻。二人虽然在政治思想、文学观念等方面有着内在的一致性,但在人生理想、宗教信仰、创作风格等方面却有着显著的差异,这在一定程度上也决定了二人不可能有过于密切的交往。

韩愈、白居易二人在人生理想方面有着不同的取向,在仕途上也有不同的表现,实质上是形成了两种不同的人格范式。白居易早期汲汲于仕进,但在经历了江州之贬的沉重打击之后,思想观念发生了较大的变化。在此后长期的仕宦生涯中,白居易在兼济天下和独善其身之间追求一种内在的平衡,远离朝廷、逃避党争而明哲保身,跳出是非纷争的旋涡,形成了以“中隐”为主要特征的人格范式。尤其是在白居易的后期,已经不再刻意追求政治上的进步,将兼济天下的理想转变为造福一方的行动,力所能及地为百姓做一些好事实事,如修筑杭州西湖、开凿龙门险滩等等。与白居易形成鲜明的对比,韩愈抱负雄大,“事业窥皋稷,文章蔑曹谢”[2]24,重视功业、风节凛然,以儒道传人自居,好为人师,执着进取,一生保持着果敢无畏、刚毅正直的风格,在宦海的沉浮中始终坚守理想,为了国家的统一,不惜以身干难犯险,深入到即将叛乱的节度使军营内部宣慰。敢于为国是冒天下之大险,这恐怕是白居易(尤其是后期的白居易)所无法做到的。

韩愈、白居易二人在交友态度方面也有一定的差异。按照韩愈在《与崔群书》中的自述,“仆自少至今,从事于往还朋友间一十七年矣!日月不为不久,所与交往相识者千百人,非不多,其相与如骨肉兄弟者,亦且不少。”[2]220韩愈是一个非常喜欢结交朋友的人,从与其交往较为密切的人员来看,韩愈喜好接引贫寒有志之士,由此形成了队伍庞大的韩门弟子群体,但韩愈在这种交往中常常表现出较强的师者气质和宗主意识,很难单纯从友谊、友情的角度去考量韩愈和韩门弟子的关系。韩愈在《送孟东野序》中提及李翱、张籍时,明确地定位二人是“从吾游者”[2]242。韩愈的交游其实也是一种有选择性、有针对性的人际交往,并且设置有一定的门槛和附加有相应的条件。李翱在《答韩侍郎书》写到:“如兄者,颇亦好贤,必须甚有文辞,兼能附己,顺我之欲,则汲汲孜孜,无所忧惜,引拔之矣。如或力不足,则分食以食之,无不至矣。若有一贤人或不能然,则将乞丐不暇,安肯孜孜汲汲为之先后?”[6]36李翱已经把韩愈交友的条件说得非常清楚明了,一是“甚有文辞”,二是“能附己”,三是“顺我之欲”,用我们今天的眼光来看,韩愈的交友条件其实是有点苛刻的,一般人很难进入其视野和圈子。相对来说,白居易在交往方面则较为平和随意,交友的对象较为宽泛,诚如在《醉吟先生传》中所写“与嵩山僧如满为空门友,平泉客韦楚为山水友,彭城刘梦得为诗友,安定皇甫朗之为酒友。”[1]1485白居易没有建宗立派的意识,朋友之间主要以兴趣爱好相投,对交友也没有附加太多难以接受的条件。以白居易早年追求兼济天下的姿态及其后自由洒脱的作为,让其去追随韩愈而成为韩愈的“从吾游者”,恐怕也不太可能。

韩愈、白居易二人在宗教信仰方面的差异尤其之大。白居易早年于儒释道三教都有所吸收借鉴,以儒家兼济思想为主。但在晚年,却尤为沉溺于佛学,“栖心释氏,通学小中大乘法”[1]1485,捐资修缮香山寺,与僧侣往来频繁,甚至以佛门弟子自居,常常居家持戒、动辄数日。韩愈一生一直都是力行儒教,致力于弘扬儒学,对佛道都极力排斥,《论佛骨表》中所持“佛不足信”[2]408的论点是韩愈关于宗教问题的基本立场,是文几乎给韩愈带来杀身之祸,但韩愈仍不改其志。显然,在韩愈、白居易短暂的交往过程中并没有涉及到人生观念和宗教信仰等问题,如果二人就此辩论起来,可能也会成为二人分道扬镳的一个重要原因。

韩愈、白居易二人在文学创作方面更是各具个性、特色鲜明、成就突出,一个是文场领袖,一个是诗林高手,古文乐府、怪奇平易也都各有千秋。历来已经有很多分析和阐述,本文也不再多论。文学创作上的不同取舍和宗尚最多也只是派别各分、山头各立,以二人的胸襟气度、见识才华,应该不会成为影响二人交往的主要原因。由于生活在同一时代,在一些写实性的作品中,二人的诗文也有很多可以相互印证之处。白居易的乐府诗中描述的一些现象,可在韩愈的《顺宗实录》中找到对应的描述,如《顺宗实录》卷二所描述的宫市之事,几与《卖炭翁》所写无异。

韩、白也有一些诗文,我们比较来看,可以体现出二人在创作风格和生活态度上的取舍异路。白居易《秦中吟》中有《立碑》一诗,讥讽碑铭文字说“铭勋悉太公,叙德皆仲尼。复以多为贵,千言直万赀。”[1]33对文人谀墓的现象进行了猛烈抨击,偏偏韩愈有大量的墓志铭传世。当然,韩愈的墓志铭写作在追求真实性的同时,已经达到了很高的艺术水平,也绝非陈陈相因、千人一面。韩愈一生展现出昂扬向上的人生姿态,勤勉奋发、力行不懈,在《进学解》中有“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”[2]158的名句,在《读皇甫湜公安园池诗书其后》中又劝勉说“百年讵几时,君子不可闲”[2]80。然而白居易一生却颇具闲情逸致,创作了大量的闲适诗。上述现象应该是属于巧合,我们可以作为考察二人性格的不同侧面的参考。

四、韩愈、白居易交往的其他方面

韩愈、白居易处于同一个时代,同朝为官,又有共同的朋友,很多时候虽然没有面对面的交往,但在朝廷办公、交游酬唱等不同的场合,通过一些公文文书、唱酬诗文等可以看出,彼此对对方情况也都是有所知晓、有所了解的。

翻检白居易文集,其中涉及到韩愈的文献还有《韩愈比部郎中史馆修撰制》《韩愈等二十九人亡母追赠国、郡太夫人制》等。韩愈由国子博士改授尚书比部郎中、史官修撰在元和八年(813)三月,时白居易在下邽守制丁忧,不在长安任职,《韩愈比部郎中史馆修撰制》一文也向来被质疑为伪文。谢思炜先生《拟制考》一文对伪文问题进行了全面梳理,并据白居易在丁忧期间与任翰林的崔群、钱徽等好友书信往来频繁,推测“崔、钱二人极有可能将一些制题寄与居易,邀其同作,甚或径直请其代作。这可能就是白居易一直有兴趣撰写拟制的直接诱因。”[7]谢思炜先生的论述资料详实富赡、观点深刻鲜明,具体可看原文,笔者较为心悦这一观点。谢思炜先生在《白居易文集校注》中再次指出“此篇当为拟制。”[8]此外,下邽距离长安又不太遥远,白居易在丁忧期间经常通过好友、驿骑等渠道了解和关注朝中大事,对朝廷动态和时局变化都有所掌握,闲暇时间又较多,况且撰写《韩愈比部郎中史馆修撰制》时白居易已经服丧期满,等待朝廷重新任命,这个时候很有必要加强与京城长安的联系。白居易此时完全有时间、有精力、有能力、有条件撰写拟制,由此本文也认为白居易撰写拟制是极有可能的。

“制”即帝王的命令,是古代的一种官方文书,与文学创作、文学批评不同,其中的判语多是官方的权威评价,相对来说要更加严肃、严谨,撰写要求也要更高。白居易《韩愈比部郎中史馆修撰制》一文概括精炼、评价精当,是白居易拟制写作的一贯风格。该制认为韩愈“学术精博,文力雄健。立词措意,有班、马之风。求之一时,甚不易得。加以性方道直,介然有守。不交势利,自致名望。可使执简,列为史官。记事书法,必无所苟。仍迁郎位,用示褒升。”[1]1162制文从道德文章、人品学识、性格操守、能力修为等多个方面对韩愈进行了较为全面的评价,既有褒赏之情,又有敬重之意。这个评价应该也是同时代人中对韩愈评价最为精当中肯的,文中这些观点也都经常被人们所引用,可见人们对此文的认同。从写作的角度来看,白居易对韩愈如果没有长期的关注、全面的了解和深入的分析,仅凭个人主观臆测,是很难能写出来这样的评语的。

此外,白居易在长庆初年韩愈任国子祭酒期间还撰有《韩愈等二十九人亡母追赠国、郡太夫人制》一文,文中称颂韩母等“蕴德累行,积中发外,归于华族”,并用“哲人”[1]1049指代韩愈等人,这虽然是此类公文内容的需要,但确实也是一个相对较高的评价。

韩愈在长庆初年有《开州韦侍讲盛山十二诗序》,是为韦处厚吟咏盛山十二景及唱和诗结集而作的序,该文在简要介绍韦处厚盛山诗的相关情况之后,又点出了参与唱和的人员,“和者通州元司马名稹为宰相,洋州许使君名康佐为京兆,忠州白使君居易为中书舍人,李使君景俭为谏议大夫,黔府严中丞武为秘书监,温司马造为起居舍人,皆集阙下。”[2]267唱和者元稹、许康佐、李景俭等人也多是当时政坛文坛较为活跃的人物,白居易也在名单之列。韩愈作此序之时,对韦处厚原诗和唱和诗应该是都有所阅读的,那么他就不能不对白居易有所关注和了解。韩愈说到“于是《盛山十二诗》与其和者,大行于时,联为大卷,家有之焉。慕而为者将日益多,则分为别卷。”[2]267可见盛山诗在当时很受欢迎,后继唱和的人很多,已经成为当时诗坛的一个文学现象。

白居易不仅对韩愈有所关注,同时也扩大到了韩孟诗派诸人。孟郊是韩孟诗派的主要成员,未见白居易与孟郊有直接的往来,但在白居易的诗文中也有多次提及孟郊。白居易在《诗酒琴人例多薄命予酷好三事雅当此科而所得已多为幸斯甚偶成狂咏聊写愧怀》一诗中写到“爱琴爱酒爱诗客,多贱多穷多苦辛。中散步兵终不贵,孟郊张籍过于贫。”[1]718在《与元九书》中也有“近日孟郊六十,终试协律。”[1]964可见白居易对于孟郊的生平事迹是颇为熟悉的,面对孟郊贫困悲惨的遭遇、沉沦下僚的仕途和坎坷波折的命运,白居易也不禁哀叹诗人多蹇、命运不公,这是一种物悲其类的感发,表现出白居易的悲悯情怀和同情心理。此外,在白居易是诗文中也有提及李翱、皇甫湜等人,显然都是有一定的关注的。

五、白居易诗中的“退之服硫黄”

韩愈长庆四年(824)冬逝世,韩门诸弟子诗文集中对其具体死因皆无明说,白居易在大和八年(834)所作的《思旧》诗中有“退之服硫黄,一病讫不痊”[1]664之句,说退之是死于服食硫磺,对于诗中所述为韩愈韩退之还是卫中立卫退之,引发了后世的聚讼纷纭。陈寅恪先生在《元白诗笺证稿》的附论中有《白乐天之思想行为与佛道关系》一文,文章在探讨该诗时认为:“乐天之旧友至交,而见于此诗之诸人,如元稹、杜元颖、崔群,皆当时宰相藩镇大臣,且为文学词科之高选,所谓第一流人物也。若卫中立则既非由进士出身,位止边帅幕僚之末职,复非当日文坛之健者,断无与微之诸人并述之理。然则此诗中之退之,固舍昌黎莫属矣。方松卿、李季可、钱大昕诸人虽意在为闲者辩护,然其说实不能成立也。考陶穀《清异录》二载昌黎以硫黄饲鸡男食之,号曰‘火灵库’。陶为五代时人,距元和、长庆时代不甚远,其说当有所据。至昌黎何以如此言行相矛盾,则疑当时士大夫为声色所累,即自号超脱,亦终不能免。”[9]陈寅恪先生所论有着较大的合理性。朱金城先生在《白居易集笺校》一书中罗列了各家观点,也认为退之应为韩愈,并批评持退之是卫中立者说到“此为昌黎辩护,均韩门卫道者腐论”[5]2025。

本文也支持陈、朱两位先生的观点,现再换一下角度,试作以下推论。一是硫黄具有药性,中医多个验方中有使用硫黄的情况,隋末唐初的孙思邈在《千金要方》中有多次提及,硫黄针对不同病症内服外用都可以起到一定的功效。《本草纲目》也记载“硫黄秉纯阳之精,赋大热之性,能补命门真火不足,且其性虽热而疏利大肠。又与燥涩者不同,盖亦救危妙药也。”[10]当然,《本草纲目》也指出了使用硫黄的不宜之处。从中医常用典籍中我们可以认识到硫黄并不等同于丹药,是常用的一味中药而已。在治病过程中使用硫黄也无可厚非,只不过是用量多少的问题,少量服用可以治病,但硫黄容易积聚在人体内难以排出,过量、长期食用可能会使人致死。诗中所述,韩愈有可能是服食硫黄过量了。二是韩愈死因或存在蹊跷,韩愈逝后,韩门弟子诸人悼念韩愈诗文颇多,皇甫湜有《韩文公墓志铭》《韩愈神道碑》、张籍有《祭退之》、李翱有《韩公行状》等等,翻检这些诗文可以发现韩门弟子均未在诗文中提及韩愈的死因,这种集体性的沉默、一致选择避而不谈的背后,让人颇感蹊跷,肯定有着难以言说或不便明说的原由。三是从创作时间上来看,白居易《思旧》诗作于大和八年(834),当时韩门弟子中的李翱(772—841 年)、皇甫湜(777—835 年)、贾岛(779—843年)等人尚都健在,韩愈子韩昶(799—855年)等人也已崭露头角,他们都有读到白居易诗作的可能,然而诸人并未因为该诗而与白居易对垒,这也从一个侧面反映出诗中所述事实的真实性。若非真实,单单以皇甫湜的性格,恐怕也要找白居易商榷。同时,韩愈的旧友裴度(765—839年)、刘禹锡(772—842年)等也都在世,刘禹锡有文《祭韩吏部文》追忆韩愈,韩、刘交谊匪浅。刘禹锡晚年居洛阳又与白居易唱和尤多,双方的创作情况都十分清楚,刘禹锡也未对该诗提出质疑。

根据以上分析,白居易《思旧》诗中所言及的“退之”应为韩愈。中国向来就有逝者为大的传统,白居易也没有必要在韩愈逝后对其进行谤伤。况且如果诽谤成立,恐不用后人申说,在当时就应有所反应,从现存文献资料来看,韩门弟子及亲友几无反驳的意见,这应该也是一个重新审视这一问题的角度。

结语

文人交往是文学发展中的一道靓丽风景。韩愈和白居易是中唐时期文坛的两位大家,在大唐中兴的社会时代氛围中二人也都有所作为,在从政、为人、道德、文章等方面都有可圈可点之处。综合现存二人交往的诗文情况来看,我们基本可以得出这样的认识,二人有着张籍、刘禹锡、元稹、崔群、裴度等共同的朋友和交际圈,在诗文、制诰、唱和集序中也有提及对方,但由于二人较少在同一时空里相聚以及在人生理想、交友态度、宗教信仰等方面的差异,二人的实际交往并不多。在张籍等人的积极撮合之下,二人在唐穆宗长庆年间有过一段相对集中的交往,但也未能碰撞出太多友谊的火花。韩愈在长庆四年的离世,也使得二人的交往再无可能。总体上看韩、白的关系既不亲密无间,也不是特别疏远,只能认为是相互对对方都有所关注和了解的普通朋友。韩、白二人之间平淡如水的君子之交,并不影响两人同样伟大。作为两个诗派、两种风格的代表人物,二人对于中唐后期形成双峰并立、两派分流的文学景观发挥了积极的作用,在文学史上有着重要的意义,对后世也都有着深远的影响。