主动脉瓣置换术后新发持续性心房颤动的术前因素预判分析

2020-12-22徐琛王颖骅蒋莉叶静刘晓芯沈文军

徐琛,王颖骅,蒋莉,叶静,刘晓芯,沈文军

随着人口老龄化,主动脉瓣狭窄(AS)患者人数逐年增多,行单纯主动脉瓣置换术(AVR)的人数也逐年增加,且经过大量多中心、前瞻性、随机对照研究证实AVR的安全性和有效性,延长AS患者生存时间并改善其生存质量[1]。AVR术后常可发生持续性房颤(PeAF),患者心房肌电和机械活动紊乱,心肌收缩舒张功能不全,心脏泵血功能下降,易生成心房内附壁血栓,导致患者住院时间延长,感染率和远期死亡率增加[2,3]。左心耳切除/结扎(LAAA)和肺静脉隔离(PVI)可预防AVR术后发生PeAF,但不适合普遍推广应用[4]。为更好指导外科做好术后预判及预防性治疗,笔者对我院部分行AVR治疗患者进行回顾性研究,探讨AVR术后新发PeAF的术前影响因素,结果如下:

1 资料与方法

1.1 研究对象与分组回顾性分析2015~2018年于上海交通大学附属胸科医院进行主动脉瓣置换术316例的患者作为研究对象,其中男性183例,女性133例,年龄51~71(60.23±7.26)岁。所有患者均有行AVR的临床指征,且其诊疗均符合《经导管主动脉瓣置换术中国专家共识》[5]。排除标准:术前已知存在AF或房扑病史者;接受LAAA、PVI或迷宫手术等预防措施者;临床资料不齐全者或死亡病例;患有严重的其他器官功能不全者。主动脉瓣球囊置换术后发生持续性房颤[6]是指房颤发生在术后1个月内,且持续时间超过1个月,术后2个月随访时仍存在。根据主动脉瓣置换术后是否发生持续性房颤分为PeAF组(109例)和非PeAF组(207例)。

1.2 方法

1.2.1 一般资料收集收集所有患者的一般资料,包括性别、年龄、美国胸外科医师协会(STS)评分、体质指数(BMI)(通过身高、体质计算得出)、基础疾病、有无不良嗜好、心功能分级、是否紧急手术、术前用药等。

1.2.2 术前超声指标收集所有患者的术前心脏彩超检查资料,包括主动脉瓣面积、主动脉瓣平均跨瓣压、左室收缩末期内径、左室舒张末期末径、左房容积、左室舒张末期容积、左室射血分数、肺动脉瓣跨瓣压等。

1.2.3 术前血清学指标收集所有患者的术前血清学指标及炎症指标,包括基质金属蛋白酶-2(MMP-2)、MMP-9、N末端脑钠肽前体(NTproBNP)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、肌钙蛋白、肌红蛋白、C反应蛋白(CRP)、白细胞介素-6(IL-6)、肌酐。

1.3 统计学处理所有数据均采用SPSS 20.0统计学软件分析。计量资料采用均数±标准差(±s)表示,两组间均数的比较采用t检验;计数资料采用例数(构成比)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。将单因素分析中有统计学意义的变量采用非条件Logistic回归分析(迭代变量入选标准P<0.05,剔除标准P>0.10;回归模型采用逐步筛选法),再对影响AVR术后发生房颤有统计学意义的指标进行多因素Logistic回归分析,确定其独立危险因素及保护因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

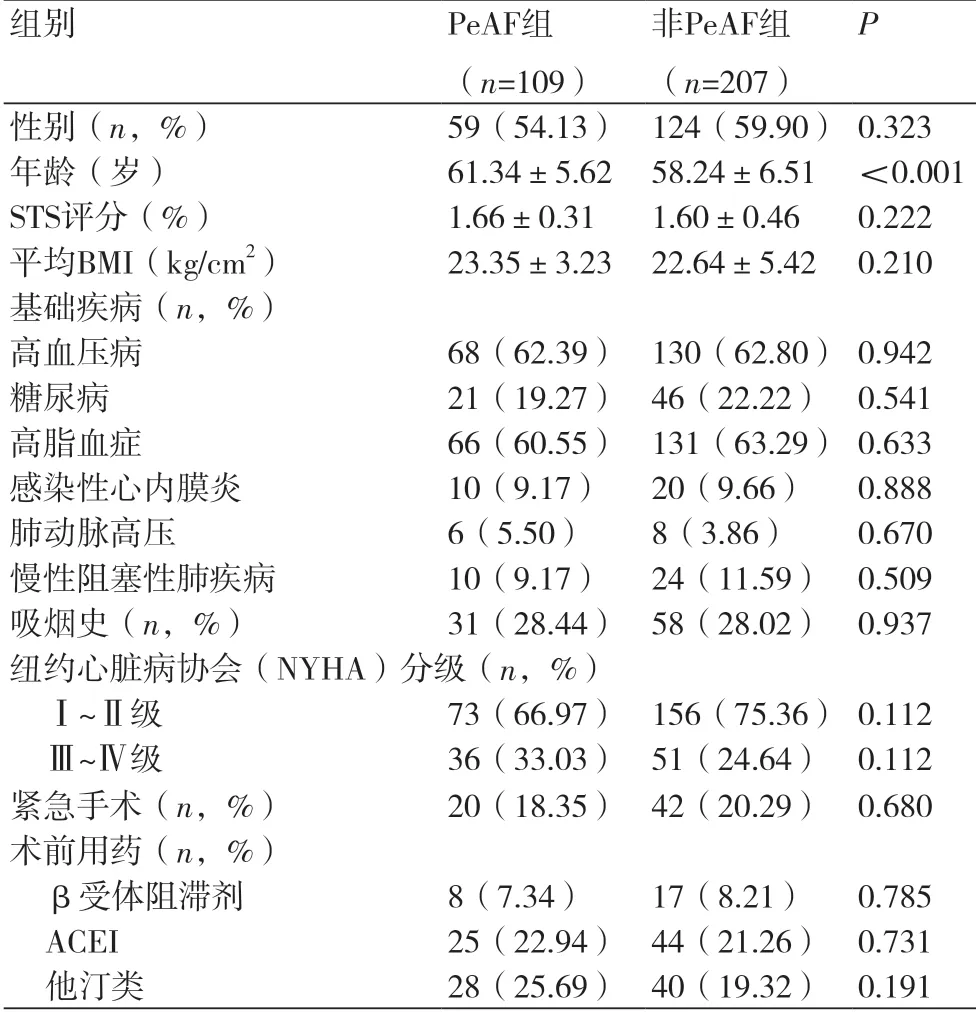

2.1 一般基线资料对比PeAF组患者的年龄大于非PeAF组,差异有统计学意义(P<0.05);而两组的性别、STS评分、BMI、基础疾病、心功能分级等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。

表1 两组患者一般基线资料的比较

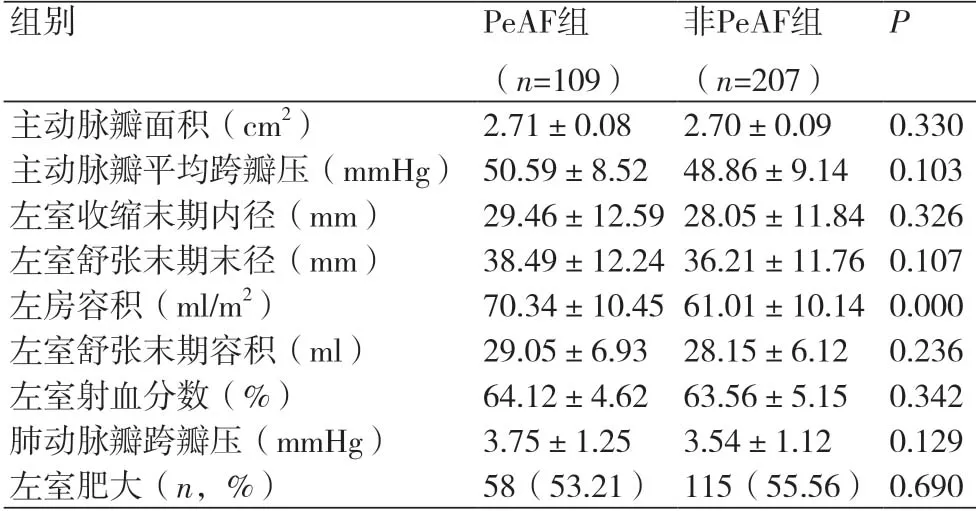

2.2 比较两组术前心脏彩超检查资料PeAF组术前左房容积明显大于非PeAF组,差异皆有统计学意义(P<0.05);而两组的主动脉瓣面积、主动脉瓣平均跨瓣压、左室内径、左室射血分数等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表2)。

表2 两组术前心脏彩超检查资料的单因素分析

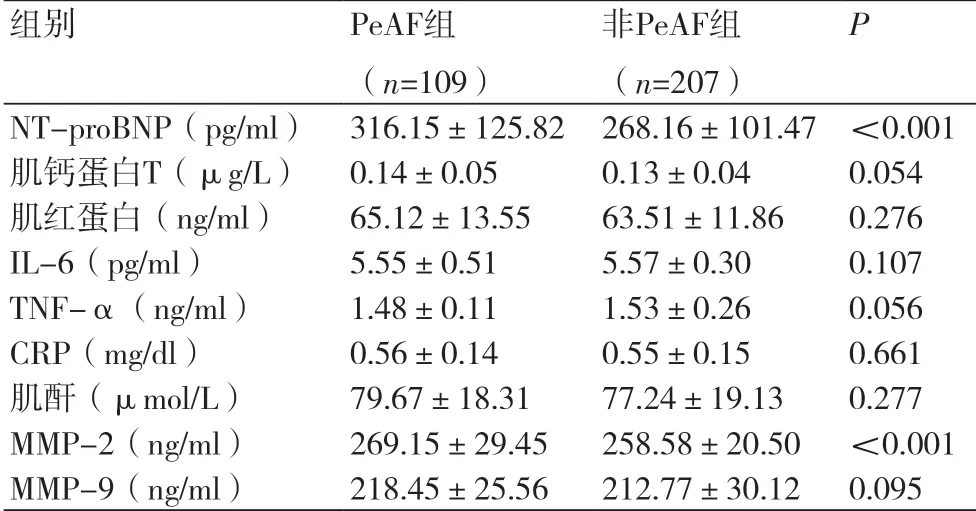

2.3 比较两组术前血清学指标及炎症指标水平PeAF组术前MMP-2、NT-proBNP明显高于非PeAF组,差异皆有统计学意义(P<0.05);而两组的肌钙蛋白、肌红蛋白、CRP、IL-6、肌酐等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表3)。

表3 两组术前血清学指标及炎症指标水平的单因素分析

2.4 影响AVR术后发生PeAF的独立相关因素分析对上述因素赋值后进行多因素Logistic回归分析,结果显示:年龄≥60岁(OR=1.754,95%CI:1.022~2.979,P<0.05)和左房容积(OR=1.066,95%CI:1.039~1.094,P<0.01)、NT-proBNP(OR=1.004,95%CI:1.002~1.007,P<0.01)、MMP-2(OR=1.028,95%CI:1.014~1.043,P<0.01)水平升高是AVR术后新发PeAF的独立危险因素(表4)。

3 讨论

表4 导致PeAF的多因素Logistic回归分析

AS为心血管科常见的疾病,主要病因为老年退行性钙化及先天性AS,左室流向主动脉的血流受阻造成全身器官供血不足甚至猝死,临床表现为呼吸困难、心绞痛和晕厥等。目前AVR是其安全、有效的外科手术方式,可明显改善患者心脏泵血功能,减轻机体组织器官缺血缺氧状态[7]。AVR术后并发症有房颤、机械性溶血性贫血、房室传导阻滞、主动脉瓣手术后关闭不全等,其中术后新发PeAF主要集中在术后72 h内,是导致AVR术后远期生存率下降的重要因素,同时明显增加患者的卒中概率和经济负担,影响患者的生存质量[8]。阵发性房颤可自行转复为窦性心律,而PeAF持续7 d以上,需药物或电击才能转复为窦性心律。肺静脉因素是房颤发生机制之一,若其周围存在瘢痕,则其存在房颤驱动因子和转子,引发碎裂电活动,破坏心房正常传导电路,导致房颤发生[9]。另外,艾克拜尔·安尼瓦尔[10]报道:多达30%的房颤是由左心耳触发,未行左心耳结扎的患者术后发生房颤的概率是行左心耳结扎术的1.8倍,且由于左心耳形状、肌小梁走行等,易在患者发生房颤时产生血栓。通过行LAAA和PVI等术式预防AVR术后房颤的做法目前仍存在争议,其虽可预防房颤发生,但破坏了患者心脏的生理解剖结构,增加了医疗费用,不适合无针对性地应用于AVR患者[11]。为了更针对性指导行AVR的患者是否需要预防性行LAAA等,探讨AVR术后新发PeAF的术前相关因素对于指导手术具有积极意义。

本研究中多因素Logistics回归分析显示:年龄≥60岁和左房容积、NT-proBNP、MMP-2水平升高是AVR术后新发PeAF的独立危险因素(P<0.05),说明具有高龄、左房肥大、高水平的NT-proBNP和MMP-2者是术后新发PeAF的高危人群,可着重考虑行预防措施。PeAF的发生主要于心肌电学和结构学重构相关。高龄患者的窦房结发生退行性改变,无法充分发挥起搏点功能,冲动无法通过结间、房室结、希式束、左右束支及其分支和浦肯野纤维有序地传导到心房和心室,使大量心房肌发放冲动,形成多个折返环,产生心率紊乱[12]。这也是PeAF组患者的年龄大于非PeAF组的原因,与Gu等[13]研究结论一致。

本研究显示PeAF组术前左房容积明显大于非PeAF组,说明患者心房过大更易发生术后PeAF,与Maan等[14]研究结果一致。心房肥大,心肌细胞被动牵张,通过肌电反馈机制引起心房肌细胞有效不应期延长,且其生电生理特性发生变化,快速发放冲动,驱使周围心房组织兴奋,并通过多微波折返机制维持兴奋,最终导致PeAF产生[15]。此外,心房过大伴随着心力衰竭,其高压和排血量下降均可激活肾素—血管紧张素—醛固酮系统(RASS),血管紧张素分泌增加,促进心肌成纤维细胞分泌纤维蛋白原,导致心房组织纤维化,干扰心房冲动的正常传导,进而产生AF,而AF又可促进心衰发生,两者形成恶性循环[16,17],而高血压因素虽也可导致心房肌纤维化,但因其与病情轻重、患病时间、药物治疗效果等相关。

本研究PeAF组术前MMP-2、NT-proBNP水平明显高于非PeAF组,与周恍等[18]的研究结论一致。原因可能为PeAF患者多伴有明显的微炎症状态,表现为多种炎性因子的高表达。MMP-2和NT-proBNP不仅是炎症因子,也是与心房肌重构密切相关的因素,因MMPs可参与调节细胞外基质的降解,当MMPs增多时,心肌细胞外基质降解不平衡,引起心房肌重构,最终导致PeAF发生[19]。NT-proBNP的合成与分泌主要受心房负荷和房室壁张力的影响,主要存在于心房,增高水平与心衰的程度呈正相关。NT-proBNP分泌增多,说明心房壁张力较高,可通过肌电反馈机制促进心肌重构,且当其值过高时,也可反映存在炎症或心衰,两者均可促进心肌重构,导致房颤发生[20,21]。CRP的水平与炎症的严重程度相关,可参与心脏重构过程,但本研究中其数值不是特别高,可能对心脏重构的影响较小,导致两组患者在CRP上比较无差异。

对于术后新发房颤的高风险患者,建议在AVR术中同时行LAA切除术。本院2015~2018年有63例在AVR手术同期行LAAA等外科预防治疗,术后新发房颤13例,即未行预防治疗的患者术后新发PeAF的概率是行预防治疗的患者的1.67倍(χ2=4.059,P=0.044),且行预防治疗的患者中无心脑血管栓塞发生,大大提高患者的生存质量和降低其医疗费用。左心耳存储了人体内30%心房钠尿肽 (ANP),其上皮细胞可分泌大量ANP和BNP参与心房重构诱发PeAF。左心房压力增大,LAA加强主动收缩和增大内径以减缓左心房压力,打断LAA规律收缩和正常心房电传导路径,产生许多小折返环最终导致PeAF发生,且由于LAA梳状肌及肌小梁凹凸不平和其盲端结构,易减缓血流流速和产生漩涡,导致血液淤积,形成血栓,而血栓又可加重PeAF两者形成恶性循环。因本次研究实验样本量较少,缺乏多中心随机对照实验和足够的临床资料,无法肯定影响因素与术后新发PeAF是否具有因果关系,且实验结果也与手术医师业务水平相关,仍然需要大量样本和前瞻性的研究进一步探讨;其次本次研究中并未对术后影响因素进行相关深入探讨,主要原因由于关于术中术后新发PeAF的影响因素已有较多的询证医学研究。许多研究认为主动脉阻断时间、术后合并肺炎和术后BNP水平等因素均是AVR术后新发PeAF的术后危险因素,故手术时应尽快恢复主动脉血供,并密切注意患者的术后情况,进行抗炎和保护心肌等治疗,以便减少患者PeAF发生率。综上所述,高龄、心房容积较大的患者行AVR术后,更易新发持续性房颤,且此类患者术前BNP及MMP-2水平更高,应注意预防此类患者发生术后房颤,提高患者生存质量。